Развитие виллизиева круга что это такое как лечить у женщин

Ишемический инсульт

Инсульт уверенно удерживает печальное третье место, как причина гибели и инвалидизации людей во всем мире, после болезней сердечно-сосудистой системы и онкологии. В нашей стране статистические показатели примерно такие же, как и в других. Люди, пережившие инсульт, не всегда могут вернуться к прежней профессии. Печально то, что болеют граждане трудоспособного возраста, это приводит к большим человеческим и экономическим потерям.

Почему происходит инсульт?

Ишемический инсульт (ишемия – снижение уровня кровотока) развивается из-за закупорки сосуда, питающего кровью участок головного мозга. Чаще всего сосуд закупоривается тромбом, который образовался на месте или принесен током крови из другого органа. Тромб – это сгусток крови, образованием которого свертывающая система отвечает на повреждение сосудистой стенки. Для того, чтобы возник тромб, должны быть предпосылки – атеросклероз, сахарный диабет, варикозная болезнь, гипертония или другие состояния, при которых повреждается внутренняя стенка сосуда. Массивное тромбообразование начинается только на стенке сосуда, которая потеряла гладкость, изрыта и изъязвлена. Чаще всего тромбы образуются в мозговых артериях, а именно в средней мозговой, и в сосудах и полостях сердца. Может оторваться не только тромб, но и кусочек атеросклеротической бляшки (микроэмболия). В здоровом сосуде тромб никогда не образуется.

Как классифицируют инсульты?

Классификация основана на клинических проявлениях и их длительности. Неврологи выделяют следующие периоды развития инсульта:

В зависимости от механизмов возникновения и течения болезни различают следующие виды инсульта

Как протекает инсульт?

У многих людей накануне сосудистой катастрофы бывают предвестники в виде головной боли, онемения руки или ноги, головокружения, «тумана» в голове. Эти симптомы быстро проходят, иногда длятся всего несколько минут. Они означают, что проходимость сосудов головного мозга ухудшилась.

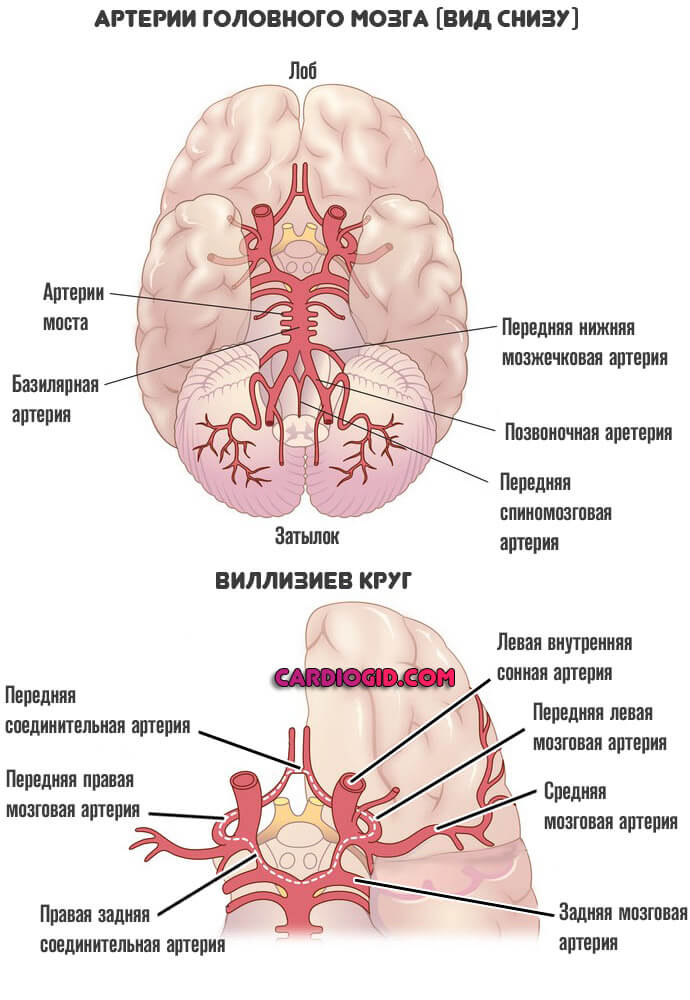

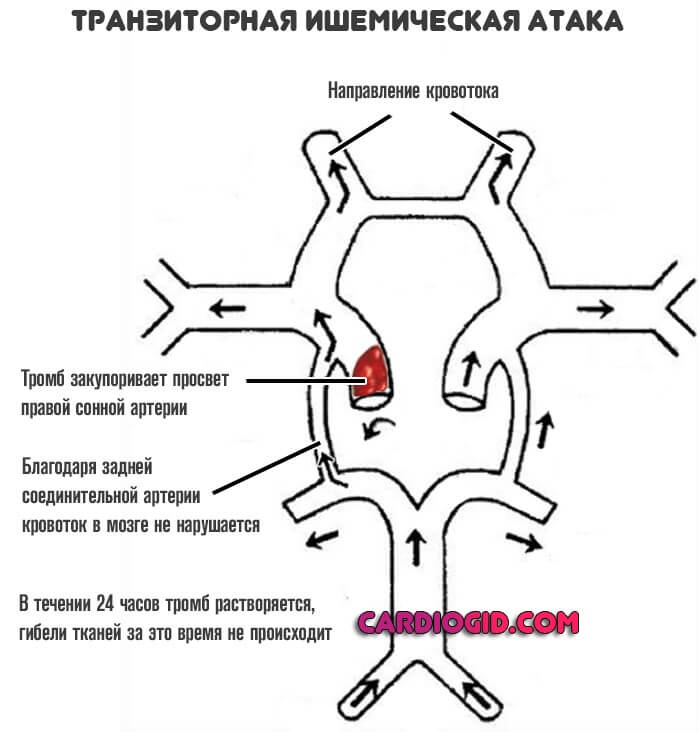

Природа максимально защищает головной мозг, как главный регулятор жизни, от повреждения. В основании мозга имеется так называемый Виллизиев круг, описанный более 300 лет назад. Это соединение двух сонных и двух позвоночных артерий, снабжающих кровью головной мозг. Назначение его – компенсация кровотока. Если в одной из 4-х артерий происходит закупорка, ток крови перераспределяется из других магистральных сосудов.

Когда кратковременные симптомы появляются и проходят, это значит, что случилась неполная закупорка, а кровоснабжение осуществляется по коллатералям или обходным путям. К сожалению, люди редко обращают внимание на предвестники, ошибочно считая, что раз «прошло», то и беспокоиться нечего. В случае с предвестниками инсульта это не так. Если бы у врачей была возможность в этот короткий период «отрегулировать» кровообращение, уменьшить вязкость крови и отечность мозговой ткани, то риск возникновения инсульта можно было минимизировать. Если ничего не делать, то через несколько дней может случиться полная закупорка крупного сосуда.

Тромбоз или эмболия протекают остро, человек может упасть и потерять сознание или проснуться утром с уже недействующей рукой или ногой, нарушением речи, слабостью и непониманием того, что происходит вокруг.

Место расположения инсульта

Диагностика ишемического инсульта только в последние десятилетия стала проводиться методом нейровизуализации, но неврологи научились определять место поражения несколько веков назад. Кровоснабжение мозга устроено так, что каждый сосуд кровоснабжает определенный участок, и по выпадению функций можно определить, какой именно сосуд и отдел мозга пострадал.

При закупорке сосуда происходит размягчение участка мозговой ткани. Это состояние называется инфарктом мозга. Определение места поражения по симптомам – это топическая диагностика, основа неврологии.

При инсульте бывает общемозговая симптоматика и очаговая. Общемозговая – ответ организма на гибель нейронов. Это головная боль, потеря сознания, оглушенность или сонливость, тошнота или рвота, боль при движении глазных яблок. При некоторых инсультах могут быть генерализованные (распространяющиеся на все тело) судороги. Расстраивается также вегетатика – бывает чувство жара, сердцебиение, сухость во рту, потливость.

Очаговые симптомы – этот конкретные нарушения функций: параличи, парезы (слабость), слепота, нарушения мышечного тонуса, недержание мочи и другие.

Симптомы при повреждении разных сосудов:

Выделяют еще лакунарный инфаркт мозга или размягчение небольшого участка мозга до 2 см, который проявляется слабостью в руке, ноге, лицевых мышцах.

Варианты развития Виллизиева круга: замкнутые и разомкнутые, в виде снижения или отсутствия кровотока и когда нужно лечение

Д ефекты сосудов, врожденные и приобретенные в большинстве своем носят крайне опасный характер. В течение определенного времени (порядка нескольких лет, реже куда большего периода) начинаются выраженные симптомы недостаточного кровотока в той или иной области, появляются риски критических, неотложных состояний.

Поражение головного мозга, кардиальных структур встречаются в практике специалистов особенно часто.

Оба варианта одинаково угрожающие. В первом случае стремительно «подскакивает» вероятность развития инсульта. Во втором — инфаркта.

Без терапии исход негативный, когда наступит момент — вопрос спорный. Есть у организма и компенсаторные механизмы для предотвращения печальных сценариев или, по крайней мере, замедления прогрессирования патологического процесса.

Виллизиев круг — это цепь артерий, замкнутых в радиальную структуру, кольцо, локализованное в затылочной области головного мозга.

Если говорить глобально, это анатомическая система представлена сонными и позвоночными артериями, которые соединяются специальными коллатеральными ветвями (соседними, не столь крупными сосудами), выполняющими, в том числе, служебную роль: обеспечивать бесперебойное питание тканей головного мозга.

Виллизиев круг (сокращенно ВК) представляет собой специальный механизм по компенсации нарушения трофики нервных тканей. В норме, он должен работать и замещать пораженные сосуды, создавать постоянство в количестве поступающего кислорода и питательных веществ.

Однако не всегда структура в полной мере реализует свои функции. Тогда не миновать критических нарушений.

Как было сказано, постоянство и бесперебойность обеспечиваются в норме, а отклонения от таковой встречаются крайне часто.

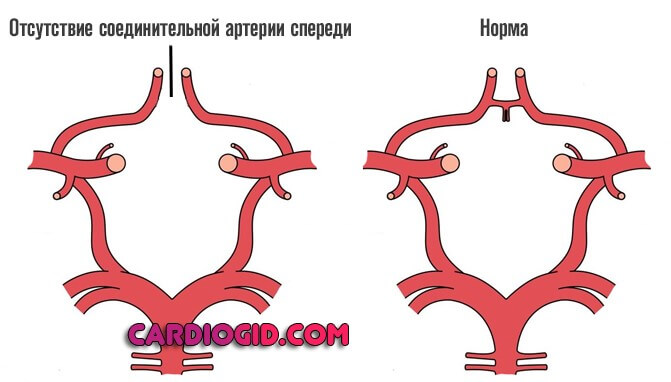

Согласно исследованиям, стандартный, «хрестоматийный» вариант развития Виллизиева круга — это сравнительно редкое явление, оно встречается всего в четверти клинически зафиксированных случаев.

Потому при возникновении «внештатной» ситуации для организма, дальнейшее течение инсульта, острого нарушения мозгового кровообращения или хронических патологий будет зависеть от типа, структуры подобного механизма.

«Запас прочности» у различных разновидностей развития оказывается своим, по такому критерию вероятность компенсации оценивается на догоспитальном этапе, во время диагностики или профилактического осмотра.

Роль и строение Виллизиева круга

Что касается функций названной структуры, они уже были частично названы. Стоит конкретизировать:

Обеспечение постоянного бесперебойного питания нервных тканей

Сходятся все крупные артерии головного мозга. Это необходимо для создания постоянного, неизменного кровотока.

Виллизиев круг работает, что называется, с запасом, потому как у него есть и вторая весомая задача.

Быстрое перераспределение путей обеспечения нормального кровоснабжения

От качества и формы, анатомической структуры этого радиального образования зависят такие факторы, как скорость восстановления, глубина неврологического дефицита, вероятность смерти и площадь поражения нервных тканей.

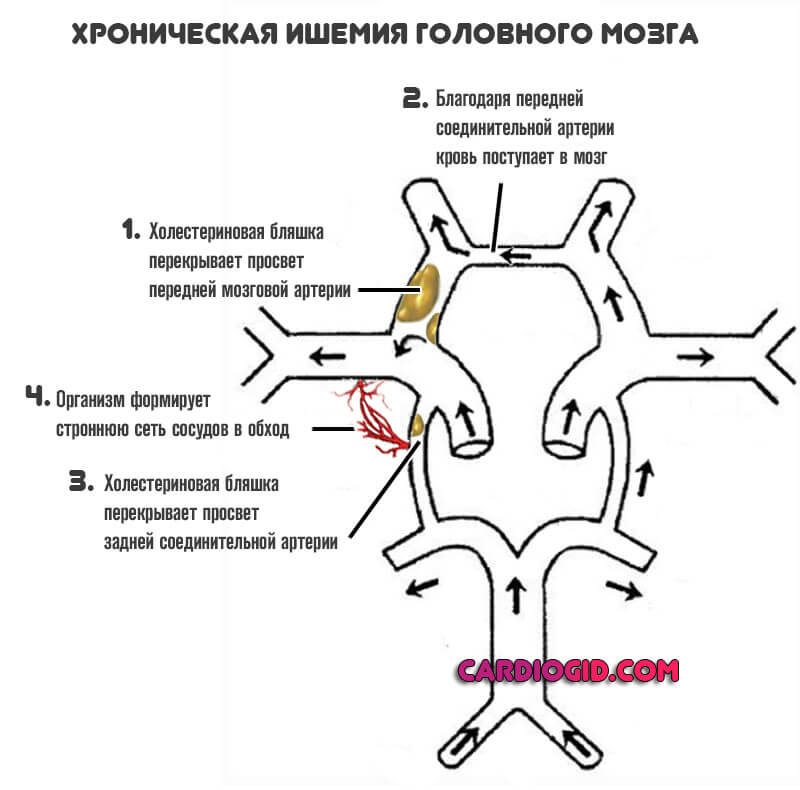

Изменение обеспечивается за счет перераспределения гемодинамики либо же формирования сторонней сети сосудов, которая будет покрывать потребность мозга в части дефицита.

Это так называемые коллатерали. В отдельных случаях они не могут формироваться достаточно быстро. На фоне патологий соединительной ткани, сахарного диабета. Тогда растет риск смертельных кровотечений или иных осложнений.

Тем самым, Виллизиев круг работает в качестве компенсатора, регулятора трофики головного мозга, выступает защитником нормального питания, предотвращает гибель от критического нарушения гемодинамики.

Как уже было сказано, говорить о норме можно только условно, потому как классический вариант развития встречается нечасто, в 25% случаев или чуть более. Авторы не сходятся во мнении, есть определенные разночтения.

Во всех возможных случаях аномалии развития Виллизиева круга имеют врожденный характер. Форма и тип закладываются еще в ранние периоды беременности, вынашивания плода.

Далеко не всегда изменения обусловлены поведением матери или влиянием негативных факторов среды: радиации, токсинов, солей металлов, инфекций и прочего.

В отсутствии каких-либо нарушений качества трофики, скорости перемещения крови, говорят о варианте физиологической нормы. Такие ситуации не требуют ни лечения, ни специализированной помощи.

Но иногда было бы неплохо посещать терапевта или кардиолога для прохождения профилактического осмотра (раз в год или чаще по желанию).

В норме строение Виллизиева круга представлено группой структур: передние, задние, соединительные артерии, обеспечивающие движение крови по тканям от сонных и позвоночных артерий.

В системе они образуют кольцо, движение жидкой соединительной ткани циклическое, объемы больше того, что требуется в обычных условиях.

Как раз благодаря этому и есть возможность компенсировать нарушения в случае необходимости.

Аномальные варианты развития

Говорить о патологии или какой-либо «ненормальности» можно с большой долей условности. Исследования красноречиво свидетельствуют в пользу того же вывода, хотя и не всегда прямо.

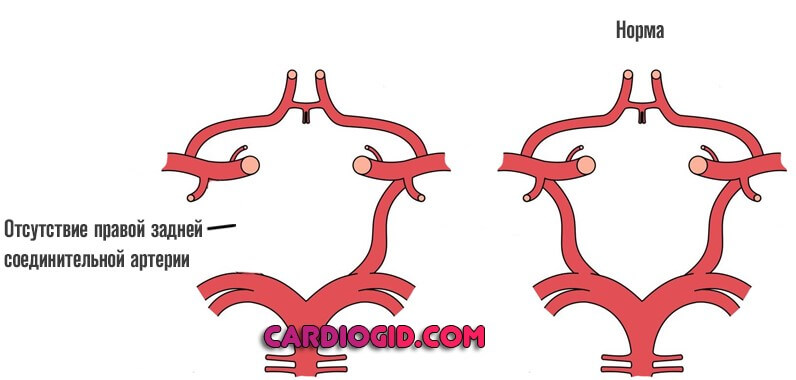

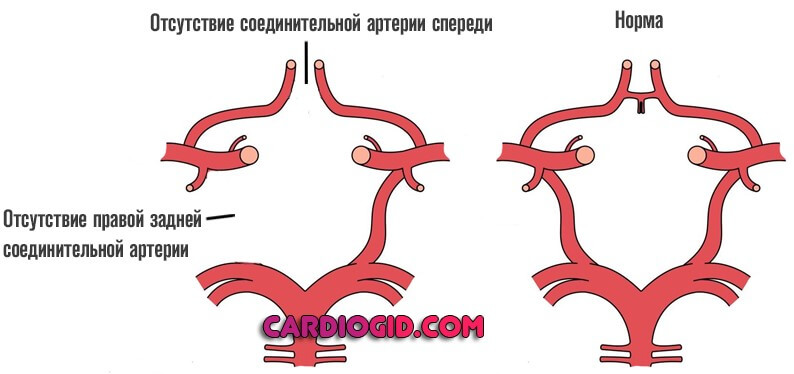

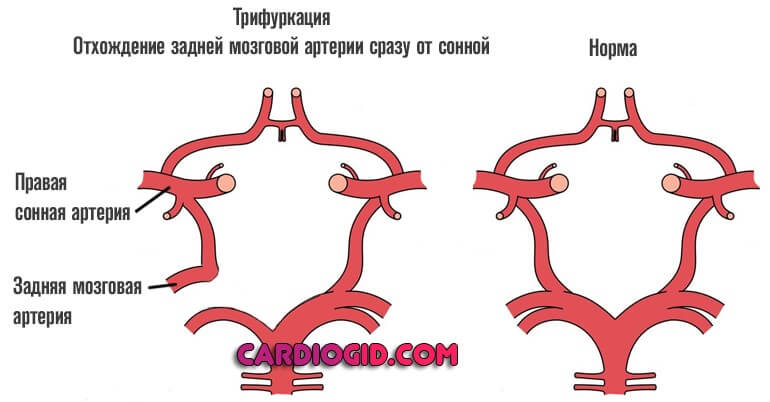

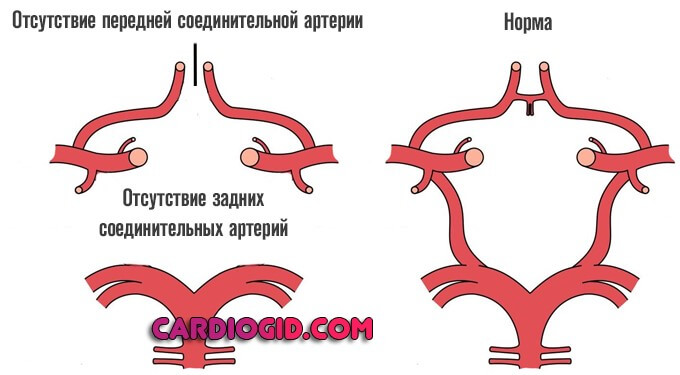

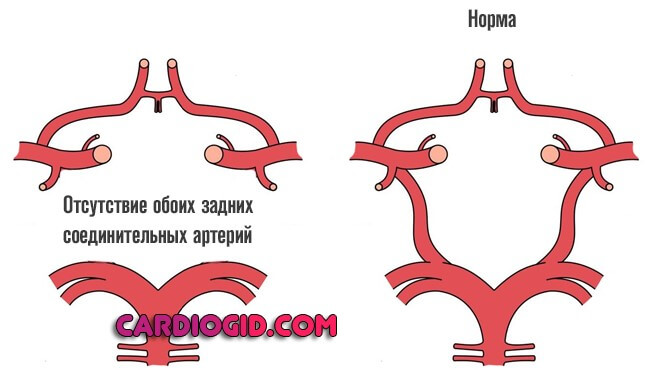

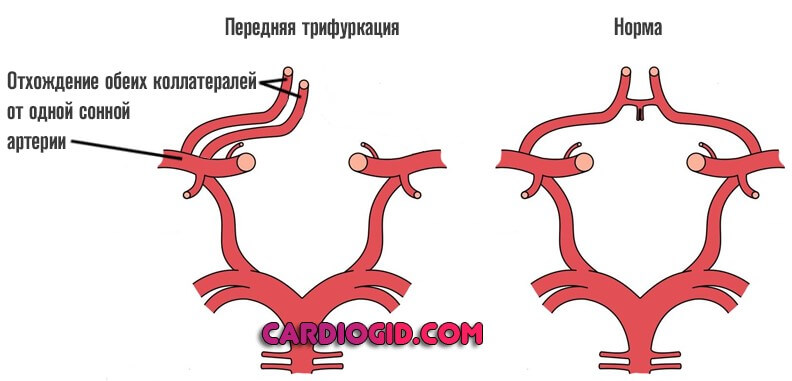

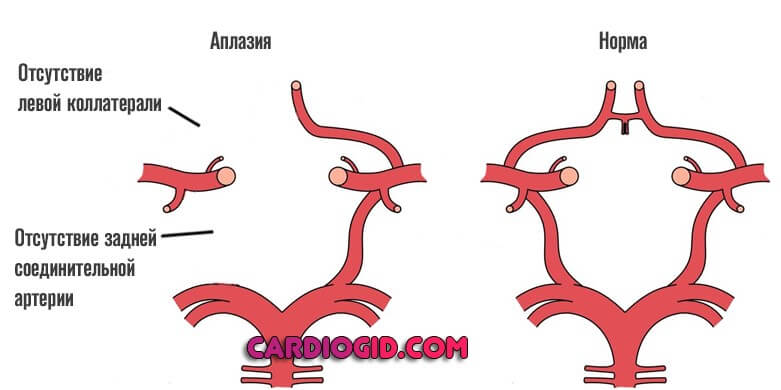

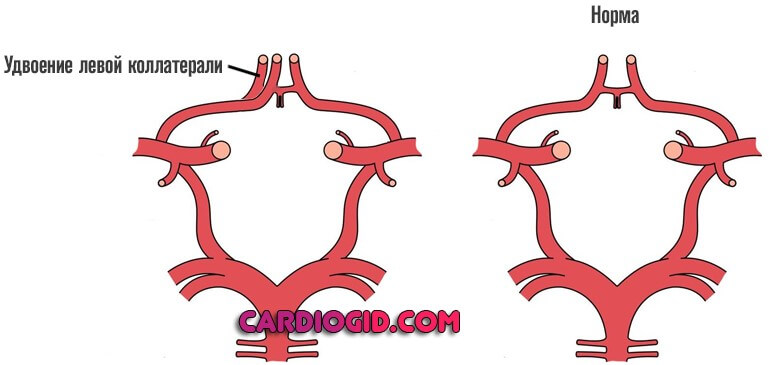

Необходимо учитывать самочувствие и скорость трофики в головного мозгу конкретного пациента. Развитие Виллизиева круга чаще всего идет по типу отсутствия части коллатералей, это сравнительно легкие варианты отклонения.

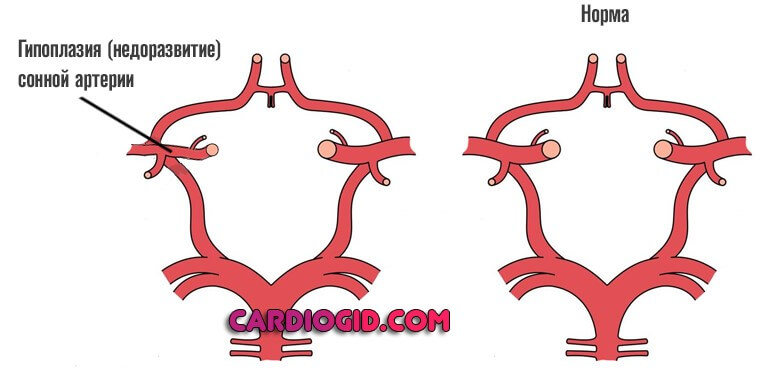

Но гипоплазия, недоразвитие основных сосудов может сыграть печальную роль.

Какие формы анатомической структуры существуют:

Отсутствие, однако, практически никогда не дает какой-либо симптоматики, потому как организм имеет возможность компенсировать условное расстройство самостоятельно.

Встречается такая аномалия сравнительно редко, на ее долю приходится не более 2.5% от общей массы случаев.

Чуть чаще отсутствует левая соединительная артерия. Почему так — точно не известно.

Сопровождается дисциркуляторными изменениями, в определенных условиях.

Питание головного мозга недостаточно интенсивное, потому любое нарушение: будь то атеросклероз или спазм артерий сопровождается изменениями функционального характера, переходящим неврологическим дефицитом.

А при течении хронических расстройств, еще и структурными постепенными изменениями, создающими постоянные сбои в работе центральной нервной системы. Такую форму аномалии нужно лечить.

Вариантов проявления много: дисциркуляторная энцефалопатия, инсульт, мигрень, прочие.

Возможно отсутствие симптомов при достаточной компенсации питания по соседним сосудам, разветвлением изначальной кровеносной сети.

За такими пациентами в любом случае нужно тщательно наблюдать, чтобы не упустить момент перехода шаткой нормы в патологию.

Дает примерно те же симптомы, но кровоснабжение мозга хуже и риски декомпенсации выше почти в два раза.

Восстановление предполагает прием препаратов для ускорения церебрального кровотока, предотвращения инсульта. Возможно проведение оперативного вмешательства.

Коллатерали обеспечивают компенсацию при необходимости перераспределения трофики. В этом же случае такой вариант невозможен: сонные и позвоночные сосуды не соединены и существуют изолированно, что создает огромные риски при малейшем изменении качества и количества поступающей крови.

Особенно опасная такая ситуация при поражении основных ветвей, которые считаются основополагающими: сонных и позвоночных артерий.

Исходя из расположения, можно говорить о множестве разных симптомов: от головных болей, приступов мигрени до инсульта без предварительных проявлений. Спонтанного острого нарушения церебрального кровотока.

Этот вариант развития крайне нестабилен, требуется срочное лечение, сразу после выявления проблемы.

Это только часть возможных типов. Они встречаются чаще всего. Все прочие — это производные от названных.

Если Виллизиев круг замкнут — компенсаторная функция по большей части сохраняется на адекватном уровне, потому даже в случае развития острого нарушения питания нервных тканей, транзиторной ишемической атаки, атеросклероза, прочих заболеваний есть хорошие шансы на быстрое восстановление.

Диагностика

Обследование проводится под контролем специалиста по сосудистой хирургии. Возможно привлечение невролога.

Мероприятия в основном стандартные, необходимо тщательно оценить анатомическое строение Виллизиева круга.

Мероприятия могут быть скорректированы по ходе обследования, дополнены другими методиками. Вопрос решается по усмотрению специалиста.

Когда нужно лечение

Терапия требуется далеко не всегда. Среди вариантов, отличающихся опасностью можно выделить:

Устранение собственно самого структурного нарушения — ключевая задача. Прочие направлены на восстановление нормальной функциональной активности головного мозга.

Медикаментозная терапия

Требуется симптоматическая коррекция, например, в рамках мигрени, частых ее приступов. Энцефалопатии, неврологического дефицита в этой связи.

Назначаются медикаменты нескольких типов:

Изменение образа жизни

Большая роль отводится отказу от вредных привычек, изменению образа жизни.

Мясо употреблять нужно, но лучше ограничиться некоторыми сортами птицы: грудкой индейки, курицы.

Хирургическая коррекция

В сложных случаях не обойтись без операции. Задача состоит в восстановлении нормальной структуры Виллизиева круга в определенной части.

Например, создание обходного пути для кровотока (шунта), механическое расширение просвета артерии (стентирование, баллонирование).

Нередко осложнением неправильного развития кольцевидной структуры становятся аневризмы входящих в состав сосудов: мешковидные расширения стенок, которые могут в любой момент прорваться. Это также абсолютное показание к операции.

Вопрос подбора тактики ложится на плечи врача.

В заключение

Виллизиев круг — система замкнутых артерий головного мозга, обеспечивающих постоянное питание церебральных структур даже в экстренных случаях.

Но в большинстве своем он развит совсем не так, как указывают врачи в рамках клинической нормы.

В зависимости от типа формирования риски патологий ишемического плана будут разными. Большая часть пациентов и не подозревает о проблеме. Часто в таких ситуациях говорят о варианте клинической нормы.

Гипоплазия позвоночной артерии

Поделиться:

Если вы пожалуетесь неврологу на головокружение и неустойчивость, то, скорее всего, вам посоветуют пройти ультразвуковое исследование сосудов головного мозга. И вот вы уже читаете медицинское заключение, где черным по белому написано «позвоночная артерия малого диаметра» или «гипоплазия позвоночной артерии». Звучит тревожно, да и лечащий врач не спешит развеять беспокойство. Что же на самом деле скрывается за непонятным диагнозом и что теперь с этим делать?

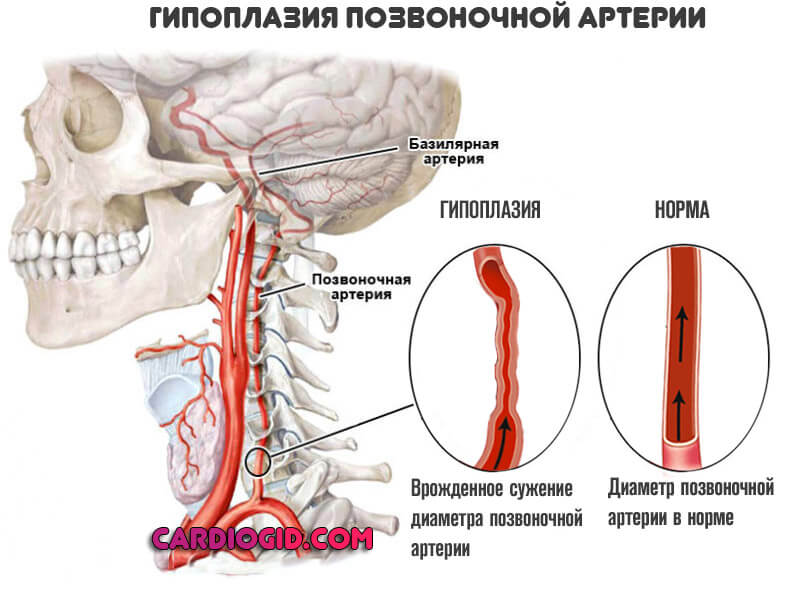

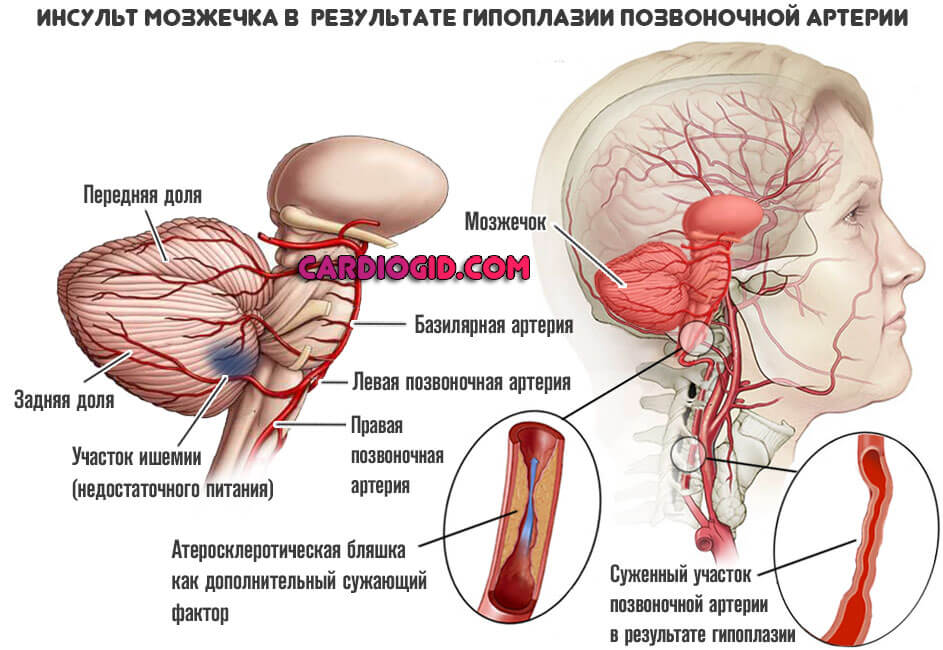

Что это такое

Гипоплазия позвоночной артерии (артерия малого диаметра) — это врожденное сужение позвоночной артерии, чаще всего правой. У человека в норме две позвоночные артерии (иногда бывает и больше), которые вливаются в базилярную артерию, входящую в Виллизиев круг.

Виллизиев круг — это, по сути, соединение ветвей всех крупных сосудов головного мозга. В норме этот круг замкнут, что обеспечивает кровоснабжение и работу мозга при «выключении» какой-либо из артерий (например, из-за тромба). Поэтому если одна из позвоночных артерий сужена и кровоток по ней изменен, то вторая берет на себя часть нагрузки.

Симптомы гипоплазии

Гипоплазия позвоночной артерии обычно не имеет симптомов, если другие сосуды работают нормально. В этом случае кровообращение компенсируется за счет второй позвоночной артерии и более крупных сонных артерий (помните про Виллизиев круг?). Если все-таки компенсации не происходит, то пациенты жалуются на нечеткость зрения, неустойчивость походки, нарушение координации движений.

Читайте также:

Хроническая головная боль

Однако надо понимать, что такие жалобы неспецифичны и могут быть вызваны множеством других заболеваний (например, атеросклерозом сосудов, рассеянным склерозом, врожденными заболеваниями). Именно поэтому важен внимательный осмотр невролога. Крайне редко причиной жалоб является одна лишь гипоплазия позвоночной артерии.

В чем состоит опасность

Малый диаметр позвоночной артерии опасен только при сочетании с другими изменениями сосудов. В этих случаях может нарушаться питание всего головного мозга. Наиболее часто встречаются следующие сопутствующие состояния:

Все эти изменения сами по себе приводят к изменению кровообращения головного мозга и увеличивают риск инсульта. Сочетание с гипоплазией позвоночной артерии дополнительно повышает этот риск.

Как лечить?

Если у вас не выявлено других изменений сосудов головного мозга, кроме гипоплазии позвоночной артерии, беспокоиться не о чем. Эта аномалия без сопутствующих болезней не приводит к инсульту. Лечение не требуется.

Если у вас выявили и другие изменения сосудов головного мозга, то необходимо выполнять предписания лечащего доктора и, при необходимости, пройти дообследование. Например, выполнение УЗИ сосудов головного мозга поможет выявить их атеросклеротическое поражение — далее вас направят к терапевту либо кардиологу для подбора диеты или назначения специальных препаратов (статинов) для снижения уровня холестерина.

Если на УЗИ сосудов головы и шеи будет обнаружено воздействие костных структур на кровоток по позвоночным артериям, то вас направят на рентген с функциональными пробами или МРТ с последующими консультациями невролога, мануального терапевта и физиотерапевта. В качестве лекарственной терапии при этом обычно назначают различные сосудистые препараты для улучшения мозгового кровообращения.

Синдром недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы

Статья посвящена проблеме синдрома недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы. Представлены методы диагностики и лечения вертебробазилярной недостаточности, которое должно быть направлено на предупреждение ее прогрессирования, улучшение кровоснабжения мозга, коррекцию отдельных синдромов и симптомов.

Самостоятельное клиническое понятие «синдром недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы» сформировалось в 1950-х гг., в период пересмотра взглядов на патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения (НМК) и становления концепции о ведущей роли при этом сосудистой мозговой недостаточности [1].

Особенности строения и функций этой артериальной системы, обеспечивающей питание жизненно важных структур мозга, и своеобразие клинической симптоматики при нарушениях кровотока в ней обусловили выделение ее в последней версии международной классификации в самостоятельный симптомокомплекс — «синдром вертебробазилярной артериальной системы» в рамках «преходящих транзиторных церебральных ишемических приступов (атак) и родственных синдромов» (Международная классификация болезней 10-го пересмотра, G45.0).

Еще раньше группой экспертов Всемирной организации здравоохранения «вертебробазилярная недостаточность» определялась как «обратимое нарушение функции мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоночными и базилярной артериями». Подчеркивались ишемическая природа и обратимый характер нарушений, однако не указывалась длительность неврологической симптоматики, что ранее не позволяло отнести их к транзиторным ишемическим атакам (ТИА) и что стало возможным в настоящее время. Нарушения кровотока в артериях вертебробазилярной системы составляют около 70% всех ТИА. Инсульт с локализацией очаговых изменений в областях мозга, получающих кровь по артериям этой системы, развивается в 2,5 раза реже, чем в регионах, относящихся к бассейнам артерий каротидной системы [1].

Причины синдрома недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы

Для подключичного «синдрома обкрадывания» характерен феномен, когда у больного во время интенсивной работы руки (кровоснабжаемой ретроградно из контралатеральной позвоночной артерии) возникают стволовые симптомы — чаще всего головокружение.

Определенный вклад в развитие синдрома недостаточности кровотока в вертебробазилярной системе могут вносить изменения реологических свойств крови (повышение уровня фибриногена, вязкости крови, агрегации тромбоцитов и гематокрита, увеличение ригидности эритроцитов), приводящие к ухудшению микроциркуляции.

Диагностика недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы

Субъективные данные

Диагноз недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы основывается на характерном симптомокомплексе, объединяющем несколько групп клинических симптомов, встречающихся у больных АС и АГ. Это зрительные и глазодвигательные расстройства, нарушения статики и координации движений, вестибулярные нарушения. При этом предположительный диагноз определяется на основе не менее двух из указанных симптомов. Они кратковременны и нередко проходят сами по себе, хотя являются признаком нарушений кровотока в артериях этой системы, что требует клинического и инструментального обследования. Особенно необходим тщательный анамнез для уточнения обстоятельств возникновения тех или иных симптомов [1, 2].

Зрительные нарушения включают в себя ощущение неясности видения, фотопсии, скотомы, изменения полей зрения, снижение остроты зрения и связаны с преходящей ишемией затылочных долей мозга. Неясность видения в форме пелены перед глазами и затуманивания зрения нередко возникает на высоте головной боли. Фотопсии проявляются в виде вспышек цветных точек, чаще всего красных или зеленых, черных, со светлым ореолом, а также пятен, огненных молний, линий, колец, зигзагов. От радужных кругов, характерных для глаукомы, фотопсии отличаются тем, что их появление не связано с внешним источником света; они возникают и при закрытых глазах. Изменение полей зрения наблюдается обычно в форме

их концентрического сужения. Снижение остроты зрения часто развивается после появления головной боли и прогрессирует; зрение заметно ухудшается в период приступов головной боли и после них.

Глазодвигательные нарушения проявляются в виде преходящей диплопии с негрубыми парезами мышц глаза и нарушенной конвергенцией. У большинства больных эти нарушения относятся к начальным проявлениям заболевания, а у четверти из них служат одной из главных жалоб при вертебробазилярной недостаточности.

Статическая и динамическая атаксия относится также к числу постоянных симптомов, которые проявляются жалобами больных на неустойчивость и пошатывание при ходьбе и стоянии. Координация движений нарушена значительно меньше, стойкое изменение ее встречается, как правило, при инфарктах мозжечка.

Вестибулярные нарушения проявляются в виде внезапного головокружения — системного, для которого характерно ощущение «вращения предметов», «перевернутой комнаты», и несистемного с ощущением «укачивания», тошнотой, реже рвотой. Обнаруживается также спонтанный нистагм, иногда только после специальных проб с поворотами головы в сторону и фиксацией ее в этих позах (проба Де Клейна). Развитие головокружения связывают с ишемией или преддверно-улиткового органа, или вестибулярных ядер и их связей. Вестибулярные ядра наиболее чувствительны к ишемии и гипоксии.

При этом головокружение как моносимптом может расцениваться в качестве признака нарушения кровотока в артериях вертебробазилярной системы только в сочетании с другими признаками его нарушения у больных с относительно стойким отоневрологическим симптомокомплексом. Менее известны, хотя встречаются нередко, оптико-вестибулярные расстройства. К ним относятся симптомы «колеблющейся тени» и «конвергентного головокружения», при которых больные испытывают головокружение или неустойчивость при мелькании света и тени или при взоре, направленном вниз.

Характерными симптомами являются приступы внезапного падения без потери сознания («дроп-атаки»), возникающие обычно при резких поворотах или запрокидывании головы. Описан синкопальный вертебральный синдром Унтерхарншайдта, при котором наблюдаются утрата сознания и гипотония мышц при отсутствии данных за эпилепсию и другие пароксизмальные состояния.

К проявлениям диэнцефальных расстройств относятся резкая общая слабость, непреодолимая сонливость, нарушения ритма сна и бодрствования, а также различные вегетативно-висцеральные нарушения, внезапное повышение артериального давления (АД), нарушения сердечного ритма. Эти нарушения связаны с ишемией структур ретикулярной формации ствола мозга.

Описанный симптомокомплекс дополнен в настоящее время другими признаками, которые в сочетании с ними также позволяют судить о недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы. На различных стадиях вертебробазилярной недостаточности больные нередко предъявляют жалобы на снижение памяти («забывчивость»), расстройства концентрации и неустойчивость активного внимания. Чаще всего снижается память на имена, числа, недавно происшедшие события. Снижается способность к запоминанию нового материала, становится труднее удерживать в памяти прочитанное, забывается то, что намечено к осуществлению, возникает необходимость записывать. Больным становится трудно осмыслить большое количество информации, что приводит у лиц, занятых умственным трудом, к определенному снижению работоспособности, ограничению творческих возможностей. В то же время профессиональная память и память на прошлые события сохраняются. Это больше относится к оперативной памяти, чем к логической. Нередко снижение памяти и работоспособности расценивается окружающими как результат переутомления, а не как проявление сосудистой мозговой недостаточности. При нейропсихологическом исследовании отмечаются сохранность уровня обобщения, соответствие суждений общеобразовательному и культурному уровню, сохранность запаса представлений и навыков.

Нарушения когнитивных функций существенно снижают качество жизни, а также оказывают влияние на прогрессирование сосудистой мозговой недостаточности.

Снижение памяти на текущие события у больных с вертебробазилярной недостаточностью связано с хронической ишемией медиальных частей височных долей, прежде всего гиппокампа и сосцевидных тел. При вертебробазилярной недостаточности отмечаются и приступы транзиторной глобальной ишемии, при которой на несколько часов нарушается оперативная память (способность к запоминанию новой информации). Больной выглядит рассеянным, он дезориентирован в пространстве и времени, иногда возбужден, настойчиво пытается выяснить у окружающих, где находится, как оказался здесь, но будучи не в состоянии запомнить ответы, постоянно задает одни и те же вопросы. С возвращением способности к запоминанию восстанавливается и ориентация, амнезируется лишь сам эпизод.

Причиной острой амнезии может служить и острое НМК в бассейнах обеих задних мозговых артерий. В этом случае амнезии могут сопутствовать ограничение полей зрения (односторонняя или двусторонняя гемианопсия), зрительная агнозия, алексия, амнестическая афазия, нарушение чувствительности.

Сочетание ряда характерных симптомов позволяет диагностировать синдром недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы, хотя при этом определяются лишь ишемический характер НМК и локализация очага ишемии, а не причины, обусловившие этот характер.

Объективные данные

Наиболее доступными и безопасными для определения недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы являются неврологический осмотр и ультразвуковые методы исследования сосудистой системы мозга.

Среди объективных признаков, выявляемых при неврологическом осмотре, следует прежде всего назвать нистагм, статическую и динамическую атаксию. В пробе Ромберга больной отклоняется в сторону. Ходьба с закрытыми глазами выявляет у пациента с недостаточностью кровотока в вертебробазилярной системе шаткость и стойкое отклонение в одну из сторон. При проведении пробы Унтербергера пациента просят маршировать на одном месте с закрытыми глазами в течение 1–3 мин. В норме он остается на месте или незначительно смещается относительно исходной точки либо слегка поворачивается вокруг оси. Патологическими считаются смещение вперед более чем на 1 м и поворот более чем на 40–60° (после 50 шагов на месте). Подобным образом интерпретируют результаты пробы Бабинского — Вейля («звездная проба»). Пациента просят с закрытыми глазами сделать два шага вперед, развернуться на 180° и сделать два шага назад. Любые отклонения в сторону или ротация указывают на нарушение функции вестибулярного лабиринта. Если пациента просят пройти в прямом и обратном направлении несколько раз, то в результате отклонения в одну из сторон траектория его движения напоминает очертания звезды (отсюда название пробы).

Необходимо также измерить АД на обеих руках в положении сидя и лежа. К объективным признакам синдрома относятся разница пульса и АД на руках и шум в надключичной области. При значительном снижении систолического АД (более 20 мм рт. ст.) в вертикальном положении симптоматику, напоминающую недостаточность кровотока в вертебробазилярной системе, следует отнести за счет ортостатической гипотензии. Для подключичного «синдрома обкрадывания» характерен феномен, когда у больного на фоне интенсивной работы рукой возникают стволовые симптомы — чаще головокружение.

Ультразвуковая допплерография позволяет получать данные о кровотоке в позвоночных артериях, линейной скорости и направлении потоков крови в них. Компрессионно-функциональные пробы дают возможность оценить состояние и ресурсы коллатерального кровообращения, кровоток в сонных, височных, надблоковых и других артериях. Дуплексное сканирование позволяет определить состояние стенки артерий, строение и поверхность атеросклеротических бляшек, стенозирующих эти артерии. Транскраниальная допплерография с фармакологическими пробами имеет значение для определения церебрального гемодинамического резерва. Исключительно информативны данные о состоянии магистральных артерий головы (МАГ) и интрацеребральных артерий, получаемые при КТ и МРТ в режиме ангиографии. При рентгенографии шейной части позвоночника могут быть получены данные о состоянии структур вокруг позвоночных артерий и воздействии этих структур на позвоночные артерии и кровоток в них; при этом используются функциональные пробы.

Особое место в ряду инструментальных методов занимает отоневрологическое исследование, особенно если оно подкрепляется электронистагмографическими и электрофизиологическими данными о слуховых вызванных потенциалах, характеризующих состояние структур ствола мозга, а также МPТ этих структур.

Алгоритм применения перечисленных инструментальных методов исследования определяется логикой построения клинического диагноза.

Лечение вертебробазилярной недостаточности

Заключение

Следует подчеркнуть, что своевременно начатое и систематически проводимое лечение может предотвратить прогрессирование сосудисто-мозговой недостаточности и значительно улучшить качество жизни пациентов. Особое значение приобретают адекватность и эффективность приема цитиколина (Нейпилепта). Адекватность терапии подразумевает курсовой прием препарата, а также сотрудничество пациента и лечащего врача при назначении и проведении лечения, целями которого являются сохранение трудоспособности и поддержание качества жизни пациента. Могут быть рекомендованы следующие направления оценки эффективности лечения вертебробазилярной недостаточности (уже через 6–12 мес. от начала лечения): уменьшение или исчезновение церебральных жалоб, улучшение когнитивных функций (в первую очередь памяти).

Читайте также:

Читайте также: