Рдл 1 степени что

Недостаточность аортального клапана

Аортальная недостаточность характеризуется неполным смыканием створок клапана во время диастолы, что приводит к возникновению обратного диастолического тока крови из аорты в ЛЖ.

Изолированная недостаточность аортального клапана встречается в 4% случаев всех пороков сердца и еще в 10% — она сочетается с поражениями других клапанов. Мужчины страдают недостаточностью клапана аорты значительно чаще.

Наиболее частые причины:

— Ревматизм (около 70% случаев заболевания) ;

К более редким причинам этого порока относятся:

— системная красная волчанка (волчаночный эндокардит Либмана–Сакса)

— ревматоидный артрит и др.

Следует иметь в виду возможность возникновения относительной недостаточности аортального клапана в результате резкого расширения аорты и фиброзного кольца клапана при следующих заболеваниях:

Недостаточность клапана аорты приводит к возврату значительной части крови (регургитация), выброшенной в аорту, назад, в левый желудочек во время диастолы.

Таким образом, в период диастолы левый желудочек наполняется в результате как поступления крови из левого предсердия, так и аортального рефлюкса, что приводит к увеличению конечного диастолического объема и диастолического давления в полости левого желудочка. Вследствие этого, левый желудочек увеличивается и значительно гипертрофируется (конечный диастолический объем левого желудочка может достигать 440 мл, при норме 60- 130 мл).

Изменения гемодинамики при аортальной недостаточности:

Митрализация порока

— створки клапана не изменены, но полностью не смыкаются во время систолы желудочка.

— изменения развиваются в поздних стадиях заболевания, при возникновении систолической дисфункции ЛЖ и резко выраженной миогенной дилатации желудочка.

— регургитация крови из ЛЖ в ЛП, расширению последнего и значительному усугублению застоя в малом круге кровообращения.

Основные гемодинамические последствия недостаточности аортального клапана:

1) Компенсаторная эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (гипертрофия + дилатация), возникающая в самом начале формирования порока.

2) Признаки левожелудочковой систолической недостаточности, застоя крови в малом круге кровообращения и легочной гипертензии, развивающихся при декомпенсации порока.

3) Некоторые особенности кровенаполнения артериальной сосудистой системы большого круга кровообращения:

— повышенное систолическое АД;

— пониженное диастолическое АД;

— нарушение перфузии периферических органов и тканей за счет относительного снижения эффективного сердечного выброса и склонности к периферической вазоконстрикции.

4) Относительная недостаточность коронарного кровотока.

Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка

— Увеличение диастолического наполнения ЛЖ кровью приводит к объемной перегрузке этого отдела сердца и увеличению КДО желудочка. В результате развивается выраженная эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (гипертрофия миокарда + дилатация полости желудочка) — главный механизм компенсации данного порока. В течение длительного времени увеличение силы сокращения ЛЖ, которое обусловлено возросшей мышечной массой желудочка и включением механизма Старлинга, обеспечивает изгнание возросшего объема крови. Еще одним своеобразным компенсаторным механизмом является характерная для аортальной недостаточности тахикардия, ведущая к укорочению диастолы и некоторому ограничению регургитации крови из аорты.

Сердечная декомпенсация

Со временем происходит снижение систолической функции ЛЖ и, несмотря на продолжающийся рост КДО желудочка, его ударный объем больше не увеличивается или даже уменьшается. В результате повышается КДД в ЛЖ, давление наполнения и, соответственно, давление в ЛП и венах малого круга кровообращения. Таким образом, застой крови в легких при возникновении систолической дисфункции ЛЖ (левожелудочковая недостаточность) — второе гемодинамическое следствие недостаточности аортального клапана. В дальнейшем, при прогрессировании нарушений сократительной способности ЛЖ, развивается стойкая легочная гипертензия и гипертрофия, а в редких случаях, и недостаточность ПЖ. В этой связи следует заметить, что при декомпенсации недостаточности аортального клапана, так же как при декомпенсации аортального стеноза, всегда преобладают клинические проявления левожелудочковой недостаточности и застоя крови в малом круге кровообращения, тогда как признаки правожелудочковой недостаточности выражены слабо или (чаще) отсутствуют совсем.

Особенности кровенаполнения артериальной сосудистой системы большого круга кровообращения:

Это возникает в результате значительного увеличения УО ЛЖ (повышение систолического АД) и быстрого возврата части крови в ЛЖ (“опустошение” артериальной системы), сопровождающегося падением диастолического АД.

«Фиксированный» сердечный выброс

В течение длительного времени ЛЖ может обеспечивать изгнание в аорту увеличенного систолического объема крови, который полностью компенсирует избыточное диастолическое наполнение ЛЖ. Однако при физической нагрузке, т. е. в условиях еще большей интенсификации кровообращения, компенсаторно увеличенной насосной функции ЛЖ оказывается недостаточно для того, чтобы «справиться» с еще больше возросшей объемной перегрузкой желудочка, и происходит относительное снижение сердечного выброса.

Недостаточность коронарного кровообращения, причины

Низкое диастолическое давление в аорте. Наполнение коронарного сосудистого русла ЛЖ происходит во время диастолы, когда падает внутримиокардиальное напряжение и диастолическое давление в полости ЛЖ и быстро возрастает градиент давления между аортой (около 70–80 мм рт. ст. ) и полостью ЛЖ (5–10 мм рт. ст). Это приводит к уменьшению аортально-левожелудочкового градиента, и коронарный кровоток значительно падает. Выраженная дилатация желудочка сопровождается увеличением внутримиокардиального напряжения его стенки. В результате резко возрастают работа ЛЖ и потребность миокарда в кислороде, которая не обеспечивается полностью коронарными сосудами, функционирующими в неблагоприятных с гемодинамической точки зрения условиях.

Клинические проявления

— Ощущение усиленной пульсации в области шеи, в голове, а также усиление сердечных ударов («ощущаю свое сердце»)

— Боли в сердце (стенокардия).

Боли в сердце могут возникать у больных с выраженным дефектом аортального клапана задолго до наступления признаков декомпенсации ЛЖ. Боли локализуются обычно за грудиной, но нередко отличаются по своему характеру от типичной стенокардии. Они не так часто связаны с физической нагрузкой или эмоциональным напряжением, как приступы стенокардии у больных ИБС. Боли нередко возникают в покое и носят давящий или сжимающий характер, продолжаются обычно достаточно долго и не всегда купируются нитроглицерином. Приступы ночной стенокардии, сопровождаются обильным потоотделением. Типичные ангинозные приступы у больных с недостаточностью аортального клапана, как правило, свидетельствуют о наличии сопутствующей ИБС и атеросклеротического сужения коронарных сосудов.

Симптомы:

— усиленная пульсация сонных артерий (“пляска каротид”), а также видимая на глаз пульсация в области всех поверхностно расположенных крупных артерий (плечевой, лучевой, височной, бедренной, артерии тыла стопы и др. ) ;

— симптом де Мюссе — ритмичное покачивание головы вперед и назад в соответствии с фазами сердечного цикла (в систолу и диастолу) ;

— симптом Квинке («капиллярный пульс», «прекапиллярный пульс») — попеременное покраснение (в систолу) и побледнение (в диастолу) ногтевого ложа у основания ногтя при достаточно интенсивном надавливании на его верхушку. У здорового человека при таком надавливании как в систолу, так и в диастолу сохраняется бледная окраска ногтевого ложа. Сходный вариант «прекапиллярного пульса» Квинке выявляется при надавливании на губы предметным стеклом;

— симптом Ландольфи — пульсация зрачков в виде их сужения и расширения;

— симптом Мюллера — пульсация мягкого неба.

Пальпация и перкуссия сердца:

— Усиление верхушечного толчка

— Систолическое дрожание на основании сердца

— Диастолическое дрожание в прекардиальной области

— Характерна аортальная конфигурация с подчеркнутой «талией» сердца.

— При «митрализации» порока, может произойти сглаживание «талии» сердца.

Аускультация сердца:

Сосудистые аускультативные феномены:

Артериальное давление:

— повышение систолического давления

— снижение диастолического АД

Инструментальная диагностика:

При недостаточности аортального клапана на ЭКГ определяются:

— Признаки выраженной гипертрофии ЛЖ без его систолической перегрузки, т. е. без изменения конечной части желудочкового комплекса.

— Депрессия сегмента RS–Т и сглаженность или инверсия Т наблюдаются только в период декомпенсации порока и развития сердечной недостаточности.

— При «митрализации» аортальной недостаточности, помимо признаков гипертрофии ЛЖ, на ЭКГ могут появляться признаки гипертрофии левого предсердия (Р-mitrale)

Рентгеновское исследование: В прямой проекции уже на самых ранних стадиях развития заболевания определяется значительное удлинение нижней дуги левого контура сердца и смещение верхушки сердца влево и вниз. При этом угол между сосудистым пучком и контуром ЛЖ становится менее тупым, а “талия” сердца — более подчеркнутой (“аортальная” конфигурация сердца). В левой передней косой проекции происходит сужение ретрокардиального пространства. Помимо описанных рентгенологических признаков, у больных аортальной недостаточностью определяется расширение восходящей части аорты. Наконец, декомпенсация порока сопровождается появлением признаков венозного застоя крови в легких.

Эхокардиография: Конечный диастолический размер левого желудочка увеличен. Определяется гиперкинезия задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки. Регистрируется высокочастотный флаттер (дрожание) передней створки митрального клапана, межжелудочковой перегородки, а иногда и задней створки во время диастолы. Митральный клапан закрывается преждевременно, а в период его открытия амплитуда движения створок уменьшена.

Катетеризация сердца: При катетеризации сердца и проведении соответствующих инвазивных исследований у больных аортальной недостаточностью определяют увеличение сердечного выброса, КДД в ЛЖ и объем регургитации. Последний показатель рассчитывают в процентах по отношению к ударному объему. Объем регургитации достаточно хорошо характеризует степень недостаточности аортального клапана.

Лечение:

1. Медикаментозное лечение:

2. Эндоваскулярные методы:

3. Хирургическое лечение: Иногда возможна пластика аортального клапана. Она предпочтительна в том случае, если аортальная недостаточность вызвана пролапсом двустворчатого или трехстворчатого аортального клапана. При перфорации створки клапана, вызванной инфекционным эндокардитом, возможна ее пластика с помощью перикардиальной заплаты.

Прогноз

Трикуспидальная недостаточность (I07.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Этиология и патогенез

Различают органическую и функциональную недостаточность трикуспидального клапана.

Органическая недостаточность характеризуется грубыми морфологическими изменениями створок трехстворчатого клапана (уплотненим, сморщиванием, деформацией и обызвествлением) и развивается чаще всего при ревматизме.

Патологическая физиология. Регургитация крови из правого желудочка в правое предсердие относительно быстро ведет к дилатации правого предсердия без существенной его гипертрофии. Компенсация порока осуществляется подобно митральной недостаточности, однако компенсирующие возможности правого предсердия меньше, поэтому рано формируются венозная гипертензия и венозный застой с депонированием крови в печени и других органах брюшной полости.

Недостаточность трехстворчатого клапана с большим объемом регургитации создает волну обратного тока, которая приводит к систолической пульсации яремных вен и печени. Среднее давление в полости правого предсердия повышено в 2-3 раза и более. Как и при недостаточности митрального клапана, вследствие большей податливости к растяжению сердечной мышцы, чем фиброзного кольца, возможно появление относительного стеноза с небольшим градиентом диастолического давления между правым предсердием и правым желудочком, манифестирующего слабым диастолическим шумом

Эпидемиология

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина. Типичны жалобы на одышку, слабость, сердцебиение, тяжесть в правом подреберье. Если порок формируется у больного с ранее имевшимся митральным стенозом, застойные явления в малом круге кровообращения уменьшаются, одышка ослабевает, больной легче переносит горизонтальное положение.

Диагностика

Дифференциальный диагноз

Осложнения

Лечение

Показания к оперативному вмешательству

Оперативное вмешательство на трехстворчатом клапане обычно проводят при вмешательстве на других клапанах, если неэффективно медикаментозное лечение.

При недостаточности трехстворчатого клапана время выполнения хирургического лечения и оптимальная методика окончательно не определены в основном из-за малочисленности и противоречивости имеющихся данных (см. таблицу).

| Показания | Класс |

|---|---|

| Тяжелая недостаточность трехстворчатого клапана у пациентов, подлежащих хирургическому лечению клапанов левых отделов сердца | IC |

| Тяжелая первичная недостаточность трехстворчатого клапана с наличием симптомов, несмотря на медикаментозную терапию, без тяжелой правожелудочковой недостаточности | IC |

| Тяжелый стеноз трехстворчатого клапана (± недостаточность трехстворчатого клапана) с наличием симптомов, несмотря на медикаментозную терапию* | IC |

| Тяжелый стеноз трехстворчатого клапана (± недостаточность трехстворчатого клапана) у пациентов, подлежащих хирургическому лечению клапанов левых отделов сердца* | IC |

| Умеренная органическая недостаточность трехстворчатого клапана у пациентов, подлежащих хирургическому лечению клапанов левых отделов сердца | IIaC |

| Умеренная вторичная недостаточность трехстворчатого клапана с дилатированным кольцом (> 40 мм) у пациентов, подлежащих хирургическому лечению клапанов левых отделов сердца | IIaC |

| Тяжелая недостаточность трехстворчатого клапана с наличием симптомов после выполнения хирургического лечения на левых отделах сердца, при отсутствии миокардиальной, клапанной недостаточности левых отделов сердца или наличие правожелудочковой недостаточности при отсутствии тяжелой легочной гипертензии (систолическое давление в легочной артерии > 60 мм рт. ст.) | IIaC |

| Тяжелая изолированная недостаточность трехстворчатого клапана в сочетании с минимальными симптомами или их отсутствием и прогрессивной дилатацией или ухудшением функции правого желудочка | IIbC |

* Перкутанное вмешательство может быть применено на первых этапах, если стеноз трехстворчатого клапана изолирован

Прогноз

Профилактика

В соответствии с данными экспертов Американской кардиологической ассоциации все пациенты с ревматическим пороком сердца входят в группу умеренного риска по развитию инфекционного эндокардита. Этим пациентам при выполнении различных медицинских манипуляций, связанных с риском развития бактериемии ( экстракция зуба, тонзиллэктомия, операции на желчных путях или кишечнике и т.д.) необходимо профилактическое назначение антибиотиков.

Дисплазия шейки матки 1 степени

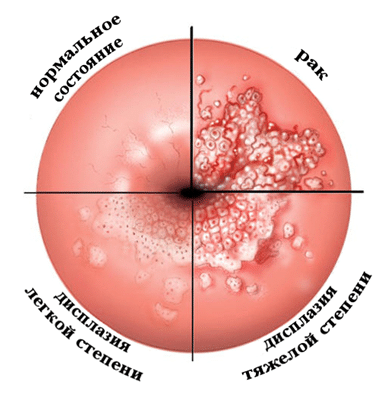

Дисплазия шейки матки – часто встречающаяся патология, суть которой сводится к изменению структуры клеток эпителия и появлению атипичных (предраковых клеток). Заболевания имеет три степени развития. 1 степень (CIN 1) считается самой «легкой» и поддающейся консервативному лечению. Выявление дисплазии на 1 стадии позволяет не допустить развития онкологии.

В этом разделе рассказываем о специфике заболевания на его раннем этапе, о причинах, его провоцирующих, а также о том, как проходит лечение по современным протоколам.

Что такое дисплазия шейки матки

Дисплазия – это процесс, в ходе которого в эпителиальном слое слизистой шейки матки появляются атипичные клетки. Без своевременного лечения дисплазия переходит в онкологическую патологию в 30% клинических случаев.

Где именно возникает дисплазия? Эпителий состоит из трех слоев: основного, промежуточного и поверхностного. Как правило, патология развивается на границе трансформации – в месте, где клетки одного слоя сменяются клетками другого.

Врач-гинеколог, онколог, хирург

Дисплазия легкой степени (CIN I) — заболевание, ассоциированное с вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска, которое характеризуется поражением верхнего слоя эпителия шейки матки и цервикального канала. Чаще всего проявляется на фоне воспалительных изменений во влагалище, которые могут быть связаны с условно-патогенной и патогенной флорой (ИПППП), а так же дисбиоза и, как следствие, снижения местного иммунитета. Лечения ВПЧ (инъекции, свечи, таблетки) не существует, поэтому в данной ситуации необходимо лечение той флоры, которая вызвала воспалительный процесс. В российских протоколах также рекомендуется после лечения воспаления использовать препараты, которые восстанавливают флору в течение 2 недель. Контроль лечения — это повторный анализ на онкоцитологию (ПАП-тест) через 1 месяц после лечения. Дальнейшую тактику наблюдения врач рекомендует в зависимости от результатов анализа.

Стадии дисплазии шейки матки

Дисплазия, как уже было сказано выше, характеризуется патологическими изменениями в клетках слизистой. Они могут наблюдаться на поверхности (1 степень заболевания), могут затрагивать базальный и внутренний слой эпителия (2 и 3 степень). 3 степень заболевания приводит к развитию онкологии в каждом третьем случае! Именно поэтому так важно «поймать» болезнь на раннем этапе.

Легкая дисплазия шейки матки

Легкая дисплазия часто развивается на фоне других воспалительных, бактериальных и вирусных, заболеваний. Это может быть молочница (хламидиоз), гонорея, полипы, кондиломы.

На самом раннем этапе женщина может не испытывать дискомфорта, не чувствовать боли, поэтому пациентки, нерегулярно посещающие гинеколога, часто упускают момент начала развития заболевания.

Причины появления дисплазии CIN 1

Как правило, дисплазия возникает у женщин репродуктивного возраста – в период 25-40 лет. К причинам развития этого недуга относят:

Абсолютно не значит, что женщина, регулярно испытывающая стресс, столкнется с дисплазией. Обычно на развитие заболевания влияют несколько факторов одновременно.

Симптомы и признаки слабовыраженной дисплазии

Как замечает дисплазию врач-гинеколог: во время осмотра доктор видит красноту, рыхлость слизистой, на ее поверхности также могут быть пятна цвета, отличного от окружающих тканей. Для дисплазии также характерны небольшие изъязвления слизистой, эрозии.

Диагностика

Для комплексной оценки состояния здоровья недостаточно визуального осмотра в гинекологическом кресле. Какие еще методы использует врач для постановки диагноза?

Лечение легкой дисплазии шейки матки

В зависимости от состояния клеток слизистой врач делает выбор в пользу нехирургического (медикаментозного) или хирургического лечения. Понятно, что при наличии онкологии решение всегда в пользу хирургии. Но на ранней стадии ситуацию можно исправить более щадящим способом.

Консервативный метод (медикаментозное лечение)

Если изменения эпителия незначительны (1 степень дисплазии), проводится нехирургическое лечение, включающее в себя:

На время лечения может быть рекомендовано прекратить половую жизнь, не ходить в бассейн, сауну и схожие места. Подробные рекомендации вам даст доктор, поставив диагноз и утвердив план лечения.

Хирургический метод

При необходимости врач делает выбор в пользу хирургического вмешательства. Если заболевание находится на 3 стадии развития (3 степень дисплазии), если есть атипичные (предраковые) клетки, проводится удаление очага патологии или полное удаление шейки матки. Операция может быть проведена следующими способами:

Метод хирургического лечения определяет врач или консилиум докторов.

Народные методы

Существует ряд народных способов лечения дисплазии шейки матки. Мы просим вас оставаться современными людьми и не рисковать своим здоровьем! Слабовыраженную дисплазию можно легко вылечить с помощью лекарств, а трата времени на народные способы может привести к развитию заболевания и возникновению онкологии. Цените себя, свое здоровье и время!

Профилактика

Профилактикой развития дисплазии шейки матки является:

Очень важно вакцинироваться от вируса папилломы человека. Узнать больше о прививках можно в интернете, делать их можно как девочкам, так и взрослым женщинам. Прививка против ВПЧ – ваш осознанный вклад в женское здоровье!

Если вы будете бережно заботиться о здоровье, риски развития дисплазии будут значительно ниже. Но если у вас есть наследственная предрасположенность к дисплазии, нужен строгий медицинский контроль! Не пренебрегайте профилактическими визитами к гинекологу.

Стоимость лечения дисплазии шейки матки легкой степени

Лечением дисплазии шейки матки 1 степени в клинике Марины Рябус занимаются врачи-гинекологи. У нас работает онкогинеколог-хирург Екатерина Николаевна Козлова и гинеколог-эндокринолог Ирина Сергеевна Вяткина. Оба доктора имеют степень кандидата медицинских наук и обширный клинический опыт. Являясь членами российских и международных профессиональных ассоциаций, Екатерина Николаевна и Ирина Сергеевна практикуют современный научный подход к лечению гинекологических патологий. Неизменно учитывается общее состояние организма, гормональный фон, баланс витаминов, микроэлементов.

Стоимость лечения дисплазии будет зависеть от конкретной клинической ситуации, состояния здоровья женщины в целом и слизистой – в частности. Для получения профессиональных рекомендаций, проведения необходимой диагностики и постановки диагноза необходимо прийти на очную консультацию. Ниже представлены расценки на первичные и повторные посещения наших гинекологов.

| Услуга | Цена |

| Консультация И.С.Вяткиной, к.м.н., гинеколога-эндокринолога, нутрициолога | 7 500,00 (первичная) / 5 000,00 (повторная до 4 месяцев) / 7 500,00 (повторная от 4 месяцев) |

| Консультация Е.Н.Козловой, к.м.н., онкогинеколога, хирурга, акушера-гинеколога | 4 000,00 (первичная) / 3 000,00 (повторная до 2 месяцев) / 4 000,00 (повторная от 2 месяцев) |

Записываться на консультацию и диагностику лучше заранее. Первичная консультация длится в среднем 2 часа. Повторная – до 1 часа. Сдать анализы, сделать УЗИ, кольпоскопию вы можете в день приема у нас в клинике.

Для записи к гинекологу звоните по многоканальному номеру: +7 (499) 397-71-30. Вы также можете написать нам в Вотсапп, Телеграм, Вайбер по номеру: +7 (925) 397-71-30. Если вам неудобно говорить в данный момент, оставьте заявку на обратный звонок в форме обратной связи или в чате на сайте.

Клиника Марины Рябус поможет вам восстановить здоровье и ресурсность. Продлите молодость и улучшите качество жизни!

Публикации в СМИ

Недостаточность трехстворчатого клапана

Трикуспидальная недостаточность — неспособность правого предсердно-желудочкового клапана эффективно препятствовать обратному движению крови из правого желудочка в правое предсердие во время систолы желудочков сердца.

Частота • По данным аутопсий пороки трёхстворчатого клапана обнаруживают у 15–30% больных c ревматическими пороками сердца • Трикуспидальная недостаточность составляет 85% пороков трёхстворчатого клапана • По данным ЭхоКГ трикуспидальную недостаточность I степени можно выявить практически у всех здоровых людей.

Этиология • Первичная трикуспидальная недостаточность при врождённых аномалиях (аномалии Эбштайна, аномалиях количества створок, в сочетании с дефектом межпредсердной перегородки или при корригированной транспозиции магистральных) — 50%, травме сердца, карциноидном синдроме (вследствие образования деформирующих фиброзных бляшек в створках клапана), миксоматозной дегенерации или ревматическом поражении клапана, эндокардите наркоманов (изолированное поражение трикуспидального клапана — 40% случаев), синдромах дисплазии соединительной ткани (обычно пролапс трикуспидального клапана при синдроме Марфана или Элерса–Данло) • Вторичная трикуспидальная недостаточность вследствие дилатации фиброзного кольца при высокой лёгочной гипертензии осложняет 90% всех пороков митрального клапана (из них 95% стенозов митрального клапана) и 90% случаев дилатационной кардиомиопатии • Вторичная трикуспидальная недостаточность вследствие ишемической дисфункции или разрыва папиллярных мышц при инфаркте правого желудочка.

Патофизиология • При первичной недостаточности возрастает нагрузка объёмом правых отделов сердца, увеличиваются размеры их полостей, происходит застой крови в большом круге кровообращения • В ряде случаев при дилатации правого предсердия возникают его тромбозы, а также суправентрикулярные нарушения ритма сердца (аномалия Эбштайна часто сочетается с синдромом Вольффа–Паркинсона–Уайта) • Присоединение вторичной недостаточности при митральных пороках, осложнённых высокой лёгочной гипертензией, обычно сопровождается разгрузкой малого круга кровообращения и некоторым улучшением гемодинамики без существенного застоя в большом круге кровообращения и снижения ударного объёма • По мере прогрессирования порока сердечный выброс уменьшается более значительно • При повышении давления в правом предсердии более 10 мм рт.ст. развивается застой в большом круге кровообращения • Выделяют четыре степени порока: I — едва определимая обратная струя крови, II — обратный ток определяется на расстоянии 2 см от клапана, III — струя регургитации определяется на расстоянии более 2 см от клапана, IV — регургитация определяется на большом протяжении полости правого предсердия.

Клиническая картина и диагностика

• Жалобы •• У грудных детей обычно выявляют тяжёлую сердечную недостаточность и цианоз, в более старшем возрасте — одышку, повышенную утомляемость, цианоз и симптомы правожелудочковой недостаточности • В 25% случаев начальное проявление — наджелудочковая тахикардия как проявление синдрома Вольффа–Паркинсона–Уайта или фибрилляции предсердий при их дилатации • Жалобы, обусловленные сопутствующими состояниями при вторичной недостаточности (болевой синдром при инфаркте правого желудочка, симптомы пороков митрального клапана и др.).

• Периферические симптомы •• Пульсация яремных вен •• Пульсация по левому краю грудины, увеличивающаяся на вдохе •• Пальпируемая пульсация правого предсердия и лёгочной артерии в систолу желудочков •• Пульсация печени.

• Клапанные симптомы •• Систолическое дрожание •• Ослабление I тона •• Усиление лёгочного компонента II тона •• III тон •• Звуки хлопающего паруса при пролапсе клапана •• Пансистолический шум (особенно при повышенной постнагрузке правого желудочка) над мечевидным отростком грудины, часто музыкальный или напоминающий звук клаксона, интенсивность которого усиливается на вдохе (симптом Риверо-Корвальо) или при надавливании на печень •• При тяжёлой трикуспидальной недостаточности иногда выслушивают низкочастотный протодиастолический или мезодиастолический шум.

• Симптомы недостаточности в большом круге кровообращения •• Расширение размеров сердца вправо •• Набухание шейных вен •• Увеличение печени •• Симптом Плеша — набухание шейных вен при лёгкой компрессии печени во время её пальпации •• Отёки •• Асцит.

• Симптомы основного заболевания (синдрома Марфана, инфекционного эндокардита, ИМ, ТЭЛА).

Специальные исследования

• ЭКГ •• Признаки гипертрофии и перегрузки правых отделов сердца •• -Волна и пароксизмы тахикардии из АВ-узла при синдроме Вольффа–Паркинсона–Уайта •• Фибрилляция и трепетание предсердий •• АВ-блокада при аномалии Эбштайна или расщеплении септальной створки клапана.

• Яремная флебограмма: выраженные волны V, высота которых коррелирует со степенью тяжести трикуспидальной регургитации.

• Рентгенография органов грудной клетки •• Выбухание дуг правого желудочка и правого предсердия •• Расширение теней полых вен •• При вторичной недостаточности — усиление лёгочного рисунка, расширение и неструктурность корней лёгких, линии Керли В, выбухание дуг левых отделов сердца и лёгочной артерии.

• ЭхоКГ •• Увеличение размеров полостей и гипертрофия стенок правых отделов сердца •• Расширение верхней полой вены •• Расширение диаметра фиброзного кольца клапана при вторичном пороке •• Деформация клапанного аппарата при ревматизме •• Признаки других клапанных или врождённых аномалий •• Смещение фиброзного кольца клапана и «атриализация» правого желудочка, а также увеличение амплитуды движения створок при аномалии Эбштайна •• Утолщение и деформация створок при карциноидном синдроме •• Наличие вегетаций или дефектов створок при инфекционном эндокардите •• Регистрация потока регургитации в допплеровском режиме и определение тяжести регургитации по отношению площади струи к площади правого предсердия (I степень — соотношение не превышает 1:3, II степень — 2:3, III степень — превышает 2:3) •• По максимальной скорости регургитирующей струи (v) рассчитывают систолическое давление в лёгочной артерии (СДЛА): СДЛА = СДПЖ (в отсутствие стеноза лёгочной артерии); СДПЖ = 4v2 + ЦВД, где СДПЖ — систолическое давление в правом желудочке •• Чреспищеводную ЭхоКГ проводят всем пациентам для исключения тромбоза правого предсердия и вегетаций, даже при нормальном сердечном ритме.

• Катетеризация правых отделов сердца •• На кривой давления в правом предсердии — выраженная волна V и крутой Y-спад •• При тяжёлой недостаточности — волна A и X-спад сглажены, поэтому кривая давления в правом предсердии сходна с таковой в правом желудочке •• При изолированной недостаточности — ускорение АВ-кровотока в период раннего диастолического наполнения •• Наличие высокого конечного диастолического АВ-градиента давления свидетельствует о сопутствующем стенозе трёхстворчатого клапана •• Проводят измерение давления в правом желудочке, правом предсердии и лёгочной артерии в покое и на фоне проб с кислородом и аминофиллином для определения обратимости лёгочной артериальной гипертензии и прогноза хирургического лечения •• При повышении систолического давления в правом желудочке более 60 мм рт.ст. практически всегда причиной трикуспидальной недостаточности бывают митральные пороки.

• Правая вентрикулография •• Регистрация потока регургитации •• Оценка топографии правых отделов сердца при аномалии Эбштайна и исключение сопутствующих аномалий (транспозиция магистральных сосудов, ДМПП и др.).

• Коронарная ангиография •• Выполняют при наличии эпизодов стенокардии и положительных результатах нагрузочного тестирования, а также всем женщинам старше 45 лет, мужчинам старше 40 лет и всем кандидатам на реконструкцию нескольких клапанов •• У 14% пациентов с пороками трёхстворчатого клапана выявляют ИБС.

ЛЕЧЕНИЕ

• Консервативное лечение •• В отсутствие лёгочной гипертензии даже тяжёлая недостаточность обычно поддаётся терапии диуретиками и венозными вазодилататорами (нитраты внутрь и в виде пластырей, при тяжёлой рефрактерной трикуспидальной недостаточности — ингибиторы АПФ) •• Дозу подбирают в зависимости от ЦВД, диуреза и выраженности отёков •• Эффективность сердечных гликозидов при синусовом ритме невелика •• При рефрактерной трикуспидальной недостаточности и тяжёлой дисфункции правого желудочка показаны инотропные средства в/в (предпочтительно добутамин) •• При лёгочной гипертензии наиболее благоприятный эффект оказывает снижение давления в лёгочной артерии: в ряде случаев эффективны диуретики и вазодилататоры, но их следует применять с осторожностью, поскольку диапазон приемлемых значений наполнения сердца сужен, а способность увеличивать сердечный выброс в ответ на снижение ОПСС ограничена •• Профилактику инфекционного эндокардита рекомендуют во всех случаях первичной трикуспидальной недостаточности, а при вторичной трикуспидальной недостаточности необходимости в профилактике, по-видимому, нет •• При инфекционном эндокардите гемодинамические осложнения и эмболии переносятся лучше, чем при эндокардите левых отделов сердца, поэтому антибиотикотерапию перед операцией можно проводить дольше (в ряде случаев вообще удаётся обойтись без хирургического вмешательства).

• Хирургическое лечение •• Показания ••• III–IV степень трикуспидальной недостаточности с выраженными клиническими проявлениями ••• Гемодинамически значимые пороки в сочетании со II и большей степенью относительной трикуспидальной недостаточности ••• III–IV степень бессимптомного порока при грубой деформации створок или клапанного аппарата •• Противопоказания ••• Тяжёлая сопутствующая патология, угрожающая жизни больного ••• Терминальная стадия недостаточности кровообращения ••• Отрицательный результат проб с аминофиллином и кислородом ••• Активность ревматического процесса не считают противопоказанием к оперативному лечению •• Методы хирургического лечения ••• Шовные методы Кея–Бойда и ДеВега или опорно-кольцевой метод Карпантье аннулопластики используют при первичном пороке и сохранном клапанном аппарате ••• При грубых морфологических изменениях клапана, инфекционном эндокардите, аномалии Эбштайна и неэффективности предшествующей аннулопластики проводят протезирование клапана биологическими искусственными клапанами (30% операций на трёхстворчатом клапане) ••• Неоднозначное отношение к механическим клапанам в трикуспидальной позиции вызвано повышенным тромбообразованием в правых отделах сердца, обусловленным, по-видимому, низкой концентрацией ПгI2, обладающего антитромботическим эффектом (этот Пг синтезируется в лёгких и поступает с током крови только в левые отделы сердца).

Специфические осложнения • ТЭЛА • Вторичный инфекционный эндокардит • Тромбоз протеза • Дегенеративные изменения биологического протеза и необходимость в репротезировании • АВ-блокада.

Прогноз • При естественном течении порока прогноз практически всецело определяется сопутствующими состояниями, например тяжестью поражения митрального и аортального клапанов •• Присоединение вторичного трикуспидального порока ухудшает прогноз •• При травматической недостаточности пациенты, выжившие в остром периоде, обычно относительно легко переносят порок в течение 5–10 лет, после чего наступает быстрое прогрессирование симптомов •• Среди пациентов с умеренной трикуспидальной недостаточностью после оперативной коррекции сопутствующего тяжёлого митрального порока 66% пациентов в дальнейшем нуждаются в коррекции прогрессирующей трикуспидальной недостаточности • Прогноз при оперативном лечении •• Госпитальная летальность — 14,1%.

Синонимы • Недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана • Недостаточность трикуспидального клапана.

Сокращения • СДЛА — систолическое давление в лёгочной артерии • СДПЖ — систолическое давление в правом желудочке.

МКБ-10 • I07.1 Трикуспидальная недостаточность

Код вставки на сайт

Недостаточность трехстворчатого клапана

Трикуспидальная недостаточность — неспособность правого предсердно-желудочкового клапана эффективно препятствовать обратному движению крови из правого желудочка в правое предсердие во время систолы желудочков сердца.

Частота • По данным аутопсий пороки трёхстворчатого клапана обнаруживают у 15–30% больных c ревматическими пороками сердца • Трикуспидальная недостаточность составляет 85% пороков трёхстворчатого клапана • По данным ЭхоКГ трикуспидальную недостаточность I степени можно выявить практически у всех здоровых людей.

Этиология • Первичная трикуспидальная недостаточность при врождённых аномалиях (аномалии Эбштайна, аномалиях количества створок, в сочетании с дефектом межпредсердной перегородки или при корригированной транспозиции магистральных) — 50%, травме сердца, карциноидном синдроме (вследствие образования деформирующих фиброзных бляшек в створках клапана), миксоматозной дегенерации или ревматическом поражении клапана, эндокардите наркоманов (изолированное поражение трикуспидального клапана — 40% случаев), синдромах дисплазии соединительной ткани (обычно пролапс трикуспидального клапана при синдроме Марфана или Элерса–Данло) • Вторичная трикуспидальная недостаточность вследствие дилатации фиброзного кольца при высокой лёгочной гипертензии осложняет 90% всех пороков митрального клапана (из них 95% стенозов митрального клапана) и 90% случаев дилатационной кардиомиопатии • Вторичная трикуспидальная недостаточность вследствие ишемической дисфункции или разрыва папиллярных мышц при инфаркте правого желудочка.

Патофизиология • При первичной недостаточности возрастает нагрузка объёмом правых отделов сердца, увеличиваются размеры их полостей, происходит застой крови в большом круге кровообращения • В ряде случаев при дилатации правого предсердия возникают его тромбозы, а также суправентрикулярные нарушения ритма сердца (аномалия Эбштайна часто сочетается с синдромом Вольффа–Паркинсона–Уайта) • Присоединение вторичной недостаточности при митральных пороках, осложнённых высокой лёгочной гипертензией, обычно сопровождается разгрузкой малого круга кровообращения и некоторым улучшением гемодинамики без существенного застоя в большом круге кровообращения и снижения ударного объёма • По мере прогрессирования порока сердечный выброс уменьшается более значительно • При повышении давления в правом предсердии более 10 мм рт.ст. развивается застой в большом круге кровообращения • Выделяют четыре степени порока: I — едва определимая обратная струя крови, II — обратный ток определяется на расстоянии 2 см от клапана, III — струя регургитации определяется на расстоянии более 2 см от клапана, IV — регургитация определяется на большом протяжении полости правого предсердия.

Клиническая картина и диагностика

• Жалобы •• У грудных детей обычно выявляют тяжёлую сердечную недостаточность и цианоз, в более старшем возрасте — одышку, повышенную утомляемость, цианоз и симптомы правожелудочковой недостаточности • В 25% случаев начальное проявление — наджелудочковая тахикардия как проявление синдрома Вольффа–Паркинсона–Уайта или фибрилляции предсердий при их дилатации • Жалобы, обусловленные сопутствующими состояниями при вторичной недостаточности (болевой синдром при инфаркте правого желудочка, симптомы пороков митрального клапана и др.).

• Периферические симптомы •• Пульсация яремных вен •• Пульсация по левому краю грудины, увеличивающаяся на вдохе •• Пальпируемая пульсация правого предсердия и лёгочной артерии в систолу желудочков •• Пульсация печени.

• Клапанные симптомы •• Систолическое дрожание •• Ослабление I тона •• Усиление лёгочного компонента II тона •• III тон •• Звуки хлопающего паруса при пролапсе клапана •• Пансистолический шум (особенно при повышенной постнагрузке правого желудочка) над мечевидным отростком грудины, часто музыкальный или напоминающий звук клаксона, интенсивность которого усиливается на вдохе (симптом Риверо-Корвальо) или при надавливании на печень •• При тяжёлой трикуспидальной недостаточности иногда выслушивают низкочастотный протодиастолический или мезодиастолический шум.

• Симптомы недостаточности в большом круге кровообращения •• Расширение размеров сердца вправо •• Набухание шейных вен •• Увеличение печени •• Симптом Плеша — набухание шейных вен при лёгкой компрессии печени во время её пальпации •• Отёки •• Асцит.

• Симптомы основного заболевания (синдрома Марфана, инфекционного эндокардита, ИМ, ТЭЛА).

Специальные исследования

• ЭКГ •• Признаки гипертрофии и перегрузки правых отделов сердца •• -Волна и пароксизмы тахикардии из АВ-узла при синдроме Вольффа–Паркинсона–Уайта •• Фибрилляция и трепетание предсердий •• АВ-блокада при аномалии Эбштайна или расщеплении септальной створки клапана.

• Яремная флебограмма: выраженные волны V, высота которых коррелирует со степенью тяжести трикуспидальной регургитации.

• Рентгенография органов грудной клетки •• Выбухание дуг правого желудочка и правого предсердия •• Расширение теней полых вен •• При вторичной недостаточности — усиление лёгочного рисунка, расширение и неструктурность корней лёгких, линии Керли В, выбухание дуг левых отделов сердца и лёгочной артерии.

• ЭхоКГ •• Увеличение размеров полостей и гипертрофия стенок правых отделов сердца •• Расширение верхней полой вены •• Расширение диаметра фиброзного кольца клапана при вторичном пороке •• Деформация клапанного аппарата при ревматизме •• Признаки других клапанных или врождённых аномалий •• Смещение фиброзного кольца клапана и «атриализация» правого желудочка, а также увеличение амплитуды движения створок при аномалии Эбштайна •• Утолщение и деформация створок при карциноидном синдроме •• Наличие вегетаций или дефектов створок при инфекционном эндокардите •• Регистрация потока регургитации в допплеровском режиме и определение тяжести регургитации по отношению площади струи к площади правого предсердия (I степень — соотношение не превышает 1:3, II степень — 2:3, III степень — превышает 2:3) •• По максимальной скорости регургитирующей струи (v) рассчитывают систолическое давление в лёгочной артерии (СДЛА): СДЛА = СДПЖ (в отсутствие стеноза лёгочной артерии); СДПЖ = 4v2 + ЦВД, где СДПЖ — систолическое давление в правом желудочке •• Чреспищеводную ЭхоКГ проводят всем пациентам для исключения тромбоза правого предсердия и вегетаций, даже при нормальном сердечном ритме.

• Катетеризация правых отделов сердца •• На кривой давления в правом предсердии — выраженная волна V и крутой Y-спад •• При тяжёлой недостаточности — волна A и X-спад сглажены, поэтому кривая давления в правом предсердии сходна с таковой в правом желудочке •• При изолированной недостаточности — ускорение АВ-кровотока в период раннего диастолического наполнения •• Наличие высокого конечного диастолического АВ-градиента давления свидетельствует о сопутствующем стенозе трёхстворчатого клапана •• Проводят измерение давления в правом желудочке, правом предсердии и лёгочной артерии в покое и на фоне проб с кислородом и аминофиллином для определения обратимости лёгочной артериальной гипертензии и прогноза хирургического лечения •• При повышении систолического давления в правом желудочке более 60 мм рт.ст. практически всегда причиной трикуспидальной недостаточности бывают митральные пороки.

• Правая вентрикулография •• Регистрация потока регургитации •• Оценка топографии правых отделов сердца при аномалии Эбштайна и исключение сопутствующих аномалий (транспозиция магистральных сосудов, ДМПП и др.).

• Коронарная ангиография •• Выполняют при наличии эпизодов стенокардии и положительных результатах нагрузочного тестирования, а также всем женщинам старше 45 лет, мужчинам старше 40 лет и всем кандидатам на реконструкцию нескольких клапанов •• У 14% пациентов с пороками трёхстворчатого клапана выявляют ИБС.

ЛЕЧЕНИЕ

• Консервативное лечение •• В отсутствие лёгочной гипертензии даже тяжёлая недостаточность обычно поддаётся терапии диуретиками и венозными вазодилататорами (нитраты внутрь и в виде пластырей, при тяжёлой рефрактерной трикуспидальной недостаточности — ингибиторы АПФ) •• Дозу подбирают в зависимости от ЦВД, диуреза и выраженности отёков •• Эффективность сердечных гликозидов при синусовом ритме невелика •• При рефрактерной трикуспидальной недостаточности и тяжёлой дисфункции правого желудочка показаны инотропные средства в/в (предпочтительно добутамин) •• При лёгочной гипертензии наиболее благоприятный эффект оказывает снижение давления в лёгочной артерии: в ряде случаев эффективны диуретики и вазодилататоры, но их следует применять с осторожностью, поскольку диапазон приемлемых значений наполнения сердца сужен, а способность увеличивать сердечный выброс в ответ на снижение ОПСС ограничена •• Профилактику инфекционного эндокардита рекомендуют во всех случаях первичной трикуспидальной недостаточности, а при вторичной трикуспидальной недостаточности необходимости в профилактике, по-видимому, нет •• При инфекционном эндокардите гемодинамические осложнения и эмболии переносятся лучше, чем при эндокардите левых отделов сердца, поэтому антибиотикотерапию перед операцией можно проводить дольше (в ряде случаев вообще удаётся обойтись без хирургического вмешательства).

• Хирургическое лечение •• Показания ••• III–IV степень трикуспидальной недостаточности с выраженными клиническими проявлениями ••• Гемодинамически значимые пороки в сочетании со II и большей степенью относительной трикуспидальной недостаточности ••• III–IV степень бессимптомного порока при грубой деформации створок или клапанного аппарата •• Противопоказания ••• Тяжёлая сопутствующая патология, угрожающая жизни больного ••• Терминальная стадия недостаточности кровообращения ••• Отрицательный результат проб с аминофиллином и кислородом ••• Активность ревматического процесса не считают противопоказанием к оперативному лечению •• Методы хирургического лечения ••• Шовные методы Кея–Бойда и ДеВега или опорно-кольцевой метод Карпантье аннулопластики используют при первичном пороке и сохранном клапанном аппарате ••• При грубых морфологических изменениях клапана, инфекционном эндокардите, аномалии Эбштайна и неэффективности предшествующей аннулопластики проводят протезирование клапана биологическими искусственными клапанами (30% операций на трёхстворчатом клапане) ••• Неоднозначное отношение к механическим клапанам в трикуспидальной позиции вызвано повышенным тромбообразованием в правых отделах сердца, обусловленным, по-видимому, низкой концентрацией ПгI2, обладающего антитромботическим эффектом (этот Пг синтезируется в лёгких и поступает с током крови только в левые отделы сердца).

Специфические осложнения • ТЭЛА • Вторичный инфекционный эндокардит • Тромбоз протеза • Дегенеративные изменения биологического протеза и необходимость в репротезировании • АВ-блокада.

Прогноз • При естественном течении порока прогноз практически всецело определяется сопутствующими состояниями, например тяжестью поражения митрального и аортального клапанов •• Присоединение вторичного трикуспидального порока ухудшает прогноз •• При травматической недостаточности пациенты, выжившие в остром периоде, обычно относительно легко переносят порок в течение 5–10 лет, после чего наступает быстрое прогрессирование симптомов •• Среди пациентов с умеренной трикуспидальной недостаточностью после оперативной коррекции сопутствующего тяжёлого митрального порока 66% пациентов в дальнейшем нуждаются в коррекции прогрессирующей трикуспидальной недостаточности • Прогноз при оперативном лечении •• Госпитальная летальность — 14,1%.

Синонимы • Недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана • Недостаточность трикуспидального клапана.

Сокращения • СДЛА — систолическое давление в лёгочной артерии • СДПЖ — систолическое давление в правом желудочке.

МКБ-10 • I07.1 Трикуспидальная недостаточность