Ребенок в 3 классе читает по слогам что делать

Консультация «Дислексия, или Почему ребёнок плохо читает?»

Уверенное овладение навыком чтения является одним из основных условий успешности детей в учении.

Психологами и педагогами выявлена закономерность : если ребёнок к концу первого класса бегло читает, то он успевает по всем предметам, и наоборот. Скорость чтения у отстающих, неуспевающих детей гораздо ниже нормы, а это вызывает негативное отношение к самому процессу чтения, так как информация плохо усваивается и, как правило, чтение становится механическим с множественными ошибками, без понимания материала.

В последние годы отмечается значительный рост количества учащихся

с трудностями овладения навыков чтения, что вызывает серьёзную тревогу и у педагогов, и у родителей.

Среди отечественных авторов,посвятивщих свои работы вопросам изучения нарушения чтения у детей следует отметить такие имена: Р. А. Ткачёва,С. С. Мухина, Р. Е. Левина, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, М. Е. Хватцев и другие.

В современной литературе нарушения чтения именуются термином дислексия. Существуют разные определения понятия «дислексия».

Целесообразно определять дислексию следующим образом: дислексия-

это частичное расстройство процесса овладением чтением, проявляющееся в многочисленных повторяющихся ошибках стойкого характера,обусловлен-

ных несформированностью психических функций, участвующих в процессе

По данным различных авторов распространённость нарушений чтения среди детей с нормальным интеллектом довольно велика.

Некоторые авторы отмечают наследственную предрасположенность

при дислексиях. М. Захалкова и соавторы отмечают наследственную отяго-

щённость у 45% детей с дислексией.

Большинство же авторов рассматривают дислексию как нарушение, обусловленное внешним воздействием патологических факторов. Такое воздействие вызывает задержку или нарушение развития психических функций, осуществляющих процесс чтения в норме.

В анамнезе многих детей с дислексиями отмечаются вредности натального и перинатального периодов. При этом наиболее существенную отрицательную роль играют патологические факторы, действующие в более поздние периоды развития плода и в постнатальный период.

Симптоматика (проявления) дислексий определяется по-разному в за-

висимости от понимания сущности этих нарушений.

Представляется более правильным определять симптоматику дислексии

лишь как проявление непосредственно нарушений чтения, не включая тех

расстройств (несформированности пространственной ориентировки, наруше-

ния моторики и др., которые хоть часто и сопровождают дислексию, но

представляют собой факторы патогенетического характера, т. е. механизм это-

Как распознать дислексию?

Необходимо иметь в виду следующее: все ошибки, которые можно отнести к дислексии, специфичны, типичны и носят стойкий характер.

Если у ребёнка при чтении встречаются ошибки, которые можно отнести к

специфическим, но они редки, от случая к случаю или вообще единичны, то

это скорее всего результат переутомления, невнимательности. Здесь необхо-

димо дальнейшее наблюдение.

Дислексия проявляется в замедлении процесса овладения чтением, а

также в замедлении темпа, скорости чтения (брадилексии). При дислексии

у детей наблюдаются нарушения движения глаз в процессе чтения. У многих

детей движения глаз при чтении хаотические, беспорядочные, неравномер-

Существует несколько видов нарушений чтения.

Каждому виду соответствуют и свои ошибки.

Каковы же ошибки, которые должны насторожить?

I. 1) Неусвоение букв (возникают из-за неточных представлений об образах букв). При чтении слогов с этими буквами ребёнок делает паузу. В этот момент он вспоминает, какой звук соответствует этой букве.

2) Когда ребёнок слабо различает не буквы, а звуки,то появляются :

замены и смешения фонетически близких звуков (звонких и глухих, например ТЕВОЧКА, ЛОБАТА);по сходству звучания или произношения:

Ч-ТЬ-Щ; Ж-З; Ш-С; Ч-Щ; Р-Л; С-Ц; (например, ОДУВАНТИК);

3) В результате трудности усвоения оптического образа букв возникают замены графически сходных букв (Х-Ж, П-Н, З-В и др.)

II. Побуквенное чтение (вместо послогового). При побуквенном чтении буквы называются поочерёдно («бухштабируются», нанизываются одна на другую (Р,А,М,А).

III. Искажения звуко-слоговой структуры слова, которые проявляются в пропусках гласных, согласных при их стечении, в добавлениях и перестановках звуков, пропусках и перестановках слогов.

Это обусловлено недостаточно сформированным навыком однонаправленного, последовательного движения глаз, невнимательностью.

Взгляд хаотично скачет по строке, то забегая вперёд, то возвращаясь назад.

На этом этапе наиболее распространённой является фонематическая дислексия, обусловленная недоразвитием функции фонематической системы

(фонематического восприятия и фонематического анализа).

IY. Нарушение понимания прочитанного, которое может проявляться как на уровне отдельного слова, так и на уровне предложения и текста. Нарушение понимания прочитанного может быть первичным, но может быть и вторичным. В первом случае нарушение понимания прочитанного наблюдается при технически правильном чтении, во втором случае оно

является следствием неправильного чтения.

Y. Аграмматизмы при чтении. В процессе чтения ребёнок неправильно

воспроизводит окончания, префиксы, суффиксы, изменяя грамматические формы слов. Аграмматизмы при чтении выявляются, как правило, на аналитико –синтетической и синтетической ступени обучения. На этом этапе обучения чаще всего наблюдается аграмматическая дислексия, обусловленная недоразвитием лексико-грамматической стороны речи.

Количество и характер ошибок варьируется в зависимости от тяжести дислексии у ребёнка, этапа овладения навыком чтения, сложности читаемого

речевого материала (слогов, слов, предложений, текста).

Исследования психологов показывают, что чаще всего сбой происходит на этапе слияния слогов в слова и понимания смысла читаемого слова. Вместе с тем именно этот этап является важнейшим,

поскольку он закладывает основы для смыслового чтения.

Ошибки чтения не являются ни постоянными, ни идентичными для конкретного слова. Невозможно найти универсального объяснения, применимого ко всем случаям нарушения чтения.

Нарушения чтения оказывают отрицательное влияние на весь процесс

обучения. Своевременное выявление этих нарушений, точное определение их

патогенеза в каждом отдельном случае, отграничения дислексии от ошибок чтения иного характера, чрезвычайно важно для построения системы логопедической работы с детьми.

Как можно эффективно помочь детям с дислексией? Кто способен научить ребёнка читать? В данном случае нужна помощь специалиста-квалифицированного логопеда.

Занятия проводятся по определённой системе.

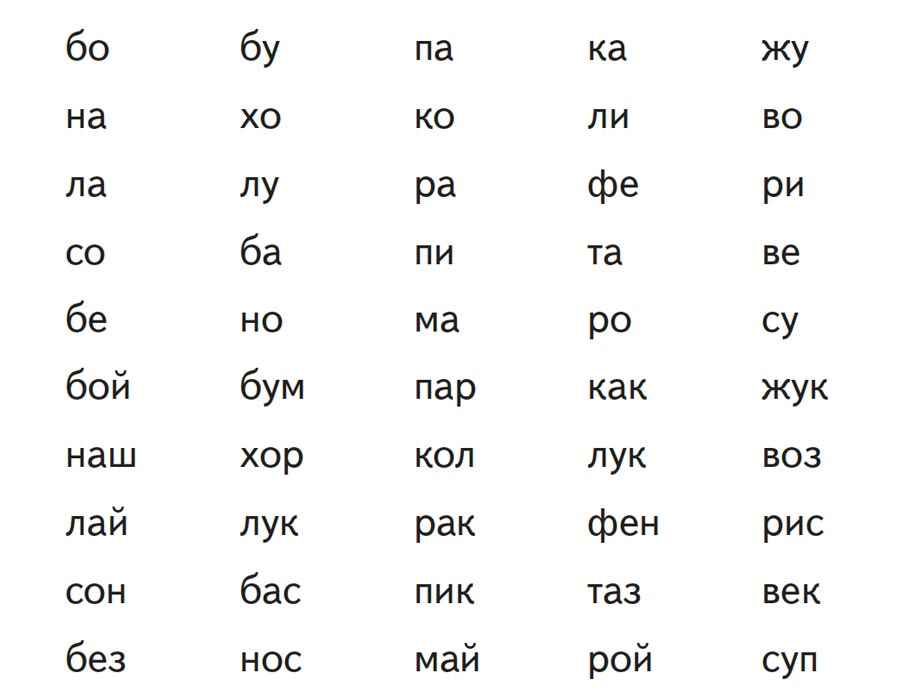

На этапе освоения механизма чтения отрабатываются звуко-буквенные связи (игры с буквами: зрительные образы букв, разрезные буквы, рисование букв в воздухе, на спине, запоминание ряда букв, диктант букв).

При работе со словами отрабатываем слоговую структуру по таблицам и используем звуко-буквенные схемы слогов. Искусство обучения чтения сводится к тому, чтобы единицей чтения сделать слог, а не букву. Большое

место занимает работа с разрезной азбукой и карточками-слогами. Показываем ребёнку как из слогов получается слово. Отрабатывается звуко-слоговой анализ слова.На этапе совершенствования техники чтения предлагается чтение слов по таблицам:

-чтение слов, отличающихся 1-2 буквами; чтение слов с одинаковыми гласными; чтение слов с разными гласными; чтение слов с одинаковым началом, чтение слова в слове; отними слог; добавь звук; прочитай наоборот, чтение сверху вниз; чтение предложений из слов, напечатанных на отдельных карточках и т. д.

Желательным условием является отказ от проверок этих детей на скорость чтения во избежание развития у них невроза. На всём протяжении специальных занятий ребёнку необходим режим благоприятствования.

1. Лалаева Р. И., Венедиктова Л. В. «Нарушение чтения и письма у младших

школьников» Ростов-на Дону, «Феникс», СПб, «Союз», 2004г.

2. «Нарушения письменной речи» под ред. Волковой Л. С., М. «Владос», 2003г.

3. Лалаева Р. И. «Нарушения чтения и пути их коррекции у младших

школьников», СПб «Союз», 1998г.

4. Русецкая М. Н. «Нарушения чтения у младших школьников», Изд-во

5. Корнев А. Н. «Нарушения чтения и письма у детей», Спб,1997г.

6. Милостивенко Л. Г. «Методические рекомендации по предупреждению

ошибок чтения и письма у детей», СПб,1995г.

7. Кобзарева Л. Г., Кузьмина Т. И. «Ранняя диагностика нарушения чтения и

его коррекция»,Т. Ц. Учитель,2001г.

8. Оморокова М. И. «Совершенствование чтения младших школьников»,

9. Садовникова И. Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников»,М., «Владос», 1997г.

10. Лисенкова Л. Н. «Развитие и коррекция навыков чтения»М., Школьная

Консультация для родителей «Что делать, если ребёнок плохо запоминает буквы» Если ребёнок пришёл в школу неподготовленным, не знал букв, не умел читать, то при нормальном интеллекте он постепенно догонит одноклассников.

Почему ребёнок плохо разговаривает? Бесспорно, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос здоровым, счастливым и успешным, смог добиться большего, нежели он сам, научился.

Ребенок читает 30 слов в 3 классе, или дислексия

С каждым годом все больше родителей узнают, что их ребенку поставили диагноз дислексия. Некоторые начинают паниковать, не зная, что с этим делать. На самом деле все не так страшно, как кажется на первый взгляд.

Чем отличаются дети, которым поставили диагноз дислексия:

— медленное чтение не соответствующее классу,

— путает буквы и переставляет их местами во время чтения,

— придумывает слова, не дочитывая до конца,

— плохо развита когнитивная база и др.

Если посмотреть на все эти показатели, то мы увидим, что на самом деле таким ребенком просто не занимались в дошкольном возрасте, надеясь, что он сам разовьет свои когнитивные функции и как-нибудь научится читать.

Такие дети в 1 классе читают 10 слов. С большим трудом они читают 20 слов во втором классе, и еще с большим трудом начинают читать 30 слов в 3 классе. При этом успеваемость в школе с каждым годом хуже. Они быстро устают. Разговоры о школе и уроках вызывают у них только негативную реакцию.

Как помочь таким детям?

В первую очередь, нужно знать, кто помогает таким детям — это логопеды, дефектологи, психологи и учителя быстрого чтения. Лучше поискать внимательно специалиста, чем обращаться к кому попало. Сильный профессионал поможет ребенку за год, если ситуация не критическая, за 2-3 года, если у ребенка много психологических проблем и страхов. Слабый специалист — на это может уйти до 5 лет, и не факт, что ситуация кардинально изменится, скорее это будет способ заработка засчет родителей.

Во-вторых, нужно помнить, чем раньше вы обратитесь к хорошему специалисту, тем быстрее решится проблема. Например, ребенок 1 класса может быстрее избавится от дислексии, чем ребенок в 3 классе. Чем старше ребенок, тем больше у него формируется привычек к учебному процессу и придется долго работать с психологом.

Дети с дисклексией — это обычные дети, у которые чаще всего слабо развиты когнитивные функции. Если внимательно отнестись к их развитию, уже через полгода у ребенка заметно поменяется отношение к школе и повысится успеваемость, а значит улучшится чтение и письмо.

Но часто родители, узнав такой диагноз, принимают сторону наблюдателя и опускают руки. Они не понимают, что с такими детьми нужно заниматься так же, как и с обычными, но только чаще и больше. Этим детям требуется больше внимания родителей. Вот и вся разница. Если обычный ребенок может решать задачу сам, то такой ребенок попросит помощи. В этом нет ничего страшного.

Если заниматься с таким детьми, то они к концу начальной школы выравниваются в своем развитии и даже могут перегонять обычных детей. Почему? Потому что с ребенком системно занимались, уделяли ему больше внимания.

Мне очень хочется, чтобы родители осознали, что детьми нужно заниматься всегда, несмотря на их скорость интеллектуального развития. Чем сильнее способности ребенка, тем больше углубленных должно быть занятий по его развитию. Чем ребенок слабее, тем больше занятий на развитие когнитивной базы.

Любым ребенком нужно заниматься, тогда он вырастет полноценным психологически, физиологически и интеллектуально.

Нельзя бросать на самотек развитие ребенка в дошкольном возрасте и в начальной школе, в частности.

Заложив мощный фундамент развития ребенкав начальной школе, в средних классах вам нужно будет все меньше и меньше времени помогать с уроками ребенку. Постепенно ребенок научится справляться с трудностями сам и ему нужна будет только моральная поддержка.

Подводя итоги сказанному, скажу, что не нужно боятся диагноза дислексия. Иногда его ставят по ошибке, поскольку во время обучения чтению, ребенок проходит те же самые этапы, похожие на показатели дислексии — путает буквы, придумывает конец слова, спотыкается на длинных словах и читает их побуквенно-послогово. Разница только в том, сколько времени длится у ребенка это состояние: месяц-два или несколько лет.

С любой степенью дислексии можно справиться, если родители начнут сплоченно взамодействовать в связке со специалистом. Надеятся, что за родителей всю работу сделают другие, не нужно, тогда уйдет очень много времени и денег. Если выполнять упражнения, которые вам дают на дом, то решить проблему можно в разы быстрее!

Желаю вас скорейшего преодоления трудностей, терпения и помощи хороших профессионалов!

Дислексия: важно заметить вовремя

Последние исследования дают новую надежду тем, кто страдает этим недугом

Восьмилетний Сережа Каледин* успевал по математике, неплохо рисовал, был ловок в спортивных состязаниях, а вот чтение и письмо были для него сущим наказанием. Даже к концу 2-го класса Сережа оказался не в силах запомнить, как пишутся простейшие слова, и не мог пересказать текст.

По мнению Л.В.Лопатиной, заведующей кафедрой логопедии Санкт-Петербургского ГПУ им. Герцена, дислексия нередко выявляется тогда, когда нарушения приобретают стойкий характер и у ребенка возникает масса сопутствующих проблем: процесс чтения вызывает отвращение, формируется низкая самооценка, возникают трудности с адаптацией в коллективе.

Вероятность дислексии зависит и от уровня развития интеллекта ребенка. По мнению д-ра Чиркиной, дети с нарушениями гораздо сложнее усваивают навыки чтения. И если предъявлять такому ребенку завышенные требования или держать его в условиях общеобразовательной школы, то, безусловно, отставание от одноклассников будет очень заметно. Но существуют методики, по которым таких детей можно успешно научить читать и писать.

В большинстве случаев причина дислексии заключается в нарушениях процесса обработки звуков и звуковых комбинаций, так называемой фонологической обработки, считает д-р Чиркина. Тогда ребенок с трудом понимает, что слова делятся на отдельные звуки, и медленнее учится манипулировать звуками. Например, ребенка может поставить в тупик просьба произнести слово «крот» без звука «к».

Ученые обнаружили, что, когда страдающие дислексией дети читают, некоторые участки мозга не активизируются.

Возникает вопрос: что вызывает этот нейробиологический сбой? Оказывается, на скорость и автоматизм, с которым читающий человек переводит буквы в звуки речи, влияют гены. У людей, которым тяжело это делать, обычно есть родственники с такими же проблемами.

Хотя трудности в переводе букв в незнакомых словах в речь и имеют под собой генетическую основу, наиболее эффективно справиться с дислексией помогает не медицина, а коррекционная педагогика. Наука выдвигает все новые аргументы в пользу раннего вмешательства. Теперь в большинстве детских садов работают логопеды. Они проводят скрининг-тесты, позволяющие определить, у кого из детей высокий риск отклонений.

Если у родителей появились основания заподозрить дислексию, не стоит ждать. Сейчас во всех крупных городах и регионах есть детские консультационные центры. Можно обратиться и к логопеду поликлиники.

Ольга Тарасова, мама семилетнего Гриши, была обеспокоена: к середине 1-го класса ее сын так и не сумел усвоить элементарные навыки чтения и письма. Кроме того, обычно веселый мальчик стал тревожным, раздражительным и плаксивым. Тарасова обратилась к логопеду, который определил у Гриши формирующуюся дислексию и дисграфию.

Как оказалось, причиной всех бед мальчика была педагогическая ошибка: учительница по старинке заставляла мальчика-левшу писать правой рукой. Это вызвало у ребенка тяжелый невроз, последствия которого привели к трудностям в освоении программы. После курса занятий проблемы мальчика удалось успешно разрешить.

Некоторые родители считают, что могут уверенно исключить возможность дислексии, если в начальных классах дети не отстают от сверстников. Хотя известно, что многие дети, имея хорошую память, просто скрывают, как тяжело им дается чтение. Проблемы становятся очевидными в старших классах, когда приходится читать более сложные тексты.

Как только выясняется, что у ребенка трудности с чтением, перед родителями встает вопрос, какую программу обучения выбрать.

Следует учитывать, считает А. Л.Сиротюк, что у детей с дислексией поздно формируются познавательные интересы и долго сохраняется игровая мотивация. Наибольшей эффективностью обладают ролевые игры с включением действий, необходимых для развития требуемого навыка. При этом чтение становится не самоцелью, а средством достижения игровой цели.

Как заниматься чтением с ребенком перед школой

Как повысить технику чтения за лето? Упражнения для скорочтения

Ваш ребёнок научился читать по слогам. Он хорошо знает все буквы, складывает их в слоги, слоги в слова. Но читает медленно, без выражения. Очень часто не может пересказать текст, ответить на вопросы. Что делать дальше? Как помочь развить и усовершенствовать навык чтения?

Чтобы преодолеть трудности при чтении, часто рекомендуют читать больше книг. И ребёнок сидит часами за чтением, которое превращается в мучение. Ведь чтение — это сложный процесс. Ребёнку нужно узнать букву, вспомнить звукопроизношение, соединить буквы в слоги, слоги в слова. Ещё нужно удерживать внимание на тексте, понимать прочитанное, помнить текст.

Чтобы научиться легко и бегло читать, нужно время. На каждом этапе формирования навыка беглого чтения появляются и развиваются конкретные умения. Переход на последующий этап возможен только тогда, когда ребёнок овладеет всеми умениями, заложенными на предыдущем этапе. И не только овладеет, но и достигнет определённого уровня их автоматизации.

При этом важно учесть, что каждый ребёнок индивидуален. Одному достаточно занятий в рамках школьной программы. А другому нужно значительно больше времени. И когда материал для чтения усложняется, ребёнок начинает отставать от других, попадает в группу неуспевающих. Проблемы возникают не потому, что он не может понять и научиться, а потому, что просто не успевает развиваться в таком темпе.

Как понять, что ребенок плохо читает для своего возраста?

Родители, которые хотят дополнительно позаниматься чтением с ребенком летом, часто спрашивают, на какие критерии им ориентироваться. Какая скорость чтения должна быть у ребенка в каждом классе начальной школы? Что еще кроме техники чтения важно?

Предлагаю учитывать нормы техники чтения, разработанные для начальной школы ещё в советское время. Они не потеряли своей актуальности и по-прежнему используются учителями начальных классов.

| Класс | Полугодие | Темп чтения (слов/мин) | Характеристика чтения |

| 1 | 1-е | 25–30 | Чтение должно быть плавным слоговым, осознанным и правильным, с чётким проговариванием слогов и слов |

| 2-е | 30–40 | Чтение целыми словами правильно, осознанно. Слова со сложным слоговым строением прочитываются по слогам | |

| 2 | 1-е | 40–50 | Чтение правильное, осознанное, целыми словами. Соблюдается логическое ударение |

| 2-е | 50–60 | Осмысленное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз, интонаций и логических ударений | |

| 3 | 1-е | 60–70 | Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых пауз и интонаций ученик выражает понимание смысла прочитанного текста |

| 2-е | 70–80 | Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых пауз и интонаций ученик выражает понимание смысла прочитанного текста | |

| 4 | 1-е | 80–90 | Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых пауз и интонаций ученик не только выражает понимание смысла текста, но и способен выразить своё отношение к нему |

| 2-е | 100-120 | Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых пауз и интонаций ученик не только выражает понимание смысла текста, но и способен выразить своё отношение к нему |

Как заниматься с ребенком чтением?

На помощь придет книга «Читаем после азбуки», специально созданная для обучения быстрому и осознанному чтению. В ней 10 этапов, каждый состоит из разминки, специальных упражнений, помогающих преодолеть трудности с чтением, и текстов для тренировки навыка скорочтения. Хотим познакомить вас с некоторыми упражнениями из книги.

Но сначала — советы для родителей, как заниматься с ребенком эффективно.

Занимайтесь, когда ребёнок отдохнул, не голоден, хорошо себя чувствует. Важен положительный настрой. Не допускайте отрицательных эмоций, не должно быть трудно, скучно, неинтересно.

Продолжительность занятий должна быть не более 30 минут, лучше даже меньше. Малышу трудно долго удерживать внимание и интерес на одном предмете. Чаще меняйте виды деятельности, упражнения.

Обязательно похвалите ребёнка, поддержите, даже если результат занятия вас не устраивает. Обращайте внимание на все успехи ребёнка, даже если результат улучшился на 1–2 слова.

Не пытайтесь освоить скорочтение за короткое время. На закрепление навыка требуется от полутора до трёх месяцев регулярных занятий. Только когда ребёнок легко выполняет задания одного уровня, двигайтесь дальше.

Упражнения для развития скорочтения у детей

1. Дыхательное упражнение «Гонки». Делаем спокойный вдох через нос и в два раза медленнее выдох через рот. На счёт 1–2 — вдох, 1–4 — выдох; на счёт 1–4 — вдох, на счёт 1–8 — выдох; на счёт 1–8 — вдох, на 1–16 — выдох. Затем медленный вдох через нос, подышать в комфортном ритме. Внимание: вдох всегда через нос!

Чтобы делать упражнение было веселее, на выдохе дуем на бумажные шарики — чей быстрее?

2. «Песенка гномов». Тренируем артикуляцию гласных и согласных звуков. Гласные звуки поём, тянем как можно дольше на выдохе.

А У А У А У А У А У А

У А У А У А У А У А У

А О А О А О А О А О А О А

О А О А О А О А О А О

А И А И А И А И А И А

И А И А И А И А И А

А О У И Э А О У И Э А

О У И Э А О У И Э

ЗА-СА-ЗА-СА-ЗА-СА-ЗА — летит стрекоза.

ЗОЙ-ЗОЙ-ЗОЙ-ЗОЙ-ЗОЙ-ЗОЙ-ЗОЙ — я бегу за стрекозой.

ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ — мы поймали стрекозу.

ВА-ВЯ-ВЬЯ-ВА-ВЯ-ВЬЯ — покормили воробья.

ЫВ-ИВ-ЫВ-ИВ-ЫВ-ИВ — у пруда много ив.

3. Слоги за «шторкой». Читаем на одном выдохе столбики буквосочетаний (сколько хватит дыхания). Закрываем их «шторкой» (листом бумаги, календариком, открыткой и др.). «Шторку» ведём достаточно быстро сверху вниз, не останавливаемся. Задача ребёнка — увидеть и прочитать. Упражнение не только помогает увеличить скорость чтения и переключаемость внимания, а также тренирует память и речь.

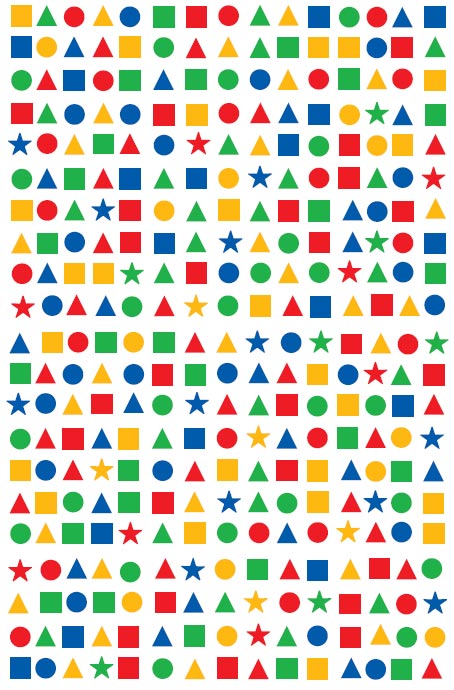

4. Зачеркушки. Зачеркиваем за 1 минуту как можно больше знаков по заданию. Упражнение тренирует внимание, скорость восприятия, память. Задание: кружки зачеркнуть вертикальной линией, квадраты — горизонтальной.

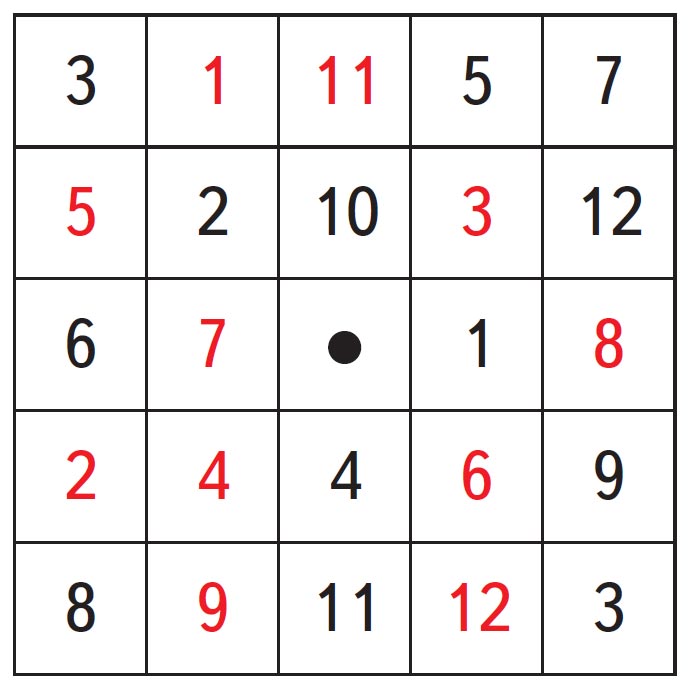

5. Таблица Шульте. Ребёнок должен смотреть на точку в центре таблицы и, не бегая глазами по ячейкам, используя боковое (периферическое) зрение, называть по порядку все числа, буквы или пары (цифра + буква). Задача состоит в том, чтобы выполнить задание за определённое время. Начинайте с 30 секунд. Постепенно уменьшайте время до 8–10 секунд.

6. Что в конце? Инструкция для ребёнка: выбери слог, который может закончить все эти слова.