зачем азербайджану нагорный карабах

Нагорный Карабах: почему воюют Армения и Азербайджан и что происходит

Anews — об истоках конфликта в Нагорном Карабахе и напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Нагорный Карабах, история конфликта

Конфликт в Нагорном Карабахе уходит своими корнями в далекое прошлое. Населенная армянами область в VII-IX веках попала под влияние мусульман в результате масштабных завоеваний Арабского халифата. Уровень данного влияния от века к веку менялся, но неприятие традиционно христианскими армянами такой ситуации оставалось неизменным.

Азербайджанцы стали той частью исламского мира, которая непосредственно контактировала и соседствовала с армянами. Это не могло не породить очень сложных отношений между двумя народами.

Карабах всегда играл в этой истории значимую роль — например, в 1720-е годы он стал одним из центров борьбы армян уже против Османской империи. Та борьба завершилась успехом для армян, но, выгнав мусульман, армянские князья не сумели договориться о правлении освобожденной территорией и начали долгую междуусобную войну.

В 1747 году их распрями смог воспользоваться азербайджанский тюрок Панах Али-хан — он установил в регионе жесткую мусульманскую власть, максимально ограничив автономию христианского населения. То государство называлось Карабахское ханство. Именно с подачи мусульманской власти Карабах перешел под власть Российской империи — об этом договорился наследник Панах Али-хана Ибрагим Халил-хан, желая получить поддержку против враждебного Ирана.

В 1806 году Ибрагим Халил-хан был убит российскими солдатами по спорному подозрению в измене. По указу императора Александра I ханом Карабаха был назначен сын убитого — Мехти Кули-хан. Новый правитель получил звание генерал-майора российской армии, но все же, не простив смерти отца, тайно перешел на сторону Ирана и в 1822 году сбежал туда.

Карабахское ханство прекратило свое существование, в 1840 году на его месте организовали Шушинский уезд, вошедший в состав Каспийской области.

Все произошедшее очень сильно переплело жизнь армян и азербайджанцев в Карабахе. Фактически регион оказался разделен на две части: Равнинный Карабах, где жили в основном азербайджанцы, и Нагорный Карабах. В Нагорном Карабахе подавляющее большинство населения составляли армяне — но при этом данная местность была неразрывно связана с бытом азербайджанских кочевых пастухов, обильно пригонявших туда стада в летний период.

Вторая половина XIX века была относительно спокойной, но с началом крушения Российской империи все старые конфликты, естественно, вышли наружу. Революция 1905 года отметилась так называемой Армяно-татарской резней — серией столкновений между армянами и азербайджанцами (которых в то время называли закавказскими татарами) по всему Закавказью, в ходе которых, по разным оценкам, погибло от 3 до 10 тысяч человек.

Ну а Гражданская война сопровождалась Армяно-азербайджанской войной 1918-1920 годов. Карабах стал одним из значимых театров боевых действий — в августе 1919 года победу в регионе одержали азербайджанцы, вынудив армян признать за ними нагорную часть до решения Парижской конференции.

Азербайджан и Нагорный Карабах, суть современного конфликта

В 1920 году Парижская конференция подтвердила права Азербайджана на Нагорный Карабах. Это ли стало ключевой причиной, или имели место какие-то другие соображения, но в 1921-м советская власть также закрепила регион за Азербайджанской ССР, с предоставлением Нагорному Карабаху областной автономии.

В период существования СССР вопрос о передаче данной территории Армении неоднократно поднимался, а с упадком советского проекта именно здесь ожидаемо вспыхнул первый межнациональный конфликт.

Все началось еще в 1987-м, когда секретарь райкома партии Асадов решил демонстративно отстранить председателя совхоза в карабахском селе Чардахлы и поставить на его место азербайджанца. Местное население, протестуя против решения, решило выразить недовольство, которое было жестко подавлено милицией.

В наступающую эпоху гласности информация быстро распространилась по региону и мгновенно обнажила вековые противоречия. С середины февраля 1988 года на улицах столицы региона — Степанакерта — стали постоянно проходить митинги с требованиями передать Нагорный Карабах Армении. Растущий резонанс вызвал ответ от азербайджанцев — митинги также стали проходить на улицах Баку и в других местах, там требовали бороться с «армянскими экстремистами».

Руководство СССР не смогло дать жесткую и адекватную реакцию на происходящее. ограничившись общим заявлением:

«Последовательно руководствуясь ленинскими принципами национальной политики, ЦК КПСС обратился к патриотическим и интернационалистским чувствам армянского и азербайджанского населения с призывом не поддаваться на провокации националистических элементов, всемерно крепить великое достояние социализма — братскую дружбу советских народов».

Происшествие породило уже настоящие погромы в городе-спутнике Баку Сумгаите. Согласно официальным данным, там погибло 26 армян, несколько сотен пострадали. Эти погромы еще удалось подавить, но с общей ситуацией руководство СССР уже явно не справлялось. В ответ на введение в Нагорном Карабахе чрезвычайного положения местное население начало организовывать вооруженные формирования.

Примерно то же самое происходило и с азербайджанской стороны. С января 1990-го по территории Азербайджана и Армении прокатилась волна вооруженных столкновений и терактов. Одним из самых известных стал подрыв автобуса на маршруте Тбилиси — Агдам, совершенный 10 августа 1990-го членами подпольной армянской организации «Вреж». В результате погибли от 15 до 20 человек, были ранены от 16 до 30.

Периодические акции советских силовых структур, связанные с борьбой против незаконных формирований и депортацией некоторых карабахских сел, сохраняли ситуацию в каких-то рамках. Но с распадом СССР в декабре 1991-го конфликт между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и поддерживающей его Арменией перерос в горячую фазу — Карабахскую войну.

В ходе боевых действий Азербайджану не удалось вернуть контроль над Нагорным Карабахом. 9 мая 1994 года полномочный представитель президента России в Нагорном Карабахе Владимир Казимиров подготовил «Соглашение о бессрочном прекращении огня», которое в этот же день в Баку подписал от Азербайджана министр обороны Мамедрафи Мамедов. 10 мая документ в Ереване подписал от Армении министр обороны Серж Саргсян, а 11-го в Степанакерте — Командующий армией Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Соглашение вступило в силу в полночь 12 мая 1994 года.

Война унесла жизни порядка 20 000 человек, ее итогом стала фактическая независимость Нагорного Карабаха под знаменем Нагорно-Карабахской республики.

Конфликт в Нагорном Карабахе сейчас

Относительно спокойная обстановка продержалась около 14 лет, 4 марта 2008 года между армянскими и азербайджанскими войсками произошло столкновение, в котором погибли по меньшей мере четверо военнослужащих.

В ответ на это 2 ноября 2008 года в Москве президентами Азербайджана, России и Армении подписана декларация по Нагорному Карабаху, в которой лидеры конфликтующих стран заявили, что намерены «способствовать оздоровлению ситуации на Южном Кавказе и обеспечению установления в регионе обстановки стабильности и безопасности путем политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов и норм международного права и принятых в этих рамках решений и документов».

Однако делу это не помогло, и с тех пор столкновения начали происходить довольно регулярно. Особенно крупные случились в 2016 году — они начались в ночь на 2 апреля и длились три с половиной дня. В этих боях погибли более 100 человек, азербайджанцам удалось взять под контроль высоту Лелетеле и, по собственным оценкам, 20 квадратных километров территории Нагорно-Карабахской республики (по оценкам НКР — 8 квадратных километров).

С тех пор установилось относительное затишье. 12 июля 2020 года крупные столкновения начались вновь — правда, напрямую Нагорный Карабах они не затронули. Зоной боевых действий стали село Мовсес в Тавушской области Армении и село Агдам в Товузском районе Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе.

Бои продолжались 19 дней, их жертвами стали, по разным оценкам, от 20 до 140 человек. Также столкновения сопровождались конфликтами азербайджанцев и армян в Москве.

27 сентября закончившаяся, казалось бы, история вышла на новый, очень резкий виток. Впервые с 1994 года азербайджанцами был обстрелян Степанакерт. Правительство Армении объявило всеобщую мобилизацию, что может свидетельствовать о начале полноценных военных действий. Важным элементом нового противостояния стало поведение Турции. Наследники Османской империи традиционно поддерживают Азербайджан, но в этот раз президент Тайип Эрдоган взял очень резкий даже для себя тон:

«Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана».

О развитии нынешней ситуации — читайте наши материалы.

Нагорный Карабах — история конфликта. Причины вечной войны между Арменией и Азербайджаном в Чёрном саду

Сложные отношения между народами Армении и Азербайджана, веками населявшими Карабах, вылились в многочисленные войны и множество межнациональных столкновений. Рассказываем историю и суть конфликта в Нагорном Карабахе.

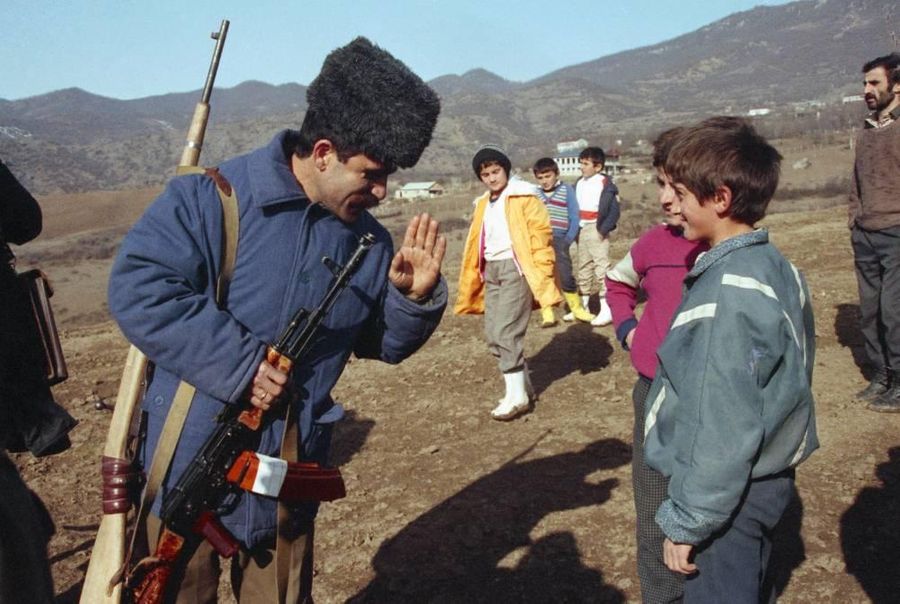

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

27 сентября в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение ситуации. Впервые за последние четыре года конфликтующие стороны возобновили боевые действия. Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Веками населявшие Чёрный сад (именно так переводится с тюркского название Карабах) народы очень быстро переходили от шаткого мира к войне, поскольку и те и другие считали край своим и только своим. За один лишь XX век Карабах пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны.

Кому принадлежит Нагорный Карабах

Вопрос об исторической принадлежности региона является предметом острых споров между армянскими и азербайджанскими историками. Первые со ссылками на античные источники доказывают, что исторически Карабах входил в состав Армянского царства, в то время как вторые утверждают, что он был частью Кавказской Албании и является прародиной азербайджанцев.

Фото © ТАСС / Яшар Халилов

Позднее Карабах попал под власть Сефевидов. После этого территория равнинного Карабаха была исламизирована, но в нагорной части региона преобладало армянское население. В середине XVIII века возникло Карабахское ханство — протекторат Персии. Жёсткое давление тюркских элит вынудило армянское население покинуть родные края. В результате к началу XIX века большую часть жителей ханства составляли уже тюркские народы.

В начале XIX века ханство перешло под протекцию России, а в 1926 году было окончательно включено в её состав. После этого в Карабах устремились миграционные потоки армян из исламских Ирана и Османской империи (и аналогичные потоки тюрок в обратном направлении), благодаря чему в конце XIX века их численность в регионе превысила 40%.

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Накопившиеся к началу XX века национальные, религиозные и классовые противоречия вылились в кровавую резню, охватившую не только Карабах, но и крупные города Закавказья одновременно с началом революции 1905 года. Успокоить конфликт удалось только после подавления революции, но спокойствие было недолгим.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе в начале XX века

В 1918 году, после Октябрьской революции, от России одна за другой начали отпадать национальные окраины. Армения и Азербайджан провозгласили независимость и сразу же начали активно выяснять отношения друг с другом. Конфликт из-за спорных территорий перерос в очередную кровавую резню и завершился победой Азербайджана, который воспользовался имевшимся козырем — поддержкой Османской империи. Та сформировала азербайджано-турецкую исламскую армию и вторглась на Кавказ, силой заняв спорные территории. Нагорный Карабах заявил о своей независимости в надежде на объединение с остальной частью Армении, однако вскоре его крупнейшие населённые пункты были заняты исламской армией, хотя в регионе сохранилось сильное повстанческое движение.

Но уже через несколько месяцев всё полностью переменилось. Германия и Османская империя капитулировали в Первой мировой, турки ушли с Кавказа, взамен туда прибыли англичане. Осознавая непрочность своего положения и не имея желания вникать в сложнейшие хитросплетения местной истории, они решили оставить всё как есть и отложили окончательное решение вопроса о территориальном размежевании до Парижской мирной конференции. Карабах де-юре остался частью Азербайджанской Демократической Республики.

Фото © ТАСС / В. Пащенко

Это решение привело к возобновлению кровавой межнациональной вражды в спорных регионах. Попытки мирного урегулирования ситуации, предпринятые членами Антанты, не принесли никаких результатов.

Спорные территории — Карабах, Нахичевань и Зангезур

К 1920 году большевики наконец разобрались с внутренними противниками — и их внимание переключилось на отпавшие окраины. При непосредственном участии местных коммунистов были советизированы и Армения, и Азербайджан, что привело к пусть и шаткому, но миру в регионе. Теперь решать сложнейший вопрос урегулирования территориальных споров в регионе предстояло большевикам.

И армянские, и азербайджанские лидеры сразу же попытались решить вопрос в свою пользу при помощи Москвы. И те и другие заваливали ЦК письмами с требованиями передать именно им спорные территории, в противном случае угрожая тем, что население республик воспримет отказ как предательство и отвернётся от новой власти.

Самые горячие споры разгорелись вокруг трёх регионов: Карабаха, Зангезура и Нахичевани. Все три имели смешанное армяно-азербайджанское население в разных пропорциях. До революции Нахичеванский уезд входил в состав Эриванской губернии, большинство которой составляли армяне. Однако непосредственно в этом уезде азербайджанцев проживало вдвое больше. В Зангезурском уезде до революции число проживавших армян и азербайджанцев было примерно равным. В Карабахе существовало разделение: в Равнинном Карабахе жили преимущественно азербайджанцы, а Нагорный почти целиком был населён армянами.

Для урегулирования спорных вопросов было создано специальное Кавбюро ЦК, которое возглавили Орджоникидзе и Киров. Кавбюро предложило компромиссный вариант: Нахичевань переходит к Армении, а Зангезур и Карабах — к Азербайджану. Но тут в спор вмешалась новая сторона.

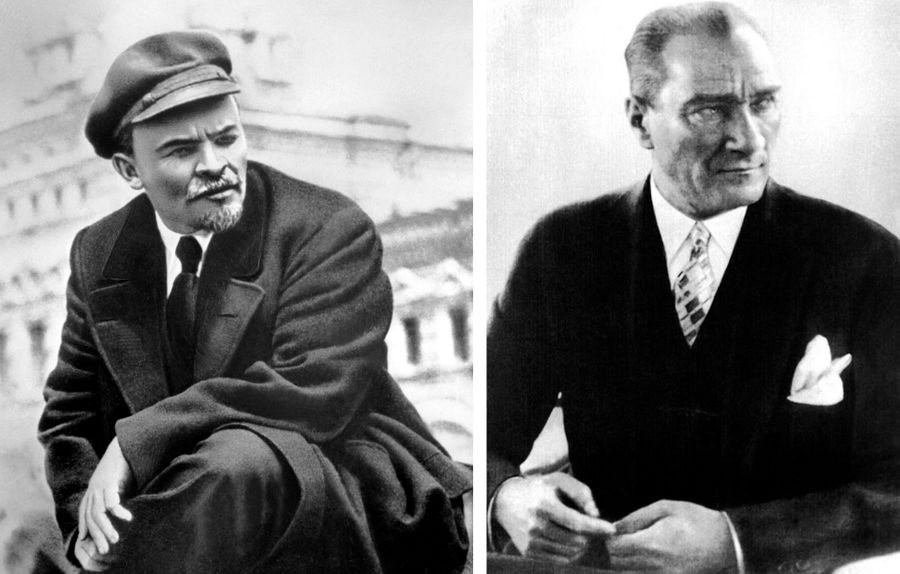

Турецкий лидер Мустафа Кемаль предложил Ленину заключить договор о дружбе. Ленин воспринял это как шанс на прорыв дипломатической блокады и охотно согласился на не самый выгодный договор. Согласно его условиям, часть бывших российских территорий переходила Турции, кроме того, Нахичевань на правах автономии присоединялась к Азербайджану. Взамен турки давали добро на существование Советского Азербайджана.

Фото © Wikipedia, © ТАСС

После вмешательства Турции вопрос с Нахичеванью был урегулирован и главным камнем преткновения стал Карабах. Из восьми членов Кавбюро трое однозначно выступали за его передачу Армении, а трое других — Азербайджану. Всё зависело от позиции непосредственных руководителей — Орджоникидзе и Кирова, которые колебались в этом вопросе.

4 июля 1921 года состоялось заседание Кавбюро, посвящённое окончательному решению карабахского вопроса. По результатам голосования большинство решило передать его Армении, в поддержку этого решения выступили оба руководителя бюро. Однако глава Азербайджана Нариманов настоял на том, чтобы окончательное решение осталось за ЦК. После голосования состоялись консультации Орджоникидзе и Кирова со Сталиным, который в то время курировал национальную политику. Неизвестно, о чём именно шёл разговор и какие аргументы выдвигались (вероятно, это были какие-то стратегические соображения, связанные с Турцией), но руководители Кавбюро неожиданно передумали за одну ночь. На следующий день состоялось новое голосование, на котором они высказались в пользу передачи Карабаха Азербайджану с условием создания в Нагорной части региона армянской автономии. Что касается третьего спорного региона, то Зангезур передали Армении в качестве компенсации за утрату остальных спорных территорий.

Решение большевиков, принятое как максимально компромиссное, на деле стало лишь прологом к новым конфликтам. Азербайджанские коммунисты хотели Карабах, но без армян и уж тем более без навязанной в качестве компромисса автономии. Армяне же не желали мириться с решением о передаче этнически однородного региона другой республике. После территориального размежевания установился хрупкий мир, скорее похожий на холодную войну. Руководство Армянской ССР каждые несколько лет пыталось пролоббировать через союзную столицу вопрос о передаче ей карабахской автономии. После окончания Второй мировой ему едва не удалось это сделать. Политбюро поручило Маленкову проконсультироваться с главой Азербайджанской ССР Багировым по этому вопросу. Багиров ответил, что уступит Нагорный Карабах, если взамен Азербайджану передадут территории Дагестана и Грузии, где компактно проживало азербайджанское меньшинство. Устраивать масштабное перекраивание карты тогда не стали.

В ответ на попытки руководства Армянской Республики вернуть контроль над автономией азербайджанские власти начали стимулировать переселение азербайджанцев в спорный регион. За время существования советской власти национальный баланс в регионе существенно изменился. Если на момент создания автономии Нагорного Карабаха армяне составляли там 90% населения, то к моменту распада СССР уже 76%.

Кроме того, руководство азербайджанской компартии тщательно подбирало кадры для руководства автономией, стараясь выдвигать на эти должности бакинских армян, лояльных непосредственно Баку, а не уроженцев Карабаха или выходцев из Армянской ССР.

Возобновление войны между Арменией и Азербайджаном

Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов, Геннадий Хамельянин

Через несколько дней после распада СССР между самопровозглашённой Республикой Арцах (Карабах), поддержку которой оказывала Армения, и Азербайджаном началась полномасштабная война. Она продлилась два года и четыре месяца и, по примерным подсчётам, унесла жизни 20–25 тысяч человек. По итогам войны Арцах/Карабах де-факто остался независимой, хоть и непризнанной даже самой Арменией республикой. Азербайджанской армии не удалось установить контроль над регионом.

Заморозка конфликта в Нагорном Карабахе

В 1994 году при посредничестве России конфликт был заморожен, но не решён. Активные боевые действия прекратились, но периодически на линии соприкосновения случаются столкновения. В 2016 году произошло самое масштабное со времён войны обострение, бои продолжались на протяжении четырёх дней.

Ситуация вокруг Карабаха превратилась в «вечный» конфликт, не имеющий устраивающего всех решения. И армяне, и азербайджанцы исторически связаны с Карабахом, но ужиться вместе, как показало время, у них не получилось. Однако решение в пользу одних непременно приведёт к недовольству других. Найти компромисс не удалось даже сто лет назад — при более благоприятных для этого условиях. А сейчас, после стольких войн и конфликтов, это представляется почти невозможным. Все переговоры по карабахскому вопросу, начинавшиеся за последние 20 с лишним лет, неизменно заходили в тупик.

Названа главная причина боев между Азербайджаном и Арменией: коридор раздора

Страны готовятся к новой войне

Мировое сообщество призвало власти Армении и Азербайджана к обоюдному прекращению огня. Накануне стало известно о вооруженных столкновениях по всей границе между двумя странами. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых с обеих сторон. В Сети публикуются фотографии пленных солдат и подбитой военной техники. Несмотря на то что стороны договорились о прекращении огня, эксперты предупреждают: новая полномасштабная военная кампания может начаться в обозримом будущем.

Фото: Александр Астафьев

В Закавказье резко обострилась военная обстановка. Впервые после окончания конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан вновь оказались на грани полномасштабного военного конфликта. Утром 16 ноября бои вспыхнули вдоль всей границы между двумя странами и продолжались на протяжении суток.

Согласно опубликованным в Сети данным, обе стороны активно применяли ствольную и тяжелую артиллерию. Официальная позиция МИД Армении гласит, что к резкому обострению привела «очередная провокация в направлении восточной границы Республики Армения». В Азербайджане же возложили всю ответственность на Армению, заявив, что Ереван не заинтересован в делимитации границы.

Минобороны Армении опубликовало видеоролик, на котором запечатлено уничтожение азербайджанской военной техники. В то же время армянские власти признали потерю нескольких позиций. Согласно официальному заявлению ведомства, в плен попали 12 армянских военнослужащих: семь контрактников и пять призывников. С азербайджанской стороны в Сети появилось большое количество фотографий десятков пленных армянских солдат, а также видеоролик, снятый на артиллерийской батарее гаубиц Д-30. Признана гибель десяти военных.

Официальные представители ряда стран и международных организаций призвали стороны к немедленному прекращению огня. В ночь с 16 на 17 ноября этот режим официально вступил в силу и на момент написания этого материала соблюдался обеими сторонами.

Однако, как уверен военный эксперт Александр Михайловский, очередное обострение может стать прологом для начала полномасштабных военных действий. В интервью «МК» специалист добавил, что произошедшее можно считать «разведкой боем» со стороны Азербайджана перед началом новой войны.

– Формальным поводом для начала перестрелки, насколько я понимаю, стало нападение жителя Карабаха на блокпост азербайджанских военных. Он гранату кинул в группу солдат. Обе стороны в целом настроены на продолжение конфликта, потому что все перемирия только отодвинули решение основных региональных вопросов, которые сами по себе никуда не делись. Военные действия могут вспыхнуть буквально в любое время, причём, как мы видим, ситуация в целом не в пользу Армении.

– А какую цель могут преследовать обе стороны конфликта в таком случае?

– Для Азербайджана и Турции, я тут их не отделяю, ключевая задача – занятие Сюникского коридора. Это небольшой регион, который отделяет Азербайджан от Турции. О том, что у Баку есть такие планы, неоднократно предупреждали в Иране, например. Собственно, это почти никем не скрывается. Турции и Азербайджану нужен сухопутный коридор между двумя странами. Поэтому так или иначе, в той или иной форме, но они будут пытаться добиться этой цели. И Турцию здесь никак нельзя оставлять за скобками. (Сейчас длина границы Азербайджана с Турцией – около 15 км, она проходит вдоль реки Аракс, причем с азербайджанской стороны это граница Нахичеванской автономной республики, которая отделена от остальной части Азербайджана армянской территорией шириной в 40 километров – Сюникской областью Армении, она же Зангезур. Азербайджан выказывал намерение проложить через Сюникскую область дорогу из Баку в Нахичевань. – «МК»).

Вчера в районе границы с Арменией кружили сразу несколько ударных беспилотников. Скорее, они демонстрировали намерения, а не готовились атаковать. Но результат налицо.

В Турции серьезный экономический кризис, обвал национальной валюты. В таких условиях небольшая победоносная война – хороший выход.

– Но пока же удалось добиться перемирия?

– Если вы помните, то конфликту в Карабахе в сентябре–ноябре 2020 года предшествовал недолгий конфликт, который продолжался несколько дней в июле. Постреляли – и вроде бы разошлись. На деле же там просто прошла разведка боем. Они посмотрели на реакцию армян, прощупали слабые места в линии обороны. А потом началась полномасштабная военная операция, которая известно чем закончилась. Вот и сейчас мне бы очень хотелось ошибиться, но похоже на то, что Азербайджан ищет слабые места в обороне противника, чтобы потом одним ударом закрыть вопрос с Сюникским коридором.