зачем белосток отдали польше

Белосток, который мы потеряли

Жизнь и судьба польского региона глазами проживающих там русских

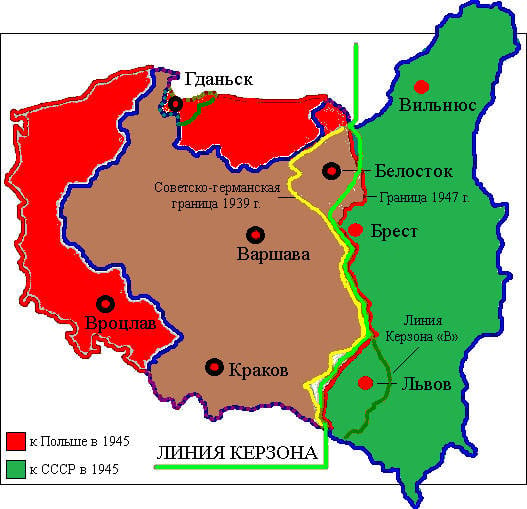

Историческая справка. Белосток и прилегающие к нему земли входили в Российскую империю, причём за пределами автономного Царства Польского. В 1918 году Антанта передала этот регион воссозданной Польше. В 1939 году, под ликование жителей (есть многочисленная красноречивая видеохроника на этот счёт), эта область воссоединилась с СССР в составе Западной Белоруссии.

Сразу после освобождения региона от немцев в 1944 году он первоначально считался освобождённой территорией СССР. Была воссоздано, в частности, управление Белостокской железной дороги. Но ещё до окончания войны в результате секретных договорённостей с союзниками, которые так и не были внятно разъяснены народу, Белостокщина, а также некоторые территории присоединённой в 1939 году Западной Украины, были вновь переданы Польше.

О сегодняшней ситуации в Белостоке рассказывает Андрей Романчук, секретарь Русского культурно-просветительского общества в Польше. Он потомок дворянского рода, его предки вовсе не являлись здесь эмигрантами. Пожилая мать Андрея, присутствующая при разговоре, хорошо помнит довоенную Польшу.

Вот что нам рассказал сам Андрей.

Город-штаб

В Белостоке до 1914 года жили русские, было много немцев, но большинство жителей города являлись евреями. В ходу было несколько языков — русский, идиш, немецкий, хотя в какой-то группе говорили и на польском. Но языком общения был, конечно, русский. Некоторые жители владели несколькими языками.

Здесь находился штаб Западных войск империи. Он был в Белостоке, так как этот город находился на территории, собственно, Российской империи, а не автономного Королевства Польского. Историческая граница между Королевством Польским и русскоговорящим Великим княжеством Литовским, позже целиком вошедшим в состав Российской империи, проходит за старинным городком Хорощ, что в пятнадцати километрах к западу от Белостока. Этот городок является самым западным населённым пунктом исторического русского региона в составе Великого княжества Литовского.

Рядом с Белостоком проходила и таможенная граница, отделявшая Королевство Польское — вначале от Великого княжества Литовского, а затем и от Российской империи. (Царские власти посчитали целесообразным сделать из автономной Польши как бы «свободную экономическую зону», а основную часть империи оградили покровительственными таможенными пошлинами — авт.) Именно поэтому в Белостоке так хорошо начала развиваться, начиная с середины XIX века, промышленность, она работала на российский рынок, защищённый таможенным барьером от конкуренции товаров Западной Европы.

Быстрое развитие Белостока началось в 60-х годах XIX века в связи с развитием промышленности, но также было стимулировано и размещением в городе в 80-х годах XIX века штаба Западных войск Российской империи. Если в 1863 году город насчитывал около 18 тысяч жителей, то к 1913 году — уже 120 тысяч. При том, что губернским городом являлось Гродно, все наиболее влиятельные люди губернии жили в Белостоке и его окрестностях. Пройдитесь по трём нашим кладбищам — православному, евангелическому (немецкому) и еврейскому, и вы там найдёте могилы, по крайней мере, 8−9 генералов Генштаба империи, 20−30 майоров и полковников Генштаба и статских советников императорского двора.

Нынешняя официальная история, которую начали писать после 1945 года, этих фактов, как бы, не замечает. И очень обидно, что в истории нашего города образовалась большая дыра между 1790 и 1919 годами. Такой ситуации не было даже до войны. Хотя большинство влиятельных людей во время Первой мировой войны бежало от немцев, но многие вернулись — для них не существовало границ. Возможно, именно вследствие этого, до 1939 года наша история выглядела иначе, было хоть какое-то уважение новой польской элиты к старой русской.

В своё время, после введения унии, православие было фактически поставлено вне закона, и только Браницкий (магнат XVIII века) вновь дозволил открыто исповедовать его в Белостоке. При нём было разрешено построить первую после введении унии маленькую православную церковь. Она стоит до сих пор, теперь это военный православный приход — церковь святой Марии Магдалины.

О национальном составе довоенной Польши

Между мировыми войнами в Польше жили, по официальным данным, около 100 тысяч русских православного вероисповедания, 80 тыс. старообрядцев, тоже, естественно, русских. Ещё 15−20 тысяч составляли православные немцы из России, эту группу в Польше называли «православные русские немецкого происхождения».

Также насчитывалось от 50 до 180 тысяч русских, имевших не гражданство Польши, но только вид на временное или постоянное жительство. В их числе была группа состоятельных и влиятельных граждан (примерно 3−5 тыс.), которым власти каждый год настойчиво предлагали оформить польское гражданство. Но они раз за разом отказывались от него, полагая, что Советская Россия есть временное явление.

Сохранились документы МИД, типа, «в Станиславском уезде известная семья, наконец-то, после 15 лет наших усилий, приняла польское гражданство». Местный чиновник, после того, как 15 лет его усилий увенчались успехом, даже получил награду.

Белорусы — это вообще отдельная история, их в довоенной Польше, только согласно официальной статистике, насчитывалось 2−3 миллиона, столько же украинцев. Евреев проживало от 6 до 8 миллионов. Они разделялись на 3−4 группы. Не забудем и то, что после революции в России через Польшу в Западную Европу проехало полтора миллиона эмигрантов.

(Согласно многочисленным свидетельствам, официальная польская статистика занижала реальный процент белорусов и украинцев. Реально их было, очевидно, значительно больше. — авт.)

О довоенной политике Польши

Проблемы у нас начались, когда после Первой мировой войны польские власти начали насильственно изменять в некоторых районах национальную и религиозную структуру общества, причём не только путём переселения поляков.

Национальная политика Польши ставила две цели. Во-первых, чтобы евреи не были большинством в городах страны, особенно в тех, которые находились ранее на территории Российской империи. Во-вторых, чтобы большинством там стали поляки.

В Белостоке с этой целью трижды расширяли границы города. Добились, что согласно статистике, процент евреев снизился в городе до 48−49%, хотя в центре их было 70%. А вот с полонизацией Белостока не получилось — вокруг города польских деревень не было.

Кстати, Львова в этом списке нет, там была совсем другая ситуация. И Гродно там тоже не упоминался.

Польша вела следующую политику. Учителей польского языка с этих территорий, которые, кроме польского, автоматически знали русский язык, посылали работать на запад, на бывшие немецкие земли. А учителей оттуда, которые, кроме польского, знали и немецкий, присылали сюда. Чтобы они с детьми могли общаться только на польском. И ввели кары для детей за неупотребление в школе польского языка.

Польша разрешала открывать школы для национальных меньшинств, но содержать их были должны сами меньшинства. Хотя надо отметить, что, при всём том, ситуация с меньшинствами тогда была лучше, чем теперь.

Фашизм в довоенной Польше

До середины тридцатых годов ситуация ещё не была особенно страшной, самое ужасное наступило после смерти Пилсудского (12 мая 1935 г.), когда начались гонения по национальным и религиозным поводам, хотя Польша не хочет сегодня признавать этого.

С 1936 года начались гонения на евреев. Хотя им не запрещали учиться в университетах, но как могли это усложняли. А если же те и попадали в университеты, то еврейская молодёжь должна была сидеть в последних рядах — им не разрешали сидеть впереди. Затем в некоторых университетах также стали отдельно рассаживать русских и белорусов, чтобы они не сидели за одной партой с поляками.

Были ликвидированы четыре сотни православных храмов. Когда священники говорят, то такое было и в СССР, то это хоть понятно — Союз воевал с религией. Но что такое произошло в католической Польше, которая кичилась своими христианскими ценностями, удивило многих.

В самый последний период довоенной Польши начались вообще ужасные вещи. Моя мама помнит, как на тротуарах и некоторых магазинах начали появляться надписи «Бей жидов!». Громили и грабили еврейские магазины. К 1939 году эти тенденции непрерывно усиливалось. Если бы не началась Вторая мировая война, то в Польше была бы своя версия польского фашизма, она, фактически, уже начиналась.

Сегодняшняя ситуация

Этнографическая ситуация тут запутанная. Так, в Гродно, расположенном восточнее, (ныне в составе Белоруссии — авт.) поляки были в большинстве.

В Сокулках родная мать ксендза Попелушки (сторонника «Солидарности», убитого польскими милиционерами в 1984 году по политическим мотивам, ныне канонизирован как святой — авт.) едва говорила на польском. Но они считают себя поляками, хотя гораздо лучше говорят на белорусском, чем многие из тех, которые называет себя белорусами. То же самое в сторону Суховоли, Августово. Дальше начинаются уже чисто польские территории.

В Белостоке, с вступлением в ЕС, экономический кризис ещё более усилился и перешёл в тотальный промышленный крах. Все исторические текстильные производства, созданные ещё в XIX веке, работавшие и при Российской империи, и при независимой Польше, расширенные при народной демократии, сегодня закрыты. Это были не естественные, а искусственно вызванные банкротства — немецким супермаркетам приглянулись старинные здания фабрик.

Местные СМИ, телевизионные каналы находятся под контролем западного капитала. Они помогают вновь и вновь переизбираться в городе нынешним властям.

Зачем Сталин отдал Польше земли Пруссии, заселенные немцами

вопрос о том, стоит ли разделять послевоенную Германию.

Франклин Рузвельт предложил создать вместо единой Германии пять автономных государств, Уинстон Черчилль выступил также за расчленение Германии, подчеркнув необходимость отделения от Германии Баварии, Бадена, Вюртемберга. Эти территории Черчилль предлагал включить вместе с Австрией и Венгрией в отдельную Дунайскую

конфедерацию. Сталин выступал против разделения Германии. Его слова о том, что

даже если Германию разделят, ничто не помешает ей впоследствии объединиться,

оказались пророческими. 12 сентября 1944 года в Лондоне был подписан протокол о

создании трех оккупационных зон – восточной, северо-западной и юго-западной. На

три оккупационные зоны после победы должен был быть разделен и Берлин.

С 4 по 11 февраля 1945 года, когда уже было понятно, что победа над

гитлеровской Германией приближается, прошла Ялтинская конференция, на которой

было принято решение выделить четвертую зону оккупации – французскую. Хотя

вклад Франции в победу над Германией нельзя сравнивать с вкладом Великобритании

и США, не говоря уже о вкладе Советского Союза, на выделении французской

оккупационной зоны настаивал Уинстон Черчилль. Он мотивировал это тем, что

Франции рано или поздно все равно придется принимать усилия по сдерживанию

возможной агрессии со стороны Германии в случае ее возрождения, поскольку

Франция имеет большую общую границу с Германией и давний опыт негативного

взаимодействия с этой страной. Сталин выступал против выделения французской

зоны оккупации и привлечения Франции к контролю за послевоенной Германией,

однако, несмотря на позицию советской стороны, Великобритании все же удалось

продавить свою линию. 1 мая 1945 года, за неделю до капитуляции Германии,

Франция также была включена в контрольный механизм.

Поныне действующая конституция нового государственного образования –

Федеративной Республики Германии – была обнародована 23 мая 1949 года. Её

проект был выработан и принят собравшимися в Бонне 65 представителями ландтагов

земель, входивших в так называемую Тризонию – объединение американской,

британской и французской оккупационных зон, созданное в 1948 году. С некоторыми

поправками проект конституции был утверждён военными губернаторами западных

держав 12 мая 1949 года.

В соответствии с конституцией в августе 1949 года в западногерманских землях

прошли выборы в бундестаг, а 20 сентября сформировано первое союзное

правительство во главе с Конрадом Аденауэром. Советская оккупационная зона была

изначально исключена из этого процесса. Только после того, как раскол Германии

стал свершившимся фактом, 7 октября 1949 года в восточной части страны было

провозглашено создание Германской Демократической Республики.

А вот территории восточной Германии вдоль границ с Польшей и 2/3 Пруссии были просто

переданы в состав Польши. 21 апреля 1945 года территория Польши благодаря

усилиям Советского Союза приросла на одну треть — за счёт отнятых у Германии

Силезии и Балтийского побережья.

Созданное 31 декабря 1944 года на базе просоветского

Польского Комитета Национального Освобождения (ПКНО) временное правительство

обратилось к СССР с предложением компенсировать Польше территориальные потери,

понесённое страной после присоединения к Советскому Союзу Западной Украины и

Западной Белоруссии.

Приращение польской территории должно было

осуществляться за счет земель, веками входивших в состав соседней Германии —

тех самых Силезии и Поморья. Советский Союз отнесся к чаяниям поляков

благосклонно.

Вопрос о послевоенных границах Польши был поднят Иосифом Сталиным на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль согласились, что оккупированные в 1918–1920 гг. польским маршалом Юзефом Пилсудским западные

районы Украины и Белоруссии должны, согласно этническому составу населяющих их

народов, отойти СССР. А вот вопрос «компенсации территориальных потерь» Польши за счёт Германии вызвал резкий протест британского премьера. Черчилль с жаром доказывал, что, отрывая от немцев огромный кусок

земли, союзники спровоцируют рост реваншистских настроений даже в разделённой

послевоенной Германии. 21 апреля СССР подписал с временным правительством Польши договор о дружбе. Воспользовавшись тем, что Красная Армия уже практически подошла к Берлину, СССР без консультаций с США и Великобритании передал под польское управление принадлежащие Германии территории в Поморье и

Силезии площадью в 100 тысяч квадратных километров. Так благодаря Советскому

Союзу территория Польши «явочным порядком» выросла на треть.

Полякам достались месторождения каменного и бурого угля, медных руд, цинка и

олова, поставившие её в один ряд с крупнейшими мировыми добытчиками этих

ископаемых.

Если к 1939 году длина польского побережья составляла 71 километр, то после

1945 года — аж 526. Избежала Польша и проблем с немецким меньшинством. С

занятых территорий были выселены в Германию порядка четырёх миллионов немцев, а

на их место пришли поляки. В итоге получилось, что половину «своей»

Германии русские банально подарили Польше. Не следовало отдавать Польше ни

сантиметра Пруссии.

Сегодня в Польше можно нередко ышать слоган «Польша от моря до моря», якобы свидетельствующий о

А в 1939 году эти земли вернул себе соседняя российская

империя (тогда она называлась СССР), то и Россия воспринимается как агрессор.

Поэтому день освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии 17 сентября

отмечается в Польше как день нападения СССР. А то, что благодаря Советскому

Союзу поляки получили треть нынешней территории, — это что-то само собой

разумеющееся. Благодарить за это не надо.

PS : натолкнулся на такую точку зрения: « Отрицать того, что Советский Народ внёс самую большую и

В 1918 году страны Антанты передали воссозданной Польше Белосток и прилегающие к нему земли. Ранее они входили в Российскую империю, причём за пределами автономного Царства Польского. В 1939 году, под ликование жителей (есть многочисленная красноречивая видеохроника на этот счёт), территория воссоединилась с СССР в составе Западной Белоруссии.

Сразу после освобождения региона от немцев в 1944 г. он первоначально считался освобождённой территорией СССР. Но ещё до окончания войны, в результате секретных договорённостей с союзниками, которые до сих пор так и не были внятно разъяснены народу, Белостокщина, а также некоторые территории присоединённой в 1939 году Западной Украины, были вычленены из состава Западной Белоруссии и Западной Украины и вновь переданы Польше.

О ситуации в Белостоке и Польше в целом в период между мировыми войнами рассказывает Андрей Романчук, секретарь русского культурно-просветительского общества Польши.

В Белостоке до 1914 года жили русские, было много немцев, но большинство жителей города являлись евреями. В ходу было несколько языков – русский, идиш, немецкий, хотя в какой-то группе говорили и на польском. Но языком общения был, конечно, русский. Некоторые жители владели несколькими языками.

Между мировыми войнами в Польше жило, по официальным данным, около 100 тысяч русских православного вероисповедания, 80 тысяч старообрядцев, тоже, естественно, русских. Ещё 15-20 тысяч составляли православные немцы из России, эту группу в Польше называли «православные русские немецкого происхождения».

Также проживало от 50 до 180 тысяч русских, имевших не гражданство Польши, но только вид на временное или постоянное жительство. В их числе была группа состоятельных и влиятельных граждан из то ли трёх, то ли пяти тысяч человек, которым власти каждый год настойчиво предлагали оформить польское гражданство. Но они раз за разом отказывались от него, полагая, что Советская Россия есть временное явление. Сохранились документы МИДа, типа, «в Станиславском уезде известная семья, наконец-то, после 15 лет наших усилий, приняла польское гражданство». И местный чиновник, после того, как 15 лет его усилий увенчались успехом, даже получил награду.

Белорусы — это вообще отдельная история, их в довоенной Польше, только согласно официальной статистике, насчитывалось 2-3 миллиона, столько же украинцев. Евреев насчитывалось от 6 до 8 миллионов. Последние представляли собой не единый народ, но разделялись на 3-4 группы. Не забудем и то, что после революции в России через Польшу в Западную Европу проехало полтора миллиона эмигрантов.

(Согласно многочисленным свидетельствам, официальная польская статистика занижала процент белорусов и украинцев. Реально их было, очевидно, значительно больше. —А. С.)

Проблемы у нас начались, когда после Первой мировой войны польские власти начали насильственно изменять в некоторых районах национальную и религиозную структуру общества, причём не только путём переселения поляков.

Национальная политика Польши ставила две цели. Во-первых, чтобы евреи не были большинством в городах страны, особенно тех, что ранее находились на территории Российской империи. Во-вторых, чтобы большинством там стали поляки.

В Белостоке с этой целью трижды расширяли границы города. Добились того, что, согласно статистике, процент евреев снизился в городе до 48-49%, хотя в центре их было 70%. А вот с полонизацией Белостока не получилось — вокруг города польских деревень не было.

Представители МИДа и «Польского министерства национальностей и вероисповеданий» — было такое — ездили по территориям, которые ранее входили в состав России. В архиве сохранились их документы:

Хотя политика полонизации длится уже двадцать лет, во многих государственных учреждениях многие чиновники не только общаются между собой по-русски, но и с посетителями говорят только на русском языке.

Польша вела следующую политику. Учителей польского языка с этих территорий, которые, кроме польского, автоматически знали русский язык, посылали работать на запад, на бывшие немецкие земли. А учителей оттуда, которые, кроме польского, знали и немецкий, присылали сюда. Чтобы они с детьми могли общаться только на польском. И ввели кары для детей за неупотребление в школе польского языка.

Польша разрешала открывать школы для национальных меньшинств, но содержать их должны были сами меньшинства. Надо отметить, что при всём том, ситуация с соблюдением прав нацменьшинств тогда была лучше, чем теперь.

До середины тридцатых годов ситуация ещё не была особенно страшной, самое ужасное наступило после смерти Пилсудского (12 мая 1935 г.), когда начались гонения по национальным и религиозным признакам, хотя Польша не хочет сегодня признавать этого.

Было ликвидировано четыре сотни православных храмов. Когда священники говорят, что такое было в СССР, это хоть понятно — он воевал с религией — но что такое было в католической Польше, которая кичилась своими христианскими ценностями, это удивило многих.

В самый последний период довоенной Польши начались вообще ужасные вещи. Моя мама помнит, как на тротуарах и некоторых магазинах начали появляться надписи «Бей жи. в!». Громили и грабили еврейские магазины. К 1939 году эти тенденции непрерывно усиливались. Если бы не Вторая Мировая война, то в Польше была бы своя версия польского фашизма, она, фактически, уже начиналась.

Как Сталин Польшу землями одарил

«Мнение руководящих польских кругов»

Осенью 1942 года вести переговоры о будущей советско-польской границе было, мягко говоря, преждевременно. Но появление доклада польского правительства в изгнании говорило о том, что вопрос по-прежнему остается очень острым и готовиться к его решению нужно заранее и всерьез. И использовать для получения преимуществ любую оплошность поляков.

Первую они совершили, передав документ для ознакомления находившемуся в Лондоне президенту оккупированной Чехословакии Э. Бенешу. Польские руководители почему-то не приняли во внимание тот факт, что с Чехословакией у Польши был застарелый территориальный спор о Тещинской области, которую после Мюнхенского соглашения 1938 года оккупировали польские войска. А у президента Бенеша были особые отношения с СССР, посредниками в которых выступали сотрудники НКВД. 28 декабря 1942 года в докладе И. В. Сталину о польском документе нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия так описывал встречу президента Чехословакии с резидентом советской разведки в Лондоне И. А. Чичаевым:

«БЕНЕШ вызвал советника полпредства СССР в Лондоне т. ЧИЧАЕВА к себе и передал для ознакомления доклад польского министра и председателя польской комиссии послевоенной реконструкции доктора Мариана СЕЙДА, подчеркнув при этом, что это официальный документ, в котором отражено мнение руководящих польских кругов в Лондоне на будущее устройство Европы и роль Польши, и предупредил о необходимости соблюдения строгой конспирации».

В докладе Берии излагались основные положения польского документа. К примеру, вина за поражение Польши в 1939 году возлагалась на страны—победительницы в Первой мировой войне:

«Польша как государство Восточно-Центральной Европы находилась в трудном и опасном положении со всех сторон за исключением южной границы. По Версальскому договору она не получила таких стратегических границ, которые обеспечили бы ей соответствующую оборону против Германии.

Западные государства проявили малую заинтересованность в отношении инвестиций в бедных странах центральной и юго-восточной Европы, в особенности Польши, наоборот, они вложили огромные капиталы в германскую промышленность и таким образом способствовали восстановлению немецкой военной машины».

Интерес Сталина вызвала та часть изложения польского доклада, где говорилось о том, как следует поступить с Германией:

«Разоружение Германии. Указывается на необходимость морального разоружения Германии путем длительной оккупации войсками союзников всей территории Германии для психологического воздействия на умы немецкого населения. Территория Германии должна быть оккупирована: на западе — западными союзными государствами, на востоке — Польшей, районы, граничащие с Чехословакией,— Чехословакией («А СССР?» — написал на полях документа Сталин). Как на западе главной границей оккупированных территорий должен быть Рейн, так и на востоке естественной границей должны быть реки Одер и Нейссе (так в документе).

Материальное разоружение должно выразиться в роспуске всех наземных, морских, воздушных сил, в уничтожении или передаче всех военных материалов державам победительницам.

Помимо оккупационных армий для поддержания внутреннего порядка в Германии должна быть создана небольшая немецкая полиция, легко вооруженная и без центрального управления. Все фабрики и заводы, непосредственно производящие военные материалы, должны быть уничтожены или переданы союзным государствам, для более эффективного разоружения Германии необходимо уничтожить или передать державам победительницам следующие отрасли промышленности:

1) Производство электростали и легких металлов — полностью.

2) Производство обычной стали — частично.

3) Производство машин, особенно автоматических станков,— частично.

4) Химическое производство — частично.

Для поглощения рабочей силы необходимо предоставить Германии возможность развития легкой промышленности — текстильной, кожевенной и пищевой».

Польше как первой стране, подвергшейся нападению и разорению, должны быть предоставлены особые привилегии.

Особые требования выдвигались в части репараций:

«Германия должна восстановить все разрушения, которые она причинила другим государствам. Польше как первой стране, подвергшейся нападению и разорению, должны быть предоставлены особые привилегии в этом отношении. Оплата репарации должна быть произведена за счет национальных капиталов и национальных доходов Германии. Польша должна получить большинство промышленных предприятий. Германия должна передать ей большую часть оборудования железных дорог, морских и воздушных коммуникаций. Территории, подвергшиеся опустошению, должны получить от Германии различного вида строительные материалы — лес, цемент и т. д. Германия должна возвратить все предметы искусства и культурные ценности, которые были увезены ею, или возместить уничтоженные равноценными предметами из ее собственных коллекций».

«Сохранить свои прежние границы на востоке»

Ничуть не меньшими были и польские требования, относящиеся к будущим границам страны:

«Для создания противодействия германскому стремлению на восток Померания, Познань и Силезия вместе с восточной Пруссией должны войти в состав послевоенной Польши. Включение восточной Пруссии и Данцига в состав Польши укоротило бы границы Польши с Германией с 1263 до 785 миль. Оставление в руках Германии Верхней Силезии, представляющей собой укрепленный клин между Польшей и Чехословакией, означало бы создание затруднения для Польши и Чехословакии в их стремлении иметь компактную территорию, что является элементарным условием для федерации или конфедерации и их безопасности. Вопрос о населении рекомендуется разрешить путем переселения немцев в Германию».

Отдельный раздел польского документа, как говорилось в его изложении, был посвящен советско-польской границе:

«Польша должна сохранить свои прежние границы на востоке. Только длительное дружественное сотрудничество между Польшей и СССР может обеспечить их безопасность против Германии. Но до этого обе страны должны признать принцип, что они являются великими нациями, имеющими свои собственные сферы влияния. Отношение между ними должно быть основано на полном равенстве. Всякие идеи “патронажа” или “лидерства” нужно отбросить. Ни одна из них не должна вступать в соглашение или комбинации, направленные против других.

Рижский договор от 25 марта 1921 года должен быть признан как основа для разрешения старых русско-польских территориальных споров. Заключая этот договор, Польша решила в целях достижения нормализации своих отношений с восточным соседом отказаться почти от половины (120 тысяч квадратных миль) территории, принадлежавшей до разделов 1742, 1793 и 1795 годов. Таким образом, Польша пошла на огромную жертву.

Далее приводятся различные доказательства в отношении необходимости возвращения Польше территории и городов, “оккупированных СССР в сентябре 1939 года”. Эти территории принадлежали Польше в течение многих веков. Россия никогда не владела ими или владела короткий период, когда Польша находилась под иностранным владычеством.

Европейская федерация в континентальном масштабе неизбежно привела бы к господству Германии на континенте

В докладе польского правительства содержались и положения о будущем европейском устройстве, которые, бесспорно, можно было назвать пророческими:

«Европейская федерация в континентальном масштабе неизбежно привела бы к господству Германии на континенте и к новым попыткам достичь мирового господства».

Но предвидеть то, что Сталин обратит их стремление расшириться на запад себе на пользу, они не смогли.

«Принять линию Керзона»

В 1943 году на Тегеранской конференции президент Соединенных Штатов Ф. Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль приняли предложения Сталина о послевоенных польских границах. Несколько недель спустя британский премьер сообщил о принятом решении польскому правительству в изгнании. И об итогах своих переговоров он 28 января 1944 года писал Сталину:

«В прошлый четверг, в сопровождении Министра Иностранных Дел и будучи уполномоченным на то Военным Кабинетом, я встретился с представителями Польского Правительства в Лондоне. Я им сообщил, что обеспечение русских границ от угрозы со стороны Германии является вопросом, имеющим важное значение для Правительства Его Величества, и что мы, конечно, поддержим Советский Союз во всех мерах, которые мы сочтем необходимыми для этих целей».

Черчилль говорил об огромных материальных и людских потерях СССР и заверял, что советское руководство хочет видеть Польшу сильной, свободной и независимой. А затем перешел к делу.

«Я сказал,— писал он Сталину,— что на основании того, что произошло в Тегеране, я считаю, что Советское Правительство было бы готово согласиться на то, чтобы восточные границы Польши соответствовали линии Керзона, при условии обсуждения этнографических соображений, и я советовал им принять линию Керзона в качестве основы для обсуждения. Я им говорил о компенсациях, которые Польша получила бы на Севере и Западе. На Севере это была бы Восточная Пруссия. Но тут я не упомянул вопроса о Кенигсберге. На Западе они были бы в безопасности и получили бы содействие для оккупации Германии до линии Одера».

Черчилль объяснил представителям польского правительства, что у них, собственно, нет другого выбора:

«Наконец, я сказал, что, если политика русских будет развернута в указанном мною смысле, я убедительно буду просить Польское Правительство договориться на этой основе, и Правительство Его Величества будет рекомендовать, чтобы такое решение вопроса было утверждено Мирной Конференцией или конференциями, которые будут решать вопрос об устройстве Европы после уничтожения гитлеризма, и не поддержит никаких территориальных претензий Польши сверх этого. Если польские министры будут убеждены в том, что можно достигнуть соглашения на этой основе, то их долгом будет в соответствующее время не только согласиться с ним, но и мужественно рекомендовать его своему народу, даже если они рисковали быть отвергнутыми крайними элементами».

Британский премьер уверял Сталина, что поляки согласятся:

«Польские министры были очень далеки от того, чтобы отклонить, таким образом, развернутые перспективы, но они просили о предоставлении им времени для рассмотрения вопроса совместно с остальными своими коллегами».

Казалось бы, вопрос можно было считать решенным. Но вскоре информация о секретных решениях по польскому вопросу попала в прессу, и разразился скандал. Сталин обвинял в организации утечки Черчилля. Но британский премьер утверждал, что информация попала к журналистам из советского посольства в Лондоне. Как бы то ни было, у Черчилля появился повод изменить свою позицию. 21 марта 1944 года он писал Сталину:

«Скоро мне необходимо будет сделать заявление в палате общин по польскому вопросу. Это повлечет с моей стороны заявление, что усилия достигнуть договоренности между советским и польским правительствами не удались; что мы продолжаем признавать польское правительство, с которым мы были в постоянных отношениях с момента вторжения в Польшу в 1939 году; что мы теперь считаем, что все вопросы о территориальных изменениях должны быть отложены до перемирия или мирной конференции держав-победительниц и что до тех пор мы не можем признавать никаких передач территорий, произведенных силой.

…позвольте мне выразить искреннюю надежду, что неудача, происшедшая между нами по поводу Польши, не будет иметь никакого влияния на наше сотрудничество в иных сферах, где поддержание наших общих действий является вопросом наивысшей важности».

«Отдать 40% территории Польши»

Но если союзники отступали от договоренностей по польским границам в момент, когда они остро нуждались в «общих действиях» с Красной армией, то после окончания войны вопрос о границах мог быть решен отнюдь не в интересах СССР. Поэтому 26 июля 1944 года правительство СССР признало законной властью на освобожденной от германских войск территории Польши Польский комитет национального освобождения. Фактически создав альтернативное лондонскому польское правительство.

Глава польского правительства в изгнании С. Миколайчик в ответ предложил провести в Москве совещание по польским вопросам, состоявшееся 13 октября 1944 года. В записях польской делегации во главе с Миколайчиком говорилось о происходившем на заседании. Подробно описывались участвовавшие в переговорах Черчилль и Сталин, ход переговоров и попытки достичь компромисса в вопросе формирования нового правительства Польши.

Однако очень скоро обсуждение застопорилось на вопросе о границах. Сталин был непреклонен:

«Если вы хотите иметь отношения с Советским правительством, то вы не можете этого достигнуть иначе, как признав линию Керзона в качестве основы».

Черчилль, который пытался на совещании играть роль независимого посредника, с одной стороны, поддерживал требования СССР:

«Я должен от имени Британского правительства заявить, что жертвы Советского Союза, понесенные в этой войне с Германией, и то, что он сделал для освобождения Польши, дает ему право, по нашему мнению, установить западную границу по линии Керзона. Я повторял это многократно моим польским друзьям».

Но польская сторона, как свидетельствовала запись совещания, отказывалась даже от такого варианта:

«МИКОЛАЙЧИК: …Перехожу к линии Керзона. По этому вопросу я не согласен ни с премьером Черчиллем, ни с маршалом Сталиным. Я не могу принять решения по этому вопросу, ибо такое решение зависит от польского народа. Вы были бы весьма плохого мнения обо мне, если бы я согласился отдать 40% территории Польши и 5 миллионов поляков».

Черчилль предложил новый компромисс:

«Г-н Миколайчик смог бы, возможно, сделать заявление по вопросу о границах, приемлемых для Советского правительства, но я опасаюсь, что он был бы на следующий день дезавуирован поддерживающим его польским общественным мнением. Он мог бы затем констатировать, что Польское правительство примет решение о границах в практических целях, с тем, чтобы апеллировать потом по этому вопросу во время Мирной конференции. Я не знаю, будет ли это приемлемо для обеих сторон».

Но Миколайчик продолжал говорить, что не пойдет на новый раздел Польши. Не помогали ни обещания Сталина отдать Польше важный немецкий порт Штеттин, ни уверения Черчилля, что границу по линии Керзона одобрил президент Рузвельт.

Сталин в свою очередь заявил, что согласится только на окончательное установление границы. Причем не точно по линии Керзона, а на линию, уточненную на ее основе, в ходе переговоров.

Но и по возможным уточнениям согласия не наблюдалось. К примеру, момент, когда на совещании зашел разговор о том, что Львов мог бы остаться польским, в записи встречи выглядел так:

«СТАЛИН: Мы не торгуем украинской землей».

«Туда тотчас же вселились поляки»

Договориться не удалось. Но если партнер по переговорам не сдается, его попросту заменяют. С просоветским польским правительством, в чей состав в качестве вице-премьера некоторое время входил С. Миколайчик, удалось договориться куда быстрее. Особенно после решения Потсдамской (Берлинской) конференции 1945 года, признавшей новые реалии в Польше и подтвердившей решение Тегеранской конференции.

С новым польским руководством были решены и другие территориальные вопросы. 14 ноября 1945 года генерального секретаря Польской рабочей партии, вице-премьера правительства Польши и министра по делам возвращенных территорий В. Гомулку и члена Политбюро ПРП Х. Минца принимал Сталин. Гости спрашивали, как поступать в том или ином случае, советский вождь давал обязательные к исполнению советы. Среди прочих был и вопрос о спорной с Чехословакией Тешинской области:

«Вопрос. Следует ли углублять вопрос о Тешине и может ли СССР оказать Польше поддержку в переговорах о Тешине с чехословаками?

Ответ. Не советую углублять этот вопрос, так как после получения Польшей силезских коксующихся углей, у Польши не осталось аргумента в пользу передачи Тешина полякам, ввиду чего СССР лишен возможности оказать поддержку полякам в этом деле. Было бы лучше поскорее ликвидировать этот конфликтный вопрос с Чехословакией, ограничиться переселением тешинских поляков в Польшу и восстановить хорошие отношения с Чехословакией. В вопросе о переселении тешинских поляков в Польшу СССР может оказать поддержку полякам в переговорах с Чехословакией».

Но оставался нерешенным еще один очень важный аспект проблемы. Западная граница Польши — с советской зоной оккупации Германии — не была международно признанной. И время от времени польскому и советскому руководству напоминали об этом. 6 сентября 1946 года государственный секретарь Соединенных Штатов Д. Ф. Бирнс, выступая в Штутгарте, сказал, что главы США, Великобритании и СССР согласились на Потсдамской конференции передать Польше Силезию и другие восточные районы Германии, но без указания определенной территории, и что эта территория может быть определена только во время мирной конференции.

«Прежде всего следует напомнить, что же именно решила Берлинская конференция. Как известно, главы трех правительств на этой конференции согласились, что бывшие германские территории к востоку от Свинемюнде, Одера и Западной Нейсе должны находиться под управлением Польского государства и что окончательное определение западной границы Польши должно быть отложено до Мирной Конференции…

Ссылка на то, что Берлинская Конференция считала необходимым окончательное определение западной границы Польши отложить до Мирной Конференции, конечно, правильна. Формальная сторона именно такова. По существу же дела, три правительства высказали свое мнение о будущей западной границе, отдав под управление Польского правительства Силезию и указанные выше территории и, кроме того, приняв план о выселении немцев с этих территорий.

Кому может в голову прийти мысль о том, что это выселение немцев предпринято только в качестве временного эксперимента? Те, кто принимал решение о выселении немцев с этих территорий, чтобы туда тотчас же вселились поляки из восточных районов Польши, не могут предложить через некоторое время проведение обратных мероприятий. Сама мысль о такого рода экспериментах с миллионами немцев, с одной стороны, и с миллионами поляков, с другой стороны, является невероятной, не говоря уже о ее жестокости, как в отношении поляков, так и в отношении самих немцев.

Все это говорит о том, что решение Берлинской Конференции, подписанное Трумэном, Эттли и Сталиным, уже определило западные границы Польши и только ждет своего оформления на будущей Международной Конференции по мирному договору с Германией».

Ждать международного признания западной польской границы пришлось довольно долго. В 1950 году ее признала ГДР, но, судя по сохранившимся архивным документам, в 1958 году польское руководство, потеряв надежду, зондировало возможность отдать немецкому социалистическому государству Силезию в обмен на отошедшие к СССР территории.

В 1970 году западную границу Польши признала ФРГ, а Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который и был аналогом той самой долгожданной Мирной конференции, был подписан только в 1991 году.

Евгений Жирнов, с уточнениями и исправлениями