зачем буддийские монахи бреют голову

Почему буддийские монахи бреют голову, а йогины, никогда их не стригут?

В волосах хранится тонкая энергия человека. Это очень легко почувствовать – любой человек после стрижки чувствует себя обновленным – не только внешне, но и внутренне. Такой обряд, как пострижение существует во многих религиях и духовных школах, посредством этого ритуала человек получает посвящение в некое учение. Считается, что пройдя пострижение, человек полностью обновляется – как бы рождается заново.

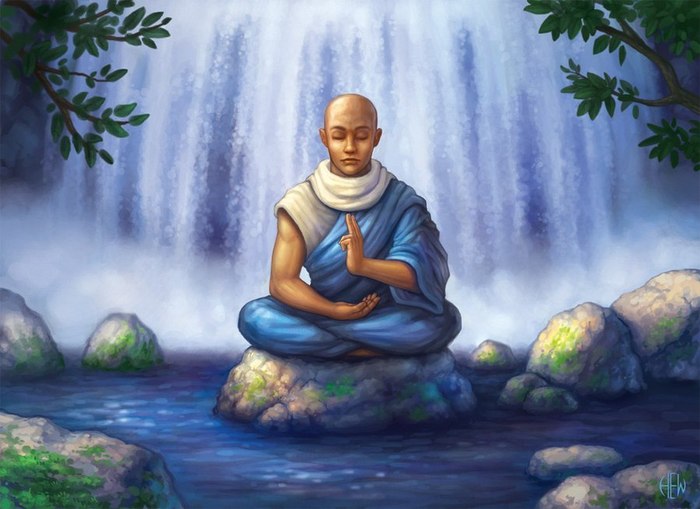

Буддийские монахи и индийские брахмачари регулярно бреют голову. Для чего это делается? Прежде всего для того, чтобы «заглушить» проявления личности (эго/ахамкары), а также чтобы регулярно обновлять тонкую энергию человека. Таким образом постепенно отсекаются любые желания и привязанности – следовательно, практикующему будет легче очистить свое сознание и прогрессировать в своей садхане (духовной практике). Монахам бреют голову в том числе и потому что так легче поддерживать чистоту тела. Бритье головы в армиях также способствует послушанию и сплоченности (в данном случае сплоченность достигается посредством отсутствия индивидуальности).

С другой стороны, почему тогда садху и йогины, наоборот, никогда не стригут свои волосы?

В начале своего пути йогины и садху проходят через обряд посвящения, который включает в себя бритье головы. Здесь они рождаются заново и с этого момента их внимание направлено только вовнутрь. После посвящения они отрекаются от всего мирского и больше не контактируют с внешним миром. Они полностью сосредотачиваются на садхане, а также интенсивно практикуют тапасью (аскезу). Считается, что духовная сила (шакти) от тапасьи хранится в волосах, поэтому каждый йогин очень дорожит своими волосами.

В Библии, в Ветхом завете имеется миф о Самсоне, могущественном воине. Он говорил: «Бритва не касалась головы моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя». Так и получилось – он потерял свою огромную силу и могущество, когда остригли его длинные волосы, пока он спал.

У нас на Руси также существовало поверье, что сила ведьм и колдунов заключена в их волосах. И по сей день их изображают именно с длинными волосами.

Таким образом, йогины и садху не стригут свои волосы потому что они помогают лучше хранить результаты интенсивных духовных практик и аскез, лучше эти результаты ощущать и чувствовать. Этим людям уже не нужно очищать свое сознание от воздействия внешнего мира, потому что они с ним не контактируют.

Брахмачари (монахи-ученики) сперва должны очистить свое тонкое тело от различных неблагоприятных самскар (подсознательных впечатлений), и регулярное бритье головы очень хорошо помогает в этом процессе. Буддисты же таким образом постоянно «глушат» свою ахамкару (эго) и также очищаются от всяческих самскар.

Почему буддийские монахи бреют голову, а йогины, никогда их не стригут?

В волосах хранится тонкая энергия человека. Это очень легко почувствовать – любой человек после стрижки чувствует себя обновленным – не только внешне, но и внутренне. Такой обряд, как пострижение существует во многих религиях и духовных школах, посредством этого ритуала человек получает посвящение в некое учение. Считается, что пройдя пострижение, человек полностью обновляется – как бы рождается заново.

Буддийские монахи и индийские брахмачари регулярно бреют голову. Для чего это делается? Прежде всего для того, чтобы «заглушить» проявления личности (эго/ахамкары), а также чтобы регулярно обновлять тонкую энергию человека. Таким образом постепенно отсекаются любые желания и привязанности – следовательно, практикующему будет легче очистить свое сознание и прогрессировать в своей садхане (духовной практике). Монахам бреют голову в том числе и потому что так легче поддерживать чистоту тела. Бритье головы в армиях также способствует послушанию и сплоченности (в данном случае сплоченность достигается посредством отсутствия индивидуальности).

С другой стороны, почему тогда садху и йогины, наоборот, никогда не стригут свои волосы?

В начале своего пути йогины и садху проходят через обряд посвящения, который включает в себя бритье головы. Здесь они рождаются заново и с этого момента их внимание направлено только вовнутрь. После посвящения они отрекаются от всего мирского и больше не контактируют с внешним миром. Они полностью сосредотачиваются на садхане, а также интенсивно практикуют тапасью (аскезу). Считается, что духовная сила (шакти) от тапасьи хранится в волосах, поэтому каждый йогин очень дорожит своими волосами.

В Библии, в Ветхом завете имеется миф о Самсоне, могущественном воине. Он говорил: «Бритва не касалась головы моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя». Так и получилось – он потерял свою огромную силу и могущество, когда остригли его длинные волосы, пока он спал.

У нас на Руси также существовало поверье, что сила ведьм и колдунов заключена в их волосах. И по сей день их изображают именно с длинными волосами.

Таким образом, йогины и садху не стригут свои волосы потому что они помогают лучше хранить результаты интенсивных духовных практик и аскез, лучше эти результаты ощущать и чувствовать. Этим людям уже не нужно очищать свое сознание от воздействия внешнего мира, потому что они с ним не контактируют.

Брахмачари (монахи-ученики) сперва должны очистить свое тонкое тело от различных неблагоприятных самскар (подсознательных впечатлений), и регулярное бритье головы очень хорошо помогает в этом процессе. Буддисты же таким образом постоянно «глушат» свою ахамкару (эго) и также очищаются от всяческих самскар.

Зачем монахи брили головы? (1 фото)

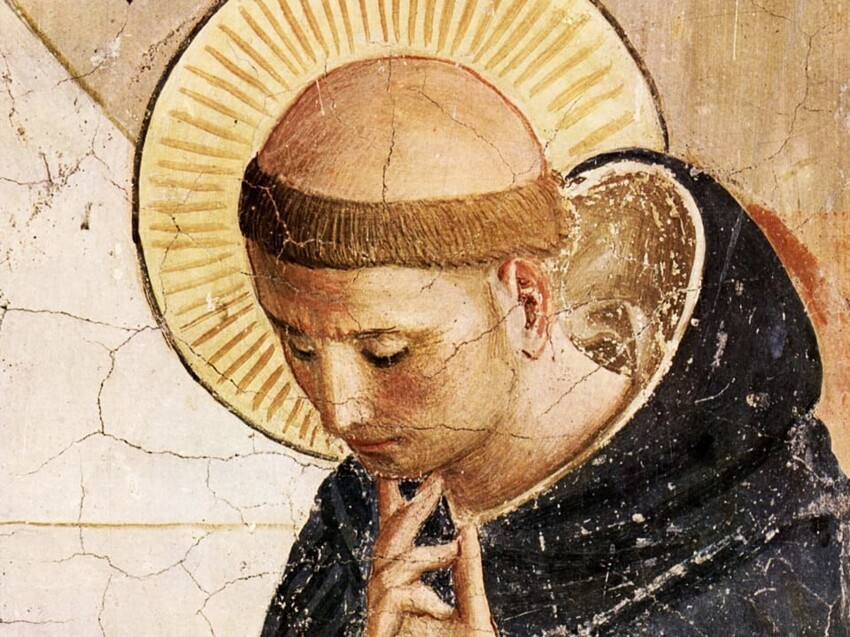

Наверняка многие замечали на картинах средневековых художников круглые проплешины на макушках католических монахов и священников. Эту выбритую часть головы называют тонзурой. Что же она символизировала?

Откуда это пошло?

На самом деле стрижка волос практиковалось в религиях, которые имеют гораздо древнее происхождение, чем христианство. К таким религиям относится, например, буддизм. Буддийские монахи до сих пор бреют голову наголо. Одной из основных причин для возникновения подобной традиции некоторые считают соблюдение элементарной гигиены.

Однако не только к чистоте тела стремятся буддисты. Они просто освобождают себя от необходимости следить за своей прической. Кроме того, полное избавление от волос на голове и лице означает для представителей этого учения абсолютное обезличивание и отречение от старого, мирского.

Тонзура и гуменцо

Бритье головы в форме круга на макушке стало христианской традицией около VI века. Христиане переняли ее у отшельников и кающихся людей. Оголенную часть на голове католики назвали тонзурой, что можно перевести с латинского как «стрижка». Согласно решению 4-ого Толедского собора, состоявшегося в 633 году, тонзуру обязаны были носить все представители «католического клира».

Интересно, что тонзура была распространена и на Руси. Только у нас она называлась гуменцо. Лингвист Макс Фасмер утверждал, что слово «гуменцо» является уменьшительной формой существительного «гумно» (расчищенный участок земли). Этот обычай пришел в нашу страну из Византии. Длинные волосы и бороды появились у православных священников только в XV веке, когда Константинополь пал, и служители церкви взяли на себя чиновничьи функции. Чиновникам же предписывалось носить именно длинные волосы.

Символизм

Выбритая округлая площадка на голове монахов и священников, конечно, являлась отличительной особенностью представителей духовенства. По такому признаку любой мирянин сразу определял, что перед ним стоит служитель церкви.

Несомненно, тонзура (как, впрочем, и гуменцо) имела в первую очередь символическое значение. Выбритая в форме круга макушка означала терновый венец, который, как известно, римские воины надели на голову Иисуса Христа. Так, в сохранившихся документах Собора, созванного патриархом Иоакимом в 1675 году, говорится: «… на главах же имети прострижено зовемое гуменцо немало, власы же оставляти по круглости главы, еже являет терновый венец, его же носи Христос».

Долгая традиция

Постепенно гуменцо исчезло с голов православных священников. Однако произошло это совсем не быстро. На сайте «Православная Москва» опубликованы воспоминания святителя Филарета Московского. Живя в XIX веке, он ещё встречал старых представителей церкви с гуменцо.

Что касается тонзуры, то ее ношение стало необязательным для католических монахов лишь в 1973 году. Такое решение принял известный и другими своими реформами папа римский Павел VI.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Практически любые физические перемены в религии что-нибудь да значат. В разных конфессиях некоторые традиции меняются и остаются в прошлом, а некоторые существуют до сих пор.

Особое внимание уделялось наличию тонзуры — выбритой макушки у монахов. Представители разных религий считают, что волосы — это хранилище тонкой энергии. Во многих духовных школах и вероисповеданий есть обряд пострижения, с помощью которого человека «обновляют», посвящают в таинство.

В буддизме жизнь монахов подчинена правилам, которые меняются в зависимости от определенной школы. И почти все буддийские монахи после принятия монашеского обета бреют головы. Мужчины-мусульмане, которые совершают паломничество в Мекку и ее окрестности, также должны обрить голову. Замужние женщины из общин сквирских и сатмарских хасидов также бреют головы и носят парики. А вот тонзуру (выбритую часть макушки) носят именно монахи-католики.

Обривание головы делается для того, чтобы «заглушить» свое эго, обновить энергию. Это нужно для того, чтобы свести на минимум привязанности и какие-либо желания. Монах очищает свое сознание от лишних мыслей и становится все более совершенным в духовной практике. Так же у бритья головы есть и гигиенические соображения (как и у обрезания). Брить макушку начали примерно в 6 веке. Традицию переняли у тех, кто вел образ жизни отшельника.

Современные правила не принуждают монахов носить тонзуру, однако и не запрещают. Толедским собором в 633 году было вынесено решение, что тонзура обязательно должна быть у представителей католического духовенства. А на Руси она, кстати, была тоже распространена, только называлась чуть иначе — «гуменцо». Лингвисты считают, что оно произошло от слова «гумно», которое обозначает расчищенный участок земли.

Гуменцо, тонзура, имели определенное значение — она символизировала терновый венец, надетый римскими воинами на голову Христа. Тонзура, кстати, существовала до 1973 года и папа римский Павел VI сделал ее необязательной.

Современные правила не принуждают монахов носить тонзуру, однако и не запрещают. Толедским собором в 633 году было вынесено решение, что тонзура обязательно должна быть у представителей католического духовенства. А на Руси она, кстати, была тоже распространена, только называлась чуть иначе — «гуменцо». Лингвисты считают, что оно произошло от слова «гумно», которое обозначает расчищенный участок земли.

Гуменцо, тонзура, имели определенное значение — она символизировала терновый венец, надетый римскими воинами на голову Христа. Тонзура, кстати, существовала до 1973 года и папа римский Павел VI сделал ее необязательной.

Про Буддийских монахов.

Начну с простых вещей.

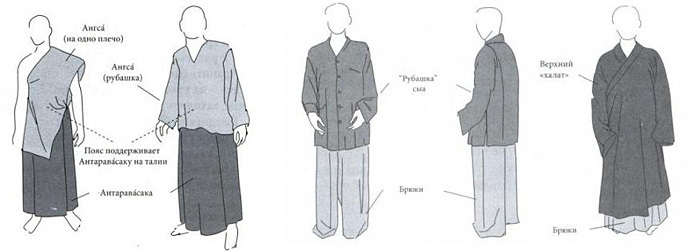

1. Почему монахи носят такую странную одежду?

2. Зачем они бреются налысо?

Причёска на голове является одним из главных элементов человеческого желания украсить тело и спроецировать свой индивидуальный образ во внешний мир. Монахи бреют головы в качестве выражения их намерения отказаться от личного тщеславия. Это служит напоминанием себе и другим о том, что теперь они оставили мир. Вид буддийского монаха в коричневых одеяниях и с бритой головой незабываем. Люди, увидев монаха, могут проявить любопытство или быть заинтригованными, почувствовать духовный подъем, получить напоминание о необходимости быть бдительными и пробудиться. Таким образом буддийские монахи распространяют Дхамму в очень мягкой форме, просто будучи увиденными. Монахи бреют голову или один раз в месяц (в день, предшествующий полнолунию) или два раза (в этом случае добавляется день, предшествующий новолунию). В Таиланде монахи также сбривают брови.

Теперь от вещей простых в к сути Буддизма.

1. Буддисты лентяи, которые не хотят ничего делать ведь мы такие правильные и красивые.

2. Хорошо, если ты все так красиво рассказываешь, в чем смысл быть буддистом?

«Нужно больше манны!» Давай ещё, подписался.

любые монахи носят странную одежду.

Напиши о разнице Дао и Дзен

Значит они сбривают всю растительность на видимом теле. Тогда почему Сунь Укун не побрился весь, когда пошел в услужение к Танскому монаху в его путешествии за буддийскими сутрами и представлялся в страшном образе, видом напоминая бога грома.

Я, конечно, все понимаю, но это вот на каком языке было написано?

Похоже на школьное изложение с элементами сочинения: в начале подробно, а концовка смята, так как забыл чего там было дальше ))) И много бросающихся в глаза ошибок.

Не в обиду автору. Пиши еще. Тема-то интересная.

Всё имеет свои границы

«Терпение имеет предел» Будда

— Дядя монах, ну поделись кармой, пожалуйста! В следующей жизни точно монахом стану!

Железная выдержка

Знакомая китаянка рассказала почему никогда не делает подаяний монахам

Случай произошел со мной в Гонконге. Я со знакомой китаянкой по имени Кики прогуливался по ночному городу. Были мы в клубном районе, где даже по будням с наступлением темноты кипит жизнь. Со всех заведений играет музыка, девушки зазывают вас посетить именно их ресторан, а всеобъемлющая атмосфера веселья буквально затягивает.

После очередного бара мы оказались на улице, и брели по направлению к гостинице.

Кому интересно может посмотреть как выглядит гостиница в гонконге за 50$ c бассейном на крыше

На пути нам встретился буддистский монах, который явно намекал на пожертвование, немного потряхивая то ли шапкой, то ли мешочком. Настроение и атмосфера располагали к тому, что почему бы и не «дать просящему», тем более в тот вечер я обмывал начало отпуска. Однако, моя подруга категорически меня прервала, буквально оттянув за руку от портмоне. «Служитель» явно был в смятении, и спокойным шагом удалился.

Я был поражен поведению спутницы и попытался выяснить почему она так себя повела. Дело в том, что я не раз наблюдал в Таиланде как люди делали подаяния монахам, которые просто прогуливались вдоль улицы. В Буддизме такое поведение широко поощряется, и считается, что добрый поступок, тем более в отношении церковного служителя, воздастся в тройне. Большинство китайцев также исповедуют аналогичную религию, поэтому я решил, что и в Гонконге это будет уместно.

На мои вопросы Кики лишь показала пальцем в сторону. Я наблюдал картину, как этот же «монах» получив какие-то деньги от других иностранцев тут же пошел в заведение, в котором продавался явно не лимонад. Напиток он употреблял с большим наслаждением. Попутно стрельнув у прохожего сигарету. Конечно же я был очень удивлен такому повороту. А китаянка лишь сказала: «Я сразу поняла кто он такой. Настоящие монахи не просят милостыню. Именно из-за обилия самозванцев я никогда не даю им денег, и другим не советую».

Разумеется я бы не обеднел от 20 гонконгских долларов, которые хотел дать человеку. Однако остался неприятный осадок от такого обмана.

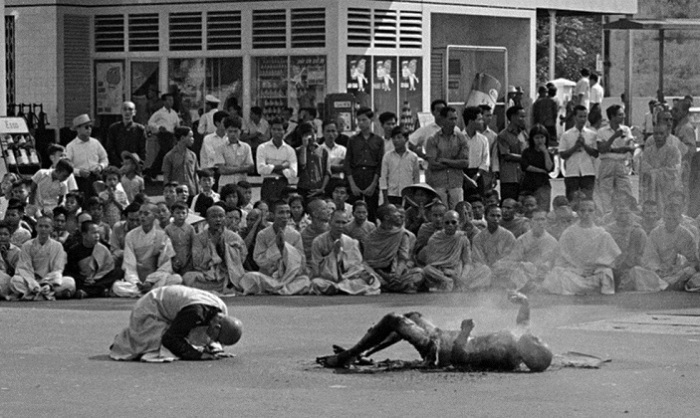

Горящий монах

Его звали Тхить Куанг Дык. Вместе с ним были сотни буддистов. Они окружили Дыка кольцом, не давая подойти полиции. Сначала скандировали на вьетнамском и английском: «Буддийский монах стал мучеником». Потом плакали и молились. На улице, полной народу, наступила страшная тишина.

Тхить Куанг Дык ни разу не шелохнулся и не вскрикнул. Он держал позу до тех пор, пока сгоревшее тело не завалилось на спину. Пламени уже не было, поднимался только тяжелый черный дым, когда приехала пожарная машина. Монахи встали у нее на пути. Один из спасателей все же прорвался через кольцо. И сразу упал на колени перед догорающим трупом. Тело Дыка накрыли желтым покрывалом и унесли в пагоду. Туда же отправилась и вооруженная полиция. Ей наперерез двинулись толпы студентов. Монахи забаррикадировались. Тех, кто не успел закрыться, арестовывали.

Причиной, побудившей монаха пойти на отчаянный шаг, стала политика, которую проводило правительство Южного Вьетнама в конце 1950-начале 1960-х годов. В то время более 70 процентов населения страны (по некоторым данным 90%) исповедовали буддизм. Тогдашний президент проводил политику притеснения буддистов и продвижения католицизма в стране. Католики получали льготы, устраивались на лучшие места на предприятиях. Пик противостояния наступил в 1963 году, когда правительство запретило проведение буддийского праздника Весака. Во время столкновения погибло девять человек.

10 июня 1963 года в филиалы американских газет, работавших в Южном Вьетнаме, поступило сообщение, что на следующий день на одной из площадей Сайгона произойдет нечто важное. Многие журналисты проигнорировали это известие, но некоторые все же явились в назначенное время и место. На площади стали собираться монахи и обычные люди. На плакатах, которые они держали в руках, можно было рассмотреть призывы о равенстве католицизма и буддизма. Затем появился автомобиль, за рулем которого сидел монах Куанг Дык.

Машина остановилась в самом центре площади. Вместе с Куанг Дыком из нее вышли еще двое. Один положил на землю подушку, на которую в позе лотоса уселся монах, а второй достал канистру с бензином и стал поливать Куанг Дыка. Монах призвал президента страны проявить сострадание к народу и осуществить религиозное равенство. После этого он чиркнул спичкой и поджег себя. Полицейские попытались прорваться к горящему человеку, но другие монахи не дали им этого сделать, образовав плотное кольцо.

Журналист газеты The New York Times Дэвид Халберстем, который присутствовал тогда на площади, рассказывал о происходящем так: «Это было зрелище, увидеть которое во второй раз не захочет никто. Человек был весь в пламени, его тело сморщивалось, превращалось в пепел. Со стороны казалось, что все происходит как в замедленной съемке, но на самом деле человек сгорал очень быстро. Смрадный запах горящей плоти, стоны и рыдания стоящих рядом вьетнамцев… Я не мог задавать вопросы, не мог записывать, не мог плакать, не мог думать. Я был в шоковом состоянии. Казалось, что единственным человеком на той площади с самообладанием был тот горевший монах, ни разу не пошевелившийся и не издавший ни звука».

После сожжения останки монаха унесли. Его тело кремировали, но сердце не сгорело. После этого прах и сердце Куанг Дыка признали святыней.

8 дней в буддийском монастыре в Таиланде

Когда нибудь думали каково быть монахом? Да еще и буддийским? Я вот тоже не думал, но путешествия завели меня на север Таиланда в лесной монастырь.

По рекомендации знакомых, мне захотелось посетить буддийский монастырь Wat Tam Wua. В этом месте для всех желающих проходит практика под названием Випассана. Её цель — научиться успокаивать свой ум и контролировать мысли.

Теперь немного о распорядке дня:

Подъем в 5 часов утра и до 6:30 медитация в своей комнате (жил я в общей комнате). Мало кто выполняет эту практику и все встают к 6 утра, а в 6:30 выполняется ритуал кормления монахов рисом. Все сидят с тарелками риса на полу по периметру Зала Дхармы. Монахи проходят со своими мисками и каждый человек должен положить им ложку риса. Монахов не так много, обычно это человек 7-10 и процесс преподнесения риса недолгий.

В 7 часов завтрак. Кормят очень вкусно. Много риса, фруктов, овощей, чай/кофе. Можно брать добавку и уползать из столовой на четвереньках.

По поводу новых знакомств. Это явилось причиной сильнейших перемен во мне. Практики помогали успокоить ум, эмоции и принять новую информацию, что принесли новые люди. Пожалуй, эти люди и были основной причиной моего приезда, хоть я и не подозревал об их существовании!

Поначалу, я носил бэйджик «Silent and Happy», который говорит о том, что я взял обет молчания и не настроен на разговоры. Однако, скоро я понял, что молчание мешает мне быть открытым миру и снял табличку.

Находиться в монастыре можно сколько хочешь, но не больше 15 дней. Я встречал тех, кто оставался более чем на 10 дней, но не знаю их дальнейшую судьбу.

masterok

masterok