зачем детей ставят в угол

Почему русские ставят в угол провинившихся детей

Сегодня существует множество мнений о том стоит ли наказывать детей за шалости, и если да, то к каким методам прибегать. Родители теряются в изобилии выбора: отобрать гаджет, выключить Интернет или вовсе лишить карманных денег. В этом плане нашим предкам было гораздо проще — самым действенным и гуманным способом считалось поставить ребёнка в угол. Откуда же пошла эта воспитательная традиция?

По законам фэн-шуя

Интересную трактовку этого наказания можно найти в системе древнекитайских практик. Как известно, в основу науки фэн-шуй заложены правила по созданию гармоничного пространства вокруг себя с целью достижения здоровой, счастливой и долгой жизни. Корифеи этого учения убеждены в том, что знание расстановки и расположения мебели и предметов обихода оказывает огромное влияние на эмоциональное состояние человека.

Об особом вреде углов предупреждает автор книги “Основы фэн-шуй” и практический мастер китайской традиции Лиллиан Ту. Писательница уверяет читателей, что угол — это место, которое может энергетически ослабить человека, вызвать боли в теле, спровоцировать чувство страха и другие мешающие эмоции. Именно поэтому в угол не следует ставить кровать, ведь наутро человек будет чувствовать себя вялым и разбитым.

На Руси же старшее поколение использовало это древнекитайское табу себе во благо. Получается, что разбаловавшегося ребёнка ставили в угол, чтобы он поутих, потерял прежний задор. Угол вбирал в себя всю энергию, и ребёнок оставался без сил и желания продолжать резвиться.

Инструктаж от “хозяина дома”

Древние славяне верили, что в каждом доме есть свой дух-хранитель, который оберегает жилище и его обитателей от невзгод. В обязанности домового входило следить за порядком в избе и благополучием каждого из домочадцев. Если в доме преобладала положительная энергетика, его “хозяин” чувствовал себя спокойно и платил жильцам добром. В противном же случае он подпитывался негативом, начинал злиться, отчего в доме пропадали вещи и билась посуда.

Домовой предпочитал селиться там, где ему нравится и никто не сможет его потревожить. Поэтому, как отмечал М.И. Касторский в своей книге “Начертание славянской мифологии”, излюбленным местом домашнего духа были самые дальние углы. Здесь стоит добавить, что домового могли увидеть только домашние питомцы и дети, которые нередко принимали его за игрушку.

Когда ребёнок шалил, родители отправляли его в угол, ведь считалось, что там “хозяин дома” обязательно проведёт с ним воспитательную беседу и убережёт от дальнейших мелких неприятностей.

Прощение свыше

Для наших предков дом был не просто жильем, а образом целого мира. Пол и потолок являлись олицетворением земли и небес. Стены ассоциировались со сторонами горизонта, а погреб с подземным миром. Поэтому неудивительно, что у древних славян было своё сакральное место в избе, которое они величали “красный угол”. Он располагался в самом видном месте дома, по диагонали от входной двери, так, чтобы любой вошедший прежде всего крестился перед образами, и только потом кланялся хозяину.

В красном углу размещался домашний иконостас с молитвенными книгами и другими предметами, освящёнными в церкви. Это место было самым почитаемым в доме, как упоминает знаменитый отечественный историк И.Е. Забелин в своём труде “Домашний быт русских царей”: “Все более или менее важные события и случаи жизни сопровождались благословеньем и призыванием Божьего милосердия и святых заступников, коих иконописные лики благоговейно и вносились в хранилище домашнего моления.”

Помимо того, что красный угол становился своеобразным алтарем во время проведения традиционных праздников и обрядов, он служил местом прощения для непослушных детей. В этот угол родители ставили своё озорное чадо и молились за него, чтобы Господь простил его детские проступки и вразумил на хорошее поведение.

Так что, выбирая наказание для провинившихся детей, следует помнить о старом привычном методе, которому есть множество религиозных, мифических и даже научных объяснений.

Откуда пошла традиция ставить детей в угол?

Или вот еще интересная версия- в далекие времена люди верили, что в каждом доме живет домовой. Главная роль его заключалась в охране дома и заботе о его домочадцах. Все жильцы дома считались подопечными домового, в его обязанности входило следить за благополучием каждого члена семьи в пределах вверенного ему места.

И так как домовой не любит яркое солнышко, то и место для житья он себе выбирал в углу. Самом дальнем, чтоб его там поменьше беспокоили.

И когда ребенок шалил, его ставили в этот угол. Считалось, что настоящий «хозяин» дома проводит там с ним воспитательную беседу.

Именно в этот Красный Угол родители ставили своих детей чтобы они молились Богу за свои проступки и в надежде, что Господь сможет вразумить непослушного ребенка.

Что это за ересь я сейчас прочитал?

Детей ставят в угол качестве наказания изоляцией. Стоя в углу ребенок ничего не видит, с ним перестают разговаривать. Ребенок быстро понимает, что если он не будет себя хорошо вести, то его изолируют от семьи, от самых значимых взрослых. Ребенок инстинктивно чувствует угрозу и опасность такого отторжения, поэтому наказание очень действенное.

«Волны энергии, отражаясь от этих двух плоскостей, от стен угла, гасят друг друга и затихают.»

Так отраженные волны могут и в фазе складываться, и тогда «энергия будет прибывать»))

Да просто в центре комнаты он мешаться всем будет и развлекать себя глазением в окно, например. А в углу развлечений нет и ребенок не мешается под ногами.

Ложка грудного молока и памперс размером 4 сантиметра. Как выхаживают малышей весом менее одного килограмма?

14 лет назад семья Илоны Кузнецовой ждала рождения второго ребенка. Первые роды были сложными. Мальчик хоть и появился на свет всего на пару недель раньше срока, но врачи не были уверены, что мама выживет. Тем не менее все обошлось, сын родился здоровым, так что Илона надеялась, что во второй раз тоже все будет хорошо. Но не сложилось.

Маленький праздник в семье Кузнецовых случился, когда Алиса поправилась до целого килограмма. Это означало, что девочка точно выживет. Из больницы малышку забрали спустя 3,5 месяца, к тому моменту ее вес достиг 1,8 кг.

К трем годам Алиса «догнала» своих сверстников и вместе со всеми пошла в детский сад. Раннее появление на свет никак не отразилось на девочке, тяжелых последствий удалось избежать. А врачей, которые на протяжении нескольких месяцев боролись за ее жизнь, и вовсе поразили таланты подопечной: во время одного из визитов в больницу Алиса наизусть прочитала медикам огромный кусок из сказки о Царе Салтане. Сегодня девочке 14 лет. Она учится в школе, закончила музыкалку, любит читать и даже пишет собственную книгу.

13 лет назад Саниям Коваль и ее супруг готовились к рождению сына. Беременность протекала хорошо, не было никаких поводов для волнения и тем более предпосылок к преждевременным родам. На 26 неделе беременности будущая мама легла в больницу на плановое обследование, там ее сын Артем и поспешил появиться на свет.

Сегодня, 17 ноября, у Алисы и Артема «профессиональный праздник». В этот день во всем мире отмечается Международный день недоношенных детей. Еще несколько лет назад этих крошек официально называли «живорожденный плод». Рубежом активного выхаживания считался срок 28 недель. Теперь же родившихся раньше срока детей называют глубоко недоношенными. Если ребенок появился на свет в срок от 22 недель и имеет вес более 500 граммов – он считается полноправным членом общества и сразу же получает свидетельство о рождении. И не надо ждать страшные 7 дней. По данным Росстата в России ежегодно недоношенными рождается чуть менее 5% детей. В это число входят младенцы, рожденные ранее 37 полных недель беременности.

Благодаря своему сыну-торопыжке мама Саниям нашла свое призвание в жизни. Она открыла детский центр раннего развития и учредила фонд «Подари солнечный свет», который специализируется на помощи детям, рожденным на раннем сроке.

Предприятие субботним днём

Тем временем сигарета приказала долго жить, я встал, отряхнул себя, довольно выпрямился, улыбнулся и пошел своей дорогой дальше.

Ответ на пост «Заменили отцов»

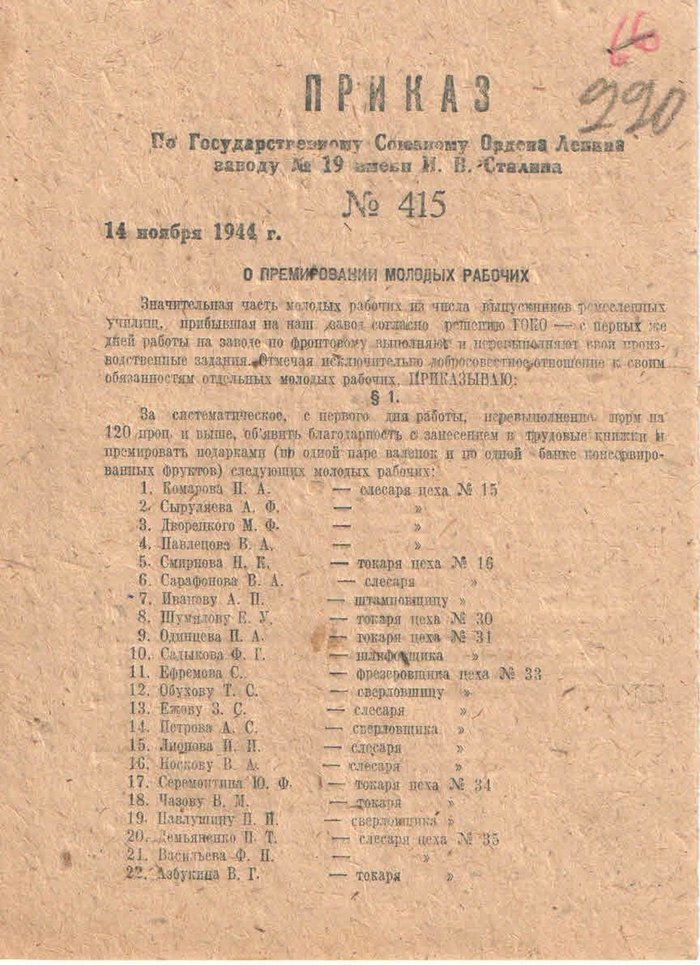

День варенья: для подростков, работавших во время войны на Пермском заводе

Маленьким передовикам авиазавода вручили награду: по одной паре валенок и одной банке консервированных фруктов.

Для пацанов, забывших когда и хлеб-то ели досыта, такое не назовешь пределом мечтаний. Потому что о таком и не мечтали.

В день, когда была сделана фотография, сладкую премию получили 52 подростка. А еще генерал-майор Солдатов вручил каждому по паре валенок.

20 октября 1944 года Саша Аксенов выполнил 560 процентов нормы.

Токарь Лида Христофорова уже на пятый день самостоятельной работы выточила 320 деталей, почти вдвое больше плана. Когда уже в мирное время обоих спрашивали, как им это удавалось, они сами недоуменно пожимали плечами.

Документальная лента посвящена жизни и трудовому подвигу подростков, которые во время Великой Отечественной войны работали на моторостроительном заводе № 19.

Стояние в углу: полезно ли такое наказание для ребенка?

Поставить ребенка в угол иногда полезно, – считают многие родители и даже советуют некоторые авторитетные психологи. Воспеванию пользы и безопасности наказания в углу посвящены целые «воспитательные трактаты» в соцсетях. Вроде бы, что плохого: психику не травмируем, телу не вредим. Так ставить или не ставить?

Русский угол – красный

Отправить своё чадо в угол для русского человека так же естественно, как обнять березку. Наказание в углу – одна из старинных воспитательных традиций родного Отечества, причем одна из самых щадящих.

Если углубиться в историю наказаний детей на Руси, можно понять, что Средневековье в нашей державе продлилось значительно дольше рисуемых историками и филологами рамок.

Наказания детей в России долгое время были довольно жестокими, причем в основном практиковались прямые, то есть физические методы воздействия. Система наказаний была сложной и разветвленной, и примерно до середины ХVIII – начала ХIХ века детские наказания мало различались по сословному признаку. Потом дворянское воспитание детей и отроков резко обособилось и стало более гуманным.

В крестьянской среде во все века строгость по отношению к детям была нормой – привычной и одобряемой. Типичные ошибки родителей в воспитании своего чада определяла русская пословица – «С черта вырос, а кнутом не стёган».

Отметим, что крестьянская среда много столетий подряд была не такой дремучей и темной, как представляется некоторым сегодня – а была она глубоко религиозной, ведь именно из нее вышло столько святых подвижников, монашествующих и иного духовенства.

Крестьянские труды на земле и будни теснейше были вплетены в церковный календарь, а жизнь человека за городом была немыслима без церковной жизни, без церковного благочестия. Жизнь семьи проходила на виду у соседей и близких, дети росли тоже на виду, и их нравственный облик имел огромное значение для родителей.

Русские крестьяне – далеко не простецы, помимо практической сметливости и хватки, они разумели Писание, хорошо знали книги Ветхого Завета, так что слова царя Соломона «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» были им известны в числе других высказываний о научении чад.

Никто специально не учил ребенка церковной жизни и молитве – он был включен в круговорот церковного года, как и вся его семья. Ставили ли в угол крестьянских детишек? Ставили, причем не в любой угол (пространство в избе использовалось эргономично, лишнего места не было).

Единственным просторным и свободным от загромождения углом зачастую был угол красный – то есть тот, где стояли иконы, горела лампадка и молились члены семьи. И это было лучшее место в доме, чистое, красивое, светлое и всегда прибранное – вопрос благочестия для русского человека.

Постоять в красном углу для деревенского охальника бывало небесполезным занятием – стоя перед иконами с мирным лампадным огоньком, он, может быть, и не молился горячо, но, во всяком случае, приходил в чувство, успокаивался, «стяжал дух мирен» и задумывался о своих поступках.

Отметим, что наказание в крестьянской среде не было редким, уверенно входило в обиход и, возможно, поэтому не считалось чем-то обидным. Научения от родителей сносили спокойно и, если верить литературе, иногда даже с благодарностью (для современного уха это звучит странно, почти фантастически).

Наказание в углу считалось щадящим, и жестокости в русских крестьянских семьях, очевидно, хватало. И всё же, говоря о крестьянском быте и воспитании, многие сгущают краски – сильные выражения вроде «темная Русь, зверства, побои, домостроевщина» не вполне отражают реальность.

Так, говоря о чадах, «Домострой» призывает «любить их и беречь, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а когда и побить. Наказывай детей в юности – упокоят тебя в старости твоей», – и смысловой акцент в этом высказывании, взятом нами из контекста – нет сомнений, именно «любить и беречь».

Колпак с большими ушами

Литература, изобразительное, искусство и науки, ставшие доступными в русский «золотой» век, не помешали лучшим умам отечества спокойно относиться к детским наказаниям.

Известно, что «солнце русской поэзии» А.С. Пушкин самолично порол своих детей, причем от мала до велика. Его сестра Павлищева в переписке упоминает: «Александр порет своего мальчишку, которому всего два года; Машу он тоже бьет, впрочем, он нежный отец».

К розгам обращались и другие его известные современники, исчерпавшие иные средства воздействия на молодые умы.

Некая м‑м М.К. Цебрикова в своих мемуарах упоминает и такой момент: наказания розгами страшились не из-за боли – им приходилось тренировать волю и достоинство (терпеть и не выдавать страдания, подавлять слезы и крики).

Дети бравировали друг перед другом своим героическим поведением при наказании и старались показаться друг другу смелыми и бесстрастными. «Гораздо хуже боли от порки были нравоучения и выговоры, тянувшие душу», – пишет она.

О телесных наказаниях детей спокойно, как о чем-то разумеющемся, говорят в воспоминаниях и в художественных произведениях и М. Лермонтов (правда, замечая, что «…понятья были низки в старый век»), и М. Салтыков-Щедрин, и И. Тургенев, и Н. Лесков.

Так, в рассказе “Житие одной бабы” классик отмечает: «У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом».

В другом произведении Лесков рассуждает: «Не злая была женщина Настина барыня, даже жалостливая и простосердечная, а тукманку дать девке или своему родному дитяти ей было нипочем. Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту, и в дворянском. Один у другого словно перенимает».

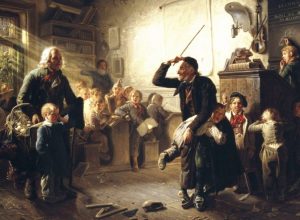

Писатель и путешественник, современник Достоевского Д.В. Григорович, сын помещика и француженки, воспитанный в русско-французских дворянских традициях, вспоминал: «Меня немедленно ставили в угол и для большего назидания надевали на голову бумажный колпак с большими ушами».

Отбить желание к учёбе

В дворянских и аристократических семьях, наказывая детей или отроков, ни о каких психологических детских травмах не задумывались. Напротив, наказания считались скорее духовным упражнением, способным закалить дух провинившегося дитяти ко всякого рода житейским невзгодам и испытаниям.

Интересно, что право наказания имели не только мама и папа и близкие родственники, но также и прислуга, в число которой (с немного более высоким статусом) входили гувернантки и домашние учителя.

Художественная литература того времени, а также дневниковые записи и мемуары позволяют заключить, что в дворянских семьях имели место самые разнообразные воздействия на чад и нерадивых недорослей, то есть подростков.

Так, маленьких проказников и их старших братьев и сестер могли лишить не только сладостей, но и полноценного приема пищи, во время общего обеда по стойке смирно поставить у стола, а также показательно и прилюдно высечь или больно побить по пальцам учебными пособиями (указками, линейками и тетрадками).

Угол также входил в список возможных наказаний, причем отправить в угол чадо могли не на четверть или полчаса, как сделали бы мы сегодня, а… на несколько часов. Согласитесь, принципиальная разница в подходах.

Самых нерадивых ставили на колени на горох, а угол мог быть не углом в прямом смысле слова и даже не пустой нежилой комнатой, а темным наглухо закрытым чуланом, откуда невозможно дозваться взрослых.

Словом, история Салтычихи на фоне описаний детских наказаний в старой России не кажется экстраординарной. Тот самый Русский мир, который сегодня часто идеализируется, похоже, был многополярен, а по отношению к детям довольно жесток.

Возможно, это тогда, в 18 и 19 столетиях, закрепилось в речи расхожее выражение «отбить желание к учебе» – в русскую старину оно имело прямой, а не переносный смысл: в домашнем классе висел хлыст и замачивались розги, а материал, который плохо усваивался, буквально вбивали в нерадивого ученика, так что учебно-воспитательный процесс в старой России протекал болезненно.

Предвестники «Чучела»

В советские годы физические наказания детей были осуждены общественно и объявлены старорежимным буржуазным пережитком. Появились стихи и рассказы, фельетоны и карикатуры, плакаты и картины, порицающие родительскую строгость и жестокость.

Советские психологи, педагоги, практики и теоретики воспитания написали на эту тему немало работ, категорично и убежденно высказывая мнение о вреде шлепков, ремней, тумаков и прочих наказаний.

Новый подход отчасти хорошо показал себя на практике – учиться дети стали гораздо лучше. И в этом нельзя не признать шаг вперед отечественной педагогики.

Правда, лукаво умалчивалось другое обстоятельство: поддерживать дисциплину у советских детей всё-таки приходилось (сколько детей стало сиротами, отправилось в детдома и закрытые учебные заведения – а сколько среди них было неблагополучных и агрессивных). Сдерживать агрессию и водворять порядок приходилось – а удавалось это только с помощью моральных наказаний, гораздо более травмирующих и болезненных для ребенка, чем пара шлепков.

Мелкие провинности, более сложные проблемы и шероховатости в отношениях и поведении детей теперь обсуждались прилюдно, открыто – на октябрятских и пионерских собраниях, в классе, в летнем лагере. Ребенка «выводили на чистую воду», стыдили, унижали, осуждали в прямой и бескомпромиссной форме – и это было не менее жестоко, чем публичная порка в дореволюционной гимназии. Товарищеский суд не имел жалости и снисхождения.

Скорее всего, этот ход просчитывался советскими идеологами, но вряд ли они до конца понимали последствия своей политики. Показав детям, что жесткие, конкурентные, безжалостные отношения в детской среде – норма, педагоги и вожатые не понимали, что открывают ящик Пандоры.

Именно тогда, а отнюдь не в перестройку, участились случаи детской жестокости, начала расти преступность в среде подростков. Запреты были сняты. Предательство родителей или друзей, «стукачество», стремление проявить «силу и самобытность советского характера» стали социально одобряемыми.

Проблема долго замалчивалась – неслучайно снятый в 1984 году фильм «Чучело» вызывает такой шквал негативных эмоций. Добропорядочные советские граждане не верят любимому режиссеру Ролану Быкову, который, по общему мнению, бесчестит советских детей, показывая детские отношения во всей их взрослой неприглядной жестокости.

Словом, в Стране Советов произошел слом многовековых устоев и их полный переворот: в восприятии масс ребенок перестал быть «послушливым чадом» и «рабом» своих родителей – он стал их властелином, личностью номер один, человеком из того светлого будущего, к которому уверенным шагом шла Родина.

Поэтому вокруг фантастического героя – ребенка – с бешеной скоростью завращалось всё: здравоохранение и образование (в том числе детские лагеря, развивающие занятия и кружки), легкая промышленность и т.д.

Появилась новая, по сути, государственная индустрия, которой до революции не существовало для масс – мир игрушек, одежды, книг, а позже диафильмов, пластинок, развивающих игр и проч.

Образ счастливого детства создавался осознанно, поэтому по своей силе, яркости и убедительности превосходил и затмевал образ счастливой советской взрослости – героический образ человека-труженика в его славе.

Перестройка, можно сказать, немного отбросила «назад в Средневековье». Прямых призывов к возврату розог и хлыстов и прочих «дедовских» методов воспитания не звучало, но в СМИ появилось множество скандальных публикаций о жестоком обращении с детьми с вопиющими подробностями, которые открыто и неприглядно публично смаковались.

Советскому человеку такие случаи (как и случаи детской жестокости) чаще всего были не известны. Да, где-то за стеной сосед учил жизни ремнем старшего Ваньку, а младшего Витьку таскал за уши, но все это оставалось далеко, за дверями квартир и домов, в частной жизни. И вдруг столько фактов беспрецедентной родительской жесткости вышло наружу… Раз так бывает, значит, так можно? Границы нормы раздвинулись. Распускать руки – одобряемо, а наказание ребенка в углу стало казаться архаизмом.

Учителя в школах жестче воздействовали морально, и от родителей дома ребенку доставалось больше и морально, и физически. Высокий градус общественной напряженности сразу отразился на наиболее беззащитных – на детях.

Угол как «тайм-аут»

Мнения современных психологов, педагогов и педиатров о стоянии ребенка в углу находятся в широком диапазоне от «конечно, можно» до «нет, ни в коем случае» и, по-видимому, строятся не столько на достижениях современной психологии, педагогики и педиатрии, на личном опыте (а возможно, и на своих детских воспоминаниях). Что и понятно – вопрос, в общем-то, не научный и не мировой важности. Поэтому мы не будем их подробно цитировать, но дно из любопытных мнений всё-таки приведём.

Популярный блогер доктор Комаровский считает, что ставить детей в угол – уникальная исконно русская методика, но замечает при этом, что воспитание «углом» – также известная методика активного воспитания в западной педагогике под названием «тайм-аут». Для русского слуха такая интерпретация старинного русского наказания непривычна, но, как показывает западный опыт, вполне прижилась за рубежом.

«Здорово, чтобы ребенок остался наедине с собой, и ему нечем было бы заняться, – говорит Комаровский в одной из своих передач на канале «YouTube». – Тогда он мог бы подумать: «А почему я здесь оказался?»»

По мнению ведущего блога о здоровье и воспитании, угол хорош тем, что никаких игрушек и развлечений там нет, а значит, это удачное место для раздумий. А подумать провинившемуся ребенку всегда будет над чем. Главное, чтобы некоторое время он действительно был предоставлен самому себе.

По словам Комаровского, сегодняшние родители используют угол в крайней ситуации и как самый жесткий способ наказания, и напрасно. Если ребенок ведет себя неуправляемо, «угол» безусловно срабатывает,

Другое дело, что родители зачастую сами не решаются обратиться к такой мере воздействия. Если обычное родительское слово почему-то не бывает услышано (хотя в норме одной просьбы мамы или папы должно быть достаточно, чтобы ребенок слушался), есть другие способы повлиять на поведение детей. Например, лишить малыша сладкого. «Ребенок полностью зависим от вас. Лишать его повседневной необходимой пищи никто не призывает, но не дать ему вкусненького – ваше право. И это будет действенно», – заключает он.

«Углы» из детских книжек

У каждого взрослого живы воспоминания о детстве, причем не только радостные и радужные. Но плохое имеет свойство забываться, так что во взрослом состоянии нам бывает непросто понимать переживания наших чад. Многое о детском восприятии наказаний можно почерпнуть в детской же литературе, посмотрев на проблему изнутри. Перелистали классику? Итак, что мы имеем?

Попробовал бы кто-нибудь поставить в угол Питера Пена – вот глупости, сказал бы тот и улетел, оставив на память о себе тень. Малыш в углу мысленно разговаривает с Карлсоном, ему грустно, одиноко и не хватает друга, способного к пониманию. Буратино, запертый в темном углу с пауками, сетует на горькую судьбу, строит план побега и вскоре оказывается на свободе.

А братья Леля и Оська из повести Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания» благодаря тому, что их поставили в угол за провинность, открывают выдуманную страну, в которой чувствуют себя сильными, мудрыми, вольными и счастливыми.

Этот изумительный отрывок детской прозы невозможно не привести целиком.

Мы поглядели друг на друга и дружно заревели.

– Если бы я знал, что у меня такой папа будет, – ревел Оська, – ни за что бы в жизни не родился!

Мама тоже часто заморгала глазами и готова была «капнуть». Но это не смягчило папу. И мы побрели в «аптечку».

«Аптечкой» у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку.

В одном из углов «аптечки» была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал.

Мы сидели на позорной скамье. В «аптечке» синели тюремные сумерки. Оська сказал:

– Это он про цирк ругался… что там медведь с вещами обращается? Да?

– А вандалы тоже в цирке?

– Вандалы – это разбойники, – мрачно пояснил я.

– Я так и догадался, – обрадовался Оська, – на них набуты кандáлы.

В кухонной двери показалась голова кухарки Аннушки.

– Что ж это такое? – негодующе всплеснула руками Аннушка. – Из-за бариновой бирюльки дитёв в угол содят… Ах вы, грешники мои! Принести, что ль, кошку поиграться?

– А ну её, твою кошку! – буркнул я, и уже погасшая обида вспыхнула с новой силой.

Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к Солнцу, и мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной.

Из своего позорного угла мы обозревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но мéста для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые.

Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы… А дети стояли в углах.

Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12‑й минуте братишку как младшего помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4‑й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию…»

«Угол» и обида

В этом по-детски забавном и в то же время по-взрослому мудром философском повествовании Льва Кассиля содержится большая правда. Пожалуй, ключевое слово этого текста – обида, и восклицание младшего братишки о том, знай он, что папа будет таким, он бы не родился – это искренний крик детской души. Можно сказать, вопль Иова устами младенца.

Конечно, о своей провинности наказанный в углу ребенок задумается и, может быть, даже в ней покается (кстати, Оська и его брат у Льва Кассиля в книжке не были виноваты и, как им казалось, «мученически пострадали»).

Но возможен и иной сценарий – в момент наказания в душе ребенка укоренилась опасная страсть – памятозлобие, или, говоря проще, обида. И это ни что иное как обидное наказание ее спровоцировало.

Причем ребенок понимает (генетически заложено), что обида, раздражение, гнев, направленные на родителей – это плохо, это грех. Возможно, он еще не знает второй заповеди, но уже ощущает это подсознательно. Но как не обижаться на мать и отца, если больно и обидно и тебе всего-то лет пять?

По словам преподобного Иоанна Лествичника, обидчивость так же разрушительна для духовной жизни, как ржавчина для железа. Приведем его высказывание полностью: «Памятозлобие – это ржавчина души, червь ума, посрамление молитвы, пресечение моления, гвоздь, вонзенный в душу, неприятное чувство, в огорчении с услаждением любимое».

Преподобный отец тонко уловил особенность страсти – «в огорчении с услаждением любимое». Наслаждаться своей обидой, «вариться» в ней, бесконечно «строить из себя обиженного» не просто становится для маленького человека возможно, но и чрезвычайно приятно, и «перезагрузить», «переделать его обратно» будет непросто.

И, конечно, самая маленькая обида очень мучительна. А у ребенка она может быть очень большой и очень остро переживаемой, поскольку его эмоциональная сфера только формируется и она очень подвижна и восприимчива.

Наказание как наказ

Преподобный Порфирий Афонский, наставляя своё чадо, замечал:

«Детка, единственный твой недостаток состоит в том, что ты страшно чувствительный и не выносишь никаких обид. Нет ничего хуже, чем обладать повышенной чувствительностью! Имей в виду, что она является первопричиной всех заболеваний! Поэтому старайся от нее избавиться, или по крайне мере как-то ее ограничить. Иначе ты будешь причинять вред и самому себе, и своим близким…»

Один из современных пастырей так определяет духовный механизм обиды в нашем сердце: «Когда человек грешит, он отделяется от ближних и приобретает чувство, что они его не любят, не жалеют, не думают о нем, не интересуются им.

Подобно тому, как язык, потерявший чувство вкуса, не ощущает сладость мёда, так и человек греха страдает нечувствием, не воспринимает любовь людей, обижается и всё толкует неправильно, считая, что все хотят ему зла, что все живут и радуются, а его бросили.

И даже если ты прольешь за него кровь, он даст другое толкование твоей любви. Если ты скажешь ему что-то доброе, он посчитает, что ты вмешиваешься в его жизнь. Если скажешь ему: садись тут, он будет считать, что ты его презираешь. Грешный человек живет в оковах своего греха и страшной темнице своего одиночества.

Когда человек, оказываясь в подобных ситуациях много раз, приходит к выводу, что ближние его не любят, не жалеют, не помогают ему, что они в чем-то виноваты, то совершенно ясно, что он согрешил.

Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что все его любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять, потому что все исполнены милости к нему. Итак, чем более я освобождаюсь от греха, тем более прихожу в единство с ближними. И наоборот, чем больше грешу, тем больше от всех отделяюсь».

Это наставление касается, конечно, в первую очередь, взрослых. Но лучше не провоцировать развитие страсти памятозлобия у ребенка, который еще не совсем точно понимает, «что такое хорошо, а что такое плохо», душевно слаб и незрел.

У ребенка есть самолюбие и гордость, но это совсем не то же самое, что самость и гордыня. Часто провоцируя обиду и развивая обидчивость у своих детей, мы также развиваем у них и гордыню, которая, по свидетельству святых отцов, мать многих грехов.

Что же делать? Посадить своих чад под стеклянный колпак, чтобы оградить от обид? Это невозможно. Обиды в их жизни обязательно будут – увы, через это испытание проходит каждый.

Но…пусть хотя бы в самую светлую пору детства обиды не исходят от близких людей. Мама и папа дают ребенку чувство надежности и защищенности, это их начало начал и главная точка опоры. И именно с доверия к близким людям начинается доверие к Богу, познавая Которого, ребенок смотрит на своего отца.

Слово наказание происходит от слова «наказ» – то есть поучение, наставление. Наказание ребенка в этом смысле, похоже, необходимо, потому что учить и наставлять детей – наша родительская обязанность.

Но любое наказание и лишение, исходящее от любящих родителей – будь то легкий шлепок, отправка в угол или три для без сладкого – должно быть спокойным и справедливым, а не выглядеть злой взрослой местью. И, если мы поведем себя разумно и снисходительно, если мы очень постараемся – оно не будет воспринято как обида.

Валентина Киденко

Фото из открытых источников