зачем главная героиня очерка к симонова свеча зажигает венчальную свечу на могиле погибшего солдата

Краткое содержание Симонов Свеча

На могиле солдата женщина зажигает венчальную свету – и ее свет символизирует священную веру и материнскую любовь, а также те светлые чувства, которые не зависят от нации либо вероисповедания, а распространяются на всех людей, вне зависимости от того, какую страну они представляют и за что борются.

Стоит сказать, что тема войны является одной из ключевых в творчестве Симонова – большинство его произведений, как освещают подвиг народа, так и проливают свет на вечные темы и ценности, а также заставляют задуматься о самом главном.

Вполне вероятно, что женщина узнала в погибшем солдате своего сына, который к моменту повествования уже находился в мире ином. Либо, проявляя человечность к чужому человеку, она надеялась, что, быть может, где-то, за сотни или тысячи километров кто-то воздаст дань уважения ее собственному ребенку.

Война безжалостна – она с легкостью забирает человеческие жизни, не жалея абсолютно никого. Причем, сложно сказать, кто виноват в каждом из военизированных конфликтов – возможно, каждая из стран. Ведь никакие политические события, никакие противоречия неспособны воскресить павших воинов, неспособны вернуть матерям их сыновей.

Самое удивительное, что красноармейцы молча провожают взглядом главную героиню, не предпринимая никаких попыток – но, тем не менее, это объяснимо, ведь каждый из них чей-то сын.

Немцы стреляли, но, кажется, что старуха была просто-напросто неуязвима для пуль и снарядов. Автор также упоминает вдовий платок на голове женщины – вполне возможно, что именно война отняла у нее мужа. А, может быть, и сына.

Образ главной героини достаточно выразителен – она даже представляется кем-то вроде божества. Хотя, нетрудно догадаться, что она является собирательным образом, символизирующим всех матерей того времени.

Несмотря на то, что старушка ведет себя сдержанно, видно, что в ее душе некогда полыхала целая буря эмоций – только эмоции эти давно отошли на второй план, все слезы были давно выплаканы.

Рассказ учит человечности, показывает всю силу и святость материнской любви, которую невозможно сравнить с чем-либо другим.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Сейчас читают

В произведении «Егор Булычов и другие», написанном советским писателем Максимом Горьким, действие происходит накануне Великой Октябрьской революции.

Роман «Открытая книга» написана о женщине, работающей микробиологом. Ее звали Татьяной Власенковой. В книге описывается ее жизнь с детства до среднего возраста.

Ветер и Солнце решили помериться силами и выяснить, кто из них сильнее. Северный ветер был сердитый и холодный, а Солнце — теплое и ласковое. Они долго спорили, но никак не могли определить сильнейшего

Популярный фильм о всемогущем Фантомасе вызвал восторг у детворы. Подражая непобедимому злодею, мальчишки включились в своеобразную игру. От имени Фантомаса они писали и подбрасывали соседям остроумные на их взгляд записки

Было летнее погожее утро. Солдат сидел на берегу и ждал переправы на другой берег. Совсем рядом бушевала война, но он не хотел обращать на это внимание, просто сидел и наслаждался хорошей погодой.

Cвеча (Симонов)

На могиле солдата женщина зажигает венчальную свету – и ее свет символизирует священную веру и материнскую любовь, а также те светлые чувства, которые не зависят от нации либо вероисповедания, а распространяются на всех людей, вне зависимости от того, какую страну они представляют и за что борются.

Стоит сказать, что тема войны является одной из ключевых в творчестве Симонова – большинство его произведений, как освещают подвиг народа, так и проливают свет на вечные темы и ценности, а также заставляют задуматься о самом главном.

Вполне вероятно, что женщина узнала в погибшем солдате своего сына, который к моменту повествования уже находился в мире ином. Либо, проявляя человечность к чужому человеку, она надеялась, что, быть может, где-то, за сотни или тысячи километров кто-то воздаст дань уважения ее собственному ребенку.

Война безжалостна – она с легкостью забирает человеческие жизни, не жалея абсолютно никого. Причем, сложно сказать, кто виноват в каждом из военизированных конфликтов – возможно, каждая из стран. Ведь никакие политические события, никакие противоречия неспособны воскресить павших воинов, неспособны вернуть матерям их сыновей.

Самое удивительное, что красноармейцы молча провожают взглядом главную героиню, не предпринимая никаких попыток – но, тем не менее, это объяснимо, ведь каждый из них чей-то сын.

Немцы стреляли, но, кажется, что старуха была просто-напросто неуязвима для пуль и снарядов. Автор также упоминает вдовий платок на голове женщины – вполне возможно, что именно война отняла у нее мужа. А, может быть, и сына.

Образ главной героини достаточно выразителен – она даже представляется кем-то вроде божества. Хотя, нетрудно догадаться, что она является собирательным образом, символизирующим всех матерей того времени.

Несмотря на то, что старушка ведет себя сдержанно, видно, что в ее душе некогда полыхала целая буря эмоций – только эмоции эти давно отошли на второй план, все слезы были давно выплаканы.

Рассказ учит человечности, показывает всю силу и святость материнской любви, которую невозможно сравнить с чем-либо другим.

Мадам Жизнь

Познавательно-развлекательный проект

Отзыв о рассказе Симонова «Свеча»

Несколько наших солдат пытались подобраться к мосту через небольшой сквер. Но немцы их обнаружили и открыли огонь. Солдаты отступили, унося с собой двух тяжелораненых. А один солдат был убит немцами и остался лежать в сквере. Командование решило найти и похоронить его после того, как мост будет отбит у немцев.

Мария видела, как солдаты пытались пробраться к мосту, и когда они отступали, даже пробовала позвать их в свой подвал, но близким взрывом ее контузило, и Мария потеряла сознание.

Когда она очнулась и снова посмотрела в сторону сквера, то увидела лежащего там солдата. Она пыталась окликнуть его, но солдат не отзывался, и Мария поняла, что он убит. Она долго смотрела на него и о чем-то думала.

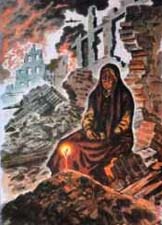

Потом она что-то достала из своих вещей и выбралась из подвала наверх. Пожилая женщина пошла в сторону сквера, который все еще обстреливался немцами. Но взрывы каким-то чудом не достигали Марии и она сумела добраться до убитого солдата.

Она перевернула его лицом вверх, сложила убитому руки на груди и села рядом. Так она просидела час или два, а вокруг нее по-прежнему взрывались немецкие мины. Потом Мария встала и принялась осматривать сквер. Она нашла достаточно глубокую воронку и стала руками вычерпывать из нее воду.

Мария воткнула свечу в изголовье могилы, зажгла ее и села рядом. Так она просидела почти до самого утра. Чтобы свеча не гасла от взрывов и ветра, Мария загородила ее куском кровельного железа. Ближе к утру пожилая женщина встала и направилась к своему подвалу.

Этой же ночью рота, в которой воевал погибший солдат, прошла с боем через сквер и захватила мост. Командир отправил нескольких бойцов на поиск тела погибшего днем солдата. Они обыскали весь сквер, пока не наткнулись на свежую могилу с догоравшей на ней свечой.

Солдаты сняли головные уборы и молча стояли вокруг могилы. В это время к могиле подошла пожилая женщина. Не обращая внимания на солдат, она достала из платка новую свечу, зажгла ее от огарка и установила на могиле. Потом она стала подниматься, и один из бойцов помог ей. Она ничего им не сказала, а только посмотрела на них, поклонилась и пошла обратно.

Солдаты проводили ее взглядами и, стараясь не шуметь, отправились догонять свою роту, которая вела бой на другом берегу реки. А на могиле погибшего солдата продолжала гореть свеча, и казалось, что гореть она будет вечно.

Таково краткое содержание рассказа.

Главная мысль рассказа Симонова «Свеча» заключается в том, что солдаты, павшие за правое дело, имеют право на последние почести. Это понимала пожилая женщина Мария, которая решила похоронить русского солдата, погибшего на ее глазах. Чтобы достойно почтить погибшего, она не только похоронила его, но и рассталась с последней ценностью, что у нее еще оставалась – с венчальными свечами, которые женщина хранила со дня свадьбы.

Рассказ Симонова «Свеча» учит всегда помнить тех, кто отдал свои жизни в борьбе с захватчиками. Огонь на могилах павших героев должен гореть вечно.

В рассказе мне понравилась главная героиня, пожилая жительница Белграда по имени Мария, которая с риском для жизни похоронила погибшего русского солдата.

Какие пословицы подходят к рассказу Симонова «Свеча»?

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.

Урок литературы в 7 классе «Таинственный образ свечи в одноимённом рассказе К. Симонова»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

г.Чебоксары Чувашской Республики

Урок литературы в 7 классе

“ Таинственный образ свечи” по произведению К. Симонова “Свеча”

учитель русского языка и литературы

Меркурьева Марина Дмитриевна

Урок литературы в 7 классе

“ Таинственный образ свечи” по произведению К. Симонова “Свеча”

(в качестве резервного урока)

Цель: раскрыть функциональное назначение образа свечи в очерке К. Симонова.

Задачи: 1) рассмотреть символическую нагрузку образа свечи в искусстве; 2) познакомиться с биографическими фактами жизни К. Симонова; 3) выявить идейно-тематическую направленность очерка “Свеча”.

Оборудование: раздаточный материал для команд, проектор, стикеры.

Звучит музыкальный фрагмент в исполнении А. Чугуновой на стихи И. Анненского “Свечку внесли”.

Учитель: Ребята, фрагмент, который мы сейчас прослушали, положен на стихи И. Анненского. А теперь, чтобы понять, о чём мы будем с вами говорить, предлагаю изучить предметы, лежащие на столе, и ответить на вопрос: “Что их объединяет?”.

На парте находится парафин, фитиль, канделябр, расплавленный воск. Ученики внимательно рассматривают предметы, высказывая свои мнения.

Учитель: Верно, сегодня мы будем говорить об образе свечи в произведении одного из самых известных и талантливых писателей военной прозы периода Великой Отечественной войны – Константина Михайловича Симонова.

Основная часть. Работа в группах.

Учитель: Работать мы сегодня будем по рядам. Первая команда – “Искусствоведы”. Вы получаете материал, в котором подробно говорится об образе свечи в мировой культуре. Ваша задача – выделить самую важную и интересную информацию об этом таинственном образе.

Команда получает статью “Символика образа свечи”.

Учитель: Вторая команда носит название “Биографы”. Вы будете работать над биографией писателя, тезисно выписывать краткую биографию.

Команда получает материалы из книги “Русская советская поэзия” с портретами писателя.

Учитель: Третья команда – “Мемуаристы”. Вам необходимо будет познакомиться с фрагментом книги К. Симонова “Письма о войне” и попытаться составить словесный портрет внутреннего мира писателя.

Команда получает выдержки из книги К. М. Симонова “Глазами человека моего поколения”.

Учитель: Время на работу каждой команды – 10 минут. Затем вам необходимо представить те сведения, о которых вы узнали, выполняя задание.

Команды работают в течение 10 минут, выделяя в статьях важные моменты.

Учитель: Ну а теперь давайте выслушаем ответы наших команд.

Примерный ответ команды “Биографы”:

Родился Константин 28 ноября 1915 года в Петрограде. Но первые годы своей биографии Симонов прожил в Саратове, Рязани. В 1931 году произошел переезд в Москву, после чего он работал на заводе до 1935. Примерно в то же время были написаны первые стихотворения Симонова, а напечатали его произведения впервые в 1936 году. После получения высшего образования в Литературном институте имени Горького и окончания аспирантуры, оправился в Монголию.

Обучается на курсах военных корреспондентов, затем пишет для газет («Боевое знамя», «Красная звезда»). За всю биографию Константина Михайловича Симонова было получено несколько званий, самым высоким из которых стало звание полковника, полученное после окончания войны. Работал главным редактором «Литературной газеты», журнала «Новый мир», входил в состав Союза писателей. По многим произведениям Симонова были сняты фильмы.

Примерный ответ команды “Мемуаристы”:

На основе воспоминаний писателя мы можем сделать вывод о том, что К. Симонов был человеком высоконравственным, сильным, мужественным, поскольку эти качества были необходимы ему на войне. Кроме того, этот человек тонко чувствовал окружающий мир и людей, а свои мысли выражал в проникновенной поэзии и прозе.

Примерный ответ команды “Искусствоведы”:

Свеча – «символ связи с Богом, космосом, иными мирами. Свеча, кроме того, сравнивается с источником тепла, ассоциируется с человеческой душой – быстро возгоревшей и призванной к жизни, но так же быстро и окончившей свои дни. Отсюда и свечи на тортах – во славу жизни во время празднования дня рождения и у гроба умершего – за упокой. Образ свечи присутствует практически во всех древнейших преданиях, сказаниях, былинах и мифах. Зачастую им приписывают и сверхъестественные свойства, например, уничтожение силы колдунов, ведьм и прочей нечистой силы. Свеча служит предметом воспевания в творчестве многих художников. Образ свечи, таким образом, приобретает черты уже философского аспекта жизни.

Основная часть. Работа с текстом.

Учитель: Молодцы, ребята! А теперь, давайте перейдём к чтению военного очерка “Свеча”, который и написал Константин Михайлович Симонов.

Чтение очерка “Свеча” [3].

— Понравился ли вам очерк? ( ответы учеников )

— Вспомним, что очерк – это одна из разновидностей рассказа, отличается большей описательностью, затрагивает преимущественно социальные проблемы.

— Когда и где происходят события? ( ответы учеников )

— Какое событие лежит в основе сюжета? ( ответы учеников )

— Центральным образом становится образ Марии Джокич. Главной героиней своего очерка Симонов сделал женщину. Почему? Как жилось женщинам во время войны? ( ответы учеников )

— Составим внешний и внутренний портрет героини ( на доске появляются записи, отражающие портретную характеристику героини ).

— Что Мария могла бы сказать, обращаясь к убитому солдату? Что Мария могла бы сказать, обращаясь к живому солдату? ( ответы учеников )

— Обратимся к главному символу очерка. Каково назначение образа? Почему писатель выносит его в название? В чём смысл последних строчек? ( ответы учеников )

— Ребята, давайте запишем основные значения образа свечи в этом очерке. Свеча – это?

Примерные ответы учеников:

символ надежды и веры (горят свечи в церкви);

символ памяти (горят поминальные свечи на местах погибших, не гаснет Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата);

символ любви (венчальная свеча как символ надежды на счастье);

Учитель: Ребята, какие выводы можно сделать по сегодняшнему уроку. Важен ли образ свечи в искусстве, культуре народов? (ответы учеников)

Учитель: Дома вам необходимо написать сочинение-размышление, где будут представлены ваши мысли относительно заключительного предложения в очерке Симонова: “И огонь ее не гас и казался вечным, как вечны материнские слезы и сыновнее мужество”.

Учитель : Завершить наш урок нам поможет свеча. На доске нарисован контур горящей свечи. На моём столе находятся белые и жёлтые стикеры. Каждому из вас необходимо взять только один стикер: желтый мы приклеиваем к пламени свечи, этот цвет означает то, что сегодняшний урок вам понравился, вы проявили активность, “зажглись” темой; белый же стикер мы приклеиваем к основанию свечи, этот цвет символизирует то, что на уроке вы чувствовали себя неуверенно, не проявляли активность и тема осталась вами непонятой.

Ученики выбирают стикер, приклеивая на доску.

Учитель: Ребята, спасибо вам за урок!

Материал для команды “Искусствоведы”:

Символика образа свечи

Странствия и паломничества, входы в лабиринты и храмы, обряды, праздники и гадания были немыслимы без свечи. Свеча — вечный спутник человека на дороге жизни. Она свет во тьме. Озарение. Живительная сила. Надежда. Символ человеческой души, ее внутренней силы: одной маленькой свечи достаточно, чтобы разомкнулась тьма, — и ее стойкости и вертикальности: пламя свечи, как бы ее ни поворачивали, всегда устремлено к небу.

Она освещала любой путь, любой переход — и физический, и нефизический. Тропинка, выложенная горящими свечами, была символом пути, на котором человек не одинок: идущие впереди оставляли зажженные огоньки тем, кто идет следом, — вел ли этот путь через лес, через историю или через жизнь. В погребальных традициях свечи были символом света «мира предстоящего», возрождения на ином плане бытия.

В христианской традиции свеча — божественный свет, сияющий в мире, свидетельство причастности человека к Божественному. Чистота воска означала чистоту человека, мягкость — его способность слушать волю Бога. Три совмещенные свечи — Святая Троица, триединство мира.

Средневековые тайные общества использовали изображение свечи как символ великого Знания: человек может быть счастлив, только когда с его глаз спадет пелена, мешающая видеть истинный свет, а сердце освободится от пут рабства. Так, символом итальянских вальденсианцев (катаров) была горящая свеча на подсвечнике, увенчанном семью звездами, под изображением которой помещалась фраза Lux lucet in tenebris — «И свет во тьме светит». Символом света, незримо сияющего во тьме, являлась геральдическая лилия Fleur de Lus — «Цветок Света», расцветающий и разрастающийся во все стороны. Свеча также и человек, несущий свет. В этом случае рядом с ее изображением можно было увидеть девизы, например: «Я трачу себя, служа другим».

Символ бескорыстного служения, справедливости, милосердия, свеча также, например, в рыцарских легендах была знаком верно выбранного пути Поиска истины, поскольку всегда существовала опасность ложного. Вспомним слова Короля Артура:

Плохой я был пророк, когда сказал

Тем, кто уходил в поход священный,

Что большинство из них

за блуждающими огнями

Последуют и затеряются в болоте?

Умение отличать свет от блеска было даром скромности — еще одного символического значения свечи.

Без свечей невозможно представить праздник Рождества и Нового года. Ноябрь и декабрь — это время, когда тьма набирает максимальную силу, а Солнце готовится к великой битве за свет. Не случайно на смену осенним, женским, праздникам приходят праздники мужские, рыцарские, воинские: на Руси — Дмитриев день, Михайлов день, день Георгия Победоносца, Николы зимнего, в Европе — день святого Мартина, святого Томаса, святого Сильвестра. Зажигая свои свечи на эти праздники, люди присоединялись к небесному воинству.

В Германии в течение Адвента (четырехнедельного периода до Рождества) в полдень хозяин дома зажигал свечи — каждый день на одну больше, чем в предыдущий. А по улицам ходили дети с фонариками в руках и пели о том, что свет их огней разгоняет тьму на земле, так же как свет звезд разгоняет тьму на небе:

Там, наверху, светят звезды,

А внизу, на земле, светим мы.

В предрождественские дни вспоминали легенду о трех святых королях-волхвах, и люди оставляли ночью на окошках горящие свечи, чтобы не сбились с пути в темноте все идущие за своей звездой в те мгновения, когда ее закрывали тучи.

А на сам Новый год тушили старые огни — и от нового, чистого, сильного пламени зажигали все очаги, свечи и факелы. С тех пор зажжение свечи — символ возрождения, возобновления, новой жизни. В Новый год люди пристально вглядывались в небо и верили, что смогут жить в менее загрязненном мире, быть сильнее и красивее, чем были до сих пор. Не случайно елочку всегда венчала рождественская звезда или комета — вестница Неба, залог того, что узы, связывающие человека и звезды, никогда не порвутся. И в конце праздника обязательно зажигались свечи на елке — земной огонь подхватывал звездный свет, возрождая утраченное единство [1].

Материал для команды “Биографы”:

После войны, однако, начался у Симонова процесс постепенного вытеснения поэзии другими литературными жанрами, в конце жизненного пути у него даже появились сомнения: «У меня, честно говоря, нет ощущения, что есть поэзия Симонова. Есть некоторые более или менее популярные стихи. И есть стихи, которые я сам люблю. И есть несколько стихотворений, которые совмещают то и другое. «

Материалы для команды “Мемуаристы”

От составителя Л. И. Лазарева:

Когда я его навещал, на столе у него всегда высилась внушительная стопка папок с рукописями. К Симонову постоянно обращались с самыми разными просьбам и вопросами, делились с ним мыслями, касающимися и жизни, и искусства. Его общительный и располагающий к себе характер, лишённый чванства и самодовольства, умение внимательно и серьезно слушать привлекало всех [2].

Список библиографических источников

Константин Симонов. Письма о войне / сост. Л.И. Лазарев. – М. : Советский писатель, 1990 г.

Константин Симонов. Собрание сочинений в 10 томах. – М. : Художественная литература, 1979 г.

по тексту Симонова про Марию Джокич и мертвого солдата. Проблема материнской любви. (ЕГЭ по русскому)

В предложенном для анализа тексте писатель К. Симонов поднимает важную проблему силы материнского чувства.

Автор раскрывает этот вопрос на примере истории о военном времени, когда в Белграде старуха Мария Джокич оказалась рядом со сквером, в котором немцы стреляли в солдат. Симонов описывает одного из них, мертвого, одиноко лежавшего в скверике молодого русского парня, которого заприметила старуха.

Особое внимание писатель уделяет тому, как бесстрашно Мария Джокич шла к солдату, под пулями и летящими минами, в силу своего возраста неторопливо и спокойно, словно ее цель была важнее ее жизни, и ведь действительно не задел ее ни разу выстрел, не попадали в нее осколки. Автор завершает рассказ тем, как она хоронила русского парня, терпеливо оттащив его к воронке и поставив ему последнюю свою венчальную свечку.

Позиция писателя предельно ясна. Симонов показывает нам, как сильно материнское чувство, которое проявляется не всегда даже между кровными матерью и ребенком, но живет внутри каждой сильной женщины.

С позицией автора нельзя не согласиться. Даже в тексте К. Симонова показано, что движимая сильной материнской заботой старуха невредимой проходила через поле боя.

И правда, очень часто сила этой женской любви бывает сильнее всех обстоятельств.

Чтобы убедиться в справедливости этих слов, обратимся в произведению Улицкой «Дочь Бухары». В нем восточная красавица Аля рожает своему супругу дочь, и быстро выясняется, что у малышки синдром Дауна. Муж Али не смог принять неполноценности ребенка и ушел из семьи к другой женщине, а молодая мать остается одна с дочерью, воспитывая ее в любви и заботе, стараясь сделать своего ребенка счастливым, жертвуя даже собственным счастьем.

Упало и горячее материнское сердце прошептало: «Сыночек, не больно ли ты ушиб колено? Присядь, отдохни, потри ладонью ушибленное место». Холодная душа сына очнулась, и он зарыдал. Он понял, что никто сильнее матери не любил его никогда, и вложил сердце обратно в ее тело. Настолько большой была материнская любовь и сыновье раскаяние, что женщина ожила. Вместе с сыном они ушли в другую жизнь и стали двумя курганами, которых каждое утро солнце озаряет своими лучами.

На этих примерах мы убеждаемся в справедливости позиции автора и в безграничной силе материнского чувства, любви, видим, как оно противопоставляется всем злым обстоятельствам и всегда побеждает их.