зачем me 163 пропеллер

Прототип Me 163, сконструированный доктором Александром Липпишем, и построенный на мощностях фирмы “Мессершитт”, совершил первый самостоятельный полёт в 1941 г. Историки авиации полагают, кстати, что осенью 1941-го года, запущенный с высоты около 3000 метров Me 163 достиг скорости свыше 1000 км/ч. (При взлёте с земли для разгона до максимальной скорости прототипу не хватало топлива, поэтому для рекордного полёта Me 163 поднимали в воздух с помощью другого самолёта. ) Правда, и при взлёте собственными силами Me 163 разгонялся до огромной скорости в 880 км/ч.

(Можно заметить, опять в скобках, что в 1941 году, во времена господства поршневой авиации, скорость уже в 600 км/ч считалась очень высокой и далеко не всякий истребитель того времени мог её достичь в принципе. )

А теперь о главном:

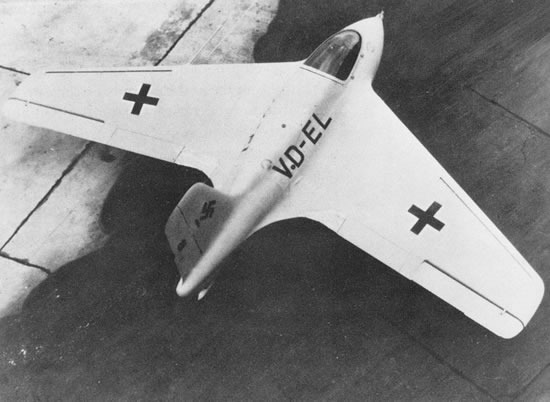

На носу Me 163 хорошо заметен некий пропеллер – зачем он? А нужен он для привода бортового генератора. Дело в том, что на борту истребителя, использовавшего ракетный двигатель, не было вращающихся турбин и “валов компрессоров” от которых можно было бы “раскрутить” электрогенератор бортовой сети. Поэтому генератор раскручивался набегающим потоком воздуха, с помощью пропеллера. (А тележка шасси, которую хорошо видно на этом снимке, сбрасывалась после взлёта – приземлялся Me 163 на лыжу. )

.

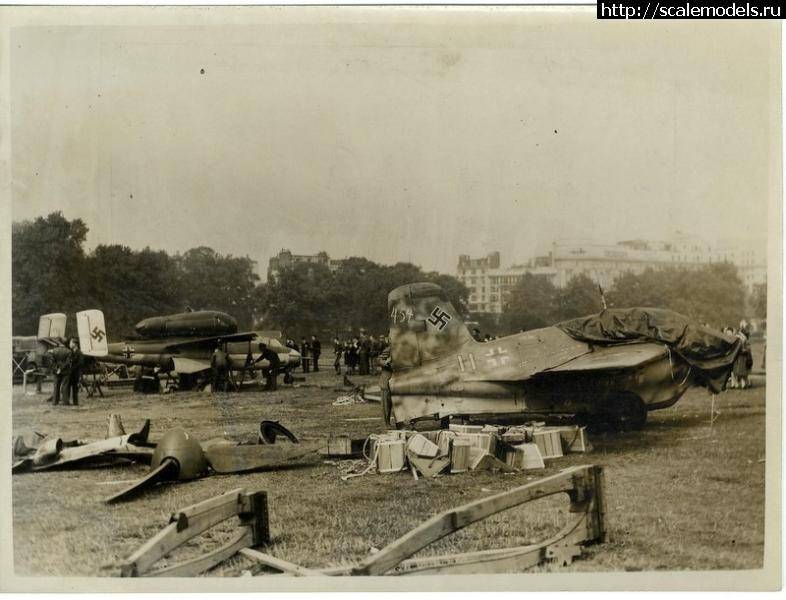

Истребитель Ме.163 Komet в руках победителей

В конце 1930-х годов в некоторых странах с развитой авиационной промышленностью велись работы по созданию ракетных двигателей для самолетов. Безусловными лидерами в этой области считались Германия и СССР. И если в Советском Союзе работы в данном направлении так и не привели к чему-то большему, чем создание экспериментальных образцов, то в Германии был создан ракетный перехватчик Ме.163 Komet, который использовался в боях на заключительном этапе Второй мировой войны.

Помимо этого, у самолета были и другие особенности. К примеру, очень узкая специализация: дневной перехватчик для борьбы с бомбардировщиками союзников, который отличался рекордной для своего времени скоростью (порядка 950 км/ч) и скороподъемностью. Отдельно можно отметить, что обозначение Me.163 было присвоено самолету абсолютно незаслуженно, так как творческий вклад в проект Вилли Мессершмитта и его компании был очень мал, по принятой в Германии системе истребитель должен был получить имя главного конструктора, которым являлся профессор Александр Липпиш.

Главными недостатками «Кометы» были малое время работы двигателя, а также сложность регулирования скорости полета. Топлива хватало максимум на 8 минут полета (на цель самолет наводился с земли) — притом, что для проведения атаки тяжелых бомбардировщиков союзников самолет должен был подняться на большую высоту. К примеру, 12 000 метров он набирал за 3,5 минуты. Опытные летчики пытались регулировать скорость сближения самолета с целью при помощи выключения и включения двигателя в сочетании с выполнением скольжений и горок. Такие манипуляции требовали от них отточенной техники пилотирования, были очень сложны, а следовательно и опасны в исполнении. После атаки цели самолет должен был аккуратно планировать к ближайшему аэродрому, надеясь, что его беспомощность не будет обнаружена противником.

В реальных боевых условиях истребители Ме.163 полностью провалились. Десятки немецких летчиков вынуждены были осваивать новую технику и совершать боевые вылеты на самолетах, которые были «сырыми» и опасными в пилотировании, нередко расставаясь с жизнью. При сотнях выпущенных истребителях-перехватчиках Ме.163 (по разным оценкам могло быть собрано более 350 самолетов), они сбили по разным данным от 9 до 16 бомбардировщиков союзников, потеряв от действий только истребителей противника не менее 6 машин, еще как минимум 4 были сбиты бортовыми стрелками бомбардировщиков. После завершения Второй мировой войны, часть самолетов Ме.163 попала в руки союзников — СССР, США, и Великобритании, специалисты которых составили о машине свое мнение.

Me.163 Komet в СССР

СССР наряду с США и Великобританией после поражения гитлеровской Германии во Второй мировой войне стал обладателем нескольких исправных «Комет», в том числе 2-3 достаточно редких двухместных самолетов. Сначала трофеи планировалось испытать в полете с включенным двигателем, однако найти необходимое количество топлива не удалось, поэтому самолет испытывался в «безмоторном» варианте. Исследования самолета проводились сразу же после войны. Как и западные союзники в Советском Союзе изучали поведение бесхвостого самолета в воздухе, а также при совершении посадок на полоз на различных скоростях.

Исследования проводились под руководством инженера Игоря Пашковского, летчиком-испытателем выступал Марк Галлай. В качестве буксира для Me.163 использовали бомбардировщик Ту-2, который обычно пилотировал Игорь Шелест. На «Комете» также совершали полеты летчики А. А. Ефимов. и Я. И. Берников (Герой Советского Союза, одержавший 16 воздушных побед). Параллельно на другом аэродроме немецкий истребитель-перехватчик облетывал В. Е. Голофастов, который выполнил в общей сложности 17 полетов. И здесь в качестве буксира использовали бомбардировщик Ту-2, который пилотировал Игорь Пискунов.

Во время одного из испытательных полетов отказал механизм сброса колесной тележки. Голофастов решил набрать высоту, после чего сбросить тележку на выходе из пике. Но во время набора высоты буксирный трос запутался вокруг тележки и «Комету» перевернуло вверх брюхом. Летчику в результате удалось выровнять самолет, однако спустя минуту истребитель снова перевернуло. Тогда он решил повторить маневр, и вскоре ему удалось сбросить буксировочный трос, а следом на выходе из крутого пике уже и колесную тележку. Так как советских авиаконструкторов больше всего интересовала аэродинамика самолета бесхвостой схемы, Me.163 под управлением Галлая обычно летал облепленным бумажными полосками, которые показывали распределение воздушных потоков на поверхности самолета. Также отрабатывалось поведение самолета в пикировании при разных углах атаки, при полете на максимальной скорости. Проводилось и исследование поведения «Кометы» при различном смещении центра тяжести.

В ходе испытаний было установлено, что смещение центра тяжести даже на 2-3% приводит к резкому завалу самолета на нос, который удается скомпенсировать, лишь до отказа потянув ручку на себя. Причем эта особенность проявлялась только после сброса буксировочного троса. Так как действовать ручкой летчик не мог, посадить самолет было невозможно. Тем не менее, Галлай пошел на риск. На высоте 50 метров он немного отпустил ручку управления, и повел самолет вниз. Посадка прошла в очень жестком режиме из-за большой скорости касания с поверхностью. В результате жесткой посадки посадочный полоз сорвало, самолет подбросило вверх, и он упал на фюзеляж. Еще в момент первого удара о грунт, летчика подбросило в кресле, после чего он ударился головой о фонарь кабины, потеряв сознание. Из разбитого при посадке самолета его извлекал механик Жарков, который первым подбежал к месту приземления. Так было установлено, что бесхвостые самолеты обладают крайне малым запасом продольной устойчивости.

Так как на аэродроме имелся еще один истребитель данного типа, пригодный к совершению полетов, а летчик-испытатель отделался легким сотрясением мозга и контузией позвоночника, полеты было решено возобновить спустя 3 недели. К сожалению, точное количество выполненных в СССР полетов на «Кометах» неизвестно. Но по воспоминаниям летчиков-испытателей, самолет поднимался в воздух многократно. Эти полеты позволили разработать тактику посадки реактивных самолетов с выключенным двигателем, что позднее позволило спасти жизнь многим летчикам.

Еще до завершения Второй мировой войны в Европе разведка USAAF сформировала специальный отдел, который занимался сбором информации обо всех немецких самолетах. Обнаруженные немецкие самолеты должны были пройти испытания на территории США. 22 апреля 1945 года в состав отдела включили несколько летчиков и техников, в задачу которых входил непосредственный сбор трофейных самолетов, различной аппаратуры и документации.

В операции по сбору сведений и самолетов участвовали две группы. Первую возглавлял полковник Гарольд Э. Уотсон. Его группа занималась непосредственным розыском и сбором самолетов. Другая группа проводила допросы немецких летчиков-испытателей, инженеров и конструкторов, а также собирала техническую документацию на немецкие летательные аппараты. Обе группы насчитывали в общей сложности порядка 50 человек. При этом еще в 1944 году был составлен список немецких самолетов, которые должны были попасть на испытания в первую очередь. В этом списке, естественно, значился и истребитель-перехватчик Me.163.

В результате пять «Комет» вместе с дополнительным оборудованием были доставлены на базу Райт-Филд (сегодня это база ВВС США Райт-Паттерсон). Кометы прибыли сюда в конце августа 1945 года и получили обозначения FE (Foreign Evaluation) 495, 500, 501, 502, 503. При изучении самолетов американцы использовали сведения, полученные от профессора Липпиша, а также капитана Рудольфа Опица, который принимал участие в испытаниях. Со временем его заменили на другого известного пилота люфтваффе Фогеля, который мог объясняться на английском языке.

Истребители FE 502 и 503 находились в плохом техническом состоянии, поэтому их разобрали с целью изучения внутреннего устройства. А две машины FE 495 и 500, которые обладали лучшей сохранностью, доставили во Фрименфилд (штат Индиана), где планировалось проведение летных испытаний. Первый самолет FE 500 был готов к выполнению полетов уже в октябре 1945 года, но их отложили до марта 1946 года. Пауза была связана с установкой на самолет крыльев от FE 495, так как они находились в лучшем состоянии. До этого американцы снова допросили Липпиша и Фогеля. Немцы подтвердили, что несмотря на проведенный ремонт у истребителя не отрегулированы рули и изношена обшивка планера. Поэтому в ходе планируемых воздушных испытаний нельзя будет разгонять Me.163 до предельных скоростей. Ненадежно работали и другие узлы истребителя, к примеру, система выпуска и уборки посадочного полоза.

В итоге понадобилось еще несколько дней, прежде чем все неисправности были устранены. Готовый к вылету трофей получил обозначение Т-2-500. Также американцам удалось достать 1,5 тонны топлива для него. Поэтому в их планы входили и полеты с включенным двигателем, хотя первые испытания планировалось проводить на буксире, как в СССР. Испытания должны было пройти в 3 этапа: полеты на буксире, которые показали бы устойчивость бесхвостого самолета; включение двигателя уже в полете, после того как он наберет на буксире высоту; заключительная часть предполагала старт с земли с включенным двигателем.

Первый полет состоялся 4 мая 1946 года. В качестве буксира использовали бомбардировщик В-29 Superfortress. При старте случайно отцепился буксировочный трос и истребитель-перехватчик совершил вынужденную посадку, при этом летчику удалось посадить машину без серьезных повреждений. Были отмечены проблемы лишь с гидравлическим механизмом выпуска полоза, что вызвало задержку в испытаниях. В дальнейшем было совершено несколько полетов на «Кометах», в том числе в режиме планера на высоте до 10 000 метров. После достижения этой высоты летчик-испытатель аккуратно вел самолет к земле и сажал машину. Так как безмоторные полеты не продемонстрировали ничего ценного, полеты с включенным двигателем в США, скорее всего, так и не были проведены.

Me.163 Komet в Великобритании

В июне 1945 года из Великобритании в побежденную гитлеровскую Германию выехала специальная комиссия по поиску всего, что могло быть полезным в области авиастроения — самолетов, оборудования, документации. Команду британских специалистов возглавил сэр Рой Федден, который был одним из самых выдающихся британских инженеров в области двигателестроения. При этом часть интересных британцам объектов оказалась в советской зоне оккупации, а часть в американской. В этом плане настоящее удачей для них было то, что в их руки попали 14 полностью боеготовых истребителей-перехватчиков Ме.163 и от 12 до 15 разобранных самолетов (по немецким данным), расположенных на авиабазе Хузум. При этом сами британцы насчитали 24 истребителя, не считая доставшиеся им Me.262, Ar.234 и He.162.

В Великобритании испытательные полеты захваченных истребителей-перехватчиков Ме.163 начались в том же 1945 году и продолжались вплоть до ноября 1947 года. Испытательные полеты выполнялись с авиационных баз Висли (Wisley) и Виттеринг (Wittering), так как здесь можно было сесть на грунтовую полосу с травяным покрытием. Немецкие техники уверяли британцев в том, что порядка 80% всех катастроф Ме.163 случались на стадии взлета или посадки, еще около 15% случаев приходились на пожары в воздухе. И лишь 5% истребителей было потеряно по боевым причинам. Ознакомившись со столь безрадостной статистикой, англичане приняли решение испытывать Ме.163 как планер, без двигателя и топлива, при этом вес самолета снизился более чем в 2 раза. В качестве буксировщика они использовали истребитель «Спитфайр» Mk.IX.

По мнению британских летчиков, поведение истребителя в воздухе практически не отличалось от самолетов обычной схемы, управление им сохранялось даже на скоростях полета более 700 км/ч Для выяснения перспективных конфигураций крыла истребитель-перехватчик сажали на большой скорости — до 250 км/ч. Испытания самолета в Великобритании шли довольно хорошо, за исключением непосредственно приземлений, которые часто были очень жесткими. Удары и тряска при посадке напрямую воздействовали на пилота — еще в люфтваффе некоторым особенно невезучим летчикам это стоило перелома позвоночника. В конечно итоге 15 ноября 1947 года у истребителя Ме.163 был серьезно поврежден посадочный полоз, амортизатор которого пробил пол кабины пилота, после этого случая испытания истребителя были свернуты.

Среди немногих британских летчиков, которым довелось пилотировать истребитель Ме.163, был Эрик Браун, легенда Королевских ВВС. За свою карьеру он поднял в небо 487 типов летательных аппаратов — больше, чем кто-либо в истории авиации, сообщает сайт warspot.ru. После завершения Второй мировой войны Браун стал командиром группы летчиков, которые занимались испытаниями трофейных немецких самолетов. При этом Эрик Браун пилотировал «полноценный» истребитель-перехватчик, с двигателем.

Первый его полет состоялся 10 июня 1945 года. По словам Эрика Брауна, на истребителе Ме.163 было приятно совершать полеты из-за его уникальных возможностей — перехватчик буквально «прыгал» вперед. По скороподъемности он превосходил многие первоклассные поршневые истребители тех лет более чем в 5 раз — 16 000 футов (порядка 4900 метров) в минуту против 3000 футов (около 900 метров) соответственно. При этом рев работающего ракетного двигателя походил на грохот поезда, мчащегося на полном ходу. Но одновременно с этим самолет был исключительно ненадежным, что подтверждалось его эксплуатацией в Германии и соотношением воздушных побед и небоевых потерь.

Хотя след Ме.163 в истории авиации был ярок, это был тупиковый путь развития. Ему принадлежал ряд выдающихся достижений по скорости полета и скороподъемности, он вплотную приблизился к преодолению «звукового барьера». Самолет во время испытаний в Германии сумел развить скорость более 1000 км/ч, вплотную приблизившись к сверхзвуковой скорости полета. Но в целом ракетный перехватчик не выдержал конкуренции с истребителями, оснащенными турбореактивными двигателями, по эффективности и безопасности использования. В дальнейшем применение ЖРД в авиации развивалось по пути разработки вспомогательных двигателей, однако к середине 1960-х годов это направление угасло полностью.

Мессершмитт Ме.163 – ракетный истребитель-перехватчик

Германия была одной из немногих стран, в которых еще с 30-х годов прошлого века осуществлялись работы по созданию самолетов на реактивной тяге. Одной из разновидностей реактивных двигателей являлся – жидкостный ракетный двигатель. Именно он был применен на истребителе «Комета». Самолет Ме.163 Komet наглядно продемонстрировал возможность немецких конструкторов и инженеров довести до рабочего состояния даже бесперспективную и недоработанную концепцию. Основная проблема заключалась в том, что ЖРД обладали очень большим расходом топлива, что в свою очередь вело к значительному снижению времени полета, которое составляло лишь несколько минут. Помимо этого жидкостный ракетный двигатель обладал еще одной фатальной особенностью – достаточно часто при выполнении жесткой посадки он просто взрывался.

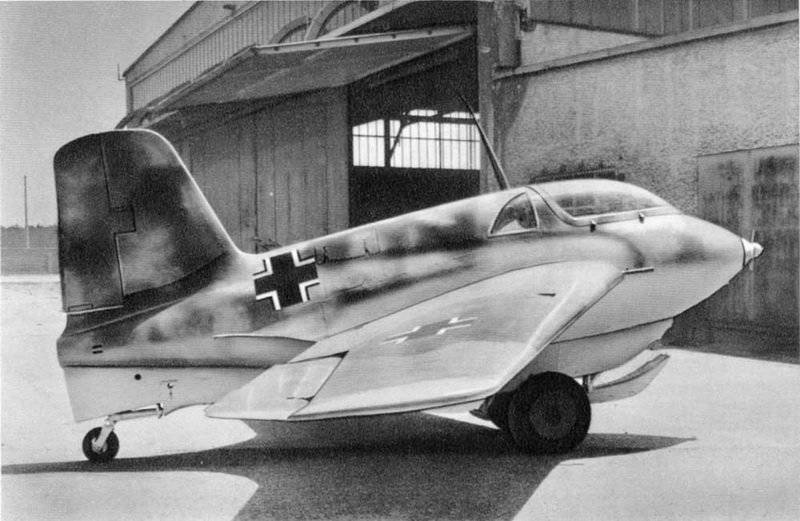

Работы по проектированию Ме.163 были в некотором роде ответом на бомбардировки союзников. Созданный немецкими конструкторами самолет был уникальным, он обладал нетрадиционной «безхвостной» схемой, взлетал со специальной тележки, а садился на выдвигаемую из-под фюзеляжа самолета лыжу. Данный самолет, не смотря на свое неудачное боевое применение, оставил очень яркий след в истории авиационной техники. Это был единственный самолёт-бесхвостка, который оснащался ЖРД и смог принять участие в боевых действиях.

Помимо этого данный самолет обладал узкой специализацией – это был дневной перехватчик, который должен был использоваться для борьбы с бомбардировочной авиацией союзников. Истребитель-перехватчик развивал рекордную для своего времени скорость и обладал рекордной скороподъемностью. При этом обозначение Ме.163 было присвоено данному самолету незаслуженно. Творческий вклад Вилли Мессершмитта и его фирмы в создание данной машины был крайне мал. Главным конструктором самолета являлся профессор Александр Липпиш. Также к рождению данной необычной машины приложили свою руку 2 крупных чиновника из Министерства авиации Рейха. А именно начальник испытательного отдела др. А. Боймкер, который был убежденным сторонником внедрения в авиации ракетных двигателей, а также его заместитель др. Лоренц, которому в голову пришла идея поставить ракетный двигатель на самолет-бесхвостку. Таким образом, предполагалось убрать от раскалённого факела как можно дальше все важные агрегаты самолета.

Фюзеляж истребителя обладал веретенообразной формой, которой подфюзеляжная балка и верхний гаргрот придавали овальное поперечное сечение. В процессе эксплуатации самолета его фюзеляж можно было расстыковать на 2 части, что позволяло получить доступ к силовой установке. В носовой части фюзеляжа находился отсек для оборудования, бак окислителя, кабина летчика и посадочная лыжа. Основой для силового набора носовой части фюзеляжа являлась сильная подфюзеляжная балка и 4 силовых шпангоута. Носовая часть была выполнена из дюрали. Носовой конус был выполнен из броневой стали, толщина которой составляла 15 мм. Хотя вес конуса превышал вес плоской бронеплиты, он обеспечивал лучшую защиту для пилота, так как большие углы встречи увеличивали вероятность рикошета снарядов и пуль. Под носовым конусом располагались основные блоки оборудования машины.

За носовой частью следовала кабина летчика, которая была на удивление просторной для столь небольшого самолета. Кабина прикрывалась специальным фонарем, который откидывался на правую сторону. Интересен тот факт, что фонарь не имел переплётов, при этом обеспечивая прочность даже при полетах на самых больших скоростях. Позднее в 1960-х годах создание подобных фонарей без переплётов и без оптических искажений представлялись как последнее достижение в области авиационной техники. В ходе работ над доводкой самолета в фонаре была создана небольшая форточка, которая служила для проветривания кабины от паров окислителя, которые вызывали у летчиков слезотечение.

Переднюю защиту летчика помимо бронированного конуса осуществляло и 90-мм бронестекло, которое устанавливалось над приборной доской. С двух сторон кабины по бортам самолета находились протектированные баки, которые наполнялись окислителем (емкостью по 60 литров). Данное решение было признано плохим, но оно было вынужденной мерой. Такое размещение должно было обеспечить самолету центровку в процессе выработки им топлива. Был известен случай, когда во время совершения жесткой посадки окислитель, который вытек из треснувшего бака, просто растворил пилота. На задней стенке кабины были установлены 3 бронеплиты, которые прикрывали голову, плечи и спину пилота (толщиной 13, 8 и 13 мм. соответственно). К этой же стенке крепилось на специальных амортизаторах кресло летчика.

Кабина истребителя перехватчика являлась негерметичной, поэтому пилоты часто страдали от холода, а также должны были обладать крепким здоровьем и хорошей физической формой, так как быстрый набор высоты сопровождался большими перепадами давления. Для обеспечения жизнедеятельности летчика во время полетов на большой высоте самолет оснащался кислородным прибором, который монтировался справа от летчика. Кислородный баллон и штуцер для зарядки были установлены справа над зализом крыла.

За кабиной пилота располагался основной бак окислителя (емкость 1040 литров). Для того чтобы облегчить к нему, а также агрегатам топливной системы и трубопроводам доступ, данный отсек сверху прикрывался специальным съемным гаргротом. Заправочные горловины бака были выведены на его верх. Снизу под передней частью фюзеляжа находилась мощная балка, к которой осуществлялось крепление посадочной лыжи.

Хвостовая часть фюзеляжа самолета была расположена в зоне воздействия высоких температур, поэтому она была изготовлена из стали. На верху хвостового отсека был смонтирован деревянный киль с рулём направления, который имел дюралевый каркас и полотняную обшивку. Руль имел весовую балансировку и развитую аэродинамическую компенсацию. Снизу хвостового отсека находился дополнительный киль, к которому крепилось убираемое хвостовое колесо. Также данный отсек обладал вентиляционными отверстиями, которые служили для удаления паров топлива и охлаждения силовой установки.

Взлетно-посадочное устройство истребителя-перехватчика включало в себя взлетную сбрасываемую тележку, хвостовое колесо и стальную посадочную лыжу. Изначально лыжу пытались изготавливать из дерева или дюраля, но в конечном итоге материалом для ее изготовления была избрана сталь. Сбрасываемая тележка обладала колесами размером 700 на 175 мм и крепилась к лыже при помощи специального замка. Во время уборки лыжи замок раскрывался, и тележка сбрасывалась вниз. Уборка и выпуск лыжи и хвостового колеса осуществлялась при помощи пневмогидравлической системы.

Самолет оснащался двигателем HWK 109-509А-2, который имел 2 камеры сгорания: стартовую и маршевую. Стартовая камера, обладающая максимальной тягой в 1700 кгс и возможностью ее ступенчатого уменьшения до 200 кгс, использовалась во время взлета, а также набора высоты. Маршевая камера с постоянной тягой 300 кгс использовалась в режиме крейсерского полета. В двигатель подавалась смесь в виде 80-процентной перекиси водорода и жидкого катализатора (смесь метанола, гидразин-гидрата и воды или раствор перманганата калия). В камере сгорания двигателя перекись водорода разлагалась с образованием большого количества перегретой газообразной смеси, которая и обеспечивала мощную реактивную тягу.

Боевое применение истребителей-перехватчиков Ме.163 можно назвать неудовлетворительным. До окончания боевых действий данные истребители сбили 16 (по другим данным 10) самолетов противника. При этом собственные потери были оценены в 14 машин. С учетом того, что число всех изготовленных Ме.163 перевалило за 3 сотни, результат их боевого применения является более чем скромным.

В качестве основных причин такой низкой эффективности назывались: слишком малая продолжительность работы ЖРД (порядка 8 минут). Что в свою очередь сильно ограничивало радиус применения самолета, а также требовало от наземных служб очень качественного наведения на цель, что в конце войны Германия обеспечить уже не могла. Также неправильным был признан и набор вооружения самолета. Установленные на нем автоматические пушки успевали выпустить по цели лишь несколько снарядов, после чего противник оказывался вне зоны действия прицельного огня истребителя.

Отдельно отмечалась чрезмерная токсичность и пожароопасность, применяемого топлива, что приводило к большому числу катастроф и аварий, в которых было потеряно больше техники и людей, чем в боях с авиацией союзников. Играли свою роль также невысокая эксплуатационная надежность двигателя и самолета в целом, а также низкий уровень подготовки летчиков-истребителей.

Тактико-технические характеристики Мессершмитта Ме.163

Практический потолок – 12 100 м.

Экипаж – 1 человек

Вооружение пушечное: 2×20-мм пушки MG 151 (по 100 снарядов на ствол) или 2х30-мм пушки MK-108 (по 60 снарядов на ствол).