зачем в мире зло

Почему зло завоевало мир

Кажется предельно ясным, что мир, в котором мы живем, насквозь гнилой и поганый. Хочется жить в добре, а получается какое-то сплошное зло. Но всё ли так однозначно?

Ну, добро вообще проигрывает. Вот если бы ты был на месте Бога, если бы добро выигрывало, тогда даже злые стали бы добрыми… Это очень сложная вещь. Добро проигрывает по определению, но никогда не умирает. Эта вечная борьба между проигрывающим добром и победителем-злом и есть наша история.

– Павел Лунгин, режиссер –

Когда говоришь о добре и зле, в первую очередь всегда вспоминается роман «Мастер и Маргарита». Воланд — дьявол, чистое зло, ведь так? Но, оказывается, зло — не дьявол, а люди. А тот самый «повелитель зла», которого все боятся, перед которым трепещут миллионы, не так уж и страшен. Просто ему мирозданием выпало быть кормчим для всех падших и согрешивших.

У Льва Николаевича Толстого есть одна поразительно простая мысль о добре и зле: если люди злые и порочные, взявшись за руки, составляют силу, то людям светлым следует сделать то же самое. Мысль графа ясна и в самом деле проста, но в плане реализации невозможна. Почему? Да потому что человеческое племя нынче не таково, и реалии выглядят так же грустно и уныло, как в детских сказках, будь они написаны Толкиеном или кем-то другим. Зло более организовано, оно более притягательно, поскольку всегда ориентировано на материальные блага: власть, достаток, удовольствия. А что же предлагает добро? Если взять во внимание любую религиозную мораль, то вечное блаженство после смерти, прекрасных гурий, вечный пир с богами и, в крайнем случае, уважение со стороны других людей. Но только тех, кто в эту мораль верит. Сейчас людей искренних, щедрых, настоящих альтруистов высмеивают, если конечно, прежде, они не обзавелись влиянием и солидными денежными запасами, на которые можно купить Кыргызстан. Зло же предлагает свои плоды прямо здесь и сейчас, в этой жизни. Тем паче, что жизнь загробную никто не доказал. Хочется верить, да доказательств маловато. А прожить добропорядочным аскетом, когда вокруг столько соблазнов, добровольно отказываться от них, чтобы потом бесславно сгнить в сырой земле, не оставив после себя никаких упоминаний, даже как-то глупо. Вот и идут люди на поводу у зла. Кто-то умный сказал: «В говно человек сам лезет, а к добру надо пинками подгонять». Эта фраза актуальна и сегодня. Добро требует самоограничений — слишком многое нужно отдавать. Зло в этом смысле проще и понятнее.

Только вот возникает вопрос: а что есть добро? А что зло? Кто это всё придумал, почему должно быть именно так? Эти представления вырабатывались для того, чтобы регулировать действия общества. Так было с древних времен — элементарный инструмент манипуляции толпой. И зачастую он устанавливался не без личной выгоды для тех, кто рулит. А без этих норм будет неравноправие, голод, все друг друга поубивают, и начнется кризис. Сильные будут воровать у слабых, поднимется бунт и так далее. Надо ли творить добро? У Петра Бормора в книге «Игры Демиургов» есть интересный эпизод, где человек, представ перед Шамбамбукли, сам выбирает куда ему направиться: в ад или в рай. Суть в том, что человек сам не знает, что делать. И когда они решают рассудить по его деяниям, то всё запутывается вконец.

Никто не знает: ни ты, ни Далай-лама, ни епископ Кентерберийский, за какой дверью находится ад, а за какой рай — всё зависит от того, что мы сами выберем. Что несет в себе больше зла: намерение или действие? После прочитанного точно уже и не скажешь, не так ли?

Отбросим варианты, когда злое слово или хмурый или невежливый отказ навсегда отталкивали от тебя людей, которые могли пострадать от своей любви к тебе. Отбросим случаи, когда зло приведет к добру. Мир уже начал пересматривать представления о добре и зле. Делает он это с завидной регулярностью, меняя законы, отменяя смертную казнь, летая на Марс, ставя во главе общества идеи толерантности. Как видим, это привело и к хорошему, и к плохому. То, что в принципе хорошо для одних, — натуральное, рафинированное зло для других.

Но самое плохое, что любые пошатнувшиеся понятия вызывают в человеке эти ненужные копания. Человеческая природа с самого начала дуальна. В ней в равной мере высоко содержание дерьма и амброзии. Зло — это тень, которую человек носит в себе. Это его часть. Проявления зла обнажают те задачи, которые стоят перед человеком. И чем больше происходит перемен, подмен понятий, реформ и прочей ерунды, тем сильнее он задумывается о своих идеалах. Начинается поиск, копания, которые зачастую наносят вред как себе, так и другим. Почему в мире такое большое количество несчастных и попросту злых людей? Почему так много тех, кому плохо, и кто сознательно творит вещи, несовместимые с общепринятой моралью? Да потому что ее нет, она день ото дня меняется. Абсолютное добро невозможно, и побочный эффект добра и называют злом. Иногда люди причиняют его из-за несовпадения системы координат, иногда из-за того, что в свое время на них так повлияли обстоятельства. Вот и выходит, что добро — это стабильность, но всё не так однозначно.

Это свойственно всем людям, так устроен человек. Страх появляется тогда, когда мы в опасности. Опасность приводит людей в тонус.

Но если бы даже добро привело нас к пурпурному горизонту, серебряным звездам, хлебу по 4 рубля, девушкам с адекватными запросами и вкусной коле в Burger King, то люди светлые всё равно не стали бы браться за руки. Потому что большинству праведников, исповедующим каноничное добро, не нужно портить себе карму. Они не собираются ввязываться в авантюры, им надо, чтобы у них всё было хорошо, и никто их не трогал. Для того, чтобы добро победило, нужно действовать сообща. Но последнего союза эльфов с людьми против Мордора не будет. В книге, как ты помнишь, не все мечтали ввязываться в борьбу, потому что боялись ставить под угрозу свой народ. А здесь… всё то же самое.

В любом случае, в том, что зло победило добро, виноват человек. И учитывая все вышеперечисленные причины, получается, что главной проблемой является то, что нет у нас общей морали, общего ментора. Каждый видит свое. Религия, философия — в этом виноваты все. И мы — те, кто ищем оправдания и проводим такие же параллели, как Бормор. Но быть может, добро было бы еще хуже? Кто знает…

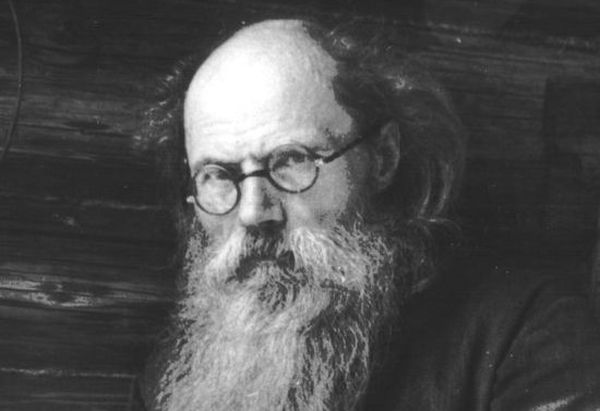

Почему существует зло? – игумен Никон (Воробьёв)

Если бы не было свободы, то не было бы возможности извратить нравственный порядок, премудрый и совершенный. Ангелы и человеки, как автоматы, подчинялись бы законам физического и нравственного мира, и зла не было бы.

Но без свободы воли не было бы в человеках и Ангелах образа Божия и подобия. Совершенное существо не мыслимо без свободы воли.

(Кстати: все атеистические учения вынуждены отрицать свободу воли; они и отрицают в теории, а на практике тихомолком допускают свободу воли, иначе пришлось бы с ужасом признать, что человек — ничтожная часть бездушной огромной машины, которая знать не знает и не хочет знать о человеке и безжалостно калечит или уничтожает его, когда законы этой машины приводят к этому).

Разумные существа, познавшие себя, как самостоятельные личности, «Я», как новые самостоятельные источники света (ивановский червячок), как центры, для которых весь мир (окружность N-го радиуса) есть только объект, объект познания и действия, причем даже Господь Бог может быть, в какой-то мере, только объектом, эти личности гораздо в большей мере сознавали до падения свое величие.

О них было сказано: Вы боги и сынове Вышнего все вы. Они не знали зла и не могли вполне оценить добра, которым пользовались. Желание стать как боги, знающие добро и зло, привело к падению и Ангелов, и человеков.

Отсюда начинается история человечества. Воспитать человека в благоговении и любви к Богу, в любви к человеку, не подавляя его свободы воли, возвести его в достоинство сына Божия – вот сложнейшая задача: абсолютно неразрешимая для людей и потребовавшая даже от Бога величайшей жертвы – воплощения, крестной смерти и воскресения Самого Бога.

С гордостью человек не может спастись. При наличии гордости он и в раю опять может отпасть от Бога уже окончательным падением, подобно демонам.

Поэтому в течение всей земной жизни Господь дает человеку познать, что без Бога он ничто, он раб своих страстишек и раб дьявола.

Вот почему до смерти Господь не позволяет вырвать плевелы, чтобы не повредить пшеницы. Это значит, что человек без недостатков, с одними положительными качествами, обязательно возгордился бы.

Если теперь с малыми добродетелями мы находим возможность гордиться, то что же было бы, если бы для нас еще здесь открылась вся слава обоженной души? Даже апостол Павел нуждался в отрицательной помощи ангела сатанина, пакости деющего, дабы не превознестись. О нас же и говорить нечего.

Как Господь старается спасти человека, так дьявол – погубить. Диавол дает человеку видимость победы над собой и вводит через это в самодовольство и гордость; дает успехи в покорении сил природы и внушает мысль: «Через знание (науку) вы победите природу, будете бессмертны и станете богами. Вы и теперь уже можете гордиться своими достижениями».

Явна противоположность двух направлений. Вполне очевидным становится промышление Божие о спасении человека и усилие диавола погубить даже тех, кто все силы употребляет на искание «единого на потребу», т. е. царствия Божия. Из области теории это переходит в самую жизнь, человек находится в непрерывной борьбе со злом, с дьяволом, с его внушениями, то падая, то восставая.

В этой борьбе он познает свою немощь, лукавство вражие, помощь Божию и любовь Божию к себе. Он познает цену добра и зла и уже со всей сознательностью избирает добро, делается непоколебимым в предпочтении добра и его источника – Бога и отвергает зло и дьявола. Хотя он и падает, делает иногда злое, но и сознает это как зло, грех, осуждает себя, кается, просит прощения у Бога и тем самым еще более утверждает свое предпочтение добра и Бога, хотя и отрицательным путем.

Тема эта слишком обширная. Ты правильно сказал, что человек должен прийти в смирение, как противоположность гордости. Эту мысль и я здесь высказываю, только в ином виде. Может быть, тебе и интересно прочесть, а если нет, то когда-либо все же пригодится.

Можно изложить это убедительнее и красивее, со ссылками на Святых Отцов. Здесь только наброска тех мыслей, которые в последние годы стали моими. Прости.

У нас все благополучно. Дождь, грязь невылазная. Не гуляем. Кряхтим от погоды. Все это тебе знакомо, дорогой А., если бы и человек Божий!

Письма студентам Московской Духовной Академии. Письмо четвертое.

Из книги «Нам оставлено покаяние. Письма»

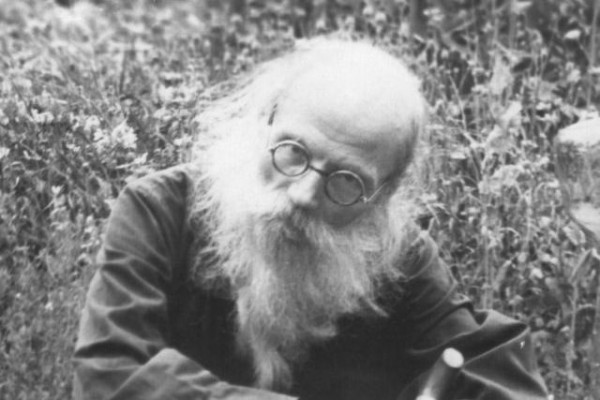

Митрополит Антоний Сурожский: почему существует зло?

Убедить человека в том, что Бог существует, мы можем, только если в наших глазах он увидит сияние вечной жизни – часто повторял митрополит Сурожский Антоний. Вашему вниманию фрагмент из книги «Бог: да или нет». Эта книга включает несколько публичных бесед, состоявшихся в 1970-х годах на британском радио и телевидении. Собеседник владыки — журналист А.М. Гольдберг — не разделяет его веру и убеждения. И все же общение оказывается возможным: разговор как встреча, как узнавание, как стремление понять и расслышать друг друга.

Анатолий Максимович: Митрополит Антоний, я знал людей, которые становились религиозными, потому что их мучил вопрос о возникновении зла; я также знал людей, которые разочаровались в религии по этой причине. Первые чувствовали или приходили к убеждению, что понятия добра и зла не могли возникнуть сами по себе, что их должна была создать высшая сила; зачем существует добро, им было, конечно, ясно, а на вопрос о том, почему и для чего существует зло, они надеялись получить ответ от религии. Вторые, те, кто разочаровался в религии, приходили к убеждению, что она не дает ответа на вопрос: как сочетать существование всемогущего Бога, олицетворяющего добро, справедливость, с тем, что творится на земле; не только в области человеческих взаимоотношений, но и в природе, где царят хаос, борьба и жестокость. Какой ответ даете Вы на этот вопрос?

Митрополит Антоний: Это очень трудный вопрос в том отношении, что, действительно, можно из одинаковых предпосылок прийти или к вере, или к сомнению. Мне кажется, что христианин даст приблизительно такой ответ: Да, Бог всемогущ; но Он создал человека свободным, и эта свобода, конечно, несет с собой возможность и добра, и зла; возможность отклонения от закона жизни или, наоборот, участия в этом законе жизни. И вот этот вопрос свободы является центральным, мне кажется, для проблемы добра и зла. Если бы Бог создал человека не способным на отклонения, человек был бы также неспособен ни на что положительное. Скажем, любовь немыслима иначе как в категориях свободы; нельзя себя отдать, когда нельзя отказать в самоотдаче; нельзя человека любить, если это чисто механическое соотношение; если бы не было свободы отказа, отречения, если не было бы, в конечном итоге, возможности зла, то любовь была бы просто силой притяжения, силой, связующей все единицы, но никак не создающей между ними нравственное соотношение.

Анатолий Максимович: Почему? Означает ли это, что зло существует для того, чтобы выделить добро, в качестве контраста?

Митрополит Антоний: Нет, я не думаю, что оно существует для этого; но где есть возможность одного, неминуемо встает возможность другого. Конечно, если бы мы были просто такие совершенные существа, которые не способны сделать ошибочный выбор, зло было бы исчерпано; но как возможность оно все равно бы существовало.

Владыка Антоний в студии BBC

Анатолий Максимович: А допускаете ли Вы, что Бог, всемогущий Бог заботится о людях, следит за судьбами человечества, помогает людям, следит за тем, чтобы на земле зло не восторжествовало?

Митрополит Антоний: Да; в этом я глубоко убежден; и опять-таки, с моей христианской точки зрения мне Бог представляется именно не безответственным Богом, Который человека создал, одарил его этой ужасной свободой, которая может все разорить и все разрушить, а потом – употребляя образы Ивана Карамазова – «ждет» где-то в конце времен момента, когда Он его будет судить и засудит за то, что человек не так пользовался данной ему свободой. Таким Бог мне не представляется. Мне представляется Бог ответственный, Бог, Который создал человека и жизнь, но Который не только ждет в конце момента итогов. И самый предел этой ответственности, которую Бог берет за жизнь и за Свои поступки, за Свой творческий акт, – это Воплощение, то, что Бог делается человеком, входит в историю и до конца погружается в ее трагизм, и где-то разрешает этот трагизм.

Анатолий Максимович: Как, где Он разрешает этот трагизм?

Анатолий Максимович: 3начит, Вы определенно, как христианин, отрицаете тезис Вольтера, который примерно исходил из того, что Бог создал человека, снабдил его всем необходимым, в первую очередь разумом, и затем счел Свою задачу выполненной: если люди будут руководствоваться разумом, то все будет хорошо, если нет – то это их дело. Потому что это, по существу, довольно логичное объяснение; но Вы, судя по тому, что Вы только что сказали, это категорически отрицаете.

Митрополит Антоний: Да, такого Бога я просто не могу себе представить, потому что это был бы до того нравственно безответственный поступок, просто безнравственный поступок, который был бы, в конечном итоге, основанием и причиной всего зла; и безответственный, злой поступок, потому что – по какому праву такой Бог нас создает, нам же на горе, когда Ему от этого ничего не будет, да еще вдобавок будет когда-то где-то нас судить? Какой же это Бог?

Анатолий Максимович: Вольтер не говорил, что Бог будет судить; он просто говорил, что Бог наделил человека всем необходимым, что Бог создал изумительный механизм, структуру человека, а главное – разум; почему же это безответственно, почему это было бы преступно?

Митрополит Антоний: Анатолий Максимович, если бы этот Бог создал такой замечательный механизм, то этот механизм не испортился бы так безнадежно; тогда, значит, Бог, Который строит этот механизм, просто ужасно плохой механик, никуда не годный. Если такой у нас Бог, Который даже механизм приличный создать не может, то, право, не о чем говорить.

Анатолий Максимович: Но как Вы объясняете себе тот факт, что Бог, с одной стороны, заботится о людях, а с другой стороны, на протяжении существования всего человечества несправедливость в основном торжествовала над справедливостью? Сперва это объясняли тем, что когда человеку приходится плохо, он в этом виноват сам, значит, это наказание за какие-то его грехи. Затем это, по-видимому, людей больше не удовлетворяло, и тогда начали говорить о том, что Бог испытывает человека, что Он испытывает веру человека – это, конечно, Иов; а когда уже это больше не удовлетворяло, то пришло христианство, которое стало убеждать людей, что страдание – это нечто возвышенное. Вы согласны с такой несколько упрощенной характеристикой развития человеческой мысли в этом направлении?

Митрополит Антоний: Я согласен; только те объяснения, которые Вы отодвигаете в прошлое как изжитые, я не до конца вижу изжитыми. Очень много зла, страдания, муки человеческой происходит от греха, просто от греха в том смысле, что если человек зол, он причиняет зло и страдание и, кроме того, он себя уродует, он сам делается жутким и перестает быть человеком.

Анатолий Максимович: Но это совершенно ясно; речь идет о том, что несправедливость торжествует над справедливостью, другими словами, что плохо приходится тем, которые не являются уж такими страшными грешниками, а может быть, даже и праведны.

Митрополит Антоний: Я думаю, что справедливость в этом смысле была бы очень непривлекательна; если бы счастье, благополучие было немедленной наградой за добро, то добро как нравственная категория было бы обесценено; это был бы чистый расчет. Я думаю, что добро именно тогда делается добром, когда человек может устоять против несправедливости, против неправды, против страдания и все равно не отречься от своего добра, от того, что кажется ему – или объективно является – добром. Если, скажем, человек щедр и бывает обманут, и, попробовав раз-другой быть щедрым, приходит к заключению, что этого не стоит делать, то щедрость его довольно бедная. Вопрос в том, какова его отзывчивость. И во всех отношениях мне кажется, что добро именно испытывается, поддается пробе тем, что оно сталкивается со злом. Я не говорю, что это хорошо по существу; но, несомненно, человек вырастает в совершенно новое измерение, совершенно новое величие, когда он способен встретиться лицом к лицу со страданием, с ненавистью, с горем, с ужасами войны и остаться до конца человечным, и еще вырасти в большую меру, скажем, сострадания, понимания, мужества, способности себя отдать и собой пожертвовать.

Анатолий Максимович: Это все-таки несколько сложный процесс. Я совершенно согласен, что конечный результат является желательным, но процесс его достижения очень сложный, это очень трудный путь; и как-то трудно себе представить, что этого нельзя было бы достичь проще. Но скажите: заботится ли Бог о судьбах человечества? Если да, то как Вы объясняете себе такое чудовищное явление, как, например, Гитлер, которое я лично считаю совершенно исключительным явлением, потому что в этом случае даже не было сделано попытки оправдать злодеяния какими-то высшими, мнимыми этическими соображениями, а было сказано просто и ясно: мы хотим творить зло. Как Вы объясняете возникновение такого явления, если Вы исходите из того, что Бог заботится о судьбах человечества?

Митрополит Антоний: Во-первых, да, я убежден, что Бог заботится о судьбах человечества. Во-вторых, я думаю, что если есть свобода в человеке, которая Богом ему дана, Бог уже не имеет права стать на пути и эту свободу изничтожить. В конечном итоге получилось бы так: Бог вас делает свободными; в тот момент, когда вы этой свободой пользуетесь не так, как Ему нравится, Он бы вас приплюснул – и вас бы не стало. И получилось бы, что, может быть, на земле было бы меньше зла, то есть злодеев меньше было бы, Гитлера бы не было, того не было, сего не было, – а в конечном итоге самый злодей из злодеев оказался бы этот Бог, Который дает мне свободу, а в тот момент, когда я ошибаюсь на своем пути или схожу с него по какому-то безумию, Он же меня убивает за нее, уничтожает. Нравственная проблема оказалась бы, я бы сказал, еще хуже первой… И представляете себе тогда жизнь человека? Он бы жил, зная, что если он поступит нехорошо, Бог его уничтожит. Следующая стадия: так как Бог знает и может предвидеть вещи, то как только у вас зародится злая мысль, Бог может вас уничтожить. Это же хуже концентрационного лагеря! Мы жили бы просто под дамокловым мечом все время: дескать, вот убьет – не убьет, убьет – не убьет… Спасибо за такого Бога!

Анатолий Максимович: Повторите…

Митрополит Антоний: Если Бог действительно сделал человека свободным, то есть способным ответственно принимать решения, которые отзываются в жизни поступками, то Бог уже не имеет права в эту свободу вторгаться насильно. Он может войти в жизнь, но – на равных правах; вот как Христос стал человеком и от этого умер на кресте: да, это я понимаю. Если же Он вторгался бы в жизнь в качестве Бога, то есть со всем Своим всемогуществом, всеведением и т. д., получилось бы так, что земной злодей, который Богом же одарен свободой, в тот момент, когда он ошибочно, не так пользуется этой свободой, стал бы жертвой Божественного гнева, то есть он был бы просто изничтожен, убит. А еще хуже: человек только успел задумать какой-нибудь неправый поступок – Бог его тут же уничтожил бы, потому что Бог знает, чтo в будущем случится. И все человечество жило бы, одаренное этой проклятой свободой, под вечным страхом: ой, промелькнула злая мысль – сейчас кара придет на меня… Ой, мне захотелось чего-то не того – что сейчас будет?… Это был бы чудовище, а не Бог, Он был бы из злодеев злодей.

Анатолий Максимович: К чему же тогда сводится Божественное вмешательство в судьбы людей?

Митрополит Антоний: Во-первых, к тому, что Бог в человека заложил закон жизни, то есть устремленность ко всему тому, что есть полнота торжествующей жизни, полнота торжествующей любви. Во-вторых, к тому, что Он дал человеку сознание добра и зла, – мы его не выдумали, это не чисто социологическое явление, потому что социологические формы меняются без конца, а понятие добра и зла везде проходит красной нитью.

Анатолий Максимович: С этим я совершенно согласен.

Митрополит Антоний: Дальше: Бог, через людей Ему верных, которые Его знают опытно, молитвенно и жизненно, Свое слово говорил, указывал нравственные мерки, указывал нравственные пути. Потому что совесть человека – вещь относительная, более или менее ясная, колеблющаяся, Он дал человеку закон; Он дал человеку правила жизни. И главное, Сам Бог вошел в историю воплощением Иисуса Христа, стал человеком и нам на деле показал, что можно пройти через весь ужас жизни, страдания и никогда не заколебаться ни в любви, ни в правде, ни в чистоте; и что такой человек – пусть он будет исторически уничтожен, разбит – не побежден. Он достиг полной меры своего человечества – а это, действительно, победа над злом гораздо большая, чем если бы просто зла не было.

Анатолий Максимович: Это поднимает целый ряд вопросов, о которых я надеюсь поговорить в следующий раз.