зачем в океане ставят мины

Донные мины: самое опасное морское оружие

«Рогатая смерть» и другие

В 1920—1930-х и в период Второй мировой такие мины наибольшее развитие получили в Германии, которая потеряла весь свой флот по Версальскому договору. Создание нового флота — это задача, требующая многих десятилетий и огромнейших затрат, а Гитлер собирался завоевать весь мир молниеносно. Поэтому нехватку кораблей компенсировали минами. Таким способом можно было резко ограничить мобильность вражеского флота: сбрасываемыми с самолетов минами запирали корабли в гаванях, не подпускали к своим портам чужие корабли, срывали плавание в определенных районах и по определенным направлениям. По замыслу немцев, лишив Англию морского подвоза, можно было создать в этой стране голод и разруху и тем самым сделать Черчилля сговорчивее.

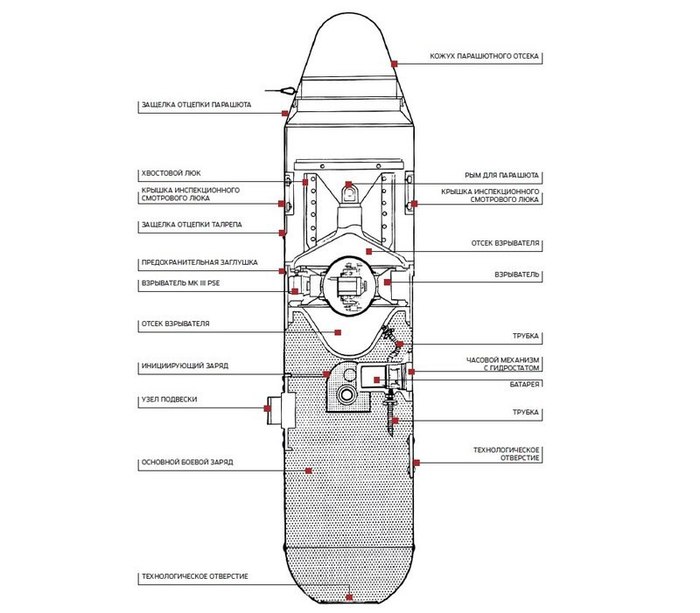

Одной из самых интересных донных неконтактных мин стала разработанная в Германии и активно применявшаяся в период Второй мировой войны немецкой авиацией мина LMB — Luftwaffe Mine B (мины, устанавливаемые с кораблей, идентичны авиационным, но не имеют устройств, обеспечивающих доставку по воздуху и сброс с больших высот и на больших скоростях). Мина LMB была самой массовой из всех немецких морских донных неконтактных мин, устанавливаемых с самолетов. Она оказалась настолько удачной, что и немецкий военный флот принял ее на вооружение и устанавливал с кораблей. Флотский вариант мины обозначался LMB/S.

На рисунке показана мина LMB, оснащенная взрывным устройством AT-1. Кожух парашютного отсека сдвинут, чтобы показать хвостовую часть мины. Блестящие пластины в хвостовой части мины — это не хвостовое оперение, а труба резонаторов низкочастотного акустического контура. Между ними рым для парашюта. На верхней части корпуса Т-образный бугель для подвески мины к самолету.

Сам по себе принцип реагирования М1 довольно прост. В качестве замыкателя электроцепи используется обычный компас. Один провод соединяется с магнитной стрелкой, второй крепится, скажем, к отметке «Восток». Стоит поднести к компасу стальной предмет, как стрелка отклонится от положения «Север» и замкнет цепь.

Но англичане нашли остроумный ответ. Они стали устанавливать на легкие понтоны винты, которые вращались от набегающего потока воды и имитировали шум боевого корабля. Понтон на длинном буксире тащил быстроходный катер, на винты которого мина не реагировала. Вскоре английские инженеры придумали способ еще лучше: они начали ставить такие винты в носовой части самих кораблей. Конечно, это снижало скорость корабля, но мины взрывались не под кораблем, а перед ним.

Крейсер типа «Киров». Водоизмещение: 8 600 т // Длина: 1.91 м // Ширина: 18 м // Скорость хода: 35 узлов // Вооружение: 9 180-мм орудий | 8 100-мм орудий | 10 37-мм орудий | 12 пулеметов крупнокалиберных | 2 трехтрубных торпедных аппаратов | 170 мин.

В своем стремлении обмануть тральщики союзников немцы в 1942 году модернизировали магнитно-акустический взрыватель. Новый образец получил название МА2. Новинка кроме шума винтов корабля учитывала и шум винтов тральщика или имитаторов. Если она засекала шум винтов, исходящий одновременно из двух точек, то взрывная цепь блокировалась.

В это же время, в 1942 году, фирма Hasag SVK разработала весьма интересный взрыватель, получивший обозначение DM1. Кроме обычного магнитного контура этот взрыватель оснащался датчиком, реагировавшим на снижение давления воды (достаточно было всего 15−25 мм водяного столба). Дело в том, что при движении по мелководью (до глубин 30−35 м) винты большого корабля «подсасывают» воду снизу и отбрасывают ее назад. Давление в промежутке между днищем корабля и морским дном немного понижается, на это как раз и отзывается гидродинамический датчик. Таким образом, мина не реагировала на проходящие мелкие катера, а вот под эсминцем или более крупным кораблем взрывалась.

Но к этому времени перед союзниками вопрос прорывания минной блокады Британских островов уже не стоял. Немцам нужно было много мин, чтобы защищать свои воды от кораблей союзников. В дальних походах легкие тральщики союзников не могли сопровождать боевые корабли. Поэтому инженеры резко упростили конструкцию АТ1, создав модель AT2. Никакими дополнительными устройствами типа приборов кратности (ZK), устройств неизвлекаемости (LiS), устройств защиты от вскрытия (GE) и прочими AT2 уже не оснащался.

В самом конце войны немецкие фирмы предложили для мин LMB взрыватели АМТ1, имевшие три контура (магнитный, акустический и низкочастотный). Но война неотвратимо шла к концу, заводы подвергались мощным авианалетам союзников и организовать промышленное производство АМТ1 уже не удалось.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Каждый, кто внимательно рассматривал фотографии времен Первой и Второй мировых войн, наверняка обращал внимание на необычную форму морских мин. Шарообразные боеприпасы были снаряжены шипами по всему контуру.

Что это за конструкция, и используют ли подобные мины сегодня?

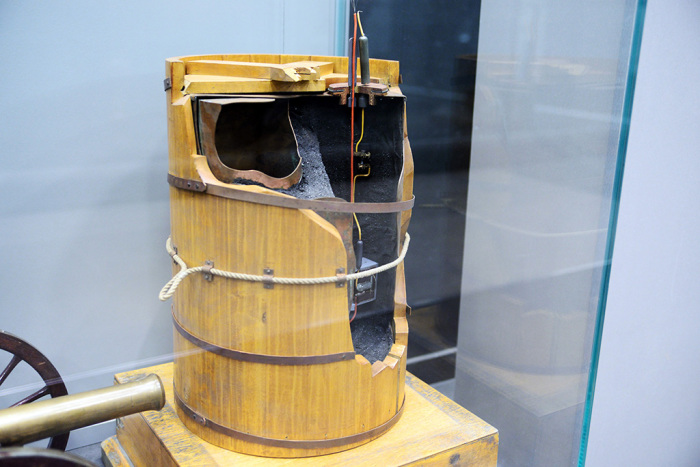

Это покажется невероятным, но первые морские мины появились во второй половине XIV века в Китае. Примитивные бомбы представляли собой загерметизированные шпаклевкой деревянные бочки со взрывчатым веществом внутри.

В действие такие бомбы приводились двумя способами: с помощью заранее зажженного фитиля, представляющего собой аналог системы отложенного подрыва, и колесцового замка с кремнем, прикрепленного к длинному тросу. Сапер сбрасывал бочку, разматывал трос и, когда мина оказывалась вблизи вражеского судна, дергал за шнур, приводя спусковой механизм в действие.

Несмотря на простоту идеи, в Европе подобные мины додумались использовать только к концу XVIII века.

Революцию в минном деле совершили русские изобретатели. В 1812 году Павел Шиллинг изобрел первый электрический взрыватель, который взрывал боеприпас с помощью электрического тока от батареи, размещенной на берегу.

Изобретение показало свою высокую эффективность в годы Крымской войны. Русский флот официально признается первым флотом в мире, который начал использовать мины не спорадически, а как элемент продуманной стратегии. В конечном счете, Россия поддерживала лидерство в саперном деле вплоть до Первой Мировой войны.

Шипастая мина, которую мы привыкли видеть в исторических фильмах, представляет собой корабельный якорный боеприпас гальваноударного действия.

Для чего нужны «рога»?

К сегодняшнему дню мина Киткина, разумеется, устарела. В современной армии применяются мины с неконтактными взрывателями, детонирующими от магнитного поля или акустики проплывающего мимо судна.

Однако, гальваноударные якорные боеприпасы не потеряли своей актуальности для обеспечения противодесантных мер. Такие мины устанавливают на берегу на небольшой глубине против высадочных средств противника.

Для чего нужны шипы на морских минах

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Старые фото и военные кинофильмы видели многие и, естественно, отмечали необычный внешний вид морских мин, которые активно использовались как в Первую мировую войну, так и во Вторую. Большие шары с шипами по всей поверхности – это и есть знаменитые боеприпасы. Вот только далеко не всем понятно, почему конструкция выглядит именно таким образом.

1. Изобретатели из Китая

Как оказалось, впервые этот вид мин был изготовлен именно в Китае еще в первые годы четырнадцатого века. Конечно, они имели абсолютно иную конструкцию, можно даже сказать примитивную. Это были бочки из дерева, наполненные взрывчатым веществом и загерметизированные при помощи шпаклевки.

Существовало два варианта активации данных бомб: используя фитиль, который поджигали заранее (прототип механизма отложенного подрыва), и при помощи присоединенного к тросу большой длины замка колесцового типа с кремнем.

Конструкция сбрасывалась сапером в воду, после чего он разматывал прикрепленный к ней трос. Как только она подплывала к судну противника, тот дергал за трос, тем самым запуская спусковой механизм. Идея максимально проста, тем не менее, европейцы до нее додумались гораздо позже, лишь к концу восемнадцатого столетия.

2. Революционное российское изобретение

Именно изобретатели из России совершили революцию в данном направлении. П. Шиллинг в 1812 г. придумал и создал первый взрыватель электрического типа. Это устройство приводило мину в действие благодаря электрическому току, поступающему от батареи, которая находилась на суше.

Во время Крымской войны изобретение продемонстрировало высокий уровень эффективности. В результате русский флот был официально признан первым во всем мире, задействовавшим боеприпасы данного типа в ходе хорошо разработанной стратегии. В итоге именно Россия лидировала в плане саперного дела долгие годы, до Первой Мировой.

3. Мина с «рогами»

4. Зачем мине понадобились «рога»

Шипы на конструкции – это не что иное, как взрыватели гальваноударного типа. Благодаря им при столкновении мины с целью происходила детонация. Внутри колпака, сделанного из свинца, размещались электролит в специальной ампуле из стекла и батарея угольно-цинкового типа.

На сегодня мина является уже устаревшей. Сейчас используют боеприпасы, оснащенные взрывателями неконтактного типа, которые детонируют под воздействием акустики корабля, проплывающего вблизи них, или магнитного поля. Но актуальность гальваноударных боеприпасов сохранена. Их устанавливают на незначительной глубине в прибрежной зоне, чтобы остановить десант врага.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Чудо-оружие немецкого флота

Появление чудо-оружия

Перед началом войны кригсмарине обладали весьма эффективным минным вооружением. По мнению флотских специалистов, противник какое-то время должен был оставаться беспомощным перед немецкими минами. Именно поэтому минные постановки следовало осуществлять сразу в больших масштабах — до того, как враг научится справляться с ними. Донные неконтактные мины подводная лодка могла выставлять через торпедные аппараты, не используя для этого специальное оборудование. Германский флот приобрёл такой опыт ещё в Первую мировую войну, получив в 1917 году на вооружение специальную «ТЕКА-Мину» (Torpedokalibermine), ставшую прообразом торпедомин кригсмарине.

Потребность в таком оружии возникла у кайзерлихмарине после того, как ведомство столкнулось с проблемой постановки минных полей в районах, недоступных для подводных минных заградителей. Эти подлодки не обладали достаточной автономностью, чтобы ставить мины у дальних портов. Поэтому возникла идея создать мину для больших подводных крейсеров без оборудования в них минных шахт, как у лодок специальной постройки.

«ТЕКА-Мина» представляла собой цилиндр длиной 2 м и калибром 50 см. Подлодка могла выставлять её через торпедный аппарат. Однако в то время ещё не были доступны технологии, позволявшие сделать мину донной и неконтактной. Поэтому «ТЕКА-Мина» была анкерной, то есть крепилась тросом к якорю, лежащему на дне.

Благодаря созданию такого чудо-оружия германские подводные крейсера в 1918 году начали минировать африканские и американские порты. Первая постановка торпедомин произошла у Дакара в апреле того же года, а их крупнейшим успехом стала гибель броненосного крейсера ВМС США «Сан Диего». Подлодка U 156 капитан-лейтенанта Рихарда Фельда в середине июля установила у Нью-Йорка 14 мин этого типа. Считается, что они могли стать причиной гибели крейсера, подорвавшегося и затонувшего 19 июля 1918 года.

Флот обратился за помощью к профессору Бестельмейеру, который работал над созданием магнитного торпедного взрывателя, и тот откликнулся на просьбу. Некоторые предложенные им идеи оказались удачными. После череды экспериментов и испытаний рейхсмарине в 1931 году получили на вооружение две магнитные торпедомины:

Подводные лодки могли использовать оба типа торпедомин, так как они создавались под 533-мм торпедные аппараты.

Торпеды или мины?

Кроме того, активное использование мин зимой имело свои преимущества, ведь долгие ночи и плохая погода не способствовали торпедным атакам. Особенно это касалось подлодок с небольшой автономностью, поскольку в это время их шансы вернуться из похода с неизрасходованными торпедами возрастали. Считалось также, что во время похода нужно комбинировать минные постановки с торпедными атаками. То есть выходившая на минирование субмарина должна была иметь ещё и некоторый запас торпед, чтобы начать их использовать после завершения работы с минами.

В случае начала вооружённого конфликта с Великобританией штаб немецких ВМС считал целесообразным начать минирование вод у юго-восточного побережья Англии, где находились важные порты перед входом в Ла-Манш. Эту роль он возложил на малые лодки II серии, которые были способны брать на борт от девяти до двенадцати мин ТМВ. Заблаговременно, ещё до нападения на Польшу, Германия вывела свои субмарины на позиции в Северном море. К 3 сентября 1939 года там было 15 лодок — одна «семёрка» и четырнадцать «двоек». Пять «двоек» находились у юго-восточного побережья Англии, готовые начать его минирование. Ещё две малые лодки шли на позиции, имея такое же задание. Одним из этих семи «минзагов» была «двойка» U 13 капитан-лейтенанта Карла Даублебски фон Айхгмайна.

Мины у Орфорда

U 13 вышла из Вильгельмсхафена после полуночи 2 сентября с девятью минами TMB и тремя торпедами на борту. Её командир получил задание достичь позиции у английского побережья в районе Орфорда и там ожидать дальнейших приказов. Необходимость действовать скрытно доставила хлопот экипажу «двойки». В дневное время лодка была вынуждена совершить пять срочных погружений, уклоняясь от различных судов, и практически всё светлое время суток провела под водой. Лишь к половине пятого утра 3 сентября она достигла границы нужного района.

С рассветом U 13 погрузилась и находилась в подводном положении до 14:34. Затем «двойка» всплыла, а спустя полчаса снова ушла под воду. В результате она приняла сигнал «Начать немедленно боевые действия против Англии» от 13:10 с запозданием в пять часов. Получив доклад радиста, Даублебски фон Айхгмайн приказал извлечь из аппаратов торпеды и загрузить в них мины.

Затем лодка взяла курс к световым буям Альдебурга, которые продолжали гореть, хотя немцы ожидали их затемнения с началом войны. Такая любезность противника избавила Даублебски фон Айхгмайна от навигационных сложностей. Лодка спокойно шла вдоль английского побережья, огибая затонувшие суда, помеченные огнями буёв. К часу ночи 4 сентября показались огни маяков Орфорда и Соутуолда, а спустя час U 13 подошла к Орфрод Несс, где стоял первый маяк. Она погрузилась и, войдя в глубокий канал, начала ставить мины.

Сначала смертельные цилиндры ложились на дно с интервалом в пять минут (около 500 м друг от друга). Последние три мины лодка поставила с бо́льшими временными промежутками: от шести до десяти минут. К 04:45 всё было закончено, и «двойка» подводным ходом начала покидать позицию. Отойдя подальше, Даублебски фон Айхгмайн положил субмарину на грунт, чтобы дать экипажу отдохнуть. U 13 появилась на поверхности лишь после полудня. Но вскоре ей пришлось срочным погружением уклоняться от появившихся самолётов. До вечера лодка по разным причинам ныряла ещё три раза.

Отойдя подальше от вражеского побережья, Даублебски фон Айхгмайн отправил в штаб сообщение о выполнении задания. Не получив подтверждения, он повторил своё сообщение ещё дважды. Штаб молчал. Когда лодка слала радиограммы, вдалеке вдруг показались два английских эсминца. Но атаковать их немцам не удалось: цели шли быстрым ходом на большом удалении от «двойки».

Всю ночь с 4 на 5 сентября U 13 шла надводным ходом, заряжая батарею. С наступлением рассвета, оказавшись в районе оживлённого судоходства, она ушла под воду. Не имея приказа, Даублебски фон Айхгмайн не стал никого атаковать. Субмарина продолжала соблюдать режим скрытности и к полуночи 6 сентября пришла в район устья реки Яде, где обменялась сигналами со сторожевиком.

Но без неприятностей море лодку не отпустило. Из-за темноты огни бакенов и маяков были плохо видны. В результате в 00:20 Даублебски фон Айхгмайн посадил субмарину на мель. Экипажу пришлось потратить час, чтобы снять её. U 13 прибыла в Вильгельмсхафен в полвторого ночи. Вернувшись на базу, её командир доложил Карлу Дёницу об успешном выполнении задания. Оставалось только ждать, когда мины сработают.

Мины и их жертвы

Кроме U 13 4–5 сентября мины поставили ещё три субмарины: U 15, U 16 и U 17. Они усеяли прибрежные воды у Ортфорда, Хартпула, Фламборо и Дувра тридцатью пятью TMB, которые погубили шесть английских и французских судов общим тоннажем в 16 000 брт. Самым результативным оказалось минное поле у Орфорда.

Вечером 10 сентября на минах U 13 погибло большое английское судно «Магдапур» (8 641 брт). Спустя шесть дней там же подорвался и получил повреждение пассажирский пароход «Сити оф Пэрис» (10 902 брт). Он не затонул, и буксиры дотянули его до порта. А последней жертвой у Орфорда стал французский угольщик «Фрине» (2 660 брт). Он подорвался и затонул в 3,5 милях (6,5 км) от маяка Альдебурга.

Одновременно с первыми донесениями о гибели судов на минах гросс-адмирал Редер решил продолжать их интенсивные постановки у восточного побережья Великобритании. Такого же мнения придерживался и его штаб, который считал важным минирование вражеских прибрежных вод у портов и военных баз.

Самая высокая активность использования мин ТМВ в начальный период войны пришлась на ноябрь 1939 – январь 1940 года. За первые четыре месяца боевых действий на них погибли и получили повреждения 25 судов общим тоннажем 107 378 брт. Отдельным успехом стали подрывы линкора «Нельсон» и крейсера «Белфаст»: оба корабля были повреждены и встали на ремонт. Из-за удачной минной постановки U 30 в январе 1940 года был временно закрыт важный английский порт Ливерпуль.

Концом минной кампании немецких подлодок у побережья Великобритании стала подготовка кригсмарине в марте 1940 года к вторжению в Норвегию и Данию. Точное количество магнитных мин, выставленных субмаринами у английских берегов, неизвестно, но вряд ли оно превышало три сотни. «Урожай» они собрали приличный: за девять месяцев войны на торпедоминах, выставленных подлодками, погибли и получили повреждения 46 судов общим тоннажем свыше 200 000 брт.

Сорванный блицкриг

«23 ноября период блужданий и поисков в решении этой проблемы закончился обнаружением немецкой мины на мелководье у Шубёри-Несс, куда её сбросил немецкий самолёт. Эту мину с большим риском разобрали. Было установлено, что мина взрывается под влиянием изменения вертикального магнитного поля (…), причём взрыватель срабатывал в том случае, когда над миной проходил корабль, построенный в Северном полушарии и поэтому имевший северный магнитный полюс, который был направлен вертикально вниз».

Всё же Роскилл неохотно признавал, что немцам удалось-таки застать англичан врасплох. Однако незначительные предвоенные запасы донных мин не позволили им развить успех. А когда производство было налажено, англичане уже имели необходимую информацию для разработки магнитного трала. Таким образом, минный блицкриг был сорван. Правда, немецких подлодок это уже не касалось. После победы над Францией они получили базы в Атлантике и перестали привлекаться к минированию вод Британской метрополии.

Минные заградители современных флотов

Ещё совсем недавно такой класс корабля, как минный заградитель, или минзаг, был довольно распространённым явлением. Причём «недавно» — это недавно в самом прямом смысле: та же Дания имела такие корабли в строю ещё в конце девяностых. Сегодня, спустя менее чем двадцать лет, подобные корабли почти исчезли. Тем не менее, есть страны, которые не отказываются от кораблей такого класса и продолжают не только их использовать, но и проектировать новые.

На запад от нашей страны к ним относится Финляндия.

Длительное время, флагманом финских ВМС был минзаг класса «Похьянмаа» (Pohjanmaa). Этот корабль водоизмещением 1450 тонн ближе к концу своей жизни был модернизирован для проведения патрульных операций и даже успел погоняться за сомалийскими пиратами, причём успешно. 6 апреля 2011 года «Похьянмаа» поймал пару скоростных пиратских лодок и корабль-базу пиратов.

В 2016 году старый уже корабль был продан частной фирме и переоборудован в исследовательское судно. Но и после этого основным классом боевых кораблей в ВМС Финляндии остаётся минзаг.

На сегодняшний день это корабли класса «Хамеенмаа» (Hameenmaa). Таких кораблей у ВМС Финляндии два – «Уусимаа» (Uusimaa), принятый в состав ВМС 2 декабря 1992 года, и собственно «Хамеенмаа», в строю с 15 апреля 1992 года. Последний с 2013 года, после вывода из боевого состава ВМС минзага «Похьянмаа» является флагманом ВМС Финляндии.

Видео (англ.) с борта:

Корабли способны нести до 150 мин разных классов, преимущественно финского производства. Финляндия имеет огромные запасы мин, которые рассматриваются ей как важнейшее средство обеспечения национальной безопасности.

Сегодня, их основной задачей мирного времени является слежение за Балтийским флотом ВМФ России в рамках совместных военных программ ЕС. Невозможно точно сказать, кому ещё Финляндия предоставляет разведывательную информацию. В случае же боевых действий, главной задачей этих кораблей будет, естественно, минирование.

В перспективе, Финляндия планирует уйти от специализированных минзагов. Не полностью, конечно. В будущем, когда корабли класса «Хамьенмаа» будут списаны по возрасту, их место займёт универсальный корвет, по своей идеологии весьма напоминающий наши 20380 – даже компоновка похожа. Этот корвет создаётся финнами в рамках программы «эскадра 2020» и он станет основой их военно-морской мощи. Ему уже присвоено имя — в честь бывшего флагмана, «Похьянмаа». Именно так будет называться новый класс боевых кораблей. Однако, и это очень по-фински, в отличие от всех аналогов, включая наши 20380, у финнов на борту корвета будут предусмотрены места для хранения мин, и рельсы для их постановки.

Также представляет интерес его усиленный корпус, для прохождения тонкого льда.

В теории надводные минзаги предназначены для, выражаясь западной терминологией, «оборонительного» минирования – постановки мин в узкостях и прибрежной зоне, для предотвращения доступа туда иностранных ВМС. Для Финляндии это означает минирование прилегающих акваторий и десантоопасных участков побережья.

Однако специфика Балтийского моря, его береговой линии и размеров, а самое главное – начертание госграницы России, и расположение её гаваней дают финнам возможность провести и так называемое «наступательное» минирование, аналогичное тому, которое они проводили в 1941-м году вместе с немцами.

Нельзя не признать – минзаги вполне «вписываются» в почти любой возможный для Финляндии сценарий войны на Балтике.

Естественно, не только Финляндия уделяет внимание вопросам постановки мин. На Балтике это вообще общая «тема», причём лидируют в ней не финны, а параноидальные шведы. Они в открытую минируют свои территориальные воды в мирное время, и до них финнам очень далеко. Не стоит в стороне и Польша – любой её десантный корабль класса «Люблин» даже по классификации является десантным кораблём-заградителем, и скорее предназначен для минирования, чем для высадки десанта. Но ни шведы, ни поляки не имеют специальных минзагов на вооружении, хотя шведы имели их совсем недавно. Финляндия в данном случае исключение, и она не собирается переставать им быть в обозримом будущем.

Однако, пять малых финских минных заградителей это просто ничто по сравнению с тем, какое развитие этот класс кораблей получил в Азии.

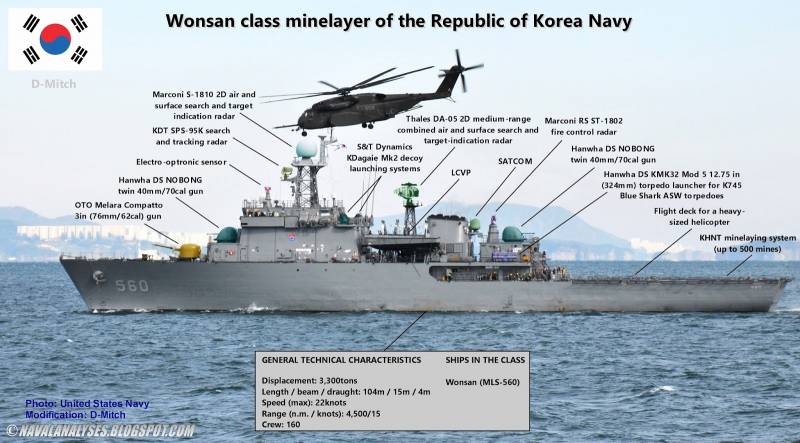

В 1998 году ВМС Республики Корея (Южная Корея) получили новый минный заградитель «Вонсан». Это был удивительный факт – господствующее на тот момент в экспертном сообществе мнение однозначно утверждало, что минзаги, как класс устарели. Но Южная Корея опровергла такие мнения, спроектировав и построив новейший минный заградитель. Корабль получил классификацию MLS-1 (Mine laying ship-1, в переводе «корабль – постановщик мин – 1»). Корейцы планировали построить три таких корабля, но ограничили класс одним по соображениям экономии.

«Вонсан» имеет 3300 тонн водоизмещения, более чем вдвое превосходя финские минзаги. Его длина 104 метра, а экипаж 160 человек. На корабле есть посадочная площадка достаточно большая, чтобы принимать вертолёты MH-53, которых, правда, пока у южнокорейцев нет. Максимальная скорость корабля – 22 узла.

Артиллерийским орудием является 76-мм пушка компании Oto Melara, со скорострельностью до 85 выстрелов в минуту. ПВО обеспечивают вместе с ней две орудийных установки NOBONG со спаренными 40-мм автоматическими пушками каждая. Одна башня расположена за 76 миллиметровкой на носу, вторая, ближе к корме, на надстройке, перед посадочной площадкой. Пушки являются корейскими копиями итальянских автоматов Ото Breda.

Самая интересная особенность корейских минзагов – наличие у них у всех противолодочных возможностей.

Так, «Вонсан» имеет американский гидроакустический комплекс AN/SQS-56 и два трёхтрубных торпедных аппарата Mk.32 mod.5, производимых в Южной Корее по лицензии. Последние предназначены для пуска 324-мм противолодочных торпед LIG Nex1 K745 Blue Shark, корейской разработки и производства, которые несёт этот корабль.

Также корабль оснащён совершенными комплексами постановки помех корейского производства Dagaie Mk.2, способными работать в полностью автоматическом режиме.

Но главным «калибром» корабля является его способность ставить мины.

После того как южнокорейцы отказались от продолжения серии «Вонсанов» казалось, что на этом всё закончится, однако, 28 мая 2015 года на верфи Hyundai Heavy Industries был заложен ещё более мощный заградитель, спроектированный на базе «Вонсана» — «Нампо» (Nampo).

Корабль получил класс MLS-2 (Mine laying ship-2, в переводе «корабль – постановщик мин – 2»). «Нампо» — это увеличенный в размерах и усовершенствованный «Вонсан». Его длина 114 метров, а водоизмещение 4000 тонн. Как видно, он больше «Вонсана» и длиннее. У него, в отличие от «Вонсана» есть не только вертолётная палуба, но и ангар. Пушка имеет только качающуюся часть от 76-мм Oto Melara, всё остальное разработано в Южной Корее. Экипаж меньше, чем у «Вонсана» за счёт большей автоматизации. Система постановки мин модернизирована и вместо шести направляющих для сброса мин имеет восемь, и четыре кормовых лацпорта, по паре направляющих в каждый. При этом, система допускает автоматический сброс мин за борт по точным координатам, с выставлением индивидуальных интервалов между сбросом предыдущей и последующей мины и самим сбросом в автоматическом режиме.

На модели хорошо видны отличия от «Вонсана»

Корабль оснащён ещё существенно более мощным радиолокационным комплексом, чем «Вонсан». Если у «Вонсана» основная РЛС производства «Маркони» (РЛС обнаружения воздушных и надводных целей Marconi S-1810 2D, кроме неё есть РЛС ср. дальности Thales DA-05 2D поисковая РЛС KDT SPS-95K и РЛС управления огнём Marconi RS ST-1802), то «Нампо» в качестве «главного» радара несёт многолучевую РЛС LIG Nex1 SPS-550K 3D, обладающую значительно большими возможностями.

Противовоздушное вооружение существенно эффективнее, чем у «Вонсана» — вместо пары автоматов калибра 40 мм, у «Нампо» имеется ЗРК с ракетами K-SAAM, вертикальная пусковая установка которых установлена в обще надстройке с вертолётным ангаром. В УВП помещается 16 ЗУР (по 4 в ячейке).

Но самое главное — в той же УВП может быть установлено до 4-х ПЛУР Red Shark, с уже упоминавшейся торпедой Blue Shark в качестве головной части. Это очень серьёзно поднимает его противолодочные возможности.

Сравнительные фото «Вонсана» и «Нампо»

Помимо всего прочего, «Нампо» обладает, как заявляется в прессе, «системами противоминной борьбы», а также расширенными возможностями по поиску подводных лодок. С учётом возможности базирования на корабле противолодочного вертолёта, он оказывается востребованным далеко не только как минный заградитель. Видимо, поэтому в последнее время и «Вонсан», и «Нампо» в англоязычных источниках стали называть «Противолодочный минный заградитель».

9 июня 2017 года, спустя два года после закладки, «Нампо» вступил в строй, на нём был поднят флаг ВМС Республики Корея. Таким образом, Южная Корея на сегодня является страной, имеющей два крупных и современных минных заградителя специальной постройки. При этом, корейцы ни разу не заявляли, что будут ограничиваться уже построенными минзагами, так что вполне возможно, что за «Нампо» последуют и другие корабли такого же класса.

Однако, судя по всему, это не последний пример. «Судя по всему», так как следующий корабль – японский, а с японцами всё не просто.

Оба корабля классифицируются как «тендеры», то есть «плавбазы», причём именно для тральщиков. И хотя технической информации по этим кораблям ни на русском, ни на английском языке не найти, пресс релизы об их участии в противоминных учениях совместно с США или Австралией появляются регулярно. Корабли делают то, что явным образом следует из объявленного их предназначения – передают тральщикам топливо и припасы в море. Даже трогательные фото плавбазы с австралийскими тральщиками есть – ну не дать, не взять мамка с детками.

Заправка тральщиков в входе учений. Это «Бунго».

Да и конструктив корабля заявленному предназначению соответствует – есть ангар для большого вертолёта, способного буксировать трал, и отсек под сам трал в корме.

Однако есть нюансы.

Смотрим на вид с кормы.

Четыре лацпорта справа и слева явно намекают нам на то, что «Урага» и его систершип не только уничтожают мины, но и ставят их. Явным образом, эти корабли имеют по 4 минных палубы, и для экономии места, лацпорты для сброса мин с этих палуб сделаны на каждой из них – специально, чтобы не тащить мину к рельсам общим для разных палуб. Открыли крышку и всё. И, судя по размерам корабля и этих крышек, мин там примерно как у «Вонсана» или «Нампо».

А это значит, что правы те, кто называет корабли класса «Урага» самыми большими минными заградителями в мире.

И японцы, и корейцы в состоянии проводить с помощью этих кораблей операции по минированию поистине стратегических масштабов. Корейские минзаги способны в течение считанных часов выставить минимум тысячу мин. В течение недели, прикрытые минимальными силами авиации, эта пара кораблей способна выставить такое количество мин, которое окажется фактором планетарного масштаба. С максимальной степенью вероятности, и корейские, и японские корабли предназначены для проведения экстренной организации противодесантной обороны или блокады узкостей.

Несмотря на то, что от специализированных минных заградителей отказались почти все флоты в мире, этот класс кораблей вполне себе существует, более того, как ни странно, он развивается. При этом «трендами» является рост водоизмещения заградителей (даже новые финские корветы будут иметь около 3300 тонн водоизмещения – в основном из-за минно-заградительной функции, а у «Нампо» уже 4000 тонн), совмещение в минзаге функционала других боевых кораблей (например, придание кораблю противолодочных возможностей, как у корейцев, или совмещение минзага и корвета, как будет у финнов). Стоит ожидать, что при определённом уровне обострения военно-политической обстановки в мире, которая снова сделает актуальным «стратегическое» «оборонительное» минирование (например, блокада минами фареро-исландского барьера или датских проливов), минзаги могут быстро вернуться, причём на новом, ранее невиданном техническом уровне.

masterok

masterok