зачем в ракете бак с окислителем

Виды ракетного топлива военного назначения

Исторический экскурс

После изобретения в конце XIX века бездымного пороха на его основе было разработано однокомпонентное баллиститное топливо, состоящее из твердого раствора нитроцеллюлозы (горючего) в нитроглицерине (окислителе). Баллиститное топливо обладает кратно большей энергетикой по сравнению с дымным порохом, имеет высокую механическую прочность, хорошо формуется, длительно сохраняет химическую стабильность при хранении, обладает низкой себестоимостью. Эти качества предопределили широкое использование баллиститного топлива в наиболее массовых боеприпасах, оснащенных РДТТ – реактивных снарядах и гранатах.

Одновременно с баллиститным и жидким ракетным топливом развивались многокомпонентные смесевые твердые топлива, как наиболее приспособленные к применению в военных целях в связи с их широким температурным диапазоном эксплуатации, устранением опасности разлива компонентов, меньшей стоимости твердотопливных ракетных двигателей за счет отсутствия в их конструкции трубопроводов, клапанов и насосов, большей тягой на единицу веса.

Основные характеристики ракетных топлив

Кроме агрегатного состояния своих компонентов, ракетные топлива характеризуются следующими показателями:

— удельный импульс тяги;

— термическая стабильность;

— химическая стабильность;

— биологическая токсичность;

— плотность;

— дымность.

Удельный импульс тяги ракетных топлив зависит от давления и температуры в камере сгорания двигателя, а также молекулярного состава продуктов сгорания. Кроме того, удельный импульс зависит от степени расширения сопла двигателя, но это больше относится к внешней среде применения ракетной техники (воздушная атмосфера или космическое пространство).

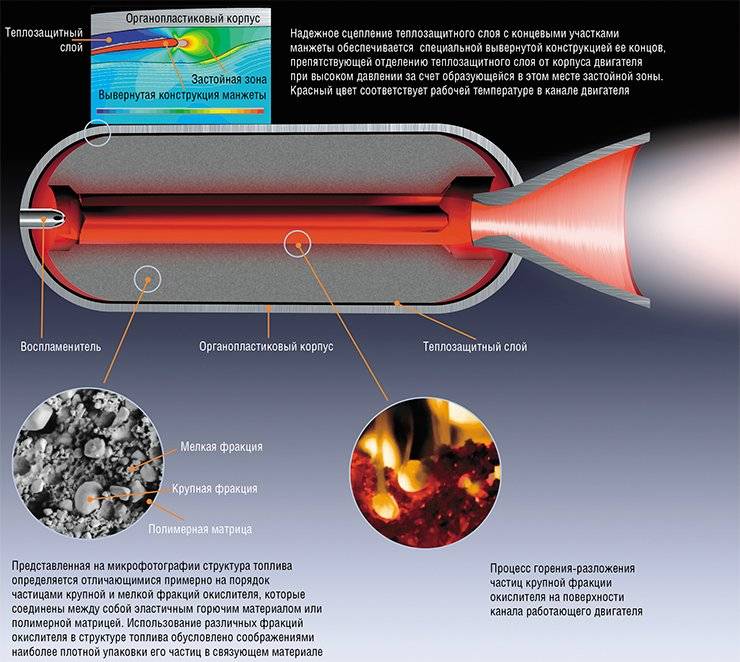

Повышенное давление обеспечивается с помощью использования конструкционных материалов с высокой прочностью (стальных сплавов для ЖРД и органопластиков для РДТТ). В этом аспекте ЖРД опережают РДТТ по причине компактности своего двигательного агрегата по сравнению с корпусом твердотопливного двигателя, являющегося одной большой камерой сгорания.

Высокая температура продуктов сгорания достигается с помощью добавления в твердое топливо металлического алюминия или химического соединения – гидрида алюминия. Жидкое топливо может использовать подобные добавки только в случае его загущения специальными добавками. Теплозащита ЖРД обеспечивается с помощью охлаждения топливом, теплозащита РДТТ – с помощью прочного скрепления топливной шашки со стенками двигателя и применения выгорающих вкладышей из углерод-углеродного композита в критическом сечении сопла.

Молекулярный состав продуктов сгорания/разложения топлива влияет на скорость истечения и их агрегатное состояние на срезе сопла. Чем меньше вес молекул, тем больше скорость истечения: наиболее предпочтительными продуктами сгорания являются молекулы воды, за ними следуют молекулы азота, углекислого газа, окислы хлора и других галогенов; наименее предпочтительным является окисел алюминия, который конденсируется в сопле двигателя до твердого состояния, снижая тем самым объем расширяющихся газов. Кроме того, фракция окисла алюминия вынуждает применять сопла конической формы из-за абразивного износа наиболее эффективных сопел Лаваля с параболической поверхностью.

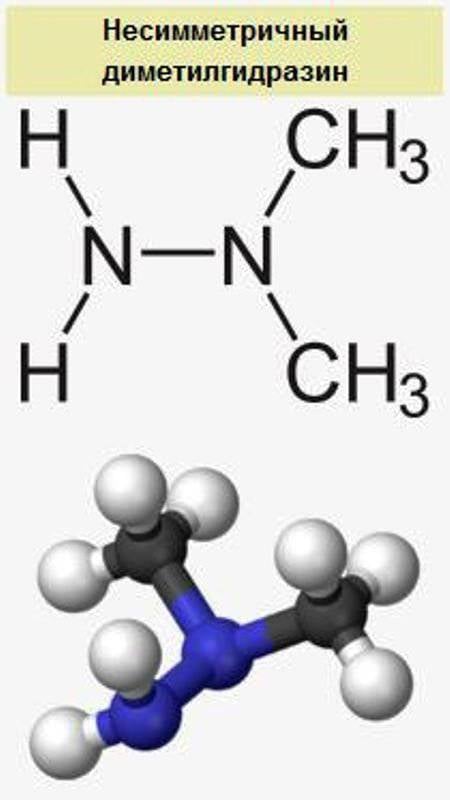

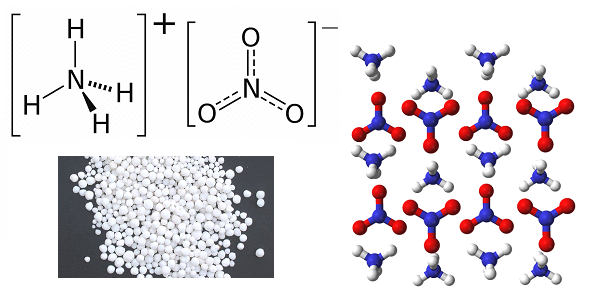

В настоящее время в военной сфере применяется исключительно высококипящее жидкое топливо на основе тетраоксида азота (АТ, окислитель) и несимметричного диметилгидразина (НДМГ, горючее). Термическая стабильность этой топливной пары определяется температурой кипения АТ (+21°C), что ограничивает применение данного топлива ракетами, находящимися в термостатированных условиях ракетных шахт МБР и БРПЛ. В связи с агрессивностью компонентов технологией их производства и эксплуатации баков ракет владела/владеет только одна страна в мире — СССР/РФ (МБР «Воевода» и «Сармат», БРПЛ «Синева» и «Лайнер»). В порядке исключения АТ+НДМГ применяется в качестве топлива авиационных крылатых ракет Х-22 «Буря», но из-за проблем с наземной эксплуатацией Х-22 и их следующее поколение Х-32 планируется заменить крылатыми ракетами «Циркон» с реактивным двигателем, использующими керосин в качестве горючего.

Термическая стабильность твердых топлив в основном определяется соответствующим свойством растворителя и полимерного связующего. В составе баллиститных топлив растворителем является нитроглицерин, который в твердом растворе с нитроцеллюлозой имеет температурный диапазон эксплуатации от минус до плюс 50°C. В смесевых топливах в качестве полимерного связующего используются различные синтетические каучуки с тем же температурным диапазоном эксплуатации. Однако термическая стабильность основных компонентов твердого топлива (динитрамид аммония +97°C, гидрид алюминия +105°C, нитроцеллюлоза +160°C, перхлорат аммония и октоген +200°C) значительно превышает аналогичное свойство известных связующих, в связи с чем актуальным является поиск их новых составов.

Наиболее химически стабильной является топливная пара АТ+НДМГ, поскольку для неё разработана уникальная отечественная технология ампулизированного хранения в алюминиевых баках под небольшим избыточным давлением азота в течение практически неограниченного времени. Все твердые топлива со временем химически деградируют из-за самопроизвольного разложения полимеров и их технологических растворителей, после чего олигомеры вступают в химические реакции с другими, более стойкими компонентами топлива. Поэтому шашки РДТТ нуждаются в регулярной замене.

Биологически токсичным компонентом ракетных топлив является НДМГ, который поражает центральную нервную систему, слизистые оболочки глаз и пищеварительного тракта человека, провоцирует раковые заболевания. В связи с этим работа с НДМГ ведется в изолирующих костюмах химзащиты с применением автономных дыхательных аппаратов.

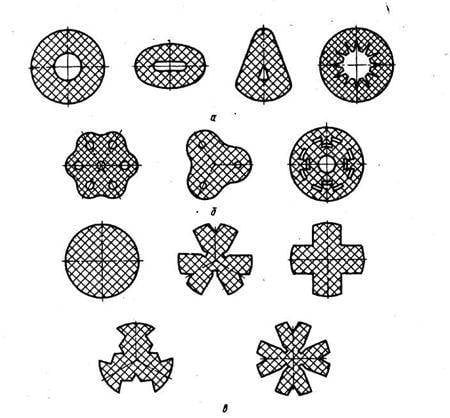

Величина плотности топлива прямо влияет на массу топливных баков ЖРД и корпуса РДТТ: чем больше плотность, тем меньше паразитная масса ракеты. Наименьшая плотность у топливной пары водород+кислород — 0,34 г/куб. см, у пары керосин+кислород плотность составляет 1,09 г/куб. см, АТ+НДМГ – 1,19 г/куб. см, нитроцеллюлоза+нитроглицерин – 1,62 г/куб. см, алюминий/гидрид алюминия + перхлорат/динитрамид аммония – 1,7 г/куб.см, октоген+перхлорат аммония – 1,9 г/куб. см. При этом надо учитывать, что у РДТТ осевого горения плотность топливного заряда примерно в два раза меньше плотности топлива из-за звездообразного сечения канала горения, применяемого с целью поддержания постоянного давления в камере сгорания вне зависимости от степени выгорания топлива. То же самое относится к баллиститным топливам, которые формируются в виде набора лент или шашек для сокращения времени горения и дистанции разгона реактивных снарядов и ракет. В отличии от них плотность топливного заряда в РДТТ торцевого горения на основе октогена совпадает с указанной для него максимальной плотностью.

Последним из основных характеристик ракетных топлив является дымность продуктов сгорания, визуально демаскирующих полет ракет и реактивных снарядов. Указанный признак присущ твердым топливам, содержащим в своем составе алюминий, окислы которого конденсируются до твердого состояния в процессе расширения в сопле ракетного двигателя. Поэтому указанные топлива применяются в РДТТ баллистических ракет, активный участок траектории которых находится вне зоны прямой видимости противника. Авиационные ракеты снаряжаются топливом на основе октогена и перхлората аммония, реактивные снаряды, гранаты и противотанковые ракеты – баллиститным топливом.

Энергетика ракетных топлив

Для сравнения энергетических возможностей различных видов ракетного топлива необходимо задать для них сопоставимые условия горения в виде давления в камере сгорания и степени расширения сопла ракетного двигателя – например, 150 атмосфер и 300-кратное расширение. Тогда для топливных пар/троек удельный импульс составит:

кислород+водород – 4,4 км/с;

кислород+керосин – 3,4 км/с;

АТ+НДМГ – 3,3 км/с;

динитрамид аммония + гидрид водорода + октоген – 3,2 км/с;

перхлорат аммония + алюминий + октоген – 3,1 км/с;

перхлорат аммония + октоген – 2,9 км/с;

нитроцеллюлоза + нитроглицерин – 2,5 км/с.

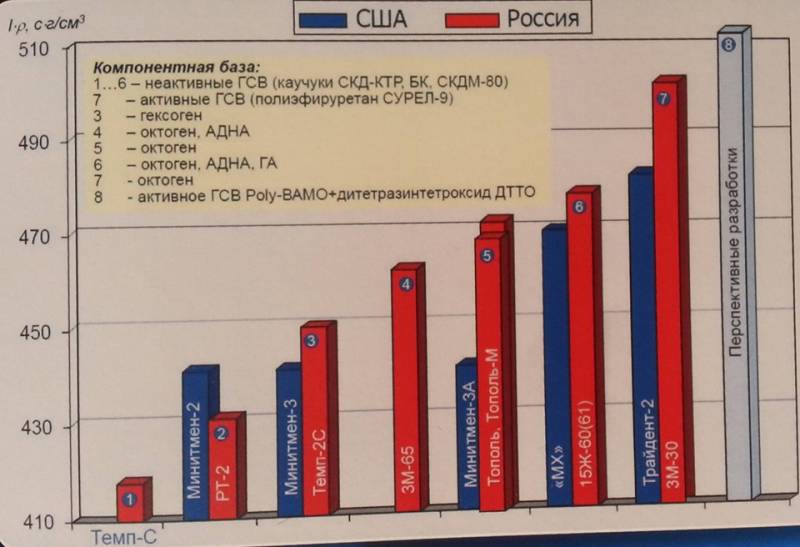

Твердое топливо на основе динитрамида аммония является отечественной разработкой конца 1980-х годов, применялось в качестве топлива второй и третьей ступеней ракет РТ-23 УТТХ и Р-39 и до сих пор не превзойдено по энергетическим характеристикам лучшими образцами зарубежного топлива на основе перхлората аммония, применяемыми в ракетах Minuteman-3 и Trident-2. Динитрамид аммония является взрывчатым веществом, детонирующим даже от светового излучения, поэтому его производство ведется в помещениях, освещаемых маломощными лампами красного света. Технологические сложности не позволили освоить процесс изготовления ракетного топлива на его основе нигде в мире, кроме как в СССР. Другое дело, что советская технология в плановом порядке была реализована только на Павлоградском химическом заводе, расположенном в Днепропетровской области УССР, и была потеряна в 1990-е годы после перепрофилирования завода на выпуск бытовой химии. Однако, судя по тактико-техническим характеристикам перспективных образцов вооружения типа РС-26 «Рубеж», технология была восстановлена в России в 2010-х годах.

В качестве примера высокоэффективной композиции можно привести состав твердого ракетного топлива из российского патента № 2241693, принадлежащего ФГУП «Пермский завод им. С.М. Кирова»:

окислитель – динитрамид аммония, 58%;

горючее – гидрид алюминия, 27%;

пластификатор – нитроизобутилтринитратглицерин, 11,25%;

связующее — полибутадиеннитрильный каучук, 2,25%;

отвердитель – сера, 1,49%;

стабилизатор горения — ультрадисперсный алюминий, 0,01%;

добавки – сажа, лецитин и т.д.

Перспективы развития ракетных топлив

Основными направлениями развития жидких ракетных топлив являются (в порядке очередности реализации):

— использование переохлажденного кислорода с целью увеличения плотности окислителя;

— переход к топливной паре кислород+метан, горючий компонент которой обладает на 15% большей энергетикой и в 6 раз лучшей теплоемкостью, чем керосин с учетом того, что алюминиевые баки при температуре жидкого метана упрочняются;

— добавление озона в состав кислорода на уровне 24% с целью повышения температуры кипения и энергетики окислителя (большая доля озона является взрывоопасной);

— использование тиксотропного (загущенного) топлива, компоненты которого содержат взвеси из пентаборана, пентафторида, металлов или их гидридов.

Переохлажденный кислород уже используется в ракете-носителе Falcon 9, ЖРД на топливной паре кислород+метан разрабатываются в России и США.

Главным направлением развития твердых ракетных топлив является переход на активные связующие, содержащие в составе своих молекул кислород, улучшающий окислительный баланс твердого топлива в целом. Современным отечественным образцом такого связующего является полимерный состав «Ника-М», включающий циклические группы из двуокиси динитрила и бутилендиола полиэфируретана, разработки ГосНИИ «Кристалл» (г. Дзержинск).

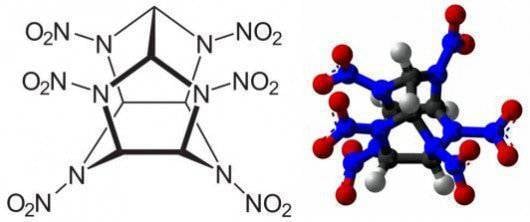

Другим перспективным направлением является расширение номенклатуры используемых нитраминных взрывчатых веществ, обладающих большим кислородным балансом по сравнению с октогеном (минус 22%). В первую очередь это гексанитрогексаазаизовюрцитан (Cl-20, кислородный баланс минус 10%) и октанитрокубан (нулевой кислородный баланс), перспективы применения которых зависят от снижения стоимости их производства – в настоящее время Cl-20 на порядок дороже октогена, октонитрокубан на порядок дороже Cl-20.

Кроме совершенствования известных типов компонентов, исследования также ведутся в направлении создания полимерных соединений, молекулы которых состоят исключительно из атомов азота, соединенных между собой одинарными связями. В результате разложения полимерного соединения под действием нагрева азот образует простые молекулы из двух атомов, соединенных тройной связью. Выделяемая при этом энергия двукратно превышает энергию нитраминных ВВ. Впервые азотные соединения с алмазоподобной кристаллической решеткой были получены российскими и немецкими учеными в 2009 году в ходе экспериментов на совместной опытной установке под действием давления в 1 млн. атмосфер и температуры в 1725°C. В настоящее время ведутся работы по достижению метастабильного состояния азотных полимеров при обычных давлении и температуре.

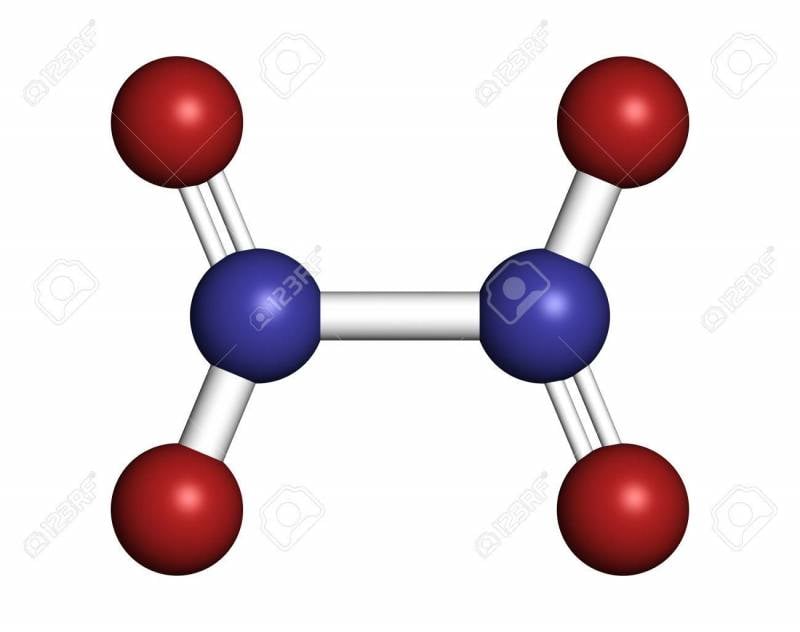

Перспективными кислородсодержащими химическими соединениями являются высшие окислы азота. Известный оксид азота V (плоская молекула которого состоит из двух атомов азота и пяти атомов кислорода) не представляет практической ценности в виде компонента твердого топлива в связи с низкой температурой его плавления (32°C). Исследования в этом направлении ведутся путем поиска метода синтеза оксида азота VI (гексаоксид тетраазота), каркасная молекула которого имеет форму тетраэдра, в вершинах которого расположены четыре атома азота, связанных с шестью атомами кислорода, расположенными на ребрах тетраэдра. Полная замкнутость межатомных связей в молекуле оксида азота VI дает возможность прогнозировать для него повышенную термическую стабильность, сходную с уротропином. Кислородный баланс оксида азота VI (плюс 63%) позволяет существенно повысить удельный вес в составе твердого ракетного топлива таких высокоэнергетических компонентов, как металлы, гидриды металлов, нитрамины и углеводородные полимеры.

megavolt_lab

megavolt_lab

Записки сумасшедшего ракетчика

На прошлой неделе я описывал устройство и принцип работы всех применяемых в космонавтике химических ракетных двигателей, в том числе и жидкостный ракетный двигатель (ЖРД). Для понимания принципа работы я привел простейшую схему:

На ней все до банальности просто: трубы с компонентами топлива входят в камеру сгорания, где топливо горит, а продукты сгорания выбрасываются через сопло назад, толкая двигатель вперед.

Так как же такая простая схема на деле превращается в такое сложное переплетение всяких трубок, проводов и устройств?

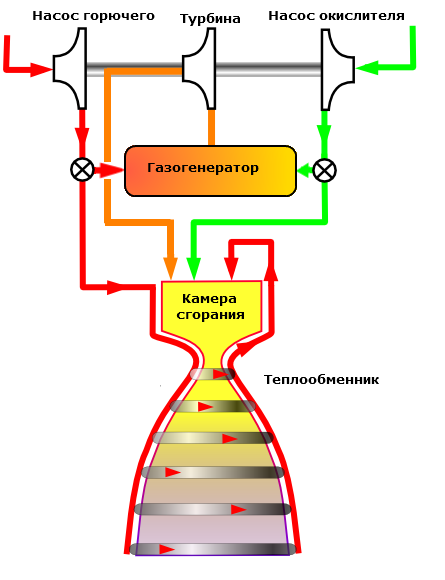

Для маршевых двигателей ракетных ступеней применяют такую схему подачи топлива, где компоненты топлива под действием небольшого давления газа наддува поступают в насосы, которые в свою очередь за счет вращения крыльчаток (как обычная водяная помпа, только прочнее, мощнее и тяжелее) подают жидкости в камеру сгорания под большим давлением.

Также не следует забывать про вентили, которыми автоматика управляет потоками жидкостей и газов в трубах. К каждому такому вентилю идут провода, что вносит свой вклад в этот клубок.

В более мощных двигателях в газогенератор подаются те же компоненты топлива, которые используются в основной камере сгорания. В этом случае бак с перекисью не нужен, но из основных баков выходят дополнительные трубы, а на валу ТНА появляются насосы для подачи жидкостей в газогенератор. Для запуска этой системы приходится применять пиротехнические шашки для первоначальной раскрутки ТНА.

На этом видео стендовых испытаний двигателя на 15-й секунде хорошо видно, как из патрубка рядом с соплом выбрасывается отработанный парогаз:

Двигатели, где газ после ТНА выбрасывается наружу, называются ЖРД открытого цикла. В таких двигателях можно добиваться большего давления в камере сгорания, а его ТНА меньше подвержен износу, чем в ЖРД закрытого цикла, в которых газ подается в сопло, где дожигается, принимая участие в создании тяги. ЖРД закрытого цикла обладают большим коэффициентом полезного действия (надеюсь, помните, что это такое из школьной физики? ;)).

На этом видео на 19.25 виден туман, идущий от ракеты сверху справа. Это дренаж кислорода. Водород при дренировании надо отводить подальше, чтобы он не образовывал с кислородом взрывоопасную смесь, поэтому его сброс виден а мачте за ракетой.

Вот, вроде бы, получили мы рабочую схему ЖРД, но только вот проблема: проработает такая схема не больше нескольких секунд, а потом камера сгорания и сопло расплавятся. Уж слишком там горячо. Значит стенки камеры сгорания и сопла надо охлаждать. Для этого применяют два способа: жидкостное охлаждение и паровую завесу.

Для осуществления первого способа стенки камеры сгорания и сопла пронизаны множеством каналов, по которым течет горючее перед тем, как попасть внутрь камеры сгорания. Система работает по принципу холодильника самогонного аппарата.

В этом видео, посвященном двигателю F-1 ракеты Сатурн-5, с 49-й секунды видно между срезом сопла и ярким пламенем некую темную область. Это и есть завеса, защищающая сопло от адского жара потока газов.

Таким образом схема ЖРД из первоначальной простоты превратилась в это:

Также стоит сказать пару слов о строении головки камеры сгорания. На этой фотографии представлена головка камеры в разрезе. Видно, что у нее довольно сложное строение.

Дело в том, что для достижения надежного зажигания и стабильного горения нужно хорошо перемешать компоненты топлива, причем, в нужной пропорции. Для этого применяются специальные схемы расположения форсунок:

Сами форсунки тоже имеют сложную конструкцию. Например, вот такая центробежная форсунка:

Теперь нам осталось поговорить о системах зажигания. Тут все достаточно просто: внутри камеры сгорания помещается некое устройство, дающее огонь. Таким устройством может быть пороховая шашка, электродуговой разрядник, газовая горелка наподобие сварочной. В последнее время проводятся эксперименты по разработке лазерных систем. В ракетах Союз пошли по совсем простому пути: пиротехнические шашки поместили в камеры сгорания на обычных деревянных палках:

А для топливной пары НДМГ+АТ (несимметричный диметилгидразин + азотный тетраоксид), используемой на ракетах Протон, системы зажигания и вовсе не нужны, так как компоненты топлива самовоспламеняются при смешивании.

Это серьезная проблема, так как в невесомости жидкость в баках перемешивается с газом, слипается в пузыри и не поступает в трубопроводы. Советские конструкторы первых ракет, оснащенных третьей ступенью, пошли в обход этой проблемы: двигатель третьей ступени запускался до того, как останавливался двигатель второй ступени. Для выхода газовой струи двигателя предназначалась решетчатая конструкция между второй и третьей ступенями. Наглядно этот процесс показан на времени 11.25 здесь:

Но все время так не поделаешь: для баллистической схемы выведения и для орбитальных маневров все-таки придется запускать ЖРД в невесомости.

Самый простой вариант: заключить жидкость в баке в полимерный мешок, который предотвратит перемешивание жидкости с газом:

Но такой способ не годится для баков большого объема: слишком непрочен мешок. Поэтому система с мешком применяется для запуска двигателей малой тяги, которые работают несколько секунд, создавая ускорение, достаточное для осаживания жидкостей в больших баках.

На этом видео с самого начала виден этот процесс: три газовые струи исходят как раз от двигателей малой тяги, а через несколько секунд происходит зажигание основного двигателя.

Вот такие инженерные хитрости приходится применять для решения всех проблем, связанных с работой ЖРД. Расплатой за это становится сложность конструкции двигателя, превращающегося в такой клубок, что без бутылки и не разберешься.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—Приложения

—5 друзей

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

Новые цветы

—Рубрики

—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

—Друзья

—Постоянные читатели

—Статистика

СЕКРЕТНОЕ ГОРЮЧЕЕ

Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) – очень совершенные машины, и их характеристики на 90%, а то и больше, определяются примененным топливом. Эффективность же топлива зависит от состава и запасенной энергии. Идеальное топливо должно состоять из легких элементов – из самого начала таблицы Менделеева, дающих максимальную энергию при окислении. Но это не все требования к топливу – еще оно должно быть совместимым с конструкционными материалами, стабильным при хранении и по возможности недорогим. Но ракета – это не только двигатель, но еще и баки ограниченного объема: чтобы взять на борт больше топлива, его плотность должна быть повыше. Кроме топлива ракета везет с собой и окислитель.

Идеальный окислитель с точки зрения химии – жидкий кислород. Но одной химией ракета не исчерпывается, это конструкция, в которой все взаимоувязано. Вернер фон Браун выбрал для Фау-2 спирт и жидкий кислород, и дальность ракеты получилась 270 км. Но если бы ее двигатель работал на азотной кислоте и дизельном топливе, то дальность увеличилась бы на четверть, потому что такого топлива в те же баки помещается на две тонны больше!

Ракетное топливо – кладовая химической энергии в компактном виде. Топливо тем лучше, чем больше энергии запасает. Поэтому вещества, хорошие для ракетного топлива, всегда чрезвычайно химически активны, непрерывно пытаются высвободить скрытую энергию, разъедая, сжигая и разрушая все вокруг. Все ракетные окислители либо взрывоопасны, либо ядовиты, либо нестойки. Жидкий кислород – единственное исключение, и то только потому, что природа приучилась к 20% свободного кислорода в атмосфере. Но даже жидкий кислород требует уважения.

Вместо спирта, который наряду с жидким кислородом использовал Вернер фон Браун, Королев выбрал керосин

Молекула азотной кислоты содержит как балласт лишь один атом азота да «половинку» молекулы воды, а два с половиной атома кислорода могут быть использованы для окисления горючего. Но азотная кислота – очень «хитрое» вещество, настолько странное, что непрерывно реагирует само с собой – атомы водорода от одной молекулы кислоты отщепляются и прицепляются к соседним, образуя непрочные, но чрезвычайно химически активные агрегаты. Из-за этого в азотной кислоте обязательно образуются разного рода примеси.

Кроме того, азотная кислота очевидно не удовлетворяет требованиям совместимости с конструкционными материалами – под нее специально приходится подбирать металл для баков, труб, камер ЖРД. Тем не менее «азотка» стала популярным окислителем еще в 1930-е годы – она дешева, производится в больших количествах, достаточно стабильна, чтобы ею можно было охлаждать камеру двигателя, пожаро- и взрывобезопасна. Плотность ее заметно больше, чем у жидкого кислорода, но главное ее достоинство по сравнению с жидким кислородом состоит в том, что она не выкипает, не требует теплоизоляции, может неограниченно долго храниться в подходящей таре. Только где ее взять, подходящую тару?

Все 1930-е и 1940-е годы прошли под знаменем поиска подходящих емкостей для азотной кислоты. Но даже самые стойкие сорта нержавеющей стали медленно разрушались концентрированной азоткой, в результате на дне бака образовывался густой зеленоватый «кисель», смесь солей металлов, который, конечно же, нельзя подавать в ракетный двигатель – он мгновенно забьется и взорвется.

Для уменьшения коррозионной активности азотной кислоты в нее стали добавлять различные вещества, пытаясь, зачастую методом проб и ошибок, найти комбинацию, которая бы, с одной стороны, не испортила окислитель, с другой – сделала его более удобным в использовании. Но удачная добавка была найдена только в конце 1950-х американскими химиками – оказалось, что всего 0,5% плавиковой (фтористоводородной) кислоты уменьшают скорость коррозии нержавеющей стали в десять раз! Советские химики задержались с этим открытием лет на десять-пятнадцать.

Тем не менее первый в СССР ракетный самолет-перехватчик БИ-1 использовал именно азотную кислоту и керосин. Баки и трубы пришлось делать из монель-металла – сплава никеля и меди. Этот сплав получался «естественным» образом из некоторых полиметаллических руд, поэтому был популярным конструкционным материалом второй трети ХХ века. О его внешнем виде можно судить по металлическим рублям – они сделаны из почти «ракетного» сплава. Во время войны не хватало, однако, не только меди с никелем, но и нержавеющей стали. Приходилось использовать обычную, покрытую для защиты хромом. Но тонкий слой быстро проедался кислотой, поэтому после каждого запуска двигателя остатки топливной смеси приходилось скребками удалять из камеры сгорания – техники поневоле вдыхали ядовитые испарения. Один из пионеров ракетной техники Борис Черток однажды едва не погиб при взрыве двигателя для БИ-1 на стенде, этот эпизод он описал в своей замечательной книге «Ракеты и люди».

Помимо добавок, снижающих агрессивность азотной кислоты, в нее пытались добавлять разные вещества, чтобы повысить ее эффективность как окислителя. Наиболее результативным веществом была двуокись азота, еще одно «странное» соединение. Обычно – газ бурого цвета, с резким неприятным запахом, но стоит его слегка охладить, он сжижается и две молекулы двуокиси склеиваются в одну. Поэтому соединение часто называют четырехокисью азота, или азотным тетраоксидом – АТ. При атмосферном давлении АТ кипит при комнатной температуре (+210С), а при –110С замерзает. Чем ближе к точке замерзания, тем бледнее цвет соединения, становящегося под конец бледно-желтым, а в твердом состоянии – почти бесцветным. Это оттого, что газ состоит в основном из молекул NO2, жидкость – из смеси NO2 и димеров N2O4, а в твердом веществе остаются одни только бесцветные димеры.

Добавка АТ в азотную кислоту увеличивает эффективность окислителя сразу по многим причинам – АТ содержит меньше «балласта», связывает попадающую в окислитель воду, что уменьшает коррозионную активность кислоты. Самое интересное, что с растворением АТ в АК плотность раствора сначала растет и достигает максимума при 14% растворенного АТ. Именно этот вариант состава и выбрали американские ракетчики для своих боевых ракет. Наши же стремились повысить характеристики двигателей любой ценой, поэтому в окислителях АК-20 и АК-27 было по 20% и 27% соответственно растворенного азотного тетраоксида. Первый окислитель использовался в зенитных ракетах, а второй – в баллистических. КБ Янгеля создало ракету средней дальности Р-12, которая использовала АК-27 и специальный сорт керосина ТМ-185.

Параллельно поискам лучшего окислителя шли поиски оптимального горючего. Военных больше всего устраивал бы продукт перегонки нефти, но и другие вещества, если они производились в достаточных количествах и стоили недорого, тоже можно было использовать. Проблема была одна – ни бензин, ни керосин, ни дизельное топливо не воспламеняются сами при контакте с азотной кислотой, а для военных ракет самовоспламенение – одно из ключевых требований к топливу. Хотя наша первая межконтинентальная ракета Р-7 использовала пару «керосин – жидкий кислород», стало ясно, что пиротехническое зажигание неудобно для боевых ракет. При подготовке ракеты к пуску требовалось вручную вставить в каждое сопло (а их у Р-7 ни много ни мало 32–20 основных камер и 12 рулевых) деревянную крестовину с зажигательной шашкой, подключить все электропровода, которыми шашки воспламеняются, и проделать еще много разных подготовительных операций.

Химики назвали пары веществ, самовоспламеняющихся при контакте, «гиперголическими», то есть, в приблизительном переводе с греческого, имеющими чрезмерное сродство друг с другом. Они знали, что лучше всего воспламеняются с азотной кислотой вещества, имеющие в составе, кроме углерода и водорода, азот. Но «лучше» – это насколько?

Очень быстро был обнаружен «идеальный гиперголь» – гидразин, старый знакомый химиков. Это вещество, имеющее формулу N2H4, по физическим свойствам очень похоже на воду – плотность на несколько процентов больше, температура замерзания +1,50С, кипения +1130С, вязкость и все прочее – как у воды, но вот запах…

Гидразин был получен впервые в чистом виде в конце XIX века, а в составе ракетного топлива впервые употреблен немцами в 1933 году, но в качестве сравнительно небольшой добавки для самовоспламенения. Как самостоятельное горючее гидразин был дорог, производство его недостаточно, но, главное, военных не устраивала его температура замерзания – выше, чем у воды! Нужен был «гидразиновый антифриз», и его поиски шли непрерывно. Уж очень гидразин хорош! Вернер фон Браун для запуска первого спутника США «Эксплорер» заменил спирт в ракете «Редстоун» на «гидин» (Hydyne), смесь 60% гидразина и 40% спирта. Такое горючее улучшило энергетику первой ступени, но для достижения необходимых характеристик пришлось удлинить баки.

Гидразин, как и аммиак NH3, состоит только из азота и водорода. Но если при образовании аммиака из элементов энергия выделяется, то при образовании гидразина энергия поглощается – именно поэтому прямой синтез гидразина невозможен. Зато поглощенная при образовании энергия выделится потом при сгорании гидразина в ЖРД и пойдет на повышение удельного импульса – главного показателя совершенства двигателя. Пара кислород-керосин позволяет получить удельную тягу для двигателей первой ступени в районе 300 секунд. Замена жидкого кислорода на азотную кислоту ухудшает эту величину до 220 секунд. Такое ухудшение требует увеличения стартовой массы почти в два раза. Если же заменить керосин гидразином, большую часть этого ухудшения можно «отыграть». Но военным было нужно, чтобы горючее не замерзало, и они требовали альтернативу.

Поэтому поиски продолжались. Американцы одно время очень широко использовали «Аэрозин-50» – смесь гидразина и НДМГ, что было следствием изобретения технологического процесса, в котором они получались одновременно. Позднее этот способ был вытеснен более совершенными, но «Аэрозин-50» успел распространиться, и на нем летали и баллистические ракеты «Титан-2», и корабль «Аполлон». Ракета «Сатурн-5» разгоняла его к Луне на жидком водороде и кислороде, но собственный двигатель «Аполлона», которому нужно было включаться несколько раз в течение недельного полета, должен был использовать самовоспламеняющееся долгохранимое топливо.

Но дальше с баллистическими ракетами произошла удивительная метаморфоза – они спрятались в шахты, для защиты от первого удара противника. При этом уже не требовалось морозостойкости, так как в шахте воздух подогревался зимой и охлаждался летом! Топливо можно было подбирать, не учитывая его морозоустойчивости. И сразу же двигателисты отказались от азотной кислоты, перейдя на чистый азотный тетраоксид. Тот самый, что кипит при комнатной температуре! Ведь давление в баке повышенное, а при повышенном давлении и температура кипения нас беспокоит гораздо меньше. Зато теперь коррозия баков и трубопроводов уменьшилась настолько, что стало возможным хранить ракету заправленной на протяжении всего срока боевого дежурства! Первой ракетой, которая могла стоять заправленной 10 лет подряд, стала УР-100 конструкции КБ Челомея. Почти одновременно с ней появилась гораздо более тяжелая Р-36 фирмы Янгеля. Нынешний ее потомок, последняя модификация Р-36М2, кроме баков, мало имеет общего с первоначальной ракетой.

По энергетическим характеристикам пары «кислород – керосин» и «четырехокись азота – НДМГ» очень близки. Но первая пара хороша для космических ракет-носителей, а вторая – для МБР шахтного базирования. Для работы с такими ядовитыми веществами была разработана специальная технология – ампулизация ракеты после заправки. Смысл ее понятен из названия: все магистрали перекрываются необратимо, чтобы избежать даже малейших утечек. Впервые она была применена на ракетах для подводных лодок, которые тоже использовали такое топливо.

Американские же ракетчики для боевых ракет предпочли твердое топливо. Оно имело несколько худшие характеристики, зато ракета требовала гораздо меньше подготовительных операций при запуске. Наши тоже пытались использовать твердотопливные ракеты, но последнюю ступень все равно приходилось делать жидкостной, для того чтобы скомпенсировать разброс работы твердотопливных двигателей, которые невозможно регулировать так, как жидкостные. А позднее, когда появились ракеты с несколькими боеголовками, на последнюю жидкостную ступень легла задача «разведения» их по целям. Так что пара «АТ–НДМГ» без работы не осталась. Не остается и сейчас: на этом топливе работают двигатели космического корабля «Союз», Международной космической станции и многих других аппаратов.

Ноябрь 2006

| Рубрики: | Гении,ЖЗЛ Science |

Метки: ракеты топливо космос

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

megavolt_lab

megavolt_lab