зачем всех хотят оцифровать

Апокалипсис под расчёт: Глубинная цифровизация как обнуление человечества

«Цифровой концлагерь», «тотальный цифровой контроль», «число зверя». Эпопея с «цифровым обеспечением» самоизоляции во время пандемии COVID-19 здорово подогрела (даже вскипятила) страсти вокруг цифровизации. Люди не просто испугались электронных пропусков – они вспомнили обо всех своих опасениях, связанных с «цифрой»: о накапливающихся в течение жизни персональных данных, о «цифровом контроле» не только за теми фактами, которые ты сам предоставляешь цифровому начальству, но и за твоими покупками, интересами, интернет-пристрастиями и политическими взглядами.

«Западная цивилизация измеряет счастье в количественных категориях».

Прот. Андрей Ткачёв

И пугает людей не только возможный цифровой контроль «Большого Брата» из антиутопии Оруэлла «1984» – всемогущего тоталитарного государства. И не только угроза (вполне реальная) криминального доступа к персональным данным со стороны разных коммерческих структур или просто мошенников. Страшит возможность анонимного, рассредоточенного контроля – потому что физически сервера, на которых находится всё то, что мы о себе знаем и не знаем, – за пределами территории России, под полным контролем и при необходимости управлением чужих государственных или надгосударственных структур.

Люди нервничают, пугаются, впадают в отчаяние, а в ответ им раздаются раздражённо-снисходительные упрёки очень умных и современных государственных банкиров, депутатов-единороссов и телепропагандистов: кто вы такие, нелепые и неосведомлённые люди, чтобы судить о грядущем торжестве новых цифровых технологий и наступающем царстве искусственного интеллекта? И, не получая ни уважительных разъяснений, ни внятных ответов на обоснованные тревожные вопросы, люди на самом деле впадают в панику и в истерику. И, как луддиты, с яростью отвергают огромные и несомненные возможности, которые открыли перед людьми новые информационные технологии.

Но ярость и психоз попросту отводят нам глаза от гораздо более глубоких и страшных вещей. От той «цифровизации», которая намного опаснее интернета, биткоинов и Big Data. От базовой основы нынешней «мировой» (на самом деле западной) цивилизации. От того, что обессмысливает, опустошает и разрушает все стороны нашей жизни – от веры, культуры, семьи и морали до образования, науки и тех самых полезных и нужных людям цифровых технологий.

Апокалипсис – это учёт

Глубинная цифровизация (будем так её теперь называть) пришла к нам, по большому счёту, в XX веке. Хотя в каком-то смысле о ней говорили и раньше – например, Лев Толстой в романе «Война и мир», для которого «движение больших масс людей» стало новым смыслом истории, которую раньше измеряли в «великих вождях» и прочих полководцах. В реальность XX века цифра вошла как символ массовой смерти: в бельгийском Конго, где чиновники короля Леопольда II физически уничтожили до 10 миллионов человек (около половины населения) и на полях сражений Первой мировой войны. И чтобы спасти человечество от массового стресса, а элиты – от признания своей вины и покаяния, оставалось перевести эту гекатомбу в цифру.

Отрицать необходимость учёта и подсчёта для понимания всё более огромного мира было бы просто чушью. Но следующим шагом стало нечто намного менее естественное, чем статистика, и далеко не сразу осмысленное – сведение этого мира к чистой цифре, к отчёту и учёту.

Перепончатокрылая ленинская фраза «Социализм – это учёт» показала, куда ведёт человечество «ленинский курс». Безумная, маниакальная идея поставить под контроль все аспекты общественной жизни – от экономических результатов и социальных проблем до уровня трудового энтузиазма (вроде контроля над перевыполнением плана) – обернулась химерой «советской пятилетки», которая к 70-м годам XX века превратилась в планирование перевыполнения плана (который можно было постфактум скорректировать, то есть понизить показатели, чтобы к отчётному сроку превратить «невыполнение» хотя бы в недоперевыполнение – такое слово, кстати, тоже было).

Знаменитая «красная цифровизация» обеспечила полную победу отчётности над жизнью. Продуктом этой победы стал дефицит, а символом – слова Александра Твардовского: «Обозначено в меню, а в натуре нету». Лукавая цифра докладывала о постоянном «росте благосостояния советского народа», а в магазинах периодически пропадали не только мясо и сыр, но и туалетная бумага, репчатый лук, сгущённое молоко и книги классических русских писателей. В конце концов обожествление учёта свелось к полной утрате контроля над советской экономикой и крушению советской власти.

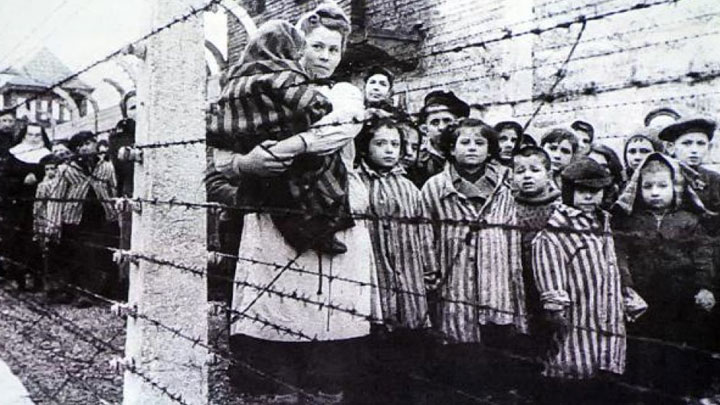

Но в самой инфернальной форме в середине прошлого века сведение человека к цифре реализовалось в нацистских концлагерях смерти – ну и в ГУЛАГе тоже. Правда, в ГУЛАГе номера нашивались на одежду, которую можно было снять, а нацистов выжигали их на коже узников. Впрочем, и в том, и в другом случаях человека цифровизовали, чтобы вычеркнуть его из мира живых душ, лишить его личности и – как они надеялись – жизни, как здешней, так и вечной.

Образование – это стандарт

Цифровизация образования обосновывалась даже более рационально и человеколюбиво, чем плановая экономика. Массовое, всеобщее образование, охватывающее миллионы детей в огромной стране, нельзя было оставить без определённых рамок, обязательных для всех. В СССР дети от Бреста до Петропавловска-Камчатского должны были получить базовые знания и – по результатам своей учёбы – оценки их знаний, с которыми они могли бы впоследствии, например, поступать в вузы. Пятёрка же в Бресте равнялась пятёрке в Петропавловске безо всякого сомнения.

Все эти необходимые статистические рамки разрабатывались высокоразвитой советской педагогической наукой, которая умела связать между собой разные цифры и факты – о возможностях детской психики в зависимости от возраста, о знаниях, необходимых для социализации, о требованиях народного хозяйства, о номенклатуре специальностей и т. д.

Однако образовательные стандарты в СССР оставались именно рамками. При всей цензуре и безальтернативности программ передача детям знаний шла через живой голос учителя, через его душу и через меловые линии на грифельной доске. И эти же живые учителя ставили оценки – не только по числу ошибок в буквах и неправильных решений в числах, но и по своему личному, человеческому пониманию ребёнка, его возможностей и достижений. Да и пятёрки с четвёрками продолжали – в скобках – поясняться словами «отлично» и «хорошо».

Конечно же, это была очень шаткая и часто несправедливая система. Субъективизм учителя, коррупция (в те времена часто не денежная), прямые указания сверху, – всё это было. Разные требования в разных школах и в разных концах страны – было. Подтасовки результатов экзаменов для лучшей отчётности перед начальством – тоже. А введение ЕГЭ (независимый от произвола учителей и чиновников механизм справедливого измерения уровня знаний), образовательные стандарты (только рамочные требования, допускающие вариативность образования), а также международное образовательное сотрудничество в рамках Болонского процесса (чтобы дипломы о высшем образовании в России и в остальном мире признавались бы на взаимной основе), – всё это обосновывалось исключительно интересами детей, эффективностью и конкурентоспособностью образования. Очень многие были с этим согласны – в том числе и педагоги.

Но получилось другое

Защита от субъективизма педагогов превратилась в защиту системы от личности, в войну на уничтожение субъектности – то есть индивидуальности ученика и его личной, человеческой связи с учителем и с учёбой. А методы совершенно необходимого учёта – в механизм замены образования отчётностью, а школьника и студента – цифрой в графе этой отчётности.

Введение ЕГЭ в течение нескольких лет разрушило учёбу школьников в выпускном классе: весь год отныне был посвящён цифровому натаскиванию в сдаче тестов (с практически полным отказом от «лампового» – человеческого и традиционного – образования и воспитания). Болонский процесс в высшем образовании не помог адаптировать документы о высшем образовании к европейским и мировым стандартам, а принялся рушить нашу высшую школу, возводя на её месте картонные муляжи бакалавриатов и магистратур. Унификация высшего образования в рамках модульной системы (так называемые образовательные кре́диты – они же «зачётные единицы Карнеги») вышла далеко за рамки механизма обеспечения сопоставимости результатов учебного процесса: она понемногу свела всё университетское многообразие к взаимозаменяемым галочкам в итоговых таблицах. Теперь ничто уже не могло сдержать высшую школу от движения по любимому пути Германа Грефа – от «лишних знаний» и развития «мозговой мускулатуры» творцов и думающих людей к KPI эффективных менеджеров и успешных потребителей.

Ну и – в завершение всего – в последние дни (надеюсь, что не в самые последние дни русской школы) они повели дело к полной и окончательной цифровизации образования через «дистанционку». Это уже какая-то дьявольская смесь из ЕГЭ, модульной системы и примитивных компьютерных программ на месте живых учителей. Что-то совсем уже похожее на «воспитание» условных рефлексов у собачек Павлова.

Единица – вздор, единица – ноль

Гениальный певец «адовой работы» на благо коммунизма Владимир Маяковский провидчески сформулировал суть будущей цифровизации через аллегорию, с помощью которой он пытался обосновать тоталитаризм партийной диктатуры.

Молодые читатели, возможно, не помнят или не знают этих запоминающихся строф – так позвольте процитировать.

Замечательное по своей глубине саморазоблачение! Единица – личность – приравнивается к нулю, но тут же утверждается, что очень много нулей равны бесконечности. Враньё – и этому учит нас подлинная наука о цифрах, арифметика: миллион, умноженный на ноль, это всего лишь ноль.

Поэтому «глубинная цифровизация» – это обнуление человека и всего, что с ним связано.

Советская «пятилетка качества» (1970–1975 годы) – переход от измерения выпускаемой продукции в литрах, тоннах и кубометрах к измерению в «условных рублях» произвольно назначаемых властью цен.

Эффективный, в точности по западным стандартам, менеджмент научных исследований (блестящая спецоперация наших «спецучёных» успешно сокрушила твердыню Российской академии наук, с которой ничего не смогли сделать ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущёв) поставил в центр своей системы учёта, контроля и финансовой оценки научной работы высосанные из пальца «индексы цитирования». Которые не оставили никаких шансов гениальным математикам (одна-две гениальные работы за год, а то и за пять лет) в сравнении со специалистами по логистике продвижения кнопкодавительных услуг (30-31 публикация в месяц).

Эффективные системы учёта экономического эффекта театральной деятельности дали возможность коммерсантам от искусства похоронить легендарный русский театр и протащить вместо него вакханалию бездарной порнографической «богомоловщины».

«Глубинная цифровизация» того, что называют цифровым развитием (то есть внедрения колоссальных возможностей новых информационных технологий в жизнь человека), превращает, если уже не превратила окончательно, этот несомненный прорыв в будущее в чёрную дыру в никуда: вместо того, чтобы работать на человека, усиливать и укреплять его во всё более сложном мире, эта цифровизация делает его всё более бесправной и бессильной игрушкой в руках неведомо кем написанных алгоритмов. Впрочем, как это «никем».

Ну и продвинутая система КПЭ (ключевые показатели эффективности) – а на самом деле KPI (Key Performance Indicators, или, как я это перевожу, ключевые индикаторы перформанса). Ими сегодня измеряется всё, что угодно – от работы офис-менеджеров или медиа до профпригодности губернаторов. Точнее, не измеряется, а подменяется.

Любая оценка человеческой деятельности сводится к количественным и качественным методам. Никакой самый продвинутый соцопрос не даст тех результатов, которые покажет фокус-группа, проведённая талантливым и опытным модератором. Никакие индексы Хирша не помогут созданию устойчивой репутации учёного в пока ещё недобитом научном сообществе. Никакие де́биты и кре́диты не заменят интуитивной, основанной на личном учительском опыте, оценки таланта, одарённости ученика.

Более того, буквы и слова невозможно свести к цифрам.

Язык, – пишет философ Ноам Хомский в своей книге «О природе и языке», – не является коммуникацией в собственном смысле этого слова. Это система для выражения мыслей, то есть нечто совсем другое. Её, конечно, можно использовать для коммуникации… Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка.

Скажем проще: язык – это, прежде всего, коммуникация духа с душой и личностью. Нечто неизмеримое и только отчасти умопостигаемое.

А вот попытка цифровизации духа – это уже совершенно апокалиптическая технология. То самое предсказанное число зверя – не в виде прямо и грубо поставленного штампа на лбу, а в виде порядкового номера, приравнивающего к нулю человека и человечество.

Под шумок коронавируса нас незаметно «оцифровали»

17 апреля 2020 года пока мы все сидели на самоизоляции Госдума России приняла во втором чтении законопроект о полной цифровизации населения страны. Речь идёт о Едином федеральном информационном регистре (ЕФИР), в котором будет содержаться вся информация о каждом гражданине России от его рождения до смерти.

По словам авторов законопроекта, в информационном регистре каждого гражданина будет содержаться около 30 видов сведений о нём. В их число входят ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение и прочее.

Основу реестра составят свыше 500 миллионов записей актов гражданского состояния начиная с 1926 года. В будущем предполагается расширение базы до вообще всей доступной информации, которая только есть на гражданина.

Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2022 года. При этом до 31 декабря 2025 года установлен переходный период, в течение которого будут отрабатываться особенности создания и ведения регистра о населении.

В дальнейшем цифровое ID и биометрия должны заменить гражданам паспорта и подписи как в реальной жизни, так и в цифровой среде. Должны появиться сервисы онлайн-доступа гражданина ко всем госданным о себе и их предоставления третьим лицам.

К 2024 году половина совершеннолетних граждан будет зарегистрирована в единой системе онлайн-идентификации с биометрией.

Так же планируется использование интеллектуальных систем видеонаблюдения с технологией распознавания лица, внедрение «умных датчиков» для контроля оперативной обстановки, обеспечение онлайн доступа к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов в рамках оперативно-розыскной деятельности.

К 2024 году все места массового пребывания и проживания людей, а также потенциально опасных объектов должны оборудовать камерами видеонаблюдения и умными датчиками, подключенными к единой системе. Все уполномоченные сотрудники должны иметь возможность получения необходимых сведений в онлайн режиме

По вашему мнению, зачем все это делается?

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

Чтобы улучшить качество жизни людей

Чтобы уменьшить бюрократию

Чтобы установить тотальный контроль за каждым гражданином России

Капкан биометрии: Зачем чиновники хотят нас оцифровать?

В правительстве решили резко активизировать сбор биометрических данных. Процесс сейчас продвигается черепашьим шагом. За два года власти рассчитывают увеличить число записей в единой биометрической системе почти в 500 раз, охватив половину населения страны.

«Обиометривание» всех и каждого

Стало понятно, что банки с глобальной задачей сбора биометрических данных не справляются. За 2,5 года работы системы им удалось собрать только 164 тысячи биометрических «слепков» клиентов. Темпы не устраивают ответственное за этот проект Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (к слову, это три совершенно разные сущности) РФ. Там рассчитывают в ближайшие 2 года заполучить данные 70 миллионов граждан России, то есть почти всего трудоспособного населения страны. Поможет в этом увеличение пунктов сбора биометрии офисами МФЦ. Кроме того, оператор реестра единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком» в настоящее время разрабатывает специальное мобильное приложение для самостоятельной регистрации. Независимый источник в интервью «Коммерсанту» заявил, что в Минцифры планируют ввести «административные меры», в том числе закрыть удалённый доступ к ряду госуслуг гражданам, не сдавшим биометрию. В ведомстве поспешили эту информацию опровергнуть. Однако интернет-омбудсмен, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев уверен, что такой добровольный порядок сохранится недолго. Скоро биометрические данные вынудят сдавать всех и каждого.

Мы всегда с вами имеем возможность отказаться от обработки наших персональных данных. Но тогда мы не сможем получить услугу со стороны государства или бизнеса. Те, кто откажется от обработки данных, станут изгоями с точки зрения социально-экономических отношений внутри общества.

Эксперты отрасли уверяют: сбор биометрических данных уже вовсю ведётся, и не только банками. Во многих регионах России власти втихомолку изучают индивидуальные особенности населения, заносят в базы данных информацию о нём и при этом не утруждают себя получением разрешения, что, по сути, нарушает федеральный закон. Эксперт по биометрическим системам безопасности Константин Новиков напомнил про камеры в метро.

В метро поставили камеры. Зачем? Человек приходит и прикладывает карту «Тройка» – его в этот момент фотографируют и сопоставляют изображение лица с фамилией, именем и отчеством. Как-то это очень странно выглядит, с моей точки зрения. Мне, например, не нравится это слежение. Это пассивная биометрия. Я не давал своё согласие.

Оператор реестра единой биометрической системы «Ростелеком» никаких странностей не замечает. Президент компании Михаил Осеевский личным примером показал, как легко сдать биометрию, а после сравнил единую биометрическую систему с Международной космической станцией, где безопасность гарантирована и даже избыточна.

Цифровая нагота

Не проходит и месяца, чтобы не появилась новая информация об утечке каких-нибудь баз данных. Но если оказалась скомпрометирована банковская карта, то её можно перевыпустить. Если вскрыты пароли, их можно изменить. Но тембр голоса или отпечатки пальцев перевыпустить нельзя, а потому любая утечка биометрических данных сродни катастрофе для каждого конкретного человека, который, по сути, оказывается беззащитен перед глобальным цифровым миром. Никакой информации о том, как обеспечивается сохранность данных в ЕБС, нет. Константин Новиков рассказал, что использование одновременно сразу нескольких идентификаторов усиливает безопасность, однако о 100-процентной защите говорить всё равно не приходится:

Необходимо предпринимать меры для того, чтобы нельзя было записать голос, например, на диктофон и потом проиграть его в случае, если человек – злоумышленник. Лучше использовать две и более систем идентификации. Например, в дополнение использовать отпечатки пальцев или изображение лица.

Биометрические данные граждан имеют денежный эквивалент. Запрос для подтверждения личности в ЕБС стоит 200 рублей, 100 рублей из этих денег остаются у «Ростелекома», ещё 100 рублей уходят банку, который раздобыл информацию. Прибыльное дело – неудивительно, почему банки так активно рекламируют биометрию. Сбер, например, даже Жоржа Милославского перенёс в современный мир. Киномошенник подходит к банковскому терминалу – и тот ему без предъявления карты выдаёт хрустящие купюры.

Согласен на всё!

Сбер остаётся первым среди первых. «Больше чем банк» уже запустил оплату одним взглядом в крупных гипермаркетах по всей стране. Подмигнул терминалу – и колечко краковской само летит к тебе в сумку. Впрочем, люди к прогрессу всё равно относятся настороженно. Даже те, кто дал согласие на сбор биометрических данных, порой возвращаются и пишут заявление на их отзыв. И сталкиваются с неожиданностью: сдавали они тембр голоса, изображение лица – и только. Но это они так думали, а банк – в данном случае Сбер – рассудил иначе. Если уж человек согласен, то на всё. Одна из клиенток раскрыла подробности:

В ответ на отзыв моих персональных данных мне дали письменный ответ, что в соответствии с Федеральным законом №152 «О персональных данных» отзывается согласие на обработку персональных данных, ранее предоставленных ПАО «Сбербанк», а именно биометрических образцов моего лица – я их сдавала, моего голоса – сдавала, а также рисунка кровеносных сосудов ладони и отпечатков пальцев – их я не сдавала и согласия не давала. Откуда они у банка?

В настоящее время никто не может нам гарантировать сохранность персональных данных. Сотрудники – обычные клерки – могут записать информацию на флешку, продать её, и им за это, как правило, ничего не бывает.

Никто ещё не придумал ничего надёжнее, чем сложные пароли. Следующие стадии защиты лишь ухудшают ситуацию. Взлом хорошего пароля – дело чрезвычайно трудозатратное, куда проще обойти эту стадию. «Забыл пароль» – «имя первой учительницы» – поиск в соцсети – бинго. Или двухфакторная авторизация, когда достаточно перевыпустить симку (подкупить сотрудника салона связи), чтобы получить доступ к счёту. Чем больше данных клиента запрашивают, тем меньше защищён этот клиент!

Таким образом, Минцифры и ПАО «Ростелеком» нас уверяют, что «от биометрии никуда не деться», совсем не ради защиты нас от мошенников. Скорее уж наоборот.

Всевидящее око государства: Зачем нужна повальная оцифровка граждан России

Электронные права и паспорта, трудовые книжки и медкарты – и удобно, и каждый шаг под контролем

Конечно, это комфортно и вообще здорово со всех сторон: зарядил всю информацию о себе на смартфон – и вперёд. Никаких громоздких портмоне, кип бумаг и прочих обременений, верно?

Вот и ГИБДД объявило о скором введении водительских удостоверений «в телефоне», через несколько лет бумажные трудовые книжки заменят электронными, и уже пару дней, кстати, как официально введены в обращение электронные же СНИЛСы.

Однако есть у этого, на первый взгляд, замечательного процесса и обратная сторона: фактически под полный контроль берутся абсолютно все стороны жизни гражданина.

Мы все давно под колпаком?

«Помните американский фильм «Враг государства»? Там агенты ЦРУ или АНБ гонялись за нужным им человеком, выслеживая каждый его шаг с помощью камер наблюдения и всевозможных электронных приспособлений, – рассказывает экс-сотрудник одной из уважаемых спецслужб Сергей К., отдавший много лет как раз «техническому сопровождению» секретных операций. – Там, конечно, много вымысла и околесицы, которые невозможно реализовать на практике. Но есть и вполне здравые вещи».

Кстати, в своё время эта картина вызвала бурю дискуссий на предмет соблюдения прав на свободу, с которым так носятся на Западе, и особенно в Штатах. И потом реальным спецслужбам прямо или косвенно пришлось объяснять, что не стоит путать художественный вымысел, рождённый в голове режиссёров и сценаристов, с реальностью.

Но тем не менее: государство преследует и свои, вполне конкретные цели, внедряя повсеместно различные «фишки», позволяющие ему оценивать и предотвращать угрозы.

Увы, все помнят, что Россия пережила целый ряд трагедий, связанных с терактами, которые произошли по вине человеческого фактора: кто-то не увидел опасности в странной машине, припаркованной возле многоквартирного дома, а кто-то умышленно пропустил боевиков, получив взятку, – объясняет наш собеседник. – А ведь сегодня по крайней мере части из тех трагедий, вероятно, удалось бы избежать.

Кстати, те же камеры, следящие за каждым шагом беглеца в упомянутом фильме, на данный момент – уже действительность под названием система «Безопасный город»: они интегрированы в общую сеть правоохранительных органов и фиксируют в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, вычисляют преступников, если их фото, конечно, имеется в базе.

«Другое дело, что сегодня обязанность заниматься внедрением этой системы возложена на регионы, но многие в силу экономических сложностей не выделяют достаточного количества денег, – продолжает бывший оперативник. – А ведь давно предлагалось, причём на высоком уровне, закольцевать в эту сеть ещё и камеры наблюдения частников – организаций, компаний, магазинов. Но, во-первых, не все соглашаются, потому что боятся постоянной слежки, во-вторых, нет законодательных механизмов, которые бы обязывали их это делать. Полагаю, такое рано или поздно всё равно случится».

Что уже оцифровано в нашей жизни

Про сберкнижки, которые много лет назад трансформировались в банковские карты, вспоминать, разумеется, не стоит – это уже обыденность.

Хотя вообще-то и они – вполне удачный способ контроля: кто и на что тратит деньги, кому делает переводы, от кого получает. Да, есть такие понятия, как «банковская тайна», «сохранение персональных данных» и так далее. Но задумайтесь: если речь идет о вопросах безопасности высокого уровня, станет ли это преградой?

Итак, что у нас уже оцифровано.

Полисы ОСАГО и ОМС, а также техпаспорт

Ещё четыре года назад, летом 2015-го, ведущие страховые компании стали заключать договоры об Обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) в электронной форме, а ещё через пару лет такой вариант их оформления сделали обязательным.

С одной стороны, это упрощает и сам процесс покупки полиса, и создание единой электронной базы ОСАГО. Но есть и дальнейшие планы: уже в скором времени те автомобили, которые катаются по дорогам без страховки, будут в автоматическом режиме вычисляться с помощью дорожных камер. Иначе говоря, и нарушителей станет меньше, и точная информация, кто и на чём передвигается в конкретный момент, тоже поступит в случае необходимости.

Паспорта технических средств (ПТС) с середины прошлого года тоже оформляются электронные, бумажные уходят в прошлое.

Медицинские полисы тоже постепенно переходят в цифру: те, что «об обязательном страховании» (ОМС), сейчас выдают в «пластике», а о добровольном, когда выезжаешь за рубеж, – делают в электронном виде повсеместно (правда, рекомендуется всё-таки их распечатывать, чтобы показывать пограничникам).

Медицинские карты и СНИЛС

Сегодня практически во всех регионах страны, начиная с Москвы, где новинка была апробирована в далеком 2011-м, существует так называемая Единая медицинская информационно-аналитическая система. С её помощью не только ведутся медкарты пациентов, но и можно записаться к врачу и выписать рецепт.

Здоровье нации – дело важное, не так ли? Будем помнить при этом, что все наши болячки известны.

То же самое касается и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС): буквально на днях, 29 сентября, объявлено, что постановлением Правительства РФ вводится в обращение электронный документ.

Чеки на покупки

Начиная с 2017 года вступили в силу поправки в федеральный закон, регламентирующие правила использования контрольно-кассовой техники, и использование онлайн-касс стало обязательным. Разумеется, клиент предоставляет по доброй воле свою индивидуальную информацию. Зато можно получать чек по электронке, и это даёт право и вернуть в случае чего товар обратно продавцу, и обратиться в налоговую.

Школьные дневники и классные журналы

Детки тоже под присмотром. Ещё пять лет назад Министерство образования выпустило приказ, в соответствии с которым началось активное внедрение электронных дневников и классных журналов. И родители получили возможность узнавать своевременно об успехах своих чад (вырванные листы и сказки об «исчезнувших» бумажных носителях оценок больше не актуальны), и отечественное образование тоже владеет нужной информацией – по мере необходимости.

Документ о праве собственности на жильё

Бумажные свидетельства также отменили – летом 2016-го. Выписку из Единого государственного реестра прав можно получить как в бумажном виде, так и в электронном.

Мультипаспорт

И, наконец, самое интересное, что ещё только ожидает нас, – это мультипаспорт: электронный документ, где будет аккумулирована вся персональная информация о его владельце.

Нынешние, бумажные, соответственно, уйдут в прошлое: их оформление прекратят уже в 2022 году.

Первыми новинку испытают на себе жители столицы: в Москве пилотный проект по внедрению паспортов нового образца стартует уже в июле будущего года.

И ещё один важный момент: мы не зря назвали будущий документ мультипаспортом, поскольку он объединит в себе и уже упоминавшееся водительское удостоверение, и СНИЛС, и медицинский полис, и многое другое.

Само собой, всё это добро разместится на микрочипе, который, собственно, и станет носителем всей информации о гражданине, включая его биометрические данные, которыми мы уже и так делимся с компетентными структурами, когда получаем загранпаспорта.