зачем жгут поля после уборки урожая

«Запах родной Кубани», – почему сжигать рисовую солому в крае не перестанут

Читайте также:

Немного фактов. Краснодарский край – лидер страны по производству риса. Здесь выращивается до 80% всего урожая. Последние годы в регионе собирается порядка одного миллиона тонн. Чуть больше миллиона, и пока что это рекорд, собрали в 2016 году.

Этот же год тяжелый. По многим показателям. В данном случае речь идет о засухе. Аграриям даже пришлось повторно брать воду из отводных каналов, которая уже использовалась на чеках, чего раньше не было.

По предварительным прогнозам, из-за засухи регион может потерять порядка 15-20% урожая. Пока что уборка идет полным ходом, результат ее станет известен позднее, и это ощущается. Краснодар при «благоприятном» ветре окутывает плотным дымом, который обладает характерным весьма неприятным запахом.

Теперь заглянем в историю. В 2016 году аграрии Краснодарского края обратились к губернатору региона Вениамину Кондратьеву с вопросом, куда же девать рисовую солому, которая остается после сбора урожая.

Кондратьев тогда говорил, что ее необходимо пускать в оборот, потому что солома подходит для переработки и вторичного использования. Но дело это крайне дорогостоящее. Дело в том, что солома очень жесткая и нужна специальная техника, способная ее «снимать» и перерабатывать.

На тот момент сжигание рисовой стерни было запрещено. Более того, оно считалось вредным. Разумеется, таковым оно считается и сейчас. Не только для атмосферы, но и для почвы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Минсельхозе России в 2015 году заявляли, что сжигание рисовой соломы наносит серьезный вред экосистеме, и это в итоге отражается не только на качестве воздуха, но и на качестве плодородного слоя почвы в регионе, что напрямую влияет на экономику.

Углубляться в нюансы не будем. Отметим лишь момент, на который обратили внимание в ведомстве. Уничтожение плодородного слоя почвы требует внесения более серьезных доз удобрения для компенсации.

Что касается загрязнения воздуха, то по данным того же Минсельхоза России, при сжигании стерни на 1000 га в атмосферу выделяется до 500 килограммов окислов азота, 370 килограммов углеводородов, трех тонны золы, 20 тонн углекислого и угарного газов.

На тот момент сжигание соломы считалось нарушением сразу двух федеральных законов: «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха».

Так вот, фермеры идею с переработкой соломы не поддержали и начали «продавливать» идею с уничтожением ее по-старинке. Тогда Кондратьев попросил президента Владимира Путина внести изменения в законы, таким образом разрешив пал пожнивных остатков.

Отметим, что «Агрокомплекс» Александра Ткачева имеют большую долю в рисовом бизнесе.

Карта пожаров: fires.ru (карта пожаров на момент написания материала)

С этого момента в регионе разрешили сжигать солому. Но при соблюдении определенных правил. Во-первых, днем, во-вторых, в безветренную погоду, в-третьих, придерживаясь противопожарных требований.

Осенью 2017 года начали жечь. При «благоприятном» ветре, как правило, это ветер западных, северных или южных направлений, Краснодар окутывает плотный смог с характерных неприятным запахом.

Смог плохо влияет на аллергиков, стариков, детей, людей с хроническими заболеваниями, особенно дыхательных путей. На самом деле, он плохо влияет вообще на всех, потому в воздухе в разы возрастает концентрация ядовитых веществ.

Так вот, Гордума Краснодара планирует направить запрос в ГУ МЧС по Краснодарскому краю относительно этого самого смога. Инициировал его депутат Игорь Азаров. По его словам, эколог Дмитрий Шевченко, который делал анализ качества воздуха в Краснодаре, несколько дней подряд в октябре фиксировал превышение вредных веществ в несколько раз.

Причиной, считает Азаров, как раз стал пал рисовой соломы в Славянском, Абинском и Красноармейском районах края, откуда дым ветром сносился в сторону Краснодара.

Кстати, в региональном МЧС несколько лет назад говорили о том, что проверяют процесс сжигания рисовой соломы. Иногда он выходит из-под контроля. Например, стерня продолжает гореть ночью. Или же палы ведутся в ветреную погоду. Ответственность за это несут фермерские хозяйства.

Азаров в своем выступлении сделал упор на том, что сейчас, то есть в период распространения коронавирусной инфекции, необходимо более тщательно следить за чистотой воздуха. Поэтому нужно ввести мораторий на сжигание соломы до конца года.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Заместитель координатора общественного движения «Помоги городу» Виталий Солонченко считает инициативу депутата Гордумы Азарова бесполезной, потому что МЧС не тот адресат для подобного запроса.

МЧС может только контролировать соблюдение условий сжигания стерни, чем и занимается, переодически выписывая штрафы фермерам. Обратиться нужно к депутатам Законодательного собрания Краснодарского края.

Солонченко утверждает, что те, в свою очередь, могут перенаправить запрос в правительство РФ с просьбой исключить из постановления разрешение на сжигание рисовой соломы. Он также считает, что жители региона должны обратиться к президенту Владимиру Путину с соответствующим письмом.

– …требую, чтобы из пункта 218 постановления правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. были исключены слова: «за исключением рисовой соломы». Сжигание рисовой соломы приводит к увеличению уровня допустимых значений вредных для здоровья человека частиц РМ10 и РМ2.5. Они повреждают дыхательные пути, легкие, органы кровообращения и центральную нервную систему, – предлагает Солонченко внести в обращение.

Многие жители Краснодара жалуются на смог и удушливый запах. Кто-то же пытается иронизировать.

– Прекрасный запах осени и костров. Это запах детства и родной Кубани, – написал молодой человек в одной из социальных сетей.

Фермер жжет: правильно и неправильно

Александр Гончаров, научный сотрудник по агрономии, ООО «Агросфера»

Наглядный пример: в список наиболее востребованных позиций Украинского экспорта в ЕС, наряду с зерновыми, медом и соломой, входит и позиция под загадочным названием «отходы пищевого производства». Это отруби, высевки и прочие отходы переработки хлебных злаков или бобовых культур; гранулы из мяса или мясных субпродуктов; части рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу, шкварки(!); свекольный жмых; отходы пивоварения и винокурения и т.д.

Зачем этот мусор (за который было заплачено €380 млн) нужен процветающей Европе? В Европе все это является сырьем для изготовления кормов для животных. А у нас – отходы…

Если Украина действительно настроена жить по-европейски, то использование имеющихся ресурсов тоже должно быть европейским. И унаследованное от СССР деление урожая на товарную и нетоварную части в таких обстоятельствах необходимо пересматривать. Делать это должны не теоретики-экономисты и не налоговики-практики (не дай Бог!), а производители сельхозпродукции, которых величают у нас труднопроизносимым словом «сельхозтоваропроизводители» или европеизированным термином «аграрии».

Нетоварная часть урожая, отходы, сырье и экспортный товар – так часто называют вполне конкретный материальный объект (и называют отходами), другие – продать (это уже товар), а третьи – что-тог из него производить (отходы превращаются в сырье). Как говорится, как лодку назовете, так она и поплывет…

Одним из видов недооцененного сырья, которого имеется много во всех хозяйствах, является солома. В буквальном смысле превратить ее в золото не получится, но путем нехитрых действий (без алхимии и нанотехнологий) из этого бесхозного ресурса вполне можно получить неплохую прибыль.

Тактика «выжженной земли»

Конечно, ее продолжали использовать как подстилку и корм для скота, запахивали в почву и применяли в качестве топлива. Но с течением времени солома превращалась в обременительные излишки. В Европе после Второй мировой войны большую часть соломы стали просто сжигать на полях. Даже в Японии она оказалась ненужной. Чтобы предотвратить распространение пикуляриоза риса, японцы тоже стали ее сжигать. Не исключением был и СССР. Постановление НКЗ СССР от 31 июля 1932 г. обязывало совхозы и колхозы сжигать жнивье на всех полях, убранных комбайнами, если оно окажется подходящим для сжигания. Таким способом пытались бороться с болезнями, сорняками и вредителями, а также облегчить последующую обработку почвы. Впрочем, часть соломы все-таки вывозили для потребностей животноводства. Но с каждым шагом к «светлому будущему» становилось все меньше скота. Последние судорожные попытки КПСС задержаться в истории, именуемые «перестройкой», поставили жирную точку на существовании некоторых отраслей сельского хозяйства.

Что же в итоге подобных «игр со спичками» теряет почва и земледелец?

Об экономии и жадности

В соломе содержится немалое количество макро- и микроэлементов, поэтому возникает вопрос: а зачем ее жечь, если солома может стать удобрением? По данным НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева, в одной тонне соломы зерновых культур содержится около 5 кг азота, 2,5 кг фосфора, 8 кг калия, 35-40% углерода в органической форме. При среднем урожае зерновых 3 т/га (типичная урожайность для засушливых регионов Украины) на поле остается примерно столько же соломы, сколько собрано зерна. При заделке трех тонн соломы в почву может вернуться в среднем 10-12 кг азота, 3-4 кг фосфора, 25-27 кг калия, 0,2 кг цинка и несколько десятков грамм других микроэлементов (совокупно). При более высоком урожае соломы остается больше, количество возвращаемых в почву элементов питания тоже увеличивается.

В начале XIX века английский химик Humphry Davy, более известный своими исследованиями в области электрохимии, говорил о целесообразности запахивания неперегнившей соломы для удобрения почвы. Его современник, немецкий ученый Albrecht Daniel Thaer, имел прямо противоположное мнение. Он считал, что непосредственное внесение соломы в почву снижает урожайность последующих культур. Кто же из них прав? Как ни странно, оба!

При разложении соломы не наблюдается ни обогащения, ни обеднения почвы минеральным азотом, если С:N = 20-30. Если соотношение С:N 30 резко увеличивается скорость иммобилизации азота в почве, так как развивающимся микроорганизмам не хватает азота разлагаемого органического вещества и они поглощают минеральный азот почвы.

В соломе злаков и крестоцветных соотношение С:N составляет примерно 1:70-80. Поэтому солома этих культур разлагается медленно, да еще и «тянет» из почвы нитратный азот. Для сравнения: в навозе С:N = 20-25, в почве С:N = 8-12.

Именно в этом и заключается причина различной оценки соломы как удобрения. Без дополнительного внесения азота солома «не работает»! Более того, целлюлозоразлагающие микроорганизмы воспользуются азотными удобрениями, которые были предназначены для посевов культур. Этот азот через некоторое время вернется, но, как известно, дорога ложка к обеду, и в результате вполне возможен недобор урожая. А вот внесение соломы 3-4 т/га с компенсацией азота (из расчета N 10 кг/т соломы) по своему влиянию на повышение плодородия почвы и урожайность соответствует внесению 18-20 т/га навоза. Так что, перефразируя набивший оскомину рекламный слоган, «просто достаточно добавить. азота».

То есть за год внесение селитры для разложения пожнивных остатков приносит 100%-ную прибыль. Тем более что необязательно заделывать азотные удобрения в сухом виде. Опыты показали, что внесение азотных удобрений в виде раствора (КАС или водный раствор аммиачной селитры) позволяет сократить их норму до 5-6 кг д. в./т соломы. То есть прибыль может оказаться и 150-200%.

Но прежде чем считать дивиденды, необходимо «инвестировать» несколько сотен грн на гектар в деятельность целлюлозоразрушающих бактерий. Однако непреодолимое желание сэкономить не имеет с экономией ничего общего, это просто слепая жадность. Не стоит отказываться от умеренных трат сейчас, поскольку через год придется выложить в два раза больше.

По подсчетам исследователей, для сохранения органического вещества почвы требуется ежегодно вносить примерно 1,5 т органического углерода, то есть минимум 2 т соломы на гектар. И если ее сжигать, то теряется не только выгорающий азот, но и ускоряется деградация почвы.

Убытки от сжигания

При сжигании соломы происходит не только уничтожение строительного материала для образования гумуса, но и органического вещества в верхнем слое почвы. По поводу масштабов ущерба мнения разнятся.

Однако иногда солома оказывается явно лишней на поле. И именно эти ситуации служат аргументом для ее уничтожения с помощью огня.

Солома в роли собаки на сене

Степень ингибирования зависит от времени разложения растительных остатков, а также от того, насколько почвенно-климатические условия благоприятны для этого процесса. Фитотоксичность соломы озимой пшеницы проявляется в неблагоприятные (засушливые) годы значительно сильнее, чем в годы с нормальным количеством осадков. Оптимальная температура разложения клетчатки составляет +28-30°С и влажность почвы 60-70% от полной ее влаг-емкости. Поэтому при коротком интервале между уборкой предшественника и посевом (менее 3 месяцев) и при неблагоприятных условиях для разложения соломы (отсутствие влаги, оптимальной температуры, дополнительного внесения азотных удобрений) могут возникнуть проблемы с появлением всходов и развитием молодых растений. Ингибирующий эффект свежей соломы на появившиеся всходы проявляется при температуре более +20°С и нормальной влажности почвы в течение 1-1,5 месяца.

Посев мелкосемянных культур (озимого рапса, в частности) в почву, содержащую большое количество соломы, имеет и другие негативные последствия. Солома активно впитывает осадки, поэтому семенам рапса иногда не удается получить достаточное количество влаги для набухания и прорастания. Грубые растительные остатки препятствуют равномерному распределению семян и мешают их контакту с почвой. В результате часть всходов «подвисает» среди соломин в почве и погибает. Поэтому немецкие специалисты по выращиванию озимого рапса настойчиво рекомендуют избегать посева на подобных полях. Лучшим вариантом считается поле, которое перед основной обработкой почвы было избавлено от соломы. Солому лучше вывезти. И сжечь. с выгодой для себя.

Соломенный фундамент энергонезависимости

В 1976 г. Дания начала поиск альтернативы традиционным энергоресурсам, расширяя применение возобновляемых источников энергии. К 2020 г. Дания планирует 30% от общего энергоснабжения получать за счет использования возобновляемых ресурсов. Поэтому из ежегодно «выращенных» 6 млн т соломы в этой стране для производства энергии используют примерно 1,5 млн т. Сегодня в Дании работает более 10 тыс. фермерских котлов на соломе, 55 котельных в системе централизованного теплоснабжения, а также 8 ТЭЦ и 4 электростанции. Центральные электростанции ежегодно используют 1,4 млн т биомассы, из которых 1 млн т приходится на солому. При этом датчане охотно делятся своим опытом и наработками. В последние годы датская котлостроительная компания «Пассат» продала по всей Европе только малых котлов (до 300 кВт) более 120 тыс. Котел мощностью 100 кВт в состоянии отапливать помещение площадью до 1200 м2.

А что у нас? Первый соломосжигающий котел мощностью 980 кВт был установлен в Украине в селе Дрозды Киевской области в агрофирме «ДиМ». Это произошло в 2000 г. в рамках украинско-датского пилотного проекта, в котором НТЦ «Биомасса» выступил в качестве субподрядчика. Успешная работа первого котла привела к тому, что украинская компания «ОАО «ЮТЭМ» («Южтепло-энергомонтаж») приобрела у датской компании Passat Energy лицензию на производство котлов периодического действия в Украине мощностью до 1 МВт. Первый котел украинского производства заработал в январе 2006 г. в селе Струтинцы Винницкой области в фермерском хозяйстве ООО «Рапсодия». Общая стоимость проекта составила примерно 200 тыс. грн (то есть 40 тыс. у. е. на то время). Себестоимость тепловой энергии с учетом амортизационных затрат в 2008 г. была примерно 42 грн/Гкал.

«Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обойтись с тем, что есть». Старый рыбак из повести Хемингуэя «Старик и море» знал, что в море человек обречен быть самодостаточным. А у нас самодостаточным должен быть и тот, кто работает на земле. И не стоит отказываться от того, что земля предлагает, даже если это просто солома.

Зачем ВСУ жгут поля на Донбассе

Этим летом в ДНР и ЛНР, едва в регионе установилась жаркая и засушливая погода, вновь начали гореть пшеничные поля. Горели потому, что с позиций ВСУ угодья закидывали осветительными минами 120-мм калибра, действовавшими как зажигательные. Закидывали целенапраленно.

Поля горели по нескольку дней, пока не выгорали до тла, тушить было некому, да никто и не отваживался: территория пожара прекрасно простреливалась, к тому же местами была плотно заминирована.

Пытаясь найти логическое объяснение подобным действиям украинских боевиков, бойцы ЛНР и ДНР выдвигали версию, что таким образом те пытаются расчистить себе дорогу для возможного наступления от тех же мин, или хотя бы просто обнаружить минные поля. Правда, подобный способ мало того, что малоэффективен, но и, мягко скажем, чересчур оригинален. Как бы то ни было, поля на Донбассе этим летом горят, и на кажущихся бескрайними золотых пашнях то и дело приходится видеть огромные черные «проплешины».

Этим летом в ДНР и ЛНР вновь начали гореть пшеничные поля. Фото: www.globallookpress.com

По сообщению местного населения, с помощью осветительных мин украинскими военными из 72 и 53 бригад осуществлен умышленный поджог полей с пшеничными посевами в районе населенных пунктов Рассадки и Желобок»,

— прокомментировал ситуацию официальный спикер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Чем-то подобная картина напоминала 2014 год, когда возделанную землю просто таки пожирала огненная лавина. Но тогда ВСУ и нацбаты шли в наступление, целенаправленно уничтожая инфраструктуру городов. Причем, иногда пашня загоралась непреднамеренно, на улице стояло настоящее пекло, дождя не было неделями, при этом противоборствующие стороны закидывали друг друга чем только могли: от стрелкового до реактивных снарядов. Иногда же наступающие укровояки жгли поля целенаправленно, равно как и уничтожали башни ЛЭП и электроподстанции, водоводы и насосные станции, промышленные холодильники для хранения продовольствия и продовольственные базы, промышленные предприятия, вышки мобильной связи.

Теперь же украинская армия наступать не торопится, ограничиваясь локальными вылазками. При этом представители украинского руководства не переставая вещают о том, что хотят всего лишь навсего «освободить оккупированные территории». Так почему «освободители» вновь взялись за старое?

Действительно, пашни в ДНР много, причем, как возделываемой, так и заброшенной. Последняя даже без помощи человека регулярно дает урожай и осыпается. Многие поля пустуют из-за того, что жители близлежащих сел и хозяйств бросили свои дома и места работы из-за обстрелов ВСУ, либо из-за того, что те были заминированы в ходе боевых действий. Но есть и такие угодья, на которые щедро махнули рукой в годы владычества на Донбассе Украины, вынув из земли и распродав на металл все заложенные в почву еще в советское время системы милиорации. И возродить эти природные мощности не позволяют война и непризнанный статус республики, осложняющий хозяйственную деятельность.

Но если в ДНР картина такова, то ЛНР с сельхозугодьями повезло намного меньше. Так получилось, что все пашни Луганщины остались на северо-западе края, контролируемом Украиной, а республике достались шахты, производства, а также исключительно поля рапса и подсолнечника. Последние очень хорошо горели летом 2014-го. А после их начали пытаться засеивать другими, необходимыми для нормальной жизни людей культурами, однако, как известно, рапс вытягивает из земли все соки, и нужно время, чтобы она восстановилась и смогла давать полноценный урожай.

Украина относится к земле Донбасса не как к своей. Фото: www.globallookpress.com

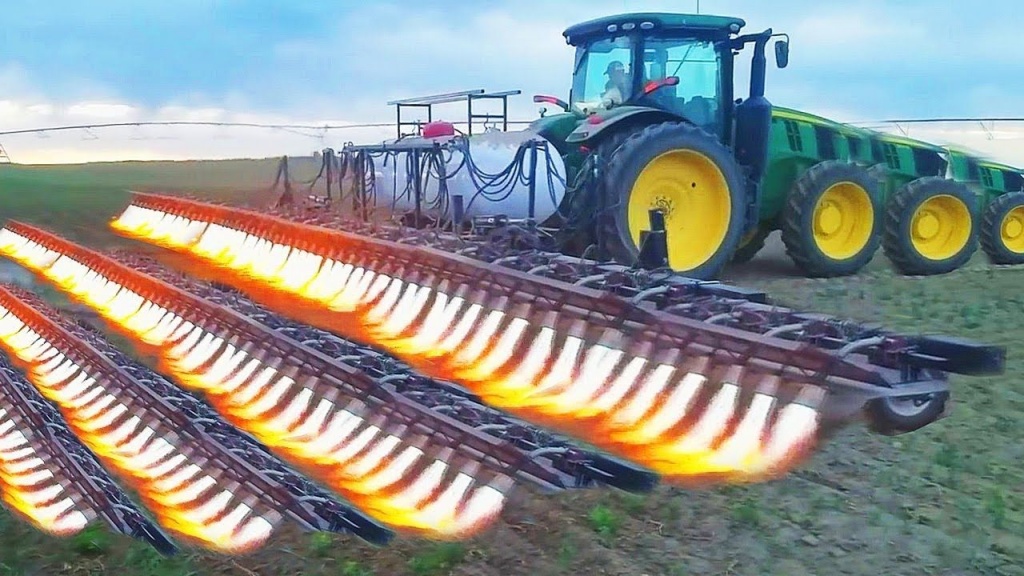

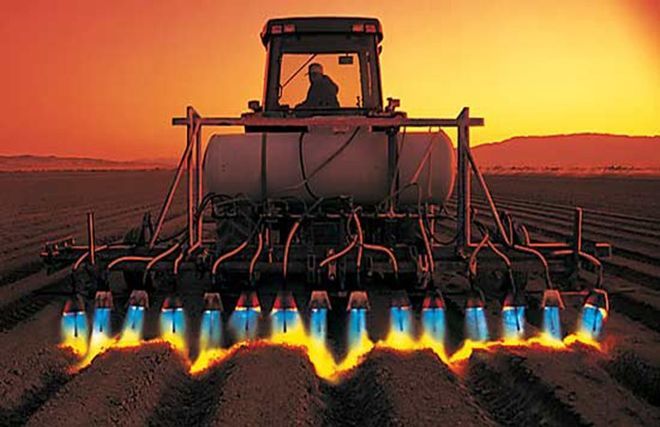

Огненные культиваторы. Что это за чудо?

В последнее время в Соединенных штатах и в европейских странах, в рамках производства органической продукции современные аграрии все чаще применяют для борьбы с сорняками, так называемые огненные культиваторы. Дело в том, что органическое земледелие не приемлет использование ядохимикатов в любом виде, поэтому прополка посевов осуществляется либо вручную, с применением рабочих рук, либо механическим способом при помощи различных культиваторных устройств.

Давно известно, что термическая обработка почвы – это достаточно эффективное средство борьбы с сорняками, болезнетворными бактериями и вредителями, поэтому обработка грунта горячим паром применялась земледельцами издавна, а вот огненные культиваторы, работающие на природном сжиженном газе, впервые появились лишь в тридцатых годах прошлого века.

С появлением «огнеметов» производители сельскохозяйственных растений получили в руки уникальный инструмент, позволяющий защищать от сорняков и вредителей соевые, бобовые, кукурузу, люцерну и прочие культуры. Дело в том, что скапливающаяся в клетках сорных растений влага, под воздействием открытого огня нагревается до такой степени, что просто разрывает внутриклеточные перегородки. Растение не горит, как бы закипает изнутри, при этом точка роста уничтожается, и сорняки гибнут.

Увы, в свое время, данная технология не была оценена по достоинству, поскольку в ту пору аграрии свято верили в великую силу ядохимикатов, как панацею от всевозможных бед. В итоге слепая вера победила здравый смысл. Сегодня уже очевидно, что химическая обработка не всегда эффективна и наносит невосполнимый вред окружающей среде, ухудшая при этом качество готовой продукции.

Тем не менее, применение огненных культиваторов имеет ряд особенностей. Например, у кукурузы, ключевые точки роста и метелки на початках хорошо защищены, поэтому растение не боится открытого огня, с другими культурами ситуация более сложная.

В настоящее время оборудование для термообработки почвы выпускается в Соединенных штатах, Великобритании, Голландии, Швеции, Дании, Германии. Наконец-то обратили внимание на данные агрегаты и украинские производители сельскохозяйственной техники, поскольку на выставке «Агро 2018» компанией «А3Тех» был представлен первый отечественный 12-рядный огненный культиватор.

По заявлению изготовителей данная машина способна сэкономить аграриям до 80% затрат на химические средства защиты растений. Стоимость оборудования составляет около 260 000 гривен.

Расход топлива у огненного культиватора варьируется от 20 до 60 литров на гектар, при этом он способен работать при любой погоде и может производить как предпосевную, так и финальную обработку поля. Использует агрегат природный газ пропан-бутан, который выходит из форсунок под давлением. При этом температура пламени может регулироваться и составлять от 1100° до 1800°С.

Открытый огонь действует на сорные растения в течение доли секунд, благодаря чему температура грунта в месте обработки не нагревается выше 70°. Однако этого показателя вполне достаточно для того, чтобы пиротехнический поток оказал воздействие на внутриклеточный сок растений, который в итоге закипает и сорняки вянут. При этом культурные растения получают отличную фору для дальнейшего роста и развития.

Огненный культиватор украинского производства позволяет не только изменять мощность пламени, но и при необходимости отключать отдельные горелки в секции. Агрегат можно оборудовать датчиками температуры и контроллерами пламени, а вся конструкция легко адаптируется к различным условиям работы (например, в плодовом саду).

Огненный культиватор производит следующие виды работ:

· Предпосевную обработку поля, при которой уничтожаются сорняки, болезнетворные микроорганизмы и насекомые-вредители

· Довсходовую обработку поля, позволяя полностью уничтожить все сорняки, находящиеся на поверхности земли

· Финальную обработку междурядий (применяется при выращивании кукурузы)

При этом не наносится никакого вреда внесенным в грунт семенам культурных растений.