захребетник кто это такой и что он делает

ЗАХРЕБЕТНИК

Смотреть что такое «ЗАХРЕБЕТНИК» в других словарях:

захребетник — тунеядец, трутень, дармоед, чужеспинник, захребетничек, паразит, бездельник Словарь русских синонимов. захребетник см. тунеядец Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

ЗАХРЕБЕТНИК — ЗАХРЕБЕТНИК, а, муж. (разг.). Тунеядец, бездельник, живущий на чужой счет, чужим трудом. | жен. захребетница, ы. | прил. захребетнический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

захребетник — и устарелое захребётник … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

ЗАХРЕБЕТНИК — Давать/ дать захребетник кому. Кар. Ударять по спине кого л. СРГК 2, 234 … Большой словарь русских поговорок

захребетник — бобыль; (некогда) батрак, купленный крестьянином на имя помещика; приемыш, собств. бродяга, шатающийся за горами (хребтами горными) Ср. Помнил (Карпуша) щипки, рывки и потасовки ребятишек. Бывало, Боже сохрани, ответить тем же. мирского… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Захребетник — Захребетникъ бобыль; (нѣкогда) батракъ, купленный крестьяниномъ на имя помѣщика, пріемышъ, собств. бродяга, шатающійся за горами (хребтами горными). Ср. Помнилъ (Карпуша) щипки, рывки и потасовки ребятишекъ. Бывало, Боже сохрани, отвѣтить тѣмъ же … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Захребетник — м. разг. Тот, кто живет чужим трудом, за чужой счёт; тунеядец. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

захребетник — захребетник, захребетники, захребетника, захребетников, захребетнику, захребетникам, захребетника, захребетников, захребетником, захребетниками, захребетнике, захребетниках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

захребетник — захреб етник, а … Русский орфографический словарь

Зачем женщине за сорок терпеть захребетника?

Вот уже почти неделю, как я перешла в страшную категорию «женщина за сорок». Если верить интернет комментаторам, с четырьмя браками, четырьмя разводами, четырьмя детьми у меня только два варианта «как жить дальше». Либо молча уползти на помойку, не портить нежную мужскую психику своим видом и своими речами, либо взять «хоть кого-то», чтобы век доживать.

Вечный жених — сын маминой бывшей коллеги, который до сих пор рассчитывает, что рано или поздно осознаю — проще его взять на довольствие, чем в очередной раз вежливо отказывать — приезжал поздравлять. Нежно накрыл мой руку своей ладошкой (нет, не потной, не буду на человека гнать), сказал:

— Скоро и младшие вырастут, о ком заботиться будешь?

Я поперхнулась кофием. Ну да, такая наивная — уже за сорок, но глупые вопросы до сих пор ставят в тупик. Я могу понять, когда дорогие «друзья» демонстративно переживают: ах-ах, Елена Николавна, сорок лет тебе, мужика нет, кто в старости стакан воды подаст? Там хоть прямая связь прослеживается, намек, что мужика стоит завести ради того пресловутого стакана воды (которого, возможно, не захочется, а если и захочется, не факт что его подаст мужчина, сам рассчитывавший получить прислугу- сиделку в старости).

Но, черт возьми, когда мне сочувствуют из-за того, что скоро могу остаться без объекта заботы… Кто вообще сказал, кто придумал, что женщине непременно надо о ком-то заботиться, и этот кто-то должен быть мужчиной? Чаще всего, кстати, мужчины в комментариях эту идею и продвигают — мол, разве не счастье нажарить котлет и наблюдать, как Объект Заботы (Мужского Пола) их кушает?

Нет, ну, может, кому-то и приятно (может там до сих пор любовь как в восемнадцать, или Служение Мужчине как высшая цель существования), но лично мне приятнее валяться на диване. Под тепленьким пледом, с чашкой ароматного кофе на столике рядом, с хорошей книжкой.

Возникает вполне закономерный вопрос: зачем мне заводить в доме мужчину, терпеть его на собственной территории, для того, чтобы лишиться мягкого дивана, теплого пледа и удовольствия почитать книгу (послушать музыку, посмотреть кино, вообще поспать)?

Какие могут быть для этого причины?

Я смотрю на знакомых и прекрасно вижу, что к этому возрасту сохраняются только два типа браков: те, в которых женщина поставила на себе крест когда-то и ей попросту некуда идти, и те, в которых мужчина не считает себя подарком, о котором просто обязана заботится жена, вот кровь из носу. То есть полностью равноправные и равнообязанные. Но семей второго типа — удручающе мало.

И реально не понимаю, что может быть такого, по какой причине женщина в самом расцвете лет должна вдруг ущемить себя и взять кого-то для «заботиться».

Любовь? Так простите-извините, любовь в сорок лет — она совсем иная, чем в восемнадцать. Оценивая прошлое точно скажу: мне бы той, юной, нынешнее мировосприятие, и…в общем, скольких мужчин обошла стороной. Любовь в сорок лет может родиться из уважения к высоким достоинствам человека, к его достижениям, к его каким-то удивительным и уникальным качествам, к его интеллекту (как бы это не пафосно звучало). И все это должно проявится ни много ни мало в его какой-никакой успешности, потому как сажать себе на шею гения — нет уж, спасибо, был один. Хватит!

При этом любовь любовью, но мужчина должен быть еще и комфортен для проживания. Кофе в постель, стейк средней прожарки на обед, приготовленный любимым мужчиной — вот это я понимаю, да. А когда самой надо котлеты жарить, да еще не себе и не детям, а дяде… Ну уж к черту. Женщина за сорок имеет право быть эгоисткой. И ленивой попой тоже имеет право быть. Она вообще имеет право быть такой, какой ей выгодно и удобно, особенно если создала себе для этого все условия.

О, я знаю, знаю, мне скажут: да кому ты в сорок лет нужна с такими запросами? Так в том то и дело, дорогие мои, что меня уже не волнует, нужна я кому-то из мужчин или нет. С возрастом приходит понимание, что главный человек в твоей жизни даже не дети — дети вылетят из гнезда, и, тем более, не мужчина, а ты сама! Женщине хорошо в своем собственном обществе, для общения — есть подруги, с если вдруг проснутся гормоны — так только свистни, слетятся кавалеры всех сортов и мастей, выбирай любого!

Когда это все осознаешь, остается вопрос: для чего тогда терпеть в своем доме мужчину, который как кот — требует еды, заботы, регулярного почесона как тела, так и эго? Назовите хоть одну причину (сакральный «стакан воды» не поминать, я в него не верю)

Кого на Руси называли «бобылями», «захребетниками», «холупниками»

Население дореформенной России исправно платило государству налоги. Но были люди, которых называли «гулящими», и чьи отношения с казной были несколько иными. Положение их было, мягко говоря, незавидным. Однако предоставленные этой касте привилегии делали их жизнь более легкой.

Читайте в материале, как становились гулящими людьми, кто такие захребетники, бобыли, кутники и халупники, и кому из представителей этих слоев населения жилось лучше.

Что такое тягло и кого от него освобождали

Военнослужащие были освобождены от тягла. /Фото: cont.ws

В 15-18 веках термин «тягло» в России обозначал денежную подать или же натуральную повинность. Их уплачивало крестьянское население и люд посадский. Эти социальные группы называли тягловым населением. Были и нетягловые люди, к которым относили военных, знать придворную и дворовую, отдельных представителей купечества и сотрудников гражданской службы. Также не платили подати те граждане, которые стали нищими из-за пожара, нападения разбойников или военных действий, неплатежеспособные вдовы.

Отдельный слой, который не имел никаких общественно-государственных обязательств — маргинальный. Сюда относились бобыли, захребетники и другие так называемые вольные люди. Они не платили налоги. Как жилось таким людям и были ли они довольны своим положением?

Люди вольные, как ими становились и были ли они нищими

Иногда вольные люди работали скоморохами. /Фото: i.ytimg.com

Историк Ключевский писал, что гулящими или вольными называли людей, принадлежащих к подвижной касте. Она объединяла так называемые свободные промыслы, в том числе и такое нехорошее ремесло, как воровство и разбой. Гулящие люди могли заработать большие деньги и изначально имели обычный социальный статус. Они были независимы и свободно передвигались по стране. Нередко поступали на работу к хозяину, а после окончания срока либо продлевали договор, либо искали новое место для приложения своих сил.

Иногда положение вольного человека было переходным, то есть основой для попадания в более высокий социальный слой. Но частенько люди гулящие не хотели менять свою независимость, становиться ответственным хозяином и платить налоги. Они отрабатывали чужое тягло, выбирая занятия по душе. Могли трудиться на земле, а могли заниматься попрошайничеством, работать скоморохом или шерстобитом, наняться в ремесленную мастерскую в качестве помощника. Нередко вольными становились люди, которые сбежали из плена или же слуги, которым их хозяевами была дарована свобода.

Изначально гулящие люди отдавались в кабалу исключительно по собственной воле. Но когда вышел петровский указ от 18 ноября 1699 года, все стало иначе. Тех, кто был годен к военной службе отдавали в солдаты, а остальные были закреплены за хозяевами, на чьей земле они проживали.

Захребетники – кто они, и почему беглые крестьяне хотели ими стать

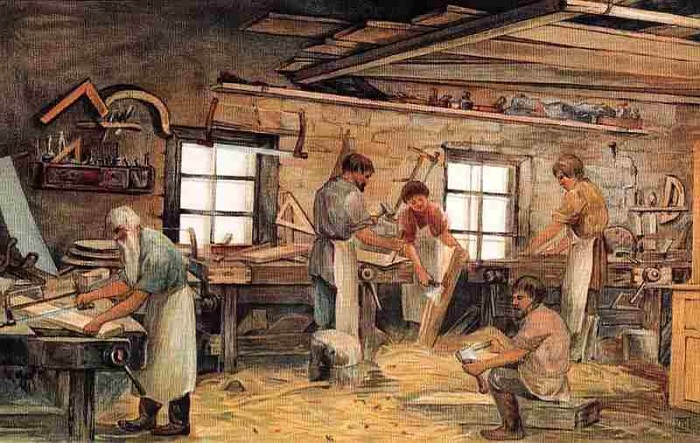

Нередко захребетники становились подмастерьями в мастерских. /Фото: fsd.multiurok.ru

Сегодня слово «захребетник» произносят, вкладывая негатив. Так называют тунеядцев бездельников, которые используют чужой труд. «Кто этот человек? Да он захребетник! Ничего не делает, только сидит на шее у родителей (жены, сестры, брата, родственников и так далее)». А в 15-17 веках такое название употребляли для касты вольных людей, нанимающихся на чужое тягло и не имеющих собственного хозяйства. Беглые крестьяне порой старались стать захребетниками.

Эту касту описывал историк Сергеевич. Он высказал предположение, что слово захребетник произошло из-за того, что люди получали средства для существования от крестьян, работающих на земле. Тяжело работающих, гнувших спину. А спина это и есть хребет. Иногда захребетники работали сразу на нескольких крестьян.

Некоторые историки утверждают, что захребетники очень часто занимались ремеслами: становились подмастерьями, оказывали помощь в кустарной деятельности. Иногда они настолько улучшали свое материальное положение, что оседали. А, значит, становились тягловым населением, которое обязано было платить налоги. После того как налоги стали взимать не с хозяйства, а с количества живущих людей, наемные работники были переведены в категорию тягловых.

Бобыли, кутники и халупники – почему их не слишком жаловали

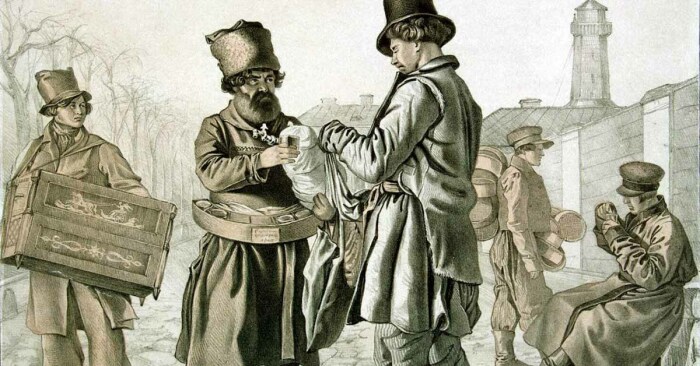

Иногда бобыли уезжали в город и становились мелкими торговцами. /Фото: moi-goda.ru

Бобылями с 15 до начала 18 века звали крестьян, у которых не было земельного надела, а в Поморье это слово обозначало людей, которые промышляли различными промыслами, не связанными с земледелием.

В разных местах страны для обозначения такой категории можно было встретить разные названия. Например, «кутник». А бобылей, у которых была изба и огород, звали халупниками. Бобыли, кутники, халупники не оформляли правоустанавливающих документов. Так как они все имели льготы по налогу, народ не особо их жаловал и часто называл бездельниками.

В зависимости от места жительства, бобыли бывали городскими и сельскими. То есть, некоторые оставались в деревнях и работали на землевладельцев. Кстати, когда бобыль желал использовать чужой надел для своих целей, ему полагалось уплатить хозяину земельный оброк. Народ дал ему меткое название бобыльщина.

Те бобыли, которые не хотели гнуть спину на земле, устремлялись в города, чтобы искать лучшую долю, богатство и счастье. Так они чаще всего становились мелкими торговцами, занимались каким-либо ремеслом, нанимались на работу в качестве временной рабочей силы.

Особенное положение было у сибирских бобылей. Они получили название «промышленные люди». Такие люди старались оставаться свободными. Часто заводили семью. Историки рассказывают о записи в переписи, датированной 1680 годом, которая гласила, что бобыли имеют свои дворы, занимаются различными промыслами. И что с этого года они попадают в категорию граждан, которые должны уплачивать оброк деньгами.

Захребетники: какие привилегии были у самой низшей касты на Руси

В допетровские времена на Руси помимо тяглового населения была категория граждан, именовавшаяся вольными или гулящими людьми. Несмотря на то, что эти лица, принадлежали к самой низшей касте, они обладали целым рядом привилегий.

Тягло

В XV — начале XVIII веков «тяглом» в Русском государстве называлась денежная подать или натуральная повинность, которую обязаны были платить государству крестьяне и посадский люд. Представители этих социальных групп относились к тягловому населению.

В то же время к нетягловым людям причислялись военнослужащие, дворовая и придворная знать, сотрудники гражданских служб, некоторые члены купечества.

Освобождались от уплаты податей бедные вдовы и граждане, пострадавшие от пожара, военного набега или разбоя.

Кроме них, никакими общественно-государственными обязательствами не были связаны маргинальные слои населения, а точнее захребетники, бобыли, подсуседники, жилецкие люди. Все вместе они образовывали непривилегированный класс вольных людей.

Вольные люди

В работе «Сочинения», историка Василия Ключевского, вольные или гулящие люди обозначены как чрезвычайно изменчивая и подвижная каста, в рамках которой процветали все свободные промыслы Руси, не исключая разбой и воровство как отдельные виды ремесла.

На первоначальном этапе гулящие люди зарабатывали неплохие деньги и их социальный статус не являлся приниженным.

Гулящие люди обладали личной независимостью и могли беспрепятственно передвигаться по стране. Они нанимались на кратковременный срок к хозяевам, а отработав своё, вольны были сами решать, что делать дальше — продлить «контракт» или устроиться на новое место работы.

Порой статус вольного был только переходным состоянием человека, который выбравшись из прежнего класса, «перепрыгивал» в более высокую касту. Но зачастую гулящие люди не спешили терять своё независимое положение.

Трудясь за чужим тяглом, они сами выбирали, чем им заниматься: возделывать землю, просить милостыню, приторговывать, устроиться шерстобитом, скоморохом или пойти подмастерьем в ремесленную мастерскую.

Часто в категорию вольных людей попадали личности, выбравшиеся из плена, отпущенные на свободу слуги, а также граждане, не зафиксированные в переписных и писцовых книгах.

По версии историка Александра Преображенского в Зауралье в гулящие люди попадали выбывшие из тягла, а значит не нёсшие его, дети крестьян и посадников, которые не были привязаны к какой-либо конкретной общине.

Они платили символический денежный оброк или налог «явчая головщина», и могли быть привлечены к общественным работам.

И если поначалу вольные люди по собственному желанию отдавались в кабалу, то после петровского указа выбора у них не осталось. Всех годных к военной службе гулящих записывали в солдаты, а остальных закрепили за теми помещиками, на землях которых они находились.

Захребетники

В современном понимании слово «захребетник» имеет негативный окрас и характеризует человека как тунеядца или бездельника, эгоистически пользующегося плодами чужого труда. Однако в XV—XVII веках так называли вольных людей, которые, не имея собственного хозяйства, нанимались наёмными рабочими на чужие тягла.

В книге стряпчего Гаврилы Андреевича Соловцова, где записывались данные по сыску беглых крестьян, весьма часто упоминалось, что они на новых местах предпочитали становиться захребетниками.

Об этой касте писал в третьем томе издания «Древности русского права» историк Василий Сергеевич, который отмечал, что информация о захребетниках имеется в новгородских писцовых книгах. Он же предполагал, что такое обозначение они получили потому, что средства для существования получали от поземщиков или крестьян, на своём земельном уделе гнувших спину, или другими словами, хребет.

Получая сдельную плату за труд, захребетник, мог работать как на одного крестьянина, так и сразу на нескольких. В первом случае, он жил на одном дворе с хозяином, а во втором ему выделялся особый двор, где «квартировались» такие же как он наёмные рабочие.

В то же время в материалах селений Нижегородского Поволжья засвидетельствовано, что захребетники чаще, чем иные представители маргинального класса, занимались не земледелием, а ремеслами. Они нанимались подмастерьями и помогали владельцам дворов в их кустарной деятельности.

В книге Николая Павлова-Сильванского «Феодализм в удельной Руси» отмечалось, что захребетники, улучшив своё хозяйственное положение, могли распрощаться с вольной жизнью, осесть на одном месте, а значит быть внесенными в категорию тяглового населения, выплачивавшего все полагавшиеся подати.

До 1679 года на Руси было огромное количество захребетников, а после, когда налоговые сборы стали взиматься не с хозяйства, а с количества лиц, проживавших во дворах, все наёмные работники стали плательщиками податей и превратились в тягловых людей.

Бобыли

В тот же год потеряли свою тягловую независимость и бобыли. Они с 1632 года уплачивали только половину податей, которыми облагались крестьяне, а до того эта прослойка общества принадлежала к вольным людям. Существует версия, что термин бобыль есть производная от шведского слова«boabyle», означающего наемного рабочего. Хотя в румынском и латышском лексиконе оно употребляется в смысле «лентяй» и «батрак».

Начиная с XV века и до начала XVIII века бобылями называли не имевших земельного надела одиноких крестьян, хотя в Поморье, под ними, в первую очередь подразумевались, промышлявшие всякими промыслами, граждане неземледельческих занятий.

В различных уголках Русского государства эта категория граждан именовалась по-разному, поэтому в литературе можно встретить такое наименования как «кутник».

Бобыли, располагавшие собственной хатой и огородом, величались халупниками, но все они могли жить, не оформляя правоустанавливающих документов. В целом на Руси бобылей не слишком жаловали, считая их тунеядцами, поскольку они имели налоговую льготу.

Впервые упоминающиеся в Псковской летописи в повествовании о 1500 годе, бобыли по месту жительства подразделялись на две группы – сельские и городские.

Те, что оставались в деревнях, зарабатывали на жизнь, трудясь по найму на землевладельцев. Если же они хотели пользоваться чужим наделом в собственных целях, им необходимо было заплатить владельцу территории земельный оброк, в народе называвшийся бобыльщиной. С середины XV века, подписав «бобыльскую оброчную запись», человек, за возможность иметь еду и одежду, лишался множества своих прав и приобретал массу обязанностей.

Бобыли, отправившиеся на поиск лучшей доли в города, занимались мелкой торговлей, ремеслом и трудом по найму.

В Сибири таких бобылей называли промышленными людьми. В отличие от гулящих бобылей, они чаще предпочитали оставаться в свободе и даже обзаводиться семьёй. Не случайно в переписи 1680 года имеется подобная запись: «Бобыли, живут своими дворами, промышляют всякими промыслы. И с нынешнего со 168-го года велено им платить денежной оброк».

ЗАХРЕБЕТНИК

захребетник м. разг. Тот, кто живет чужим трудом, за чужой счет; тунеядец.

захребетник

м. уст.

parasite

ДАРМОЇ́Д розм. (той, хто живе на чужий кошт, чужою працею; також лайл.), ПАРАЗИ́Т розм., ЗАХРЕБЕ́ТНИК розм., ТРУ́ТЕНЬ розм., ТРУТ розм., ОБ’ЇДА́ЛО розм., ГАЛАПА́С діал. (Микита:) Собака, котру проганяють, як дармоїда, з двору, швидше знайде собі пристановище, ніж я. (М. Кропивницький); Фізичну роботу ненавидять раби і паразити (О. Довженко); Бюрократ — захребетник, Бюрократ — нахлібник, Бюрократ — недолугий управитель — він скрізь у тисячах тисяч іпостасей (з газети); Не стануть святами ніколи будні, Хоч як би там не мудрували трутні, трудитись має кожен, як бджола. (Д. Павличко); Цар і трут на дурняк живуть: інші працюють, а вони мед їдять (прислів’я); Об’їдало.. норовить побільше на дурничку з’їсти та випити (Г. Хоткевич); Вже сварить його й дитина, що він трут і галапас (О. Маковей). — Пор. ле́дар.

ЗАХРЕБЕ́ТНИК, а, м.1.Истор. Захребетник, в старых законах и в кр ѣ постях писаны крестьяне, которые у других крестьян работою питаются, и своих домов не им ѣ ют. ЛТ III 39. Чтоб они таких б ѣ глых служилых и тяглых людей .. не принимали и в холопств ѣ у себя .. и в приимышах и в сос ѣ д ѣ х и в подсос ѣ дниках и в захребетниках не держали. ПСЗ III 587.

⊲ 2. Тот, кто живет на чужой счет или чужими трудами. САР 1 VI 590.