запаянный синус легкого что делать

Симптомы опухоли в легких — стадии и лечение

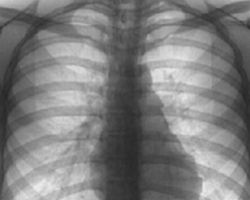

В большинстве случаев симптомы опухоли в легких, обусловленные раком, обнаруживаются при визите к доктору по причине плохого самочувствия. Однако около 5% опухолей может быть обнаружено случайно при рентгенограмме грудной клетки, проводимой согласно плановому обследованию или по какой-либо другой причине.

На ранних стадиях рака признаки опухоли в легких у детей обычно мало выражены, равно как и у взрослых. Иногда наблюдаются неопределенные симптомы общего характера, например усталость или общее недомогание, по которым сложно выявить причину. По ходу роста опухоль начинает вызывать появление симптомов, что обычно обусловлено проникновением раковых клеток в ткани легких и воздушных путей. На начальных этапах эти симптомы характеризуется неравномерным течением. Физические усилия могут провоцировать их или ухудшать.

Постепенно симптомы опухоли в легком усиливаются, увеличивается продолжительность их проявления. Отмечены случаи ложной диагностики инфекции в грудной клетке, при которых стандартное лечение антибиотиками малоэффективно, а последующее рентгенологическое обследование выявляет заболевание. Ниже перечислены наиболее важные и широко распространенные симптомы опухоли в легких, которые приведены в процессе снижения частоты встречаемости:

Многие эти симптомы вызываются патологическими состояниями или инфекциями грудной клетки, но некоторые (например, кровохарканье) являются основанием для незамедлительного обследования на предмет заболевания. Примерно у 2 пациентов из 5 среди первых признаков опухоли в легких отмечался кашель. Возникновение кашлевых проявлений может быть постоянным или переменчивым. Он зачастую начинается с обычной простуды или грудной инфекции, но продолжается задолго после ухода признаков простуды. По этой причине люди, испытывающие продолжительный кашель на протяжении нескольких недель, должны обращаться к врачу, чтобы выявить его причину.

Наиболее распространенные признаки

Кашель

Кашель вызывает стимулирование чувствительных нервных окончаний в выстилке дыхательных путей на любом участке от голосовых связок до бронхов. Кашель является рефлекторным действием, хотя его можно инициировать произвольно. При кашле давление в груди существенно повышается и внезапное отхождение воздуха при кашлевом рефлексе служит для прочистки воздушных путей и для освобождения выстилки воздушных путей от слизистого секрета.

Раздражитель, поражающий слизистую оболочку воздушных путей, воздействует на нервные окончания, что приводит к кашлю. Однако при этом кашель не может удалить первоисточник раздражения — рак, что приводит к стойким кашлевым явлениям. Любое кровотечение интенсивно раздражает выстилку бронхов и вызывает кровохарканье.

Приступы кашля отмечаются в моменты, когда раздражение усиливается и не проходит. Эти приступы могут быть настолько сильными, что могут приводить к перелому ребер, а также повреждать малые кровеносные сосуды легких. Кашель, вызываемый раком легких, не носит специфического характера, но наиболее часто он отмечается в ночное время дня или сразу после пробуждения. Со временем кашель приобретает периодический приступообразный характер на протяжении дня. Физическая нагрузка или усиление дыхания зачастую приводят к приступам кашля.

Симптомы опухоли в легких на ранних стадиях заболевания характеризуются сухим кашлем, к которому впоследствии присоединяется белесая мокрота. При развитии инфекции мокрота приобретает гнойный характер с зеленоватым или желтоватым оттенком и возможным присутствием кровохарканья. Кровохарканье обычно сопровождается наличием в мокроте прожилок крови. Однако когда происходит поражение небольшой вены, отхаркивается свежая кровь. В таких редких случаях может наблюдаться сильное кровотечение. Кровохарканье является очень важным симптомом опухоли в легких, и его нельзя игнорировать. Примерно у четверти людей, возраст которых превышает 40 лет, кровохарканье является признаком рака легких.

Дискомфорт и боль

Дискомфорт и боль являются вторым по частоте встречаемости среди начальных проявлений симптомов опухоли в легких. Они встречаются примерно у 20% пациентов. Характер болевых ощущений и дискомфорта в груди может очень сильно варьировать. Наиболее часто в описаниях симптомов фигурирует чувство наполненности и сдавленности, которое усиливается в определённых позициях, а также при глубоком дыхании или кашле.

Иногда отмечается острая локализованная боль в груди при дыхании или кашле. Это так называемая плевротическая боль, которая вызвана воспалением в выстилке легких (плевре). Опухоли, локализованные высоко в верхней части легких, могут влиять на большие нервные корешки (плечевое нервное скопление), что может приводить к нарастающим болям в верхней части груди и плече.

Инфекции и ухудшение проходимости дыхательных путей

Рост опухоли в более крупных отделах дыхательных путей легких может постепенно привести к нарушению их проходимости. Это может препятствовать нормальному отхождению мокроты из легких. В результате не отошедшая мокрота может становиться источником инфекции. В таких случаях симптомы опухоли в легких включают общее недомогание, озноб, жар, ночную потливость и потерю аппетита и веса. Может наблюдаться плохой отклик на лечение стандартными антибиотиками.

Если присутствует полная обструкция дыхательных путей, то это может повлечь одышку, кашель и повышение температуры. Характер симптомов и их степень зависят от объема поражения легких. При неполной обструкции развиваются хрипы, вызванные прохождением воздуха через блокаду. Они возрастают при глубоком дыхании, например, после физической нагрузки.

Одышка

Симптомы злокачественной опухоли легкого редко характеризуются одышкой в качестве первого проявления этого заболевания. Однако на протяжении болезни это состояние зачастую развивается. При раке легких причинами развития одышки могут быть:

Охриплость

Один из нервов, подходящих к голосовому аппарату, изгибается вниз к основанию левого легкого. Опухоль, растущая в этой части грудной клетки может повредить данный нерв, что может отрицательно сказаться на функционировании голосовых связок. Порой это приводит к слабому и охриплому голосу, а также к развитию характерного кашля с металлическим оттенком.

Распространение опухоли и ее влияние на метаболизм

Симптомы опухоли в легких могут характеризоваться общим характером проявлений (жар, озноб и общее недомогание, вызванное инфекцией). Современная медицина не до конца выявила причины общих симптомов и физических изменений, не связанных напрямую с распространением этого типа рака. Речь идет о так называемых паранеопластических синдромах. Считается, что они вызваны белками или другими соединениями, образуемыми клетками опухоли, а также последствиями метаболических изменений в организме. Эти симптомы опухоли в легких включают:

Образование вторичных очагов или метастазирование

Опухоли легкого могут распространяться в другие органы посредством лимфатической или кровеносной системы. Обычным местами распространения или метастазирования являются:

Для постановки диагноза рака легких обычно требуется проведение биопсии. Плановые обследования общих групп населения на наличие этого заболевания обычно не проводятся.

Доброкачественные опухоли легких

Симптомы опухолей легких, характеризующиеся доброкачественной природой, во многом определяются стадией заболевания. На ранних этапах они могут попросту отсутствовать. Клиническая симптоматика при доброкачественных опухолях обычно включает ателектаз, пневмонию, плевросклероз и другие проявления. При развитии осложнений возможны пневмофиброз, кровотечение, малигнизация новообразования и другие неблагоприятные последствия.

Флюорография

(радиофотография, рентгенофотография, рентгенофлюорография, ФЛГ)

Рентгенодиагностика

Общее описание

Стандартная частота прохождения флюорографического исследования — 1 раз в год. Такая периодичность актуальна для подростков и взрослых людей, не имеющих каких-то специальных показаний. В то же время существует группы людей, которым рекомендуется делать флюорографию 2 раза в год. Среди них:

Флюорография является массовым методом обследования для выявления скрыто протекающих заболеваний органов грудной полости: туберкулеза органов дыхания, пневмокониозов, неспецифических воспалительных заболеваний и опухолей легких и средостения, поражений плевры.

На основании флюорографических исследований отбирают лиц с подозрением на заболевания органов грудной полости. Пациентам, у которых обнаружены изменения в легких или сердце, проводят рентгенографию.

Трактовка флюорографического заключения

Корни уплотнены, расширены

Корни тяжистые

Данный рентгенологический признак может выявляться при наличии как острого, так и хронического процесса в легких. Чаще всего тяжистость корней легких либо тяжистость легочного рисунка наблюдается при хронических бронхитах, особенно при бронхите курильщика. Этот признак наряду с уплотнением и расширением корней также типичен для хронического бронхита курильщиков. Также, этот признак в совокупности с другими, может наблюдаться при профессиональных заболеваниях легких, бронхоэктатической болезни, при онкологических заболеваниях.

Усиление легочного (сосудистого) рисунка

Легочный рисунок образован в большей мере тенями сосудов: артерий и вен легких. Именно поэтому некоторые используют термин сосудистый (а не легочный) рисунок. Усиление легочного рисунка наблюдается при остром воспалении любого происхождения, например, ОРВИ, бронхите, пневмонии. Усиление легочного рисунка наблюдается при врожденных пороках сердца с обогащением малого круга, сердечной недостаточности, митральном стенозе. Но вряд ли эти заболевания могут быть случайной находкой при отсутствии симптомов. Усиление легочного рисунка при воспалительных заболеваниях, как правило, исчезает в течение нескольких недель после перенесенного заболевания.

Фиброз

Признаки фиброза на снимке говорят о перенесенном заболевании легких. Часто это может быть проникающая травма, оперативное вмешательство, острый инфекционный процесс (пневмония, туберкулез). Фиброзная ткань является разновидностью соединительной и служит замещением свободного пространства в организме. В легких фиброз является в большей степени положительным явлением.

Очаговые тени (очаги)

Это разновидность затемнений легочного поля. Очаговыми тенями называют тени размерами до 1 см. Расположение таких теней в средних и нижних отделах легких чаще всего говорит о наличии очаговой пневмонии. Если такие тени обнаружены и в заключении добавлено «усиление легочного рисунка», «слияние теней» и «неровные края» — это верный признак активного воспалительного процесса. Если же очаги плотные и более ровные — происходит затихание воспаления. Расположение очаговых теней в верхних отделах легких типично для туберкулеза.

Кальцинаты

Кальцинаты — тени округлой формы, по плотности сравнимые с костной тканью. Чаще всего кальцинаты образуются в месте воспалительного процесса, вызванного микобактерией туберкулеза. Таким образом, бактерия оказывается «похоронена» под слоями солей кальция. Подобным образом может быть изолирован очаг при пневмонии, глистной инвазии, при попадании инородного тела. Если кальцинатов множество, то вероятно, что у человека был довольно близкий контакт с больным туберкулезом, но заболевание не развилось. Наличие кальцинатов в легких не должно вызвать опасений.

Спайки, плевроапикальные наслоения

Спайки являются соединительнотканными структурами, возникшими после воспаления. Спайки возникают с той же целью, что и кальцинаты (изолировать участок воспаления от здоровых тканей). Как правило, наличие спаек не требует никакого вмешательства и лечения. Лишь в некоторых случаях при спаечном процессе наблюдаются болевые ощущения. Плевроапикальные наслоения — это утолщения плевры верхушек легких, что свидетельствует о перенесенном воспалительном процессе (чаще туберкулезной инфекции) в плевре.

Синусы свободны или запаяны

Синусы плевры — это полости, образованные складками плевры. Как правило, при описании снимка указывается и состояние синусов. В норме они свободны. При некоторых состояниях может наблюдаться выпот (скопление жидкости в синусах). Запаянный синус чаще всего является следствием перенесенного плеврита, травмы.

Изменения со стороны диафрагмы

Еще одной часто встречающейся флюорографической находкой является аномалия диафрагмы (релаксация купола, высокое стояние купола, уплощение купола диафрагмы и т.д.). Ее причины: наследственная особенность строения диафрагмы, ожирение, деформация диафрагмы плевро-диафрагмальными спайками, перенесенное воспаление плевры (плеврит), заболевания печени, заболевания желудка и пищевода, в том числе диафрагмальная грыжа (если изменен левый купол диафрагмы), заболевания кишечника и других органов брюшной полости, болезни легких (в том числе рак легких).

Тень средостения расширена/смещена

Средостение — это пространство между легкими. К органам средостения относится сердце, аорта, трахея, пищевод, вилочковая железа, лимфатические узлы и сосуды. Расширение тени средостения, как правило, происходит за счет увеличения сердца. Это расширение чаще всего бывает односторонним, что определяется увеличением левых или правых отделов сердца. Положение сердца в норме может значительно колебаться, в зависимости от телосложения человека. Поэтому то, что кажется смещением сердца влево на флюорографии, может быть нормой для невысокого полного человека. И наоборот, вертикальное или даже «каплевидное» сердце — возможный вариант нормы для высокого худого человека. При наличии гипертонической болезни, в большинстве случаев, в описании флюорограммы будет звучать «расширение средостения влево», «расширение сердца влево» или просто «расширение». Реже наблюдается равномерное расширение средостения, это указывает на возможность наличия миокардита, сердечной недостаточности. Смещение средостения на флюорограмме наблюдается при увеличении давления с одной стороны. Чаще всего это наблюдается при асимметричном скоплении жидкости или воздуха в плевральной полости, при крупных новообразованиях в ткани легких с противоположной стороны.

Нормы

В норме структурной патологии в исследуемых органах не визуализируется.

Изменения в легких после коронавируса

Содержание:

Оставшиеся симптомы коронавируса типа одышки, першения в горле, интоксикации, общей слабости еще долгое время могут беспокоить человека. Некоторые из них считаются вариантом нормы и не требуют специализированного лечения. Но нередко сохраняющиеся признаки указывают на то, что какой-то орган еще работает в неполную силу или, что еще хуже, развилось его тяжелое поражение.

У очень многих людей после Ковид-19 нарушается дыхательная функция. Это повод для беспокойства. Если есть подозрение на поражение легких после ковида, нужно обязательно записаться на прием к терапевту либо пульмонологу. Не исключено, что развился синдром «матового стекла», который требует грамотной терапии.

Изменения в легких после коронавируса

После попадания вирусных агентов в организм изменяется структура легочных альвеол. Тогда полноценный газообмен становится невозможным. Даже при бессимптомном течении заболевания на рентгене доктора нередко наблюдают признаки вирусной пневмонии.

Если иммунитет пациента ослаблен и не проводится лечение Ковид-19, патологические очаги начинают увеличиваться в размерах и соединяться друг с другом. С каждым днем процент поврежденной легочной ткани увеличивается. Тогда у больного затрудняется дыхание. Его беспокоит ощущение нехватки воздуха. Сделать глубокий вдох человек не может. Многих людей с такой симптоматикой приходится подключать к аппарату ИВЛ, так как возникает угроза для их жизни.

Далее между легочными дольками образуются плотные «перегородки», состоящие из соединительной ткани. Это осложнение после коронавируса на легкие считается очень опасным. Оно приводит к фиброзу.

Как долго сохраняются аномальные изменения в органах дыхательной системы

Если у пациента диагностирован легочный фиброз, предсказать дальнейшее течение заболевания сложно. В некоторых случаях осложнение оказывается необратимым. При фиброзе больной должен стоять на учете у пульмонолога и периодически проходить медицинское обследование.

Вероятность развития фиброза после «короны»

Разрастание рубцовых тканей возникает не у всех людей, перенесших пневмонию во время коронавируса. В группу риска входят пациенты с:

По тем данным, которыми доктора располагают на сегодняшний день (возможно, через несколько лет они изменятся, когда коронавирус будет изучен более глубоко), фиброз развивается далеко не у всех больных. Лица, перенесшие вирус в легкой или среднетяжелой форме, очень часто вообще избегают бронхита и пневмонии.

Как оценить работу легких после COVID-19

Из самых современных, безопасных и высокоточных методов, используемых при обследовании ковидных и постковидных больных — компьютерная томография. Ее следует пройти даже при отсутствии температуры и кашля, если:

Чтобы понять, есть ли дыхательная недостаточность у конкретного больного, доктора:

Как минимизировать вероятность развития легочных осложнений после «короны»

Важно применять меры, позволяющие ускорить процесс восстановления после коронавируса. Наиболее простая из них — ежедневная дыхательная гимнастика. К сожалению, она не позволит снять воспалительный процесс, но зато улучшит местное кровоснабжение, увеличит жизненную емкость легких, нормализует тканевый метаболизм. Также гимнастика уменьшит количество измененных из-за фиброза тканей.

Существует огромное множество восстановительных дыхательных программ. Все они направлены на укрепление мышц грудной клетки. Отлично зарекомендовала себя гимнастика Стрельниковой. Ее пульмонологи рекомендуют всем больным, перенесшим пневмонию.

Также доктора допускают использование йоговского дыхания в период восстановления после COVID-19. Его преимущество в том, что оно выполняется совсем легко, а значит, подходит даже сильно ослабленным людям, вынужденным соблюдать постельный режим.

Если пациент не хочет выполнять специальные упражнения, он может просто много раз в день надувать обычный воздушный шар. Этот прием направлен на разработку легких и профилактику фиброзных осложнений.

То, возникнут ли негативные последствия коронавируса и насколько серьезными они окажутся, во многом зависит от желания человека скорее выздороветь и того, насколько ответственно он относится к врачебным рекомендациям. Если больной доверяет доктору и выполняет все его назначения, его шансы на полное восстановление после «короны» будут очень высокими.

Как убрать негативные последствия после «короны»

Реабилитационный процесс после Ковид-19 включает в себя три основных шага:

Для решения этих задач пациентам назначают:

Литература:

Текст проверен врачами-экспертами:

Заведующей социально-психологической службы МЦ «Алкоклиник», психологом Барановой Ю.П., врачом психиатром-наркологом Серовой Л.А.

Проконсультируйтесь

со специалистом

Заболевания плевры: диагностика и лечение

Заболевания плевры часто встречаются в общей практике и могут отражать широкий диапазон лежащих в их основе патологических состояний, затрагивающих легкие, грудную стенку, а также системных болезней. Самое распространенное их проявление

Заболевания плевры часто встречаются в общей практике и могут отражать широкий диапазон лежащих в их основе патологических состояний, затрагивающих легкие, грудную стенку, а также системных болезней. Самое распространенное их проявление заключается в образовании плеврального выпота, и у подавляющего большинства таких больных необходимы рентгенологическое подтверждение и дальнейшее обследование. Последние достижения, касающиеся методов получения изображения органов грудной клетки, терапии и хирургии, позволили усовершенствовать диагностику и лечение больных с патологией плевры.

Плевра дает грудной клетке возможность придавать легким необходимую форму и приводить их в движение с минимальными затратами энергии. Для чего два плевральных листка (париетальный и висцеральный) должны скользить один по другому — этому процессу способствует небольшое количество (0,3 мл/кг) жидкости.

Плевральная жидкость фильтруется из мелких сосудов париетальной плевры в плевральную полость и реабсорбируется лимфатическими сосудами этого же листка. Экспериментальные данные показывают, что объем и состав плевральной жидкости в норме очень стабильны, и выпот возникает только в тех случаях, если скорость фильтрации превышает максимальный отток лимфы либо нарушено обратное всасывание [1].

Плевральный выпот

Плевральные выпоты традиционно подразделяются на транссудаты (общий белок 30 г/л). В промежуточных случаях (а именно, когда содержание протеина составляет 25–35 г/л) разграничить экссудат и транссудат помогает определение содержания в плевральной жидкости лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и градиента альбумина между сывороткой и плевральной жидкостью.

Наиболее часто встречающиеся причины и характерные признаки плевральных выпотов приведены в таблицах 1 и 2. Их дифференциация важна потому, что «низкобелковые» выпоты (транссудаты) не требуют дальнейших диагностических мероприятий; необходимо лишь лечение вызвавшей их патологии, в то время как при обнаружении плеврального экссудата, безусловно, нужна дополнительная диагностика.

Выпоты могут быть односторонними или двусторонними. Последние часто выявляются при сердечной недостаточности, но могут также возникать при гипопротеинемических состояниях и при коллагенозах с поражением сосудов. Имеют очень большое значение тщательный сбор анамнеза, включая профессию, данные о путешествиях за границу и о факторах риска тромбоэмболии, а также внимательное полноценное физикальное обследование.

При физикальном обследовании обнаруживается ограничение дыхательных движений грудной клетки, «каменная» тупость при перкуссии, приглушение дыхания при аускультации и часто — зона бронхиального дыхания сверху от уровня жидкости.

Небольшие выпоты следует дифференцировать с утолщением плевры. Помочь в этом может выполнение рентгенограммы в положении лежа (при этом жидкость движется под действием силы тяжести), а также ультразвуковое исследование (УЗИ) или рентгеновская компьютерная томография (КТ).

И УЗИ, и КТ являются ценными методами, которые все чаще используются для дифференциации между плевральной жидкостью, «окутанным» легким (плевральными бляшками, обычно возникающими при воздействии асбеста) и опухолью. Эти методы позволяют также выяснить, является ли плевральная жидкость осумкованной, и наметить оптимальное место для плевральной пункции и биопсии.

|

| Рисунок 1. Рентгенограмма органов грудной клетки: виден расширенный пищевод с уровнем жидкости и левосторонний плевральный выпот. Эти изменения были расценены как вторичная эмпиема, возникшая на фоне аспирационной пневмонии |

Плевральная пункция с аспирацией и биопсия показаны всем больным с выпотом, при этом удается получить гораздо больше диагностической информации, чем только при аспирации, и избежать проведения повторной инвазивной процедуры (см. рис. 1).

Другие исследования, помогающие в установлении диагноза, включают повторную рентгенографию органов грудной клетки после аспирации для выявления лежащей в основе выпота патологии легких, КТ, изотопное сканирование легких (с определением соотношения вентиляции и перфузии), внутрикожные пробы с туберкулином, серологические исследования на ревматоидные и антиядерные факторы.

Если вышеперечисленные методы не позволяют выявить причину возникновения плевральных выпотов, проводится торакоскопия с помощью видеотехники. Она позволяет не только осмотреть плевру, но также выявить опухолевые узлы и осуществить прицельную биопсию. Эта процедура наиболее ценна для диагностики мезотелиомы. Как бы то ни было, у 20% больных с экссудативными плевральными выпотами посредством обычных исследований не удается диагностировать причину развития данного состояния.

Лечение патологии, провоцирующей развитие плеврального выпота, например сердечной недостаточности или тромбоэмболии легочных артерий, часто приводит к его исчезновению. Некоторые состояния, включая эмпиему и злокачественные опухоли, требуют особых мер, о которых речь пойдет ниже.

Парапневмонические выпоты и эмпиема

Приблизительно у 40% больных с бактериальными пневмониями развивается сопутствующий плевральный выпот [11]; в таких случаях необходимо провести плевральную пункцию, чтобы удостовериться, что нет эмпиемы, и предотвратить либо уменьшить степень последующего утолщения плевры.

Однако у 15% пациентов парапневмонические выпоты вторично инфицируются, развивается эмпиема, то есть образуется гной в плевральной полости (см. рис. 2).

|

| Рисунок 2. Исследования при плевральном выпоте |

Другие причины эмпиемы включают хирургические вмешательства (20%), травмы (5%), перфорации пищевода (5%) и субдиафрагмальные инфекции (1%) [12].

|

| Таблица 3. Микроорганизмы: возбудители эмпиемы |

При эмпиемах большая часть высеваемых культур представлена аэробными микроорганизмами. Анаэробные же бактерии высеваются в 15% случаев эмпием, обычно являющихся осложнением аспирационных пневмоний; остальные случаи обусловлены разнообразными другими микроорганизмами (см. табл. 3). Если до плевральной пункции назначались антибиотики, посевы часто не дают роста.

Диагноз подтверждается на основании рентгенологических признаков осумкованного плеврита или в случае обнаружения гноя в плевральном пунктате (см. табл. 2).

Кроме того, под контролем УЗИ или КТ следует наладить дренаж из наиболее низкой части эмпиемы и соединить его с подводным клапанным механизмом. В прошлом рекомендовалось использовать дренажи относительно большого диаметра, однако сегодня применение более узких трубок признано эффективным при меньшей травматичности для пациентов.

Рекомендации относительно целесообразности применения фибринолитиков основаны на результатах небольших неконтролированных исследований, согласно которым частота ликвидации спаек составила 60–95% [13, 14], а потребность в хирургических вмешательствах значительно уменьшилась. Тем, что до сих пор не проведено контролированных исследований, объясняется некоторая неопределенность относительно того, когда, как долго и в каких дозах следует применять фибринолитические препараты. В настоящее время под эгидой Совета медицинских исследований (Medical Research Council) проводится работа, результаты которой позволят ответить на эти вопросы.

Если в результате дренирования из межреберного доступа (с фибринолитиками или без них) не удается добиться адекватного отведения жидкости, если эмпиема сохраняется, организуется и сопровождается утолщением плевры и сдавлением легкого, то показано хирургическое вмешательство.

Торакоскопия обычно успешна на ранних стадиях заболевания, но при обширных плевральных спайках может окончиться неудачей. В этих случаях показана торакотомия и декортикация. Хотя такое хирургическое вмешательство высокоэффективно в отношении лечения эмпиемы (>90%), с ним связан существенный операционный риск, особенно у ослабленных больных.

Открытый дренаж, при котором требуется резекция ребра, — довольно малопривлекательная процедура, она проводится только в том случае, когда больной не может перенести более инвазивную операцию.

Без лечения эмпиема может прорваться наружу через грудную стенку («прободающая» эмпиема) или в бронхиальное дерево с образованием бронхоплеврального свища либо вызвать обширный плевральный фиброз, который ограничивает подвижность легких. К редким осложнениям относятся абсцесс головного мозга и амилоидоз, может также возникнуть деформация фаланг типа «барабанных палочек».

Поражение плевры при злокачественных новообразованиях

Рак легких — это наиболее частая причина возникновения злокачественного плеврального выпота, особенно у курильщиков. Лимфома может возникнуть в любом возрасте и составляет 10% от всех злокачественных выпотов. Метастазы в плевру наиболее часто встречаются при раках молочной железы (25%), яичников (5%) или желудочно-кишечного тракта (2%) (см. рис. 3). В 7% случаев первичная опухоль остается неизвестной.

Важно понимать, что при первичном бронхогенном раке наличие плеврального выпота не обязательно исключает операбельность. У 5% таких больных выпот развивается вследствие обструкции бронхов и дистальной инфекции, и заболевание остается потенциально излечимым.

Поэтому, когда встает вопрос о возможности проведения операции, чрезвычайно важно установить причину плеврального выпота.

Выпоты, обусловленные злокачественной инфильтрацией плевры, обычно быстро накапливаются вновь. Для того чтобы избежать необходимости проведения повторных плевральных пункций, выпот необходимо полностью («насухо») удалить при первичном дренировании через межреберную трубку, а плевральная полость должна быть облитерирована путем введения вызывающих воспаление препаратов, например талька, тетрациклина или блеомицина, при этом в конце концов развивается плевродез. В настоящее время наиболее эффективным средством в этом отношении считается тальк: при его применении успех достигается у 90% больных [17].

Однако эффективный плевродез приводит к значительному болевому синдрому в послеоперационном периоде, который часто требует применения сильных анальгетиков; рекомендуется при этом избегать нестероидных противовоспалительных препаратов, поскольку они снижают эффективность операции.

Непосредственная абразия плевры во время операции с плеврэктомией или без нее применяется у молодых пациентов с довольно длительным сроком выживания, у которых не удался химический плевродез.

При обширном, мучительном для больного плевральном выпоте и неэффективности химического плевродеза альтернативным методом является установка плевроперитонеального шунта по Denver. Удивительно то, что при такой операции не наблюдается обсеменения опухоли по брюшине, однако в реальную проблему могут вылиться развитие инфекции и окклюзия шунта.

Патология плевры, связанная с асбестом

В 2002 году в Великобритании смертность от мезотелиомы, согласно прогнозам, достигнет пика в 2020 году и составит 3000 [5].

В большинстве стран среди заболевших преобладают мужчины, что подтверждает ведущую роль профессионального фактора в развитии этого заболевания.

Возраст на момент контакта с асбестом, а также продолжительность и интенсивность этого контакта тоже имеют важное значение. Наибольшему риску подвергаются представители профессий, требующих непосредственного контакта с асбестом, особенно рабочие строительной индустрии, в то время как для людей, проживающих в зданиях, содержащих асбест, риск гораздо ниже.

Заболевание проявляется болями в груди и плевральным выпотом, который имеет кровянистую окраску и вызывает одышку. В Великобритании пациенты с этой болезнью имеют право на компенсацию, как и при других заболеваниях и увечьях, полученных на производстве (см. табл. 4).

Во всех случаях необходимо гистологическое исследование, в ходе которого используются либо материал, получаемый при аспирации плеврального содержимого и биопсии под контролем УЗИ (что позволяет подтвердить диагноз у 39% таких больных), либо ткань, взятая при торакоскопии (диагноз подтверждается у 98% пациентов) [6]. Торакоскопия также позволяет определить степень распространенности опухоли в плевральной полости, поскольку очень ограниченное заболевание на ранней стадии может быть излечено хирургическим путем, в то время как при поражении висцеральной плевры прогноз неблагоприятный.

После таких диагностических вмешательств часто наблюдается обсеменение опухоли по плевре, профилактика этого состояния предполагает облучение области биопсии или дренажа.

Большинство пациентов впервые поступают к врачу уже с неоперабельной опухолью. В такой ситуации ни один из методов не обеспечивает возможности излечения больного, однако сегодня проводятся попытки применения радикальной операции, фотодинамической терапии, внутриплевральной системной химиотерапии и лучевой терапии. И хотя генная терапия пока не приносит успеха, иммунотерапия может признана перспективной. Неблагоприятными диагностическими факторами являются: низкие функциональные резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, лейкоцитоз, перерождение в саркому (по данным гистологического исследования) и мужской пол. В течение одного года выживают от 12 до 40% больных, в зависимости от перечисленных прогностических факторов.

Спонтанный пневмоторакс

Спонтанный пневмоторакс может быть первичным (без явного предшествующего заболевания легких) или вторичным (когда имеются признаки легочного заболевания, например легочного фиброза). К малораспространенным причинам пневмоторакса относятся: инфаркт легкого, рак легкого, ревматоидные узелки или абсцесс легкого с образованием полости. Субплевральные эмфизематозные буллы, обычно расположенные в области верхушек легкого, или плевральные буллы обнаруживаются у 48–79% больных с якобы спонтанным первичным пневмотораксом [18].

Среди курильщиков частота пневмоторакса гораздо выше. Относительный риск развития пневмоторакса в девять раз выше у женщин-курильщиц и в 22 раза — у курящих мужчин. Более того, выявлена зависимость «доза — эффект» между числом выкуренных за день сигарет и частотой пневмоторакса [19].

В диагностике небольших по объему, преимущественно верхушечных, пневмотораксов могут помочь снимки на выдохе, которые, однако, используются редко. Следует различать большие эмфизематозные буллы и пневмоторакс.

Алгоритм лечения представлен на рисунке 5. Чрескожная аспирация — это простая, хорошо переносимая, альтернативная по отношению к межреберному дренажу по трубке процедура, в большинстве случаев ей следует отдавать предпочтение. Аспирация позволяет достичь удовлетворительного расправления легкого у 70% больных с нормальной легочной функцией и только у 35% пациентов с хроническими заболеваниями легких [20].

Средняя частота рецидивов после единственного первичного спонтанного пневмоторакса, независимо от первичного лечения, составляет 30%, большинство их возникает в первые 6–24 месяцев.

Пациентов следует предупреждать о возможности развития повторных пневмотораксов: в частности, им не рекомендуется летать на самолетах в течение шести недель после полного разрешения пневмоторакса. Операция обычно требуется в тех случаях, когда в течение недели наблюдается упорное накопление воздуха.

Рецидивирующий пневмоторакс, особенно если поражены оба легких, следует лечить либо путем химического плевродеза или, что более предпочтительно, с помощью париетальной плеврэктомии либо плевральной абразии.

Последние из названных операций можно проводить с помощью торакоскопии под контролем видеоизображения, которая позволяет проследить за ходом процедуры с помощью монитора, сократить пребывание в стационаре и ускорить возвращение пациента к нормальному образу жизни. Хирургическое лечение позволяет уменьшить частоту рецидивов до 4% в сравнении с 8% после плевродеза тальком [22].

В представленной статье мы рассказали о нескольких аспектах, связанных с заболеваниями плевры, в том числе о последних достижениях в этой области. Плевральный выпот — это самое частое проявление патологии плевры, требующее тщательного обследования. Если после обычных методов исследования причина заболевания остается неясной, нужно предпринять все необходимые меры для исключения тромбоэмболии легочных артерий, туберкулеза, реакции на введение лекарств и поддиафрагмальных патологических процессов.

Хелен Парфри, бакалавр медицины, бакалавр химии, член Королевской коллегии врачей

Больница Западного Саффолка

Эдвин Р. Чайлверс, бакалавр медицины, бакалавр естественных наук, доктор философии, профессор

Кембриджский университет, Школа клинической медицины, отделение терапии больницы Адденбрука и Папворта