запон одежда что такое

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—Всегда под рукой

Эустома

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Элемент костюма. Запона (передник)

Названия передников отмечаются в письменности с XVII в., более древние свидетельства касаются лишь слова передовик. Большая часть наименований возникла на русской почве. Значение ‘передник’ сочетается со значениями ‘завеса, занавес’, ‘разновидность одежды; деталь одежды’, ‘пояс’.

От общеславянского глагола запинати ‘закрывать, задерживать’ возникло название запон, которое в актах Кирилло-Белозерского монастыря с 1601 г. обозначает закрытый передник. Запоны использовали в хлебнях, на рыбных промыслах, в кузницах. То есть это были рабочие мужские передники.

Рыбацкие передники называли также занавесками: «Велено послать в Соколове 7 кож телятинных на занавески рыбным ловцам» — отмечено в расходных книгах московских приказов за 1673 г. Занавеска и позднее используется в ряде народных говоров. Иногда кожаный рабочий передник называли завеска.

Другие названия: нагрудник, передовик и передник. Слово передовик впервые отмечено в белозерской письменности и, судя по историческим данным, это было местное слово. А вот слово передник лишь однажды употреблено в тексте 1675 г. Причем при описании иноземного платья актеров в первом русском театре: «15 пар чулков немецких розных же цветов киндячных, 10 передников розных же». Но уже в XVIII в. слово передник приобретает большую популярность и теснит название запон.

С 1626 г. отмечается в письменности нагрудник — кухонный передник. Это значение у слова сохраняется в архангельских, вологодских, новгородских и смоленских говорах до сих пор.

Все остальные названия передников имеют иноязычное происхождение. Фартук упоминается в русских текстах с 1663 г., а в польском известно с 1498 года. Через польский это наименование и пришло к нам из немецкого языка. Как и все остальные названия передников, фартук в значении ‘завеса’ изредка употреблялся в русских источниках XVI в. Значение ‘передник’ отмечено первоначально в западнорусских текстах. В Москву слово проникает в 80-х годах XVII в. и первоначально употребляется мало. Вероятно, фартук отличался от русского запона своим покроем и чаще использовался в одежде иностранцев. С XVIII в. слово фартук употребляется повсеместно, что говорит о распространении и самого предмета.

В Белозерске с древних времен рыбаки имели специальные кожаные фартуки — хамгла, хамла. Названия заимствованы из финского языка. С конца XVII в. в воронежских местах закрепилось польское по происхождению обозначение передника — запаска. Запаски носили также в украинских и белорусских селах.

Существует три основных вида передников по назначению:

передники, связанные с профессиональной деятельностью, которые за исключением некоторых культур имеют общее использование;

передники, связанные с костюмом, подверженным влиянию моды

передники как часть традиционного костюма.

Последние появляются в Европе довольно поздно и имеют ограниченное географическое распространение. Далее>>>

Фартук использовался во вредоносной магии для «отнимания» плодородия: ведьмы собирали Фартуком росу с чужих полей и относили ее на свою ниву или в амбар, отбирая урожай.

У южных славян Фартук использовался и при отгоне градоносной тучи: женщина снимала Фартук, идя навстречу туче, что было равнозначно наготе.

Фартук входит в состав многих национальных костюмов. Например,

Женский праздничный костюм с острова Корфу (Ионические острова)

— экспонат выставки «Греческие костюмы: XVII–XIX вв

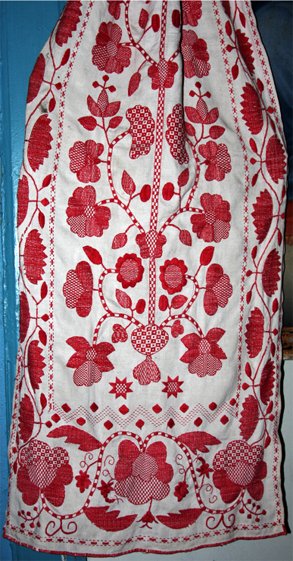

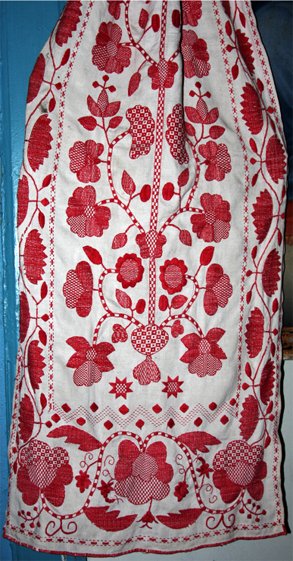

художественный текстиль XVII-XIX веков из коллекции Н.Л. Шабельской

Это прекрасный образец нагрудника, который составлял часть костюма замужней женщины.

Белый цвет связывался со светом, чистотой, олицетворял женское начало. Красный цвет вышивки – цвет огня, цвет жизни, солнца, плодородия, здоровья и цвет потустороннего мира. Красный цвет наделялся защитными свойствами и использовался как оберег.

Вот такая интересная, на мой взгляд, история у столь прозаического предмета одежды, как фартук. Его надевали королевы для своих парадных портретов, его носили дети и кокетливые дамы, школьницы и сестры милосердия, масоны и фараоны.

Да всех не перечесть!

Процитировано 45 раз

Понравилось: 5 пользователям

Запона

Смотреть что такое «Запона» в других словарях:

ЗАПОНА — ЗАПОНА, запонка и пр. см. запинать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

Запона — I з апона ж. устар. 1. Бляха обычно золотая или серебряная с драгоценными камнями, использовавшаяся для украшения одежды. 2. Металлическая пряжка, застежка. II зап она ж. местн. см. запон Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Запона — I з апона ж. устар. 1. Бляха обычно золотая или серебряная с драгоценными камнями, использовавшаяся для украшения одежды. 2. Металлическая пряжка, застежка. II зап она ж. местн. см. запон Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

запона — сущ., кол во синонимов: 5 • бляха (8) • занавеска (19) • запон (6) • … Словарь синонимов

ЗАПОНА — Принести в запоне. Сиб. Неодобр. Родить ребенка вне брака. СФС, 152 … Большой словарь русских поговорок

запона — з апона, ы (застежка, украшение) … Русский орфографический словарь

запона — и, ж. 1) Те саме, що завіса I 1), 2). 2) Покривало для прикриття чого небудь. 3) перен. Те, що закриває, застеляє що небудь. 4) діал. Перешкода. 5) заст. Застібка … Український тлумачний словник

запона — завеса … Cловарь архаизмов русского языка

запона — Небольшая по размеру застежка украшение (растительный орнамент и завитки) с драгоценными камнями, закрепляемая на окладах Евангелия, а также шнуром, цепочкой и планкой на богослужебных одеждах, в частности на византийских и римских плащах (см … Словарь иконописца

ЗАПОН

Смотреть что такое ЗАПОН в других словарях:

ЗАПОН

— В старину так называлась застежка у кольчужной сетки шишаков, опускавшейся на лицо и плечи и застегивавшейся у шеи; ныне — кожаный передник, надеваемый кузнецами, плотниками и другими мастеровыми, состоящими в войсках.

или гавань — устраивается на реке при сплаве на ней леса для задержания его и перегрузки в плоты. С этою целью делают на реке во всю ее ширину перемычку из ряда сосновых и еловых бревен, длиною 5-9 саж., плотно связанных еловыми вицами и снастями попарно так, чтобы комель одного бревна плотно прилегал к верхнему отрубу, и наоборот, и чтобы стыки бревна не приходились один против другого. В быстрых и широких реках самые надежные и широкие З. бывают в 12 пар бревен, на небольших же речках с слабым течением достаточно 2-3 пар.Бревна скрепляются в З. двояким образом: а) «под коклюшку», когда бревна обматываются вицей, конец которой пропускается через петлю и между последнею и бревнами забивается аршинный кол, или б) «под повору или поворину», когда через 1-3 арш. по длине перемычки кладут еловые жерди — поворы — и прикрепляют их к бревнам кольцами из виц с подбивкою клиньев. Вторая вязка менее крепка. З. кладется поперек реки, перерезая течение под острым углом, причем один конец ее — пята — привязывается снастями к врытым в берег столбам или же, на быстрых реках, запускается в берег и укрепляется в нем с обеих сторон, крест-накрест вертикально вкопанными в землю группами бревен. Другой конец З. отводится к противоположному берегу и снабжен якорем в 6-18 пд. К З. привязываются 4 снасти, концы которых — «одержники» — протягиваются вверх по течению реки на тот же берег, где помещена пята и закрепляются за столбы. Два одержника, ближайшие к пяте, называемые «шеймами», укрепляют З. в местах самого сильного напора, а потому для прочности столбов в последние впираются зарытые в земле лежни. При очень сильном течении незакрепленный в земле конец З. подпирается стрелами — рядами плотно связанных бревен, запущенных концами в берег. За первою З. вниз по течению реки устраивается вторая — «призапонка» — более слабая, из нескольких пар бревен. Для уменьшения толчков от приплывающего леса в З., перед нею плавают бревна — «плавуны». Пространство между З. и призапонкой — «кошель» или «завод» — назначается для рассортировки и сплотки бревен. По мере приплыва сгоняемых россыпью бревен первые из них выкатываются на середину З. и складываются там в две кучи. От тяжести выкатанных бревен середина З. погружается в воду и оставленный промежуток — гостинные ворота — покрывается водою на такую высоту, что приплавляемые бревна могут проплыть за З. По обеим сторонам гостинных ворот помещаются рабочие с баграми и пропускают бревна, сортируя их по размерам, и связывают в плоты для дальнейшей отправки. На менее быстрых реках гостинные ворота устраивают у правого берега, где не закреплена З., для чего к перемычке прикрепляют один небольшой плот и у берега ставят другой, в которые и врубаются по два бревна толщиною около 8 врш., и на них возвышается на 1½ саж. — «лава» из бревен. Такая З. может удержать до 3000 бревен, при большем же количестве, для уменьшения напора на перемычку, образовавшиеся около нее накопления бревен — «шторы» — баграми захватываются в кошель. Для преграждения пути в боковые каналы и речки для леса сплавляемого россыпью устраивается направляющая З. — перетяга.

ЗАПОН

запон I м. 1) местн. Передник, фартук. 2) Завеса, занавеска, полог. II м. см. запон.

ЗАПОН

ЗАПОН

Запон — В старину так называлась застежка у кольчужной сетки шишаков, опускавшейся на лицо и плечи и застегивавшейся у шеи; ныне — кожаный передник, надеваемый кузнецами, плотниками и другими мастеровыми, состоящими в войсках. Запон, запань или гавань — устраивается на реке при сплаве на ней леса для задержания его и перегрузки в плоты. С этою целью делают на реке во всю ее ширину перемычку из ряда сосновых и еловых бревен, длиною 5-9 саж., плотно связанных еловыми вицами и снастями попарно так, чтобы комель одного бревна плотно прилегал к верхнему отрубу, и наоборот, и чтобы стыки бревна не приходились один против другого. В быстрых и широких реках самые надежные и широкие З. бывают в 12 пар бревен, на небольших же речках с слабым течением достаточно 2-3 пар. Бревна скрепляются в З. двояким образом: а) «под коклюшку», когда бревна обматываются вицей, конец которой пропускается через петлю и между последнею и бревнами забивается аршинный кол, или б) «под повору или поворину», когда через 1-3 арш. по длине перемычки кладут еловые жерди — поворы — и прикрепляют их к бревнам кольцами из виц с подбивкою клиньев. Вторая вязка менее крепка. З. кладется поперек реки, перерезая течение под острым углом, причем один конец ее — пята — привязывается снастями к врытым в берег столбам или же, на быстрых реках, запускается в берег и укрепляется в нем с обеих сторон, крест-накрест вертикально вкопанными в землю группами бревен. Другой конец З. отводится к противоположному берегу и снабжен якорем в 6-18 пд. К З. привязываются 4 снасти, концы которых — «одержники» — протягиваются вверх по течению реки на тот же берег, где помещена пята и закрепляются за столбы. Два одержника, ближайшие к пяте, называемые «шеймами», укрепляют З. в местах самого сильного напора, а потому для прочности столбов в последние впираются зарытые в земле лежни. При очень сильном течении незакрепленный в земле конец З. подпирается стрелами — рядами плотно связанных бревен, запущенных концами в берег. За первою З. вниз по течению реки устраивается вторая — «призапонка» — более слабая, из нескольких пар бревен. Для уменьшения толчков от приплывающего леса в З., перед нею плавают бревна — «плавуны». Пространство между З. и призапонкой — «кошель» или «завод» — назначается для рассортировки и сплотки бревен. По мере приплыва сгоняемых россыпью бревен первые из них выкатываются на середину З. и складываются там в две кучи. От тяжести выкатанных бревен середина З. погружается в воду и оставленный промежуток — гостинные ворота — покрывается водою на такую высоту, что приплавляемые бревна могут проплыть за З. По обеим сторонам гостинных ворот помещаются рабочие с баграми и пропускают бревна, сортируя их по размерам, и связывают в плоты для дальнейшей отправки. На менее быстрых реках гостинные ворота устраивают у правого берега, где не закреплена З., для чего к перемычке прикрепляют один небольшой плот и у берега ставят другой, в которые и врубаются по два бревна толщиною около 8 врш., и на них возвышается на 1½ саж. — «лава» из бревен. Такая З. может удержать до 3000 бревен, при большем же количестве, для уменьшения напора на перемычку, образовавшиеся около нее накопления бревен — «шторы» — баграми захватываются в кошель. Для преграждения пути в боковые каналы и речки для леса сплавляемого россыпью устраивается направляющая З. — перетяга. В. Собичевский.

ЗАПОН

традиционный женский передник у народов Восточной Европы. (Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997) * * * металлическая, часто золотая или сер. смотреть

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Элемент костюма. Запона (передник)

Элемент костюма. Запона (передник)

Названия передников отмечаются в письменности с XVII в., более древние свидетельства касаются лишь слова передовик. Большая часть наименований возникла на русской почве. Значение ‘передник’ сочетается со значениями ‘завеса, занавес’, ‘разновидность одежды; деталь одежды’, ‘пояс’.

От общеславянского глагола запинати ‘закрывать, задерживать’ возникло название запон, которое в актах Кирилло-Белозерского монастыря с 1601 г. обозначает закрытый передник. Запоны использовали в хлебнях, на рыбных промыслах, в кузницах. То есть это были рабочие мужские передники.

Рыбацкие передники называли также занавесками: «Велено послать в Соколове 7 кож телятинных на занавески рыбным ловцам» — отмечено в расходных книгах московских приказов за 1673 г. Занавеска и позднее используется в ряде народных говоров. Иногда кожаный рабочий передник называли завеска.

Другие названия: нагрудник, передовик и передник. Слово передовик впервые отмечено в белозерской письменности и, судя по историческим данным, это было местное слово. А вот слово передник лишь однажды употреблено в тексте 1675 г. Причем при описании иноземного платья актеров в первом русском театре: «15 пар чулков немецких розных же цветов киндячных, 10 передников розных же». Но уже в XVIII в. слово передник приобретает большую популярность и теснит название запон.

С 1626 г. отмечается в письменности нагрудник — кухонный передник. Это значение у слова сохраняется в архангельских, вологодских, новгородских и смоленских говорах до сих пор.

Все остальные названия передников имеют иноязычное происхождение. Фартук упоминается в русских текстах с 1663 г., а в польском известно с 1498 года. Через польский это наименование и пришло к нам из немецкого языка. Как и все остальные названия передников, фартук в значении ‘завеса’ изредка употреблялся в русских источниках XVI в. Значение ‘передник’ отмечено первоначально в западнорусских текстах. В Москву слово проникает в 80-х годах XVII в. и первоначально употребляется мало. Вероятно, фартук отличался от русского запона своим покроем и чаще использовался в одежде иностранцев. С XVIII в. слово фартук употребляется повсеместно, что говорит о распространении и самого предмета.

В Белозерске с древних времен рыбаки имели специальные кожаные фартуки — хамгла, хамла. Названия заимствованы из финского языка. С конца XVII в. в воронежских местах закрепилось польское по происхождению обозначение передника — запаска. Запаски носили также в украинских и белорусских селах.

Существует три основных вида передников по назначению:

передники, связанные с профессиональной деятельностью, которые за исключением некоторых культур имеют общее использование;

передники, связанные с костюмом, подверженным влиянию моды

передники как часть традиционного костюма.

Последние появляются в Европе довольно поздно и имеют ограниченное географическое распространение. Далее>>>

Фартук использовался во вредоносной магии для «отнимания» плодородия: ведьмы собирали Фартуком росу с чужих полей и относили ее на свою ниву или в амбар, отбирая урожай.

У южных славян Фартук использовался и при отгоне градоносной тучи: женщина снимала Фартук, идя навстречу туче, что было равнозначно наготе.

Фартук входит в состав многих национальных костюмов. Например,

Женский праздничный костюм с острова Корфу (Ионические острова)

— экспонат выставки «Греческие костюмы: XVII–XIX вв

художественный текстиль XVII-XIX веков из коллекции Н.Л. Шабельской

Это прекрасный образец нагрудника, который составлял часть костюма замужней женщины.

Белый цвет связывался со светом, чистотой, олицетворял женское начало. Красный цвет вышивки – цвет огня, цвет жизни, солнца, плодородия, здоровья и цвет потустороннего мира. Красный цвет наделялся защитными свойствами и использовался как оберег.

Вот такая интересная, на мой взгляд, история у столь прозаического предмета одежды, как фартук. Его надевали королевы для своих парадных портретов, его носили дети и кокетливые дамы, школьницы и сестры милосердия, масоны и фараоны.

Запон

Смотреть что такое «Запон» в других словарях:

Запон — м. з апон, зап он местн.; = запона ж. 1. Передник, фартук. 2. Завеса, занавеска, полог. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

запон — сущ., кол во синонимов: 6 • завеса (21) • завеска (3) • запона (5) • … Словарь синонимов

ЗАПОН — женский передник у народов Восточной Европы … Этнографический словарь

запон — запон, женский передник у народов Восточной Европы … Энциклопедия «Народы и религии мира»

Запон — В старину так называлась застежка у кольчужной сетки шишаков, опускавшейся на лицо и плечи и застегивавшейся у шеи; ныне кожаный передник, надеваемый кузнецами, плотниками и другими мастеровыми, состоящими в войсках. Запон, запань или гавань… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Запон — женский передник у народов Восточной Европы … Этнографический словарь

Запон — полотно, завеса; белая сарчица, надеваемая на ризы при освящении храма архиереем и священниками, в виде передника из белого шелка или коленкора … Краткий церковнославянский словарь

ЗАПОН — (дон.) подол платья … Казачий словарь-справочник

Запон — Запань. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) … Архитектурный словарь