зародыш животного человека развивается как целостный организм так как происходит

Итоговая контрольная работа 11 класс

ИТОГОВАЯ контрольная РАБОТА по биологии, 11 КЛАСС

К каждому заданию части 1 даны несколько ответов, из которых только один верный.

Из предложенных ответов выберите одно из положений клеточной теории

а Клетка бактерий не имеет оформленного ядра

В. Снаружи клетка растений покрыта целлюлозной оболочкой

г. С помощью цитоплазмы осуществляется взаимосвязь органоидов клетки

2. Молеклы белка представляют собой

а. Нуклеотид, в состав которого входит аденин и остатки фосфорной кислоты

б. Биополимер, мономерами которого являются глюкоза и фруктоза

в. Биополимер, мономерами которого являются аминокислоты

г. Биополимер. состоящий из нуклеотидов

3. АТФ считают основным источником энергии в клетки, так как:

а. Она содержит богатые энергией связи

б. Она представляет собой нуклеотид

г. Она преобразует энергию света

4. Обмен веществ происходит в каждой живой клетке и представляет собой:

а. Передвижение веществ в организме

б. Совокупность реакций синтеза и распада органических веществ

в. Процесс передачи наследственной информации от материнского организма к дочернему

г. Перемещение органоидов клетки вследствие движения цитоплазмы

5. Зародыш животного, человека развивается как целостный организм, так как происходит:

а. Дифференциация клеток

б. Образование тканей

в. Взаимодействие зародыша со средой

г. Взаимодействие клеток и тканей в зародыше

а. Закона сцепленного наследования Т. Моргана

б. Закона расщепления признаков Г. Менделя

в. Закона независимого распределения генов Г. Менделя

г. Закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова

7. Какой процент растений ночной красавицы с розовыми цветками можно ожидать от скрещивания растений с красными и белыми цветками (неполное доминирование)?

8. Исходным материалом для естественного отбора служит

а. борьба за существование

б. мутационная изменчивость

в. изменение среды обитания организмов

г. приспособленность организмов к среде обитания

9. Формирование приспособленности у организмов происходит в результате

а. освоения видом новых территорий

б. прямого воздействия среды на организм

в. дрейфа генов и увеличения численности гомозигот

г. сохранения отбором особей с полезными признаками

10. Роль борьбы за существование в эволюции состоит в:

а. сохранения особей преимущественно с полезными изменениями

б. возникновение под действием факторов внешней среды наследственных изменений

в. создание неоднородности популяции, материала для отбора

г. обострении взаимоотношений между особями

11. В связи с выходом на сушу у первых растений сформировались

12. Изменчивость, которая отражает изменения фенотипа под действием условий существования организма, не затрагивающая генотип, оказывается:

13. Определите среди названных эволюционных изменений идиоадаптации:

а. появление четырехкамерного сердца

б. возникновение покровительственной окраски у насекомых

в. появление легочного дыхания у земноводных

г. появление многоклеточных растений и животных

14. К газовой функции живого вещества НЕ относится

а. выделение кислорода растениями

б. выделение углекислого газа при дыхании

в. накопление в организмах химических элементов

г. восстановление азота бактериями

15. Что служит главным источником энергии, обеспечивающим круговорот веществ в экосистемах?

г. органические вещества

16. В чем причина смены одного биоценоза другим?

а. изменение погодных условий

б. сезонные изменения в природе

в. колебание численности популяций одного вида

г. изменение среды обитания живыми организмами

17. К редуцентам, как правило, относятся

б. Беспозвоночные животные

18. Саморегуляция в биоценозе направлена на

а. уменьшение видового состава

б. возвращение к норме

в. увеличение видового состава

г. верны все ответы

19. Наиболее вредное воздействие на живые организмы может оказывать

а. инфракрасное излучение

б. излучение в сине-зе6леной части спектра

в. излучение в желто-красной части спектра

г. ультрафиолетовое излучение

20. Кислород атмосферы представляет из себя

б. биогенное вещество

г биокосное вещество

21. По мере перемещения энергии по пищевой цепи происходит ее

г. попеременное возрастание и уменьшение

22. Для гетеротрофных организмов НЕхарактерным является

а. получение энергии за счет окисления органических веществ

б. использование кислорода

в. самостоятельный синтез пищи

г. наличие хорошо развитых ферментативных систем

При выполнении задания В23 установите последовательность биологических процессов и явлений.

23. С помощью букв составьте ответ на вопрос: как происходит круговорот углерода в природе?

А. В процессе дыхания органические вещества расщепляются, и освобождается углекислый газ, который выделяется в атмосферу.

Б. Мертвые органические остатки разрушают микроорганизмы, и при этом в атмосферу выделяется углекислый газ.

В. 0,03 % углекислого газа содержится в окружающей нас атмосфере.

Г. Растения поглощают углекислый газ из атмосферы, воду из почвы и образуют из них органические вещества, используя солнечную энергию.

Для задания В 24 выберите три правильных ответа из предложенных ниже вариантов.

24. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям внешней среды найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги:

1. Листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности листа.

2. Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в хвостовой части у курдючных овец.

3. Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много воды.

5. Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев.

6. Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся насекомыми.

25. Каковы преимущества полового размножения перед бесполым?

26.Какие процессы обеспечивают постоянство числа хромосом из поколения в поколение?

27. Какова роль наследственной изменчивости в эволюции?

ИТОГОВАЯ контрольная РАБОТА по биологии, 11 КЛАСС

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный.

1.Клетка бактерий отличается от клетки животных тем, что:

а. Она не имеет оформленного ядра

б. Она не имеет клеточной мем

в. В ней отсутствуют пластиды

г. В ней отсутствуют вакуоли

2. 2.В рибосомах не происходит:

А. расщепления биополимеров до мономеров

б. считывание генетической информации с и-РНК

в. образование пептидных связей между аминокислотами

3 3. Ядро в клетках растений, животных и грибов выполняет следующую функцию:

а. Обеспечивает поступление веществ

б. Осуществляет передвижение веществ по клетке

в. Осуществляет связь между органоидами клетки

г. Обеспечивает передачу наследственной информации от клетки к клетки.

4. 4.В состав, каких молекул входит фосфор, необходимый всем живым организмам?

г. нуклеиновых кислот

5. 5. Матричный характер реакций синтеза белка проявляется в том, что:

а. Его синтез происходит при участии ферментов

б. Синтез и-РНК происходит на ДНК, а сборка аминокислот осуществляется на и – РНК.

в. т – РНК доставляет аминокислоты к месту сборки молекулы белка.

г. Синтез белка происходит на рибосомах.

6. 6.Методы экспериментальной генетики НЕприменимы к человеку, так как:

а. Люди различаются между собой большим числом признаков.

б. Все люди принадлежат к одному виду.

в. На человека в меньшей степени влияют факторы среды.

г. Этому препятствуют этические нормы.

7. 7.Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека?

8.Определите организм, у которого в процессе онтогенеза происходит дифференциация клеток?

а. обыкновенная амеба

б инфузория туфельк в. многоклеточная водоросль

г пресноводная гидра

9. 9. Какие гены проявляют свое действие в первом гибридном поколении?

а. Закона сцепленного наследования Т. Моргана

б. Закона расщепления признаков Г. Менделя

в. Закона независимого распределения генов Г. Менделя

г. Закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова

11. 11. Каковы особенности модификационной изменчивости?

А. проявляется у каждой особи индивидуально, так как изменяется генотип

б. носит приспособительный характер, генотип при этом не изменяется

в. не имеет приспособительного характера, вызвана изменением генотипа

г подчиняется законам наследственности, генотип при этом не изменяется.

12. В чем проявляется роль наследственной изменчивости в эволюции?

а. В повышении жизнеспособности популяции

б. В увеличении генетического разнообразия особей в популяции и повышении эффективности отбора

в В уменьшении генетического разнообразия особей в популяции и повышении эффективности отбора

г. В увеличении неоднородности особей в популяции и снижении эффективности отбора

13. Какой из перечисленных ароморфных признаков позволил млекопитающим освоить разнообразные среды обитания?

б. гетеротрофное питание

в. легочное дыхание

г. рефлекторная нервная деятельность

14. Пищевая цепь – это

а. Набор пищевых объектов, характерных для потребителя в сообществе

б. Взаимоотношение хищников и жертв в биоценозе

в. Перенос энергии от ее источника через ряд организмо

г. Рассеивание энергии в ряду продуцент-редуцент

15. Устойчивость экосистемы при увеличении ее сложности, как правило:

г. Подвержена колебаним

16. Типичной структурой биоценоза является структура, состоящая из

а. Консументов и редуцентов

б. Продуцентов и консументов

в. Продуцентов, консументов и редуцентов

г. Г. Возможны разные вариант

17. 17. Саморегуляция в биоценозе направлена на

а. уменьшение видового состава

б. возвращение к норме

в. увеличение видового состава

г. верны все ответы

18. Организмы, питающиеся гниющей листвой, называются

19. Пастбищная пищевая цепь начинается с

20. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями называют:

а. внутривидовой борьбой

21. Почва представляет из себя

б. биогенное вещество

г. биокосное вещество

22. Окислительно-восстановительная функция живого вещества планеты связана с

а. эволюцией организмов

б. климатическими условиями

в. обменом веществ и энергии

г. освоением организмами новых мест обитания

При выполнении задания В23 установите соответствие.

23. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых они характерны.

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

1) использование энергии солнечного света для синтеза АТФ

2) использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ

3) использование только готовых органических веществ

4) синтез органических веществ из неорганических

5) выделение кислорода в процессе обмена веществ

Для задания В24 выберите три правильных ответа из предложенных ниже вариантов.

24. Растительные организмы, ведущие прикрепленный образ жизни, могут прибегать к таким способам поддержания теплового баланса организма:

образование нескольких поколений листьев в течение года

сбрасывание листьев в период сильной засухи

длительное отсутствие вегетации при благоприятных условиях развития

увеличение интенсивности транспирации при резком похолодании

переживание засушливого жаркого периода с крупными, активно транспирирующими листьями

замена более крупных листьев мелкими и даже чешуевидными листьями.

25. Объясните сущность пластического и энергетического обмена, какая взаимосвязь существует между ними?

26.Какое деление мейоза сходно с митозом? Поясните.

27 В чем заключается творческая роль естественного отбора?

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс профессиональной переподготовки

Методическая работа в онлайн-образовании

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДВ-392532

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Безлимитный доступ к занятиям с онлайн-репетиторами

Выгоднее, чем оплачивать каждое занятие отдельно

Когда дети начинают шутить

Время чтения: 2 минуты

На новом «Уроке цифры» школьникам расскажут о разработке игр

Время чтения: 1 минута

Вопрос о QR-кодах для сотрудников школ пока не обсуждается

Время чтения: 2 минуты

Минпросвещения разрабатывает образовательный минимум для подготовки педагогов

Время чтения: 2 минуты

В России выбрали топ-10 вузов по работе со СМИ и контентом

Время чтения: 3 минуты

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Эмбриология

Эмбриология человека – это направление науки, занимающееся изучением развития зародыша, то есть организма на ранних стадиях развития до рождения. Знания в области эмбриологии человека необходимы всем врачам, особенно работающим в направлении педиатрии и акушерства.

Знания эмбриологии оказывают помощь при диагностике нарушений в системе мать-плод, выявлении болезней детей после рождения, а также выявлении причин уродств.

На сегодняшний день знания в сфере эмбриологии применяют для выявления и ликвидации причин бесплодия, разработки противозачаточных препаратов, трансплантации фетальных органов. Приобрели актуальность проблемы трансплантации зародыша в матку, экстракорпорального оплодотворения и культивирования яйцеклеток.

Эмбриология изучает несколько стадий развития зародыша:

Внутриутробное развитие делится на три основных периода:

В среднем внутриутробное развитие человека продолжается 280 суток.

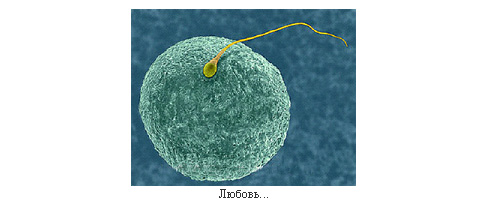

Эмбриология: стадия оплодотворения и образования зиготы

Оплодотворение – процесс слияния мужских и женских половых клеток, в результате которого восстанавливается диплоидный набор хромосом и возникает новая клетка – оплодотворенная яйцеклетка (зигота). Для возможности оплодотворения концентрация в эякуляте сперматозоидов должна соответствовать 20-200 млн/мл, а их общее количество – 150 млн/мл.

Процесс оплодотворения состоит из трех фаз:

Сразу после эякуляции происходит процесс капацитации – сперматозоиды под воздействием секрета женских половых путей приобретают оплодотворяющую способность. На механизм капацитации большое влияние оказывают гормональные факторы (например, прогестерон), активизирующие секрецию маточных труб.

Оплодотворение происходит в маточных трубах, ему предшествует осеменение, обусловленное хемотаксисом.

При контактном взаимодействии сперматозоиды приближаются к яйцеклетке, а затем вступают в контакт с ее оболочкой.

Далее происходит процесс проникновения головки и хвоста спермия в овоплазму. На периферии овоплазмы образуется оболочка оплодотворения.

В организме женщины в течение 12 часов после сближения мужского и женского пронуклеусов образуется одноклеточный зародыш – зигота.

Эмбриология: стадия дробления и образования бластоцисты

Дробление – это последовательный процесс деления зиготы без роста бластомеров. У человека дробление полное, асинхронное и неравномерное.

После первого дробления в организме женщины образуются два бластомера. Один из бластомеров обладает более крупными размерами и темной окраской, второй – светлый и более мелкий.

Из крупного бластомера происходит образование зародыша и большинства провизорных органов: плодной части плаценты и соединительной ткани хориона, желточного мешка, амниона, аллантоиса. Из второго бластомера развивается трофобласт.

Образование бластулы

Мелкие клетки в процессе дробления делятся быстрее крупных и обрастают их снаружи. Таким образом, образуется морула – скопление клеток. Внутри нее расположены крупные клетки, названные эмбриобластом, а снаружи мелкие клетки, названные трофобластом.

В ходе деления клеток морула увеличивается в размерах, клетками зародыша начинает секретироваться жидкость и накапливаться под трофобластом.

В дальнейшем объем жидкости увеличивается, образуется полость внутри зародыша, наполненная такой жидкостью, эмбриобласт оттесняется к периферии и прилипает к трофобласту. Образуется бластоциста.

Трофобласт образует выросты – ворсинки, вследствие чего поверхность бластулы неровная. Трофобласт – это первый провизорный орган, образующийся у зародыша. В дальнейшем трофобласт войдет в состав плаценты. Посредством трофобласта происходит имплантация зародыша в слизистую оболочку матки.

Эмбриология: стадия гаструляции

В результате перемещения клеток после образования бластулы образуется гаструла – двуслойный зародыш. Процесс образования гаструлы назван гаструляцией.

В процессе гаструляции происходит интенсивное перемещение клеток – будущие зачатки тканей перемещаются в соответствии с планом структурной организации будущего полноценного организма.

Из эктодермы развиваются:

Из энтодермы развиваются:

Из мезодермы развиваются:

Выделяют несколько способов гаструляции:

Эмбриология: стадия гистогенеза и органогенеза внезародышевых и зародышевых органов

Органогенез – совокупность процессов, приводящих к формированию зачатков органов и их последующей дифференциации в процессе эмбрионального развития.

В органогенезе выделяют:

На сегодняшний день эмбриология стала одним из важнейших направлений науки. В медицине ее применение не ограничивается областью гистологии и анатомии. Эмбриология имеет важное значение в развитии профилактической медицины, направленной на разработку и тестирование новых медицинских препаратов, борьбу с наследственными заболеваниями. Эмбриология имеет большие перспективы, связанные с развитием генетики и ряда других наук.

Также эмбриология тесно связана с ЭКО, так как эмбриологический период является одним из важнейших этапов программы экстракорпорального оплодотворения.

Клиническая эмбриология изучает причины нарушений эмбрионального развития, механизмы развития уродств, а также способы влияния на эмбриогенез.

Разработки в области ЭКО стали возможными благодаря использованию высокотехнологической медицины и развитию клинической эмбриологии. Исход экстракорпорального оплодотворения в большой степени зависит от знаний и опыта специалиста-эмбриолога.

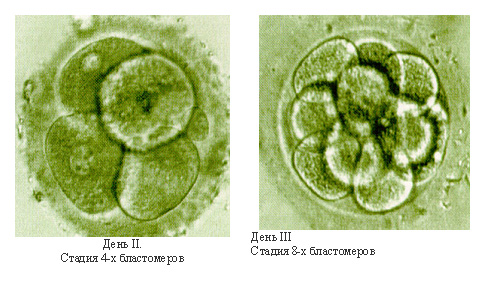

Стадии развития эмбрионов

Однако наличие зигот еще недостаточно для решения вопроса о возможности переноса эмбрионов в полость матки. Сначала необходимо удостовериться в нормальном дроблении и развитии эмбрионов.

Об этом можно судить только исходя из количества и качества делящихся клеток эмбриона и не ранее, чем через сутки после оплодотворения, когда появляются первые признаки дробления.

Наиболее четко они проявляются только на второй день культивирования.

Каждый день эмбриологом проводится оценка эмбрионов с фиксацией всех параметров: количество и качество клеток эмбриона (бластомеров), скорость дробления, наличие отклонений и т.д.

Переносу подлежат только эмбрионы хорошего качества.

До недавнего времени эмбрионы культивировались в течение трех дней и затем переносились в матку и/или замораживались.

В настоящее время широко распространено так называемое продленное культивирование эмбрионов в течение пяти или шести дней, пока они не достигают стадии бластоцисты.

Бластоцисты имеют большую частоту успешной имплантации, позволяя нам переносить меньшее количество эмбрионов и снижать риск многоплодной беременности при увеличении частоты наступления беременности.

Вы можете получить ответ на все возникшие вопросы, воспользовавшись формой обратной связи или лично на консультации у врача репродуктолога.

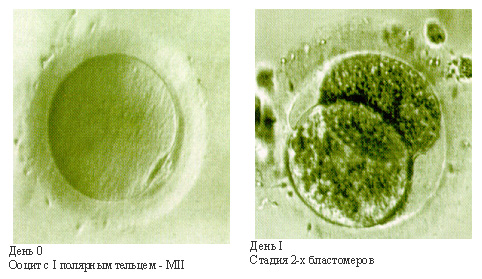

ФОТО БУДУЩИХ ЭМБРИОНОВ

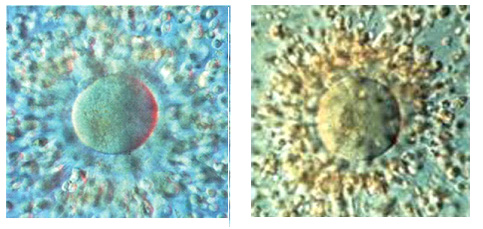

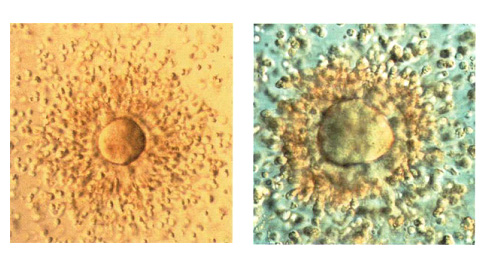

Начало

На рисунке справа: Комплекс ооцит-корона-кумулюс через 1 час после получения. Ооцит кажется нормальным. Клетки кумулюса диспергированы, однако клетки короны остаются плотными и полярное тельце не визуализируется, поэтому только удаление короны позволит точно определить степень зрелости ооцита.

На рисунке слева: Комплекс ооцит-корона-кумулюс через час после получения. Нормальный ооцит хорошей формы. Клетки кумулюса хорошо диспергированы. Полярное тельце на 11 часах.

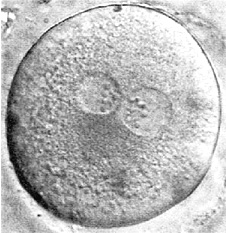

День I (16-20 часов после инсеминации или ИКСИ).

На рисунке слева: Аномальная фертилизация. Через 18 часов после ИКСИ ооцит правильной формы с единственным пронуклеусом и тремя нуклеолями. Перивителлиновое пространство слегка расширено, содержит множество маленьких гранул. 5-6 цитоплазматических фрагментов, включая полярные тельца, видны на 11-12 часах

На рисунке справа: Триплоид

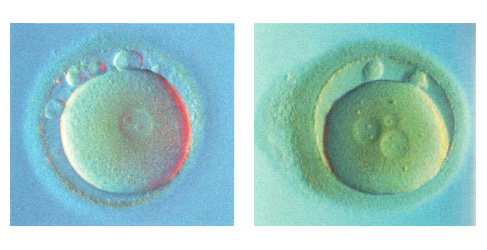

День 2: несостоявшееся первое деление. Единственный бластомер содержит пять маленьках ядер, множественная цитоплазматическая фрагментация. Дальнейшее развитие крайне мало вероятно.

День 2: асимметричное незавершенное первое деление. Дальнейшее развитие крайне мало вероятно.

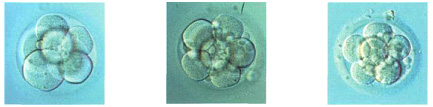

Двухклеточный эмбрион, с легкой асимметрией и фрагментацией.

3-клеточный эмбрион с асинхронным делением, и легкой фрагментацией на 5 часах. Три ядра в большом бластомере и ни одного в остальных.

Морфологически ненормальный 4-клеточный эмбрион с выраженной фрагментацией, занимающей около половины объема эмбриона. Жизнеспособность таких эмбрионов резко снижена. Развитие обычно останавливается.

Морфологически нормальный 4-клеточный эмбрион. Все бластомеры одинаковой величины, с ядром и полярным тельцем на 8 часах.

Медленный 5 клеточный эмбрион: 4 одинаковых и один меньший бластомер Такие эмбрионы часто останавливаются в развитии.

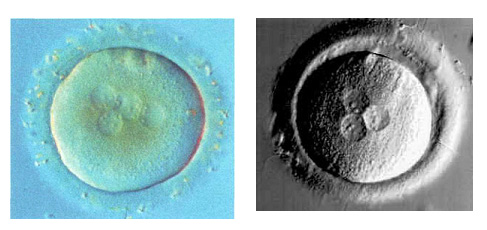

Компактизация 4-клеточного эмбриона на день 3. Нередко наблюдается в среде G1.1. Биопсия эмбриона затруднена. Чтобы провести биопсию прибегают к декомпактизации, применяя среды без кальция и магния.

8-клеточный эмбрион неправильной вытянутой формы. Развитие таких эмбрионов сомнительно. Биопсия также затруднена.

День 3. 8-клеточные эмбрионы с несколькими цитоплазматическими фрагментами, которые не нарушают развитие и компактизацию эмбрионов

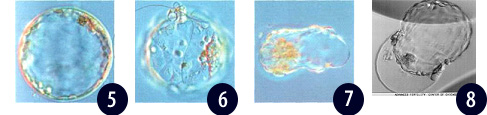

Рисунок 1. День 5. Ранняя бластоциста, 120 часов после инсеминации. Бластоцеле сформировано большими овальными клетками развивающегося трофобласта. Круглые клетки, сконцентри-рованные в нижнем полюсе, образуют внутреннюю клеточную массу.

Рисунок 2. День 5. Ранняя бластоциста, 120 часов после инсеминации. Бластоцеле занимает около половины зародыша. Клетки трофоэктодермы уплощены и растянуты, что аккомодирует экспансию. Клетки внутренней массы различимы внутри полости бластоцисты.

Рисунок 3. День 5, ранняя бластоциста через 120 часов после инсеминации. Клетки полигональны и тесно соединены. Ядра видны в большинстве клеток.

Рисунок 4. День 5, аномальная ранняя бластоциста через 120 часов после инсеминации состоит из небольшого бластоцеле, сформированного меньшим количеством больших плоских клеток. Все еще заметно первителлиновое пространство. Нормальное развитие такой бластоцисты мало вероятно.

Рисунок 5. День 6, аномальное развитие эмбриона.144 часа после инсеминации трофобласт состоит из большой полости, сформированной монослоем клеток трофоэктодермы. Клетки внутренней массы не идентифицируются Зона пеллюцида очень тонкая.

Рисунок 6. День 6, бластоциста в самом начале процесса хетчинга. Несколько клеток трофоэктодермы видны на 12 часах за пределами зоны пеллюцида, также как внутренняя клеточная масса.

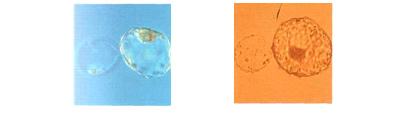

Рисунок 7 и 8. Хэтчинг бластоцисты через 130 часов после инсеминации через V-образное отверстие, сделанное ранее в зоне пеллюцида для биопсии бластомера. Хетчинг эмбрионов при наличии отверстий происходит раньше, чем в интактных эмбрионах.

Полностью вылупившаяся морфологически нормальная бластоциста 130-l40 часов после инсеминации (a) и (b). V-образное отверстие было сделано ранее в зоне пеллюцида для биопсии бластомера. Внутренняя клеточная масса ясно видна в каждой бластоцисте.