застойные явления в легких рентген что значит

Застойные явления в легких рентген что значит

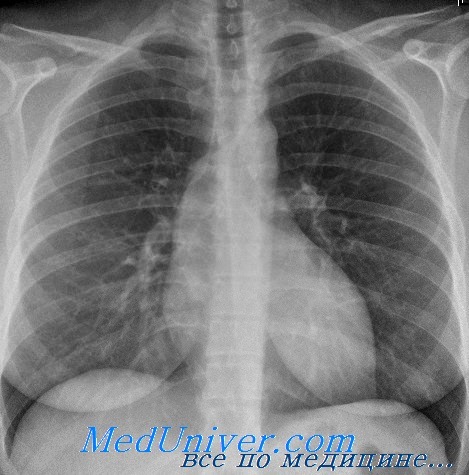

Каковы наиболее частые рентгенологические признаки застойной сердечной недостаточности?

— Расширение тени сердца

— Расширение ЛП

— Полнокровие корней легких

— Перераспределение легочного кровотока

— Линейные интерстициальные тени (линии Керли)

— Двусторонние альвеолярные инфильтраты

— Плевральный выпот (чаще правосторонний)

Что такое перераспределение легочного кровотока? Когда наблюдается этот феномен при застойной сердечной недостаточности?

Перераспределение легочного кровотока на рентгенограмме наблюдается в том случае, если артерии и вены верхних долей легких становятся шире, чем сосуды нижних отделов. Наиболее точно судить о наличии этого признака можно в том случае, если диаметр сосудов в первом межреберном промежутке превышает 3 мм. Обычно это наблюдается, если давление заклинивания легочной артерии достигает 12-19 мм рт.ст. При увеличении давления свыше 19 мм рт.ст. развивается альвеолярный отек легких со сдавлением бронхов, появлением линий Керли типа В и утолщением междолевой плевры. Перераспределение легочного кровотока в пользу верхних долей, вероятнее всего, наиболее постоянно наблюдается у пациентов с хронической венозной легочной гипертензией (например, при митральных пороках сердца, дисфункции ЛЖ), что можно объяснить «попыткой» организма поддержать кровоток и оксигенацию крови в этой области на более или менее нормальном уровне. Некоторые авторы считают перераспределение легочного кровотока одним из кардинальных признаков застойной сердечной недостаточности, между тем этот признак может отсутствовать у пациентов с острой СН, находящихся в отделении интенсивной терапии. В подобных случаях все ветви легочных артерий выглядят расширенными, что затрудняет оценку размеров сосудов верхних и нижних отделов легких. Кроме того, у таких пациентов рентгенография обычно выполняется в горизонтальном положении, что само по себе может способствовать некоторому расширению сосудов верхних долей за счет замедления, а не «истинного» перераспределения кровотока.

Каким образом дисфункция ЛЖ и ПЖ способствует появлению плеврального выпота?

— Дисфункция ЛЖ вызывает увеличение гидростатического давления в легочных сосудах, что способствует интерстициальному отеку легких и накоплению плеврального выпота. Выпот чаще начинает скапливаться в правой плевральной полости, однако в большом числе случаев бывает билатеральным.

— При дисфункции ПЖ развивается системная венозная гипертензия, в результате которой нарушается нормальная реабсорбция плевральной жидкости через лимфатическую систему париетальной плевры.

Насколько полезна рентгенография органов грудной клетки в выявлении и характеристике перикардиального выпота?

Рентгенография органов грудной клетки является малочувствительным методом выявления перикардиального выпота и чаще всего не позволяет оценить его объем. Небольшой выпот выявить рентгенологически крайне сложно, однако клинические признаки тампонады сердца могут присутствовать даже в этих случаях (при быстром накоплении выпота). С другой стороны, расширенная тень сердца, деформированная в форме песочных часов или бутыли, может позволить заподозрить наличие большого перикардиального выпота. Между тем рентгенологически отличить перикардиальный выпот от расширения камер сердца зачастую бывает очень сложно.

Каковы характерные рентгенологические признаки значительной легочной гипертензии?

У пациентов с легочной гипертензией закономерно выявляется расширение крупных легочных артерий с быстрым уменьшением диаметра сосудов по мере «продвижения» к периферии легочных полей. Если правая легочная артерия более 17 мм в диаметре, ее следует считать расширенной. Другими рентгенологическими признаками, наблюдающимися у пациентов с легочной гипертензией, являются расширение сердечной тени (особенно ПЖ) и кальциноз легочных артерий. Последний феномен указывает на атероматозное поражение легочных артерий и наблюдается редко, однако он считается специфическим рентгенологическим признаком тяжелой легочной гипертензии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Застойные явления в легких рентген что значит

Наиболее удобной проекцией для исследования аорты является вторая косая. В этой проекции аорта располагается над тенью сердца и видна на всем протяжении: восходящая, дуга и нисходящая части. В овале, образуемом задним контуром сердца, дугой аорты и позвоночником, видно светлое поле, называемое аортальным окном. У молодых людей тень аорты редко удается проследить на всем протяжении и только при уплотнении стенок и расширении ее полости она становится видимой, однако и в этом случае не все отделы бывают различимы в одинаковой степени.

Нижняя часть дуги и начальный отрезок нисходящей части из-за того, что на нее происходит наложение тени позвоночника, выявляется не отчетливо. В верхнем отделе аортального окна проецируется тень легочной артерии, имеющая косое направление кверху под углом около 45°. Размеры аорты колеблются в зависимости от методики измерения, возраста исследуемых и др. факторов. При измерении во второй косой проекции диаметр аорты колеблется от 2 до 3 см.

Общая рентгеносемиотика складывается из изучения следующих характеристик: состояния легочного рисунка, корней легких и скелета грудной клетки; изменения положения, формы и размеров сердца; изменения рисунка сердечно-сосудистой тени; изменения тонуса и пульсации сердца.

Изменение состояния легочного рисунка и корней легких. Первоначальной задачей при рентгенологическом исследовании сердца является изучение малого круга кровообращения: определение наличия застоя в легких и легочной гипертензии.

Под понятием застоя в малом кругу подразумевается переполнение кровью венозного русла, к которой присоединяется пассивная легочная гипертензия (М. Н. Иваницкая). Их основой является препятствие (стеноз) левого атриовентрикулярного отверстия — первый барьер на пути кровотока, который ведет к увеличению левого предсердия.

Ввиду того, что нет прямой зависимости между размерами левого предсердия и степенью застоя в малом кругу кровообращения, возникло учение о наличии «второго барьера» на пути кровотока — рефлекторный (компенсаторный) спазм мелких артерий малого круга, который препятствует отеку легкого, избыточному поступлению крови в венозное русло (Я. Ф. Китаев), что ведет к повышению давления в артериальном русле малого круга — легочной гипертензии, которая называется активной гипертензией.

Рентгенологические признаки застоя в легких (венозного застоя, венозной гипертензии). Основным признаком является увеличение корней в размерах за счет расширения венозных стволов, впадающих в левое предсердие; центральный отдел корня, образованный главными ветвями легочной артерии, не расширен. Тень корней теряет свою структурность, становится гомогенной, т. е. элементы их не дифференцируются, очертания тени корня не резкие. В некоторых случаях можно наблюдать полицикличные контуры правого корня за счет отечного набухания его лимфатических узлов.

При венозном застое легочный рисунок становится обильным вследствие расширения мелких сосудов и лимфостаза, а также и усиленным. Может наблюдаться некоторое «помутнение» легочных полей за счет повышения проницаемости стенок расширенных капилляров и пропотевания жидкости в альвеолы. При венозном застое будет выявляться расширение вен верхней доли, которые часто приобретают вид «оленьих рогов». Этот симптом нередко бывает очень демонстративным, так как при расширении вен верхней доли бывает сужение вен нижней доли.

Объясняется это большей выраженностью вазоконстрикторов в венах нижней доли, чем в верхней.

При венозной гипертензии малого круга кровообращения на всем протяжении легочных полей, особенно ближе к периферии, часто будет выявляться мелкая сетчатость, обусловленная лимфостазом или индуративными изменениями в интерстициальной ткани. На рентгенограммах грудной клетки, сделанных малым (точечным) фокусом с короткой выдержкой, можно также видеть мелкоочаговые затемнения, образованные тангенциальной проекцией расширенных мелких сосудов с зоной лимфостаза вокруг них.

Одним из важных рентгенологических признаков, свидетельствующих о венозном застое, является появление «горизонтальных» или «перегородочных» линий (линий Керли). Тени эти обычно множественные, чаще 2—3, нередко до 10—15, располагаются главным образом над костодиафрагмальными синусами, более заметны бывают справа. Ширина линий Керли колеблется от волосяной линии до 4 мм, длина их от 5 до 30 мм, располагаются они часто параллельно с промежутками от 1 см и более. От сосудистых линий они отличаются тем, что не дают разветвлений.

Анатомическим субстратом этих линий считается утолщение междольковых перегородок вследствие расширения лимфатических сосудов и отечности интерстициальной ткани, отсюда более верным анатомически считается определение их как «перегородочных» линий.

Другим рентгенологическим признаком, также свидетельствующим о венозном застое, является наличие «плевральных линий», которые представляют линейные или узкие полосовидные тени, идущие по ходу костальной и междолевой плевры, обусловленные субплевральным лимфостазом и повышением венозного давления в легких.

Большинство этих рентгенологических признаков легко обратимы при устранении препятствий кровотока, что еще раз подтверждает их застойное происхождение.

ЗАСТОЙНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ПОЖИЛЫХ – ЧЕМ ОПАСНО ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ

ЗАСТОЙНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ПОЖИЛЫХ – ЧЕМ ОПАСНО ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ

Почему застойная пневмония появляется именно у престарелых?

ЗАСТОЙНАЯ ПНЕВМОНИЯ: ПРИЗНАКИ

Ввиду того, что традиционная пневмония ведет к поражению только небольших участков легочной ткани, для ее лечения будет достаточно медикаментозного лечения. Куда хуже обстоит дело, если речь идет о застойной пневмонии, когда в легких и бронхах застаивается жидкость.

Внимание! Престарелые люди могут страдать только слабостью или отсутствием аппетита, так как остальная симптоматика зачастую носит смазанный характер, поэтому они могут даже и не догадываться о наличии опасной болезни.

Диагностировать гипостатическую пневмонию можно по следующим признакам:

Поскольку это заболевание – коварное, очень важно диагностировать его своевременно.

ЗАСТОЙНАЯ ПНЕВМОНИЯ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ У ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ

Какие либо особенные симптомы у данного заболевания отсутствуют, поэтому главная задача близких людей – вовремя забить тревогу, а главная задача лечащего врача престарелого человека вовремя диагностировать болезнь. Некоторые ранее перенесенные заболевания, а также заболевания, перешедшие в стадию хронических, могут стать сигналом о возможном развитии гипостатической пневмонии, а именно: инсульт, инфаркт, кардиосклероз, порок сердца, атеросклероз, воспаление почек, сахарный диабет, астматический синдром, легочная эмфизема. Чтобы подтвердить диагноз, нужно прибегнуть к:

Локализация вторичной пневмонии – нижняя доля правого легкого (самая удаленная от сердца область). Если врач диагностирует это заболевание неправильно, престарелый человек может впасть в состоянии комы. Несвоевременное или неправильное лечение также ведёт к недержанию мочи, депрессии, резким сменам настроения. Такая симптоматика схожа с синильной деменцией, поэтому врач может ошибиться с диагнозом.

Еще одной причиной врачебной ошибки может стать симптом отдышки, поскольку врач может расценить его как признак сердечной недостаточности. Если диагноз был поставлен неправильно, а значит и назначено неправильное лечение или же человек поздно обратился к врачу, могут наступить последствия в виде:

Начала процесса замены легочных тканей соединительными.

ЗАСТОЙНАЯ ПНЕВМОНИЯ: МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ

Данное заболевание предусматривает стационарное лечение и непрерывный контроль врачей. Поскольку заболевание — инфекционное, необходим прием антибиотиков широкого спектра действия. Кроме того, необходимо восстановить нормальное вентилирование легких, а значит в обязательном порядке будет назначен: диуретик, отхаркивающее средство, антиоксидант, иммуномодулятор.

Дабы облегчить работу сердца, врач назначит гликозид и средство для улучшения метаболизма. Чтобы освободить бронхи и трахею от мокроты, необходимо назначить бронхоскопию. Если плевральная полость заполнена жидкостью, необходим диуретик и пункция. Данный терапевтический комплекс позволит быстро стабилизировать состояние больного.

Кроме того необходимо прибегнуть к физиотерапевтическим методам: курс массажа, ингаляций и кислородных масок. Также полезно выполнять дыхательную гимнастику, особенно комплекс Бутейко и Стрельниковой.

Обязательно выполнять комплекс упражнений, которые могут нормализовать дыхание диафрагмы:

Для того чтобы легче отходила мокрота, необходимо проведение позиционного «дренажа», который заключается в том, что тело принимает определенные позы, таким образом жидкость стекает в область рефлексогенных зон, чем и вызывается кашель. Необходимо сделать несколько глубоких вдохов носом и выдохов ртом, при этом зубы должны быть сильно стиснуты, далее необходимо сильно кашлять. За 30 минут до начала этого комплекса нужно выпить теплый отвар: липы, подорожника или мать-и-мачехи или просто чай с добавлением меда или молока.

Выписавшись, домой, необходимо продолжить лечение посредством народной медицины.

ЗАСТОЙНАЯ ПНЕВМОНИЯ: ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ

Прекрасно помогают в борьбе с этим недугом различные отвары:

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ГИПОСТАТИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ

Чаще всего в хирургическом вмешательстве нуждаются лежачие больные, которые не могут дышать. В целях облегчения страданий врач может назначить прокол грудной клетки. Таким образом, появляется возможность «откачать» жидкость и освободить лёгкие. Процедура проводится только в стационаре, квалифицированным хирургом и с применением общего наркоза.

ГИПОСТАТИЧЕСКАЯ ПНЕВМОНИЯ У ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Как известно лучше предупредить развитие любого заболевания, чем потом лечить его. Поскольку гипостатическая пневмония – это осложнение другого заболевания, пожилым людям необходимо беречься и соблюдать следующие правила:

Обязательно проходить процедуру вакцинации с целью предотвращения развития гриппа в период его эпидемии.

Если речь идет о лежачем престарелом человеке, то родственникам необходимо в качестве профилактики развития застойной пневмонии: чаще переворачивать больного, массажировать ему грудную клетку, использовать банки и горчичники, выполнять с ним ранее описанные физические упражнения, следить за тем чтобы помещение, в котором лежит человек, было хорошо проветрено, а воздух увлажнен.

Современная медицина делает возможным лечение гипостатической пневмонии у людей преклонного возраста без особых проблем, только при условии своевременного обращения за квалифицированной медицинской помощью и правильной диагностике. При этом важно и желание самого пациента, его старания во время выполнения лечебной гимнастике, поэтому родственникам необходимо настроить больного соответствующим образом. А после проведенного лечения пожилому человеку важно вести здоровый и активный образ жизни.

Застойная сердечная недостаточность (I50.0)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Классификация ХСН Нью-Йоркской ассоциации кардиологов по степени тяжести.

Классификация ХСН Общества специалистов по сердечной недостаточности (Россия, 2002 г.)

Функциональные классы ХСН

(могут измениться на фоне лечения)

Стадии ХСН

(не меняются на фоне лечения)

Для более полной оценки состояния больного следует выделять типы сердечной недостаточности:

Левосердечный тип — характеризуется транзиторной или постоянной гиперволемией малого круга кровообращения, обусловленной снижением сократительной функции или нарушением расслабления левых отделов сердца.

Правосторонний тип — характеризуется транзиторной или постоянной гиперволемией большого круга кровообращения, обусловленной нарушением систолической или диастолической функции правых отделов сердца.

Сочетанный тип — характеризуется наличием сочетанных признаков как левожелудочковой, так и правожелудочковой сердечной недостаточности.

Этиология и патогенез

Этиология хронической сердечной недостаточности многообразна:

Поражение сердечной мышцы (миокардиальная недостаточность)

1. Первичные:

— миокардиты,

— идиопатическая дилатационная кардиомиопатия.

2. Вторичные:

— острый инфаркт миокарда,

— хроническая ишемия сердечной мышцы,

— постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз,

— гипо- или гипертиреоз,

— поражение сердца при системных заболеваниях соединительной ткани,

— токсико-аллергическое поражение миокарда.

Гемодинамическая перегрузка желудочков сердца

1,Повышение сопротивления изгнанию (увеличение постнагрузки):

— системная артериальная гипертензия (АГ),

— легочная артериальная гипертензия,

— стеноз устья аорты,

— стеноз легочной артерии.

2. Увеличение наполнения камер сердца (увеличение преднагрузки):

— недостаточность митрального клапана,

— недостаточность аортального клапана,

— недостаточность клапана легочной артерии,

— недостаточность трехстворчатого клапана,

— врожденные пороки со сбросом крови слева направо.

Нарушения наполнения желудочков сердца.

— гипертрофическая кардиомиопатия,

— амилоидоз сердца,

— фиброэластоз,

— эндомиокардиальный фиброз,

— выраженная гипертрофия миокарда, в том числе при аортальном стенозе и других заболеваниях.

Повышение метаболических потребностей тканей (сердечная недостаточность с высоким МО)

1. Гипоксическое состояния:

— анемии,

— хроническое легочное сердце.

2. Повышение обмена веществ:

— гипертиреоз.

3. Беременность.

Однако в развитых странах мира наиболее важными и частыми причинами хронической сердечной недостаточности являются ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, ревматические пороки сердца. Названные болезни вместе составляют около 70—90% всех случаев сердечной недостаточности (СН).

Эпидемиология

Факторы и группы риска

Факторы, способствующие прогрессированию хронической сердечной недостаточности:

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Ранние стадии сердечной недостаточности могут не проявляться внешними признаками.

В типичных случаях обращает на себя внимание вынужденное положение больных. Они предпочитают вынужденное сидячее или полусидячее положение с опущенными вниз ногами или горизонтальное положение с высоко поднятым изголовьем, что уменьшает венозный возврат крови к сердцу и таким образом облегчает его работу. Больные с тяжело протекающей хронической сердечной недостаточности иногда всю ночь или даже целые сутки проводят в вынужденном сидячем или полусидячем положении (ортопноэ).

Характерным признаком хронической сердечной недостаточности является цианоз кожи и видимых слизистых оболочек. Цианоз обусловлен снижением перфузии периферических тканей, замедлением в них кровотока, усиленной экстракцией кислорода тканями и увеличением вследствие этого концентрации восстановленного гемоглобина. Цианоз имеет характерные особенности, он наиболее выражен в области дистальных отделов конечностей (ладоней, стоп), губ, кончика носа, ушных раковин, подногтевых пространств (акроцианоз) и сопровождается похолоданием кожи конечностей (холодный цианоз). Акроцианоз часто сочетается с трофическими нарушениями кожи (сухость, шелушение) и ногтей (ломкость, тусклость ногтей).

Отеки, появляющиеся при хронической сердечной недостаточности («сердечные» отеки) имеют весьма характерные особенности:

При тяжелой хронической сердечной недостаточности развивается анасарка — т. е. массивные, распространенные отеки, не только полностью захватывающие нижние конечности, пояснично-крестцовую область, переднюю стенку живота, но даже и область грудной клетки. Анасарка обычно сопровождается появлением асцита и гидроторакса.

Для суждения об уменьшении или увеличении отеков необходимо не только оценивать выраженность отеков при ежедневном врачебном осмотре, но и следить за диурезом, количеством выпитой за сутки жидкости, производить ежедневное взвешивание больных и отмечать динамику массы тела.

При осмотре больных с хронической сердечной недостаточностью можно видеть набухание шейных вен — важный клинический признак, обусловленный повышением центрального венозного давления, нарушением оттока крови из верхней полой вены в связи с высоким давлением в правом предсердии. Набухшие шейные вены могут пульсировать (венный пульс).

Положительный симптом Плеша (печеночно-югулярная проба) — характерен для выраженной БЗСН или ПЖСН, является показателем венозного застоя, высокого центрального венозного давления. При спокойном дыхании больного в течение 10 с производится надавливание ладонью на увеличенную печень, что вызывает возрастание центрального венозного давления и усиленное набухание шейных вен.

Атрофия скелетной мускулатуры, снижение массы тела — характерные признаки длительно существующей сердечной недостаточности. Дистрофические изменения и снижение мышечной силы наблюдаются практически во всех группах мышц, но наиболее выражена атрофия бицепсов, мышц тенара, гипотенара, межкостных мышц кистей, височных и жевательных мышц. Отмечается также резко выраженное уменьшение и даже полное исчезновение подкожно-жировой клетчатки — «сердечная кахексия». Как правило, она наблюдается в терминальной стадии хронической сердечной недостаточности. Вид больного становится весьма характерным: худое лицо, запавшие виски и щеки (иногда одутловатость лица), синюшные губы, ушные раковины, кончик носа, желтовато-бледный оттенок кожи лица, кахексия, особенно заметна при осмотре верхней половины тела (резко выраженные отеки нижних конечностей, передней стенки брюшной полости маскируют исчезновение подкожно-жировой клетчатки и мышечную атрофию в нижней половине тела).

Нередко при осмотре больных можно видеть геморрагии на коже (иногда это обширные геморрагические пятна, в некоторых случаях — петехиальная сыпь), обусловленные гипопротромбинемией, повышением проницаемости капилляров, у некоторых больных — тромбоцитопенией.

При осмотре обращает на себя внимание тахипноэ — увеличение частоты дыхания. Одышка у большинства больных инспираторная, что обусловлено ригидностью легочной ткани и переполнением ее кровью (застой в легких). Наиболее выражена инспираторная одышка при тяжелой, прогрессирующей хронической сердечной недостаточности. При отсутствии выраженного венозного застоя в легких отмечается одышка без преимущественного затруднения вдоха или выдоха.

При тяжелой хронической сердечной недостаточности, обычно в терминальной стадии, появляются нарушения ритма дыхания в виде периодов апноэ (кратковременной остановки дыхания) или дыхания Чейн-Стокса. Для больных тяжелой хронической сердечной недостаточности характерен синдром ночных апноэ или чередования периодов апноэ и тахипноэ. Ночной сон беспокойный, сопровождается кошмарами, периодами апноэ, частыми пробуждениями; днем, напротив, наблюдается сонливость, разбитость, утомляемость. Синдром ночного апноэ способствует еще большему повышению активности САС, что усугубляет дисфункцию миокарда.

При перкуссии легких нередко обнаруживается притупление перкуторного звука сзади в нижних отделах легких, что может быть обусловлено застойными явлениями и некоторым уплотнением легочной ткани. При выявлении этого симптома целесообразно произвести рентгенографию легких для исключения пневмонии, которая часто осложняет течение хронической сердечной недостаточности.

При тяжелом течения СН возможно появление транссудата в плевральных полостях (гидроторакса). Он может быть одно- или двусторонним. Характерной особенностью гидроторакса в отличие от экссудативного плеврита является то, что при перемене положения больного направление верхней границы тупости через 15—30 мин. изменяется.

При аускультации легких у больных с хронической ЛЖСН в нижних отделах часто прослушиваются крепитация и влажные мелкопузырчатые хрипы на фоне жесткого или ослабленного везикулярного дыхания. Крепитация обусловлена хроническим венозным застоем крови в легких, интерстициальным отеком и пропитыванием стенок альвеол жидкостью. Наряду с крепитацией могут прослушиваться влажные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах обоих легких, они обусловлены повышенным образованием жидкого бронхиального секрета в условиях венозного застоя в легких.

Иногда у больных в связи с венозным застоем в легких выслушиваются сухие хрипы вследствие отека и набухания слизистой оболочки бронхов, что ведет к их сужению.

Характерным признаком тяжелой сердечной недостаточности является альтернирующий пульс — то есть регулярное чередование пульсовых волн малой и нормальной амплитуды при синусовом ритме. Альтернирующий пульс сочетается с регулярным изменением громкости тонов сердца и величины ударного выброса и лучше выявляется в положении больного стоя на фоне задержки дыхания в середине выдоха. Механизм развития альтернирующего пульса окончательно не выяснен. Возможно, он обусловлен появлением в миокарде участков, находящихся в состоянии гибернации, что приводит к неоднородности миокарда ЛЖ и периодическим неполноценным сокращениям в ответ на электрический импульс. У некоторых больных развивается брадикардитическая форма ХСН, при которой наблюдается брадикардия и редкий пульс (при полной атриовентрикулярной блокаде, брадисистолической форме мерцательной аритмии.

Наличие артериальной гипертензии у больных сердечной недостаточностью в определенной мере можно считать благоприятным признаком (сохранность резервов миокарда).

Осмотр и пальпация области сердца. При хронической сердечной недостаточности имеются гипертрофия и дилатация ЛЖ, это приводит к смещению сердечного (и верхушечного) толчка влево, иногда одновременно и книзу; сердечный толчок становится разлитым. При значительной гипертрофии и дилатации сердца может быть заметна пульсация всей области сердца, при преимущественной или изолированной гипертрофии ПЖ (например, при хроническом легочном сердце) хорошо видна эпигастральная пульсация, которая может значительно усиливаться на высоте вдоха. При выраженной хронической сердечной недостаточности развивается также и гипертрофия левого предсердия, что обусловливает появление пульсации во II межреберье слева от грудины.

Перкуссия сердца. В связи с дилатацией ЛЖ обнаруживается смещение левой границы относительной тупости сердца. При резко выраженной хронической сердечной недостаточности при заболеваниях, приводящих к выраженной дилатации сердца, отмечается значительное смещение как левой, так и правой границ относительной тупости сердца. При дилатации сердца поперечник относительной тупости сердца увеличивается.

Аускультация сердца. Как правило, выявляются тахикардия и очень часто аритмия. Тахикардия и нарушения сердечного ритма способствуют усугублению гемодинамических расстройств и ухудшают прогноз больных с хронической сердечной недостаточностью. При тяжелом поражении миокарда можно выявить маятникообразный ритм сердца и эмбриокардию. При маятникообразном ритме диастола укорачивается настолько, что становится равной систоле, и аускультативная картина напоминает равномерное качание маятника. Если маятникообразный ритм сопровождается выраженной тахикардией, этот феномен называют эмбриокардией.

Нарушения сердечного ритма — чрезвычайно характерная особенность клинической картины сердечной недостаточности, особенно у больных с III и IV функциональными классами. Для пациентов с хронической сердечной недостаточностью характерен высокий риск смерти, особенно при ФК III, IV, у таких больных риск смерти колеблется от 10 до 50% в год, причем половина смертей происходит внезапно. Основными причинами внезапной смерти при хронической сердечной недостаточности фибрилляция желудочков, тромбоэмболии, развивающиеся на фоне мерцательной аритмии (в первую очередь, тромбоэмболия легочной артерии), брадиаритмии.

Около 80—90% нарушений сердечного ритма приходится на постоянную или пароксизмальную формы фибрилляции предсердий, второе место по частоте делят различные виды желудочковой экстрасистолии и желудочковая пароксизмальная тахикардия

Практически у всех больных с хронической сердечной недостаточностью определяется ослабление I и II тонов (они воспринимаются как глухие, особенно I тон), однако при развитии легочной гипертензии появляется акцент II тона на легочной артерии.

Характерным аускультативным проявлением тяжелой сердечной недостаточности является ритм галопа. Ритм галопа – патологический трехчленный ритм, состоящий из ослабленного I тона, II тона и патологического дополнительного тона (III или IV), появляющийся на фоне тахикардии и напоминающий галоп скачущей лошади. Наиболее часто прослушивается протодиастолический ритм галопа (патологический III тон возникает в конце диастолы и обусловлен потерей тонуса мускулатуры желудочков). Выслушивание III патологического тона имеет огромное диагностическое значение как признак поражения миокарда и выраженной дисфункции ЛЖ. В ряде случаев у больных хронической сердечной недостаточности прослушиваются патологический IV тон и, соответственно, пресистолический ритм галопа. Появление IV тона обусловлено ригидностью и резко выраженным снижением способности ЛЖ расслабляться в диастолу и вмещать объем крови, поступающей из левого предсердия. В этих условиях левое предсердие гипертрофируется и интенсивно сокращается, что приводит к появлению IV тона, а при наличии тахикардии, к пресистолическому ритму галопа. Пресистолический ритм галопа характерен, прежде всего, для диастолической дисфункции левого желудочка. При систолической сердечной недостаточности все же чаще прослушивается протодиастолический ритм галопа.

При выраженной дилатации ЛЖ развивается относительная митральная недостаточность и в области верхушки сердца прослушивается систолический шум митральной регургитации. При значительной дилатации ПЖ формируется относительная недостаточность трехстворчатого клапана, что обусловливает появление систолического шума трикуспидальной регургитации.

У больных хронической сердечной недостаточностью нередко наблюдается вздутие живота (метеоризм) вследствие снижения тонуса кишечника, болезненность в эпигастрии (она может быть обусловлена хроническим гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки), в области правого подреберья (в связи с увеличением печени).Печень у больных хронической сердечной недостаточностью при развитии застоя в венозной системе большого круга кровообращения увеличена, болезненна при пальпации, поверхность ее гладкая, край закруглен. По мере дальнейшего прогрессирования хронической сердечной недостаточности может развиваться кардиальный цирроз печени. Для цирроза печенихарактерны значительная ее плотность и острый край.

При тяжелой СН наблюдается асцит. Характерными его признаками являются увеличение живота в размерах, выраженное притупление перкуторного звука в отлогих местах живота, положительный симптом флуктуации. Для выявления асцита применяется также прием, основанный на перемещении асцитической жидкости при перемене положения тела. Появление асцита у больного с хронической сердечной недостаточностью указывает на развитие выраженной надпеченочной портальной гипертензии.

Клинические проявления хронической левожелудочковой недостаточности

При хронической ЛЖСН преобладающей является симптоматика застоя крови в малом круге кровообращения и ярко выражены признаки поражения миокарда ЛЖ (гипертрофия, дилатация и др.) в зависимости от заболевания, обусловившего развитие сердечной недостаточности.

Основные клинические симптомы ЛЖСН: