желчный пузырь содержимое эхонегативное что это значит

Анэхогенное содержимое в желчном пузыре

Ультразвуковое исследование желчного пузыря может выполняться как самостоятельно, так и в комплексной визуализации органов брюшной полости. Назначается процедура при наличии симптоматики, указывающей на развитие желчнокаменной патологии либо других заболеваниях. В расшифровке результатов иногда встречается фраза «анэхогенное содержимое желчного пузыря». Что скрывается за этим понятием?

Важно помнить, что УЗИ-специалист не выставляет диагноз, а только описывает увиденную картину и делает предположения. Расшифровкой полученных результатов и их последующей интерпретацией занимается лечащий доктор.

Что такое эхогенность?

Под эхогенностью понимается способность живых тканей отталкивать передаваемые аппаратом ультразвуковые волны. Органы человека на мониторе выглядят в виде светлых либо темных пятен. Цвет зависит от способности поглощать либо отражать ультразвук.

Кости, газы и коллаген относятся к гиперэхогенным объектам. Они способны отражать основную часть лучей. На мониторе они определяются как зоны насыщенного белого цвета. Гипоэхоненными являются все мягкие ткани. Они отражают лишь часть ультразвука, поглощая его остатки. Специалист видит их как пятна всех оттенков серого цвета.

Анэхогенностью – не способностью отражать ультразвуковые волны – обладают жидкости. На мониторе они выглядят как полностью черные зоны. Достаточно часто доктор использует термин в том случае, когда не может разобрать, что он видит на экране. Диагностированием в таком случае будет заниматься лечащий доктор. Вполне вероятно, что человеку будут назначены дополнительные исследования.

В некоторых случаях – при выявлении дополнительных изменений в органе – специалист по УЗИ может указывать вероятные варианты того, что может скрываться за анэхогенным содержимым.

Также важно помнить, что этим термином описываются различные типы образований. Например:

Норма УЗИ-исследования желчного пузыря

Желчный пузырь выглядит как груша. Орган имеет три части:

Желчный пузырь представляет собой полый мешкообразный орган, в котором собирается желчь. УЗИ-исследование всегда выполняется на голодный желудок. Это позволяет сохранить необходимую для качественного осмотра наполненность органа: специалист получает возможность оценить состояние стенок и жидкого содержимого.

Нормой для здорового органа являются следующие показатели:

Всякое нарушение, в том числе и анэхогенности, признается медиками как признак развития патологического состояния. Утолщение стенок органа происходит в результате воспаления. При развитии желчнокаменной болезни и патологических состояний, сопровождающихся образованием в полости желчного пузыря камней либо иных образований, нарушает анэхогенность желчи. Она становится эхогенной.

Причины нарушения анэхогенности желчного пузыря

Орган практически всегда заполнен желчью. Помимо нее в полости не должно присутствовать никаких иных включений. Если желчь не визуализируется как анэхогенное вещество, это означает, что в ее составе присутствуют и посторонние образования. Тогда на экране УЗИ на фоне черного пятна появляются более светлые оттенки.

В зависимости от характера изменения эхогенности могут быть:

Достаточно часто внутри желчного пузыря поселяются паразиты. Выявляются они в основном в детском возрасте. Помимо нарушения анэхогенности, у больного наблюдается следующая симптоматика:

Помимо УЗИ-признаков, у больного развивается и характерная клиническая картина. Это ухудшение общего состояния, проблемы с работой ЖКТ, появление желтого оттенка кожного покрова и слизистых оболочек.

Следующая причина нарушения эхогенности желчного пузыря – образование конкрементов. Они отличаются не только по химическому составу, размеру и форме, но и по происхождению. Принято выделять следующие разновидности конкрементов:

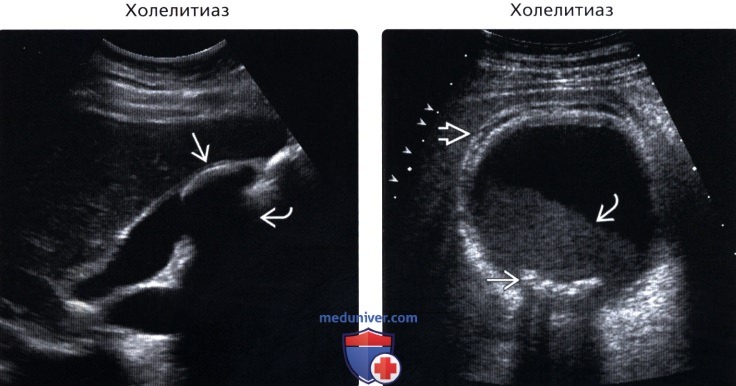

Задача диагностики – выявление типа камня в зависимости от уровня эхогенности. Слабоэхогенные конкременты: такие камни отличаются неплотной структурой, которая типична для холестериновых разновидностей. Образования данного типа легко разрушаются при помощи медикаментозных препаратов.

Чтобы подтвердить диагноз – хотя бы косвенно – в течение процедуры больной меняет положение тела.

Если это действительно конкременты, то они продолжают оставаться внутри органа и могут перемещаться внутри анэхогенного содержимого (желчи). Полипы остаются прикрепленными к стенке пузыря.

Камни средней и высокой эхогенности: чаще всего это пигментные и известковые конкременты. Визуализируются как яркие белые пятна на фоне темной желчи. Типичный признак – отбрасываемая тень.

При желчнокаменной болезни во время УЗИ-диагностики выявляются камни, дающие общеакустическую тень. Это симптом указывает на наличие либо одного крупного, либо множества мелких конкрементов, которые полностью перекрывают просвет желчевыводящих протоков.

Изменение толщины стенки желчного пузыря – следующая причина нарушения анэхогенности содержимого органа. Утолщение может произойти в результате наличия осадка, гноя либо крови. Это вещества способны равномерно отражать ультразвуковое излучение, перемешиваясь с желчью.

Внутри желчного пузыря выявляются и иные эхогенные новообразование. Типичным отличием становится наличие крепления к стенке: они не перемещаются при смене пациентом положения тела. К таковым относят холестериновые полипы. Они могут достигать 4 мм в высоту и отличаются наличием гомогенной структуры. У полипа имеется широкое основание, а само новообразование отличает ровные очертания.

Еще одна распространенная причина нарушения анэхогенности – образование опухолей, которые могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Различаются они по степени прорастания стенки пузыря: доброкачественные новообразования не затрагивают всех мышечных слоев органа, злокачественные опухоли прорастает насквозь и позднее в результате некротизирования стенок желчного пузыря он перестает определяться во время УЗИ-исследования.

К доброкачественным опухолям относятся:

Выявить доброкачественность опухоли только по результатам УЗИ-диагностики практически невозможно. Потребуется проведение дифференциальной диагностики с камнями, полипозными и раковыми образованиями.

Злокачественные опухоли приводят к изменению визуального образа желчного пузыря. Вначале его стенки становятся неровными, а затем совсем не определяются. Новообразование крепится к одной из поверхностей органа. В случае изменения положения тела во время диагностической процедуры оно всегда остается на одном месте.

Правила проведения и подготовка к УЗИ-исследованию желчного пузыря

Чтобы получить максимально достоверные результаты, к процедуре необходимо подготовиться.

Здесь несколько простых правил:

Если диагностика будет выполняться утром, то нельзя пить даже воду. Когда процедура назначена на вторую половину дня, то разрешен легкий завтрак. Анэхогенное содержимое, определяемое в желчном пузыре, – физиологическая норма. Он указывает на заполненность органа желчью, не имеющей осадка либо патологических включений.

Желчный пузырь содержимое эхонегативное что это значит

а) Дифференциальная диагностика эхогенного содержимого желчного пузыря:

1. Распространенные заболевания:

• Холелитиаз

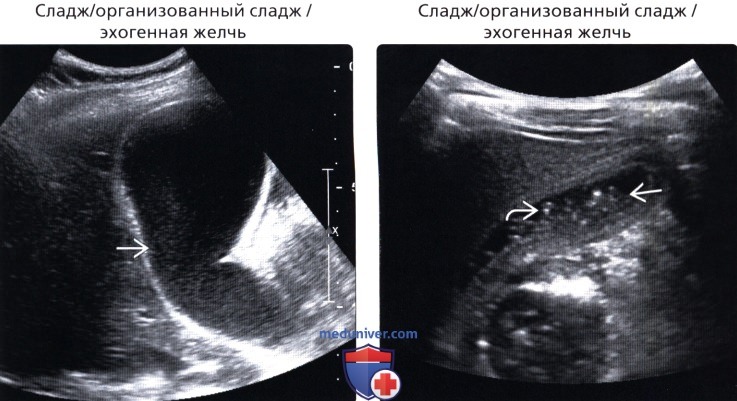

• Сладж/организованный сладж/эхогенная желчь

2. Менее распространенные заболевания:

• Сгусток крови

• Осложненный холецистит

• Газ в просвете ЖП

• Дренажный катетер

• Опухоль: первичная или вторичная

• Паразитарная инвазия

(Правый) УЗИ, поперечное сканирование ЖП в положении пациента лежа на боку: стенка утолщена, конкременты с эффектом дистального затенения и сладж у пациента с острым холециститом.

(Правый) УЗИ, продольное сканирование не растянутого ЖП в положении пациента лежа на боку: внутрипросветные эхосигналы от мелких очаговых скоплений сладжа. От некоторых скоплений визуализируется артефакт «хвост кометы».

б) Важная информация:

1. Распространенные заболевания:

2. Менее распространенные заболевания:

• Сгусток крови:

о Высокой/смешанной эхогенности образование или уровень жидкой крови в ЖП

о При ретракции принимает форму ЖП

о Возникает на фоне травмы, оперативного вмешательства, вмешательств на желчевыводящих путях; может быть обусловлен желудочно-кишечным кровотечением

• Осложненный холецистит:

о Гангренозный холецистит: внутрипросветные эхогенные очаги некроза и перегородки:

— Асимметричное неоднородное утолщение стенки

о Эмфизематозный холецистит: газ в просвете и стенке ЖП

о Эмпиема ЖП:

— Растянутый заполненный гноем ЖП, эхогенное содержимое, без акустического затенения

• Газ в просвете ЖП:

о Ятрогенное происхождение, в результате хирургического вмешательства или проведения эндоскопических процедур

о Появляется в результате образования свища между ЖП и петлей кишечника, как желчнокаменная непроходимость кишечника:

— Небольшая обструкция кишечника и пневмобилия, в данном случае, КТ более информативна

• Дренажный катетер:

о В анамнезе чрескожное или эндоскопическое дренирование

о Трубчатые, параллельные эхогенные линии

• Опухоль:

о Первичные раковые опухоли поражают стенку ЖП ± наличие внутрипросветных масс, конкрементов и распространения в ткань печени

о Гематогенное метастазирование чаще всего возникает из меланомы:

— Множественные > единичные на широком основании, гипоэхогенные, полиповидные очаги поражения ± утолщение стенки ЖП

о Необходима визуализация кровотока в образовании в режиме цветовой ультразвуковой допплерографии, с подтверждением в режиме импульсноволновой допплерографии

3. Редкие заболевания:

• Паразитарная инвазия:

о Трубчатые, параллельные эхогенные линии

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.12.2019

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

В статье приведены краткие сведения из истории применения ультразвука в медицине. Подробно описаны показания к проведению ультразвукового исследования (эхографии) желчного пузыря, которое позволяет выявлять аномалии развития, диагностировать различные заболевания этого органа. Показаны приемущества ультразвукового исследования перед рентгенологической холецистографией, перед рентгенологической холецистографией, перед рентгенологической холецистографией, рассмотрены особенности эхограмм при различных заболеваниях желчного пузыря.

The paper outlines brief historical data on the use of ultrasound in medicine. Indications for ultrasound examination (echography) of the gallbladder, which reveals developmental malformations and diagnoses different diseases of the organ are given in details. The advantages of ultrasound examination over X-ray cholecystography are shown and the specific features of echograms are considered in different diseases of the gallbladder. The use of ultrasonography enables one to make a correct diagnosis at the earliest possible time, to define further treatment policy, to initiate medical or surgical treatment in time.

С.Г. Бурков, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гастроэнтерологических исследований НИЦ ММА им. И.М. Сеченова

S.G. Burkov, MD, Leading Researcher, Laboratory of Gastroenterological Studies, Research Center, I.M. Sechenov Moscow Medical Academy

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Что такое УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства?

Современная техника ультразвукового исследования (УЗИ) позволяет с высокой диагностической точностью оценить форму, размеры и расположение органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и др.), выявить очаговые образования в них (рак печени, поджелудочной железы, метастазы опухолей, абсцессы, кисты, гематомы, аденомы и т. д.), оценить плотность и структуру паренхимы печени и поджелудочной железы при их диффузном поражении, диагностировать даже малые количества (100-200 мл) свободной жидкости в брюшной полости, выявить конкременты в желчевыводящих путях, оцепить изменения крупных сосудов, желчных протоков и т. п.

В последние годы ультразвуковое исследование широко применяется в клинике как метод, помогающий выбрать оптимальный доступ для проведения пункционной биопсии печени, дренирования брюшной полости и выполнения других манипуляций.

Жировая дистрофия печени (жировой гепатоз). Основным эхографическим признаком жировой дистрофии печени является усиление эхоструктуры печени в виде равномерного увеличения количества и размеров эхосигпалов. Это связано с отложением жира в печеночных дольках, расстояние между которыми и их размеры увеличиваются настолько, что ультразвуковые волны отражаются от них.

К числу важных, но менее специфичных признаков относятся увеличение размеров печени, увеличение нижнего угла левой доли более 45°, и четкость контуров печени и невозможность выявления воротной вены.

Эхографичсская картина при жировой дистрофии печени зависит от степени вовлечения в процесс печеночных клеток. При первой стадии заболевания печень несколько увеличена, край закруглен. Эхоструктура имеет пеструю картину, паренхима неравномерно мелкоочагово уплотнена. Это так называемый «островковый» вид поражения печени, который встречается и при гепатитах. При второй стадии печень значительно большего размера, нижний край закруглен, структура паренхимы мелкоочаговая, печень диффузно и равномерно уплотнена. При третьей стадии заболевания печень значительных размеров за счет увеличения обеих долей. Она имеет округлую форму. Структура паренхимы высокой плотности (эхогенности), портальные сосуды не кодируются.

Цирроз печени. Выделяют прямые и косвенные эхографические признаки цирроза печени. Диагноз цирроза печени считается достоверным, если при ультразвуковом исследовании выявляются 3 прямых или 2 прямых и 2 косвенных признака заболевания.

В большинстве случаев размеры печени увеличены, нередко преимущественно за счет левой доли печени. В конечной стадии заболевания при преобладании атрофических процессов размеры органа уменьшаются.

Характерно значительное закругление нижнего края печени и неровность ее контуров.

Эхоструктура печени существенно усиливается за счес появления более частых и крупных эхосигпалов, что связано со значительной перестройкой архитектоники печени, характерной для цирроза. При атрофической стадии количество и размер эхосигналов снижаются.

Наконец, важными признаками цирроза является снижение эластичности и звукопроводимости печени.

Косвенные эхографические признаки цирроза связаны преимущественно с развитием синдрома портальной гипертензии. Расширение селезеночной вены больше 10 мм и портальной вены больше 15 мм считают достоверными признаками повышения давления в системе v. porta.

Увеличение размеров селезенки и усиление ее эхоструктуры наблюдаются в 60-70% случаев цирроза печени, хотя этот признак не является специфичным только для портальной гипертензии.

Асцитическая жидкость и брюшной полости при ультразвуковом исследовании выглядит как эхонегативная структура, которая скапливается в боковых частях живота, в малом тазу или (при малых количествах жидкости) располагается вокруг печени. В этих случаях целесообразно исследование при перемене положения тела пациента (лежа и стоя).

«Застойная» печень. Во всех случаях застойной недостаточности кровообращения отмечают увеличение размеров печени и закругление ее краев. Патогпомопичпым признаком «застойной» печени является расширение нижней полой вены и печеночных всп, ветвление печеночных вен под углом близким к 90°. Характерно, что нижняя полая вена теряет способность изменять диаметр при дыхании: она вообще не сужается при вдохе пли сужается очень мало.

Очаговые изменения в печени

Ультразвуковое исследование печени при очаговых изменениях печени более информативно, чем при диффузных поражениях. При этом отмечаются локальное снижение или усиление эхоструктуры, диффузное или очаговое увеличение размеров печени и неровность ее контура с появлением выпуклости. Объемные очаговые процессы в печени могут вызывать сдавление желчных протоков с возникновением механической желтухи.

Наиболее частым признаком очаговых изменений печени является нарушение нормальной эхоструктуры печени. Различают несколько типов очаговых нарушений эхоструктуры:

Очаги, лишенные эхоструктуры (кисты печени, гематома, абсцесс печени, некротизированные опухоли).

Очаги со сниженной эхоструктурой (метастазы низкодифференцированного рака, саркома, злокачественная лимфома, гепатоцеллюлярный рак, аденома, гемангиома, абсцесс, гематома и др.).

Очаги с усиленной эхоструктурой (метастазы высокодифферепцированного рака, гепатома, аденома, гемангиома, рубцы, очаги обызвествления).

Таким образом, информативность ультразвукового исследования печени достаточно высока, особенно при очаговых поражениях органа. Тем не менее следует учитывать возможные ложноположитсльные и ложноотрицательные заключения. Поэтому при анализе и интерпретации результатов исследования необходимо учитывать клиническую картину заболевания в целом, а также данные других лабораторных и инструментальных методов исследования.

Важно знать:

Нормальная ультразвуковая картина, в том числе сагиттальные размеры печени по срединно-ключичной линии, не превышающие 12-15 см, не исключает наличия заболевания этого органа.

Диффузные или очаговые изменения эхоструктуры печени достоверно свидетельствуют в пользу ее патологии.

По ультразвуковой картине нельзя достоверно дифференцировать различные формы гепатита, начальные стадии жировой дистрофии и цирроза печени.

При диффузных изменениях печени окончательный диагноз следует верифицировать гистологически.

Для уточнения диагноза при очаговых изменениях в печени в большинстве случаев целесообразно проведение прицельной биопсии под эхографическим контролем для последующего цитологического и гистологического анализа.

Желчный пузырь и желчные протоки

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков имеет определенные преимущества перед рентгенологическим исследованием (холецистографией, внутривенной холеграфией и др.), так как полностью исключает лучевую нагрузку на пациента, позволяет проводить исследование у детей и беременных женщин, а также при снижении функции печени и почек.

Наиболее общими показаниями к исследованию желчного пузыря и желчных протоков являются:

острый и хронический холецистит;

желчнокаменная болезнь;

желтуха;

опухоль;

водянка и эмпиема желчного пузыря;

состояние после холецистэктомии или других операций на желчевыводящих путях.

При исследовании желчного пузыря оценивают его положение, форму, величину, дыхательную подвижность, состояние наружных и внутренних контуров, толщину стенок, структуру стенки, дополнительные включения в полости желчного пузыря, эвакуаторную функцию органа.

При исследовании впепеченочных желчных протоков определяют их положение, диаметр, состояние стенок, наличие дополнительных включений в просвете.

В норме желчный пузырь выявляется как эхонегативиая структура па дорзалыюй поверхности правой доли печени. Дно желчного пузыря часто выступает из-под нижнего края печени па 1,0-1,5 см. Его длина не превышает 7-10 см, а ширина 3-4 см. Желчный пузырь имеет удлиненную грушевидную, овальную или округлую форму, четкий и ровный контур.

Острый холецистит. Характерными эхографическими признаками острого холецистита является утолщение стенки желчного пузыря более 4 мм. Его размеры могут оставаться нормальными или даже уменьшены, хотя чаще наблюдается небольшое увеличение желчного пузыря.

Эхоструктура желчного пузыря, в первую очередь его внутреннего контура, как правило, снижена. При флегмонозном холецистите внутренние и наружные контуры пузыря нечеткие. При присоединении перихолецистита стенка желчного пузыря имеет двойной контур с усилением эхоструктуры наружного и снижением эхоструктуры внутреннего контура. Появление полоски жидкости вокруг желчного пузыря указывает на наличие локального перитонита.

Хронический (бескаменный) холецистит. В период ремиссии хронического холецистита размеры желчного пузыря уменьшены или нормальные. Наиболее достоверными признаками являются утолщение стенки пузыря при одновременном ее уплотнении (усиление эхоструктуры) и наличие четких контуров. Это отличает эхографическую картину от таковой при остром холецистите.

Нередко изменяется форма желчного пузыря: появляются изгибы, втяжепия стенок и более выраженная деформация его стенок.

В то же время следует помнить, что диагноз хронического холецистита не может быть поставлен только на основании результатов ультразвукового исследования: необходимо обязательное клиническое подтверждение.

Желчнокаменная болезнь. Проблема желчнокаменной болезни (холелитиаза) занимает ведущее место в патологии желчного пузыря. Ультразвуковые признаки калькулсза желчного пузыря делятся на прямые и косвенные. К прямым признакам относят наличие в просвете желчного пузыря на фоне эхонегативной структуры желчи усиленного эхосигпала, соответствующего расположению камня. Размер сигнала несколько меньше истинного размера камня. При осмотре больного в горизонтальном положении камни располагаются преимущественно па дорзальной поверхности и в шейке желчного пузыря.

Одним из косвенных признаков калькулеза желчного пузыря является увеличение его размеров более 5 см в поперечнике и до 10 см и более в длину, а также утолщение его стенки и неровность контура.

Эхографическая картина при наличии камней во впепечепочпых желчных протоках напоминает таковую при калькулезе желчного пузыря. Камни размером более 3-4 мм в диаметре дают усиленный эхосигнал. Если диаметр камня превышает 5 мм, за его дорзальной стенкой определяется акустическая тень.

Камни небольших размеров при ультразвуковом исследовании обычно не выявляются. В этих случаях косвенным признаком калькулеза является расширение протока проксимальнее места его обтурации.

Дифференциальный диагноз механической и паренхиматозной желтух. Эхолокация оказалась одной из наиболее информативных и ценных методик дифференциальной диагностики обтурационной и паренхиматозной желтух. При этом следует иметь в виду, что одним из основных эхографических признаков механической желтухи является расширение желчных путей.

Дифференциальный диагноз строится на следующих принципах.

Если впутрипеченочные и внепечепочные протоки не расширены, а размеры желчного пузыря не увеличены, обтурациоппая причина желтухи вызывает сомнения. В этих случаях она, скорее всего, является следствием диффузных поражений печени (гепатит, цирроз печени и др.).

Если значительно расширены впутрипеченочные протоки, а желчный пузырь и внепечепочные протоки имеют нормальные размеры, причину желтухи следует усматривать в высокой обтурации, например на уровне общего печеночного протока.

Если значительно увеличены размеры вне- и внутрипеченочных желчных протоков, а также желчного пузыря, и эти размеры не изменяются при применении желчегонных средств, наиболее вероятной причиной желтухи является обтурация дистального отдела общего желчного протока («вколоченный» камень, рак сфинктера Одди, карцинома головки поджелудочной железы и т. д.). При этом следует иметь в виду, что сдавление общего желчного протока при опухоли головки поджелудочной железы нередко сопровождается симптомом Курвуазье (увеличением размеров желчного пузыря на фоне механической желтухи). При наличии камня в общем желчном протоке определяется расширение протоков, по желчный пузырь чаще не увеличен.

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

Эхография дает возможность визуализировать поджелудочную железу в разных проекциях и оценить ее состояние в динамике развития патологического процесса, хотя в связи с особенностями анатомического строения и расположения поджелудочной железы исследование сопряжено с определенными трудностями.

Показаниями для ультразвукового исследования поджелудочной железы являются:

любые рецидивирующие или длительно сохраняющиеся боли в эпигастралыюй области;

пальпируемое образование в эпигастралыюй области или болезненность при пальпации;

верифицированный острый или хронический панкреатит с целью своевременного выявления осложнений (образования кист, абсцесса, некроза);

подозрение на кисту, абсцесс, гематому, рак поджелудочной железы;

деформация задней стенки желудка при гастроскопии;

изменение формы и контуров петли двенадцатиперстной кишки при рентгенологическом исследовании.

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы начинают в горизонтальном положении пациента сагиттальным сканированием. Датчик устанавливают продольно в эпигастральной области слева от срединной линии.

Исследование продолжают при поперечном расположении ультразвукового датчика, который постепенно перемещают книзу до визуализации селезеночной вены. При поперечном сканировании нередко удается визуализировать всю поджелудочную железу. При необходимости исследование; проводят и в других позициях: при положении пациента на правом и левом боку, в вертикальном положении.

При исследовании поджелудочной железы изучают се положение относительно «сосудов-ориентиров» и позвоночного столба, определяют форму, контуры и размеры органа, состояние панкреатического протока, эхоструктуру железы, выявляют наличие в ней очаговых изменений.

Поджелудочная железа располагается забрюшинно поперек задней брюшной стенки на уровне I и II поясничных позвонков. Хотя форма ее может варьировать, головка всегда является самой большой частью железы. Для практических целей следует учитывать, что размер головки свыше 35 мм, тела свыше 25 мм и хвоста больше 30 мм достоверно указывают па увеличение поджелудочной железы и связанную с этим патологию.

В норме эхоструктура поджелудочной железы по интенсивности напоминает эхоструктуру печени. Преобладают мелкие эхосигналы, которые равномерно распределяются по всей железе. С возрастом в связи с фибротизацией и отложением жира эхоструктура поджелудочной железы усиливается.

В норме диаметр вирсунгова протока не превышает 1,5-2 мм. После внутривенного введения секретина его диаметр увеличивается до 2,5-5 мм. При хроническом панкреатите нередко выявляют расширение панкреатического протока (до 2,5-3,5 мм). После введения секретина диаметр его просвета почти не изменяется, что является важным диагностическим критерием хронического панкреатита.

Селезенка: наиболее целесообразным ультразвуковое исследование этого органа является при подозрении на пороки развития (полное отсутствие, неправильное расположение, блуждающая селезенка, изменение формы, наличие добавочных селезенок), а также при повреждениях селезенки, которые встречаются в 22% случаев всех травм органов брюшной полости. Кроме того диагностируется увеличение селезенки при воспалительных ее поражениях и при заболеваниях печени, определяются кисты, кальцификаты, инфаркты, абсцессы, опухоли (гемангиомы, лимфангиомы, лимфомы, саркомы, метастатические поражения), изменения при системных заболеваниях крови (лейкозы).

Забрюшинное пространство: оценка лимфатических узлов.

Сосуды: оценка расположения магистральных и внутриорганных сосудов, их размеров, состояние просвета, скорости кровотока в них.

Как проходит процедура УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства?

Таким образом удастся визуализировать правую и левую доли печени, желчный пузырь, общий печеночный, общий желчный протоки, анатомические структуры, входящие в состав ворот печени, головку поджелудочной железы.

Исследование заканчивается сканированием брюшной полости для выявления свободной жидкости.

Как подготовиться к УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства?

За 3 дня до исследования пациенту рекомендуется исключить из питания молоко, черный хлеб, фрукты и овощи, сладкие соки и другие продукты, способствующие газообразованию в кишечнике. При склонности к метеоризму следует назначить ферментные препараты (фестал, панзинорм и др.) и адсорбенты (активированный уголь, пастой ромашки и др.).

Вечером накануне исследования и утром непосредственно перед исследованием ставят две очистительные клизмы. Впрочем, эта процедура не является обязательной при отсутствии у пациента метеоризма.

При необходимости экстренного ультразвукового исследования специальная подготовка желудочно-кишечного тракта не проводится.

Следует помнить, что ультразвуковое исследование органов брюшной полости целесообразно проводить не ранее, чем через 2 суток после рентгенологического исследования желудка с контрастированием или эзофагогастродуодепоскопии и через 3-5 дней после проведения лапароскопии или пиевмоперитопеума.

Какие нормальные показатели (расшифровка) УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства?

Анализ и интерпретация результатов исследований

Нормальная ультразвуковая картина печени

В норме контуры печени почти на всем протяжении четкие и ровные. Печень имеет гомогенное строение с равномерным одинаковым по интенсивности распределением сигналов, изображением эхоструктур (сосуды, связки, протоки). Постоянно лоцируется нижняя полая вена в виде лентообразного эхонегативного образования диаметром до 15 мм.

Портальная вена после ее образования из верхнебрыжечной и селезеночной вен впадает в ворота печени, которые лоцируются при поперечном и сагиттальном положении зонда. Виутрипсчеиочные протоки в норме прослеживаются с трудом, их просвет увеличивается от периферии к воротам печени. В отличие от вен внутрипеченочные протоки лишены стенок.

Таким образом, нормальная ультразвуковая картина печени характеризуется наличием мелких, неинтенсивных, относительно далеко расположенных друг от друга эхосигпалов, в результате чего между ними остаются эхонегативные пространства. Эхосигиалы гомогенны по размеру и равномерно распределены по всей печени. Портальные сосуды прослеживаются по периферии печени; эхоструктура их стенок более выражена, чем эхоструктура окружающей их паренхимы печени, звукопроводимость печени полностью сохранена; сагиттальный размер составляет 9-12 см; печень эластичная и имеет ровный, четкий контур.

Диффузные заболевания печени

К числу наиболее распространенных диффузных поражений печени относятся гепатиты (острые и хронические), жировая дистрофия и циррозы печени. Правильный диагноз при ультразвуковом исследовании зависит от целого ряда объективных и субъективных причин. К первым из них относят тип прибора, его чувствительность, разрешающую способность, наличие факторов, ухудшающих изображение (ожирение, газообразование в кишечнике и др.). Большое значение имеют опыт специалиста и тщательность проведения исследования. Наибольшие трудности представляет диагноз ранних стадий жировой дистрофии и цирроза печени.

При острых и хронических гепатитах эхограф и-ческая картина весьма неспецифичиа. Обычно определяется увеличение печени за счет одной или обеих долей, закругление ее краев. Эхоструктура часто нормальна, слабоэхогепна. Лишь при длительном течении заболевания эхоструктура печени становится «пестрой» и наблюдается чередование участков слабой и высокой эхогеиности. В некоторых случаях, в частности, при развитии портальной гипертен-зии, можно обнаружить увеличение селезенки и расширение селезеночной и портальной вены.

К каким докторам следует обращаться для консультаций по УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства?