диагноз undefined что это значит

Другая пневмония, возбудитель не уточнен (J18.8)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Примечание

В данную подрубрику включены описания пневмонии, по различным признакам утерявшие свое классификационное значение по МКБ-10 или не имевшие его, или спорные, но традиционно применяющиеся в некоторых врачебных сообществах при описании диагноза «пневмония». Если в описании диагноза «пневмония» присутствует хотя бы один из описательных признаков, упомянутых в названии подрубрики (см. J12-J18.2), кодировка производится по одной из этих рубрик/подрубрик.

Традиционно некоторыми врачебными сообществами при формулировке диагноза до сих пор используются следующие термины:

— мигрирующая;

— паравертебральная;

— прикорневая;

— массивная;

— двусторонняя;

— деструктивная;

— гнойная;

— септическая.

Этиология и патогенез

В зависимости от особенностей локализации воспалительного процесса в межуточной ткани легкого различают 3 формы межуточной пневмонии:

3. Межальвеолярная (интерстициальная) пневмония по своей этиологии, патогенезу и морфологическим проявлениям занимает особое место среди межуточных пневмоний. Данная форма может присоединяться к любой из острых пневмоний, в этих случаях она имеет острое течение и преходящий характер. Интерстициальная пневмония при хроническом течении может быть морфологической основой интерстициальных болезней легких.

Неопределенный колит (K52.3)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Период протекания

Протекает остро, часто требует интенсивной терапии и/или оперативного вмешательства.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Эпидемиология

Признак распространенности: Редко

Факторы и группы риска

Рецидивы колита могут возникнуть при эмоциональном стрессе, инфекции или других острых заболеваниях, беременности, диетических погрешностях, использовании слабительных или антибиотиков, несоблюдении или отказе от предписанной врачом терапии.

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Состояние пациента при неопределенном колите, как правило, тяжелое за счет основного заболевания и возможно развившихся уже осложнений.

В среднем около 6,2% пациентов с неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона имеют значительные внекишечные проявления.

К внекишечным проявлениям (ассоциированной патологии) относятся:

Диагностика

Диагностика основывается на клинических и лабораторных данных.

Некоторые методы визуализации могут оказаться полезными для подтверждения факта наличия неинфекционного колита, но не позволят определить его природу.

2. Двойное контрастирование является наиболее информативным методом, но ограниченно применяется у таких пациентов в силу их тяжелого состояния.

4. КТ и МРТ являются наиболее ценными диагностическими методами, однако МРТ предпочтительнее для лиц молодого возраста.

5. Колоноскопия с биопсией являются наиболее ценными методами исследования с целью диагностики.

Примечание. Ни один из перечисленных рутинных способов исследования, как правило, не позволяет провести дифференциальную диагностику неопределенного колита и отнести его либо к неспецифическому язвенному колиту либо к болезни Крона. Исследование даже послеоперационных биоптатов также не дает однозначного ответа.

Лабораторная диагностика

Дифференциальный диагноз

Осложнения

Лечение

В связи с тем, что заболевание протекает, как правило, тяжело и манифестирует молниеносно большое значение придается хирургическим методам лечения. Невозможность провести дифференциальную диагностику между НЯК и болезнью Крона (БК) не должна служить оправданием для отсрочки хирургического вмешательства.

Поскольку неопределенный колит по большей части (статистически) является НЯК, показания к хирургическому вмешательству аналогичны показаниям при НЯК.

Экстренные показания:

— тяжелый острый колит с отсутствием эффекта от медикаментозной терапии (в/в введение гидрокортизона и инфузионная терапия в течение 72 часов, с сохранением стула более 8 раз в сутки и уровнем СРБ стабильно более 45 мг/л, без развития осложнений);

— острая токсическая дилатация толстой кишки (токсический мегаколон);

— перфорация (прободение);

— острое некупируемое консервативно кровотечение.

Что такое вторичный иммунодефицит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бычковой Е.Ю., остеопата со стажем в 22 года.

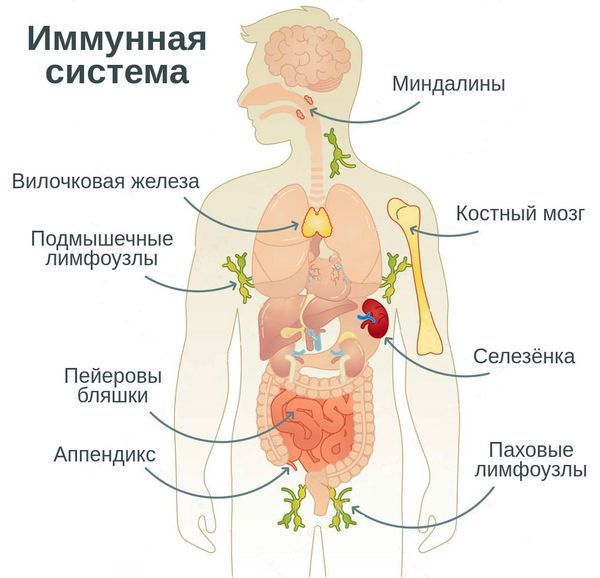

Определение болезни. Причины заболевания

Вторичный иммунодефицит формируется у людей старше 6 лет с исходно нормальным иммунитетом. До этого возраста происходит созревание иммунной системы, особенно полноценных механизмов противоинфекционной защиты, поэтому частое развитие инфекционных заболеваний у детей младше 6 лет не является признаком патологии.

Появление вторичного иммунодефицита обычно связано с воздействием окружающей среды или каких-либо других факторов, но у многих из пациентов можно выявить генетическую предрасположенность к нарушению иммунитета.

Иммунологически здоровый организм способен контролировать и предотвращать развитие инфекций и опухолевых процессов, то есть осуществлять иммунологический контроль внутренней среды.

Когда можно заподозрить вторичный иммунодефицит

Причины развития вторичных иммунодефицитных состояний:

Иммунодефицитные состояния у детей

Развитию иммунодефицита у детей, как и у взрослых, способствуют:

Дисбактериоз у матери является причиной дисбактериоза у ребёнка с последующим замедлением и неполноценным созреванием иммунной системы. Каждый курс антибиотикотерапии может усугубить это состояние.

Проявления иммунодефицита зависят от степени его выраженности, они сопровождаются частыми ОРВИ с инфекционными осложнениями, эпизодами лихорадки, болезненностью, увеличением лимфоузлов, болью в животе, рвотой и нарушением стула.

Симптомы вторичного иммунодефицита

Как проявляется вторичный иммунодефицит

Клинические проявления вторичного иммунодефицита разнообразны. Очень часто на первый план выходят симптомы основного заболевания, которое привело к развитию иммунодефицита. Но основные проявления проблем с иммунитетом, которые указывают на необходимость иммунологического обследования, всё же присутствуют. К ним относятся:

Все хронические инфекции и воспаления протекают на фоне ослабленной иммунной защиты. Поэтому любая хронизация инфекции будет указывать на несостоятельность иммунитета, который не может справиться с болезнью в ходе острого воспалительного процесса.

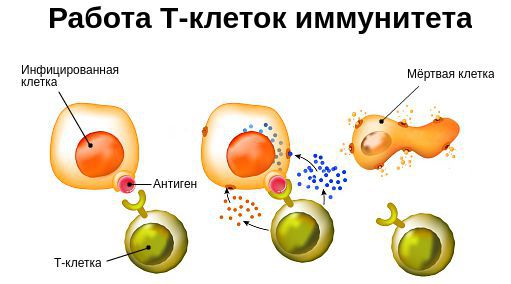

Патогенез вторичного иммунодефицита

В течение жизни организм подвергается воздействию различных повреждающих факторов, вызывающих вторичный иммунодефицит. Они приводят к угнетению реакций клеточного иммунитета, снижению лейкоцитов и интерферонов — белков иммунной системы, которые вырабатываются лейкоцитами и иммунными клетками и блокируют распространение вируса. Вследствие этого появляются хронические инфекционно-воспалительные процессы, часто рецидивирующие.

Опухоли, возникающие в организме с ослабленной иммунной защитой, истощают иммунитет по мере своего роста, а проводимое лечение (операция, лучевая и химиотерапия) усугубляют возникший иммунодефицит. В этом случае страдает клеточное звено иммунитета:

Классификация и стадии развития вторичного иммунодефицита

По причине возникновения выделяют:

По форме вторичный иммунодефицит может быть:

По продолжительности выделяют два типа вторичного иммунодефицита:

По локализации основного дефекта различают:

Установить локализацию повреждения иммунной системы, основываясь только на симптомах, без лабораторного исследования иммунного статуса, практически невозможно: сходная клиническая картина может наблюдаться при разных типах вторичного дефицита. Например, склонность к вирусным инфекциям может встречаться как при Т-клеточном дефиците, так и при дефиците системы интерферонов.

Осложнения вторичного иммунодефицита

Вторичный иммунодефицит, развивающийся на фоне инфекции и/или воспаления, становится причиной тяжёлых жизнеугрожающих состояний. Без своевременной коррекции иммунитета патологический круг замыкается: течение основной болезни ухудшается.

Наиболее частыми осложнениями вторичного иммунодефицита являются тяжёлые инфекционные заболевания: пневмония, сепсис, абсцесс и флегмона. Их основные проявления: высокая температура и признаки воспаления. При пневмонии наблюдается одышка, кашель и боль в грудной клетке. Сепсис является жизнеугрожающим состоянием, он развивается при попадании в кровь инфекции, сопровождается системной воспалительной реакцией и полиорганной недостаточностью. При абсцессах и флегмоне в организме присутствует очаг гнойного воспаления с выраженной болью, отёком и гиперемией (покраснением).

Диагностика вторичного иммунодефицита

Диагноз «вторичный иммунодефицит» ставится на основании истории болезни, физикального обследования и оценки статуса иммунной системы.

Чтобы назначить эффективных мер по коррекции иммунитета, важно выявить факторы, которые поспособствовали развитию иммунодефицита. Поэтому на консультацию к врачу-иммунологу стоит принести все имеющиеся обследования, а врач будет очень подробно расспрашивать о перенесённых заболеваниях, проведённом лечении, операциях и образе жизни пациента.

Как распознать вторичный иммунодефицит

При подозрении на вторичный иммунодефицит врач назначает анализ крови и иммунограмму — иммунологические тесты, которые оценивают компоненты иммунной системы с точки зрения количества и качества.

Схема обследования различных звеньев иммунной системы (иммунограмма):

На вторичный иммунодефицит могут указывать как пониженные, так и повышенные показатели иммунограммы.

При подозрении на дисбаланс ключевых нутриентов (витаминов, микроэлементов и т. д.) врач-иммунолог может назначить исследования:

В своём заключении врач-иммунолог может указать «вторичный иммунодефицит» как основной или сопутствующий диагноз. Всё зависит от клинической картины.

Лечение вторичного иммунодефицита

Лечение пациента с вторичным иммунодефицитом проводится совместно с врачом, который курирует пациента по поводу основного заболевания. Задача врача-иммунолога заключается в подборе иммунокорригирующей терапии.

«Коррекция иммунитета» в данном случае подразумевает восстановление ослабленной иммунной защиты, исправление дисбаланса её компонентов и иммунных реакций, ослабление патологических иммунных процессов и подавление аутоиммунных реакций.

Лечение вторичного иммунодефицита начинают с определения и устранения его причины. Например, при нарушении иммунитета, вызванном инфекционно-воспалительным процессом, устраняются очаги хронического воспаления.

Если вторичный иммунодефицит возник в результате витаминно-минеральной недостаточности, то назначаются комплексы, содержащие дефицитные компоненты. Например, при истощении лимфоузлов и старении вилочковой железы назначают витамины В6. При обострении или начале аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваний показаны витамины Е.

Важными минералами для иммунной системы являются цинк, йод, литий, медь, кобальт, хром, молибден, селен, марганец и железо. Эти микроэлементы помогают активировать ферменты, которые участвуют в иммунных реакциях. К примеру, цинк предотвращает гибель клеток иммунной системы.

Заместительное лечение вторичного иммунодефицита

Заместительная терапия помогает предотвратить инфекции. Для этого применяют:

Иммунотропное лечение вторичного иммунодефицита

При остром инфекционном воспалении иммуностимуляторы позволяют:

При хроническом инфекционном воспалении иммуномодуляторы:

На степень эффективности иммунокоррекции влияет кратность приёма и стадия заболевания. Срок действия иммуномодуляторов зависит от характера препарата, показателей иммунного статуса и вида заболевания, вызвавшего вторичный иммунодефицит.

Устранение дефицита одного звена иммунитета может привести к компенсации другого звена, так как иммунная система работает по принципу взаимосвязанных модулей.

Может быть назначен как один иммуномодулятор, так и несколько, то есть их комбинация. При комбинированной иммунокоррекцией последовательно или одновременно принимают несколько модуляторов, обладающих разными механизмами действия. Таких иммуномодулирующих препаратов сейчас довольно много.

Показаниями для комбинированной иммунотерапии являются:

ВАЖНО: Самостоятельно назначать себе иммунокорректоры нельзя, так как их бесконтрольное применение может спровоцировать развитие вторичного иммунодефицита.

Прогноз. Профилактика

При вторичном иммунодефиците работа иммунной системы нарушена слабее, чем при первичном. В большинстве случаев выявляется несколько факторов, подавляющих иммунный ответ.

Прогноз определяется тяжестью основного заболевания. Например, если иммунодефицит возник из-за нехватки витаминов или нарушения режима труда и отдыха, он намного легче компенсируется, чем иммунодефицит, спровоцированный опухолевым процессом, сахарным диабетом или ВИЧ-инфекцией.

У детского организма отдельные звенья иммунной системы ещё незрелы: Т-лимфоциты только начинают «знакомиться» с различными инфекциями, поэтому ребёнок часто болеет ОРВИ. Со временем нарабатываются «клетки памяти». По мере взросления формируется широкий «репертуар» Т-лимфоцитов, способных распознавать и быстро запустить иммунный ответ, в связи с чем заболеваемость снижается.

С возрастом иммунная система стареет: в ответ на новые антигены участвует меньше Т-клеток, ухудшается кооперация между клетками иммунной системы, фагоциты хуже поглощают вирусы и мёртвые клетки. Поэтому многие инфекционно-воспалительные заболевания у пожилых людей протекают значительно тяжелее и чаще дают осложнения.

Первичная профилактика вторичного иммунодефицита заключается в ведении здорового образа жизни, сбалансированном питании, отказе от курения. Всё это позволяет предупредить развитие различных заболеваний.

Вторичная профилактика направлена на своевременное лечение инфекционных и общесоматических заболеваний.

Людям с вторичным иммунодефицитом нужны «особые условия», которые не позволят усугубить нарушение иммунитета. Пациентам следует:

Вакцинотерапия

Вакцинация проводится в соответствии с национальным календарем прививок. Перед введением вакцины нужно скомпенсировать иммунодефицит: пропить курс витаминов, минералов и иммуномодуляторов по назначению врача. Это позволит сформировать иммунный ответ на прививку и снизить риск осложнений.

Новообразование неопределенного или неизвестного характера других органов дыхания

Общая информация

Краткое описание

Протокол «Новообразование неопределенного или неизвестного характера других органов дыхания»

Код по МКБ: D38.5

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

1. Доброкачественные:

— врожденные: мозговые грыжи, тератомы, ангиомы (лимфангиомы, гемангиомы);

— высокодифференцированные немалигнизирующиеся новообразования носа и околоносовых пазух: фиброма, остеома, хондрома, ангиофиброма, невринома, папиллома, аденома и др.

2. Краниосинусоназальные опухоли, исходящие из полости черепа и врастающие в полость носа и его пазухи: менингиома, ангиофиброма, кавернозная ангиома, хондроидхордома, хордома, невринома, аденома гипофиза, цементирующая фиброма (цементома), тератома, остеома.

3. Злокачественные. 4 стадии:

4. Высокозлокачественные: низкодифференцированные и недифференцированные опухоли.

Диагностика

Критерии диагностики

Жалобы: одностороннее или двухстороннее стойкое закладывание носового дыхания, гипо- или аносомия, гнойный насморк, спонтанные носовые кровотечения разной интенсивности.

Лабораторные: ОАК, ОАМ, биохимическое, цитологическое, гистологическое исследование.

Инструментальные: рентгенография, контрастная рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография, фиброэндоскопия.

Консультация: онколог.

Догоспитальные: ОАК, ОАМ, Б/Х крови, соскоб на яйца глист.

Основные мероприятия: ОАК, ОАМ, Б/Х крови, соскоб на яйца глист, КТ околоносовых пазух.

Дополнительные диагностические: ЭКГ.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика:

— с сифилитическим процессом служит реакция Вассермана;

— с туберкулезным процессом необходимо произвести гистологическое исследование вырезанного кусочка опухоли.

Лечение

Тактика лечения: при новообразованиях полости носа и околоносовых пазух лечение проводят дифференцированно в зависимости от вида, размера опухоли и сопутствующих изменений лицевых костей. В основном лечение основывается на хирургическом методе. Функционально-щадящие операции, с перевязкой сонной артерии.

Не медикаментозное: соблюдение режима, диета.

Медикаментозная:

Профилактические мероприятия: контроль через 6 месяцев. «Д» наблюдения у лор-врача по м\ж.

Основные медикаменты:

Перечень дополнительных медикаментов: нет.

Индикаторы эффективности: восстановление носового дыхания.

Госпитализация

Показания для госпитализации: плановое, стойкое затруднение носового дыхания, гнойный насморк, спонтанные носовые кровотечения, головные боли.

Информация

Источники и литература

Информация

Разработчики: Велишек Т.Н., Медеулова А.Р.

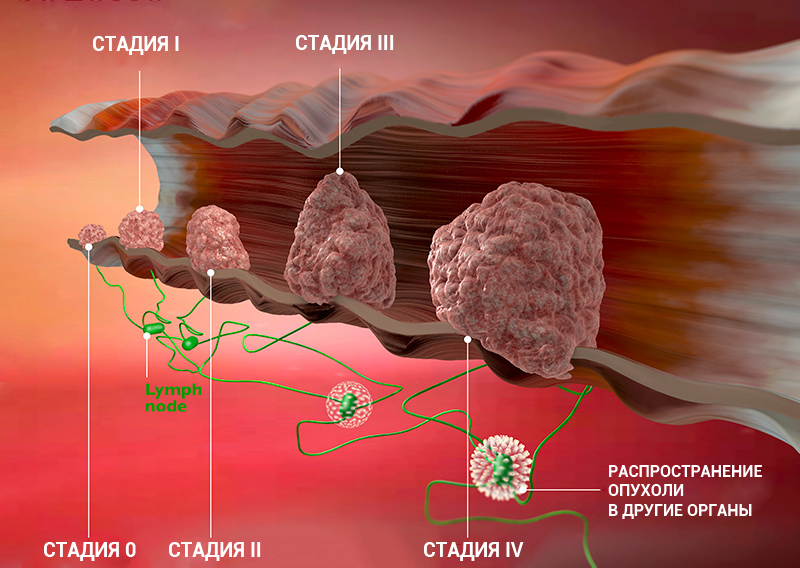

Стадии рака: классификация онкологических заболеваний

Стадия онкологического заболевания дает информацию о том, насколько велика опухоль и распространилась ли она по организму. Это помогает врачам определять прогноз пациента и план лечения.

С помощью врача-онколога, резидента Высшей школы онкологии Сергея Югая разбираемся, как врачи устанавливают стадии рака и что каждая из них означает.

На что влияет стадия онкологического заболевания?

Стадирование нужно, чтобы спрогнозировать, какие у пациента шансы на выздоровление, а также чтобы определить, какой метод лечения будет наиболее эффективен в конкретном случае, — поясняет Сергей Югай.

Все начинается с медицинского осмотра и обследований — УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и других методов в зависимости от вида рака. Затем врач берет кусочек опухоли — биопсию или удаляет опухоль целиком во время операции, а после отправляет материал на гистологический анализ, чтобы поставить диагноз.

Стадии рака по TNM-классификации

Стадии онкологического процесса описывают разными способами — это зависит от вида опухоли. Один из самых распространенных способов — стадирование с помощью TNM-классификации.

Т характеризует первичную опухоль, ее размеры и вовлечение окружающих структур в опухолевый рост, например, прорастание в стенку кишки или желудка. N говорит о наличии в лимфоузлах метастазов и количестве пораженных лимфоузлов, а М — о наличии отдаленных метастазов (во внутренних органах, костях, ЦНС или лимфоузлах, которые расположены далеко от первичной опухоли), — объясняет Сергей Югай.

Индекс Т принимает значения от 0 до 4. 0 означает, что первичная опухоль не обнаружена, 1 — опухоль маленькая, а 4 — опухоль проросла в прилегающие ткани. Таким образом, чем больше цифра рядом с Т, тем ситуация сложнее. При некоторых видах рака N принимает значение 0 или 1, при других — 0, 1 или 2, а иногда — 0, 1, 2 и 3. 0 означает, что опухоль не проникла в ближайшие лимфоузлы, а 3 — что поражено множество лимфоузлов. M0 показывает, что метастазов нет, а 1 — что метастазы есть.

Онкологи выставляют стадию по TNM клинически — до операции или когда операция не планируется и патоморфологически — при изучении удаленной во время операции опухоли, — объясняет Сергей.

Клиническая стадия обозначается буквой «c», например, cT2. Патоморфологическая — буквой «p», например, pN1.

От правильной стадии зависит тактика лечения. Например, пациент — мужчина с раком желудка и стадией cT1N0M0. Это значит, что опухоль прорастает в слизистую и подслизистый слой стенки желудка. В этом случае пациенту показана операция. Если же стадия выше (cT2N1M0, например), то есть опухоль пациента прорастает в мышечный слой, и есть метастазы в лимфоузлах, то может понадобиться химиотерапия перед операцией, которая позволит улучшить результаты лечения, — добавляет Сергей.

Стадию рака могут обозначать с помощью цифр — 0, I, II, III, IV. Что это значит?

Клинические стадии (0, I, II, III, IV) тесно связаны с системой TNM. Как правило, одна клиническая стадия включает в себя несколько вариантов стадирования по TNM. Эти варианты характеризуются схожими прогнозом и подходом к лечению. Например, стадии T1N3M0, T2N3M0, T3N2M0 рака легкого объединяются в IIIВ стадию, так как при любой из этих ситуаций пациент будет иметь примерно одинаковый прогноз и тактику лечения. В этом конкретном примере необходима химиолучевая терапия, а не операция, — комментирует Сергей Югай.

Меняется ли стадия после лечения, при прогрессировании заболевания?

Нет, стадия выставляется один раз. Но есть нюансы:

Например, мы хотим посмотреть, как опухоль ответила на лечение, чтобы понять, можно ли делать операцию. После лечения опухоль уменьшилась, и мы добавляем к стадии новые данные. При прогрессировании опухолевого процесса первоначальная стадия также остается прежней, но, к сожалению, прогноз будет менее благоприятный. Например, у человека II стадия рака желудка. Он прооперирован, и прогноз у него хороший. Через 2 года врачи обнаруживают у пациента метастазы в легких. Стадия остается II, но рак у пациента уже метастатический, что очень усложняет положение, — говорит Сергей.

Бывает, что люди сравнивают свою ситуацию с историями других пациентов. Если речь идет о разных онкологических заболеваниях, то такие сравнения некорректны — это заболевания с разными прогнозами и схемами лечения:

Например, с нейроэндокринным раком поджелудочной железы люди могут жить десятилетиями, а при метастатической стадии рака поджелудочной железы — полгода или год, — объясняет врач-онколог.

Что может повлиять на прогноз людей с одинаковой стадией и одним видом рака?

Сергей Югай выделяет три фактора: