Как происходит эвтаназия людей и что они чувствуют

Эвтаназия

История

На заре прошлого столетия в Европе набирала обороты евгеника – наука о селекции человеческого вида. В Германии в 20-х годах прошлого столетия ею были одержимы люди, продвигавшие идею чистоты арийской расы. В обществе укоренялась мысль, что нацию нужно очищать от “дефектных”. В эту категорию попадали больные с психическими расстройствами, наследственными болезнями, врождёнными патологиями. Со временем список неугодных расширялся, и в него стали попадать все, кто не способен работать или просто не нравился власти. На тему стерилизации и избавления от больных выпускались книги и научные труды.

В 1923 году в руки Адольфу Гитлеру попала работа «Разрешение на уничтожение жизни, недостойной жизни». Труд принадлежал двум профессорам – психиатру Альфреду Гохе и юристу Карлу Биндингу. Речь в нём шла о законности физического уничтожения умственно отсталых, преступников и тяжело больных людей. Эти идеи лягут в основу будущих «лагерей смерти». Неофициальное массовое использование принудительной эвтаназии в Германии началось в 1939 году, до этого она считалась убийством. Семья Кнауэр обратилась к фюреру за разрешением усыпить их сына, поскольку тот был глубоким калекой. Мальчика усыпили в клинике Лейпцига, и в том же году организовали канцелярию для ведения подобных дел.

В «газовые камеры» попадали:

Эвтаназией такие убийства называли только из-за звучности термина, в документах они иногда носили название «дезинфекция» и кодовое имя «Т-4». К 1941 году массовое исчезновение людей вызвало возмущение среди духовенства, аристократии и некоторых политиков. К концу этого же года Гитлер издал официальный указ о прекращении «дезинфекции», но неофициально программу остановили только после Второй мировой войны. В ходе военных действий «эвтаназии» подвергались также солдаты с увечьями, дети и взрослые, пленники неарийской расы.

Суды над виновниками и ответственными лицами за «Т-4» начались только к 1950 году. В процессах наказание получили единицы. Большая часть психиатров, пропагандировавших умерщвление, продолжили лечебную практику, и суды над ними так и не состоялись. Фалькенхаузера – главврача одной из психбольниц, который практиковал голод в качестве «эвтаназии», приговорили к 3 годам лишения свободы за сотни голодных смертей. Только в 2001 году немецкое Общество психиатрии признало свою вину и попросило прощения у родственников пострадавших.

Современное применение

Виды эвтаназии

В зависимости от того, участвует ли доктор напрямую в процессе, различают две формы «акта лёгкой смерти»: активную и пассивную. Также со стороны больного процесс может быть добровольным или недобровольным (с эстетической точки зрения её не называют «принудительной»).

Пассивная

Этот вид прерывания жизни ещё называют «методом отложенного шприца». О пассивной форме говорят, когда больному не помогает лечение. В этом случае прекращается медицинская помощь, направленная на продление жизни. Больной получает только симптоматическую терапию, например, обезболивание. Этот вид процедуры позволяет человеку уйти естественным путём и без мучений. Некоторые из сторонников этой идеи сомневаются в том, что такой процесс вообще можно назвать «эвтаназией».

Активная

Больше споров и сомнений вызывает активная форма процесса. Она подразумевает прямое участие медработника в смерти человека. Используют её только в прецедентных случаях. В Швейцарии её может потребовать каждый, в том числе здоровые родственники или супруги умершего человека. Для проведения акта врач должен ввести или дать пациенту вещество, которое мягко прекратит работу организма. Как правило, это большая доза обезболивающих, которые приводят к смерти во сне.

Полемика вокруг этой формы эвтаназии вызвана тем, что далеко не каждый медработник готов взять на себя такую ответственность. Даже в странах, где услуга легализована, только отдельные специалисты готовы провести процедуру.

Добровольная

Недобровольная

Недобровольная эвтаназия – очень спорный вопрос для врачей и родственников больного. Она происходит, когда пациент самостоятельно не может выразить желания уйти. При этом должно быть точно доказано, что вернуть ему полноценную жизнь нет шансов. Дополнительным фактором для принятия решения является боль, которую может испытывать человек. Без согласия самого пациента эвтаназия может быть применена только в странах, где это разрешено и после единогласного решения консилиума докторов и родственников.

Процедура эвтаназии

В каждом государстве, узаконившим эвтаназию, есть своя регламентация её проведения. Законодательство чётко контролирует уголовно-правовую сторону вопроса. Медицина отвечает за точность доводов о неизлечимости человека.

Общие факторы для проведения процедуры:

Если принято решение о проведении активного «акта достойной смерти», процесс проходит в два этапа. Сначала больному внутривенно вводят обезболивающие вещества, в течение получаса человек погружается в наркоз. После этого вводят вещества на основе барбитуратов, которые останавливают функцию дыхания. За процедурой следит доктор, чтобы убедиться, что человек действительно уйдёт без мучений.

Что чувствует человек

Вопрос о том, что чувствует пациент во время процесса, очень теоретический. О нём также спорят медики, среди которых одни поддерживают идею, а другие – нет. Выдвинуто предположение, что больной может ощущать, что задыхается. Автор этой теории остался неизвестным, но последователей у него очень много. Аргументируется это тем, что барбитураты медленно угнетают ЦНС, прекращая дыхание. «Оппозиция» этого предположения считает, что это необоснованно, так как человек к этому моменту находится в состоянии глубокого наркоза. Ответить однозначно на вопрос, что ощущает человек при эвтаназии – также невозможно, как на вопрос: что происходит после смерти.

Законодательное регулирование в странах мира

Такая спорная процедура требует прочной законодательной основы. В странах, где она легализована, врачи действуют в рамках закона. В некоторых странах разрешена исключительно пассивная форма проведения. Однако даже там, где её считают убийством, пассивная эвтаназия всё же применяется, хоть это и не выносится на общее обсуждение.

Легализация

Дать человеку право на самостоятельное решение о смерти готова лишь малая часть государств за рубежом. Полностью узаконена «лёгкая смерть» в:

9 марта 2018 года Конституционная палата Индии узаконила только пассивную эвтаназию. В государствах, где процедура разрешена, её можно применять к гражданам с 18 лет. Главным требованием для эвтаназии ребёнка является его осознание того, что происходит. В 2014 году Бельгия разрешила проводить «хорошую смерть» маленьким детям, если для этого есть все правовые и медицинские обоснования. Также в Бельгии лечащий доктор может выписать набор для процедуры, если этого попросил пациент. Вынужденное самоубийство больной проводит сам с помощью комплекта препаратов и инструкции.

Запрет на проведение процедуры

Активная эвтаназия приравнивается к умышленному убийству в тех странах, где она не разрешена отдельным законом. Негласно пассивная форма процедуры проводится практически во всех государствах. Момент, когда пациент получает только симптоматическое лечение без прогноза продления жизни – и есть пассивная эвтаназия. Активная же в большинстве государств рассматривается как пособничество в самоубийстве или преднамеренное убийство.

В России проект «Об охране здоровья граждан» запрещает медикам «удовлетворить просьбу больного об ускорении его смерти». Врач несёт уголовную ответственность за любое содействие в намеренном самоубийстве пациента. Согласно этому закону под запретом остаётся активная эвтаназия. В случаях, когда спасти больного невозможно, применяется та же пассивная форма.

Несмотря на этот перечень критериев, конституцией Японии проведение любого вида эвтаназии запрещено и уголовно наказуемо. Полемика о её легализации в «стране восходящего солнца» длится с 1962 года.

Медицинское ассистирование в смерти запрещено во всех постсоветских странах. Ярко отрицательное отношение к таким действиям и во всех исламских государствах. Однако Сунна и Коран – главные религиозные и законодательные писания, допускают отказ от лечения. Так, в исламе каждый может отказаться от лечения, получив тем самым право на пассивную форму процедуры.

Суицидальный туризм

Научное издание Journal of Medical Ethics утверждает, что за последние 5 лет количество иностранцев, которые приехали в Цюрих для «лёгкой смерти» возросло в два раза. В мае 2011 года был проведён референдум, на котором жители Цюриха должны были проголосовать «за» или «против» отмены суицидального туризма. 84,5% опрошенных проголосовали за то, чтобы эвтаназия осталась законной.

За и против

Религия

Главный противник искусственной остановки жизни – религия. Несмотря на совершенно различные догматы, у мировых конфессий практически идентичное отношение к эвтаназии. В любом вероисповедании жизнь – это высший дар и благо, нечто абсолютно священное. Отсюда и яркое сопротивление к эвтаназии.

В христианстве, как и во многих других религиях, даровать и отнять жизнь имеет право только Бог. Поэтому самоубийство или убийство считается высшим грехом, приравнивается к вызову Богу. Не считаются грешниками только те самоубийцы, которые были в состоянии психического расстройства на момент самовольного ухода из жизни. Такая позиция распространяется на все ответвления христианства: протестанство, православие, католицизм.

Иудаизм расценивает сокращение жизни хотя бы на минуту как смертный грех. Основной аргумент иудеев состоит в том, что тело человеку не принадлежит. Мы используем его временно как сосуд, но самостоятельно распоряжаться им в полной мере не можем. Даже пассивная эвтаназия по мнению раввинов выходит за рамки еврейских религиозных принципов.

Более неоднозначно к такой процедуре относится индуизм, включая все его проявления. Это разветвлённое вероисповедание базируется на идее кармы – закона последствий от действий. Если человек хорошо прожил жизнь и хорошо из неё ушёл, в перерождении его ждут блага. «Хороший» уход наступает, когда индуист:

Отсюда искусственное продление жизни в муках и беспамятстве относится к плохому концу. Осознанно и достойно уйти с помощью добровольной эвтаназии в индуизме допустимо, если человек совершает это самостоятельно и не жалеет о своём уходе.

Ислам также категорически против искусственной остановки жизни. Никто не может сравнивать себя с Аллахом и решать, кому жить, а кому умереть. Однако терпение и покорность воле Бога – важные качества для мусульман, поэтому произвольный отказ от терапии допускается. Также разрешается не продлевать искусственно жизнь, если в ней угас разум. Морально-правовой проблемой является точное установление: где разум угас, а где ещё нет.

Биоэтика

ВОЗ в декларации от 1987 года определяет акт прерывания жизни больного, даже по его просьбе или просьбе родственников, как неэтичные действия. Тем не менее такая практика уже легализована в нескольких странах, другие государства обсуждают возможность её легализации. И там, где она «в законе», её кто-то проводит. Это значит, что даже среди врачей наблюдается раскол во мнениях. Кто-то смертельную инъекцию рассматривает как единственный способ помочь человеку избежать мучений.

В 1952 году в ООН поступило прошение от врачей, учёных и видных деятелей культуры из Великобритании и США. В прошении говорилось о том, что во Всеобщую декларацию о правах человека нужно добавить право неизлечимо больного требовать для себя лёгкой смерти. Обращение собрало 2 500 подписей, но было отклонено ООН как антигуманное.

Опрос 1994 года среди российских медиков показал, что половина опрошенных в возрасте от 41 года «никогда не думал(а), допустима ли эвтаназия». Среди врачей в возрасте от 21 до 30 лет 49% согласно с проведением процедуры. Опрос медиков-студентов в 2000 году показал, что 78,4% «за» эвтаназию.

Современная этика

Описанный выше опрос показывает, что большая часть молодых врачей положительно относится к проведению «акта хорошей смерти». В современном мире всё больше развиваются идеи о праве человека на выбор и ответственности за собственную жизнь. Эвтаназия в XXI веке уже далеко не новость, но пока остаётся революционной практикой. Тенденция постепенной легализации говорит о том, что человечество со временем будет либо совершенствовать методы лечения, либо примет факт эвтаназии.

Статистика

ООН и ВОЗ не приводят глобальных отчётов о развитии ассистированной смерти. Однако статистика отдельных стран показывает печальную востребованность в такой услуге. В Нидерландах и Бельгии ежегодный прирост проведённых эвтаназий составляет по 5% с 2008 года. Статистическое управление Швейцарии опубликовало данные за период с 1998 года по 2009 год. В 1998 году зарегистрировано 43 смерти, в 2009 – уже 300 смертей от эвтаназии. В Цюрихе ежегодно 300 иностранцев получают подобную “услугу из милосердия”, и эта цифра растёт.

С каждым годом снижается число людей в возрасте от 80 лет, которые прибегли к «лёгкой смерти». Количество больных онкологией в возрасте до 40 лет и прибегнувших к эвтаназии неуклонно растёт. Такие показатели связывают с ростом случаев злокачественных опухолей и отсутствием лекарства. По данным из Швейцарии в 44% случаев «законного суицида» составляют онкобольные, 25% – болезни сердечнососудистой системы и ЦНС, ещё 3% приходится на депрессию.

Есть ли альтернатива

Противники идеи «хорошей смерти» опираются на тот факт, что точно установить безысходное положение больного невозможно. Не исключается также ошибка диагностики, возможно, человек не смертельно болен, и есть шансы его вылечить. Понятие неизлечимости зависит от возможностей, которые на данный момент доступны медицине. Прогресс фармацевтики и технологий оставляют надежду на то, что необходимое лекарство может появится сразу после проведённой процедуры.

Достойной альтернативой ассистированной смерти называют паллиативную медицину. Это направление, созданное специально для облегчения жизни тяжело больным и умирающим. Оно включает психологическую помощь, полную симптоматическую терапию, комплексный подход для удовлетворения всех потребностей больного. Такая практика также избавляет от мучений и направлена на то, чтобы жизнь пациента была максимально полной и активной.

При этом наступление смерти ни оттягивается, ни ускоряется.

Эвтаназия – спорный метод избавления человека от мучений. Несмотря на полемику учёных и видных деятелей о законности умерщвления человека из сострадания, главной стороной спора остаются больные, которые требуют такого права для себя. Ведь люди, никогда не стоявшие перед подобным выбором, не могут полностью оценить эвтаназию, как что-то гуманное или преступное.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Эвтаназия: Избавление от страданий или дорога в ад?

Известный голландский футболист Фернандо Риксен, одно время игравший в России, страдающий боковым (латеральным) амиотрофическим склерозом и уже полностью парализованный, 28 июня провёл прощальный вечер с фанатами. Многие СМИ восприняли это как решение футболиста об эвтаназии, вновь подняв эту тему, причём зачастую в оправдательном контексте. По сути, популяризируя эту форму самоубийства. Однако накануне появилось сообщение с опровержением от жены футболиста Вероники:

Фернандо не собирается прибегать к эвтаназии, напишите это большими жирными буквами. Я сразу сказала мужу как ответственная за его жизнь, как жена и опекун: «На это я не подпишусь, как бы ты меня ни просил». Человек появится перед публикой в последний раз, потому что ему действительно тяжело находиться пять-семь часов в окружении людей, которые пытаются его обнять, сфотографировать или потрогать.

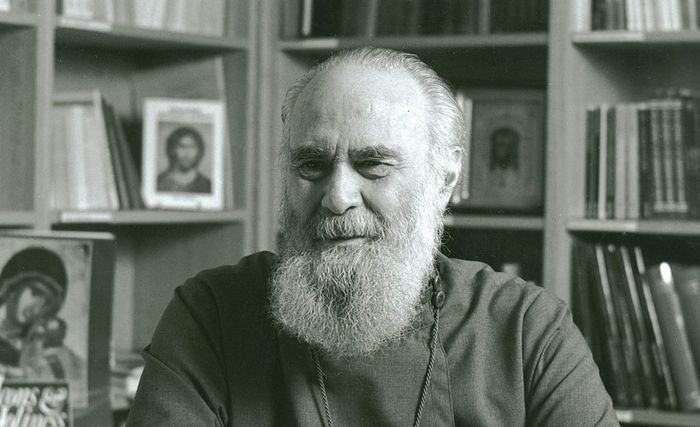

Тем не менее «окно Овертона» по этой теме расширяется всё больше, и если вчера она категорически не принималась абсолютным большинством людей, в том числе медицинскими работниками, то сегодня сторонников этой формы самоубийства (а со стороны врачей — убийства) становится всё больше. О позиции Церкви по этому важнейшему социальному и этическому вопросу Царьграду рассказал секретарь кафедры богословия Московской духовной академии, иеромонах Дамиан (Воронов), автор научной работы по этой теме.

Отец Дамиан, ситуация с болезнью и прощанием футболиста Фернандо Риксена вновь подняла тему эвтаназии. В чём причина того, что сегодня эта тема из разряда табуированных даже в нашей стране переходит в формат обсуждаемых, а нередко и оправдываемых?

Очевидно, для любого нормального человека стремление к прекращению как своей, так и чужой жизни — противоестественно. Для человека же верующего, причём не только православного, но и для представителй большинства традиционных религий, жизнь — это священный дар, являющийся непререкаемой и высшей ценностью. Однако общественные движения за «умирание с достоинством» в современном мире становятся всё более популярными.

Конечно, идея «добровольного ухода» из жизни возникла не вчера и не является эпохальным открытием XXI века, но именно сегодняшняя тотальная технологизация породила новые вопросы о праве человека свободно распоряжаться не только своей жизнью, но и смертью.

В ряде стран появилась чёткая тенденция легализации или оправдания легализации «убийства из сострадания», о котором ещё в начале прошлого века свои опасения очень точно высказывал Гилберт Честертон:

Кое-кто выступает в поддержку так называемой эвтаназии; в настоящее время предлагают убивать только тех, кто самому себе в тягость, но скоро так же станут поступать и с теми, кто в тягость другим.

Пресловутое «убийство из милосердия» с целью прекратить страдания неизлечимых больных, остановить жизнь «неполноценных» детей или психически больных людей на самом деле отнюдь не милосердно. Оно преследует вполне утилитарную цель: избавление от этого бремени, от «человеческого балласта», извлекая из этого очевидную выгоду для современного общества, лишённого традиционных ценностей, в том числе — подлинного сострадания друг к другу.

Вообще, с точки зрения Церкви любая эвтаназия — это однозначное убийство или самоубийство? И как вообще эвтаназия согласуется со знаменитой «клятвой Гиппократа»?

Здесь стоит привести одну пространную цитату из Основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Этот документ, соборно принятый в 2000 году, разъяснил многие спорные этические вопросы, в том числе — так называемого «контроля над рождаемостью», и проблемы биомедицинской этики, в частности той же эвтаназии. Итак, цитирую:

Что же касается не церковного, а традиционного светского подхода к эвтаназии, то он выражен в постановлении Всемирной Медицинской Ассоциации в 1981 году, гласящем, что «медицинская практика не подразумевает функций палача», об этом же писал и упомянутый вами Гиппократ: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла».

Так что тут всё предельно очевидно и однозначно: любая эвтаназия — это самоубийство для сознательно принявшего это решение больного, и убийство для осуществившего её врача или кого бы то ни было (нередко смертельную «кнопку» нажимают родственники больного).

Но как быть умирающему человеку, испытывающему страшные мучения и порой впадающему в отчаяние, порой проклиная всё и вся, близких ему людей и даже Бога?

Именно от отношения человека к своей смерти зависит, попадёт он в состояние отчаяния или, напротив, внутренней свободы. У человека есть выбор: стать жертвой или найти смысл в том, что происходит, чему-то научиться. Принимая вызов страдания, человек, по свидетельству митрополита Антония Сурожского, «несомненно вырастает в совершенно новое измерение, совершенно новое величие, когда он способен встретиться лицом к лицу со страданием, с ненавистью, с горем и остаться до конца человечным и ещё вырасти в большую меру сострадания, понимания, мужества».

«Бог не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы», — говорит нам Спаситель. Парадокс православного отношения к смерти в том, что человек смертен, однако не умирает, если он живёт для Умершего за него и Воскресшего, и только через участие в смерти Христа возможно спасение, и важнее этого ничего нет в Православной Церкви. Удивительные слова мы находим у святителя Иоанна Златоуста:

И всё-таки даже глубоко верующий человек порой не может справиться со страшными физическими мучениями. Как Церковь относится к применению наркотических средств ради облегчения боли? Не являются ли они своего рода «пассивной эвтаназией»?

Разумеется, такое ускорение уже очевидно неизбежной кончины при помощи наркотических средств не является эвтаназией, а соответственно, не может считаться убийством и самоубийством.

И в заключение хотелось бы уточнить, какова вообще ситуация в мире с эвтаназией? Насколько стремительно она расширяется? Что делает Церковь, чтобы противодействовать её расширению?

На данном этапе пассивная эвтаназия (намеренное прекращение поддерживающей терапии — прим. Царьграда) уже официально разрешена в 40 странах мира, а в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Эстонии и Швейцарии совершенно открыто совершаются как добровольная активная эвтаназия, так и ассистируемое самоубийство. В Германии, Албании, Колумбии, Японии, Канаде и ряде штатов США также легализовано ассистируемое самоубийство. Так называемый «суицидальный туризм» в Швейцарии уже вычеркнул из жизни при помощи врачей более тысячи человек.

Надо понимать, что процесс старения и физического умирания — естественный, а потому тема смерти актуальна во все времена. В том числе и сегодня, несмотря на тенденцию её вытеснения из коллективного сознания и забвение многих этических норм. Именно поэтому нам очень важно осмыслить проблему эвтаназии с христианской точки зрения и донести эту позицию для каждого человека.

Церковь призывает каждого человека нести любовь и заботу, оказывая тем самым помощь и поддержку больному человеку, способствуя его примирению с Богом и ближними в нашем непростом мире, где жизнь как в теории, так и на практике, увы, воспринимается всё чаще как предмет, который можно по собственному желанию создать и уничтожить, исходя из принципа целесообразности и экономической выгоды. Очевидно, что «поддерживаемое самоубийство», лицемерно именуемое «помощью в умирании», в корне подрывает ценностные основы нашего общества.

Конечно, в случаях, когда активная терапевтическая помощь оказывается несостоятельной, её должна сменить помощь паллиативная, включающая обезболивание, уход, социальную и психологическую поддержку, а также пастырское окормление, имеющее целью создать истинно мирное человеческое завершение жизни, наполненное любовью и милосердием. Уход за терминальными больными относится к области духовных задач, а посвятившие себя этому благородному служению (в церковной практике именуемой «диаконией») восполняют лакуны там, где медицинский персонал со своими средствами бессилен и является позитивным и реальным альтернативным способом ухода за умирающими.

Через проповедь Церковь способна донести своё незыблемое убеждение в том, что существуют ценности, стоящие на порядок выше биологического существования. Оказывая пастырскую и иную поддержку, подготавливающую больного к Вечности и личной встрече со Всемилостивым Богом в Царстве Небесном, Церковь призывает избирать жизнь, несмотря на трагический соблазн «поддерживаемого самоубийства», победоносно несёт Пасхальный свет и свидетельствует о том, что Бог желает принять Своё создание в места вечной и неизреченной радости, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

Иеромонах Дамиан (Воронов)

Беседовал Михаил Тюренков