Как сделать русский язык linux

Как поменять язык Linux без переустановки системы

Чтобы узнать текущие языковые настройки, наберите команду:

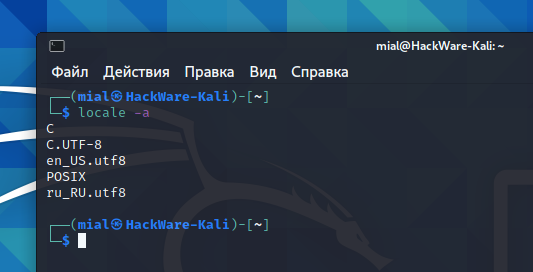

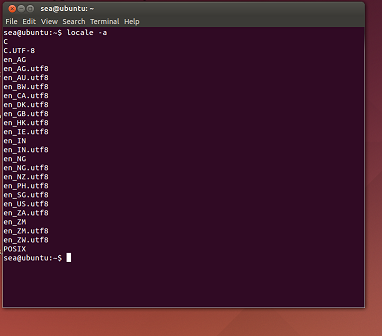

Чтобы посмотреть доступные языковые настройки (локали), воспользуйтесь командой

Для изменения языка системы, нужно, чтобы локаль, на которую вы хотите поменять язык, уже присутствовала в системе. Если её нет, то нужно добавить.

Чтобы добавить новую локаль, откройте файл /etc/locale.gen:

И раскомментируйте там строки с желаемыми новыми локалями. Затем выполните команду:

Теперь новые языковые настройки (новую локаль) вы можете видеть в списке доступных локалей.

Смена локали для текущий сессии

Чтобы поменять язык и кодировку для текущей сессии, вам нужно установить переменную окружения LANG, это можно сделать командой export:

Если в вашей системе это не сработало, то замените переменную LANG на переменную LANGUAGE, например:

Изменение языковых настроек насовсем для одного пользователя

Добавьте строку с экспортом желаемой локали (например, export LANG=en_US.utf-8) в файл

Изменения начнут действовать после выхода/входа и будут действовать после каждой перезагрузки.

Изменение системной локали по умолчанию

Есть два альтернативных метода смены локали.

и добавьте туда строку с нужной локалью:

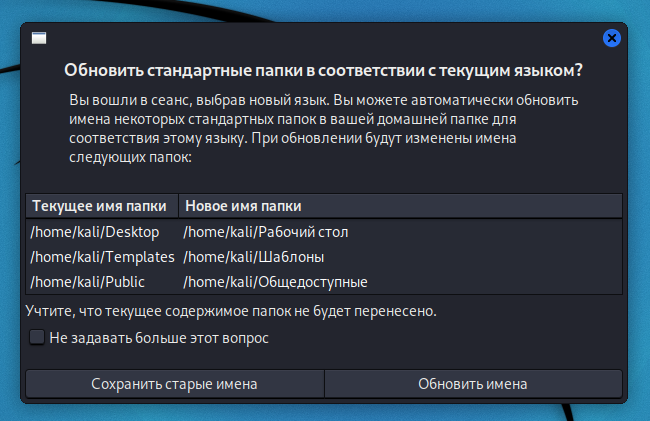

После перезагрузки система предложит изменить имена папок на локализованные:

Чтобы это окно не появлялось при каждой загрузке системы, поставьте галочку «Не задавать больше этот вопрос».

Чтобы вновь открыть это окно, выполните в командной строке:

Как русифицировать Live версию Linux Mint?

Чтобы протестировать или просто попробовать один из самых популярных дистрибутивов Linux для начинающих Linux Mint, необязательно его устанавливать на компьютер, так как он распространяется в виде Live версии, однако эта версия на английском языке, поэтому сегодня я покажу, как можно русифицировать Live версию Linux Mint.

Что такое Live версия дистрибутива Linux?

Live версия дистрибутива Linux – это версия, которая работает с загрузочного носителя, все необходимые данные загружаются в оперативную память и необходимость установки на жесткий диск компьютера отсутствует. Иными словами, Вы можете загрузиться с USB флешки или с CD/DVD диска и спокойно пользоваться операционной системой. Для комфортной работы с загрузочного носителя, на котором установлена Live версия дистрибутива Linux, требуется наличие в компьютере достаточного объема оперативной памяти (в большинстве случае хватает 2-х гигабайт).

Однако здесь есть один очень важный нюанс, все изменения, которые Вы внесете в систему, не сохраняются на постоянной основе, т.е. после перезагрузки или после выключения компьютера у Вас будет ровно то же самое, что и раньше, т.е. все настройки вернутся в исходное состояние, даже файлы, которые Вы сохранили на системных разделах, удалятся. В случае с файлами проблема решается очень легко, например, просто сохранять файлы на сторонних жестких дисках, а вот с настройками посложней, их сохранить не получится. Но на самом деле это и не требуется, так как Live версии дистрибутивов Linux созданы исключительно для тестирования дистрибутива, для того чтобы посмотреть на его работу, для того чтобы попользоваться им и оценить его перед непосредственной установкой на постоянной основе на компьютер.

Существуют, конечно же, и дистрибутивы Linux, Live версии которых созданы специально для каких-то системных работ, в такие дистрибутивы включается специализированное программное обеспечение по работе с данными или в целом с системой.

Live версия есть у многих дистрибутивов, Linux Mint не исключение, однако у него, по крайней мере для нас, есть один недостаток, Live версия Linux Mint на английском языке, поэтому тому, кто плохо знаком с этим языком, будет достаточно сложно пользоваться Live версией и в большинстве случаев для того чтобы действительно попробовать, протестировать, посмотреть на дистрибутив, требуется его установка на жесткий диск компьютера, где в процессе установки Вы выбираете язык, и в конечном итоге он русифицируется и работает на том языке, который Вы указали, но, как Вы поняли, уже с жесткого диска. О том, как выглядит процесс установки Linux Mint на компьютер, можете посмотреть в материале — Linux Mint 19 MATE – установка и обзор дистрибутива.

Кстати, Linux Mint поддерживает много языков и, например, русификация в Linux Mint в целом очень хорошая, по сравнению с большинством других дистрибутивов, в которых по умолчанию русификация не очень.

Однако решить проблему с русификацией в Live версии Linux Mint можно, и сейчас я покажу, как это сделать.

На заметку! Начинающим пользователям Linux рекомендую почитать мою книгу « Linux для обычных пользователей » – в ней я максимально подробно рассказываю про Linux и о том, как пользоваться этой операционной системой без командной строки

Пошаговая русификация Live версии Linux Mint

Сразу стоит отметить, что русификация носит, как Вы уже поняли, временный характер, т.е. мы русифицируем Linux Mint, но после перезагрузки, если Вы захотите еще раз поработать в Live версии Linux Mint, Вам снова потребуется проделать все то же самое, что мы сейчас сделаем. Но не бойтесь, сразу скажу, что времени на русификацию Вы затратите буквально 2-3 минуты (может и меньше) и в этом нет ничего сложного.

Сейчас я пошагово покажу, как русифицировать Live версию Linux Mint.

Шаг 1 – Загружаемся с USB флешки или с диска

Скорей всего у Вас уже есть загрузочный носитель с Linux Mint (если у Вас стоит вопрос о русификации), поэтому я не буду подробно рассказывать, где скачать ISO образ Linux Mint и как его записать на USB флешку или диск.

Если все-таки у Вас нет готового загрузочного носителя, то скачать ISO образ Linux Mint Вы можете на официальном сайте – Скачать Linux Mint.

В Windows для создания загрузочной флешки Вы можете использовать программы: Rufus, Etcher или UNetbootin.

Для того чтобы создать загрузочную флешку в Linux, можете использовать ту же программу Etcher, она реализована и под Linux, или использовать стандартное приложение записи ISO образа на USB флешку в Linux Mint, в тех случаях, если у Вас уже установлена эта система и Вы ей пользуетесь.

Итак, если у Вас все готово, то загружаемся с носителя. Попадаем в меню и выбираем первый пункт «Start Linux Mint».

Примечание! В качестве примера я использую версию Linux Mint с графической оболочкой Cinnamon.

Шаг 2 – Открываем языковые настройки

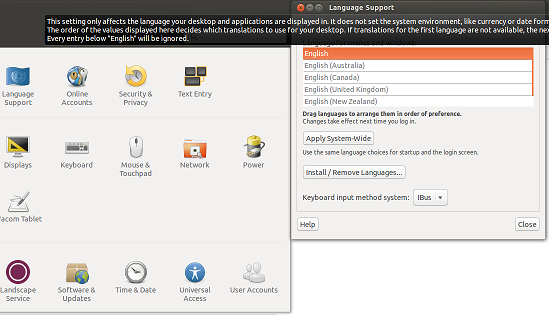

Из System Settings (Центра управления)

Шаг 3 – Установка нужного языка в систему

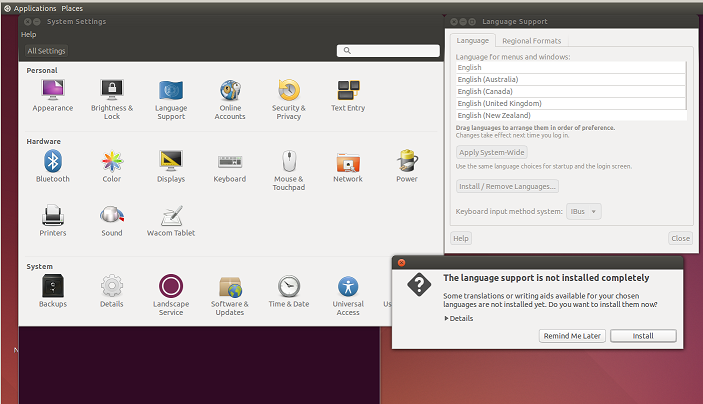

У Вас откроются языковые настройки, но просто выбрать язык не получится, по крайней мере Русский, его по умолчанию нет, но мы его можем установить, для этого нажимаем кнопку «Install / Remove Languages».

Затем жмем кнопку «Add».

Находим и выбираем нужный язык, в нашем случае это – «Russian, Russia UTF-8». Нажимаем кнопку «Install».

Язык установится и станет нам доступен, окно «Install / Remove Languages» можно закрыть, например, нажать на кнопку «Close».

Шаг 4 – Применение новых языковых настроек

После того как мы установили нужный нам язык, мы его можем выбрать и применить ко всей системе, для этого в разделах «Languages» и «Regions» используя кнопки «C.UTF-8» выбираем нужный язык.

Затем у Вас отобразится выбранный язык, и, для того чтобы применить настройки, нажимаем на кнопку «Apply System-Wide».

В итоге языковые настройки применятся, и текущая локализация будет соответствовать выбранному Вами языку, можете посмотреть в разделе System locale.

Шаг 5 – Выход из системы

Для того чтобы увидеть все изменения, необходимо выйти из системы и зайти заново, т.е. «перелогиниться». Для этого в меню Mint нажимаем на соответствующую кнопку.

Появится окно, в котором мы нажимаем «Log Out».

Шаг 6 – Вход с новыми настройками

После того как Вы выйдите из системы, в окне входа Вы уже можете заметить, что Linux Mint теперь русифицирован. Для входа необходимо использовать следующие учетные данные:

Сразу после входа у Вас отобразится окно, в нем нужно нажать кнопку «Update Names».

Все готово. Linux Mint русифицирован! Вы можете пользоваться локализованной системой до следующей перезагрузки.

У меня все, надеюсь, материал был Вам полезен, пока!

Как русифицировать Linux Mint

На компьютере с уже установленной операционная системой семейства Linux язык интерфейса может по какой-то причине не устраивать пользователя. Кроме того, большинство Live-версий ОС по умолчанию используют английский язык для собственного интерфейса и интерфейса предустановленных программ.

В этой статье нами будет рассмотрен вопрос о том, как воспользоваться штатными средствами для изменения языка интерфейса операционной системы Linux Mint 20 Ulyana.

Как русифицировать Linux Mint 20?

Шаг 1. Языковые настройки

Шаг 2. Выбор русского языка интерфейса

В открывшемся окне Language Settings в самой нижней строке Language Support нажмите на кнопку Install / Remove Languages (потребуется ввести пароль суперпользователя):

В открывшемся окне Install / Remove Languages видите, что в списке доступных языков по умолчанию нет русского. Для добавления его нажмите кнопку Add:

Откроется новый список языков. Найдите русский (Russian, Russia), выберите его и нажмите кнопку Install:

В процессе установки появится окно с предупреждением о том, что будет установлено дополнительное программное обеспечение. Нажмите кнопку Continue для продолжения установки:

Потребуется некоторое время для того, чтобы все языковые пакеты загрузились из репозитория и были установлены. В результате напротив выбранного языкового пакета (Russian, Russia) в списке языков появится статус установки русского — Fully Installed:

Закройте окно Install / Remove Languages.

Шаг 3. Применение настроек

В окне Language Settings для первых трёх параметров (Language, Region, Time Format) выберите русский язык и страну «Россия» (Russian, Russia) в качестве значений. Далее для того, чтобы новые значения группы параметров (System Locale) вступили в силу, нажмите кнопку Apply System-Wide:

Шаг 4. Выход из системы

Для того, чтобы загрузить новый русифицированный интерфейс Linux Mint 20, текущий пользователь должен заново выполнить авторизацию. Нажмите кнопку Logout в главном меню и затем заново авторизуйтесь:

Шаг 5. Вход в систему с новыми настройками

После того, как авторизуетесь, появится окно с предложением обновить имена стандартных папок в соответствии с новым языковыми установками. Нажмите кнопку Обновить имена (если есть такое желание на самом деле — часто этого не делают, по многим причинам):

Русифицирование интерфейса Linux Mint закончено. Вы можете в этом убедиться, открыв, к примеру, главное меню, файловый менеджер или браузер. Всё содержимое элементов интерфейса ОС и программ будет отображаться на русском языке (по крайней мере то, что официально русифицировано командой разработчиков Linux Mint):

Выводы

Теперь вы знаете как руссифицировать Linux Mint. Этот процесс довольно прост и интуитивно понятен. Однако заметим, что в том случае, если вы используете Live-версию ОС без установки на жёсткий диск, все изменения настроек, в том числе и языковых, действуют до первой перезагрузки. В этом случае придётся русифицировать вашу Linux Mint повторно.

Настройка клавиш для переключения языка в Linux (+ что делать, если нет значка языка Ru/En на панели задач). Авто-смена раскладки при наборе текста

Многие начинающие пользователи при знакомстве с определенными дистрибутивами Linux сталкиваются с проблемой переключения раскладки (с русского на английский, и наоборот). Причем, иногда в трее (на панели задач) даже нет такого значка!

Собственно, сегодня в этой небольшой заметке решил показать, как это можно достаточно легко исправить (причем, попутно мы сможем «включить» авто-смену раскладки: т.е. система будет определять сама, на каком языке вы сейчас печатаете. В некоторых случаях — это очень удобно!).

Теперь о том, что и как настроить.

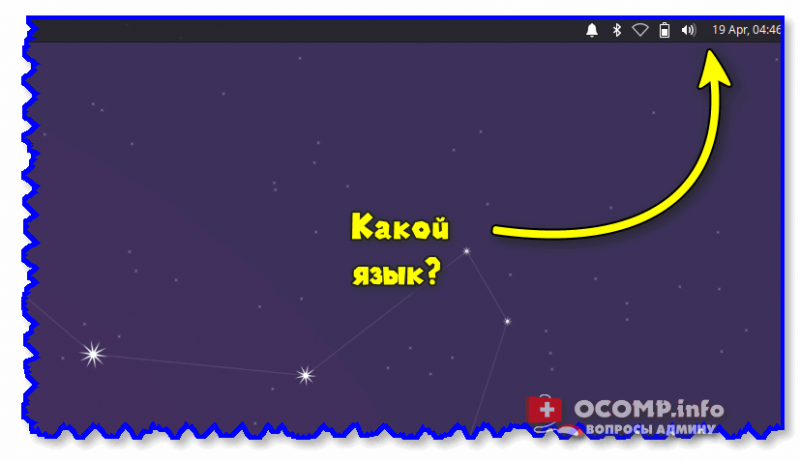

Пример (о чем идет речь) // дистрибутив Xubuntu

Решение вопросов с раскладкой

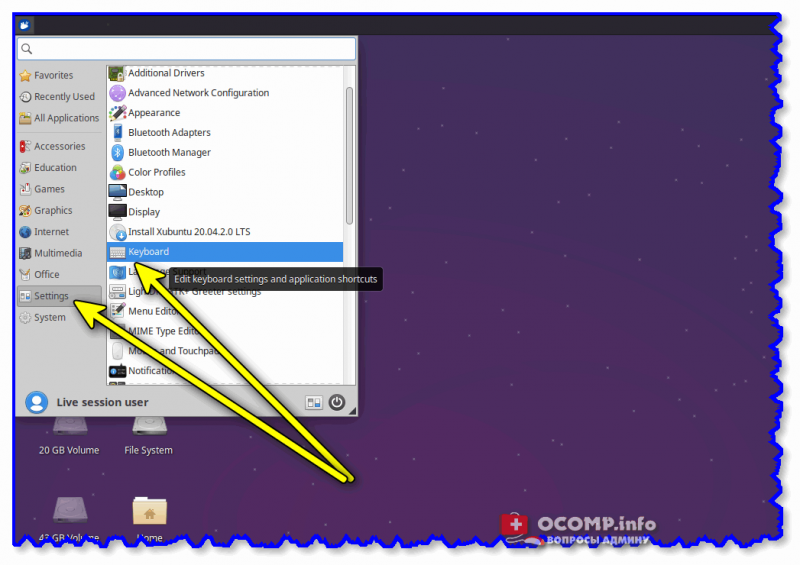

ШАГ 1: параметры системы

Важно: этот шаг (в принципе) можно пропустить. Но привожу его я из-за того, что в некоторых случаях вопрос можно решить через параметры системы (без доп. приложений).

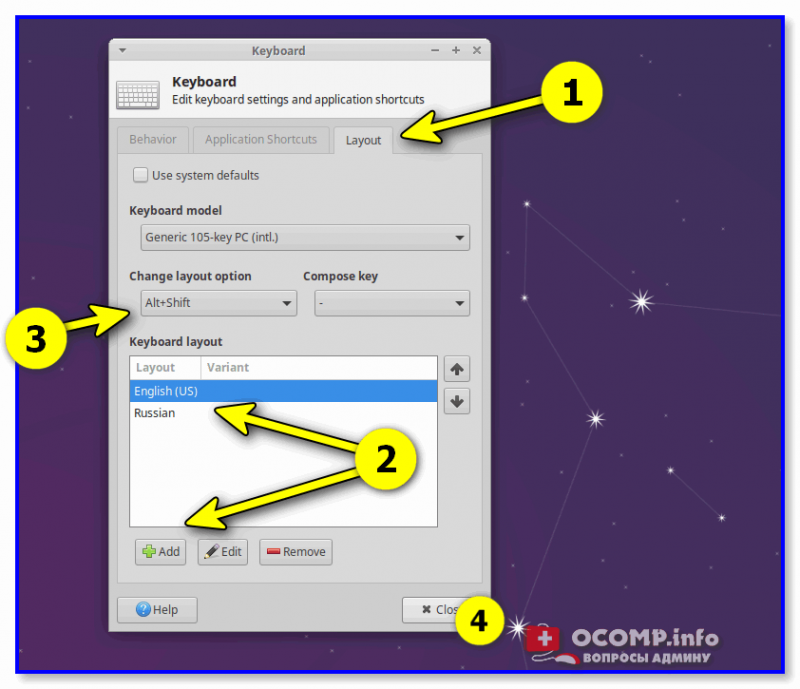

Первое, что очень желательно сделать — открыть параметры системы / настройки клавиатуры ( по англ. : Settings / Keyboard). В зависимости от используемого дистрибутива Linux — нужная вкладка может находиться несколько в отличных разделах. 👇

Открываем настройки клавиатуры / дистрибутив Xubuntu

Примечание: в ряде дистрибутивов Linux по умолчанию ставится только 1 раскладка. И, разумеется, пока их не будет хотя бы 2 — сменить клавиши для ее переключения нельзя! Ну и на панели задач никаких языковых значков не отображается. В общем-то логично.

Добавляем нужные языки и устанавливаем клавиши для переключения языка

Есть еще один момент.

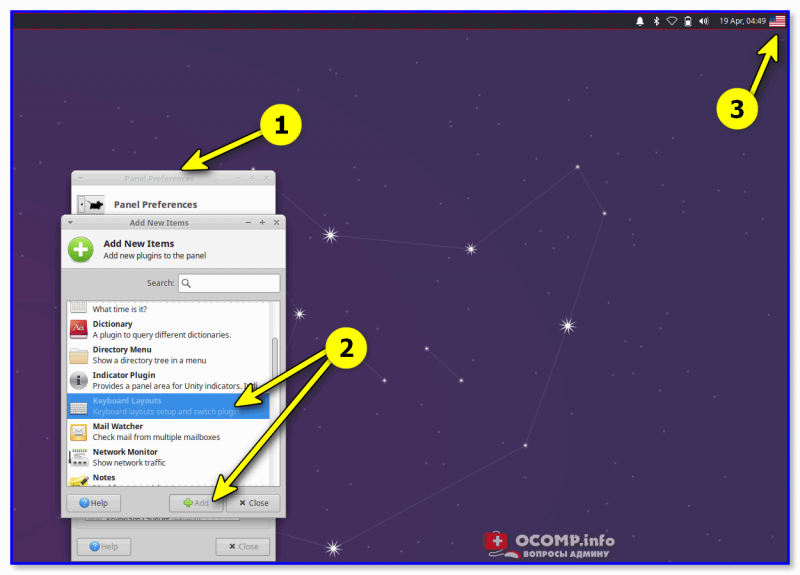

Необходимо открыть настройки панели задач (по англ.: «Panel»). Обычно данная вкладка находится среди прочих параметров системы.

В настройках панели необходимо добавить новый значок (по англ.: «Add new item») — среди списка найти нужно что-то похожее на «Keyboard layouts». 👇

Собственно, теперь языковой значок (с флажком) будет отображаться в трее, кнопки для переключения раскладки настроены. Задача решена. 👌

Добавляем на панель текущую раскладку

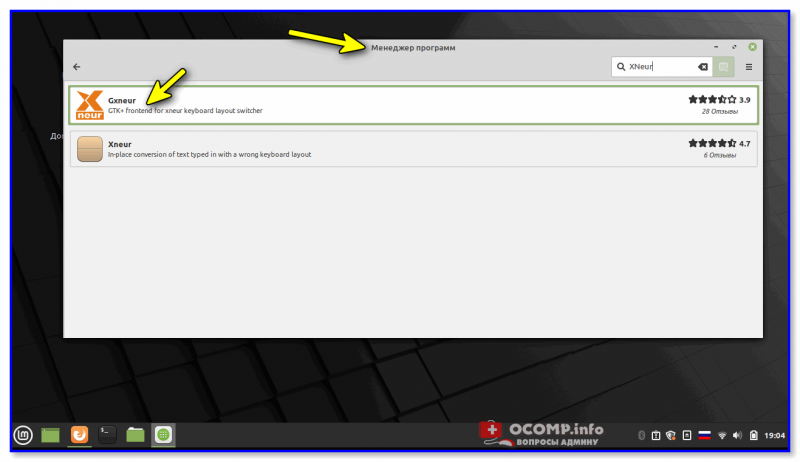

ШАГ 2: установка доп. приложения X Neural Switcher

X Neural Switcher (xneur) — архи-полезное приложение (в Linux) для автоматического переключения раскладки клавиатуры (те. при вашей печати — оно само будет определять язык. Аналог Punto Switcher для Windows).

Кроме этого, приложение создаст значок с флажком выбранного языка на панели задач, позволит вручную задать сотни комбинаций клавиш (в т.ч. и для смены раскладки), исправлять ошибки и опечатки при наборе текста, и многое другое. 👌

Для его установки, как правило, достаточно открыть магазин приложений (менеджер ПО) и ввести в поисковую строку «xneur». Пример ниже. 👇

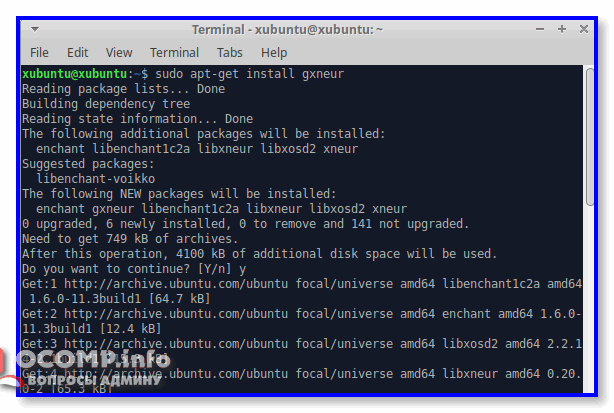

Либо установить можно также через терминал (вызов по Win+T или по Ctrl+Alt+T), команда:

На всякий stable-версия (если предыдущая команда не установила приложение):

sudo add-apt-repository ppa:andrew-crew-kuznetsov/xneur-stable

sudo apt-get update

sudo apt-get install gxneur

ШАГ 3: настройка X Neural Switcher

Т.к. приложение X Neural Switcher поддерживает русский язык на 100% и по умолчанию вполне корректно работает (и выводит значок с текущей выбранной раскладкой на панель задач) — то скорее всего, никаким специальном образом настраивать его не придется.

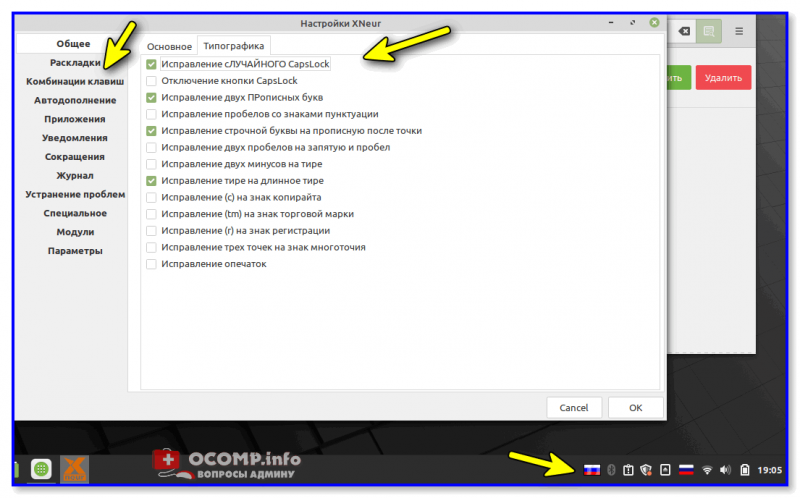

Однако, я бы всё же порекомендовал, во-первых, во вкладке «Общее / основное и типографика» настроить базовые правила. Например, весьма удобно откл. случайные нажатия на CapsLock, разрешить исправление грубых опечаток и пр.

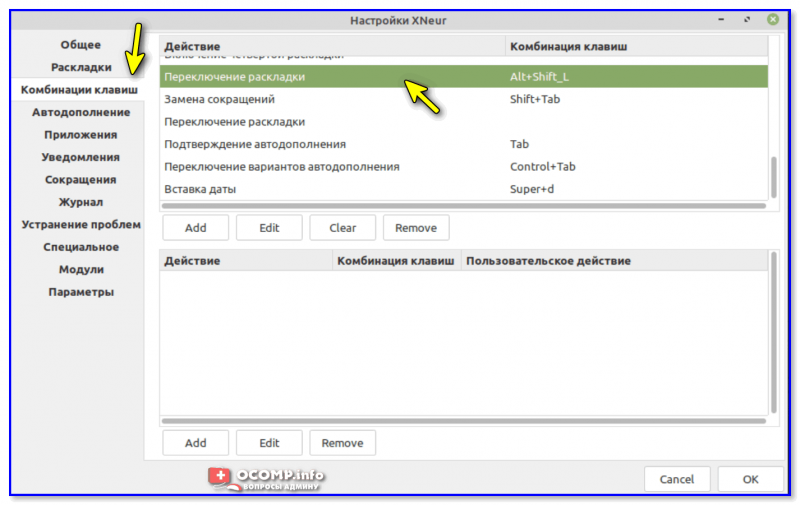

Во-вторых, также посоветовал бы в разделе «Комбинации клавиш» задать свои клавиши для переключения раскладки. Мне, например, удобно работать с Alt+Shift. 👇

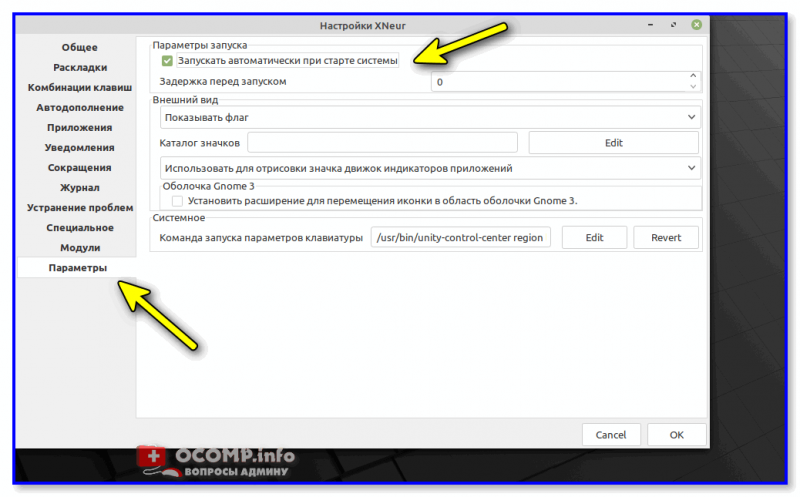

В-третьих, хорошо бы приложению X Neural Switcher разрешить запускаться вместе с Linux (чтобы не открывать его каждый раз вручную самостоятельно). Обычно, для этого достаточно просто поставить соответствующий флажок в параметрах запуска.

Также на всякий случай приведу ссылку на альтернативные способы добавления приложения в автозагрузку. 👇

Добавление приложения в автозагрузку Linux (как запускать программу автоматически при старте ОС Linux)

Запускать автоматически при старте

Собственно, на этом вроде как и всё — первоначальная задача решена полностью! 😉

Кириллица в Linux (на примере Ubuntu)

В статье пойдет речь о том, как настроить русский шрифт в Ubuntu. В отличие от большинства «инструкций» и руководств», здесь все изложено досконально с подробными объяснениями.

Проблема до сих пор является актуальной. Ибо даже недавно скачанная нами версия 14.04 «Trusty Tahr» LTS почему-то не настраивает кириллицу автоматически. Приходится делать это вручную.

Тем, кто привык к услужливости Windows, такая ситуация покажется странной. Впрочем, так оно и есть. Не знаю, по какой причине, но достаточно многие Линуксы приходится, как говорят, «допиливать». Изначально – то в одном, то в другом возникают проблемы, загвоздки.

Самое интересное, что, казалось бы, в сети МАССА тематических (т.е. посвященных Linux) ресурсов, немало форумов, сообществ. Но, почему-то, многие, вместо того, чтобы посоветовать несколько требующихся команд, советуют обращаться к Google. Ну, а после этого начинают давать личностные оценки тем, кто задает вопросы; кстати, это, пожалуй, характерная черта современных «программистов». Да, ведь еще в 80…90-е годы программисты все-таки были ПРОГРАММИСТАМИ, а не болтунами, пытающимися доказать, что они хоть что-то там знают и умеют…. Поэтому практически нигде нам не встретилась адекватная, корректная инструкция. Исключение, пожалуй, составляют буквально несколько сайтов.

Хотя, по сути-то, все достаточно просто. Правда, придется понабирать команды и поотвечать на вопросы, выбирая некоторые опции и нажимая затем «ОК». Ну, да ладно, перейдем к делу.

Надо понимать, что необходимо, вообще-то, установить и настроить так называемую локаль. Да, повторимся, в Windows она «почему-то» как-то сама настраивается, пользователь, за исключением некоторых редких случаев, в это практически не вникает. Ну, а здесь, в Linux (Ubuntu), да, придется.

В большинстве так называемых «руководств», «инструкций», которые можно найти в интернете, обычно под настройкой локали понимают лишь настройку (русскоязычного) интерфейса (и в разных вариациях этот момент обсуждается в, так сказать, «комментариях»). Это, к примеру, чтобы вместо Desktop было Рабочий стол и т.д. А это-то как раз не есть самое необходимое: ведь язык интерфейса как раз можно оставить английским.

В конце концов, современному человеку, думается, необходимо знать английский – хотя бы на уровне несложного перевода со словарем. Да, время такое сейчас идет. Тем более, и терминов-то в интерфейсе не так уж много – можно к ним попросту привыкнуть. Поэтому здесь особых проблем быть не должно (впрочем, мы опишем ниже, как сделать и это – тоже).

Итак, следует понимать, что нужно реализовать ДВЕ настройки. Первая (по Вашему желанию, не столь обязательна) – это настройка интерфейса.

Вторая – это настройка русского языка для возможности корректного использования его в программах, системах операционной системы. В частности, это – поддержка символов национального алфавита, кодовых страниц и раскладок клавиатуры, форматов чисел. Для того, чтобы можно было, скажем, русский текст набирать в консоли, редакторе Gedit или еще где. Более того, если указанные настройки сделать неверно или вообще не делать, то содержимое документов и имена файлов с использованием любых других символов, которые отличаются от латинского алфавита, могут быть (впрочем, не всегда) искажены.

Настройка языка интерфейса

Предварительно, конечно, необходимо обновить систему, в частности, ее языковые пакеты. Затем надо установить консоль при помощи следующей команды:

sudo apt-get install console-cyrillic

После того, как она установится, следует сделать перезагрузку Linux. Лучше всего это выполнить путем применения команды

После чего нужно обновить образ рамдиска периода инициализации ядра (initrd):

Далее следует открыть вкладку System settings (Системные настройки).

Если Вы недавно скачали Ubuntu и/или если она еще поддерживается (например, LTS), то проблем возникнуть не должно – система начнет устанавливать недостающие компоненты. Однако, если это, скажем, неподдерживаемая версия (в нашем случае Ubuntu 14.10), то система сообщит, что установка не может быть произведена, так как, мол, она производится из неавторизованных источников.

Если попытаться установить через консоль, запустив соответствующую команду, то система выдаст множество строчек, сообщающих о невозможности доступа к страницам, содержащим ошибки 404 (т.е. страница не существует).

На самом деле, все гораздо проще (правда, чтобы об этом узнать, нужно догадаться, ну, или быть хотя бы немного специалистом по Ubuntu; еще раз повторимся – это не Windows…; в Linux придется додумывать за разработчиков, доделывать то, что они «не допилили»). Дело вовсе не в неавторизованных источниках.

В Windows, несмотря на, вроде бы, прекращение поддержки, для той же «семерки» вплоть до 2020 г. можно совершенно без проблем скачать дополнения (которые когда-то были обновлениями этой операционной системы) с официального сайта Microsoft. Ну, а для Ubuntu… тоже, в принципе, можно. Правда, для этого нужно знать, что дополнения следует скачивать в виде old-версий, т.е. не получится просто использовать стандартную команду для обновления. Или же придется использовать новые (все новые и новые…) версии, т.е. переустанавливать операционную систему. Ну, да ладно.

Так или иначе, обновления (или дополнения – для неподдерживаемых систем) будут скачаны.

Примечание. Сам я использую уже неподдерживаемую версию Linux Ubuntu, потому, что она, в отличие от Ubuntu 14.04.3 LTS (от которой я избавился после нескольких дней ознакомления), работает как-то побыстрее. Поэтому в ней обновиться уже не получится. Впрочем, надо сказать, что скорость работы даже этой версии Ubuntu ниже, чем, скажем, Windows XP, не говоря уже о 14.04.3 LTS.

Затем следует установить предпочитаемый язык. Для этого опять заходим в «Поддержку Языка» и в панели справа (см. по рисунку) на вкладке Language (Язык) выбрать нужный Вам язык (Russian, к примеру) и мышью подтянуть его на самый верх.

Как уже говорилось, у меня версия Ubuntu не обновляемая, поэтому в моем списке языков присутствуют только разные версии английского, Russian там нет (а, собственно, пока и не надо, для интерфейса-то мне и английского вполне достаточно). Поэтому вверх я подтянул English (выделен оранжевым цветом).

Итак, первый этап локализации сделан.

Настройка языка и региональных стандартов

Вначале узнаем, какие локали есть в системе:

Кстати, пока курс доллара по отношению к рублю не был столь искусственно завышен, там можно было гораздо дешевле купить хороший компьютер; присутствовала лишь единственная небольшая проблема – англо-арабская клавиатура, которая решалась уже в России заменой клавиш или установкой соответствующих наклеек + необходимые драйвера.

Далее нам необходимо настроить локали, для чего используем следующую команду:

Ну, конечно, система укажет, что необходимо запускать данную команду с правами администратора (root). Ну, хорошо:

sudo dpkg-reconfigure locales

Отметим, что использование sudo, т.е. возможность запуска команд с правами администратора – это особенность Ubuntu. Неплохая особенность.

Далее вводим пароль – и вот что отвечает система:

en_AG.UTF-8. up-to-date

en_AU.UTF-8. up-to-date

en_BW.UTF-8. up-to-date

en_CA.UTF-8. up-to-date

en_DK.UTF-8. up-to-date

en_GB.UTF-8. up-to-date

en_HK.UTF-8. up-to-date

en_IE.UTF-8. up-to-date

en_IN.UTF-8. up-to-date

en_NG.UTF-8. up-to-date

en_NZ.UTF-8. up-to-date

en_PH.UTF-8. up-to-date

en_SG.UTF-8. up-to-date

en_US.UTF-8. up-to-date

en_ZA.UTF-8. up-to-date

en_ZM.UTF-8. up-to-date

en_ZW.UTF-8. up-to-date

Generation complete.

Но, этого мало. Далее следует произвести настройку консолей. Это осуществляется путем вызова соответствующих утилит. Отметим сразу, что утилиты по своему дизайну соответствуют уровню MS-DOS (впрочем, если они будут иметь «более графический» дизайн, скорее всего, Ubuntu будет тормозить еще больше. Сходный дизайн был, конечно, в ранних версиях Windows. Но, это ладно. Удручает то, что на них даже кнопка «Назад» (т.е. на предыдущий этап), равно как и «Пропустить» отсутствует. Т.е. если Вы что-то установили, а потом, на последующих этапах, передумали – придется вызывать утилиту вновь и начинать все сначала.

Да, так вот, очередное то, что недодумано. Впрочем, садясь за современный (не говоря уже о несовременном) Linux, надо хотя бы примерно понимать, что Вас ожидает. А ожидает Вас, как минимум, немало ручной работы, того самого «допиливания», если хотите, чтобы ОС была многофункциональной. Ну, ладно.

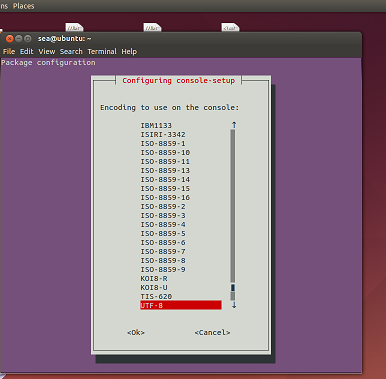

Настройка консолей делается при помощи команды:

sudo dpkg-reconfigure console-setup

Следует выбрать кодировку UTF-8.

Чтобы нажать «ОК», вначале надо попасть на эту клавишу, для чего целесообразно воспользоваться клавишей «Tab» (клавиша окрасится в красный цвет: ), затем нажимаем «Enter».

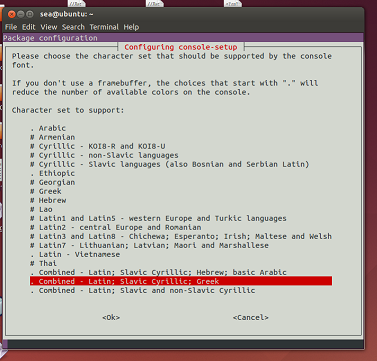

Для русскоязычных пользователей целесообразно выбрать строчку (помечена на рисунке красным цветом):

Так же, как в прошлый раз, нажимаем «ОК».

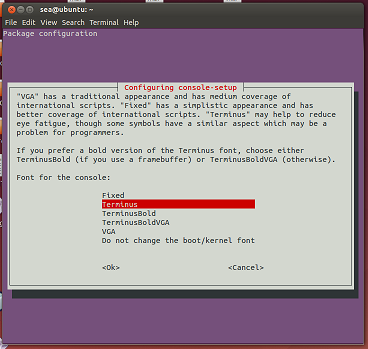

На следующей панели настраивается вид шрифта. Я выбрал «Terminus», хотя можно и любой другой – это зависит только от Ваших (или того, кто будет работать в Linux) предпочтений.

На следующей панели настраивается размер шрифта в консоли Linux. Вроде бы, шрифт №16 является подходящим (впрочем, кому-то, возможно, понравится и более мелкий шрифт).

Далее настраиваем клавиатуру:

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

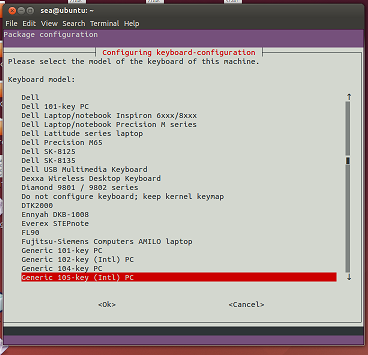

Выбираем Generic 105-key (Intl) PC (105-клавишная клавиатура).

И вот, наконец, добираемся до выбора языка, который будет фигурировать в консоли, а также в других программах, например, в LibreOffice, Gedit и т.д.:

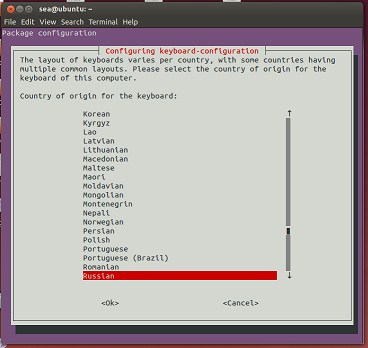

Именно здесь мы можем, наконец-то, выбрать интересующий нас русский язык. Надо сказать, разработчики Ubuntu подошли к комментариям на данной панели достаточно коряво, указав в качестве совета – выбрать страну происхождения для клавиатуры данного компьютера (т.е. того, который настраивается).

Подвох? Разумеется. Ведь едва ли клавиатуры производятся, скажем, в Непале, Молдавии или Монголии, к примеру. Однако, эти страны тоже есть в списке. Доверчивый пользователь, не подозревая о подвохе, не привыкший к подобному, может установить здесь именно СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (в точности с данной рекомендацией), предварительно узнав, где же произведена клавиатура его компьютера (Китай, Корея, Таиланд или где-то еще…). А надо – установить тот язык, который Вы хотите. Т.е. такой, который Вам необходим (кроме английского) для консоли и иных программ. Да, так вот. Вот в силу подобных моментов и идут интернетные споры и комментарии, иногда ни о чем – страница за страницей. А ведь, по идее, XXI век на дворе уже давно.

В общем, ладно, выбираем Russian.

Кстати, а почему «Russian», а не «Русский»? Потому, что, как уже говорилось, в моем варианте Ubuntu интерфейс не русифицирован, т.е. остался английским (см. выше). У Вас же, если на предыдущих этапах все русифицировалось, в качестве языка будет предложен именно «Русский».

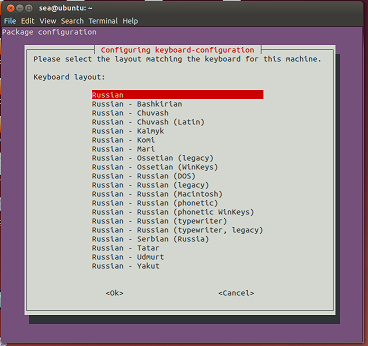

Далее предлагается выбрать «расположение, соответствующее клавиатуре для этой машины».

Странно? Ну, да… ЧТО именно понимается под словом расположение? Видимо, тут пользователь должен знать сам. Или гадать, или идти в интернет, где ему, с вероятностью 70…80%, посоветуют обратиться к Google.

Интересно, вот неужели разработчики Ubuntu не могли взять, да и написать конкретнее, что они подразумевали: «место проживания» или «адрес проживания», ну, или нечто аналогичное, но понятное? Нет, видимо, нельзя. Наверное, подобное разъяснение держится в секрете (относится к категории ДСП, С или СС).

Однако, и с указанием места проживания как-то не густо.

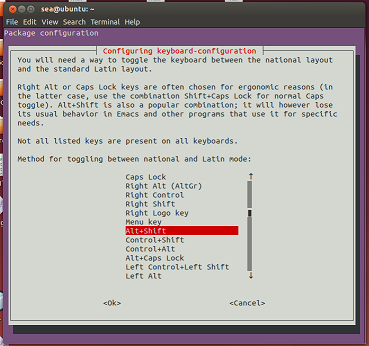

Следующая панель (или окно – как правильнее) позволяет выбрать переключатель между национальным и латинским алфавитом.

Самое интересное, что по умолчанию (по крайней мере, в моей версии Ubuntu и в 14.04.3 LTS) на рабочем столе отсутствует переключатель алфавита. Ладно, что же хотим-то. Видимо, разработчики решили, что надо даже здесь, в такой мелочи, приложить усилия (если необходим переключатель – то установить его самостоятельно) – если хотим, чтобы было наглядно.

Здесь можно выбрать знакомый «Alt+Shift», можно – другие варианты, их масса. Здесь разработчики постарались.

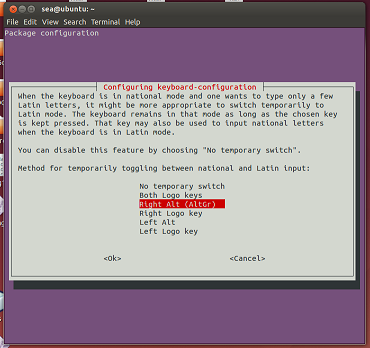

Следующая панель посвящена выбору временного переключателя алфавита.

Например, текст печатается в основном на английском (набирается код программы). Но, периодически необходимо вставлять комментарии. Так вот, удерживая нажатой одну из выбранных клавиш (Right Alt) можно вводить текст на русском языке. Стоит отпустить ее – опять пойдет текст на английском. И, наоборот: если основной алфавит установлен как русский, то временный (пока нажата клавиша Right Alt), будет использоваться английский.

Понятно, что никаких меню, облегчающих и ускоряющих указанную настройку, в Ubuntu и в помине нет (а на дворе-то XXI век, по идее). Т.е. если пользователь, скажем, решил вместо Right Alt использовать Left Alt, ему придется запускать указанную выше утилиту… еще раз, мучительно проходя все указанные этапы.

Скорее всего, есть и более «прямая» возможность (мы не вдавались в эти тонкости), скажем, путем изменения указанного предпочтения с помощью соответствующей корректировки, например, конфигурационных файлов. Но, очевидно, что тут уже надо быть, как минимум, специалистом. И ТОЧНО знать, какой файл (и еще – с какими правами) следует открыть, и что конкретно там – поменять. Именно так, иначе можно ТАК поменять, что потом придется заново систему переустанавливать (или – варианты…).

Да, а кстати, «ничего не стоит» написать оболочку для подобной настройки самостоятельно (да и для других настроек – тоже). Ну, или соответствующий bat или cmd-файл. Ну, да, можно. Правда, если говорить об этом серьезно, то при этом придется уже заниматься в основном только Линуксом, оставив многие другие дела. Ведь настроек-то – МАССА. И вместо непосредственного использования системы так, как хочется, придется вначале изучать, как ее настраивать.

В Windows, да и других, более адекватных операционных системах, подобные (основные) настройки делаются путем вызова соответствующих меню и указания галочек (или, наоборот, снятия их) в нужных местах – и все. НЕосновные настройки, конечно, тоже делаются через командную строку. Ну, а в Ubuntu – придется или вновь соответствующую утилиту вызывать, или корректировать конфигурационные файлы. Видимо, для разработчиков Linux Ubuntu указанная настройка (равно как, впрочем, и многие-многие другие) не относится к разряду основных – ее, так или иначе, приходится делать вручную. Ладно, дальше.

А дальше (после нажатия «ОК») возникает панель для установки способа вывода на экран некоторых особых символов. Иногда, да, это бывает необходимо. Я выбрал «По умолчанию».

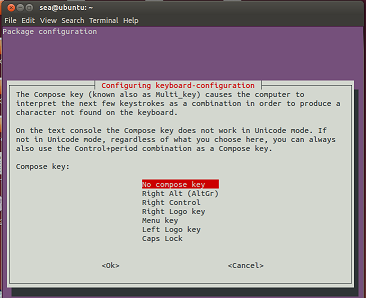

Далее – панель выбора клавиши, при помощи которой можно будет напечатать символы, отсутствующие на клавиатуре.

Наверное, очень полезная возможность, но я выбрал «No compose key», т.е. его отсутствие.

Следующая панель устанавливает функциональность сочетания клавиш Control+Alt+Backspace. В частности, система предлагает использовать их для выключения Х-сервера. Я установил «No», т.е. «Нет».

Нажимаем Enter – и система почему-то задумывается примерно на минуту. Все-таки, с учетом того, что все дело происходит на компьютере i5 с 4 ГБ оперативной памяти и с, можно сказать, топовой материнской платой… (правда, в виртуальной машине, но, тем не менее) – это выглядит странно. Ведь тот же Windows XP в этой же виртуальной машине настраивается и работает без раздумий.

Есть еще команда для настройки даты и времени:

Да, и это тоже, в отличие от Windows, в одно-два движения это не сделать. Даже здесь в Ubuntu тоже утилита нужна.

Дальше, кстати, если неинтересно, можете не читать, ибо о настройке консоли Linux разговор закончен (после выполнения указанных действий, если у Вас установлена работоспособная версия системы, все должно заработать, в консоли, текстовых редакторах Ubuntu должен появиться русский шрифт). Дальше идут лишь некоторые рассуждения об этой операционной системе и делаются кое-какие выводы.

Заключение

Вот такая вот, «удобная» настройка. И это, заметим, касается лишь локали, в частности – национального (в данном случае – русского) алфавита. Надо выполнить массу действий, установить множество параметров. Тогда, да, все заработает, как надо. Но – какой ценой? Ценой собственного труда, ценой потраченного времени на выяснение всех этих sudo… Зато сама система бесплатна.

Ну, а Вы же понимаете, что кроме локали имеется и множество других моментов, где тоже необходима настройка. В общем, примерно так:

Правда, настройки можно сохранять и потом перенести на вновь установленную систему. Но это, опять-таки, нужно уметь.

Однако, ведь на самом деле, Линукс имеет множество серьезных сфер применения. По состоянию на июнь 2012, Линукс как операционная система практически полностью доминировал на суперкомпьютерах. Из 500 самых мощных, 92,4% использовали в то время именно эту ОС. В 2015 г. эта цифра увеличилась, составив:

Т.е. сейчас, в течение ряда последних лет практически на всех самых мощных суперкомпьютерах установлен Linux.

Основное же применение Linux (если опираться на факты) – это операционная система для серверов интернет. По оценкам Стива Балмера, в 2014 г. 60% серверов работало на Линукс (отметим, домашних пользователей Linux – не более нескольких процентов). Что вызвано надежностью, отказоустойчивостью, высокой скоростью работы КОНСОЛЬНОЙ версии. И, как говорят, якобы, более высоким уровнем безопасности, чем Windows.

Последнее, однако, неверно, если говорить о серьезных Windows-системах, например, Windows Server. И уж подавно не стоит даже сравнивать ни то, ни другое с OpenVMS, к примеру. Безопасность Linux выше, разве что, по сравнению с домашними версиями Windows. Да и то, при надлежащей их настройке и грамотной эксплуатации – это утверждение также неверно, если подразумевать современные версии Windows, например, Windows XP, 7, 8, 10.

А вот насчет надежности и скорости работы – тут все верно. Точнее, только наполовину. Дело в том, что если брать Linux вместе с его графической оболочкой, то, на самом деле, скорость его работы (того же Ubuntu) будет, скорее меньше, чем Windows (XP). По крайней мере, наши испытания дают такой результат. Да и визуально оно так. Что является проявлением, в частности, факта монолитности ядра Линукс.

Пока оно было сравнительно небольшое, да, монолитность позволяла дать выигрыш в быстродействии. Тогда это было одним из ее плюсов. Но, впоследствии, по мере его разрастания и, что гораздо хуже, появления разного рода патчей (ну, а без них-то нельзя), монолитность стала проигрывать микроядерному подходу, когда требуемые службы подгружаются (динамически) лишь по мере надобности. Не зря еще в 1990-х годах Эндрю Таненбаум (создатель Minix) квалифицировал ядро Linux как гигантский шаг назад, в 1970-е годы.

Впрочем, концепция монолитности ядра могла бы быть полезной в том смысле, что не позволяла бы разработчикам халтурить, требуя каждый раз перекомпилирования ядра заново. Тогда как в микроядерных операционных системах необходимости в этом нет – достаточно подключить (инсталлировать) соответствующий «патч», а новое ядро выпускать лишь для новых версий операционных систем. Т.е. если обнаружились недочеты в ядре – можно не переписывать его заново и, соответственно, не вынуждать переустанавливать всю систему на компьютерах пользователей. Можно предложить им скачать обновление (как раз и представляющее из себя «патч» или, если выразиться точнее, обработчик ошибок ядра).

С другой стороны, разработчики Linux сами (или дают возможность пользователям выполнить эту процедуру) компилируют ядро с этими «патчами», занимаемый размер памяти которых составляет, иной раз, десятки мегабайт. Именно поэтому-то в Линукс столь часты обновления. Причем, у пользователей есть выбор: либо скачать новую систему с официального сайта, либо – скачать лишь «патчи» и скомпилировать все у себя на компьютере самостоятельно. Тех же «Убунт» существует, что называется, вагон и маленькая тележка. И так почти в каждом дистрибутиве Линукс. Да, именно ПОЭТОМУ, а вовсе не потому, что Линукс, мол, система изначально сделана плохо и поэтому, мол, на каждый выявленный «баг» обнаруживаются еще 10 новых. Ведь в той же Windows 7 – если кто скачивал эти многочисленные многочисленные мегабайты обновлений (а сколько их там – штук 50, наверное…), тот понимает, о чем речь. Т.е. исправление недочетов системы существует отнюдь не только в Linux. Другое дело, что там они исправляются, как правило, гораздо быстрее, чем в Windows.

Хотя, в настоящее время и в Linux часто бывают обновления, не ведущие к переустановке системы (т.е. отчасти также используется микроядерный подход).

А вот если графическую оболочку не загружать, тут да – Линукс вне всякой конкуренции. По крайней мере, Windows за ним не угнаться, ибо там графика, можно сказать, встроена внутрь системы, тогда как в Linux – она может подключаться или отключаться – по желанию пользователя (т.е. в отношении графической части Linux является более микроядерным по сравнению с Windows). А ведь графические операции являются весьма ресурсоемкими. Можно сказать так: на домашних, офисных компьютерах, на которых работают типичные СОВРЕМЕННЫЕ программные продукты (например, редакторы текста, браузеры) именно на графику расходуется большинство ресурсов процессора. Это даже если не принимать во внимание графические редакторы, мультимедийные приложения. А консоль – она работает очень быстро (ну, если все исправно, конечно).

Поэтому на серверах стоят, как правило, достаточно аскетичные, с точки зрения графических возможностей, и не особенно удобные (для обычного пользователя) в настройке, системы, такие, как Debian, CentOS… При помощи которых вполне можно даже из Pentium II сделать вполне работоспособный сервер.

А что устанавливают пользователи на своих домашних компьютерах? Очень многие (если не большинство) используют Ubuntu или ее клоны. Ибо – эта система достаточно проста в настройке (ряд других Линуксов сложнее). Как ни странно, среди домашних систем фигурирует и Fedora (находясь в TOP-10 операционных систем, используемых домашними пользователями). Та самая, которая является, как известно, тестовым вариантом для RedChat.

Подытоживая, можно сказать так. Для профессионального применения в качестве сервера (причем, не обязательно в интернете; это может быть, к примеру, сервер корпоративной локальной сети), в качестве компьютера, выполняющего сложные вычисления (в том числе и параллельные) Линукс очень даже подходит (правда, в настоящее время существует и ряд других операционных систем, применение которых также может быть оправданным (это, скажем, Syllable, Haiku). Когда его настройкой и администрированием занимается дипломированный специалист, т.е. человек, у которого работа такая.

А если – дома, когда, помимо Linux, пользователю, бывает, необходимо разбираться еще и в массе других программ… При том, что он, этот пользователь, может быть не программистом (имеющим диплом об окончании ВУЗа по IT-специальности), а, скажем, музыкантом, бухгалтером или преподавателем истории. И которому компьютер нужен не для смелых экспериментов и/или для приятного(. ) времяпровождения и обсуждения его результатов где-нибудь в интернете среди «знатоков», а в качестве инструмента, автоматизирующего и облегчающего жизнь, работу. Ясно, что внимать во все эти sudo, get-apt он, конечно, едва ли захочет. Да и, нужно ли это? Разве что, для того, чтобы использовать Windows как вспомогательную операционную систему (для скачивания в нее разного рода «интересного» контента, не опасаясь давать ему, при необходимости, права администратора), а в качестве основной системы использовать Linux…

Однако, судя по динамике развития Linux-систем, они становятся все более и более дружелюбными к пользователю (что практически невозможно было утверждать еще лет 10-15 назад). Так что, вполне возможно, что разработчики Linux в итоге поймут (если они действительно хотят распространения плодов своего творчества), что следует не создавать все более новые и «новые» дистрибутивы (которые зачастую являются не чем иным, как не особенно удобной графической оболочкой, надстроенной на уже имеющейся версии), и сосредоточить гораздо большее внимание на удобствах для пользователя и функциональности. Вот тогда-то (и только тогда) удельный вес Linux среди установленных операционных систем на домашних компьютерах составит не единицы, а десятки процентов.