Как узнать что порваны связки

Разрыв (растяжение связок)

Терминология

Надорвал, потянул, растянул, порвал, разорвал, – все эти глаголы очень часто звучат в отношении так называемых связок. Думается, каждый из нас интуитивно понимает, о чем идет речь: долго сохраняется ноющая боль, и надо бы поберечь это место, не делать резких движений в пораженном суставе, а еще можно туго забинтовать эластичным бинтом, и на всякий случай приложить что-нибудь «от растяжения связок»… но все равно какое-то время будет болеть.

Связка, или лигамент (латинское слово «ligamentum» происходит от «ligare» – связывать) представляет собой анатомический элемент, обеспечивающий целостность сустава. Это означает, что суставная сумка и головка подвижной (поворотной) кости удерживаются на определенном расстоянии (вернее, в оптимальном диапазоне расстояний) и не могут отдалиться друг от друга за некоторый предел: их механически «не пускают» связки, по мере запаса прочности предохраняя сустав от вывиха. Функционально лигаменты делятся на тормозящие, укрепляющие и направляющие.

Эти связующие жгуты образованы продольно-волокнистой соединительной тканью (которая в данном случае как нигде соответствует своему названию) и содержат два базовых для нее белка – более грубый, прочный, «рубцовый» коллаген и гибкий упругий эластин. Коллагена больше, однако присутствие эластина все же обеспечивает связкам определенную растяжимость, что в свою очередь дополнительно повышает стрессоустойчивость сустава, его способность амортизировать и компенсировать приложенные силы. К сопрягаемым костям связки крепятся через периост (надкостницу), врастая волокнистыми окончаниями в эту кровоснабжающую и иннервирующую оболочку кости. Кровеносные артериолы и проводниковые нервы располагаются в связках вдоль соединительнотканных волокон, чем и обусловлена высокая болевая реактивность связок в ответ на механические повреждения.

Поскольку связки обладают некоторой эластичностью (пусть и незначительной), растяжение и обратное сокращение – это нормальный для них процесс. То, что в обыденной речи мы называем «растяжением связок», – шипя и морщась от боли, – на самом деле представляет собой микроразрыв связочных волокон. Возможен и макроразрыв, и полный отрыв связки вместе с фрагментом надкостницы – в случаях, когда действующие на сустав силы настолько велики, что превосходят отнюдь не маленький запас прочности связок.

Микро- и макроразрывы связочного аппарата являются если не самой частой, то уж точно одной из наиболее распространенных травм, получаемых человеком. Очевидно, что чаще всего страдают наиболее активные и нагружаемые суставы: коленный, голеностопный, лучезапястный, плечевой, локтевой, тазобедренный и т.д.

Причины

Связки повреждаются вследствие продольных, поперечных, скручивающих, ударных механических воздействий на сустав. Легко заметить, что под это определение подпадает бесчисленное количество ситуаций: подвернутая нога, самонадеянный прыжок, падение, спортивные перегрузки и коллизии, неловкий поворот с тяжестью в руках, ДТП, переоценка собственной гибкости и так далее.

О гибкости следует сказать отдельно. В древности, особенно на Дальнем Востоке, придавалось чрезвычайно большое значение суставно-связочной гимнастике – постоянной, пожизненной, от пеленок до глубокой старости. На новом витке цивилизации мы вновь открываем для себя всю глубину старинной поговорки: возраст человека определяется не годами, а состоянием его суставов (здесь в первую очередь подразумеваются именно связки).

Однако дегенеративно-дистрофическим процессам подвержены все органы и ткани; с годами связки все-таки начинают огрубевать, утрачивая прочность и эластичность – у кого в тридцать лет, а у кого и в восемьдесят шесть, при условиях правильного питания, активности, подвижности и, вообще, уважения к собственному организму. Кроме того, удельную долю рубцовой, коллагеновой соединительной ткани повышает каждая новая травма и каждый новый разрыв.

Симптоматика

Доминирующим симптомом микро- или макроразрыва связок выступает интенсивная боль, отечность и гиперемия кожи за счет внутреннего кровоизлияния, а также ограничение функционирования сустава. Выделяют три степени тяжести разрыва, и если при первой степени отека и покраснения практически нет, боль терпима и сустав в значительной степени продолжает действовать, то при полном отрыве (третья степень) боль очень сильна, имеет место обширный багрово-красный кровоподтек, а в суставе может наблюдаться нестабильность, т.е. подвижность за естественными пределами. Нередко вторая или третья степени разрыва являются частью сложной суставной травмы, включающей также перелом и/или вывих.

Диагностика

Существуют определенные диагностические критерии, позволяющие травматологу оценить и идентифицировать ситуацию уже при визуальном осмотре и пальпаторном исследовании. При необходимости дополнительно назначают МРТ, УЗИ, рентгенографию в двух проекциях; реже возникает необходимость в артрографии, артроскопии, ультрасонографии.

Лечение

Первая помощь (или самопомощь) при разрыве связок должна оказываться по простому и интуитивно понятному алгоритму: максимально возможная неподвижность, холод, оптимально-тугая повязка. При интенсивном болевом синдроме – стандартные анальгетики.

За исключением наиболее тяжелых случаев, когда имеет место полный или частичный отрыв, – требующий хирургического вмешательства, – лечение осуществляется консервативно и амбулаторно. Собственно, почти всегда терапия ограничивается щадящим режимом, сокращением нагрузок, наложением эластичных повязок и назначением противовоспалительных средств. Период лечения и реабилитации при микроразрывах может занять 6-10 недель; после операции – до полугода и более.

Разрыв связок колена – профилактика и лечение

Автор статьи

Коленный сустав является одной из самых крупных структур опорно-двигательной системы человека. Он испытывает достаточно высокие нагрузки. Поэтому коленный сустав (КС) достаточно часто подвергается различным травмам, включая повреждение связок.

Механизм травмы

Клиника доктора Глазкова. Лечение коленного и плечевого сустава.

Связки колена представляют собой соединительнотканные тяжи, основная функция которых заключатся в укреплении сустава. Они являются достаточно прочными образованиями, они обладают небольшой эластичностью.

При воздействии чрезмерной механической силы, направленной на увеличение их длины, происходит растяжение волокон соединительнотканного тяжа. При дальнейшем воздействии силы появляются микроразрывы волокон или нарушение целостности всей связки.

Данное состояние сопровождается нарушением функционального состояния КС, а также воспалительной реакцией. Возможность восстановления поврежденных анатомических структур колена зависит от степени нарушения целостности. При разрыве связок самостоятельное их восстановление без адекватного лечения невозможно.

Локализация травмы

Чаще разрывам подвергаются наружные или внутренние боковые (латеральные), передние и задние крестообразные связки колена.

Локализация травмы зависит от силы и направления воздействия чрезмерной механической силы на колено:

Первичное заключение о степени повреждения и локализации повреждения врач делает на основании опроса пациента об обстоятельствах получения травмы.

Причины

Основная причина соответствующей травмы колена – это чрезмерное сгибание или разгибание сустава, а также боковое воздействие механического фактора. Данная травма чаще может иметь место у спортсменов, особенно занимающихся контактными (борьба) или подвижными (бег, футбол, хоккей) видами спорта.

В быту такая травма колена происходит в зимнюю пору года в гололедицу, а также при ходьбе или беге по неровной поверхности с резким поворотом туловища. Также данная травма возникает в случаях непосредственного удара тупым предметом в область колена.

Классификация

Для удобства диагностики и выбора оптимального лечения эти травмы разделяются на несколько степеней, в зависимости от тяжести повреждения:

рентгенологическое обследование

Разделение травмы на степени тяжести возможно после проведения объективной диагностики с визуализацией тканей и структур КС.

Признаки

Симптомы травмы КС с растяжением зависят от локализации и выраженности повреждения:

Отсутствие адекватного лечения такой травмы колена приводит к развитию осложнений в виде артрита (воспаление) и артроза (дегенеративно-дистрофические изменения) коленного сустава.

Диагностика

Первичное заключение о локализации и выраженности повреждения коленного сустава врач делает на основании данных клинического обследования (опрос, выяснение жалоб, осмотр и пальпация сустава). Достоверная диагностика включает методики визуализации структур и тканей колена при помощи нескольких методик:

Лечение передней крестообразной связки

Визуализация выраженности и локализации повреждения позволяет врачу подобрать оптимальное лечение и реабилитацию.

Лечение

После того как был диагностирован разрыв связок колена, лечение назначается комплексное. Оно включает консервативные и хирургические подходы.

Консервативная терапия проводится при помощи:

При повреждении 1 степени обычно применяется только консервативная терапия.

В случае полного разрыва назначается хирургическое вмешательство. Оно направлено на восстановление анатомической целостности структур сустава, а также последующее восстановление его функциональной активности. Хирургическое лечение проводится при помощи нескольких методик:

Выбор методики хирургического вмешательства зависит от того, какой характер и выраженность имеет травма колена, разрыв связок. Лечение обязательно подбирается индивидуально для каждого пациента.

Реабилитация

Соединительнотканные волокна заживают в течение достаточно длительного периода времени. В первое время после проведенного лечения функциональная активность коленного сустава остается на низком уровне, поэтому требуются реабилитационные мероприятия в виде выполнения специальных упражнений с постепенным повышением нагрузки.

На то, сколько времени будет восстанавливаться сустав, влияет возраст, пол человека, степень тяжести травмы. Немаловажную роль играет качество реабилитационных мероприятий.

Разрыв связок коленного сустава

Специалисты ЦМРТ более 15 лет специализируются на диагностике и лечении заболеваний суставов. Читайте подробнее на странице Лечение суставов.

По частоте травматических повреждений разрыв связок коленного сустава стоит на втором месте после повреждений мениска. Патологическое состояние сопровождается нарушением целостности сосудов, попаданием крови в сустав. Выделяют три стадии — от легкого до полного разрыва, характеризующиеся локальной болью, отечностью разной степени и наступлением инвалидности в тяжелых случаях.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 11 Мая 2021 года

Дата проверки: 30 Ноября 2021 года

Содержание статьи

Причины разрыва связок

Повреждение связок коленного сустава возникают у людей, занимающихся активными видами спорта, при прыжках или падениях с высоты, автомобильных авариях, травмах при повышенных нагрузках. Предрасполагающими факторами служат патологии связочного аппарата дегенеративного, воспалительного и дистрофического характера.

Симптомы разрыва связок коленного сустава

Разрыв связок колена сопровождается следующими симптомами:

Стадии развития патологического состояния

В зависимости от выраженности симптоматики, характера травмы, состояние классифицируют по трем степеням:

При поражениях 1 и 2 степени, надрыв связок коленного сустава лечат консервативной терапией. В случае полного разрыва возможно проведение хирургической операции.

Как диагностировать

Предварительный диагноз ставят на основании жалоб пациента, описания получения травмы, результатов визуального осмотра и ряда тестов. Врач оценивает статус локалиса, функциональность, объем движений и стабильность сустава. Назначает рентгенографию для обнаружения или исключения внутрисуставных переломов, сколов фрагментов костной ткани. Для обнаружения повреждения кровеносных сосудов, нервов, менисков или мягких тканей. по показаниям назначают:

Разрыв связок

Разрыв связок – нарушение целостности связки в результате травмы. Может быть полным или частичным. Возникает в результате приложения силы, превышающей прочность связки. Причиной обычно становятся травмы при занятиях спортом и выполнении тяжелой физической работы. Разрывы связок нижних конечностей нередко образуются при подворачивании ноги во время ходьбы. Повреждение проявляется резкой болью, отеком, ограничением опоры и движений. При полных разрывах наблюдается излишняя подвижность сустава. Диагноз выставляется на основании симптомов, данных рентгенографии, МРТ и КТ. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

МКБ-10

Общие сведения

Разрыв связок – одно из наиболее распространенных повреждений опорно-двигательного аппарата. Может быть обусловлено спортивной, профессиональной или бытовой травмой. Встречается у людей любого возраста, однако чаще страдают молодые, физически активные пациенты. Неполные разрывы связок (надрывы и растяжения) в абсолютном большинстве случаев лечатся консервативно. При полных разрывах, особенно с расхождением концов поврежденной связки, обычно требуется операция.

Причины

Связки – плотные образования, состоящие из соединительной ткани и соединяющие между собой отдельные кости и органы. Обычно имеют вид тяжей, реже – плоских пластинок. В зависимости от мест прикрепления могут укреплять сустав, направлять или ограничивать движения в суставе. Выполняют удерживающую функцию, обеспечивают конгруэнтность суставных поверхностей. В зависимости от основной функции могут быть тормозящими, направляющими или поддерживающими.

Особенно большой нагрузке подвергаются связки крупных суставов нижних конечностей (голеностопного и коленного), поэтому они, даже при очень высокой прочности, чаще подвержены разрывам. Однако повреждения связок могут наблюдаться и в области других суставов: тазобедренного, плечевого, лучезапястного и т. д. Возможен полный разрыв (нарушение целостности всех волокон) и неполный разрыв (нарушение целостности части волокон), разрыв ткани связки на разном уровне или ее отрыв от места прикрепления к кости. В последнем случае вместе со связкой нередко отрывается небольшой костный фрагмент.

Предрасполагающими факторами, увеличивающими вероятность разрыва связок, являются рубцовые изменения вследствие предшествующих травм, повторные микроразрывы, обусловленные чрезмерной нагрузкой, и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов (артрозы), при которых патологические изменения возникают во всех элементах сустава, включая связки. С учетом этого аспекта, все разрывы связок делят на травматические (обусловленные травмой) и дегенеративные (возникшие вследствие износа или предшествующего повреждения и рубцевания).

Симптомы

Пациент жалуется на боль. Область повреждения отечна, контуры сустава сглажены. При частичном разрыве отек незначительный или умеренный, при полном – значительный, нередко с распространением на соседние анатомические сегменты. Кроме тяжести повреждения, степень отека зависит от давности травмы, поэтому несвежие (давностью свыше суток и более) растяжения или надрывы могут сопровождаться более выраженной припухлостью по сравнению со свежими полными разрывами. При полных разрывах на коже практически всегда выявляются кровоподтеки.

Степень ограничения опоры и движений также зависит от тяжести повреждения – от незначительного затруднения при растяжениях до невозможности опираться на ногу при полных разрывах. Пальпация связки резко болезненна. Крепитация отсутствует. При значительных надрывах и разрывах определяется патологическая подвижность в суставе (например, отсутствующие в норме боковые движения или излишняя подвижность в колене кпереди и кзади).

Диагностика

Разрывы связок по своим клиническим проявлениям часто очень схожи с околосуставными или внутрисуставными переломами, поэтому во всех подобных случаях назначается рентгенография для исключения повреждения кости. При отрывах связки в области прикрепления на рентгенограммах иногда обнаруживается свободно лежащая тонкая костная пластинка – фрагмент, оторвавшийся вместе со связкой. Для того чтобы исключить незначительные повреждения плотных структур сустава, назначают КТ сустава, для оценки степени повреждения связок – МРТ сустава. В некоторых случаях для диагностики и лечения используют артроскопию.

Разрыв связок плечевого сустава

Плечевой сустав – чрезвычайно активный сустав с широкой амплитудой разнообразных движений. В области этого сустава прикрепляется большое количество связок. С учетом локализации выделяют повреждения акромиальной связки (АКС), повреждения грудино-ключичной связки, повреждения сухожилий короткой и длинной головки бицепса и повреждения вращающей манжеты плеча, образованной сухожилиями надостной, подостной, подлопаточной и малой круглой мышцы.

Диагноз выставляется на основании клинической картины и данных рентгенографии плечевого сустава, свидетельствующих об отсутствии костных повреждений. При подозрении на повреждение суставной губы и полные разрывы других связок назначают МРТ плечевого сустава. В некоторых случаях используют артрографию и ультрасонографию. Если при помощи перечисленных исследований не удается установить локализацию и объем повреждений, пациента направляют на артроскопию плечевого сустава которая может использоваться в качестве как диагностического, так и лечебного метода (для ушивания дефекта).

Лечение чаще консервативное. Молодым пациентам накладывают гипс на 3 недели, пожилым больным проводят иммобилизацию с использованием широкой косыночной повязки в течение 2 недель. Всех пациентов направляют на физиотерапию (при отсутствии противопоказаний). После прекращения иммобилизации рекомендуют выполнять специальные упражнения для разработки сустава. При этом в течение 1,5 месяцев необходимо избегать форсированных движений, особенно – повторяющих те, при которых произошел разрыв.

Хирургические операции показаны при полных, тяжелых и повторных разрывах. Операция может быть проведена как классическим методом, с использованием открытого доступа, так и через небольшой разрез, с применением артроскопического оборудования. Связку сшивают, в послеоперационном периоде проводят иммобилизацию, назначают физиотерапию, массаж и ЛФК. Исход разрыва связок плечевого сустава обычно благоприятный.

Разрыв связок локтевого сустава

Мало распространенная травма, обычно выявляется у спортсменов (игроков в гольф, теннисистов, бейсболистов) очень редко происходит в быту. Может наблюдаться повреждение кольцевидной связки лучевой кости, а также локтевой и лучевой коллатеральных связок. Чаще возникают неполные разрывы связок (растяжения и надрывы). Признаками повреждения являются кровоизлияния в мягкие ткани, гемартроз, отек и боль, усиливающаяся при движениях. При полных разрывах возможно некоторое смещение предплечья.

Для исключения перелома и вывиха выполняется рентгенография локтевого сустава. Локализацию и степень повреждения связок уточняют при помощи МРТ локтевого сустава. Лечение обычно консервативное – иммобилизация сроком 2-3 нед., возвышенное положение конечности, анальгетики и противовоспалительные препараты. После прекращения иммобилизации назначают ЛФК. Физиолечение используют с осторожностью и не во всех случаях. При полных разрывах осуществляют оперативное вмешательство – сшивание или пластику связки с использованием ауто- или аллотрансплантата.

Разрыв связок лучезапястного сустава и связок пальца

Наблюдаются реже, чем повреждения связок плеча, но чаще, чем разрывы связок локтевого сустава. Причиной повреждения становятся резкие движения или падение на руку в результате спортивной или бытовой травмы. Наблюдается отек, гемартроз, кровоизлияния и боль, усиливающаяся при движениях. В тяжелых случаях возможна нестабильность сустава. Клинические проявления повреждения связок сходны с переломами костей запястья, поэтому для исключения перелома выполняют рентгенографию лучезапястного сустава, а для оценки степени повреждения связок – МРТ лучезапястного сустава. Лечение – холод, иммобилизация в течение 2-3 нед., противовоспалительные и обезболивающие препараты, затем физиотерапия и ЛФК.

Разрывы боковых (коллатеральных) связок пальца возникают при чрезмерных резких отклонениях пальца в лучевую или локтевую сторону. В результате возникает боль, припухлость, кровоподтеки и боковая неустойчивость сустава. Движения болезненны. Перелом исключают при помощи рентгенографии пальца. Лечение консервативное – гипсовая лонгета или тейпирование пальца (наложение специальной лейкопластырной повязки), УВЧ. Если неустойчивость сустава сохраняется по окончании восстановительного периода, показана хирургическая операция.

Разрыв связок тазобедренного сустава

Встречается относительно редко, тяжелые разрывы обычно сочетаются с другими повреждениями сустава. Причиной может стать падение с высоты, автодорожная катастрофа или спортивная травма (прыжки с шестом, бег с препятствиями, горнолыжный спорт). Проявляется болью, отеком, кровоизлияниями в области сустава, распространяющимися на бедро и паховую область. Движения ограничены, может появляться боль или неприятные ощущения при попытке отклонить туловище в сторону.

Диагноз выставляется на основании рентгенографии тазобедренного сустава и МРТ тазобедренного сустава. Лечение обычно консервативное – анальгетики, противовоспалительные средства, иммобилизация с использованием специального брейса в течение 1 месяца. В этот период пациенту рекомендуют пользоваться костылями, передвигаясь сначала без опоры, а потом – с частичной опорой на больную конечность. Физиотерапию назначают с 2-3 сут. после травмы, применяют УВЧ, электрофорез, лазеротерапию и магнитотерапию. После уменьшения болей начинают занятия ЛФК.

Разрыв связок коленного сустава

Широко распространенное повреждение, чаще встречается у профессиональных спортсменов и молодых людей, ведущих активный образ жизни. Возникает при сильном прямом ударе по колену или резком повороте туловища при фиксированной голени. Возможны разрывы наружной боковой (большеберцовой), внутренней боковой (малоберцовой), задней крестообразной и передней крестообразной связок. Выделяют три степени разрыва: 1 степень – растяжение, 2 степень – надрыв, 3 степень – полный разрыв.

В момент травмы возникает резкая боль, иногда возникает ощущение «вывиха» голени в сторону, кпереди или кзади. Коленный сустав отечен, определяется гемартроз. Возможны кровоподтеки. Движения ограничены. При разрыве боковых связок при слегка согнутом суставе определяется патологическая подвижность в боковом направлении. При разрыве передней крестообразной связки выявляется симптом переднего «выдвижного ящика», при разрыве задней крестообразной связки – симптом заднего «выдвижного ящика».

Для исключения переломов применяют рентгенографию коленного сустава. Для оценки тяжести повреждений используют МРТ и артроскопию коленного сустава. Лечение разрывов 1 и 2 степени обычно консервативное – покой, иммобилизация, противовоспалительные и обезболивающие средства. Через несколько дней после травмы назначают тепловые процедуры. В период реабилитации пациента направляют на массаж и ЛФК. При свежих полных разрывах и нестабильности сустава после лечения по поводу неполных повреждений показано хирургическое вмешательство – сшивание или пластика связки.

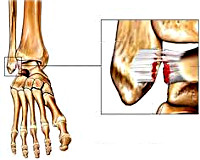

Разрыв связок голеностопного сустава

Растяжения, надрывы и разрывы связок голеностопного сустава – самые распространенные в травматологии повреждения связочного аппарата. В отличие от разрывов связок других локализаций, эта травма часто носит бытовой характер, хотя может встречаться и у спортсменов. Основной причиной является подворачивание ноги при беге или ходьбе. Количество повреждений связок голеностопа резко увеличивается в зимний сезон, особенно в период гололедицы.

Проявляется болью, отеком, кровоподтеками, ограничением опоры и движений. При неполных разрывах симптомы выражены слабо или умеренно, опора на ногу сохранена. При полных разрывах наблюдается значительный отек с переходом на подошвенную поверхность стопы, большие кровоподтеки и резкое ограничение движений. Опора на конечность невозможна. Для исключения перелома лодыжек выполняют рентгенографию голеностопного сустава. Для оценки степени разрыва связок при необходимости назначают МРТ голеностопного сустава.

Лечение в большинстве случаев консервативное. В первые сутки используют холод, с третьего дня – сухое тепло. Рекомендуют возвышенное положение конечности. При полных разрывах и значительных надрывах накладывают гипс, при легких повреждениях на время ходьбы сустав фиксируют эластичным бинтом. При необходимости применяют НПВС в таблетках, мазях и кремах. Назначают УВЧ, парафиновые аппликации и диадинамические токи. В восстановительном периоде проводят занятия ЛФК. Операции требуются в исключительных случаях – при тяжелых полных разрывах одной или нескольких связок.