Какие черты характерны для архитектурных сооружений в городах месопотамии чем они обусловлены

Архитектура стран Двуречья и Месопотамии

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 15:27, реферат

Описание работы

Месопотамией (т. е. Междуречьем) в широком смысле слова называют равнину в долине рек Тигра и Евфрата К ней относится и Ассирия – область в средней части долины Тигра, расположенная по обеим сторонам реки.

Часто только северную часть долины называют Месопотамией, а южную часть равнины принято называть Двуречьем.

Почти одновременно с Древним Египтом в конце 4 тыс. до н. э. в этом районе возникли первые рабовладельческие государства. Здесь жили многочисленные племена и народы, которые вели бесконечные войны за земли и рабов. На протяжении трёх тысяч лет, сменяя друг друга, здесь создавались и гибли различные рабовладельческие деспотии: сначала древнейшие шумеро-аккадские государства, а затем Вавилон, Ассирия, Нововавилонское, или Халдейское, царство.

Содержание

1. Исторические условия развития стран Двуречья и Месопотамии.

2. Архитектура Двуречья (4-2 тыс. до н. э.)

3. Архитектура Ассирии (1 тыс. до н.э.)

4. Архитектура Двуречья. Нововавилонское царство (VII – VI вв. до н.э.)

Работа содержит 1 файл

Arkhitektura_stran_Dvurechya_i_Mesopotamii.doc

Архитектура стран Двуречья и Месопотамии.

1. Исторические условия развития стран Двуречья и Месопотамии.

2. Архитектура Двуречья (4-2 тыс. до н. э.)

3. Архитектура Ассирии (1 тыс. до н.э.)

4. Архитектура Двуречья. Нововавилонское царство (VII – VI вв. до н.э.)

1. Исторические условия развития стран Двуречья и Месопотамии.

Месопотамией (т. е. Междуречьем) в широком смысле слова называют равнину в долине рек Тигра и Евфрата К ней относится и Ассирия – область в средней части долины Тигра, расположенная по обеим сторонам реки.

Часто только северную часть долины называют Месопотамией, а южную часть равнины принято называть Двуречьем.

Почти одновременно с Древним Египтом в конце 4 тыс. до н. э. в этом районе возникли первые рабовладельческие государства. Здесь жили многочисленные племена и народы, которые вели бесконечные войны за земли и рабов. На протяжении трёх тысяч лет, сменяя друг друга, здесь создавались и гибли различные рабовладельческие деспотии: сначала древнейшие шумеро-аккадские государства, а затем Вавилон, Ассирия, Нововавилонское, или Халдейское, царство.

Как и во всякой земледельческой культуре в Месопотамии явления природы рассматривались как творение богов, живших на небе. В Месопотамии существовал астральный культ и небу уделяли особое внимание.

Люди поклонялись множеству богов, каждый город связывал себя с отдельным божеством. Боги изображались в виде людей, зверей и фантастических существ сверхъестественной силы: крылатых львов, быков и т. п.

Заупокойный культ не получил в Месопотамии такого значительного развития, как в Древнем Египте, но он существовал и был связан с человеческими жертвоприношениями.

В государствах Двуречья в 4 – 3 тыс. до н. э. возникла письменность, зародились основы математики (сложилась десятеричная система счета), основы астрономии (был создан лунный календарь, установилось деление циферблата на 12 частей), была широко распространена торговля, было развито строительство ирригационных систем.

Политическими единицами являлись города-государства. В дальнейшем экономические причины вызвали необходимость их объединения в более крупные государственные образования.

Земля принадлежала царю и жрецам, между которыми велась борьба за власть. Города-государства были сильно укреплены, в них были созданы войска, т. к. борьба за власть и существование между городами, а также крупные нашествия были постоянными явлениями в истории Месопотамии.

Нестабильность природных явлений, постоянные набеги соседних народов представляли постоянную угрозу жизни месопотамского человека. Для него мир состоял из борьбы между противоположными силами, смертельную битву, в которой побеждало зло или добро, постоянно нарушая равновесие. Даже боги выступали в двойственной природе – устрашающей и благодетельной.

2. Архитектура Двуречья (4-2 тыс. до н. э.)

В Двуречье в начале 3 тыс. до н. э. возникла наиболее древняя шумерская цивилизация. Раньше других на юге Двуречья возникли шумерские города-государства – Ур, Урук, Лагаш и др., которые в дальнейшем объединились в более крупные государственные образования. Около 2600 г. до н.э. царь Эаннатум основал I династию Ура.

Около 2400 г. до н.э. на севере Двуречья появился город Аккад и всё Двуречье было объединено под властью аккадского царя Саргона. Обе культуры (шумерская и аккадская) объединяются.

Государство Аккад погибло в 23 в. до н.э., а около 2100 г. до н.э. создается новое, более мощное государство того же типа – царство Шумера и Аккада под властью царей Ура. Была основана III династия Ура. К 2000 г. до н.э. произошло полное этническое слияние шумерийцев и аккадцев.

Особенности архитектуры Двуречья в значительной мере объясняются природными условиями.

Отсутствие камня и древесины в долинах Тигра и Евфрата и изобилие глины привели к изобретению и применению кирпича-сырца, а затем и обожженного кирпича, который применялся только для облицовки зданий и то лишь в исключительных случаях.

Таким образом, здания строились из необожженных кирпичей, соединенных раствором. Через каждые 5 – 13 слоев кирпича во всю толщину стены укладывались тростник или тростниковая циновка, промазанные битумом, которые предохраняли стены от влаги и почвенных солей.

Стены были довольно толстые с вертикальными выступами и нишами. Так как материал стен был недолговечным, то жилища должны были постоянно перестраиваться. Часто новые сооружения возводили на развалинах старых зданий. Поэтому постройки настраивались одна на другую, что в настоящее время создает сложности при раскопках.

Дерево применялось ограниченно и очень ценилось. Чаще всего из дерева выполнялись перекрытия. Стволы были не очень длинные, а ширина комнат соответствовала длине ствола. Поэтому помещения получались узкие и длинные.

Отдельно стоящие опоры, хотя и встречались уже в 3 тыс. до н.э., но использовались редко.

Наверное, из-за недостатка леса, кирпичные стены начали перекрывать сводами, часто ложными. Свод и арка были внедрены именно шумерами, откуда они перешли в Рим, а затем в зодчество феодальной Европы.

Здания возводились на платформах, чтобы защитить их от сырой земли. Поэтому важной частью архитектурного ансамбля стали длинные лестницы и пандусы.

Зодчество Двуречья носило крепостной характер.

В ранних поселениях Двуречья прослеживается постепенный переход от однокомнатных, отдельно стоящих строений к сравнительно большим многокомнатным домам Впоследствии утвердилось жилище с прямоугольным контуром плана, в центре которого находился двор (открытый в южных районах Двуречья, и крытый – в северных районах), вокруг которого располагались различные комнаты.

Часто двор был вымощен обожженным красным кирпичом и в центре располагался сток для отвода воды (в крупных поселениях уже имелась канализация).

Дома были с плоской крышей, без окон, с освещением через дверные проемы.

Дома зажиточных горожан начала 2 тыс. до н.э. могли быть двухэтажными, с деревянной галереей, огибавшей внутренний двор

К концу 4 – началу 3 тыс. до н.э. ко времени возникновения первичных мелких государственных образований складывается характерный для Передней Азии тип поселения. Центром каждого города- государства являлся храм, имевший большое усадебное хозяйство, в котором хранился весь урожай города. Жрецы распоряжались имуществом населения. Город окружался крепостной стеной.

Наиболее ранний южношумерский храм – храм в Эриду Отличительные черты храма станут характерны и для последующих храмов Южного Двуречья. Он стоит на платформе, на которую ведут лестницы (или пандусы), имеет внутренний открытый дворик, в котором находился стол для подношений и алтарь богов. Вокруг двора располагаются помещения и святилище.

Единственный элемент декора храма – узкие прямоугольные ниши с наружной и внутренней сторон стены.

Примером храма такого типа является Белый Храм в Уруке Он был сооружен на платформе, возвышающейся над постройками предшествующих времен. Вход на вершину пролегал по откосам и лестницам, которые связывали между собой террасы. Святилище имело побеленные стены.

В декоре храмов появляется мозаика и роспись.

К особой категории построек относится единственный дошедший до нас образец общественного сооружения в Уруке, по-видимому, помещение для народных собраний (конец 4 тыс. до н.э.), так называемое «Красное здание».

К стенам обширного замкнутого двора примыкали колонны и полуколонны, украшенные красно-бело-черной мозаикой из раскрашенных шляпок обожженных глиняных конусов, забитых в стены. Преобладал красный цвет, отсюда условное название «Красное здание» (Рис. 115).

К концу 3 тыс. до н.э. наряду с храмом на платформе появляется новый тип здания – зиккурат, который становится одним из характерных зданий архитектуры Двуречья.

Зиккурат – культовая постройка при храме. Представляет собой ступенчатую башню из нескольких убывающих кверху трапецевидных огромных платформ, сложенных из кирпича-сырца. Верхняя площадка увенчивалась небольшим святилищем – «жилищем бога».

Наклонные или отвесные стены платформ имели разные цвета: нижняя платформа – черный (обмазка битумом), средняя – красный (облицовка обожженным кирпичом), верхняя – белый (побелка); позже применялись и другие цвета. Стены святилища облицовывались, по-видимому, синими глазурованными керамическими плитками. Символическая расцветка от темного к светлому как бы связывала между собой земные и небесные сферы (людей с богами).

Лучше других сохранился зиккурат в Уре (22 – 21 вв. до н.эПлатформы соединялись лестницами или пандусами.Стены платформ членились прямоугольными нишами.

Происхождение зиккуратов до сих пор не выяснено. Зиккурат, по-видимому, представлялся местом обитания божества и местом хранения подношений божествам. Напоминает возвышающийся алтарь. Считается, что зиккураты предназначались также для наблюдения с верхней платформы за звездами, которые играли очень большую роль в религии народов Месопотамии.

Зиккурат служил центральной вертикальной осью в композиции всего города, а его монументальная лестница была одним из лучших конструкторских решений в месопотамской архитектуре.

Внизу рядом с зиккуратом стоял обычно большой храм для широких масс молящихся. Соединение зиккурата и храма типично для архитектуры Двуречья. Много позднее зиккурат отмирает, остается один только храм. Отличительная черта архитектуры зиккурата – монументальность, которая достигалась массивностью, простотой форм и объемов.

С середины 3 тыс. до н.э. начинается строительство дворцов.

Архитектура дворца восходит к архитектуре жилища с рядом внутренних дворов, вокруг которых располагались помещения.

Дворцы представляли собой крупные архитектурные комплексы, защищенные одной или несколькими стенами. Они имели многочисленные секции, сообщавшиеся между собой и расположенные вокруг центрального двора.

Вход осуществлялся через единственные входные ворота. Дворец делился на 2 части: парадную и жилую. Парадная часть имела многочисленные официальные залы, складские помещения, мастерские, служебные помещения, жилища для работников, которые размещались вокруг открытых дворов, через которые проникал свет.

В жилой части вокруг дворов располагались жилые помещения и подсобные.

Стены украшались красочными рельефами, мозаиками, росписями, эмалированными кирпичами Общая композиция дворцов нерегулярна, но отдельные его части построены симметрично.

Застройка городов Двуречья проводилась стихийно. Между домами были кривые и узкие переулки и тупики Снаружи города обносились крепостной стеной. Примером является город Ур (3 тыс. до н.э. – 6 в. до н.э

Религиозно-административный центр города (священный участок) в свою очередь был обнесен крепостной стеной. Его отличала некоторая регулярность планировки, но здания располагались асимметрично.

Колоссальный зиккурат, примыкающие к нему святилище и двор отделены ещё одной двойной стеной.

Священный участок обычно несколько возвышался над окружающей застройкой. Он тесно связан с дворцовыми корпусами, расположенными внутри его ограды. Это говорит о том, что дворцы в восточных деспотиях были глубоко связаны с культом и культовыми зданиями.

Простые объемы, главным образом в виде кубов и параллелепипедов, и вертикальное членение плоскостей стен – основные черты шумерской и вавилонской архитектуры.

Кирпичное сырцовое строительство Двуречья со всеми выработанными для него строительными принципами оказало решающее влияние на архитектуру соседних стран – Ассирии, государств Малой Азии, где также преобладают постройки из кирпича, хотя эти области достаточно богаты и другими строительными материалами (лесом и камнем).

3. Архитектура Ассирии (1 тыс. до н.э.)

К 18 в. до н.э. возникает государство Вавилон. При царе Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.) город Вавилон достиг огромного могущества и превратился в столицу новой империи, охватившей всю Месопотамию, Двуречье и другие земли.

С середины 14 и до конца 7 вв. до н.э. на этих землях будет господствовать Ассирия.

Ассирия – крупное военно-деспотическое рабовладельческое государство, которое вело грабительские войны.

Военный характер Ассирийского государства наложил определенный отпечаток на характер зодчества. В градостроительстве широкое распространение получают города-крепости и укрепленные дворцы.

В ассирийской архитектуре чувствуется влияние культуры государства Митанни и Южного Двуречья.

Некоторые ассирийские города, которые строились или перестраивались относительно поздно, были строго распланированы. Например, город Дур-Шаррукин, резиденция Саргона II, VIII в. до н.э.

Правители строго следили за соблюдением правил застройки.

Жилые дома строились из кирпича-сырца, с плоскими крышами. Они мало отличались от домов Двуречья.

В храмовой архитектуре важную роль играл зиккурат, заимствованный у шумерийцев, обычно семиярусный, несколько более геометризованный. В одном городе могло быть и несколько зиккуратов; иногда зиккураты были сдвоены.

Архитектура древней Месопотамии

Государства древней Месопотамии, то есть долины рек Тигра и Евфрата, как и Египет, принадлежали к крупным речным цивилизациям. Поэтому и здесь строители были в большом почете, а искусство архитектуры развилось раньше, чем в других странах. Но камня здесь не хватало, зато было много глины. Вот почему мастера Древнего Двуречья стали первыми в мире архитекторами, которые работали преимущественно с кирпичом. В Египте также знали кирпич, но использовали его главным образом для бытовых сооружений. Из кирпича, часто даже необожженного на огне, а только высушенного на солнце, складывали жилье бедняков. Более важные строения делали из камня.

В Древней Месопотамии кирпич становится основным материалом как для бытовых, так и для архитектурных сооружений. Используют преимущественно кирпич необожженный, дерево, необходимое для сборки крупных очагов, тоже вещь дефицитная. Итак, настоящий кирпич стоит достаточно дорого, его используют только для облицовки. Хорошо, что климат Месопотамии это позволяет, ведь дождя здесь почти не бывает. Однако климат климатом, а за века, прошедшие от большинства некогда величественных глиняных сооружений почти ничего не осталось. К тому же, кроме дождей, бывают еще разливы рек. Для того чтобы защитить сооружения от разливов, древние строители ставили их на высокие террасы, иногда делали из обожженного кирпича нижний этаж. Еще одним важным строительным материалом был асфальт, который также задерживал влагу. Кроме того, асфальт смешивали с глиной, образуя вязкий раствор вроде цементного, и им скрепляли кирпичи. Строительный раствор — тоже изобретение жителей Двуречья. В Египте кладка была сухой, то есть хорошо отесанные камни плотно подгонялись друг к другу, но ничем не скреплялись.

Но, как мы уже говорили, несмотря на все эти большие достижения древних мастеров, большая часть созданных ими сооружений потерпела сокрушительное разрушение. Понадобился очень кропотливый труд археологов и историков, изучавших записи древних авторов, чтобы мы сейчас могли представить себе первоначальный вид этих сооружений. Как это ни странно, лучше других сохранились наиболее древние — так называемые зикураты.

Зикураты — это тоже пирамиды, но не такие, как в Египте. Они ступенчатые и состоят из нескольких ярусов. Внутри их делали из необожженной глины, сверху обливывали глазурованным кирпичом. В отличие от египетских пирамид зикураты не имели никаких внутренних камер. Храм, посвященный божеству, ставили на верхушке. Глазурь на глазурованном кирпиче была разноцветной. Снизу зикурат на две трети облагали черным кирпичом, верхнюю треть делали красной, храм — голубым с золотом. Считается, что в представлении своих строителей зикурат был моделью вселенной. Нижний черный ярус символизировал подземный мир, связанный со смертью, красный — означал средний мир, где живут люди, голубовато — золотой храм на вершине был символом верхнего мира богов. До наших времен лучше всего сохранился зикурат у города Чога — Занбиль, на юго-западе Ирана. Самым большим был зикурат в Вавилоне. Он был 90 м высотой и занимал площадь около 8100 кв. м. Это сооружение считается прототипом библейской Вавилонской башни.

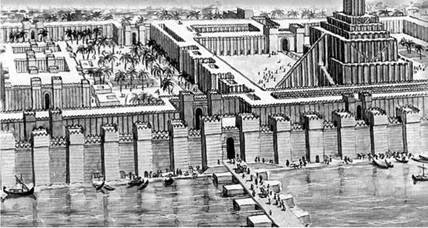

Зикурат был не единственной важной архитектурной достопримечательностью Вавилона. В период своего подъема это был, пожалуй, самый большой город в мире. Древнегреческий историк Геродот писал в V ст. до н. э., что Вавилон «устроен так прекрасно, как ни один из известных нам городов». Город имел четкое планирование и представлял собой прямоугольник, окруженный двойной стеной. Через каждые 20 м наружной стены возвышалась зубчатая башня, квадратная по плану. Внутренняя стена была меньше, чем внешняя, за ней начинались городские здания. Достаточно большой участок земли между двумя стенами горожане обрабатывали, чтобы иметь запас продуктов на случай осады. Все укрепления были сделаны из обожженного кирпича. Здания внутри города тоже напоминали оборонительные сооружения. Характерной чертой городского пейзажа были плоские крыши, окруженные зубцами.

Стены часто украшали голубой и бирюзовой глазурью. Этот декоративный прием и сейчас остается любимым в некоторых странах Востока. Сейчас из памятников Вавилона сохранились Ворота Иштар и Дорога процессий, окруженная зубчатыми стенами.

Какие черты характерны для архитектурных сооружений в городах месопотамии чем они обусловлены

Какие черты характерны для архитектурных сооружений в городах-государствах месопотамии?чем они обусловлены?

Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?

Ответы и объяснения 1

Архитектура Месопотамии Постоянные войны привели к тому, что основное направление архитектуры было призвано к созданию крепостей. Отличительными чертами месопотамских городов были мощные ворота, укрепленные двери и рамы, тяжелые колонны. Бронзовых львов, расположенных у дверей, привнесли вавилоняне. Кроме того, появились такие архитектурные формы, как башни и купола, а также арки. Дома строились из глины и кирпича, в центре города, как правило, находился зиккуратХрамы-зиккураты предназначались для верующих, которые могли прийти туда и принести дары богу. Именно архитектурное искусство Месопотамии создало один из самых знаменитых храмов в истории – Вавилонскую башню. Это было сооружение из семи башен, расположенных одна на другой, а на вершине находилось святилище бога Мардука. Еще одно важное сооружение – ворота богини Иштар. Вавилон, бывший тогда крупнейшим городом государства, был наполнен множеством дворцов и храмов, но мощные ворота, украшенные синими плитами с образами быков и драконов, выделялись среди прочих архитектурных сооружений.

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

Этого делать не стоит:

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Другие предметы.

В данном разделе публикуются вопросы и ответы на них к непопулярным предметам.

Архитектурные стили

История человечества запечатлена не только на страницах книг, все этапы мировой цивилизации находили отражение и в памятниках архитектуры. В любом городе с многовековой историей сохранились здания, которые могут познакомить нас с различными периодами развития человечества. Кто-то сказал, что архитектура – это история в камне. Но чтобы читать эту «каменную книгу», необходимы определенные знания, например, представление об архитектурных стилях. Именно о них и рассказывает наша книга.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Архитектурные стили предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

архитектура Древнего мира

Архитектура на заре туманной юности мира

Как известно, строить человечество начало еще много тысячелетий тому назад, а значит, можно сказать, что архитектурная деятельность относится к наиболее древним видам человеческих занятий и что уже в те далекие доисторические времена закладывались основы дальнейшего развития архитектуры.

Доисторический период принято делить на следующие основные этапы: палеолит, неолит, бронзовый и железный века. Вместе с тем очень трудно четко определить их границы, так как развитие человеческого общества всегда было неравномерным. Сохранившиеся остатки поселений человека указывают на существование различных укладов жизни людей в разных районах земного шара на разных этапах истории человечества.

Первые монументальные каменные сооружения в Европе, созданные в середине II тысячелетия до н. э. (Испания, Франция, Северная Европа и Ирландия), были культовыми. Их называют менгирами, дольменами и кромлехами.

Менгиры — это вертикально поставленные, обычно необработанные камни значительной высоты, часто образующие длинные ряды (аллея менгиров в Бретани, север Франции). Дольмен обычно состоит из двух больших, стоящих рядом вертикальных камней, на которые положен грубо обработанный каменный блок (Дания, Бретань). Они часто расположены так, что образуют длинные, похожие на коридоры пространства. Установленные по кругу вертикальные камни, соединенные между собой положенными на них также каменными блоками, называются кромлехами.

Выдающимся сооружением подобного рода является Стоунхендж недалеко от Солсбери в Южной Англии. Это комплекс, состоящий из массивных четырех — и восьмиметровых камней, поставленных вертикально и образующих центрическую композицию.

Исследовав сооружение с помощью радиоуглеродного метода, ученые пришли к выводу, что постройка Стоунхенджа началась на рубеже IV–III тысячелетия до н. э.

Каменные блоки тщательно обработаны каменными орудиями, что свидетельствует о мастерстве и достаточно высоком уровне развития людей того времени, наличии у них чувства пространственной композиции. В композиции стоунхенджского кромлеха соблюдены и определенные законы, связанные с астрономией, что, впрочем, часто встречалось в архитектуре древних веков (например, в Египте и Центральной Америке).

Назначение Стоунхенджа до сих пор остается загадкой. Если верить легендам, его построил во времена короля Артура не кто иной, как волшебник Мерлин. В середине XVII в. английский архитектор Иниго Джонс решил, что Стоунхендж — дело рук римлян. В начале XIX века появилась версия, что Стоунхендж — это святилище друидов. В ХХ веке профессор астрономии Дж. Хокинс истолковал Стоунхендж как грандиозную обсерваторию. В книге «Расшифрованный Стоунхендж» (965 г.) Хокинс утверждает, что свойства Стоунхенджа позволяли предсказывать различные астрономические явления, а весь комплекс — не только древнейшая обсерватория, а также календарь и вычислительная машина. Археологи отозвались об идеях Хокинса скептически: Стоунхендж — святилище и больше ничего. Историк Ричард Аткинсон назвал «Расшифрованный Стоунхендж» книгой «тенденциозной, самонадеянной, небрежно написанной и неубедительной». Тем не менее, теория Хокинса до сих пор весьма популярна.

Междуречье, или Двуречье (греч. Месопотамия), т. е. долины рек Тигра и Евфрата, было одним из древнейших очагов человеческой культуры. Этот географический район имел естественные границы в виде Персидских гор на востоке и безводной Сирийской пустыни на западе. По своим природным данным Двуречье не представляло собой единого ландшафтного целого, климат тоже был весьма неоднороден. Среднее течение рек Тигра и Евфрата относилось к зоне континентального климата с резкими сменами дневных и ночных температур. Верховье Тигра располагалось в горном ландшафте, где зимой иногда выпадал снег. Нижнее течение Тигра и Евфрата располагалось ближе к субтропикам.

Различны были по своему режиму реки, питающие земли Двуречья. Тигр — река быстрая, с высокими каменистыми берегами, на ней часто случались разрушительные паводки. Разлив Тигра начинался в конце февраля, а к началу июля воды его спадали. Разлив Евфрата начинался одновременно с разливом Тигра, но протекал медленнее и заканчивался только к началу октября. Районы нижнего течения Тигра и Евфрата нуждались в создании многочисленных каналов и ирригационных систем. Таким образом сама земля здесь способствовала развитию архитектурных знаний и строительных навыков. В Междуречье мало деревьев и камня, но вполне доступны были глина, тростник, мелкий речной кустарник. Поэтому первым строительным материалом здесь стали циновки и плетни из тростника и лозы, обмазанные глиной (они использовались как ограждающие конструкции домов, каркас которых состоял из плотных связокфашин того же тростника), а также сырцовые кирпичи из смеси глины, песка и соломы, которые применялись для более ответственных сооружений. А так как наносные почвы Двуречья не выдерживали больших нагрузок, крупные дворцовые и храмовые комплексы возводились на обширных монолитных платформах большой высоты.

История Двуречья, насчитывающая несколько тысячелетий, представляет собой пеструю картину смены народов и государств. Первый этап развития этого региона протекал между 3200—800 гг. до н. э.

Звание древнейшего государства мира по праву носит Шумер — цивилизация, существовавшая на юго-востоке Междуречья в IV–III тысячелетиях до н. э. Он считается первой цивилизацией на Земле. Кроме ирригационной системы орошения и полива, шумерам приписывается множество изобретений, таких как клинописное письмо, колесо, обожженный кирпич, сельскохозяйственные орудия, гончарный круг и даже пивоварение, а также и формирование первых (в современном понимании) стилей в архитектуре.

Вскоре после своего создания Шумер объединился в единое целое с государством Аккад (на территории нынешнего Ирака). Поэтому на слуху такие выражения, как шумеро-аккадский эпос, шумеро-аккадская цивилизация или шумеро-аккадская архитектура.

Шумеро-аккадская архитектура достигла своего расцвета в эпоху III династии Ура. К этому времени относятся храмы, дворцы и другие здания, раскопанные в развалинах Ура, Эшнунны (Ашнуннака) и Описа (Хафаджи). Здесь были обнаружены целые архитектурные комплексы, в состав которых наряду с дворцами, гробницами и храмами входили особые, типичные для древней Месопотамии храмовые ступенчатые башни — зиккураты (ziggurat — святая гора). Первые башни в форме ступенчатых террас появились в долинах Тигра и Евфрата в конце IV тысячелетия до н. э. По мнению ученых, зиккурат имитировал святилище на вершине горы, которых шумеры лишились, когда перебрались на равнины Месопотамии со своей горной прародины (ее современные ученые так и не нашли). Предположительно она находилась где-то в Азии и располагалась близко к морю. В шумерских текстах упоминается загадочный остров Дильмун, а в шумерском языке слова «страна» и «гора» пишутся одинаково.

Возможно, воспоминание об этих храмовых башнях сохранилось в библейской легенде о вавилонской башне. Зиккурат представляет собой поставленные друг на друга параллелепипеды (в другом варианте — усеченные пирамиды). За исключением верхнего объема — собственно святилища, — они не имеют интерьера.

Зиккурат Этеменанки (Вавилон)

Зиккураты шумеров были трехступенчатыми. Сооружение символизировало Вселенную, террасы обозначали подземный мир, мир земной и мир небесный и были окрашены в разные цвета. Вавилонские зиккураты были семиступенчатыми. Их террасы, по одной из версий, окрашивались в символические цвета планет: черный (Сатурн, или Нинурта), белый (Меркурий, или Набу), пурпурный (Венера, или Иштар), синий (Юпитер, или Мардук), ярко-красный (Марс, или Нергал), серебряный (Луна, или Син) и золотой (Солнце, или Шамаш). Известно, что храм на вершине в Уруке был окрашен в ослепительно белый цвет, а в Вавилоне и Уре инкрустирован глазурованным голубым кирпичом — цвета неба.

Шумеро-аккадская архитектура оказала влияние на развитие позднейших архитектурных форм в Вавилонии и Ассирии. На это указывает композиция древнеассирийского храма богини Иштар в Ашшуре, орнаментация стен в большом дворце в Мари, а также длительное использование древней архитектурной формы ступенчатой храмовой башни — зиккурата (последний всплеск строительства зиккуратов относится уже к VI в. до н. э.).

Дальнейшее развитие Двуречья связано с историей двух крупных государственных образований — Вавилонии и Ассирии. История Вавилонского царства делится на два периода: Старовавилонское царство (XIХ — XVI вв. до н. э.) и Нововавилонское царство (VII–VI вв. до н. э.). Ассирийское государство также имело два крупных этапа развития: первый относился к началу XVIII в. до н. э., а второй — к концу XII–IX вв. до н. э.

До наших дней зиккураты сохранились в Ираке (в древних городах Борсиппе, Вавилоне, Дур-Шаррукине, все — I тыс. до н. э.) и Иране (в городище Чогха-Занбиль, II тыс. до н. э.). Обратимся к строительным приемам древних зодчих. Сырой, только что отформованный кирпич, уложенный в стену без раствора, высыхая, слеживался в монолитную массу. Для лучшего просушивания стен такой кладки большой толщины в них устраивали дренажно-вентиляционные каналы, а для большей прочности их армировали циновками из тростника или пальмовыми стволами.

Применение высушенного на солнце кирпича (его изготовляли в виде широких плит и укладывали на глино-известковый раствор) повысило прочностные качества стеновых конструкций, расширило возможности сырцовой кладки. Для прочности такие стены подпирались контрфорсами [2] (это инженерное усовершенствование тоже придумали ассирийцы).

Зубчатый в плане профиль стен, основанный на древней традиции, имел не столько декоративное назначение, сколько позволял облегчить кладку без потери прочности, а также избежать перегрева стены сочетанием освещенных и затененных участков. Ломаная линия стены, образуемая выступами, стала характерной чертой архитектуры Двуречья.

Использование стандартного прямоугольного кирпича открыло возможность регулярной модульной кладки и геометрической упорядоченности планировки. А вот для производства обожженного кирпича не хватало топлива, поэтому применялся он редко, в основном как облицовочный материал для сырцовых конструкций или для кладки цокольных частей зданий, которым угрожала сырость.

Для гидроизоляции в Двуречье использовался битум, его выходы на поверхность образовывали целые озера. Битум применялся также как связующий слой для кирпичной кладки, для окраски и улучшения осадки стен, устройства асфальтовых полов.

Также учитывались и принципы термоизоляции. От солнечного перегрева дома защищались толстыми, часто двойными стенами. Площадь теплоотдачи увеличивала сотовидная облицовка стен небольшими глиняными трубками, открытыми отверстиями наружу. Окна, когда они делались, были небольшими, помещались в верхней части стены, под самым потолком, и имели вид узких щелей. Здания также освещались через дверной проем и отверстие в крыше. В сущности, это были вентиляционные отверстия.

Под отвесными лучами солнца сильнее всего прогревалась, конечно, кровля; здесь толстый земляной накат крыши засевали травой, что давало дополнительный эффект охлаждения. Кроме того, крышу затеняли навесами, образующими террасы и павильоны, используемые как спальни. Чтобы усилить воздухообмен в жилище, над ним вместо крыши-наката возводили глиняный купол вытянутого силуэта, хотя в основном покрытия были плоскими.

Недостаток дерева ограничивал его использование устройством крыш и столярными изделиями. Стволы местной пальмы позволяли перекрывать только небольшие пролеты в 3–4 м, и часто вместо пальмового наката помещения перекрывали сводами из сырцового кирпича; в этом случае помещения были еще уже. Ограниченные возможности конструкций перекрытия обусловили и особый характер планировки хозяйственной и жилой застройки Двуречья в виде системы смежных тоннелеобразных помещений. Во дворцах, где применяли балки из привозного ливанского кедра, залы достигали ширины 7–0 метров.

Камень, как и дерево, привозили с севера, стоил он дорого и шел только на облицовку, скульптуру, памятные стелы. Здания штукатурились глиной или алебастром, стены расписывались, украшались мозаикой из фигурных керамических гвоздей, глазурованные кирпичи или плитки голубого, желтого, коричневого, черного, белого цветов выкладывались наборным рисунком.

Конструктивной особенностью монументального зодчества этого региона было применение искусственно возведенных платформ (с IV тыс. до н. э.). Как мы уже отмечали, большие дворцовые и храмовые комплексы возводились на высоких и обширных монолитных платформах, поскольку наносные почвы Двуречья не выдерживали больших нагрузок. Платформы изолировали здание от сырости почвы, увлажняемой разливами, и вместе с тем позволяли сделать здание видимым со всех сторон.

Дворцы царей и храмы возносились на недосягаемую высоту, к небу. Так были сформированы архитектурные типы неприступных крепостей и святилищ на подиумах-террасах. На плоских равнинах Двуречья это стало не только наиболее эффективным средством защиты от наводнений, но и композиционным приемом выделения важнейших сооружений из окружающей застройки.

Ассирия, подражая вавилонской архитектуре, также строила свои дворцы и храмы из сырцового кирпича, даже тогда, когда стал более доступен природный строительный материал — камень, импортируемый из других местностей. Также подражательством предшественникам объясняется использование точно сохраненных, практически скопированных платформ, необходимых на болотистой почве Вавилонии, но практически не нужных на севере страны.

Обнаруженные во время раскопок на юге жилые здания имели внутренний открытый двор, вокруг которого группировались крытые помещения. Эта планировка, соответствовавшая климатическим условиям страны, легла в основу и дворцовых построек Южного Двуречья. В северной части региона обнаружены дома, которые вместо открытого двора имели центральную комнату с перекрытием.

Характеризуя в целом градостроительство Двуречья, следует отметить, что оно выделялось среди других стран Древнего мира своим рационализмом и экономным использованием городских земель, высоким по тому времени уровнем инженерной подготовки территории и крепостного строительства, а также мастерским использованием местного строительного материала.

Что же касается роли городов Двуречья в развитии мирового градостроительства, то она была весьма значительной. Многими поколениями строителей городов Ассирии и Вавилонии были решены такие крупные градостроительные задачи, как проблема монументального главного здания города (в виде зиккурата), использование колористики (цветов и их сочетаний) как одного из композиционных средств при формировании городских ансамблей, применение планировочных модулей [3] при разбивке городских территорий и многое другое. Все эти градостроительные достижения в разной степени нашли свое отражение в градостроительстве более поздних эпох и, в частности, в средневековых городах Передней и Центральной Азии.

Архитектура Древнего Египта

В то время, когда другие народы находились еще на стадии доисторического развития, египтяне уже обладали высоким и развитым искусством. И уже с самых ранних времен в египетском искусстве ведущее положение занимала архитектура. Иногда говорят, что настоящая архитектура начинается с Египта. Но точные археологические даты установить невозможно: при нынешнем состоянии научных знаний приходится классифицировать памятники в порядке следования современных им династий, подобно тому, как определяется последовательность геологических напластований: их последовательность нам известна, но число лет установить точно нельзя. Однако можно определить несколько исходных точек: первые династии охватывают период около шести тысяч лет; XIX династия, при которой египетское искусство достигает наибольшего блеска и выразительности и к которой относятся грандиозные архитектурные памятники Фив, относится к XIV веку до н. э. XXVI династия заканчивается покорением Египта персами в VI в. до н. э. Это уже период зарождения греческого искусства.

В древнеегипетской архитектуре есть один нюанс, присущий именно ей и выделяющий ее из ряда других систем древнего зодчества, — самые значительные, монументальные, дорогостоящие, грандиозные и внушительные архитектурные произведения, дошедшие до нас, связаны не с живыми, а с покойниками. Издревле основными сооружениями были не только храмы, но и монументальные гробницы царей и знати. Это объясняется тем особым значением, которое имели в Египте заупокойные культы, тесно связанные с широко развитыми культами умирающих и воскресающих божеств природы. Причем загробной жизни внимания уделялось гораздо больше, чем земной! И следствием этого особого отношения древних египтян к своему посмертному бытию стало то, что наибольшее внимание отдавалось гробницам, заупокойным храмам и всем остальным архитектурным формам, большим и малым, связанным с культами мертвых.

Другие особенности египетской архитектуры обусловлены применением определенных строительных материалов. Как и Месопотамия, Египет — страна, лишенная строительного леса. Дерева в Египте было так же мало, как и в других оазисах африканской пустыни. Здесь произрастали только пальмы, сикоморы, дающие дерево плохого качества, и тростник. Обычным строительным материалом служила глинистая земля Нильской долины. Также в каменоломнях в скалах, окружающих Нильскую долину, добываются огромные глыбы известняка и песчаника, а гранит доставляется из области Нильских порогов.

Поэтому естественно, что фараоны и знать, которые уделяли особое внимание обеспечению себе посмертной вечной жизни, а следовательно, и сооружению прочных гробниц, еще в самые древние времена стали применять для их сооружения камень — наиболее прочный из имевшихся у древних зодчих материал. Гробницы — дома вечности — явились первыми каменными постройками.

В это же время дома, предназначенные для живых, египтяне, независимо от своего социального положения, строили из не очень-то прочного дерева, тростника, глины или кирпича-сырца и никогда не использовали камень (вот почему до нас дошло так мало египетских жилищ).

Светские здания вообще почти не сохранились. О внешнем виде дворцов мы можем судить только лишь по изображениям их фасадов на стелах и саркофагах, представление же о домах дают помещавшиеся в гробницы глиняные домики для души. Среди немногочисленных сохранившихся жилищ большинство составляют деревенские лачуги, и лишь в столичном городе Ахетатоне обнаружены дома представителей знати.

Древнейшие дома додинастического периода зачастую представляли собой простые убежища для защиты от ветра и солнца, вполне пригодные для жизни в условиях сухого и жаркого климата. Усадьбы знати — это уже довольно сложные сооружения: с ванными комнатами, канализацией и просторными общими комнатами с высокими потолками и небольшими окнами, тесными спальнями и отдельно стоящими кухнями, скотными дворами и зернохранилищами. Общие комнаты часто украшали настенными росписями. Лестница вела на крышу, где семья проводила значительную часть времени, или на второй этаж. При жилище имелась молельня для поклонения одному или нескольким богам (в Ахетатоне — исключительно Атону), обычно представлявшая собой отдельное сооружение во внутреннем дворе дома. Поскольку большинство египтян, за исключением фараонов, имели по одной жене, в обычном жилище отсутствовали специальные женские помещения. Египтянки участвовали в общественной жизни и обладали многочисленными правами, которых были лишены женщины в других странах Древнего Востока.

Итак, памятники египетской архитектуры можно разделить на два типа: памятники архитектуры, применявшей в качестве строительного материала глину (сюда относятся жилища и крепостные сооружения), и памятники мегалитического характера, к которым относятся культовые здания — храмы и гробницы.