Какие соединения входят в состав атф о чем свидетельствует

Какие соединения входят в состав атф о чем свидетельствует

Натрия аденозинтрифосфат / АТФ /

Латинское название

Регистрационный номер

Фармакологическая группа

C.01.E.B Прочие препараты для лечения заболеваний сердца

Действующее вещество (МНН)

Лекарственная форма

Раствор для внутривенного введения.

Описание

Прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый раствор.

Состав

Форма выпуска и упаковка

Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл.

По 1 мл в ампулы.

5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной (ПВХ) либо из пленки полиэтилентерефталатной (ПЭТФ). 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным помещают в пачку из картона для потребительской тары. Или 5 или 10 ампул вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным помещают в пачку из картона для потребительской тары с гофрированным вкладышем. При упаковке ампул с точкой или кольцом излома скарификатор ампульный не вкладывают.

Упаковка для стационаров: 4, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкциями по применению в количестве, равном количеству контурных ячейковых упаковок, помещают в пачку из картона для потребительской тары. 50 или 100 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкциями по применению в количестве, равном количеству контурных ячейковых упаковок, помещают в коробку из гофрированного картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 2 до 8 °С.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Владелец РУ

Производитель

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Отследить кинетику парентерально введенного препарата Натрия аденозинтрифосфат не представляется возможным из-за высокого напряжения разнообразных реакций, происходящих с участием собственного аденозинтрифосфата (АТФ). Вместе с тем известно, что натрия аденозинотрифосфат быстро распадается в месте введения на аденозин и фосфатные остатки, которые в дальнейшем используются для синтеза новых молекул АТФ.

Показания

Препарат Натрия аденозинтрифосфат применяется для купирования пароксизмов наджелудочковых тахикардий (исключая фибрилляцию и/или трепетание предсердий).

Противопоказания

С осторожностью

Препарат Натрия аденозинтрифосфат применяют с осторожностью:

— брадикардия в межприступный период;

— атриовентрикулярная блокада I степени;

— блокада ножек пучка Гиса;

— фибрилляция и трепетание предсердий;

— артериальная гипотензия;

— ишемическая болезнь сердца;

— гиповолемия;

— перикардит;

— стеноз клапанов сердца;

— артериовенозный шунт слева-направо;

— недостаточность мозгового кровообращения;

— состояния после пересадки сердца (менее 1 года).

Беременность и грудное вскармливание

В связи с отсутствием результатов контролируемых клинических исследований, применение препарата Натрия аденозинтрифосфат при беременности допускается только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В связи с отсутствием данных о выделении трифосаденина в грудное молоко, грудное вскармливание на время лечения препаратом Натрия аденозинтрифосфат следует прекратить.

Способ применения и дозы

Передозировка

Симптомы

Передозировка препарата Натрия аденозинтрифосфат может проявляться головокружением, артериальной гипотензией, кратковременной потерей сознания, аритмией.

Лечения

Введение препарата немедленно прекращают (из-за короткого периода полувыведения побочные эффекты быстро проходят). При необходимости возможно введение ксантинов (теофиллин, аминофиллин), которые являются конкурентными антагонистами трифосаденина и снижают его действие.

Побочное действие

Особые указания и меры предосторожности

Введение препарата Натрия аденозинтрифосфат, как правило, необходимо проводить только внутривенно под медицинским наблюдением, при контроле функции сердца и артериального давления.

Из-за риска развития артериальной гипотензии препарат Натрия аденозинтрифосфат необходимо применять с осторожностью у пациентов с ишемической болезнью сердца, гиповолемией, перикардитом, стенозом клапанов сердца, артериовенозным шунтом слева-направо, недостаточностью мозгового кровообращения.

Натрия аденозинтрифосфат следует с осторожностью применять у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда, с тяжелой хронической сердечной недостаточностью, нарушением проводящей системы сердца (атриовентрикулярная блокада I степени, блокада ножек пучка Гиса) из-за возможности их усугубления при введении препарата.

При развитии стенокардии, тяжелой брадикардии, артериальной гипотензии, дыхательной недостаточности или асистолии/остановки сердца, введение препарата Натрия аденозинтрифосфат необходимо прекратить.

Препарат может вызывать судороги у предрасположенных пациентов (судороги в анамнезе различного происхождения).

Опыт применения препарата Натрия аденозинтрифосфат у пациентов после трансплантации сердца отсутствует.

Лицам, находящимся на диете с низким содержанием натрия, необходимо учитывать, что препарат содержит натрий.

Влияние на способность управлять механизмами

Влияние препарата Натрия аденозинтрифосфат на способность к управлению автотранспорта и другими механизмами не изучалось.

Взаимодействие

Дипиридамол усиливает действие трифосаденина, в некоторых случаях вплоть до асистолии, поэтому не рекомендуется одновременное введение препаратов. При необходимости введения трифосаденина, необходимо прекратить лечение дипиридамолом за 24 часа до введения трифосаденина или снизить его дозу.

Производные пурина (кофеин, теофиллин, аминофиллин), ксантинола никотинат и другие ксантины являются конкурентными антагонистами трифосаденина, их применение следует избегать в течение 24 часов перед введением трифосаденина. Ксантиносодержащие продукты (в т.ч. чай, кофе, шоколад) не следует употреблять за 12 часов до введения препарата Натрия аденозинтрифосфат.

Карбамазепин может усиливать угнетающее действие трифосаденина на атриовентрикулярное проведение, что может привести к полной атриовентрикулярной блокаде.

Натрия аденозинтрифосфат нельзя вводить одновременно с сердечными гликозидами в больших дозах, поскольку усиливается риск со стороны сердечно-сосудистой системы.

Аденозинтрифосфат

Содержание

Химические свойства

Систематическое наименование АТФ:

9-β-D-рибофуранозиладенин-5′-трифосфат, или 9-β-D-рибофуранозил-6-амино-пурин-5′-трифосфат.

Химически АТФ представляет собой трифосфорный эфир аденозина, который является производным аденина и рибозы.

Пуриновое азотистое основание — аденин — соединяется β-N-гликозидной связью с 1′-углеродом рибозы. К 5′-углероду рибозы последовательно присоединяются три молекулы фосфорной кислоты, обозначаемые соответственно буквами: α, β и γ.

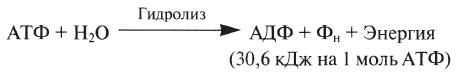

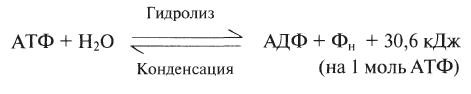

АТФ относится к так называемым макроэргическим соединениям, то есть к химическим соединениям, содержащим связи, при гидролизе которых происходит освобождение значительного количества энергии. Гидролиз макроэргических связей молекулы АТФ, сопровождаемый отщеплением 1 или 2 остатков фосфорной кислоты, приводит к выделению, по различным данным, от 40 до 60 кДж/моль.

Высвобожденная энергия используется в разнообразных процессах, протекающих с затратой энергии.

Роль в организме

Главная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией многочисленных биохимических реакций. Являясь носителем двух высокоэнергетических связей, АТФ служит непосредственным источником энергии для множества энергозатратных биохимических и физиологических процессов. Всё это реакции синтеза сложных веществ в организме: осуществление активного переноса молекул через биологические мембраны, в том числе и для создания трансмембранного электрического потенциала; осуществления мышечного сокращения.

Помимо энергетической АТФ выполняет в организме ещё ряд других не менее важных функций:

Пути синтеза

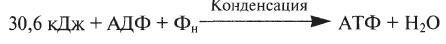

В организме АТФ синтезируется путём фосфорилирования АДФ:

Фосфорилирование АДФ возможно двумя способами: субстратное фосфорилирование и окислительное фосфорилирование (используя энергию окисляющихся веществ). Основная масса АТФ образуется на мембранах митохондрий в ходе окислительного фосфорилирования H-зависимой АТФ-синтазой. Субстратное фосфорилирование АТФ не требует участия мембранных ферментов, оно происходит в процессе гликолиза или путём переноса фосфатной группы с других макроэргических соединений.

Реакции фосфорилирования АДФ и последующего использования АТФ в качестве источника энергии образуют циклический процесс, составляющий суть энергетического обмена.

В организме АТФ является одним из самых часто обновляемых веществ, так у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин. В течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2000—3000 циклов ресинтеза (человеческий организм синтезирует около 40 кг АТФ в день), то есть запаса АТФ в организме практически не создаётся, и для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянно синтезировать новые молекулы АТФ.

Молекула АТФ в биологии: состав, функции и роль в организме

Первооткрывателями АТФ стали учёные-биохимики гарвардской школы тропической медицины — Йеллапрагада Суббарао, Карл Ломан и Сайрус Фиске. Открытие произошло в 1929 году и стало главной вехой в биологии живых систем. Позднее, в 1941 году, немецким биохимиком Фрицем Липманом было установлено, что АТФ в клетках является основным переносчиком энергии.

Строение АТФ

Эта молекула имеет систематическое наименование, которое записывается так: 9-β-D-рибофуранозиладенин-5-трифосфат, или 9-β-D-рибофуранозил-6-амино-пурин-5-трифосфат. Какие соединения входят в состав АТФ? Химически она представляет собой трифосфорный эфир аденозина — производного аденина и рибозы. Это вещество образуется путём соединения аденина, являющегося пуриновым азотистым основанием, с 1-углеродом рибозы при помощи β-N-гликозидной связи. К 5-углероду рибозы затем последовательно присоединяются α-, β- и γ-молекулы фосфорной кислоты.

Это интересно: немембранные органоиды клетки, их особенности.

Вот как записываются эти химические реакции:

Энергия, высвобожденная в ходе указанных реакций, используется в дальнейших биохимических процессах, требующих определённых энергозатрат.

Это интересно: примером рационального природопользования является что?

Роль АТФ в живом организме. Её функции

Какую функцию выполняет АТФ? Прежде всего, энергетическую. Как уже было выше сказано, основной ролью аденозинтрифосфата является энергообеспечение биохимических процессов в живом организме. Такая роль обусловлена тем, что благодаря наличию двух высокоэнергетических связей, АТФ выступает источником энергии для многих физиологических и биохимических процессов, требующих больших энергозатрат. Такими процессами являются все реакции синтеза сложных веществ в организме. Это, прежде всего, активный перенос молекул через клеточные мембраны, включая участие в создании межмембранного электрического потенциала, и осуществление сокращения мышц.

Кроме указанной, перечислим ещё несколько, не менее важных, функций АТФ, таких, как:

Как образуется АТФ в организме?

Синтез аденозинтрифосфорной кислоты идёт постоянно, т. к. энергия организму для нормальной жизнедеятельности нужна всегда. В каждый конкретный момент содержится совсем немного этого вещества — примерно 250 граммов, которые являются «неприкосновенным запасом» на «чёрный день». Во время болезни идёт интенсивный синтез этой кислоты, потому что требуется много энергии для работы иммунной и выделительной систем, а также системы терморегуляции организма, что необходимо для эффективной борьбы с начавшимся недугом.

В каких клетках АТФ больше всего? Это клетки мышечной и нервной тканей, поскольку в них наиболее интенсивно идут процессы энергообмена. И это очевидно, ведь мышцы участвуют в движении, требующем сокращения мышечных волокон, а нейроны передают электрические импульсы, без которых невозможна работа всех систем организма. Поэтому так важно для клетки поддерживать неизменный и высокий уровень аденозинтрифосфата.

Каким же образом в организме могут образовываться молекулы аденозинтрифосфата? Они образуются путём так называемого фосфорилирования АДФ (аденозиндифосфата). Эта химическая реакция выглядит следующим образом:

АДФ + фосфорная кислота + энергия→АТФ + вода.

Фосфорилирование же АДФ происходит при участии таких катализаторов, как ферменты и свет, и осуществляется одним из трёх способов:

Как окислительное, так и субстратное фосфорилирование использует энергию веществ, окисляющихся в процессе такого синтеза.

Вывод

Аденозинтрифосфорная кислота — это наиболее часто обновляемое вещество в организме. Сколько в среднем живёт молекула аденозинтрифосфата? В теле человека, например, продолжительность её жизни составляет менее одной минуты, поэтому одна молекула такого вещества рождается и распадается до 3000 раз за сутки. Поразительно, но в течение дня человеческий организм синтезирует около 40 кг этого вещества! Настолько велики потребности в этом «внутреннем энергетике» для нас!

Весь цикл синтеза и дальнейшего использования АТФ в качестве энергетического топлива для процессов обмена веществ в организме живого существа представляет собой саму суть энергетического обмена в этом организме. Таким образом, аденозинтрифосфат является своего рода «батарейкой», обеспечивающей нормальную жизнедеятельность всех клеток живого организма.

Коротко и простым языком про молекулы АТФ

Что оно такое – молекулы АТФ?!

В наших клетках происходят различные энергетические процессы: запасание и использование энергии, ее трансформация и высвобождение. Кажется невероятным, что какая-то абстрактная энергия вдруг может преобразовываться и создавать другие молекулы, выполняя при этом полезную работу для организма.

Для справки: АТФ (аденозинтрифосфат) – молекула, которая выполняет роль источника энергии для всех процессов в организме, в том числе, и для движения. Открыта эта молекула была в 1929 году. Главным источником для производства молекулы АТФ служит глюкоза.

По сути, молекула АТФ – это своеобразная молекулярная батарея, которая сохраняет энергию в те моменты, когда она не используется, и потом высвобождает энергию при необходимости организма.

Структура и формула энергетических молекул

При расщеплении молекулы АТФ происходит сокращение мышечного волокна, из-за чего выделяется энергия, позволяющая мышцам сокращаться.

Для того чтобы дать организму энергию АТФ проходит несколько этапов. В процессе каждого этапа вырабатывается большее количество энергии, но всегда то, которое затребовано самим организмом.

Главный источник для выработки АТФ — это глюкоза, которая расщепляется в клетках. Молекулы АТФ насыщают энергией длинные волокна мышечных тканей, которые содержат протеин — миозин. Именно так формируются мышечные клетки.

Когда наш организм отдыхает – цепочка процессов преображения молекулы АТФ идёт в обратную сторону. И в этих целях также задействована глюкоза. Созданные молекулы АТФ будут вновь использоваться, как только это станет необходимо организму.

Когда созданная молекулами энергия не нужна, она сохраняется в организме и высвобождается тогда, когда это потребуется.

Молекулы АТФ синтезируют три основные биохимические системы:

– Система гликогена и молочной кислоты

Что это дает нашему организму?!

Фосфагенная система – будет использоваться когда мышцы работают недолго, но очень интенсивно (порядка 10 секунд). Благодаря этой системе происходит постоянная циркуляция небольшого количества молекул АТФ в мышечных клетках. Такой энергии хватит на короткий забег или интенсивную силовую нагрузку в бодибилдинге.

Гликоген и молочная кислота — снабжают энергией организм медленнее, чем предыдущая система. Используется энергия АТФ, которой может хватить на полторы минуты интенсивной работы. В анаэробном режиме мышцы сокращаются крайне мощно и быстро. Именно благодаря этой системе можно пробежать 400 метров спринтерского бега или рассчитывать на более длительную интенсивную тренировку в зале. Но долгое время так работать не позволит ощущение боли в мышцах, которая появляется из-за переизбытка молочной кислоты.

Аэробное дыхание — эта система включается, если тренировка продолжается более двух минут. Тогда мышцы начинают получать энергию молекул АТФ из углеводов, жиров и протеинов. В этом случае АТФ синтезируется медленно, зато энергии хватает надолго — физическая активность может продолжаться несколько часов. Это происходит благодаря тому, что глюкоза распадается без препятствий, у неё нет никаких сторонних противодействий — как препятствует молочная кислота в предыдущем анаэробном процессе.

Роль АТФ в организме

После описания синтеза трех биохимических систем становится понятно, что основная роль АТФ в организме — это обеспечение энергией всех многочисленных биохимических процессов и реакций организма.

То есть большинство энергозатратных процессов у живых существ происходит благодаря АТФ.

Но кроме этого молекула АТФ играет важную роль в синтезе нуклеиновых кислот, регулирует различные биохимические процессы, передает гормональные сигналы клеткам организма и другое.

Вместо выводов

Итак, АТФ – это молекула, которая даёт энергию всем процессам, происходящим в организме, в том числе, она даёт энергию для движения.

Важная роль АТФ в организме и жизни человека доказана не только учёными, но и многими спортсменами, бодибилдерами, фитнес-тренерами. Понимание важности этого вопроса помогает сделать тренировки более эффективными и правильно рассчитать свои физнагрузки.

Для всех, кто занимается силовыми тренировками в зале, фитнесом, бегом и другими видами спорта, нужно понимать и помнить – какие блоки упражнений необходимо выполнять в то или иное время тренировки. Благодаря этому можно откорректировать форму фигуры, проработать мышечную структуру, снизить лишний вес и добиться других улучшающих результатов для своего организма.

Какие соединения входят в состав атф о чем свидетельствует

На рисунке представлены два способа изображения структуры АТФ. Аденозинмонофосфат (АМФ), аденозиндифосфат (АДФ) и аденозинтрифосфат (АТФ) относятся к классу соединений, называемых нуклеогидами. Молекула нук-леотида состоит из пятиуглеродного сахара, азотистого основания и фосфорной кислоты. В молекуле АМФ сахар представлен рибо-зой, а основание — аденином. В молекуле АДФ две фосфатные группы, а в молекуле АТФ — три.

Значение АТФ

При расщеплении АТФ на АДФ и неорганический фосфат (Фн) высвобождается энергия:

Реакция идет с поглощением воды, т. е. представляет собой гидролиз (в нашей статье мы много раз встречались с этим весьма распространенным типом биохимических реакций). Отщепившаяся от АТФ третья фосфатная группа остается в клетке в виде неорганического фосфата (Фн). Выход свободной энергии при этой реакции составляет 30,6 кДж на 1 моль АТФ.

Из АДФ и фосфата может быть вновь синтезирован АТФ, но для этого требуется затратить 30,6 кДж энергии на 1 моль вновь образованного АТФ.

В этой реакции, называемой реакцией конденсации, вода выделяется. Присоединение фосфата к АДФ называется реакцией фосфорилирования. Оба приведенных выше уравнения можно объединить:

Катализирует данную обратимую реакцию фермент, называемый АТФазой.

Всем клеткам, как уже было сказано, для выполнения их работы необходима энергия и для всех клеток любого организма источником этой энергии служит АТФ. Поэтому АТФ называют «универсальным носителем энергии» или «энергетической валютой» клеток. Подходящей аналогией служат электрические батарейки. Вспомните, для чего только мы их не используем. Мы можем получать с их помощью в одном случае свет, в другом звук, иногда механическое движение, а иногда нам нужна от них собственно электрическая энергия. Удобство батареек в том, что один и тот же источник энергии — батарейку — мы можем использовать для самых разных целей в зависимости от того, куда мы ее поместим. Эту же роль играет в клетках АТФ. Он поставляет энергию для таких различных процессов, как мышечное сокращение, передача нервных импульсов, активный транспорт веществ или синтез белков, и для всех прочих видов клеточной активности. Для этого он должен быть просто «подключен» к соответствующей части аппарата клетки.

Аналогию можно продолжить. Батарейки требуется сначала изготовить, а некоторые из них (аккумуляторные) так же, как и АТФ, можно перезарядить. При изготовлении батареек на фабрике в них должно быть заложено (и тем самым израсходовано фабрикой) определенное количество энергии. Для синтеза АТФ тоже требуется энергия; источником ее служит окисление органических веществ в процессе дыхания. Поскольку для фосфорилирования АДФ энергия высвобождается в процессе окисления, такое фосфорилирование называют окислительным. При фотосинтезе АТФ образуется за счет световой энергии. Этот процесс называют фотофос-форилированием (см. разд. 7.6.2). Есть в клетке и «фабрики», производящие большую часть АТФ. Это митохондрии; в них размешаются химические «сборочные линии», на которых образуется АТФ в процессе аэробного дыхания. Наконец, в клетке происходит и перезарядка разрядившихся «аккумуляторов»: после того как АТФ, высвободив заключенную в нем энергию, превратится в АДФ и Фн, он может быть вновь быстро синтезирован из АДФ и Фн за счет энергии, полученной в процессе дыхания от окисления новой порции органических веществ.

Количество АТФ в клетке в любой данный момент очень невелико. Поэтому в АТФ следует видеть только носителя энергии, а не ее депо. Для длительного хранения энергии служат такие вещества, как жиры или гликоген. Клетки весьма чувствительны к уровню АТФ. Как только скорость его использования возрастает, одновременно возрастает и скорость процесса дыхания, поддерживающего этот уровень.

Роль АТФ в качестве связующего звена между клеточным дыханием и процессами, идущими с потреблением энергии, видна из рисунка Схема эта выглядит простой, но она иллюстрирует очень важную закономерность.

Можно, таким образом, сказать, что в целом функция дыхания заключается в том, чтобы вырабатывать АТФ.

Суммируем вкратце сказанное выше.

1. Для синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата требуется 30,6 кДж энергии на 1 моль АТФ.

2. АТФ присутствует во всех живых клетках и является, следовательно, универсальным носителем энергии. Другие носители энергии не используются. Это упрощает дело — необходимый клеточный аппарат может быть более простым и работать более эффективно и экономно.

3. АТФ легко доставляет энергию в любую часть клетки к любому нуждающемуся в энергии процессу.

4. АТФ быстро высвобождает энергию. Для этого требуется всего лишь одна реакция — гидролиз.

5. Скорость воспроизводства АТФ из АДФ и неорганического фосфата (скорость процесса дыхания) легко регулируется в соответствии с потребностями.

6. АТФ синтезируется во время дыхания за счет химической энергии, высвобождаемой при окислении таких органических веществ, как глюкоза, и во время фотосинтеза — за счет солнечной энергии. Образование АТФ из АДФ и неорганического фосфата называют реакцией фос-форилирования. Если энергию для фос-форилирования поставляет окисление, то говорят об окислительном фосфорилиро-вании (этот процесс протекает при дыхании), если же для фосфорилирования используется световая энергия, то процесс называют фотофосфорилированием (это имеет место при фотосинтезе).