Каковы основные этапы развития римского государства что позволило римлянам создать огромную державу

Каковы основные этапы развития римского государства что позволило римлянам создать огромную державу

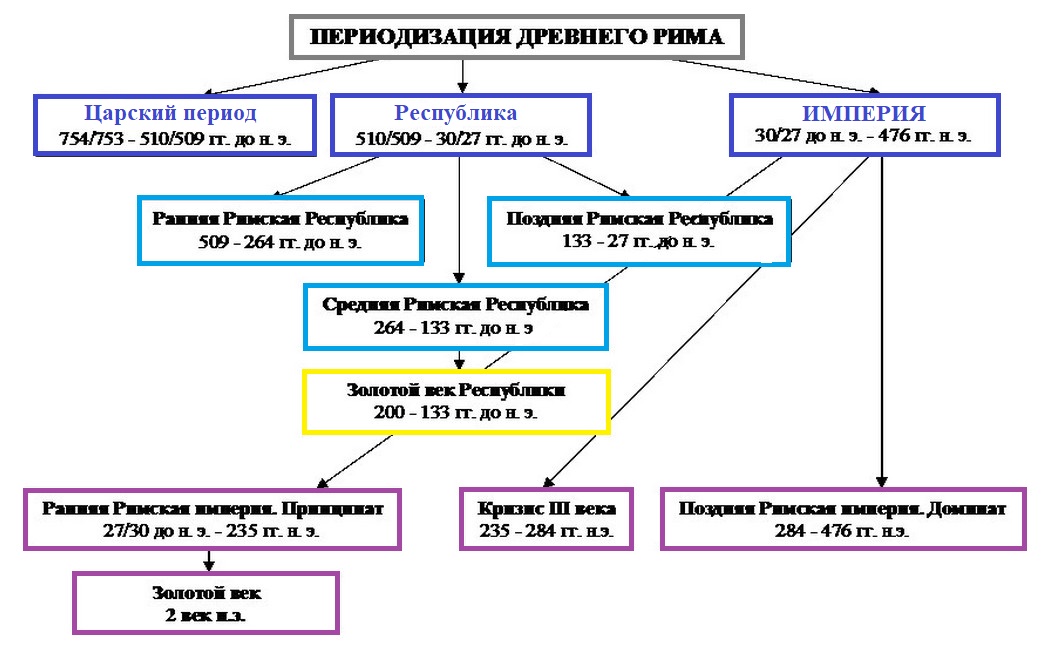

1. Периодизация В истории государства Древнего Рима выделяют три периода:

Во время начального, так называемого царского, периода Римом последовательно правили семь царей:

2. Общественный и государственный строй в царский период Время основания города Рима (753 г. до н. э.) характеризуется процессами разложения первобытнообщинного строя у племен, обосновавшихся у реки Тибр. Объединение путем войн трех племен (древних латинян, сабинян и этрусков) привело к образованию в Риме общины. Экономической основой ранней римской общины было сельское хозяйство.

· правом на наследование этого надела и родового имущества вообще;

· правом на получение от рода помощи и защиты;

· правом на участие в религиозных обрядах и празднествах и т. д. Другая часть населения, стоявшая вне родовой организации, называлась плебеями. Плебеи были лично свободными, несли военную службу наряду с патрициями, но получали не равную с ними долю военной добычи и должны были довольствоваться лишь подачками.

С течением времени численность плебса увеличилась, и он превратился в политическую и экономическую силу, противостоявшую патрициату. Политическая история Рима нескольких веков отмечена борьбой плебеев за уравнение своих прав с патрициями.

3. Реформа Сервия Туллия Традиция приписывает царю Сервию Туллию (середина V в. до н. э.) реформу общественного устройства, в результате которой плебеи были введены в состав populus romanus (римского народа). Она основывалась на имущественном различии и территориальном делении, что усилило процесс ослабления кровнородственных связей, лежавших в основе первобытнообщинной организации.

Реформа Сервия Туллия завершила процесс ломки основ родового строя. Включив плебеев в состав римского народа, допустив их к участию в центуриатном и трибутном народных собраниях, она способствовала консолидации свободных, обеспечивала их господство над рабами.

uCrazy.ru

Навигация

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ОПРОС

СЕЙЧАС НА САЙТЕ

КАЛЕНДАРЬ

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Предмет: | Зарубежная история |

| Тип работы: | Реферат |

| Язык: | Русский |

| Дата добавления: | 28.01.2019 |

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

По этой ссылке вы сможете найти рефераты по зарубежной истории на любые темы и посмотреть как они написаны:

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

История древнего Рима последний этап в развитии древнего мира, охватывает время с начала 1-го тысячелетия до нашей эры. (754 г. до н.э. традиционная дата основания города Рима) до конца 5-го века до нашей эры (476 г. н.э. падение Западной Римской империи). В своем развитии следует выделить определенные периоды. В V веках нашей эры произошло формирование раннеримского рабовладельческого общества; происходит дальнейшее развитие от небольшого сообщества на Тибре до сильнейшей итальянской, а затем и средиземноморской державы.

Литературные данные о происхождении Рима являются легендарными и противоречивыми. Это отмечают сами древние авторы. Так, например, Diosinius of Halicarnassus говорит, что «существует много разногласий как во время основания города Рима, так и в отношении личности его основателя». Наиболее распространенной версией было то, что цитирует Ливий: основатель Рима был потомком троянского Энея, прибывшего в Италию.

Изучение истории римского общества отслеживание основных закономерностей его экономического, социального, политического и культурного развития и выявление особенностей, присущих только древнему Риму, представляет особый интерес. Ведущие проблемы хода древней истории (определение уникальности экономического развития рабовладельческого общества, института рабства, социальной и классовой борьбы, форм рабовладельческих государств) были наиболее четко определены и завершены в римской литературе.

История цивилизации, как известно, начинается с Древнего Востока. Его новый и более высокий уровень связан с развитием древнего (греко-римского) общества, которое сформировалось в южной Европе в бассейне Средиземного моря. Древняя цивилизация достигает своего апогея и наибольшего динамизма в 1-м тысячелетии до нашей эры. в начале 1го тысячелетия нашей эры именно к этому времени принадлежат впечатляющие успехи греков и римлян во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в политической и правовой. Издревле человечество обязано множеством шедевров литературы и искусства, достижениями науки, права и философии, уникальными образцами демократической государственности.

Возникновение государства в древнем Риме

Развитие древнего государства

Время основания города Рима, историческая традиция которого связана с именами легендарных Ромула и Ремы и относится к 753 г. до н.э., характеризуется процессами разложения первобытнообщинного строя среди племен, которые поселились рядом с Река Тибр. Союз через войну трех племен древних латинян, сабинян и этрусков привел к образованию общины в Риме. Члены древнейших римских семей назывались патрициями.

Развитие скотоводства и сельского хозяйства привело к появлению частной собственности. Возникает также рабство, источниками которого являются войны и в то же время начало классового разделения общества.

В родах выделяются богатые аристократические семьи. На них передаются лучшие земельные участки, которые до сих пор считаются коллективной собственностью общины. Они получают большую долю военной продукции. В то же время также появляется отдельная социальная группа обнищавших членов общины, которые принимаются как часть чужих семей, а иногда и освобожденных рабов. Будучи лично свободными, но ограниченными в правах, они находились под покровительством патрициев покровителей, для чего, в свою очередь, они должны были предоставлять им имущество и личные услуги.

Климатические условия, благоприятные для скотоводства и земледелия, выгодное географическое положение и войны с точки зрения обмена и торговли привлекли постоянно растущее население иммигрантов из соседних племен в Рим. Они не вошли в римскую общину.

Новоприбывшее население вне общины римского клана называлось плебсом. Плебс пополнился из-за разрушенного и потерянного контакта с сообществом своих бывших членов. Плебеи оставались свободными, но были ограничены в имущественных и личных правах. Они могли получать земельные наделы только из свободной части общинного земельного фонда, не имели права вступать в брак с членами общины и были лишены возможности участвовать в управлении ее делами.

Во главе римской общины был избранный лидер река. Хотя по традиции его называли королем (отсюда и «период королей»), его полномочия были ограничены. Они сводились в основном к военным, священническим и судебным органам.

Руководящим органом был совет старейшин кланов Сенат. Общие вопросы были рассмотрены на национальном собрании. Однако его решения могут быть отклонены Сенатом и Рексом. Последний может издавать обязательные указы.

Сообщество включало 300 родов, объединяясь в 30 курий, которые, в свою очередь, были включены в 3 племени. Каждая курия в собрании была представлена только воинами (100 пешком и 10 верхом) и имела один голос.

Военизированный характер римской клановой организации позволял ей некоторое время сохранять свой закрытый характер. Но в Риме развивались процессы, которые неизбежно должны ускорить его крах. Появляются плебеи богатые ремесленники и торговцы, которые начинают играть все большую роль в экономике Рима. В то же время растет число бедных плебеев, многие из которых становятся неоплачиваемыми должниками патрициев и попадают в долговую кабалу. Бедная часть плебеев с ростом числа рабов становится еще более опасной для римской общины силой.

Ситуация осложнялась тем, что римляне были вынуждены привлекать плебеев для участия в военных походах. Развивающееся несоответствие между великой ролью, которую плебсы начали играть в жизни Рима, и его лишенным права голоса положением привело к плебейской борьбе за равные права с членами ослабленных внутренних противоречий сообщества римского клана, представленных его ведущей силой патриции. Это закончилось победой, разрушив закрытую римскую клановую организацию и тем самым расчистив путь для формирования государства.

Таким образом, возникновение государства в Древнем Риме явилось результатом общих процессов разложения первобытнообщинного строя, порожденных развитием частной собственности, имущественной и классовой дифференциации. Но эти процессы были ускорены борьбой плебеев за равенство с членами римской общины, которая окончательно разрушила основы клановой системы Древнего Рима.

Победа плебеев и появление государства в Древнем Риме связаны с реформами Рекса Сервия Туллия, относящимися к VI веку до н.э.

Реформы Сервия Туллия

Реформы Сервия Туллия заложили основы социальной организации римских имущественных и территориальных принципов. Все свободное население Рима как члены римских кланов, так и плебеи было разделено на категории собственности. Основой деления был размер земельного надела, которым владел человек. Те, кто получил полный отвод, вошли в первую категорию, три четверти во вторую и т. д. кроме того, особая группа граждан всадники была выделена из первого ранга, а безземельные пролетарии были разделены на отдельный шестой ранг.

В каждой категории выставлено определенное количество вооруженных людей, из которых складывались века сотни. Всадники составляли кавалерийские века, 1-3 ранга хорошо вооруженная пехота, 4-5 ранга легко вооруженная пехота. Пролетарии разоблачили одну безоружную центурию. Общее количество веков было 193. Из них. 18 веков всадников и 80 веков первой категории составляли более половины всех веков.

Самым важным в этой части реформ было то, что века стали не только военной, но и политической единицей. После того, как реформы, наряду с куриными собраниями, начали собираться собрания центурии (centuriate comitia), где каждая центурия имела один голос, и традиционное голосование начиналось с веков гонщиков и первой категории, и с их единодушием, конечно, это закончилось. Решение национального собрания центуриума получило силу закона, и это собрание отодвинуло второе место национального собрания курии.

Вторая часть реформ это разделение свободного населения по территориальному принципу. В Риме были образованы 4 городских и 17 сельских территориальных округов, для которых они сохранили старое название племен племена. В это племя входили как патриции, так и плебеи, жившие в нем, подчиненные его вождю. Он собирал с них налоги. Чуть позже территориальные племена также начали созывать свои собрания (комиссии по дани), на которых каждое племя имело один голос. Их роль долгое время оставалась второстепенной, но разделение населения на племена, в которых патриции и плебеи несли одинаковые обязанности, свидетельствовало о появлении в организации публичной власти в Риме территориального, а не принципа родства его действия.

Реформы Сервия Туллия, таким образом, завершили процесс разрушения основ племенной системы, заменив ее новым общественно-политическим устройством, основанным на территориальном разделении и имущественных различиях. Включая плебеев в «римский народ», позволяя им участвовать в сотнях и отдавать дань национальным собраниям, они помогали консолидировать свободных, обеспечивали их господство над рабами. Развивающееся государство стало формой такой консолидации и господства. Но в то же время государственная власть была направлена против свободных пролетариев.

Реформы, приписываемые Сервию Туллию, суммировали важнейший этап процесса формирования государства, но не завершили его. Этот процесс развивался как путем преобразования власти, унаследованной от клановой организации, так и путем создания новых. Это было основано на дальнейшей консолидации свободных в правящий класс, что потребовало окончательного устранения прежних различий между патрициями и плебеями. Реформы Сервия Туллия позволили плебеям участвовать в публичных собраниях, но не полностью устранили их политические и социальные ограничения. Следующие два столетия в истории Рима характеризуются продолжением борьбы плебеев за равенство прав с патрициями.

В этой борьбе можно выделить два основных этапа. В V в. до н.э. плебс добивался успеха в стремлении ограничить произвол чиновников, которые по традиции были патрициями. С этой целью в 494 г. до н.э. была создана плебейская трибуна. Плебейские трибуны, избранные плебеями в количестве до 10 человек, не обладали управленческими полномочиями, но имели право вето право запрещать выполнение распоряжений любого чиновника и даже указ сената. Вторым важным достижением плебеев была публикация в 451-450 гг. до н.э. законы XII содержат таблицы, ограничивающие способность магистратских патриций произвольно толковать обычное право. Эти законы свидетельствуют о почти полном равенстве плебеев с патрициями в гражданских правах само слово «плебей», судя по изложенному нами тексту законов, упоминается в них только один раз в связи с продолжение запрета браков между плебеями и патрициями. Однако этот запрет был вскоре в 445 году до нашей эры. был отменен Законом Канулы.

Второй этап относится к IV веку до н.э., когда плебеи получили право занимать государственные должности. В 367 г. до н.э. закон Лициния и Секстия установил, что один из двух консулов (старших должностных лиц) должен был быть избран от плебса, и ряд законов 364-337 до н.э. им было предоставлено право занимать оставшиеся государственные должности. В том же столетии были также обнародованы законы, которые способствовали объединению плебеев и патрициев.

Завершение борьбы плебеев за равенство было принято в 287 году до нашей эры. Закон Гортензии, согласно которому решения плебейских собраний в племенах стали распространяться не только на плебеев и, следовательно, получили ту же силу закона, что и решения центурированных собраний.

Формирование Римской республики

В 509 г. до н.э. в Риме, после изгнания последнего (седьмого) рекс Тарквиний Гордый, была создана республиканская система. Период республики это период интенсивного восходящего развития производства, что привело к значительным социальным сдвигам, отраженным в изменениях правового статуса отдельных групп населения. Значительную роль в этом процессе сыграли успешные завоевательные войны, неуклонно расширяющие границы римского государства, превращающие его в мощную мировую державу.

Основным социальным делением в Риме было деление на свободных и рабов. Единство свободных граждан Рима (Quirits) в течение некоторого времени поддерживалось существованием их коллективной собственности на землю и рабов, принадлежащих государству. Однако со временем коллективная собственность на землю стала фиктивной, государственный земельный фонд перешел к индивидуальным собственникам, пока, наконец, аграрный закон 3 года до нашей эры не ликвидировал его, окончательно утвердив частную собственность.

В период республики организация власти была довольно простой и некоторое время удовлетворяла условиям, которые были в Риме в момент возникновения государства. За следующие пять веков существования республики размер государства значительно увеличился. Но это почти не повлияло на структуру верховных органов государства, которые еще находились в Риме и централизовали управление обширными территориями. Естественно, такая ситуация снизила эффективность управления и со временем стала одной из причин падения республиканской системы.

Римская республика объединила аристократические и демократические черты с существенным преобладанием первых, что обеспечило привилегированное положение благородной богатой элиты рабовладельцев. Это отразилось на полномочиях и взаимоотношениях высших государственных органов. Это были национальные собрания, сенат и магистратура. Хотя публичные собрания считались властями римского народа и олицетворяли характерную для полиса демократию, они в основном не управляли государством. Это было сделано сенатом и магистратами настоящими властями дворянства.

В Римской республике было три типа общественных собраний центуриат, дань и курица.

Основную роль сыграли митинговые собрания, которые благодаря своей структуре и порядку обеспечивали принятие решений господствующими аристократическими и богатыми кругами рабовладельцев.

В компетенцию центуриатского собрания входило принятие законов, выборы высших должностных лиц республики (консулов, преторов, цензоров), объявление войны и рассмотрение жалоб на смертные приговоры.

Второй тип публичных собраний был представлен собранием дани, которое было разделено на плебейское и патрицио-плебейское в зависимости от состава участвующих в них жителей племен. Сначала их компетенция была ограничена. Они избирали низших должностных лиц (квесторов, эдилов и т. д.) и рассматривали жалобы на приговоры о штрафе. Плебейские собрания, кроме того, избрали плебейскую трибуну, а с 3 в. до н.э. они получили право принимать законы, что привело к увеличению их значения в политической жизни Рима.

После реформ Сервия Туллия куриные встречи утратили свое прежнее значение. Они только официально представили лиц, избранных другими собраниями, и в итоге были заменены собранием из тридцати представителей курии-лицензиаров.

Национальные собрания в Риме были созваны по усмотрению высокопоставленных чиновников, которые могли прервать собрание и перенести его на другой день. Они председательствовали на встрече и объявили о проблемах, которые необходимо решить. Участники встречи не могли изменить внесенные предложения. Голосование по ним было открытым, и только в конце республиканского периода было введено тайное голосование (специальные таблицы для голосования были розданы участникам собрания).

Важную роль в государственном механизме Римской республики играл Сенат. Сенаторы не были избраны. Специальные чиновники, цензоры, которые распределяли граждан между веками и племенами, каждые пять лет составляли списки сенаторов от представителей знатных и богатых семей, которые, как правило, уже занимали высокие правительственные посты. Это сделало Сенат высшей властью рабовладельцев, практически независимой от воли большинства свободных граждан.

Формально сенат был консультативным органом, а его решения назывались сенат-консультантами. Но компетенция Сената была обширной. Он, как указано, контролировал законодательную деятельность центуриатных (а затем и плебейских) собраний, одобрял их решения и впоследствии предварительно рассматривал (и отклонял) законопроекты. Точно так же выборы государственных должностных лиц контролировались (сначала с одобрения избранных, а затем кандидатов). Важную роль сыграл тот факт, что государственная казна была в распоряжении сената. Он установил налоги и определил необходимые финансовые расходы. В компетенцию Сената входили решения по вопросам общественной безопасности, благоустройства и религиозного культа. Важными были внешнеполитические полномочия Сената. Если центральное собрание объявило войну, Сенат утвердил мирный договор, а также союзный договор. Он разрешил призыв в армию и распределял легионы между командующими армиями. Наконец, в экстремальных обстоятельствах (опасная война, мощное восстание рабов и т. д.) сенат может принять решение об установлении диктатуры.

Мастера в Риме называют государственную должность. В Риме были разработаны определенные принципы замещения магистратуры. Этими принципами были избирательность, срочность, коллегиальность, безвозмездность и ответственность.

Все магистраты (кроме диктатора) избирались собраниями центуриатов или дани в течение одного года. Это правило не распространяется на диктаторов, срок полномочий которых не может превышать шести месяцев. Кроме того, полномочия консула, командующего армией, могут быть расширены Сенатом в случае незаконной военной кампании. Все магистраты были коллегиальными несколько человек были избраны на один пост (диктатор был назначен один). Но специфика коллегиальности в Риме заключалась в том, что каждый магистрат имел право принимать решения самостоятельно. Это решение может быть отменено его коллегой (закон о заступничестве). Магистраты не получали вознаграждения, что, конечно, блокировало путь к магистратам (а затем и к Сенату) к бедным и бедным. В то же время магистерские программы, особенно в конце республиканского периода, стали источником значительных доходов. Магистраты (за исключением диктатора, цензора и плебейской трибуны) по истечении срока их полномочий могут быть привлечены к ответственности народным собранием, которое их избрало.

Следует отметить еще одно существенное отличие между римской магистратурой иерархия должностей (право вышестоящего магистрата отменять решение нижестоящего).

Власть магистратов была разделена на высшую (империум) и общую (потестас). Империум включал в себя высшую военную силу и право заключать перемирие, право собираться и председательствовать в Сенате и народных собраниях, право издавать приказы и обеспечивать их исполнение, право на суд и приговор. Эта власть принадлежала диктатору, консулу и преторам. У диктатора был «высший империум» (summum imperium), который включал в себя право на смертный приговор, не подлежащий обжалованию. Консулу принадлежал большой империум (majus imperium) право выносить смертный приговор, который можно было бы обжаловать в сотничном собрании, если он был объявлен в городе Риме, и не подлежал обжалованию, если он был вынесен за пределами города. У претора был ограниченный империум (imperium minus) без права приговаривать к смертной казни.

Власть potestas принадлежала всем магистратам и включала в себя право издавать приказы и налагать штрафы за их невыполнение.

Мастера были разделены на обычных (обычных) и чрезвычайных (чрезвычайных).

Консулы (два консула были избраны в Риме) были высшими магистратами и руководили всей системой магистратуры. Особенно значительными были военные полномочия консулов: набор в армию и командование ею, назначение военачальников, право заключать перемирие и распоряжаться военной добычей. Преторы появились в середине 4 века до н.э. в качестве помощников консула. В связи с тем, что последние, командовавшие армиями, часто отсутствовали в Риме, город был захвачен преторами и, что наиболее важно, администрацией судебной власти, что позволило им издавать общеобязательные указы в силу своего империума и тем самым создать новые нормы права.

Каждые пять лет избирались два цензора для составления списков римских граждан, распределения их по племенам и рядам и составления списка сенаторов. Кроме того, в их компетенцию входило соблюдение морали и публикация соответствующих указов. Инвесторы, которые поначалу были консулами без особой компетенции, со временем стали управлять (под контролем Сената) финансовыми расходами и расследованием некоторых уголовных дел. Их число соответственно выросло и к концу республики достигло двадцати. Эдилес (их было два) следил за общественным порядком в городе, торговлей на рынке, организовывал фестивали и спектакли.

Коллегии «двадцати шести мужей» состояли из двадцати шести человек, которые были членами пяти колледжей, отвечающих за тюремный надзор, чеканку монет, уборку дорог и некоторые судебные процессы.

Особое место среди мастеров занимали плебейские трибуны. Их право вето сыграло большую роль в конце плебейской борьбы за равенство.

Неординарные магистерские программы создавались только в экстремальных обстоятельствах, угрожающих особой опасности для римского государства тяжелой войне, большому восстанию рабов, серьезным внутренним волнениям. Диктатор был назначен по предложению Сената одним из консулов. Он обладал неограниченной властью, которой подчинялись все магистраты. Право вето плебейской трибуны на него не распространялось, приказы диктатора не подлежали обжалованию, и он не нес ответственность за свои действия.

Срок диктатуры не должен превышать шести месяцев. В то же время, во время кризиса в республике, это правило было нарушено, и появились даже пожизненные диктатуры (диктатура Суллы «за публикацию законов и создание государства»).

Распад республики и переход к империи

Во II I вв. до н.э. развитие рабовладельческого общества в Риме приводит к обострению всех его классовых и социальных противоречий. Успешная политика завоевания, которая превратила Средиземное море во внутреннее море римского государства, покорила почти всю Западную Европу до Рейна, поставила перед Римом новые сложные военные и политические проблемы по подавлению завоеванных народов и обеспечению их управления.

В этих условиях становится все более очевидным, что старая политическая система уже бессильна справиться с возникающими и обостряющимися противоречиями.

Во время завоевания Италии в V IV вв. до н.э. Рим стремился прежде всего конфисковать землю, поскольку рост населения требовал расширения земельных владений. Рабство приобретает «классический», античный характер. Значительная масса рабов эксплуатируется в государственных и крупных частных землевладельческих латифундиях с чрезвычайно трудными условиями труда и жизни и жестоким террористическим режимом. Естественный протест рабов приводит к серии все более широких и сильных восстаний.

Параллельно с восстаниями рабов и после них начались гражданские и союзные войны, вызванные борьбой за власть между группами правящего класса, противоречиями между ним и мелкими производителями и увеличением (до 300 000) массы люмпеновых пролетариев который получил небольшую материальную помощь от государства. Увеличение количества люмпенов является убедительным свидетельством общей деградации свободных.

Экономическое и политическое господство дворян вызвано во II в. до н.э. широко распространенное протестное движение бедных во главе с братьями Тиберием и Гаем Гракхом. Гракки стремились ограничить большие владения дворянства и тем самым создать земельный фонд для выделения земли мелким землевладельцам, а также ослабить оплот дворянства Сената и восстановить власть собрания и трибуны, потерявшей его. былое значение.

Работу по реформированию Тиберия продолжил его брат Гай Гракх, избранный трибуной. Он принял законы, которые ослабили политическое влияние дворянства введение тайных бюллетеней в национальном собрании, право народной трибуны быть избранным на следующий срок. Осуществляя аграрную реформу своего брата, Гай одновременно в 123-122 до н.э. Приняты законы об учреждении в провинциях колоний римских граждан с выделением их земель и продажей зерна со государственных складов гражданам по очень низким ценам. Последний закон ограничил важное право Сената контролировать государственные расходы, поскольку финансирование продажи зерна было передано национальному собранию, роль которого значительно возросла.

Наряду с этими событиями в интересах нижних слоев римских граждан, Гай Гракх проводил мероприятия в интересах гонщиков. В их пользу был изменен порядок возврата налогов из провинций.

Наконец, поскольку Гай Гракх был трибуной, роль этой магистратуры возросла, отодвигая даже консулов на задний план. Однако, удовлетворяя интересы большинства римских граждан, Гай потерял свою поддержку в попытке расширить права римского гражданства на свободных жителей Италии. Аристократии Сената удалось провалить этот непопулярный законопроект среди римских граждан, популярность Гая упала, он был вынужден уйти в отставку с трибуны и в 122 г. до н.э. был убит.

Неудача законопроекта о предоставлении прав римских граждан свободным жителям Италии, считавшимся союзниками Рима, вызвала крайнее недовольство среди союзников, в результате чего в 1 веке до н.э. в войнах союзников, что значительно осложнило положение Рима в условиях массовых восстаний рабов и десятилетий захватнических войн в провинциях.

В результате войны союзников, 91–88 до н.э. жителям Италии удалось выровнять права римских граждан. Но это не ослабило политическую напряженность в Риме противоречия между группами оптимистов, опирающихся на Сенат, возникшие среди свободных граждан, и населения, борющегося против олигархии Сената, усилились. Они оба использовали подкупленный люмпен. Борьба между ними велась в 1 веке до н.э. на гражданские войны.

Чрезвычайное обострение политической ситуации в Риме, вызванное восстаниями рабов и недовольством мелких землевладельцев, чьи домохозяйства пришли в упадок, неспособных противостоять конкуренции со стороны крупных латифундий в результате участия владельцев в бесконечных военных кампаниях, в союзе гражданские войны, требующие укрепления центральной государственной власти. Неспособность старых политических институтов справляться со сложной ситуацией становится все более очевидной. Предпринимаются попытки адаптировать их к новым историческим условиям. Наиболее важные из них были предприняты во время диктатуры Суллы (82–79 до н.э.). Опираясь на верные ему легионы, Сулла вынудил Сенат назначить его диктатором на неопределенное время. Он приказал составить Священное Писание списки своих противников, которые были подвержены смерти, а их имущество конфискации. Увеличив количество сенаторов, отменив пост цензора, он пополнил сенат своими сторонниками и расширил свою компетенцию. Полномочия трибунала были ограничены его предложения должны быть предварительно обсуждены сенатом, а также компетенция национального собрания судебные полномочия и финансовый контроль, возвращенные сенату, были исключены из него.

Установление пожизненной диктатуры выявило желание дворян и высших всадников выйти из кризиса путем установления сильной единоличной власти. Это также показало, что попытки приспособить старую государственную форму к новым историческим условиям обречены на провал (реформы Суллы были отменены Помпеем и Крассом). После войны союзников, 91–88 до н. Итальянские граждане получили права римских граждан. Если раньше этим правом пользовались около 400 000 человек, то сейчас их число увеличилось до двух миллионов. Включение союзников в римские трибуны привело к тому, что комитии перестали быть органами римского народа. Их законодательная деятельность приостановлена, право избирать чиновников утрачено. Успешные завоевательные войны превратили Рим из маленького города-государства в столицу огромного государства, для управления которым старая государственная форма политики была совершенно неподходящей.

Необходимость выхода из острого политического кризиса, неспособность старой государственной формы к новым историческим условиям и переход на наемную армию были основными причинами падения полисо-республиканской системы в Риме и создания военного диктаторский режим.

Вскоре после диктатуры Суллы власть захватывает первый триумвират (Помпеи, Крас, Цезарь). После этого устанавливается диктатура Цезаря, созданная в 45 году до нашей эры. титул императора (ранее вручался иногда в качестве награды командиру). Затем формируется второй триумвират (Энтони, Лепид, Октавиан) с неограниченными полномочиями «строить государство». После распада триумвирата и победы над Антонием Октавиан получает титул императора и пожизненные права народной трибуны, а в 27 г. до н.э. власть управлять государством и почетное имя Августа, ранее использовавшееся в качестве обращения к боги. Эта дата считается началом нового периода в истории римского государства периода империи.

Римская империя

Общественно-политическая система

Установление военного диктаторского режима, завершившего период гражданских войн, стабилизировало ситуацию в Риме и позволило преодолеть острый политический кризис. Рабская система достигает кульминации в своем развитии. Социальные изменения, произошедшие в последние века существования республики, консолидируются, возникают новые классовые и социальные противоречия.

С расширением границ римского государства растет количество свободного населения, в том числе количество римских граждан (как уже отмечалось, гражданские права были предоставлены итальянским жителям уже во времена республики). Этот процесс продолжился с переходом к империи: права граждан все чаще предоставлялись неимитянским жителям провинций стран, завоеванных Римом. Наконец, в 212 году указом императора Кара-Каллы гражданство было предоставлено всем свободным жителям Римской империи.

Наряду с этим развивается социальная и классовая дифференциация свободных. С развитием рабовладельческого строя и расширением государственных границ класс рабовладельцев значительно вырос и укрепился. В нем наконец сформировалось подразделение недвижимости. Ряды дворян и всадников, которые истончались во время гражданских войн, пополнялись крупными рабовладельцами из Италии и провинций муниципалитетов, провинциальных дворян и правительственных чиновников. Дворянство превращается в сенатское сословие с имущественной ценностью в один миллион сестер.

Тот факт, что социально-экономические изменения во время империи были в основном результатом процессов, возникших в республиканский период, также определял характер политического устройства Рима устаревшие республиканские институты сохранялись в первые века империи. Значительную роль в этом сыграли традиционные республиканские идеи, которые были утверждены на протяжении почти полутора тысячелетий, которым было сразу невозможно положить конец.

Период империи обычно делится на два этапа:

Переход государственной администрации к принцепсу произошел благодаря наделению правительства высшей властью, избранию на самые важные посты, созданию бюрократии, отделенной от магистратов, при условии образования собственной казны принцепса и командования. всех армий.

Октавиан уже получил империум, который включал, помимо традиционного командования армией (он принял командование всеми армиями) право объявлять войну, заключать мир и международные договоры, поддерживать свою собственную охрану (преторианские когорты), право Высший уголовный и гражданский суд, право толковать законы. Положения принцепса начинают рассматриваться как имеющие силу закона, и к концу принципа это положение станет общепризнанным: «то, что, как решил принцепс, имеет силу закона».

Князья избираются в нарушение республиканских традиций одновременно с консулами, цензорами и трибунами. Как консул, он мог, используя право ходатайства, отменить решение любого магистрата, например, цензора, сформировать сенат из своих сторонников, например трибуны, наложить вето на решение сената или решение магистрата. Кроме того, Октавиан получил титул понтифика первосвященника, который отвечал за религиозное богослужение.

Первоначально власть принцепса не была наследственной. Юридически он получил власть по решению сената и римского народа, но он мог указать своего преемника (обычно сына или усыновленного), которого сенат избрал и принцепс. В то же время, было все больше и больше случаев свержения князей и назначения новых в результате дворцовых переворотов, проводимых с помощью армии. Преемники Октавиана начали использовать те же полномочия, постепенно усиливая власть Принцепса, хотя сначала им иногда приходилось преодолевать противодействие Сената.

Компетенция сената значительно варьируется. Поскольку только популярные притоки выжили из народных собраний, они также созывались все меньше и меньше с 1-го века. Указы Сената сенаты-консулы получают силу закона. Но право принцепса назначать сенаторов и «чистки» сената, периодически проводимые князьями, привели к тому, что со 2 в. Сенат практически только одобрил предложения принцепса. Почти то же самое произошло с правом избирать и контролировать магистратов, которое перешло от национального собрания к сенату некоторые из них могли быть избраны только из кандидатов, предложенных принцепсом. Права сената на управление государственными финансами и управление провинциями ограничены. Его компетенция в области военной и внешней политики полностью утрачена.

Параллельно с республиканскими магистратами создается имперский бюрократический аппарат, на вершине которого находились совет и офис принцепса, в состав которого входили несколько департаментов со штатом чиновников. В совет вошли префекты, «друзья» императора, руководители отделов канцелярии. В канцелярию входили департаменты финансов, петиций, официальной переписки, личной собственности императора, императорского двора и другие. Члены совета, которые выполняли совещательные функции, и руководители отделов канцелярии назначались принцепсом из его ближайших соратников.

Произошла реорганизация администрации провинций, которая стала неотъемлемой частью римского государства. Они были разделены на имперские и сенатские. Первыми управляли легаты, назначенные принцепсом, которые осуществляли военную и гражданскую власть с помощью своего собственного совета и должности, вторые контролировались проконсулами и назначенными сенатором пропреторами, которые избирались жребием по жребию и были двойными подчиняется сенату и князьям.

Разделение провинций на имперские и сенатские имело еще одно важное следствие. Доходы от провинций сената шли в государственную казну, которая контролировалась сенатом, в то время как доходы от имперских провинций шли в казну князей починка. Так как первый включал несколько (11 из 45), долго завоеванных и, следовательно, разграбленных римскими провинциями, сокровищница Сената была постоянно недостаточной, а иногда даже пустой. Имперские провинции были завоеваны сравнительно недавно, и их ограбление только начиналось, что принесло принцепсу огромные доходы, увеличенные за счет доходов от имперских владений и широко распространенных писаний. Сенат иногда был вынужден занимать деньги у принцепса.

Постепенно власть принцепса распространилась на провинции Сената и на III век. все они стали имперскими.

Доминирование. Уже в период принципата рабовладельческий строй в Риме начал разрушаться, а во II III вв. его кризис назревает. Социальное и социальное расслоение свободных людей углубляется, растет влияние крупных землевладельцев, возрастает важность труда колонн и уменьшается роль рабского труда, снижается муниципальная система, исчезает идеология полиса, исчезает христианство на смену культу традиционных римских богов. Экономическая система, основанная на рабовладельческих и полу рабовладельческих формах эксплуатации и зависимости (колонии), не только перестает развиваться, но и начинает деградировать. К 3-му веку восстания рабов, почти неизвестные начальному периоду правления, становятся все более частыми и широко распространенными. Колонны и свободные бедняки присоединяются к мятежным рабам. Ситуация осложняется освободительным движением народов, завоеванных Римом. От завоевательных войн Рим начинает переходить в оборону. Борьба за власть между враждующими группировками правящего класса резко обострилась.

Принцип подавления духа гражданства у римлян, республиканские традиции теперь ушли в далекое прошлое, последний оплот республиканских учреждений сенат окончательно подчинился принцепсу. С конца III в. Начинается новый этап в истории империи доминанта, во время которой Рим превратился в монархическое государство с абсолютной властью императора.

Окончательный переход к господству датируется 284 годом и приходом к власти Диоклетиана, который приказал называться Доминиусом.

Титулы императора Августа и Домина подчеркивали безграничный характер его власти. Как правило, императоры обожествлялись, а некоторые из них после смерти объявлялись богами со своими религиозными культами. Население империи превратилось из граждан в подданных императора, которые стали считаться даже его рабами слугами.

Совет Принцепса, существовавший при принципате, превращается в государственный совет консисторию. Формируется развитый аппарат чиновников, разбитый на звания, с определенной иерархией и правилами продвижения по службе. С отделением гражданской власти от военных появляются гражданские и военные чиновники. Отдельно стоит третья группа чиновников двор во главе с императорским дворцом, который играет большую роль.

В отличие от принципа, старые республиканские институты утратили все национальное значение. Рим начал управлять префектом, назначенным императором и подчиненным ему. Сенат стал советом города Рима, а магистраты стали муниципальными чиновниками.

Военная организация также изменилась. В связи с массовыми восстаниями рабов и завоеванных народов, а также с возросшей необходимостью защищать границы государства от вторжения германских, славянских и Малой Азии, армия делится на мобильные (для подавления восстаний) и пограничные войска. «Варвары» получают широкий доступ к армии, иногда используется вооруженная сила их племен.

Преторианская гвардия, сыгравшая важную роль в эпоху «солдатских императоров», превращается в дворцовую гвардию, которая, однако, иногда также определяла судьбу императоров. Всеимперскую полицию возглавил глава имперской канцелярии (в Риме префект города), а развитая тайная полиция префект претории.

Большое значение для дальнейшей судьбы империи имели реформы Диоклетиана, закрепленные и развитые в законодательстве Константина.

Диоклетиан провел экономические, военные и административные реформы. В экономической сфере Диоклетиан пытался остановить обесценивание денег в результате выпуска монет с низким содержанием драгоценных металлов. Он выпустил полные золотые и серебряные монеты, но вскоре они исчезли из обращения, и ему пришлось вернуться к выпуску базовых монет.

Более эффективной была налоговая реформа. Большая часть налогов стала взиматься не в натуральной форме, а в деньгах. Чтобы обеспечить получение налогов, периодически проводилась перепись населения. Основой налогообложения в сельской местности был размер собственности на землю и количество земледельцев. В городах введено налогообложение на душу населения. Поскольку землевладельцы и городские чиновники отвечали за уплату налогов, реформа способствовала прикреплению основной массы сельского и городского населения (колонны и ремесленники) к месту проживания и профессии.

Военная реформа, которая консолидировала формирование пограничных и мобильных сил, введена в дополнение к существующему набору добровольцев в армию. Землевладельцы, в зависимости от размера собственности на землю, должны были предоставить определенное количество новобранцев из колонн и сельскохозяйственных рабочих.

Наиболее далеко идущими последствиями стала административная реформа Диоклетиана. Сложная внутриполитическая ситуация, сложная внешнеполитическая ситуация в империи, далеко идущие процессы экономической изоляции провинций и бесконечные перевороты «солдатских императоров», предшествовавшие приходу к власти Диоклетиана, заставили его назначить соправитель Цезарь в 285. Через год Август, с той же властью, что и Диоклетиан, объявил Цезаря контролировать часть империи. Империя была разделена на две части западную и восточную. Правда, законодательство все еще оставалось единым, поскольку законы издавались от имени обоих императоров. Каждому из них назначен соправитель Цезарь. В результате возникла тетрархия, состоящая из четырех частей, в том числе 100 провинций. Рим был выделен в особую сотую провинцию, но город Рим перестал быть столицей империи. Столица Западной Империи была перенесена в Медиолан (Милан), а затем в Равенну. Никомедия, расположенная на восточном берегу Мраморного моря, стала столицей Восточной Империи.

После двадцатилетнего правления Диоклетиана и последующей борьбы за власть между его преемниками начинается период тридцатилетнего правления Константина (306–337), снова восстанавливающий единство власти.

Константин продолжил экономические реформы Диоклетиана. Новая денежная реформа оказалась более успешной и привела к стабилизации денежного обращения. Упорядочение налогообложения еще больше укрепило привязанность колонн и ремесленников к земле и профессии. Указы Константина превратили ремесленные училища в наследственные, и в соответствии с указом (конституцией) «О побегах» от 332 побеги возвращались на свои участки и должны были работать в цепях, как рабы. Лица, укрывавшие беглые колонны, должны были платить за них налоги как наказание.

В военной области профессия воина стала наследственной. Варвары, получившие римское гражданство и возможность продвигаться по служебной лестнице до высших постов, стали широко участвовать в армии.

Административная реформа Диоклетиана также была завершена. Хотя тетрархия была упразднена, в каждой из двух частей империи образовались две префектуры, управляемые префектами с гражданской властью. Военная мощь в префектурах принадлежала военным мастерам двум начальникам пехоты и двум главам кавалерии.

Префектуры были разделены на епархии (6 в западной части империи и 7 в восточной части) во главе с викариями, епархии в провинции, контролируемые ректорами, провинции в районы с районной администрацией.

Если эти события Константина были продолжением работы, начатой Диоклетианом, то в вопросах религиозной политики первый перешел на позицию, противоположную Диоклетиану. Диоклетиан в христианской церкви видел организацию, независимую от государства, и, следовательно, препятствовал установлению самодержавия, и поэтому он запретил поклонение христианским религиозным обрядам, разрушение церквей и преследование христиан. Константин, с другой стороны, уловил, что христианство из религии бедных и угнетенных, как это было в момент его возникновения, превратилось в религию, которая может идеологически укреплять государственную систему. Он видел в христианской церкви твердую поддержку абсолютной власти императора, что повлекло за собой резкий поворот в религиозной политике. В 313 году императорский эдикт признал христианство наравне с другими религиями, существовавшими в империи, а затем, после крещения Константина в 337 году, государственной религией.

Армия, бюрократия и христианская церковь становятся тремя основными опорами господства военной, политической и идеологической.

Наконец, учитывая, что восточная часть империи была относительно меньше, чем западная, подверглась нападению варварских племен и была экономически более развитой, Константин перенес свою столицу туда в древнегреческий город Византия, дав ему новое название Константинополь. В 330 году Константинополь был официально провозглашен столицей империи. Перенос столицы в Константинополь консолидировал процесс распада империи на две части, что привело в 395 г. к ее окончательному разделению на Западную Римскую империю и Восточную Римскую империю (Византия).

Заключение

Экономическая изоляция и политическое разделение империи совпали с периодом дальнейшего углубления общего кризиса рабовладельческого строя и стали его проявлением и результатом. Разделение единого государства было объективной попыткой предотвратить гибель этой системы, которая была разрушена жестокой политической и идеологической борьбой, восстаниями завоеванных народов и нашествиями варварских племен, от которых особенно пострадала Западная Римская империя.

Некоторое укрепление позиций империи при Диоклетиане и Константине было временным и в значительной степени внешним. После смерти Константина (337) снова разразился острый политический кризис. В течение 16 лет борьба за власть продолжалась между его преемниками. В 353 году империя была фактически объединена в руках одного из сыновей Константина Констанция II. Попытка преемника Констанция II Отступника Юлиана (361-363) найти поддержку в восстановленном язычестве еще больше обострила внутреннюю борьбу.

В 378 году в битве при Адрианополе готы разбили римскую армию. Император Клав был убит. В 379 году полководец Феодосий, назначенный августом на востоке, сумел нанести частичное поражение готам и заключить с ними мир. В 394 году Феодосий ненадолго объединил обе половины империи в своих руках. При нем христианство было признано государственной религией. После смерти Феодосия империя окончательно разделилась на Западную и Восточную (395).

В конце 4-го века восстание готов началось снова под руководством короля вестготов Алариха I. Готы вторглись в Италию, Рим был осажден, захвачен и разграблен. В 455 году вандалы высадились в Италии. Рим снова был разграблен. К середине V в. Большая часть Западной Римской империи была завоевана различными племенами, сформировавшими там свои королевства: готами, вандалами, англосаксами, франками, бургундцами.

В Италии в то время формально все еще удерживалась власть римских императоров, которые фактически были игрушками в руках лидеров наемных варварских отрядов. В 476 году один из этих правителей, Одоакр, сверг последнего римского императора Ромула Августула и принял ранг правителя восточной империи Зенона. Это событие считается формальным концом Западной Римской империи. Потрясенный глубоким кризисом рабовладельческого строя, ослабленный восстаниями рабов и колоний, Западная Римская империя попала под удары «варваров».

Несмотря на падение Римской империи, следует отметить, что темпы экономического развития древних государств значительно превосходили динамику древних восточных рабовладельческих государств. На протяжении всей своей истории древние государства также демонстрировали превосходство в государственном и общественном устройстве, испытав его различные формы в период своего расцвета, обеспечивая демократизацию политической системы и высочайшее процветание культуры, создавая ее недоступные на сегодняшний день модели.

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

- Каковы основные этапы развития мировой экономики что лежит в основе данной периодизации

- Каковы основные этапы разработки по и что такое жизненный цикл по кратко