Какой вклад в философию внесли софисты что у них было предметом философии

Софисты: гибкость логики и аргументации

«Человек — мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют.»

Протагор

Софисты — группа мыслителей, существовавшая в Древней Греции в V–IV веках до н. э. Они первыми поставили истину в зависимость от человека, сделали ее субъективной.

Субъективная мудрость софистики

Первоначально слово «софист» имело значение «мудрец, сведущий, авторитетный человек». В середине V века до н. э. так стали называть платных преподавателей ораторского искусства, которые обучали всех желающих красиво говорить и быть убедительными в споре. Со временем этот термин стал уничижительным, и такой оттенок значения сохранился до наших дней. Сейчас мы называем софистами тех, кто сознательно использует логические уловки, чтобы доказать ложное утверждение.

Почему же среди древнегреческих философов сложилось негативное отношение к софистам? Потому что они умели логично и аргументированно доказывать любую точку зрения, независимо от того, была ли она истинной или ошибочной. Вот пример софистского парадокса: «У тебя есть то, что ты не терял; ты не терял рога, значит, ты рогат».

Софисты считали, что мудрость — это свобода мышления, способность взглянуть на явление с разных сторон. Они впервые в истории философии поставили мир в зависимость от человека, сделав его взгляды и суждения точкой отсчета. «Человек — мера всех вещей, — говорили софисты, — и он сам решает, что является истиной, а что нет». Они не признавали существования моральных норм, единых для всех. Все относительно, и одна и та же вещь или явление могут быть благом для одного и злом для другого. «Болезнь есть зло для умирающих, а для продавцов вещей, нужных для похорон, и для могильщиков — благо» — одно из софистских утверждений, иллюстрирующих относительность добра и зла.

Старшее поколение софистов (вторая половина V века до н. э.): Протагор, Горгий, Антифонт, Критий. Младшие софисты (начало IV века до н. э.): Фрасимах, Алкидамант, Ликофрон

Протагор и Горгий

Протагор, самый знаменитый из софистов, задавался вопросом: что есть истина для человека? Конечно, соглашался он с другими философами, законы природы всегда действуют одинаково. Однако законы людей меняются от страны к стране и даже от города к городу, и более того — они постоянно изменяются с течением времени: сегодня все прославляют демократию, а завтра голосуют за тиранию. Поэтому, утверждал Протагор, истины и лжи как таковых не существует. Эти понятия относительны.

Красноречие Протагора производило сильное впечатление на его современников. Он стал чрезвычайно популярной личностью, греческие аристократы часто приглашали его в свои дома, чтобы послушать блестящие рассуждения. Протагор не отказывался от таких визитов, но брал за них деньги и дорогие подарки. Он был одним из первых философов, требовавших вознаграждения за свой труд. Впрочем, большую часть средств Протагор тратил на учеников и благотворительность.

«Как мы чувствуем, так оно и есть на самом деле» (Протагор)

С течением времени софистика все больше превращалась в чистую риторику, вопросы истины волновали представителей этого течения все меньше, а на первое место выходило умение использовать логику для доказательства чего угодно. Софист Горгий прямо говорил, что учит только ораторскому искусству и ничего не знает, и не хочет знать о добродетели, нравственности или мудрости. Он разработал множество риторических приемов, украшавших речь и придававших ей убедительность.

Самое известное сочинение Горгия, вошедшее в сокровищницу философии, называется «О том, чего нет, или О природе». В этом трактате философ доказывает, что мир в принципе непознаваем. «Ничего не существует; но даже если нечто существует, то оно непознаваемо; но даже если и познаваемо — то необъяснимо для другого», — утверждает он.

Ораторские таланты софистов использовались в дипломатии. Так, Горгий был послан из родного города Леонтины в Афины и своим красноречием и сумел склонить афинских правителей к союзу против Сиракуз

Что значит софистика

Софисты были известны умением вести споры, запутывая оппонента и ставя его в тупик. Поэтому слово «софист» быстро стали произносить с осуждением, оно стало означать изворотливого, бесчестного болтуна.

Древнегреческие софисты. Философия софистов

К классическим софистам V-IV веков до н.э. относятся Протагор Абдерский, Горгий из Леонтин, Гиппий из Элиды, Продик Кеосский, Антифонт, Критий Афинский (так называемые старшие софисты), а также Ликофрон, Алкидамант, Фрасимах и другие младшие софисты. Труды большинства софистов не сохранилось, доступны лишь фрагменты и упоминания их идей у других авторов.

Он (Протагор) первый заявил, что о всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом, и сам первый стал пользоваться в спорах доводами.

Он первый стал брать за уроки плату в сто мин; первый стал различать времена глагола и точно выражать время действия; стал устраивать состязания в споре и придумал уловки для тяжущихся; о мысли он не заботился, спорил о словах, и повсеместное нынешнее племя спорщиков берет свое начало от него.

Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»

Софисты не были едины в своих философских взглядах. Например, идею о том, что все в мире относительно, они объясняли совершенно по-разному:

Человек есть мера всех вещей, поэтому все истинно, утверждал Протагор.

Всякое мнение ложно, поэтому подлинной истины не бывает, считал Ксениад.

А вот Критий прямо утверждал, что религию выдумали умные люди, чтобы заставить глупых подчиняться и выполнять законы.

Что такое софизм? Примеры софизмов

Софизмы делят на два вида:

Логический софизм основан на нарушении логики: подмене тезиса (основной мысли); на ложных посылках; на нарушении хода рассуждения, нелогичном выводе и т.п.

Что ты не потерял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя его рога.

Человек способен видеть без левого глаза и способен видеть без правого глаза. Других глаз у нас нет. Получается, что человеку не нужны глаза, чтобы видеть.

По легенде, у Протагора учился судебному красноречию Эватл. По договору, ученик должен был заплатить учителю 10 тысяч драхм, как только выиграет свой первый судебный процесс. Но когда учеба закончилась, Эватл не участвовал в тяжбах и ничего не платил.

Эватл рассуждал обратным образом: Платить я не будут в любом случае. Если я проиграю, то не должен платить по договору. Если я выиграю, то не должен платить по решению суда.

Софисты и Сократ

Софистов критиковали великие греческие философы Сократ, Платон и Аристотель. Диалог Платона «Протагор» посвящен спору Сократа с софистом Протагором. Аристотель написал специальную книгу «О софистических опровержениях».

Как и софисты, Сократ не претендовал на абсолютное знание и истину в последней инстанции. Ему приписывают знаменитое изречение: «Я знаю, что ничего не знаю». Но Сократ, в отличие от софистов, считал своей задачей поиск объективной истины и справедливости.

Сократ критиковал софистов за нежелание разделять истину и ложь. Он отмечал, что моральный релятивизм (представление, что все относительно) вреден для общества и государства.

Главным способом поиска истины для Сократа был диалог и логическое рассуждение. Он осуждал ораторское искусство как умение потакать толпе. Хитростям софистов Сократ в диалоге противопоставлял искусно задаваемые вопросы. С их помощью философ обнаруживал противоречия в рассуждениях собеседника и заставлял его самого прийти к нужным выводам.

Значение софистики в философии

Ни один научный диспут не обходится без четких доказательств выбранной позиции. Но все ли сказанное основано на фактах? Софистика в философии предоставляет возможность мыслителям убедить оппонента в своей правоте. Философам приходится додумывать, придумывать, предполагать. Означает ли это, что наука — ложь? Нет, данный факт подтверждает цитату: «истина рождается в споре».

Где берет начало понятие «софистика»?

Софистика имеет Древнегреческое происхождение, буквально переводится, как «мудрость». Изначально считалось, что его применяли к музыкантам. Возникновение понятия относится к V веку до нашей эры в Афинах, позже оно распространилось по всей стране.

Когда в Греции управление аристократической страной сменилось рабовладельческой демократией, появилась острая необходимость в мудрецах, ораторах. Перед ними стояла сложная задача – влиять на настроение общественности с помощью слова: вдохновлять воинов, идущих на войну; делать интересной дружескую встречу с делегатами других государств; просвещать народ; организовывать праздники. Риторы должны были уметь убедить, доказать, объяснить, обладать дипломатичностью, знанием политических тонкостей, общим мировоззрением.

Тот период ознаменовался расцветом красноречия. Оратор должен был привлечь к себе внимание с помощью умения красиво излагать свои мысли, убеждения для того, чтобы выиграть судебный процесс, решить политическую дилемму.

Софистика, или софизм, представляет метод построения выводов, идущих в разрез с законами логики, не имеющих научного обоснования, доказуемости, но выдаваемых как истинные. Софистика использует сознательное нарушение логических цепочек, подмену, многозначность понятий, словесные ухищрения, чтобы ввести противника в заблуждение, взять над ним превосходство.

Софизм – направление философской мысли

Софистика, как многогранность образа мысли, приобрела законченный вид в конце V века до нашей эры, став субъективно-идеалистическим философским направлением – софизмом. Сейчас софизм имеет совершенно другое понятие – интеллектуальное мошенничество. В античности его связывали с особой мудростью, умением передавать научные знания за деньги. Представители течения были отличными педагогами, первыми учеными, профессорами. Философы нарекли себя софистами. Их появление привело к зарождению софийской школы.

Род деятельности софийской школы

Впервые школы ораторского мастерства упоминаются в V веке в Сицилии. Но именно Афины стали публичной ареной просветительской деятельности софистов. Учение затронуло гносеологическую проблему философии. Адепты античной школы старались научить последователей с помощью доказательств, рассуждений опровергать выводы политических оппонентов. В этом стремлении они сталкивались с социально-политическими проблемами, ради разрешения которых занимались общими вопросами истинности и ложности. Из этого следует, что философия, представленная учением софистов, — важное направление мыслительной науки в целом.

Из-за «бродячего» образа жизни у софистов не было сложенной системы знаний. Рукописи не сохранились до нашего времени, изучать софиологию мы можем только на основании трудов философов позднего периода.

Особенность мышления «старших софистов»

Софисты старшей группы изучали языки, занимались этическими, политическими, правовыми, государственными проблемами, абсолютизировали относительность знания, так как подвергали сомнению все имеющиеся ранее истины.

Идея изучения проблемы бытия у «старших» открылась в новом ракурсе — бытие не в себе, а для себя.

Они усомнились в существовании богов, полагая, что последние – объект человеческого воображения, подвергли критике религиозное верование. Софисты не отрицали обитателей Олимпа, только искали аргументы «за» и «против».

«Старших софистов» делят на три категории:

Заметным представителем старших софистов выступал древний философ Протагор. Среди единомышленников мудрец обладал ярким философским мышлением. Будучи материалистом, рассуждал о материи, равнозначности бытия и небытия. Протагор считал:

Протагор отрицает абсолютные истины, делая акцент на относительности. На взгляд мыслителя есть что-то более уместное, полезное. Мудрец – тот, кто признает относительную полезность, приемлемость; он способен убедить в этом других, воплотить уместность в жизнь.

Философ выдвинул идею демократического устройства общества, в котором свободные люди будут равны.

Протагор утверждал, что всякому мнению противопоставлено противоречащее мнение. Противоположность утверждений открыла понятие «философского диалога».

«Старший софист» учил, как слабым доводом побить сильный довод, используя благородные методы, утилизируя беззаконие, неправоту; показывал, как методично со слабым аргументом одержать победу.

Сократ был учеником Протагора. Философия мастера казалась ошибочной, поэтому Сократ и остальные софисты стали противниками в познании бытия. Софисты настаивали на преимуществе человека оценивать правду собственными ощущениями, отвергали абсолютную истину. Сократ доказывал, что фундаментом бытия является божественная сущность, поскольку только так можно изучить назначение человека в мире. Сократовский принцип доходчиво аргументирует нереализованность софийного отрицания истины, ее объективных, значимых качеств.

Следующим софистом старшей группы выступил Горгий. Его считают создателем риторики, этики ситуаций. По его мнению, один и тот же поступок одновременно и хороший, и плохой, в зависимости от того, к какому моменту относится. Горгий выделил три парадоксальных правила:

Самым эрудированным, разносторонним софистом стал современник Протагора — Гиппий. Сила его слова заключалась в естественности, он умел увлечь слушателей. Мыслитель распространял среди масс сведения об истории, политике, генеалогии, математике, поэзии. Писал стихи, прозу, увлекался музыкой, был разносторонней личностью. Гиппий делал положительные выводы, разбогател на любимом деле.

Еще один философ-софист Продик занимался словесной семантикой, углубился в правильность речи. Мудрец противопоставил добродетель пороку, подталкивал выбирать между ними добро, как настоящую выгоду, истинную пользу.

Призвание «младших софистов»

О «младших софистах» сохранилось мало достоверной информации. Представляют учение Ликофрон, Алкидамант. Говоря кратко об основных идеях философов, можно выделить этическое и социальное направления:

Фрасимах рассуждал о полезности для сильного мира сего. Считал, что каждая власть создает свой свод законов: демократия – свободные, тирания – угнетающие. Философ критикует религию, оправдывает атеизм. Говорит: «Если бы божества наблюдали за действиями людей, то увидели бы сокровище – справедливость. А люди замечают, что сами ею почти не пользуются».

Методологический принцип софистов

Силлогизм рассматривает принцип трех методов. Софийность идет в разрез этому утверждению, практикуя методологический принцип софизма «учетвертение», то есть использование четырех терминов. Если оценить логически это — игра слов. Применяется не тождественность аналогичных понятий: «Мужчины – люди. Многие люди – женщины. Тогда допускается утверждение, что многие мужчины – женщины». Есть ли в данном утверждении истина? Сомнительно, но спорить трудно.

Что такое софистика, и откуда она взялась?

Привет, пикабу! Завалялся у меня небольшой образовательный материал, который я писал еще в институте, популярно объясняющий смысл такого направления философии, как софистика. Без всяких заумных слов и понятий, все четко и по делу. Надеюсь, кого-нибудь заинтересует 🙂 Осторожно, длиннопост!

В V веке в Греции, на почве стремления людей отказаться от всяких условностей в пользу размышлений и исследований без границ, появляется новое философское учение – софистика, которое преследовало в основном практические цели.

Софистика имела много общего с риторикой – еще одним популярным учением в то время. Оба направления стремились к красноречию, к умению говорить правильно, четко излагать свою мысль. Оба учения преследовали сугубо практические цели – как эффективнее оказывать влияние на людей. Но и разница была велика – если риторика больше внимания уделяла форме выражения, то софистика – содержанию. Если риторы обещали научить красноречию, то софисты – мудрости.

Софистика абсолютизирует относительность знаний. Она утверждает, что нет объективной истины, потому что сам человек – мера всех вещей. Вообще, софистика стала своего рода «революцией» философского знания именно потому, что была направлена на самого человека, а не на мир вокруг. Софистика изучала объект, а не субъект.

Основателями софистики принято считать Протагора, Горгия и Продика. Изначально слово «софист» означало «мудрец», но впоследствии оно приобрело негативную окраску (пустослов, лжец, обманщик) благодаря противникам софистики. Здесь стоит отметить, что саму софистику можно назвать «продуктом демократии», потому что софисты вели активную политическую жизнь. А как известно, древнегреческая демократия строилась на умении убеждать, на красноречии.

Больше всего софистов интересовал характер возникновения таких общественных явлений, как государство, законодательство и религия. Все три явления было принято считать искусственно созданными.

В качестве примера классического софизма очень часто приводят «Эватлов софизм», который пересказан в книге А. И. Тимофеева «Аргументация: теория и практика». Цитирую: «Эватл брал уроки софистики у Протагора с тем условием, что гонорар он уплатит только в том случае, если выиграет первый судебный процесс. Ученик после обучения не взял на себя ведение какого-либо процесса и потому стал считать себя вправе не платить гонорара. Учитель пригрозил подать жалобу в суд, говоря ему следующее: «Судья или присудит тебя к уплате гонорара, или не присудит. В обоих случаях ты должен будешь уплатить. В первом случае в силу приговора судьи, во втором случае в силу нашего договора». На что Эватл отвечал: «Ни в том, ни в другом случае я не заплачу. Если меня присудят к уплате, то я, проиграв первый процесс, не заплачу в силу нашего договора, если же меня не присудят к уплате гонорара, то я не заплачу в силу приговора суда».»

Выходит, что софистика использовалась чаще в личных корыстных целях, нежели как инструмент познания. Здесь мы плавно переходим к критике.

Софистика нещадно подвергалась критике. Наиболее известные противники софистики – Сократ, Ксенофонт и Платон. Аристофан пошел дальше – он высмеивал софистику в пьесах.

По мнению противников софистики, такой метод ведения спора был нечестным, мошенническим и аморальным. Аристофан в комедии «Облака» очень ясно описывает отношение к софистике и, хоть и крайне утрированно, ее суть.

Софистика получила известность именно за счет «негативной» своей стороны, как это часто бывает. Даже в Древней Греции, не говоря уже про наше время, большинство имело представление о софистике как о демагогии, а не как о познании человека. Софистика – это эксперимент, это игра, движения разума, полет мысли, полемическая акробатика. Но, разумеется, люди, владеющие подобной техникой в совершенстве, не всегда используют ее во благо.

Софистика в наше время

В наше время софистика существует в основном как метод аргументации. В логике софизмы принято понимать как умышленно ложное утверждение/рассуждение, выдаваемое за истину. В своей книге Тимофеев приводит четкое разделение софизмов по видам/типам, но в наше время софистика именно в качестве метода манипуляции сознанием, изучаемым сознательно и как самостоятельная наука, потеряла актуальность. Сейчас гораздо более популярно нейролингвистическое программирование и тому подобные техники. Но софистика неизменно следует за нами по путям споров и дискуссий, ведущихся умными, но не имеющими специальной подготовки людьми. Конечно, далеко не каждый человек, ведущий полемику, пользуется софизмами, но исходя из моего личного опыта, могу сказать, что подмена понятий и игра смыслами – довольно часто встречающийся в споре прием.

На самом деле, то же самое НЛП корнями уходит, в том числе, и в софистику. Я немного знаком с основами этой техники, и могу сказать, что она строится не столько на том что ты говоришь, а на том как и когда ты говоришь. Все в той же прекрасной книге Тимофеева есть главка, посвященная именно психологическим приемам в софистике (например, выступить первым).

Краткий пересказ: бросить курить – легко! Вот, в принципе, и все. На протяжении всей книги (мягкая обложка, 208 (!) страниц), автор просто повторяет этот тезис в явной и неявной формах, переставляет слова местами, приводит тонны аргументов против пользы курения, оставляя, тем не менее, маленькую иллюзию существования этой самой пользы. Периодически текст перемежается историями из жизни и «письмами» благодарных читателей. Никаких практических советов по отказу от курения книга не содержит, более того, автор рекомендует курить на протяжении всего чтения и потом, после конца оного, выкурить еще одну, «последнюю», сигарету.

Такой прием может сработать только если читатель – человек не самой сильной воли, который, к тому же, не особо вникает в смысл прочитанного. Прием иллюстрирует русскую народную поговорку «назови человека свиньей сто раз, и на сто первый он хрюкнет». Причем тут софистика? Притом, что даже само название сего труда литературного – оно же и основная концепция/альфа-тезис – уже софистика. Заведомо ложное утверждение, выдаваемое автором за непреложную истину в последней инстанции, которую читатель, то ли по глупости своей, то ли из-за замыленности сознания, то ли еще почему, не знал. Двойные смыслы («курильщик есть наркоман»), игра на самолюбии («неужели у вас не получится?») и т.д. делают эту книгу просто-таки учебником по софистике. Кстати, вторая книга автора, которая в оригинале называется «Easy way to control alcohol», в России издается под названием «Легкий способ бросить пить». Видимо, по аналогии с предыдущей, чтобы поддержать бренд. В этом заключается ошибка российских маркетологов, потому что в данном случае важен не бренд, а то, что читатель примет за основу.

Окрыленные успехом Карра, многие американские публицисты стали пользоваться подобным приемом. Причем, не только чтобы продать какой-то товар, но и даже в таких областях, как отношения мужчины и женщины. Есть такой писатель – Грэй Джон. Он издал книгу под названием «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», и главный тезис книги заключается в том, что мужчины и женщины – совершенно разные по природе своей. Отсюда и все проблемы в отношениях. Концепция примерно такая же: тезис, история про себя, тезис, история про кого-нибудь из читателей, тезис и так далее.

Как вы понимаете, практической пользы от такой литературы чуть меньше, чем ничего, зато денег, на ней заработанных, хватит, чтобы накормить пару тысяч детских домов. Примечательно, что Аллен Карр – обычный парень, бухгалтер, не искушенный в вопросах психологии и философии. Ну, по крайней мере, он так говорит.

Так вот, к чему я все это веду – со времен Античности ничего, по сути не изменилось. Отдельные личности с хорошей смекалкой, развитой логикой и деловой жилкой умудрялись зарабатывать кучу денег на убеждении людей в ложных утверждениях. Софисты впервые начали брать с людей деньги за обучение, а Аллен Карр впервые начал брать деньги с людей за несуществующую услугу в узкой сфере, которую он сам и придумал (помимо книг, у него есть еще сеть клиник по борьбе с курением). Развитие софистики произошло, и разница, очевидно, не столько в методах убеждения, сколько в масштабах потерь попавшихся под горячую руку талантливого софиста.

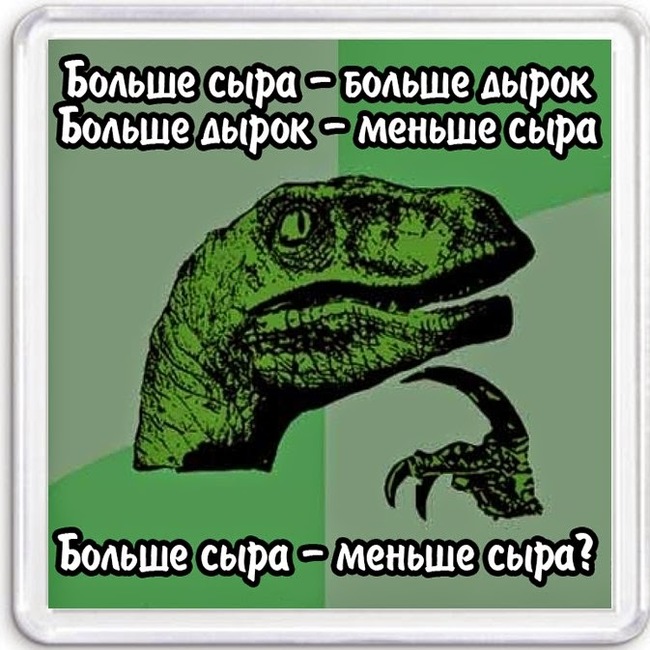

Софистика – один из излюбленных приемов политиков, но об этом в следующей главе. Вообще, это достаточно распространенный прием, настолько распространенный, что в интернете даже был одно время популярен мем, основанный на софистике. Вот классический пример Филосораптора:

Я думаю, что попадание какого- либо явления в интернет свидетельствует о крайней его популярности.

Софистика настолько прочно укрепила свои позиции (читай – популяризовалась), что я даже боюсь рассуждать об этичности ее использования. Но все же это необходимо.

Софистика VS мораль.

Вот мы и добрались до самого интересного – моральной стороны вопроса. Насколько этически правильно использовать софистику в жизни? Существует ли запрет на ее использование? Можно ли использовать софистику так, чтобы никто не заметил? Ответы на эти и другие вопросы читайте далее.

«Мораль (лат. moralitas, термин введён Цицероном от лат. mores — общепринятые традиции, негласные правила) — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.»

То есть, если рассуждать о частностях, то софистика должна быть чем-то, что не принимается большей частью общества. Ну, судя по тому, что в интернете на различных форумах и во множестве рефератов и статей по софистике, ее воспринимают как что-то однозначно нехорошее, с этим все в порядке. Если шагнуть глубже, то НЛП, например, вообще официально запрещено в некоторых странах. А на многих тренингах по НЛП в России заранее предупреждают о недопустимости использования техники на близких и с целью получения выгоды. И тут мы вплотную подбираемся к последнему вопросу. Если мы используем софистику как инструмент влияния на массы (см. предыдущую главу), то наша задача – сделать это как можно менее заметно. Что, по большому счету, сделать несложно, потому что люди, всерьез воспринимающие литературу типа той, о которой говорилось выше, как правило, не обладают критическим мышлением. Лично на меня, как на заядлого скептика, всё та же книга произвела негативное впечатление, потому что с первых строк стало понятно: это не работает. Но не работает только потому, что бросается в глаза. Хотя, судя по популярности книги, не особенно-то и бросается.

Софистика широко используется в политике – это факт. И здесь во внимание стоит принимать фактор заинтересованности политика во благе государства. Всем известны случаи, когда кто-нибудь из ведущих политиков уклоняется от ответа на пресс-конференции или каком-нибудь интервью. Высший пилотаж – ответить так, чтобы ничего по сути вопроса не сказать, но при этом оставить аудиторию удовлетворенной.

С другой, очевидно, «менее моральной», стороны вопроса – в софистике нет ничего плохого. На войне, как известно, все средства хороши, а дискуссия – та же война, только это война аргументов. И такая война, на мой взгляд, гораздо честнее, чем война с ведением боевых действий на территории другого государства. Как минимум потому, что здесь каждый участник спора сам себе командир, солдат и врач в одном лице. Если человек умеет убеждать, то какая разница, каким именно способом?

Я думаю, что этический вопрос должен стоять следующим образом: каковы последствия от использования софистики? Если речь идет о том, чтобы убедить друга сегодня пойти в «МакДональдс», а не в «БургерКинг», то, пожалуй, софистика здесь весьма кстати. А если мы говорим о речах Гитлера, который заставил всю страну вырезать полмира – то увольте, тут он неправ.

Возвращаясь к основной идее софистики – а именно к самопознанию, могу сказать, что софистика может служить и во благо. Набор ситуаций из разряда безобидных, в которых используется наш прием, может послужить отличной зарядкой для ума и проверки возможностей собственного сознания. Тренируя логику софистикой, можно построить фундамент для более сложных логических дисциплин.

Дискуссионное айкидо или чем ответить софисту.

У читателя мог возникнуть закономерный вопрос – а можно ли обезопасить себя от козней злых софистов? Ответ: можно! В книге Тимофеева приводится довольно подробные рекомендации по методам защиты от софистики в споре. Для удобства я сформировал их кратенький список с примерами.

· Сохраняйте спокойствие. Не ведитесь на провокацию – софист только этого и ждет. Будьте вежливы и доброжелательны.

· Знайте врага в лицо. Изучите основные приемы софистики. Осведомлен – значит вооружен.

· Будьте находчивы. Не полагайтесь на заученные формулировки – импровизируйте!

· Не спорьте с неадекватными людьми. Если вы знаете, что человек склонен к грубости или демагогии – не вступайте в полемику.

· Не тыкайте носом. Не стоит обвинять собеседника в софистике – от ошибки ее отличает только внутреннее намерение, которое вам уж точно нечем доказать.

· Научитесь правильно спорить. Четко выдвигайте тезисы и аргументы. Не переходите на личности. Требуйте того же от собеседника.

Вот, пожалуй, основные рекомендации по уклонению от софистики. Удачных споров!