Келейный крест что это

Откуда на древних церквях «кельтские» кресты?

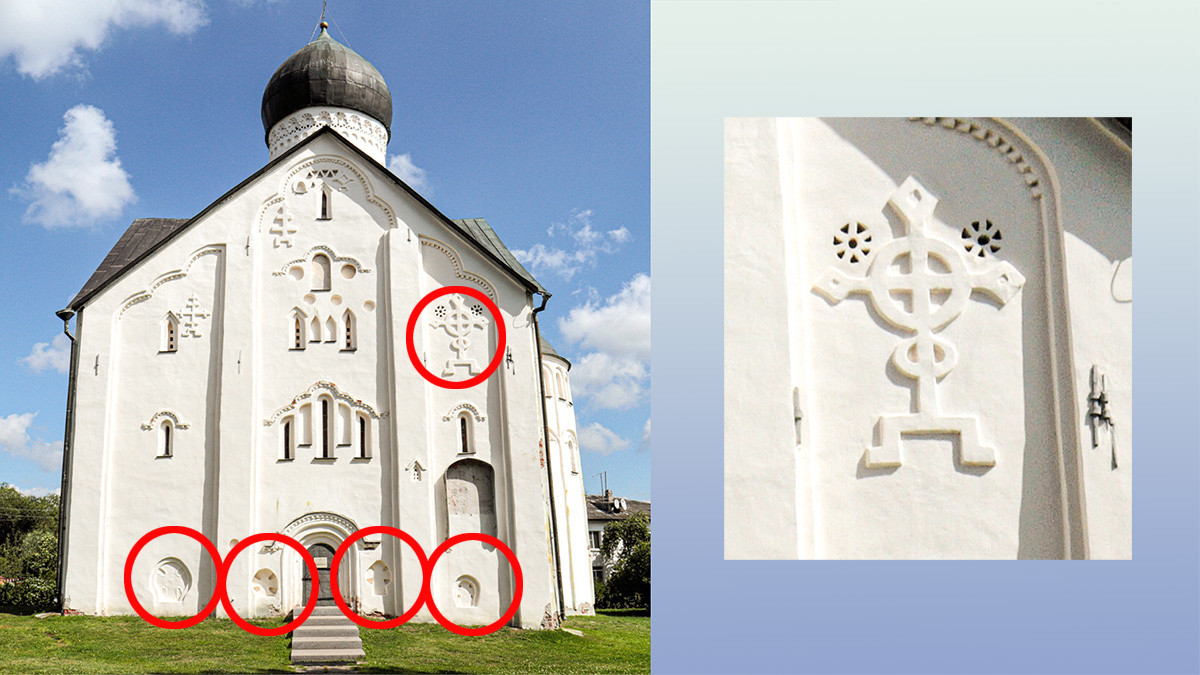

На древних новгородских церквях можно обнаружить кресты с кругами, традиционные для кельтов. Что это на самом деле?

Нюанс и в том, что необычные кресты распространены именно в Новгороде и совсем немного в соседних областях, в то время как в других регионах их нет. Как они здесь оказались?

Новгородские кресты

До объединения русских земель в единое государство в конце XV века, Новгородская земля в течение трех веков была независимой республикой с избирательной властью, в то время, как в большинстве других русских мест была княжеская наследственная власть. Это объясняет то, что в XIV-XV веках в Новгороде складывалась и своя церковная архитектура, и свои ни на что не похожие церковные символы. Кроме того, до Новгорода не дошли татаро-монголы, поэтому именно в Новгороде сохранились древнейшие церкви с этими символами.

Четырехконечный крест, на который наложен круг, даже принято называть «новгородским». В городе можно встретить и «поклонные» кресты в круге, они стоят особняком, иногда даже на дорогах. Такие часто были посвящены памятным датам или военным победам. На них могли быть изображены сцены из Евангелия, а высотой они были почти 2 метра.

Также множество крестов заложено в нишах на фасадах церквей. Такие устанавливались в память об умерших.

Церковь Преображения Господня на Ильиной улице XIV века

Многим кажется, что такой «дизайн» напоминает знаменитый «кельтский крест», распространенный в раннем Средневековье символ кельтских племен Британских островов, особенно Ирландии, и Франции. Круг означает языческий символ солнца, такая преемственность была важна для только что принявших христианство кельтов.

В подтверждении гипотезы кельтского происхождения крестов разные источники предлагают самые невероятные легенды. Одна из них, например, и вовсе предполагает «кельтско-варяжское» происхождение русской государственности. Якобы у Рюрика были кельсткие корни… Косвенно это могло бы подтвердить наличие нескольких крестов в круге в Изборске (куда отправился брать Рюрика Трувор).

Однако непонятно, почему традиция возведения кельтских крестов в Северной Европе известна с конца VIII века, а русские каменные «кресты в круге» появились в лишь XIV–XV вв. Кроме того, форма «новгородского» креста отличается от формы и «кельтского». В Новгородском клинья креста больше похожи на лопасти и меньше выступают из-за самого креста.

Более того, есть разновидности «новгородских крестов», которые оказались полностью вписаны в круг и уже совсем не похожи на кельтские.

О влиянии германской культуры может говорить и тот факт, что Новгород торговал с Европой и был членом Ганзейского союза (крупный политико-экономический союз городов северо-западной Европы, существовал до середины XVII в.).

И все же большинство исследователей склоняются к мнению, что ничего общество с кельтами, британцами и любыми другими западными европейцами, у этих крестов нет.

Кстати, уже в XVI веке «мода» на круглые кресты в Новгороде сошла на нет: историки считают, что либо из-за войн и эпидемий не стало мастеров, либо усилившаяся власть Москвы решила запретила Новгороду использовать его региональные отличительные символы.

Материалы по теме

А вот ещё:

Почему у древних греков было много богов

Как писал известный филолог-антиковед М. Л. Гаспаров, «всякая мифология представляет мир большим домашним хозяйством, в котором управляется одно семейство богов». Действительно, гипертрофированные ссоры и примирения между членами пантеона богов напоминают коллизии человеческой жизни, с той лишь разницей, что мирское существование оказывается гораздо менее драматичным и непредсказуемым.

Трагизм взаимоотношений между богами повлёк за собой возникновение театра, где в диалоговой форме разыгрывались знакомые всем грекам с детства мифологические сюжеты. Кстати, жители Пелопоннесского полуострова имели весьма специфическое отношение к собственным богам и хитросплетениям их биографий. Для мифологического сознания характерно ссобое восприятие, в котором переплелись объективные исторические аргументы и вопросы субъективной веры.

Мифологические сюжеты органично вплелись в реальную жизнь древних греков, воплотившись в литературе, изобразительном искусстве, ювелирном мастерстве и керамике. Помимо эдакого кладезя национальных традиций, мифология представляла собой необходимый свод морально-этических заветов и наставлений, которые можно использовать в воспитании подрастающего поколения. Это весьма универсальная летопись сказаний и легенд, доступная для понимания и осмысления в любом возрасте. Немаловажным аспектом мифологии является её связь с культовыми действиями и ритуалами, которые определяли весь годичный календарь древних греков.

» height=»401″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/f31/f310c718062cf7c7ea6abfe0e6b0bf5b.webp» title=»Представление древнегреческого исполнителя-аэда. (empresasdesucessos.com» width=»800″ />

Представление древнегреческого исполнителя-аэда. Источник: empresasdesucessos.com

Греки трактовали смену времён года, а следовательно и весь аграрный цикл как повторяющуюся цепь историй из жизни богов, легенды об их гибели и воскрешении. Вскоре эти события из ритуальной формы перешли в плоскость драматического искусства. Некоторые культовые празднества сохранились вплоть до начала нашей эры. Например, Элевсинские мистерии, представляющие собой целый комплекс обрядов инициации в аграрный культ Деметры и Персефоны. Они появляются около 1500 г. до н. э., а период их непосредственного празднования — более двух тысяч лет. Обряды в Элевсине попали под запрет после указа императора Феодосия I, который в 392 году повелел закрыть храм Деметры в целях борьбы с язычеством и для укрепления христианской веры.

Пантеон древнегреческих богов исчисляется десятками персонажей, однако можно выделить несколько наиболее знаковых фигур, мифы о которых оказали существенное влияние на культуру европейцев и сохранились в том или ином виде до наших дней.

Так, возникновение театра непосредственно связано с культом бога Диониса, которого традиционно связывают с покровительством виноделию и безудержными вакхическими плясками. В целом, история Диониса во многом схожа с перипетиями судьбы древнеегипетского Осириса, однако влияние этого персонажа древнегреческой мифологии на последующую европейскую культуру несравненно выше. Кстати, в Греции наряду с культом виноградной лозы Дионис прославился как покровитель деревьев и всех древесных насаждений. Он часто изображался в форме обыкновенного вертикального истукана без рук, в плаще, с бородатой маской на голове, окаймлённой ветвями и листьями деревьев.

Помимо виноградарства, Дионис покровительствовал также любому пищевому изобилию, плодородному земледелию. По сюжету мифа, он был богом-пахарем, который первым запряг быков в плуг, существенно облегчив тем самым ручной труд земледельца. А наиболее существенным аспектом дионисийского мифа является эпизод о его воскресении. Интересно, что именно эта часть биографии Диониса стала вначале разыгрываться в обрядовой форме.

Значение таких простых ритуальных действ заключается в воспроизведении катарсиса — нравственного очищения в результате душевного потрясения или перенесённого страдания. Этот психологический эффект, оказываемый воздействием драматического представления на зрителя, был выявлен Аристотелем в трактате «Поэтика» и стал на многие века ключевой категорией европейской драматургии.

Античное пиршество — симпосий. Источник: earth-chronicles.ru

Мифология представляет собой систему представлений людей о жизни во времена предков, которые первыми получили необходимый набор благ: мастерство добывания огня, практику ремёсел, земледелие и использование домашнего скота. К тому же боги привнесли в жизнь людей ряд социальных институтов, которые позже нашли отражение в древнегреческой полисной системе и нормах римского права. Специалисты по мифологии называют такого рода богов «культурными героями», творцами всех материальных ценностей.

Типичным примером такого героя является Прометей, который пошёл на конфликт с богами, чтобы подарить обделённым людям искусство добывания огня. Любопытно, что нередко у таких культурных героев есть брат-антипод. У Прометея — это Эпиметей. Один из двух братьев великого титана Эпиметей женился на Пандоре, которая, открыв заветный ящик (в тексте мифа — кувшин-пифос), выпустила на свет все людские беды и несчастья. В отличие от своего брата, Эпиметей был настоящим «человеконенавистником»: он решил поделить между животными разные таланты и способности к выживанию, но ничего не оставил человеку. Потому брат Прометей, сжалившись над беззащитными людьми, обучил их навыку добывания огня.

В структуре мифа о Прометее и его брате заложена типичная для мифологии пара героев: герой-демиург (творец) и герой-трикстер (разрушительный озорник). Эта мифологическая пара играет очень важную, практически экзистенциальную роль во всей европейской культуре последующих столетий. Если герой-творец созидает и наводит порядок, то трикстер, постоянно внося хаос и дисгармонию, тем самым побуждает творить снова и снова. Так возникает порядок из хаоса — ключевой пункт космогонии древних греков.

Ещё одним аспектом мифологии, затрагивающим жизнедеятельность человека, является спорт и зарождение Олимпийских игр. Появившись в священном для древних греков городе Олимпии и просуществовав с 8-го в. до н. э. по 4-й в. н. э., Олимпийские игры были важнейшим событием для рядовых греков, выходящим за рамки сугубо спортивного мероприятия. Естественно, возникновение такого социально значимого явления не могло пройти без участия олимпийских богов. Одна из распространённых легенд о создании игр гласит: однажды царь Элиды Ифит обратил внимание на то, что люди устали от постоянных войн.

Другая легенда связана с сыном Зевса, Гераклом, который привёз в Олимпию священную оливковую ветвь и там же объявил о создании игр, посвятив их победе Зевса над Кроносом. Не стоит забывать, что Олимпийские игры являлись важнейшей частью религиозного церемониала. Первый день древних игр отводился на жертвоприношения, причём делали их непосредственно атлеты, подводя жертв к алтарю.

Прометей, создающий первого человека. Источник: magisteria.ru

Миф представляет собой произведение устного народного творчества (так, эпосы Гомера исполнялись древнегреческими певцами-аэдами), создаваемое на протяжении нескольких поколений. Интересно, что субъектом познания и творчества здесь выступает не конкретный автор, а коллективное сообщество, аккумулирующее в мифологической системе свои представления и взгляды на окружающий мир.

Мифология при этом имеет не только познавательно-объяснительную сущность, но и функцию конструирования культуры, воссоздания тех мировоззренческих принципов, которые до сих пор коренятся в архетипах сознания. Об этом ещё в 1920-е гг. писал русский мыслитель А. Ф. Лосев: «Если брать реальную науку, то есть науку, творимую живыми людьми в определённую историческую эпоху, то такая наука решительно всегда не только сопровождается мифологией, но и реально питается ею, почерпая из неё свои исходные интуиции».

«Кресты страдали так же, как и люди»

Беседа с кресторезом Георгием Кожокарем

|

Поставить поклонный крест было обычным делом для наших предков. Такие кресты стали устанавливаться все чаще во многих местах и в наши дни. Георгий Кожокарь – один из первых, кто стал возродителем крестоделанья.

– Георгий, расскажите, пожалуйста, о себе.

– Родился 24 августа 1953 года в Молдавии, в болгарском селе; закончил русскую школу. Все ходили в храм, который был в селе. Мать была православной, дома соблюдали посты. Тогда в храм ходили не как сейчас, но было принято причащаться на Пасху. Вот в этом было наше Православие.

После восьмого класса поступил в строительный техникум, который закончил по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Отслужил в армии, после нее немного работал в ПТУ мастером производственного обучения. Закончил институт в Кишиневе, потом десять лет проработал архитектором. Во время отпусков любил ездить на Русский Север, интересовался древней архитектурой, в основном церковной. Однажды зимой попал на Соловки – я давно хотел попасть туда, влекомый рассказами об этой жемчужине Севера. Там мне и моей жене очень понравилось. И нам предложили работу: ей – инженера отдела реставрации, мне – главного архитектора Соловецкого архипелага. Мы заключили контракт и поехали домой собирать вещи.

Пока мы были в дороге, мою должность сократили, и я стал думать, как выживать на Соловках.

– А как появилась идея резать кресты?

– Это не была идея как озарение или что-то неожиданное. Была договоренность с музеем исследовать памятники, которые не были зафиксированы в реестре памятников. И прежде всего, кресты. Они изучены отдельно не были, как и надписи, присутствовавшие на них. Кто-то называл эти кресты литургическими, кто-то еще как-то. Было решено все это изучить и учесть как архитектурно-археологические объекты. Для этой научно-исследовательской работы была организована специальная экспедиция из четырех человек. Тринадцать дней мы ходили по островам, фиксируя кресты, – где рыбаки нам подскажут, где по другим источникам находили. В итоге мы обошли все места с крестами, которые есть. Это было в 1989–1990 годах.

– И сколько всего обнаружили?

– 22, в том числе 12 крестов на Анзере. Они были все разные: одни стояли, другие лежали, поваленные в черничник, от третьих остался только остов, а рядом можно было найти спиленный крест.

– А когда вы сами сделали первый крест?

|

– В 1992 году, когда возвращались мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа, наместник монастыря предложил мне сделать поклонный крест у подножия Секирной горы, возле лестницы. Его должен был освятить Святейший Патриарх Алексий II в память о новомучениках и исповедниках Соловецких и Российских и о перенесении мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа. Это должен был быть крест такого расширенного содержания.

Чтобы не выдумывать что-то новое, я взял один из старых крестов и реконструировал его. Это был семиметровый крест на голгофе со срубом, с копием и тростью. Единственно, чем эта копия отличалась от древнего креста, – большая надпись, когда и в чью память он поставлен. Еще на нем было добавление, что «установлен при патриархе Алексии II, священноархимандрите обители».

Эту надпись я предложил согласно традиции, что в ставропигиальных монастырях должен быть патриарший крест.

Следующий мой крест был установлен на Анзере, напротив горы Голгофы. Он был посвящен новомученикам и исповедникам Соловецким, которые были архиереями, так как на этом острове преимущественно содержались церковные иерархи. Этот крест я полностью спроектировал сам. Он имеет тему ставриона. То есть это крест, украшенный крестами. Во-первых, потому, что святительские облачения украшаются ставрионами; а во-вторых, потому, что остров сам по себе является кладбищем без крестов. И таким крестом я хотел отдать дань памяти тем, кто там лежит.

Так у меня появилась некая собственная «ставрология» – свое видения, свой взгляд. Позже я нашел тексты, в которых говорилось, что крест, особенно в Греции, по своему содержанию и наполнению получал имя, его характеризующее. Допустим, есть крест никатерион, посвященный победе, и в ставрографии, а больше даже в ставрологии (содержании), это отражено.

Крест ставится по какому-то случаю, имеющему привязку к исторической дате, событию духовной жизни, и необходимо отразить это не только текстом, но и накрестным изображением. Смысл поддерживается, наполняется и акцентируется иерархией имен, символическими знаками и так далее.

– В то время непросто, наверное, было найти информацию по этой теме. Как вы выходили из такой ситуации?

– Первым источником информации были найденные нами соловецкие кресты, которые я исследовал. Вторым – поморские кресты. В этом регионе существует очень древняя традиция резания крестов. Нельзя сказать, что она развивалась и хорошо сохранилась, но на общем фоне она достаточна информативна. Благодатнейшая почва для исследования – в книгах, музеях. Так постепенно у меня сформировалась база.

Главное же, что, погрузившись в эту тему, я не перестаю об этом думать.

– Когда вас по-настоящему захватила эта тема?

– Сразу. Еще в тот момент, когда я только соприкоснулся с крестами в экспедиции. Дело в том, что архитектурно-археологический обмер – процедура особая. Ведь ты не только обмеряешь крест, но и фиксируешь все как есть – все царапины, трещины, отметки. Кто-то начал, например, срубать его и бросил или выстрелил в крест. На самом кресте есть все следы его соприкосновения с человеком и природой. Процесс обмера – это глубокое исследование довольно простой, на первый взгляд, вещи – нескольких соединенных древ с какими-то надписями. И все это нужно точно изобразить графически тонким перышком на бумаге в оригинальном масштабе со всеми отметинами. И все описать в подробностях.

Кресты страдали так же, как и люди. Начались испытания и гонения на христиан, для крестов то же самое: их срубали, спиливали, расстреливали, сбрасывали, сжигали, вывозили и продавали за границу – что только не делали!

– Можно сказать, что вы для себя историю Церкви открывали через историю крестов?

– Да. Но не то что сознательно. Это такой параллелизм, совпадение. Кресты – это свидетели истории. Ты смотришь на них, и они тебе повествуют.

– Это каким-то образом отразилось на вашей духовной жизни?

– Это и есть моя духовная жизнь. Не отражение, а реальность.

Когда я приехал на остров, понял, что это Божие пространство, которое, простите, не особо спрашивает, кто ты есть, готов ты или не готов. Оно больше диктует. В принципе, ты либо должен согласиться с тем, что есть, и воспринять окружающее как данность, либо тут же начнешь разрушаться, если даже и не будешь сопротивляться. Для меня это все было совершенно очевидным. Деятельность Божия и деятельность человеческая настолько здесь гармоничны, что понятно кто есть кто.

Мне сразу стало ясно, что очень мало здесь крестов. Столько крови, столько страданий, столько храмов, а так мало крестов! Тема креста здесь в дефиците. И когда нам поручили сделать иконостас, мы сделали его полностью из крестов. Это был мой первый иконостас. Я никогда до этого иконостасом не занимался. Все его декоративные элементы сделал из крестов. Я понимал, что живу на кладбище, но не оформленном.

– Вы сразу восприняли эту перемену в жизни и работе как Промысл Божий о себе?

– Вообще-то да. Нельзя сказать, что я его чувствовал, когда устраивался на работу. Видимо, была какая-то пограничная зона. А потом, когда не стало работы, я почувствовал, что есть Промысл Божий. Но это я сейчас так уверенно могу сказать, но не хочу говорить, что так думал тогда. Просто это было очевидно. Господь меня сразу пристроил к кресту. Дал увидеть богословие креста.

– Как случилось, что после создания двух первых крестов это стало делом вашей жизни?

– Стали заказывать. Обращались к наместнику Соловецкого монастыря, интересовались, кто сделал кресты. После соловецких крестов делал кресты для общины русских поморов в Норвегии, которые установили их на своем кладбище. Там у них было поклонное место, а сами могилки обозначались голбцами – столбцами с крышечками, в которых установлен крестик или иконочка. Это древняя православная традиция, которая не была более-менее нами удержана; она осталась у старообрядцев. Были сделаны реконструкции намогильного и поклонного крестов, а также изготовлен дарственный крест от братии Соловецкого монастыря православной общине города Вардье.

Так это стало хлебом насущным для меня.

Параллельно я стал интересоваться келейными крестами, крестами-иконами.

– Чем определяется выбор поклонных крестов, которые можно видеть сейчас в разных местах?

– Крест Христов – основа основ того, что мы сейчас делаем. Существуют разные предания о том, из чего и как он создавался. Мы называем его трисоставным, трехчастным, и это не просто слова, а глубокое богословское понятие, в котором сосредоточен духовно-исторический смысл. Из Священного Писания мы знаем, что происходило на Голгофе и как формировался крест. Есть некие составляющие, которые в определенный момент собираются в единый крест, являющийся орудием страстей Христовых. Мы знаем, что Христос нес вначале двухсоставной крест, потом во время водружения установили подножие (третья часть), и по указанию Понтия Пилата появилась дощечка (четвертая часть) с надписью на трех языках: «Се есть Иисус Назорей, Царь Иудейский». Мы видим, как вырастает крест, потом появляются копие и трость, появляются уксус и желчь, вещи, которые несут смысловые нагрузки.

Важны и пропорции, которые были определены телом Спасителя (длина фигуры, размах рук) – совершенного Богочеловека. Эти пропорции хорошо соблюдены в кресте патриарха Никона, который сейчас находится в храме Сергия Радонежского в Крапивниках.

Если говорить о крестах, которые стали появляться вне храма, то в первую очередь надо сказать о двух крестах, появившихся во времена Римской империи: тот, который был установлен апостолом Андреем Первозванным на Киевских холмах, – первый поклонный крест на территории Руси, предвозвестивший ее Православие, и тот, который был установлен равноапостольным Константином на Соборной площади в Константинополе.

Я вообще считаю, что есть два типа креста: копия креста Христова и крест, напоминающий о крестной жертве, какие бы особенности исполнения ему ни были присущи. Другое дело, что есть разные структуры: символическая, изобразительная, повествовательная.

Говорят, что вот – православный крест, католический, старообрядческий… Это все можно опустить. Что значит старообрядческий крест? Христов крест – он и есть Христов. Ну, сохранили традицию, ну, перемудрили в чем-то, считая, что вот такая буква должна быть, а не такая. В Православии почитаются все кресты, со всеми буквами. Если говорить о том, какой должен быть крест и где ставиться, то в каждом регионе есть свои характерные формы. Сравним, например, Молдавию и Север России. Тут же даже темперамент людей накладывает отпечаток. Есть канон, есть закон – это одно, а есть любовь человеческая к Богу. Ну, вот так он Его любит и так выражает свою любовь. И эту любовь он выражает в кресте.

Есть богословские кресты, которые нагружены глубочайшим смыслом. И они воспринимаются по-разному. Для одного это просто крест Христов, а другой, видя клейма, круги и другие знаки, понимает содержание. Третий понимает все содержание и может читать весь текст, который есть на кресте. В кресте все должно быть заложено. Не надо бояться упреков: мол, вы сделали крест, а какой-то человек не понял. Крест должен быть совершенным, и кому что надо, тот столько для себя и возьмет.

До революции люди были грамотнее нас, намного больше понимая в ставрографии и ставрологии. Сегодня мы видим кресты и не понимаем некоторых вещей, которые тогда были повседневными.

– Какова история установки крестов на Руси?

– Я считаю, что историю следует вести от апостола Андрея Первозванного. Хоть и много оставалось времени до Крещения Руси, но верующие люди и тогда были.

– Какой период в истории Русской Церкви был более других отмечен установкой поклонных крестов?

– Думаю, что это XVIII–XIX века. На мой взгляд, к тому времени в нашей Церкви накопился достаточный опыт поклонения кресту, его почитания. Если судить по ставрографии, по богословию креста, то смысловое наполнение было богаче в более ранний период, но в то время меньше устанавливалось крестов. Когда читаешь накрестные тексты, приходишь к выводу, что именно к тому периоду сложилась некая «мода» на установку крестов на поклонение Богу и святым. По этим очень осмысленным текстам видна отработанная культура. А культура – это, собственно, повторение.

– С чем связан сегодняшний всплеск устанавливания поклонных крестов?

– Во-первых, потому, что крест – это очень сильный знак. Часовню можно даже и не заметить, в силу того что это привычные архитектурные формы. А крест – яркий, четкий и понятный символ, как монументальное сооружение; это совершенный легкоузнаваемый символ.

Во-вторых, установкой креста можно быстро, легко и значимо ответить на какой-то момент времени, какое-то событие. Столько народу сейчас пришло к Богу, столько видим верующих, что это понятная реакция ответить на любовь Бога.

В-третьих, столько горя пережили за последние годы, что ставить храм на каждом месте нет ни сил, ни средств, а поставить крест гораздо проще. Я считаю, что практически все устанавливаемые сегодня кресты посвящены новомученикам и исповедникам Российским. Сегодня нет высшей благодарности, чем воздать должное тем, кто за нас пострадал и за чьи молитвы мы все сейчас благоденствуем, независимо от того, православный ты человек или нет. Настолько вопиющим было жертвоприношение, что оно не только ниспровергло все авторитеты, но и не до конца осознано в силу своего масштаба.

– Есть какой-то канон поставления креста?

– Естественно, при установке крест должен быть ориентирован соответствующим образом по сторонам света, освящен согласно уставу (при этом существует несколько чинов).

– Существуют какие-то определенные требования к материалу, из которого изготавливается крест?

– Сейчас пытаются вывести некие каноны или закономерности по этой части. Я называю это именно «вывести»: вот некоторые пытаются утверждать, что крест нельзя делать из осины. Крест можно делать из дерева, железа, природного и искусственного камня. Ведь мы создаем не тело, а символ, поэтому можно из любого подходящего для этого материала. При этом имеется в виду, что мы отдаем уважение и этому материалу.

|

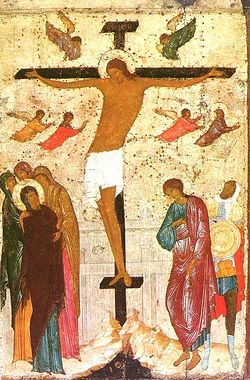

Относительно формы все понятно. Другое дело, если это касается тектоники креста, его различных композиционных составляющих – тяжелый крест, легкий, парящий… Здесь я, как архитектор, считаю, что нельзя отдаваться каким-то художественным вымыслам, а надо смотреть с точки зрения православного искусства, пользоваться существующими канонами и традициями. При этом не следует забывать, что в Православной Церкви есть и предание, и опыт, и искусство, которые должны быть поставлены во главу всех наших построений. Это, в первую очередь, уравновешенность, спокойствие, отсутствие движения и динамизма. Самое точное определение формы креста – спокойная, уверенная в себе. В качестве наглядного примера можно привести распятие Христа на иконе Дионисия, где Спаситель вольно стоит на кресте, руки у Него с провисами, ладони развернуты, голова наклонена, само тело не висит, а стоит. Вот это совершенство православного искусства! У нас нет страданий, нет мучений, передачи страсти человеческой, есть вольная жертва. На кресте воскресший Бог, а не страдающий и умирающий человек. Поэтому в форме креста, даже если он без распятия, это все должно быть видно. Если это летящий, устремленный крест, с маленькой перекладинкой и подножием под сильным косым углом, то тут видно явное католическое влияние на форму креста. Если же крест спокойный, с широкой перекладиной, со слегка качнувшейся перекладинкой, крест, наполненный символами, требующими глубокого рассматривания и чтения, – это наш. Нет никакой мультипликации и непонятного сюжета.

– Сколько времени уходит на создание поклонного креста?

– Большую часть времени занимает проектирование креста, так как необходимо понять его содержание, осмыслить. Сегодня все устанавливаемые кресты проектируются, нет двух одинаковых. Смысл и содержание не меняются, различается их выражение.

Хотя если оценивать весь процесс с учетом подготовки материала, например, бревен, то изготовление может занять больше времени, чем проектирование. При этом под проектированием следует понимать не только то, что на бумаге, но и те корректировки, которые происходят во время создания креста. Зачастую один крест может трижды проектироваться.

Сам процесс изготовления из готовых материалов занимает месяца три.

– Как дерево выбирается?

– Как правило, крест делается из кедра, кипариса или сосны (ее еще называют певка) либо одновременно из всех пород сразу. У нас нет такого, что мы ходим по лесу и выбираем дерево. Мы пользуемся тем деревом, которое заготавливают, как правило, шестиметровым пиловочником. Однажды была специальная заготовка, когда для нас заготовили 75 кубов сибирского кедра.

– Сколько крестов вы сделали за свою жизнь?

– Всего я сделал 24 больших (от 6 до 12 метров) поклонных креста. Последний был установлен на Крестовоздвиженье. Впервые в истории нашей мастерской были установлены два креста в один день: в Ленинградской области в Приозерске и в подмосковном Новоглаголево. География всех крестов различна, некоторые поставлены и за рубежом.

– Кроме поклонных крестов, какие еще кресты вы делаете?

– Я делаю разные – от маленьких крестиков, нательных и миниатюр, до келейных и трехметровых. Таких сделал более 700. Эти кресты используются в домах, в молитвенных углах, на строениях, на могилах. Также делаю кресты-иконы, кресты на досках.

Я бы не разделял эту практику и традицию больших крестов. Это некая лаборатория, имеющая мощный потенциал раскрытия содержания больших крестов. Мы наблюдаем много всяких вариантов, которые являются выражением слов из канонов, акафистов.

– Чем ваши кресты отличаются от других?

– Ничем, но они другие. Те делали наши предки так, как они это понимали, как осмыслили и смогли выразить свою любовь к Богу. Почему я должен делать копию? Тогда мой сын спросит: а что же папа сделал? Каждое поколение другое. И это отражается на крестах.

– Какой крест для вас самый памятный?

– Последний. Обычно так. Каждый крест – это некий рубеж. Нет такого: вот поставил крест, и сейчас быстренько следующий сделаем. Памятны кресты, которые стоят в Бутово и на Валааме.

– В каком состоянии сегодня находятся ставрография и ставрология?

– Если взять научный мир, то там состояние констатации: вот есть такие кресты: запрестольный, напрестольный, нательный, намогильный и так далее. На мой взгляд, ничего ставрографического и ставрологического в этом нет. Просто люди, имея компьютер, сегодня в состоянии каждой штучке навесить ярлык, систематизировать это в таблицу. На этом материале пишутся книги, в которых идет простое перечисление крестов.

Если копнуть, что за вид, как называют, то часто становится понятно, что человек не оттуда «растет».

А «расти» надо из священной истории, предания. Тогда все раскрывается в другом виде.

Мне не раз предлагали написать книгу по этой теме. Невозможно написать книгу об этом, потому что есть ставрография, ставрология и богословие, и необходимо в совершенстве владеть этими тремя вопросами, чтобы писать об одном.

– То есть человек, который захочет понять науку о кресте, должен владеть этими тремя темами?

– Да, причем он одновременно должен «въезжать» во все. Оно сплавлено: и история, и философия.

Что касается меня, то для меня все в прекрасном состоянии, потому что я этим живу. Один и тот же крест я проектирую уже 18 лет.

– Ваша работа, наверняка, постоянно заставляет задумываться о том, как и за кого Спаситель был распят на кресте. Как это сказывается на вашей жизни?

– Тема крестовоздвиженья, крестоделанья, крестоношения не терпит, чтобы твой ум и руки были заняты чем-то другим. Невольно постоянно думаешь о том, что должен вести соответствующую работе жизнь. Сама работа корректирует жизнь. Нелегко полностью оградиться от различных помыслов, грехов. Поэтому живешь как обычный человек. Есть данность, что ты работаешь, проектируешь, режешь кресты, и есть данность, что ты живешь как простой человек. То есть нет такого, что чувствуешь себя чем-то отличным от других. Да, я занимаюсь этим делом, другой водит троллейбус. Я отношусь к этому спокойно, всякая работа почетна и достойна, каждому Господь дарует то, чего человек хочет и заслуживает.

Если бы для меня это было послушанием, я бы, наверное, не выдержал и сломался. А я воспринимаю свою работу как служение, как дар Божий.

Меня иногда упрекают за монументализм, сравнивая с Церетели. А почему нельзя поднять крест Христов на такую высоту, чтобы он всем был виден? Надо уметь правильно расставлять акценты. Наполняя крест тем содержанием, на котором зиждется жизнь самого креста. Это как кровь в организме. Мы ее не видим, а она течет, несмотря на это. Так и надписи на кресте могут быть кому-то непонятными, но они должны быть.

– Для тех людей, рядом с которыми появляется поклонный крест, это целое событие. Вы замечали, как что-то менялось в их жизни после этого?

– Естественно. В таких местах меняются не только прихожане, но и их количество в сторону увеличения. Все зависит от некой духовной атмосферы коллектива, где ставится крест. Чего им не хватает, то сразу появляется.

– А в вашей жизни что изменилось с тех пор, как вы начали делать кресты?

– Моя жизнь словно остановилась, стабилизировалась, консервировалась, и я все время как будто нахожусь в одном состоянии – в постоянной «боевой готовности». Человек не настолько разносторонен, силен духом и собран, чтобы каждые пять лет менять род занятий. Надо постоянно быть собранным и заниматься чем-то очень узким, чтобы потом раскрыть какие-то необъятные широты.