Кирзачи и берцы в чем разница

Армейские берцы оказались хуже кирзовых сапог

Российские военные массово жалуются на качество армейских ботинок, которые сменили знаменитые «кирзачи», пишет газета Взгляд.

Военнослужащим выдают два типа ботинок – летние и зимние, рассказал сержант Алексей Соловьев. Однако и у тех и у других больше минусов, чем плюсов.

По его словам, в летних берцах ноги сильно потеют, ботинки лопаются, особенно в районе пятки.

Что касается зимней обуви, то она очень тяжелая и в ней лопается не только внешняя сторона, но весь ботинок на сгибе. При сильных морозах берцы не спасают ноги, рассказал он.

По словам военного эксперта Дениса Мокрушина, одна из самых распространенных является жалоба на низкое качество обуви: обычная ходьба приводит к отслаиванию подошвы. Берцы даже сезон, с весны до осени, не могут продержаться

Газета напоминает, что переход с сапог на ботинки начался в 2007 году при министре обороны Анатолии Сердюкове. В 2013 году этот процесс завершил Сергей Шойгу.

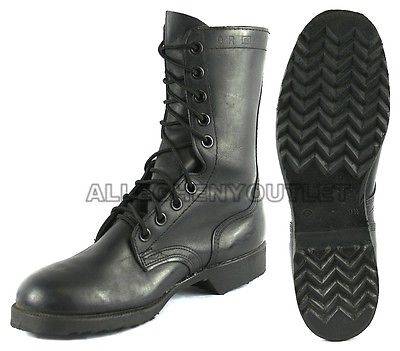

По словам Мокрушина, изменения в военную обувь вносятся ежегодно. Министр решил, что для армии лучшим решением станет аналог американские ботинки Corcoran Marauder. Для разработки модели были привлечены компании «Донобувь» и «Паритет». В 2015 году в войска поступила первая партия новых летних ботинок, однако быстро выяснилось, что их качество оставляет желать лучшего – подошва лопается, текстиль рвется.

В 2017 году поставщиком ботинок стало числиться АО «Военторг». Вместе с тем, если верить соцсетям, обувь продолжает поставлять всё те же «Донобувь» и «Паритет», а также фирмы «Фарадей» и «Парижская коммуна».

По данным газеты, стоимость пары зимних ботинок составляет 5900 рублей, летних – 1800 руб.

Как отметили в «Комитете солдатских матерей России», ситуация постепенно улучшается – стало лучше, но не идеально.

Производители армейской обуви сообщения о жалобах на их продукцию никак не прокомментировали.

Зачастую потребители задают вопрос о том, что лучше выбрать сапоги или берцы для работы и активного отдыха. В данной статье мы постараемся разобраться в данном вопросе.

Чем отличаются берцы от сапог?

Что лучше кирзовые сапоги или берцы для работы на строительной площадке и для внутренних работ в коробке? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте проанализируем положительные свойства этой обуви и ее недостатки. Начнем с кирзовых сапог.

Сапоги – преимущества и недостатки

Для примера разберем самые простые сапоги из кирзового материала. Кирзовые сапоги обладают несомненными преимуществами перед другой обуви, ведь недаром они верой и правдой служили многие годы военнослужащим, да и сейчас в определенных регионах от них не отказались в пользу берцев.

Основные преимущества сапог перед берцами

Основные преимущества рассматриваемой обуви – кирзовых сапог перед берцами выделяем следующее:

Основные недостатки сапог перед берцами

К недостаткам можно отнести некоторую жесткость материала. В слишком высокой модели тяжело будут согнуть ноги. Не имеют стильного дизайна.

Учитывая положительные и отрицательные стороны сапог, можно с уверенностью сказать, что для работы на стройплощадке, на открытом воздухе они подходят практически идеально.

Берцы – преимущества и недостатки

Берцы, так же как и сапоги создавались для военных. Причем в большей степени ориентировались на десантников и военнослужащих горных местностей. Эта обувь больше подходила при выполнении сложных задач, нежели сапоги или ботинки, которые практически не имеют голенищ.

Основные преимущества берцев перед сапогами

Основные преимущества берцев перед сапогами следующие:

Основные недостатки берцев перед сапогами

К основным недостаткам можно отнести следующее:

Сравнивая преимущества берцев, стоит отдать предпочтению для работы в них конечно внутри помещения. Именно здесь строителю приходится совершать более сложные движения, в которых участвую ноги.

Таким образом, после анализа преимуществ и недостатков сапог и берцев можно сделать выводы:

Работать на строительной площадке можно как в сапогах, так и берцах; но на открытой площадке стоит отдать предпочтение сапогам, а в помещение – берцам.

Кирзачи и берцы в чем разница

Может он в горах служит. По горам ни сапоги,ни берцы долго не ходят. Мы кроссовки фабрики «Скороход» носили когда по горам лазили,сапоги только в расположении одевали,на развод и т.д. Один выход в горы даже сапоги не выдерживали.

Это тема! Носки у нас были под запретом. За них полагалось взыскание.

Ваще ни разу ни тер ноги. Спасибо моему отцу, ещё с детсада научил правильно наматывать.

Vladimir770, Это точно, лучше портянок и сапог еще ничего не придумали, а с носками, если не следить, то грбок может и ноги съесть.

Ладно бы бы берцы качественные шили. Типа хотя бы как средние китайцы на цивильный рынок. Так нет же, наши тыловики и здесь сэкономят и оптимизируют. Слов нет. И как бегать в этих картинках?

Сам тоже в кирзах и портянках проходил

деньги на берцы в армии? в какой армии? теперь что надо самому покупать сапоги? а если денег нема, то босым бегать? олевал я и кирзу и берцы. ну кирза это вещь, тут спорить не о чём, а берцы? ну тут как он носит. племяши отходили и ничо, босыми не пришли. не рвалось и не воняло и денег не просили. гигиену пусть соблюдает!

кап.нитки иголки шило пассатижи

бармалей, в том-то и дело, что нитки гниют. Явно не лавсановые. Чо за экономия на солдатах! И кожа тоже далеко не первый сорт. Если это кожа.

Дедовщина, нет там дедов щас. Есть берцы зимние и летние. на срок службы. И живут эти берцы два месяца. Армян-обувщиков рядом нет, чтоб чинить. И подменки нет, чтоб пока ремонтируют в чем-то ходить. Поэтому как тока разваливаться обувь начинает, то сразу сос домой, чтоб в военторге внутри части замену купить.

Кстати, в горах во время службы в СА я носил такие

Не верх удобства, но не рвались никогда. Не было на моей памяти случаев таких. Кожа натуральная, подошва кожаная, прошито все лавсаном. При подрыве на «лепестке» (знающие поймут) нога травмируется не так сильно, как в кирзе.

отошли ему кирзы и хлопчатобумажные или как их там, фланелевую ткань на портянки и мыло хозяйственное.

а нитки пропитать хотя бы маслом чтоб золотать берцы не вариант?

Кто сказал что портянки шить разучились?

Даже шить не надо, ткать просто километрами

Производства даже если и нет, но запасов на складах не тебе если в теме рассказывать. Хватит и нам и внукам нашим

Берцы просто им дерьмовые дают, а нагрузки сейчас интенсивные прыгать и бегать много надо, не как раньше.

Ну, это еще скромно. На моей памяти один боец написал домой, что танк утопил и теперь надо выплачивать процент, тянул с родителей деньги. За полгода сносить 3 пары берцев это сильно)))) (два раза просит и первый раз бесплатно выдали).

Конечно сапоги лучше! Намотал портяночки и красота! А берцы тоже нужны но не для повседневный носки.

Какая разница кирзовые сапоги или берцы? Носки расходный материал, что в берцах, что в сапогах и от мозолей не спасут. В МО на заказах деньги отмывают, покупая д.ерь.мо по цене качественной обуви. Я так думаю. Наверное, «друг» имеет обувное производство.

Говногниль в армии значит.

Может он в горах служит. По горам ни сапоги,ни берцы долго не ходят. Мы кроссовки фабрики «Скороход» носили когда по горам лазили,сапоги только в расположении одевали,на развод и т.д. Один выход в горы даже сапоги не выдерживали.

Кирзач vs берцы

Споры вокруг армейской обуви начались далеко не вчера, и в течение нескольких лет сотрясали интернет. Спорщики поделились в целом на два антагонистичных и противостоящих друг другу лагеря, которые можно условно назвать «портянщиками» и «носочниками». Первые выступали за кирзовый сапог и полагающуюся к нему портянку, а вторые вступали за берцы (или, как вариант, трекинговые ботинки), с полагающимися к ним носками.

Споры между ними, к примеру на форуме Guns.ru, шли ожесточенные и принципиальные, но местами живо напоминавшие споры между «тупоконечниками» и «остроконечниками» из известного произведения Джонатана Свифта. Только «кирза+портянка» или только «берцы+носок» без попыток найти какие-то объективные критерии выборы армейской обуви, или же найти какой-то компромиссный вариант.

Хотя эти споры будут витать и над этой статьей, и вне всякого сомнения, в комментариях будет полно и «портянщиков», и «носочников», тем не менее, я попробую эту проблему разрешить.

Столкновение традиций

Первое, что мне бросилось в глаза, так это то, что для американской армии ботинок со шнуровкой столь же традиционный, как и сапог для русской армии. Американская пехота надела высокий ботинок со шнуровкой впервые, как минимум, во время войны с Великобританией 1812 года. В последующем появилось довольно много разновидностей этой армейской обуви, но все эти модели, такие как: Jefferson Davis Boot времен Гражданской войны, Trench Boot или Pershing Boot времен Первой мировой войны, а также модели времен Второй мировой войны, вроде знаменитой модели Combat Service Boot – все они представляли собой ботинки со шнуровкой.

Trench Boot (траншейные ботинки) времен Первой мировой войны на ногах солдат

Это уже продвинутая версия Combat Service Boot, появившаяся к концу Второй мировой войны. Как видим, разница с «траншейными ботинками» вовсе не кардинальная.

И вот для сравнения Combat Boot времен Вьетнамской войны. Принципиальная преемственность налицо.

Достаточно бросить взгляд на историю американской военной обуви, чтобы понять, что они держатся за свои традиции очень цепко, и создание берцев – это лишь один из изводов этого традиционного подхода. Почему это так – сказать трудно. Видимо, американцы считают, что ботинок со шнуровкой им удобнее.

Столь длинная история американского армейского ботинка, вместе с необычайным конструктивным сходством даже самых ранних образцов его с современными берцами, позволяет рассмотреть спор между «портянщиками» и «носочниками» в новом свете. Это реально столкновение двух традиций, а вовсе не выяснение, какая обувь лучше.

В пользу американской традиции сработали такие факторы, как обширная военная помощь, которую США в разные годы оказывали самым разным странам, и в числе поставленного вооружения и снаряжения были, конечно, и армейские ботинки. В силу этого, а также в силу захватов трофеев, американские ботинки стали привычны для большинства армий в мире, причем как союзных, так и враждебных США.

Далее, США победили в Холодной войне, и остались в конце ХХ века крупнейшей и сильнейшей военной державой, что немедленно породило моду на все американское. Очень многие люди простодушно считали, что надо во всем подражать американцам, в том числе и в армейской обуви. Поскольку признаться даже самому себе в том, что все дело состоит в моде, подражающей победителю, очень непросто, то в ход пошла разнообразная мифология, до сих пор окружающая берцы и все прочие многочисленные разновидности армейских ботинок со шнуровкой. В России это увлечение американским подходом еще базировалось на стремлении сделать «как во всем цивилизованном мире».

Советская же армия, непременным атрибутом которой был кирзовый сапог и портянка, некогда великая и могучая, с распадом СССР рассыпалась и, фактически, потерпела поражение без боя. Разумеется, очень мало желающих подражать побежденным.

Итак, столкновение традиций, усиленное победой США в Холодной войне и возникшей модой на все американское. Эти обувные традиции, очевидно, коренятся в национальном опыте и психологии, так что надо учитывать этот фактор, чтобы отвести большую часть эмоциональных выпадов в этой обувной дискуссии. Позицию тех, кто рьяно (и, подчеркну, без рациональных аргументов) защищает берцы, я оцениваю так, что им просто хочется быть хоть в чем-то на сильной стороне.

Немного личного опыта

В моем личном опыте ношения разных типов обуви были: кирзовые сапоги, хромовые сапоги, и, конечно, кожаные берцы. Сапоги я носил и на портянку, и на шерстяной носок.

Самые теплые воспоминания у меня остались, как ни странно, о хромовых сапогах. Это были настоящие, советские сапоги, доставшиеся по наследству от дедушки, и выпущенные, судя по фабричному штампу, еще в 1974 году. Они превосходно отходили пару сезонов, несмотря на почтенный возраст, но потом с ними пришлось расстаться – протерлась подошва.

Легкие, удобные, не ощущаемые на ноге ни при ходьбе, ни при работе. Первоначально они прибивались к ноге, и пришлось где-то с неделю походить с потертостями, но потом все пришло в норму. Ноги в них всегда и в любую погоду были сухими, и даже более того, в них можно было зайти в воду по крайней мере до середины голени, совершенно не опасаясь промочить ноги (специально проверял). В общем, пока за голенище не польется – ноги будут сухими. Не порванный и не изношенный сапог совершенно герметичен.

На мой вкус, для хромового сапога портянка и шерстяной носок поверх трикотажного носка полностью взаимозаменяемые и примерно одинаковые по комфорту. Носки, кстати, при долгой ходьбе также время от времени приходилось поправлять.

Единственный серьезный недостаток классической модели хромовых сапог – это гладкая подошва, которая довольно легко скользит по мокрой земле, и даже на сильно вымокшей траве можно поскользнуться.

Кирзовый сапог считается хуже хромового, но я остался несколько другого мнения от его ношения. Кирзач – это другой сапог, со своими особенностями. Он несколько тяжелее хромового (в основном, за счет более толстой подошвы, более мощного каблука, и гораздо более грубой кожи, пускаемой на союзку и задинку), но в то же время гораздо прочнее и гораздо лучше защищает ногу от ударов и возможных травм. Для сложной пересеченной местности, а также для работы кирзач однозначно лучше хромового сапога.

Кирзовые сапоги так же хорошо защищают от воды и, если на них нет повреждений, столь же герметичные, как и хромовые. Только если хромовый все же ощутимо набухает от воды, то вот набухание кирзового выражено гораздо слабее и почти незаметно.

Кирзовый сапог вполне комфортно носится и на портянке, и на шерстяном носке поверх трикотажного. Но все же, на мой взгляд, толстая портянка для кирзача предпочтительнее, поскольку так ноге лучше и комфортнее. Ну, а если шерстяной носок, то его надо брать потолще. Кстати, я всегда носил сапоги, а потом и берцы, на шерстяной носок, даже в летнюю жару, и не испытывал никаких проблем. Шерсть защищает не только от холода, но и от перегрева.

Недостатки у кирзача есть, конечно, но анекдотичного свойства: в нем нельзя сплясать вприсядку, как в хромовых. Ну так он не для этого и делался.

Кирзач старого образца также имел гладкую подошву с некоторой склонностью к скольжению (на мой взгляд, меньшему, чем у хромовых), но этот недостаток был устранен резиновой подошвой с грунтозацепами у новых моделей.

Берцы. Ничего так, носить можно. Однако, я не заметил никаких чудодейственных свойств, ему приписываемых. Фиксация голеностопа не отличается от фиксации в сапогах, а в кирзовом сапоге на толстой портянке или на толстом шерстяном носке будет, пожалуй, и понадежнее. Комфорт в ношении? Не знаю, поскольку носил берцы только на шерстяной носок поверх трикотажного, так что никаких различий с сапогом не заметил.

По водоустойчивости любые берцы ощутимо проигрывают сапогам, просто в силу конструктивных особенностей. Кратковременно в них можно зайти в воду примерно по щиколотку или чуть выше без особых проблем. Но при постоянном контакте с водой берцы быстро разбухают и внутри становятся влажными. К тому же, довольно часто вода начинает просачиваться под шнуровку и под язычок. Здесь многое зависит от конкретной модели, но, если язычок не глухой, но ноги промачиваются быстро.

Уязвимое место берцев – это шнуровка. Шнурки довольно быстро перетираются и гниют, а незашнурованные берцы – исключительно неудобная обувь.

То есть, берцы носить можно, но вот каких-то ярко выраженных преимуществ по сравнению с сапогами нет, скорее даже они несколько уступают. Например, по сравнению с кирзачом, защита ноги от ударов или травм заметно слабее.

Разумеется, что вопросы происхождения и личного удобства вовсе не являются решающими в теме армейской обуви. Здесь, безусловно, надо учесть и многие другие факторы, например, военно-хозяйственные (к ним относится относительная несложность изготовления обуви из недефицитного сырья).

Вопрос о противостоянии кирзовых сапог и берцев становится еще более интересным, если вспомнить, что Красная Армия была хорошо знакома и с ботинками со шнуровкой, и с сапогами, причем вовсе не в единичных сравнениях, а в массовой носке. Выбор, в конечном счете, был сделал именно в пользу кирзового сапога.

Сапоги и ботинки в одном строю

От сапога к ботинку…

Солдатской обувью в русской армии в Первую мировую войну был юфтевый сапог. За всю войну было заготовлено около 63 млн. пар сапог, а также на починку обуви израсходовано 460 тысяч пудов (7,3 тысяч тонн) подошвенной кожи. Этого было недостаточно, и вместе массовым призывом, с нерациональным и хищническим отношением к обуви среди солдат, трудностями в организации производства и другими проблемами, сапоги в России кончились на складах и на рынке уже к концу 1914 года, а в 1915 году войска получили 65% потребных им сапог. В 1916 году пополнение из запасных батальонов стали уже отправлять на фронт в лаптях. Помимо лыковых лаптей в войсках, по болгарскому примеру делали кожаные лапти «опанки». Сырьем для их производства была кожа, снимаемая со скота, забиваемого на мясо, а 7-я армия в Галиции, намучившись с отсутствием сапог, организовала собственный кожевенный и сапожный завод.

Опанки из музея Ливно, Босния и Герцоговина.

Россия вынуждена была прибегнуть к закупкам обуви за границей, первые такие закупки начались в 1915 году. С января 1916 года по июль 1917 года за границей было заказано 5,8 млн. пар. Поскольку союзники по Антанте сапог не шили, то русскому солдату пришлось познакомиться с ботинками со шнуровкой и обмотками. После революции ботинки с обмотками стали основной пехотной обувью в Красной Армии, очевидно в силу того, что большевикам достались довольно крупные запасы этой обуви. Однако, впоследствии ботинки с обмотками стали основной обувью Красной Армии на весь межвоенный период, впервые массовая замена ботинок на сапоги началась только в 1940 году. Ботинок солдатский яловый по своей конструкции почти не отличался от американского Trench Boot, от которого, вероятнее всего, и произошел.

Вот это весьма интересный момент уже. Первые 20 лет своего существования Красная Армия использовала «правильные» ботинки вместо «неправильных» сапог, но все же от них отказалась. Значит, тому были очень веские причины.

Вторая причина отказа от ботинок была технологической – изобрели ту самую, знаменитую кирзу. Красная Армия довольно долго держалась за ботинки, как обувь, требовавшую меньшего расхода кожи на изготовление. Ботинок не только требовал примерно на 40% меньше кожи, чем юфтевый сапог, но и кожа могла быть менее качественной и более грубой. Высокие голенища юфтевого сапога требовали качественной кожи, хорошо выделанной и не имеющей никаких пороков. Для СССР того времени, лишившегося после долгой империалистической и гражданской войны примерно трети прежнего поголовья скота, экономия кожи была существенной.

Сталин в самом начале 1930-х годов повел политику кардинальной перестройки сельского хозяйства. Она включала в себя не только раскулачивание и коллективизацию, но и создание огромной сети гигантских по размеру совхозов, которые должны были обеспечить страну как зерном, так и мясом. Совхозный трест «Скотовод» должен был стать объединением «мясных фабрик»: совхозов по разведению и откорму скота. Затея не получилась (причины мы здесь рассматривать не станем, для сапожного дела интересен лишь сам факт), живсовхозы фактически ничего не произвели. Даже более того, в результате коллективизации и совхозной эпопеи произошла крупная убыль скота. Если в 1928 году было 60 млн. голов крупнорогатого скота (крупнорогатый скот давал подавляющую часть кожи), то в 1933 году осталось 33,5 млн. голов. Сокращение почти вдвое. Пропорционально сократились и заготовки кожи, что поставило снабжение армии кожаными изделиями (к которым относились не только сапоги, но и ремни, подсумки, седла, хомуты, упряжь) в угрожающее положение.

Именно в этот момент появилась кирза. Сохранился любопытный документ – стенограмма заседания Военного совета при Народном комиссаре обороны СССР, состоявшегося в декабре 1935 года, на котором начальник Управления обозно-вещевого снабжения РККА, коринтендант Д.И. Косич представлял Наркому обороны СССР, Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову этот самый кирзовый сапог: «Должен доложить вам, т. народный комиссар, что войска единодушно отказываются от ботинок с обмотками. Поэтому, по вашему приказанию, я дал уже проверить в войсках вот эти сапоги, голенищи которых сделаны исключительно из хлопчатобумажной ткани (демонстрирует образец сапог). Месячная носка этих сапог показывает, что они производят впечатление кожаных голенищ по внешнему виду и по износу дают хорошие результаты. Эти голенища состоят из пяти слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной специальным составом, который изобрели в лаборатории. Вид они имеют хороший и носкость тоже очень хорошую».

Итак, из этого выступления коринтенданта Косича видно, что вопрос о введении кирзача решался на самом верху, как минимум решением Ворошилова, которое, скорее всего, обсуждалось в Политбюро ЦК ВКП(б), и уже осенью 1935 года была сделана первая партия кирзовых сапог для испытаний. Кстати, Косич называет материал «керза», что указывает, что происхождение название вовсе не от «Кировского завода», а от названия грубой технической ткани. Вообще, распространенные рассказы о появлении кирзового сапога содержат в себе изрядную долю мифологии, что неудивительно. Коринтендант Косич был расстрелян в ноябре 1937 года.

Что же мешало ввести новый сапог? Массовое его введение произошло уже во время войны, но в декабре 1940 года начальник Главного интендантского управления РККА, генерал-лейтенант интендантской службы А.В. Хрулев предлагал заменить для армии три пары ботинок на два года на три пары кирзовых сапог, а для тыловых частей, управлений и учреждений замена предполагалась на одну пару кирзовых сапог и на две пары ботинок с обмотками.

Решение это было исполнено с задержкой по той простой причине, что технология изготовления самого материала не была отработана и на решение технических проблем потребовалось некоторое время. Потому в войну Красная Армия обувалась в сапоги постепенно.

Кирзовый сапог – это нефтепродукт

Что такое кирза? По существу, это прорезиненная ткань, пропитанная специальной смесью, состоящей из синтетического каучука, сажи, тяжелого битума, бензина, серы, окиси цинка (последние два для вулканизации каучука). Пропитанная ткань вулканизировалась, как любая другая резина. Грубая хлопчатобумажная ткань, сложенная в 3-5 слоев, пропитывалась этим составом, красилась, затем обрабатывалась на каландрах, проходила вулканизацию и повторное крашение. На последней стадии на поверхность наносилось казеиновое покрытие. Готовая кирза скатывалась в рулоны.

Готовая кирза на складе ООО «Завод-Кирза» в Липецке

Как и в любом резинотехническом изделии, свойства и качество продукции в решающей степени зависит от подбора рецептуры каучуковой смеси и подбора режима ее обработки. Это вовсе не так просто, как может показаться на первый взгляд, и разработка рецептуры может занимать многие годы.

Вот это было решение, имеющее экономическое значение. Кирзовый сапог только на 15% состоит из кожи (низ сапога и подошва, на которые обычно идут грубые сорта кожи), а остальное – кирза. Расход кожи еще больше снизился даже по сравнению с ботинками. Немаловажным было и то, что теперь большая часть сапога делалась из сырья, получаемого в других отраслях промышленности и мало зависимого от развития животноводства. СССР одним из первых освоил промышленное производство синтетического каучука, в 1933 году действовали три завода: Ярославский, Воронежский и Ефремовский, производившие бутадиеновый каучук по методу С.В. Лебедева. В качестве полупродукта нужен был этиловый спирт, который получали из зерна, картофеля или гидролизной древесины, но уже в 1934 году в Баку была разработана технология получения спирта из нефтяных газов; после войны получение синтетического каучука из нефти или природного газа стало полностью доминировать. Впоследствии появились и другие виды кирзы, такие как вилинискожа, производимой из полиэфирной ткани и поливинилхлоридной эмульсии. Так что послевоенный кирзовый сапог был в значительной степени нефтепродуктом.

Между прочим, это было существенное военно-экономическое завоевание, позволяющее в принципе обуть армию почти любой численности. Производство сапог перестало зависеть от поголовья скота и заготовки кож, потому что, при нужде, сапог можно было целиком сделать из кирзы с резиновой подошвой. Без синтетического каучука все равно воевать нельзя, а пустив сравнительно небольшую его часть на выпуск сапог, можно обуть армию и все возможные мобилизационные контингенты.

… и обратно от ботинка к кирзовому сапогу

Всего за годы войны в Красную Армию поступило 63,79 млн. пар новой обуви, в том числе 12,5 млн. пар обуви, поступившей по ленд-лизу (это были, конечно, американские ботинки – Combat Service Boot). Среднегодовая численность армии была 8-9 млн. человек, а к концу войны поднялась до 11 млн. человек. В принципе, такого количества обуви хватало, чтобы обеспечить армию (за 46 месяцев войны требовалось шесть выдач обуви на срок носки в 8 месяцев; 63 млн. пар хватало, чтобы обеспечить обувью на все время войны армию численностью порядка 10,5 млн. человек). В отличие от Первой мировой войны, острый дефицит обуви уже не преследовал армию. Во-первых, товарищ Сталин провел воспитательную работу и народ теперь знал, что такое хищение социалистической собственности и чем это заканчивается. Потому массовая продажа сапог солдатами, как прежде, стала невозможной. Во-вторых, был организован ремонт обуви в войсках, и через него было пропущено в сумме 61,4 млн. пар обуви. То есть, практически каждая пара сапог или ботинок хотя бы раз чинилась. Починка компенсировала повышенный износ обуви.

Ремонт сапог в армейской сапожной мастерской

Обратим внимание, сколь много обуви требуется для большой войны. Первая мировая – 65 млн. пар сапог (без учета лаптей и т.п. импровизации), Вторая мировая – 63 млн. пар. В США масштабы производства армейской обуви многократно превысили эти показатели. В последний мирный год 1941 год (напомню, что война для США началась в декабре 1941 года) было изготовлено 15 млн. пар ботинок, а уже в 1942 году – 41 млн. пар. Всего за войну было выпущено 190,2 млн. пар ботинок. Из них порядка 120 млн. пар износила сама американская армия, остальное либо пошло союзникам, либо осталось на складах и было постепенно израсходовано.

Потому в вопросах выбора обуви для армии крайне недостаточно принимать только удобство того или иного вида обуви, надо еще принимать также возможности организации массового производства в случае необходимости. В мирное время потребности сравнительно невелики: миллионная армия снашивает за год от 1,5 до 2 млн. пар. Но с началом массовой мобилизации, когда сколачиваются армии в 5-6 млн. и более, потребности в стандартной армейской обуви резко возрастают.

Окончательный выбор в пользу кирзача был сделан, очевидно, именно по военно-хозяйственным причинам, как наиболее простой и технологичной в изготовлении модели, с применением в основном синтетических материалов. Помимо этого, опыт эксплуатации склонился в пользу кирзача. Заметим, что интендантское управление Красной Армии, безусловно, анализировало и обобщало опыт носки сапог и ботинок за время войны. Оно-то имело возможность сравнить сапоги и ботинки. Сделанный в пользу сапог выбор показывает, что ботинки существенных преимуществ перед сапогами не имели. И это не чье-то субъективное мнение, а суммированный опыт армии, через которую прошло более 34 млн. человек.

Сейчас выбор сделан снова в пользу ботинка, но есть некоторое предчувствие, что противостояние кирзача и берцев далеко не закончено, и в будущей войне этот вопрос может снова стать ребром. Этому будет посвящена следующая часть.