Киста шишковидной железы что это и чем грозит

Опухоль пинеальной области головного мозга

Госпитализация и лечение по квоте ОМС. Подробнее после просмотра снимков.

К опухоли пинеальной области головного мозга относятся как к поражению железы шишковидной. Но нередко поражение возникает в средней части четверохолмия и задних отделах третьего желудочка. Здесь очень часто могут возникать такие поражения как карционома, гнерминома. Следует отметить, что пинеальные опухоли могут сочетаться с блоком ликовроциркуляции, что становится основой развития гидроцефалии.

Образование в пинеальной области имеет массу негативных моментов, проявляется выраженной симптоматикой, если разрастание активное, могут возникать серьезные нарушения дыхания, сердцебиения, работы вестибулярного аппарата.

Симптомы

Опухоли пинеальной области головного мозга сочетаются с проявлением таких симптомов как:

Чаще всего при образовании в пинеальной области назначается его удаление. Операция может производиться при минимальном травматизме при помощи эндоскопического инструментария. Также используется процесс открытого типа (если размеры образования большие, устранение предполагает необходимость аккуратного отделения).

Поражения головного мозга могут сочетаться с достаточно частыми болевыми проявлениями в конечностях, спине, может возникать раздвоение в глазах и пр.

Лечение пинеальной опухоль головного мозга

Лечение назначается исходя из проведенных обследований. Обязательно при поражении пинеальной области берутся все лабораторные анализы и онкомаркеры, после чего назначается КТ и МРТ. Получив результаты обследования, врач может четко определить последовательность действий. Чаще всего требуется операция, причем удаление производится как можно быстрее. Пинеальная опухоль головного мозга может иметь достаточно большие размеры, что делает процесс лечения крайне затруднительным. Нередко просто нельзя удалять такое поражение из-за возможности нанести пациенту непоправимый вред.

Назначая лечение врач должен ориентироваться на общей клинической картине, использовать максимальный процесс диагностирования, оценить общее состояние пациента, определить возможность устранение образования без нанесения вреда. В случае, если традиционные методики терапии по мнению врача не дадут нужного результата следует прибегать к применению оперативного процесса в сочетании с химиотерапией, медикаментозными препаратами, радиотерапией и пр.

Прогноз жизни

Опухоль пинеальной области головного мозга может быть доброкачественной, если она диагностируется на ранней стадии, а лечение является комплексным и оперативным, то есть вероятность вернуть пациента к нормальной жизни.

Если же опухоль пинеальной области головного мозга злокачественная, то в данном случае лечение должно включать в себя удаление, воздействие химиотерапией, радиоизлучением и пр. На ранних стадиях лечение дает позитивные результаты, но рецидив возможен в 20-25% случаев. Если же образование имеет большие размеры и последнюю стадию развития, то даже после удаления возможен рецидив в 30-45%, а в некоторых случаях невозможно делать операцию.

Консультация нейрохируга

Нейрохирург, доктор медицинских наук

— Нейрохирург 9 отделения НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (2002 — 2019)

— Ведущий нейрохирург сети клиник «Медси» (2019 — н.в.)

Киста головного мозга

Описание заболевания

Киста головного мозга представляет собой полость, заполненную жидкостью, которая локализуется в структурах головного мозга. Содержимое кисты может быть представлено кровью, гноем, спинномозговой жидкостью. Некоторые кисты формируются еще во время внутриутробного развития.

Стоит отметить, что, несмотря на доброкачественный характер большинства кист, они могут оказывать давление на структуры головного мозга, вызывая яркую клиническую картину, характерные симптомы и серьезные осложнения.

Типы кист головного мозга:

Симптомы кисты головного мозга

Симптомы зависят от размеров кисты и локализации кисты в головном мозге.

Большинство симптомов обусловлено нарушением оттока спинномозговой жидкости и повышением внутричерепного давления.

Симптомы включают следующее:

Диагностика

Зачастую киста головного мозга, не вызывая симптомов, представляет собой случайную находку во время обследований другой патологии.

В случае целенаправленного обращения за медицинской помощью и наличии характерных симптомов, врач проводит опрос, полный медицинский осмотр, в том числе оценку неврологического статуса. Чтобы оценить состояние головного мозга, выполняют такие визуализационные тесты как МРТ и КТ сканирование головного мозга. Контрастирование во время выполнения этих исследований является важным этапом для проведения дифференциальной диагностики.

При развитии судорожного приступа выполняют электроэнцефалографию.

Лечение кисты головного мозга

Наблюдение в динамике рекомендовано только в случае, когда киста не достигает больших размеров и протекает бессимптомно.

Хирургическое лечение показано в случае быстрого роста кисты и риска развития осложнений на фоне воздействия на структуры головного мозга.

Суть хирургического лечения заключается в дренировании кисты, при этом используется эндоскопическое оборудование.

В условиях нейрохирургического стационара ФНКЦ пациенты получают высокоспециализированное комплексное лечение, проходят полноценную реабилитацию при участии психологов, врачей ЛФК, специалистов рефлексотерапии.

Киста шишковидной железы что это и чем грозит

Введение. В последние годы возрастает интерес к шишковидной железе, что объясняется не только её способностью к выработке мелатонина, считающегося одним из факторов регуляции биоритмов, но и нейроэндокринным посредничеством с гормональной, нейромедиаторной активностью [1]. Из-за своего глубинного расположения сама шишковидная железа до появления томографических методов была труднодоступна для исследования, на рентгенограммах обычно была видна лишь в случаях её обызвествления. Даже с появлением компьютерной томографии, при отсутствии в ней объемных образований, исследователи продолжали ссылаться на данные, полученные в результате аутопсии, указывая при этом как размеры, так и вес железы, полученные в результате вскрытий. Заметный прорыв в этом вопросе произошел с появлением магнитно-резонансной томографии, когда при исследовании гипофиза тонкими срезами в сагиттальных сечениях шишковидная железа всегда попадала в плоскость сечения, и появилась возможность её детализации, четкого прижизненного описания. С этого момента внимание стали привлекать кисты в шишковидной железе, генез которых до сих пор остается во многом не ясным, как и подходы к кратности обследования и вообще лечения таких больных.

Цель исследования – проследить проспективно возможные изменения размеров и структуры шишковидной железы у женщин детородного периода в норме и при наличии гиперпролактинемии.

Результаты исследования и обсуждение

Киста шишковидной железы 9х13 мм с частичной компрессией водопровода, микроаденома до 3 мм передней доли

Полученные размеры отличаются от размеров шишковидной железы, приводимых в анатомических руководствах, что объясняется тем фактом, что там описываются усредненные значения по всем возрастным группам, причем, как правило, на патоморфологическом материале, а не взятом от живых людей. Кроме того, известен тот факт, что шишковидная железа и её пик активности приходится на детский возраст, и к 6 годам она редуцируется, уменьшается в размерах. Сохранение её или увеличение в наших случаях у больных с гиперпролактинемиями соотносилось с отклонением в структуре гипофиза и, как следствие, затянувшимся пубертатом, дисменореями, бесплодием. В репродуктивном периоде её увеличение, возможно, также обуславливалось приёмом контрацептивных средств, поскольку в данном варианте нарастало количество гиперпролактинемий.

Обращало внимание сочетание гиперпролактинемии, микроаденом и кист шишковидной железы. Так, в настоящем исследовании, в группе практически здоровых лиц мелкие кисты (от 6 до 7 мм) отмечались в единичных случаях (до 4%), а у больных с гиперпролактинемиями в случайной выборке (n=45) кисты отмечались в 34% случаев. Еще больший процент отклонения в размерах шишковидной железы от нормы был при аденомах и при приёме контрацептивов, где максимальное значение достигало 50%. При этом размеры шишковидной железы уже составляли: передне-задний до 11 мм; высота – 6-7 мм, что значительно превышало размеры шишковидной железы в контрольной группе (p 30).

Увеличение в размерах шишковидной железы, вероятно, обуславливается ингибирующим действием на активацию передней доли гипофиза. Взаимосвязь между шишковидной железой и гипофизом намного сложнее, чем это принято считать. Описаны механизмы не только угнетающего воздействия на гипофиз с её стороны, но и стимулирующего характера. Такой афферентный тип регуляции на межорганном уровне, безусловно, должен существовать, иначе сложно объяснить увеличение шишковидной железы в случаях выраженной гипотрофии гипофиза, при синдромах пустого турецкого седла, как представлено ниже (рис. 2).

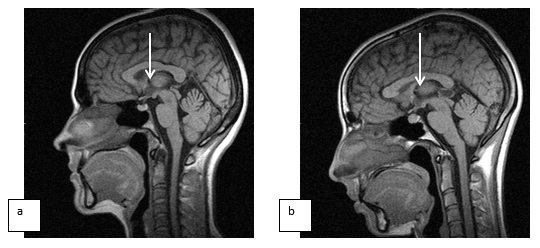

Рис. 2. Сагиттальное (a) Т1- и аксиальное Т2-сечение (b) с толщиной срезов 3 мм без применения контрастирования больной С., 40 лет, с гиперпролактинемией. Формирование пустого турецкого седла. Киста шишковидной железы с незначительным сдавлением водопровода и ликвородинамическими нарушениями

Вместе с тем «ингибирующий» характер увеличения шишковидной железы отмечался у больных с микроаденомами гипофиза, локализующимися как в передней, так и в промежуточной части гипофиза. Чаще всего в форме ретенционной кисты шишковидная железа была в тех случаях, когда в анамнезе были детские инфекции, риносинуситы, а также травмы и инфекции в родах. При контрастировании парамагнетиками края таких кист и иногда сами кисты хорошо накапливают контраст (рис. 3).

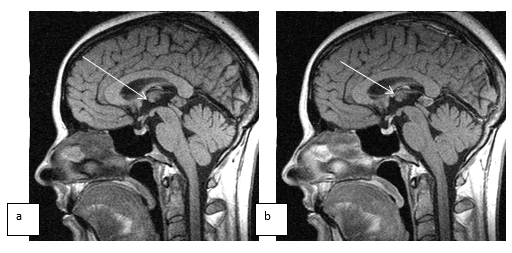

Рис. 3. Больная С., 33 лет, до и после контрастирования омнисканом, томограммы, выполненные в Т1 сагиттальных сечениях. Шишковидная железа неоднородная, 12 х 10 мм, капсула накапливает контраст при введении парамагнетика. Участки уплотнения и капсула отмечены стрелкой

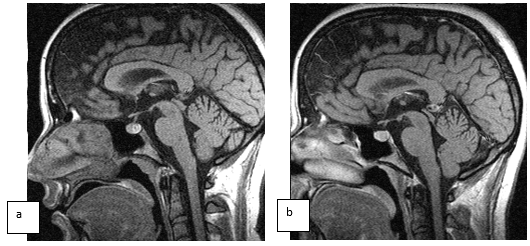

Характерной особенностью ретенционных кист шишковидной железы было отсутствие какой-либо динамики в выборке за период наблюдения (рис. 4).

В данном случае за период наблюдения отмечен прирост в размерах микроаденомы гипофиза по всем направлениям в пределах 2 мм, в то время как объем кисты шишковидной железы остался без существенной динамики.

Мелатонин также выступает в качестве нейропротектора и антиоксиданта. В ряде зарубежных исследований получены результаты корреляции среди случаев снижения секреции мелатонина у пациентов старше 45 лет и увеличения случаев нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, депрессии, инсульта и рака. Шишковидная железа имеет склонность к кальцификации, многими авторами высказано предположение, что дефицит мелатонина вызывает обызвествление шишковидной железы. Имеются данные о том, что мелатонин, секретируемый шишковидной железой, взаимодействует с гипофизом, модулируя высвобождение его гормонов. Некоторые ранние зарубежные исследования показали, что стимуляция активности шишковидной железы in situ ингибирует пролиферацию гипофизарных клеток. С другой стороны, также было показано, что гипофизэктомия приводит к атрофическим изменениям в шишковидной железе, что указывает на регуляторную отрицательную обратную связь гипофиза. Большинство исследователей пришли к выводу о том, что повышенный уровень мелатонина вызывает нарушение репродуктивной функции, вызывая гиперпролактинемию, снижая секрецию гормона роста и нарушая функцию надпочечников через гипоталамо-гипофизарную ось, а также опосредованно воздействует на гонады (яичники и яички). Нормальный уровень мелатонина в утренние часы варьируется от 8 до 20 пг/мл, в ночные – не должен превышать 150 пг/мл. Повышенные показатели говорят о психических расстройствах (депрессия, маниакальные состояния); пониженной выработке эстрогенов, снижении (отсутствии) либидо. Повышение уровня пролактина некоторыми авторами рассматривается как один из механизмом запуска артериальной гипертензии и ожирения [10; 11].

Узловые образования щитовидной железы: современные принципы диагностики и хирургического лечения

В данной статье описаны основные причины узловых образований щитовидной железы, механизм их образования. Основной акцент автора сделан на современные методы диагностики и лечения узловых образований щитовидной железы.

В последние десятилетия отмечается неуклонный рост числа пациентов с патологией щитовидной железы. Исследования, проводимые как у нас в стране, так и зарубежом, показывают, что истинного увеличения частоты эндокринных заболеваний не произошло, просто повысилось качество их диагностики. Сейчас каждый пациент может выполнить ультразвуковое исследование или сдать анализ для определения гормонов щитовидной железы. Зачастую УЗИ щитовидной железы проводится пациентам просто «заодно» с исследованием других органов. Улучшенная диагностика дает свой результат: по статистике у каждого второго- третьего жителя нашей страны есть признаки заболевания щитовидной железы. Между тем, повышения смертности от заболеваний щитовидной железы в последние десятилетия не отмечено.

Узлы щитовидной железы являются наиболее часто встречающимся видом патологии этого органа. Узлом называется участок, отличающийся по плотности или цвету при ультразвуковом исследовании от остальной ткани щитовидной железы и имеющий четкие границы. Если мы ощупываем железу и чувствуем в ней уплотнение с четкими границами- это узел. Если мы делаем УЗИ и видим светлое или темное пятно на фоне остальной ткани железы- это тоже узел. Увеличение обьема щитовидной железы, равно как и наличие в ней узлов, обозначается термином «зоб». О диффузном зобе говорят, когда ткань железы увеличена равномерно и не содержит никаких уплотнений. Узловым зобом называют ситуацию, сопровождающуюся появлением узлов в ткани железы. По современным данным, при ультразвуковом исследовании у 30-67% жителей Росси в ткани щитовидной железы могут быть выявлены узлы. В подавляющем большинстве случаев (95%) узлы эти являются доброкачественными, и только у 5% пациентов они представляют собой злокачественные опухоли. С возрастом частота выявления узлов возрастает. У детей узлы щитовидной железы- редкость, в то время как в возрасте 60 лет и старше до 80% людей имеют узлы. Но у детей и мужчин злокачественные узлы выявляются в 2 раза чаще, чем у взрослых и женщин соответственно. Соотношение мужчин и женщин примерно 1:10.

Узловые образования могут быть как доброкачественными (коллоидные узлы, фолликулярные аденомы, кисты и воспалительные заболевания щитовидной железы), так и злокачественными (рак щитовидной железы- папиллярный, фолликулярный, В-клеточный, медуллярный, анапластический и др).

Причины возникновения узлов

В настоящее время считается, что основной причиной возникновения узлов щитовидной железы является хроническая нехватка йода в пище. Йодная обеспеченность населения влияет на количество доброкачественных узлов щитовидной железы (так называемых коллоидных узлов). Часть узлов, в основном представленная опухолями, возникает после воздействия потока ионизирующего излучения на организм человека. Определенное значение имеет и наследственность. Известно, что у родственников пациентов с заболеваниями щитовидной железы вероятность выявления узлов повышена.

Механизм появления узлов

По механизму появления узлы щитовидной железы можно разделить на две основные группы- опухоли и «не-опухоли». Опухолевые узлы появляются из-за возникновения мутации в одной из клеток щитовидной железы (А, В, или С-типа). Причиной мутации является повреждение генетического материала клетки, находящегося в ее ядре. Это повреждение может быть вызвано радиацией, воздействием некоторых химических веществ (например, тяжелых металлов). В ряде случаев такие мутации могут передаваться по наследству. Доброкачественные опухоли, увеличиваясь, раздвигают окружающую ткань щитовидной железы. Увеличение опухоли приводит к атрофии ткани железы вследствие сдавления ее тканью опухоли. Клетки доброкачественного образования не приобретают способности к инфильтративному росту, т.е. проникновению между клетками щитовидной железы. Основным свойством злокачественных опухолей является возможность инфильтративного роста. Опухоль может врастать не только в щитовидную железу, но и в окружающие органы- трахею, пищевод, мышцы, сосуды.

Метастазирование происходит гематогенным и лимфогенным путем. Свойства опухоли напрямую зависят от типа клетки, в которой произошла мутация. А-клетки являются источником возникновения фолликулярных аденом и карцином, папиллярной карциномы, анапластичского рака, В-клетки (клетки Гюртля) дают начало Гюртле-клеточным аденомам и карциномам, а С-клетки- медуллярной карциноме щитовидной железы.

Современные методы диагностики

А. Осмотр: осмотр позволяет выявить увеличение щитовидной железы, асимметрию размеров долей, характерную для наличия узлов, увеличенных лимфоузлов, а также ряд других важных для диагностики признаков (нервозность и суетливость пациента, экзофтальм, характерный для тиреотоксикоза блеск глаз и т.д.). Важна информация о быстром росте выявленного узла, появление осиплости голоса, кашля, нарушений при глотании и дыхании.

Б. Ультразвуковое исследование (УЗИ) является следующим этапом диагностического процесса. В ходе исследования возможно выявление участков неоднородности в ткане щитовидной железы размером 2-3 мм. Чувствительность УЗИ значительно превышает возможности пальпации. Известно, что у 20-50% пациентов с одиночным узлом, выявленным при пальпации, УЗИ позволяет выявить дополнительные узлы. Важно при проведении УЗИ выполнить и доплеровское исследование, т.е. исследование интенсивности кровотока внутри узла. Основное предназначение УЗИ при обследовании пациентов с узлами- выявить тех, кому необходимо проведение ТАБ. По современным представлениям, образования размером меньше 1 см можно не подвергать дальнейшим исследованиям. Все узлы, диаметром 1 см и более- подлежат проведению исследования клеточного состава узла- тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ). Никакие другие методы исследования, кроме биопсии, не позволяют надежно исключить злокачественность узла.

В. Тонкоигольная аспирационная биопсия. Методика исследования заключается в следующем. Под контролем УЗИ врач проводит пункцию (укол) в узел щитовидной железы щитовидной железы тонкой иглой, подсоединенной к пустому шприцу. После того, как кончик иглы оказывается внутри узла, врач несколько раз аспирирует (всасывает) содержимое узла шприцем. Затем игла извлекается и содержимое узла наносится на лабораторные стекла. Чаще всего производится 2-3 укола в разные участки узла для получения достаточного количества биологического материала и исключения возможности ошибки. Вся процедура занимает не боле 1 минуты и прекрасно переносится всеми пациентами. На место укола наклеивается стериальная наклейка и через 5-10 минут пациент может отправляться по своим делам. Через 2 часа после биопсии можно мыться, заниматься спортом и т.д.Результатом ТАБ является получение цитологического заключения, описывающего природу узла. В настоящее время, согласно современным классификациям, практически все цитологические заключения сводятся к 5 основным вариантам:1. «Коллоидный узел». Пунктированный узел является доброкачественным неопухолевым образованием. Признаков рака нет, как нет и вероятности «перерождения» узла в злокачественную опухоль.2. «Тиреоидит Хашимото» («Аутоиммунный тиреоидит». Пунктированное образование является участком воспалительных изменений в ткани щитовидной железы. Признаков злокачественного роста нет, ситуация совершенно благоприятна.3. «Фолликулярная опухоль». Ситуация подозрительна в отношении наличия злокачественного процесса в пунктируемом узле. Известно, что среди фолликулрных опухолей 85% представлены аденомами (т.е. являются доброкачественными), а 15%- карциномами. 4. «Папиллярная карцинома», «Медуллярная арцинома», «Плоскоклеточная карцинома», «Анапластическая карцинома», «Лимфома». Пунктированный узел является злокачественной опухолью. 5. «материал неинформативен». Подобные ответы составляют 4-5 % заключений. Проводят повторное исследование.

Г.Исследование крови на уровень гормонов. Для решения вопроса о состоянии функции щитовидной железы достаточно определения уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови. При отклонении уровня ТТГ за пределы установленной нормы пациенту рекомендуют провести исследование уровня свободных фракций гормонов Т3 (трийодтиронина) и Т4 (тироксина) для уточнения диагноза. Также проводится определение титра антител к ткани щитовидной железы- антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО). Поышенный титр антитл свидетельствует о наличии у пациента аутоиммунной реакции, позволяет выявить некоторые заболевания щитовидной железы- аутоиммунный тиреоидит. Повышение уровня кальцитонина убедительно свидетельствует о наличии у человека медуллярной карциномы. Определение антител к рецептору гормона ТТГ- высокий уровень свидетельствует о наличии у человека диффузного токсического зоба.

Д. К дополнительным методам относится сцинтиграфия щитовидной железы с изотопами йода или технеция. Исследование помогает определить уровень накопления препаратов в ткани щитовидной железы и в узлах, и тем самым выявить участки, не накапливающие препарат, а значит не вырабатывающие гормоны, и другие- интенсивно накапливающие изотопы, в значит гормонально активные. Р-графия пищевода с контрастированием барием позволяет видеть контур пищевода, который может быть отклонен при сдавлении крупным узлом. КТ и МРТ шеи- изучение распространения увеличенной железы в грудную клетку при выявлении загрудинного зоба, лимфаденопатию грудной полости, показать сдавление пищевода или трахеи.

Хирургическое лечение пациентов с доброкачественными узлами проводится в следующих случаях

Оперативное лечение показано всем пациентам, получившим цитологическое заключение о наличии в исследуемом узле рака щитовидной железы или при подозрении на наличие злокачественной опухоли, т.е. при цитологической картине фолликулярной опухоли (в настоящее время не методик, позволяющих четко определить характер подобных узлов).

В радикальном лечении также нуждаются пациенты, страдающие диффузно- токсическим зобом (болезнь Грейвса), если через 1,5-2 года после курса медикаментозной терапии тиреостатиками возник рецидив тиреотоксикоза. В некоторых случаях операция назначается раньше: обьем щитовидной железы более 40мл, непереносимость лекарственных препаратов, планирование беременности.

При аутоиммунных тиреоидитах в оперативном лечении нуждаются пациенты с гипертрофической формой тиреоидита (зоб Хашимото), при которой происходит значительное увеличение обьма щитовидной железы, т.е. при развитии компрессионного синдрома- нарушение глотания и дыхания.

Эпифиз: современные данные о физиологии и патологии

Полный текст:

Аннотация

На сегодняшний день эпифиз является одной из самых «титулованных» желез внутренней секреции, но интерес к нему не убавился, а продолжает возрастать. Организован и работает «Мелатониновый клуб», издаются «Jounal of Pineal Research», «Advances in Pineal Research», «European Pineal Society News». Бурное развитие хронобиологии привело к устранению ведущей роли эпифиза и его гормона мелатонина в реализации циркадных, сезонных и годовых ритмов самых разных функциональных систем организма [1]. Несмотря на это, количество современной литературы на русском языке, посвященной не каким-то отдельным вопросам, а эпифизу и его патологии в целом, весьма ограничено.

Ключевые слова

Для цитирования:

Семичева T.В., Гарибашвили А.Ю. Эпифиз: современные данные о физиологии и патологии. Проблемы Эндокринологии. 2000;46(4):38-44. https://doi.org/10.14341/probl11864

For citation:

Semicheva T.V., Garibashvili A.Yu. Epiphysis: current data on physiology and pathology. Problems of Endocrinology. 2000;46(4):38-44. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/probl11864

История открытия эпифиза

Эпифиз как морфологическая структура известен уже более 2000 лет, еще древнеиндийские философы считали его органом ясновидения и органом размышлений о перевоплощении душ [8J.

В истории эндокринологии эпифиз является первым органом, описанным и изученным как эндокринная железа. Термин «эпифиз» является синонимом термина «шишковидная железа», введенного в обиход Галеном и происходящим от словосочетания «glandula pinealis» (pinea — итальянская сосна). Своим внешним видом эпифиз напоминает сосновую шишку [7]. Основываясь на том наблюдении, что эпифиз расположен вблизи от большой внутримозговой вены, Гален предположил, что он является регулятором лимфатических желез.

Эпифиз был удостоен чести попасть в древние философские трактаты, в книгу Р. Декарта «Трактат о человеке», изданную в 1664 г. В ней было дано схематичное изображение шишковидной железы и высказана мысль о том, что железа является вместилищем души и местом соединения восприятия органов чувств в головном мозге человека [7].

Первая научная работа об эпифизе принадлежит русскому ученому В. Юрскому, написавшему в 1695 г. диссертацию «De Glandula Pinealis». Автор подверг критике мистические представления Декарта, говоря буквально следующее: «. рушатся иллюзорные взгляды, приписывавшие шишковидной железе локализацию разума и выделение животного духа, управляющего чувствами и движениями нашего тела». Диссертацию В. Юрского заново «открыл» для читателя проф. А. М. Хелимский, который перевел ее на русский язык в 1959 г. [7].

В XVII—XVIII веках было выполнено подробное патологоанатомическое и гистологическое описание железы, а сравнительное исследование железы проведено Лейдигом в 1872 г. Первые физиологические исследования эпифиза принадлежат Пиону (1900 г.), установившему, что экстракт из эпифиза в малых дозах ускоряет, а в больших — усиливает и замедляет деятельность сердца [7].

В первые 2—3 десятилетия нашего века постепенно накапливались данные, свидетельствующие о том, что эпифиз все-таки является эндокринным органом. В частности, в работах Отта и Скотта была показана взаимосвязь между эпифизом и развитием желтого тела. Фоа обнаружил у петушков ускорение признаков полового развития после эпифизэктомии. Однако А. А. Богомолец в своей книге «Кризис эндокринологии» (1927 г.) категорически отверг значение эпифиза в качестве железы внутренней секреции. При этом он писал: «. она (пинеальная железа) лишена всякого физиологического значения и представляет рудимент, пестротой своего морфологического состава уже в норме являющийся тератоидным образованием» [7].

В начале и середине XX века большой вклад в изучение эпифиза был внесен отечественными учеными; так, в 1941 г. Б. П. Кучеренко впервые опубликовал морфологическое описание ткани эпифиза в гипофункциональном состоянии, а А. М. Хелимский в 1953 г. опубликовал работу о возрастной инволюции эпифиза. И лишь с открытием Ларнером в 1959 г. в эпифизе мелатонина пинеальной железе был возвращен статус эндокринного органа, что снова пробудило к ней живой интерес |7, 8].

Начало 1960-х годов отмечено новым этапом изучения морфологии, биохимии и физиологии эпифиза. В эти годы формируются взгляды на эпифиз как на эндокринный орган, принимающий участие в регуляции широкого спектра вегетативных функций организма. Эпифиз из малоинтересного объекта превращается в орган, интенсивно исследуемый эндокринологами, морфологами и биохимиками [8].

Анатомия и физиология эпифиза

Шишковидная железа (эпифиз) представляет собой вырост крыши III желудочка мозга. Она покрыта соединительнотканной капсулой, от которой внутрь отходят тяжи, разделяющие орган на доли. Дольки паренхимы содержат пинеалоциты и глиальные клетки. Среди пинеалоцитов различают более крупные клетки — светлые пинеалоциты и меньшие по размеру — темные. Особенностью сосудов эпифиза, по-видимому, является отсутствие тесных контактов между эндотелиальными клетками, в силу чего гематоэнцефалический барьер в этом органе оказывается несостоятельным. Главное отличие эпифиза млекопитающих от соответствующих органов более низких животных состоит в отсутствии в нем чувствительных фоторецепторных клеток. Большинство нервов эпифиза представлено волокнами клеток верхних шейных симпатических ганглиев. Нервные окончания образуют сети вокруг пинеалоцитов, отростки последних контактируют с кровеносными сосудами, содержат секреторные гранулы. Эпифиз особенно заметен в молодом возрасте, размер железы увеличивается примерно до 2 лет и остается более или менее постоянным до 18—20 лет, позднее в нем откладываются соли кальция и магния. Масса шишковидной железы у взрослого человека составляет примерно 120 мг. Половых различий в размере эпифиза до настоящего времени не обнаружено [4—7, 15, 33].

Типичными признаками ультраструктуры пинеалоцитов эпифиза млекопитающих являются развитый аппарат Гольджи, выраженный шероховатый эндоплазматический ретикулум, большое количество секреторных гранул. Эти признаки полностью противоречат мнению об эпифизе как о рудиментарном органе и указывают на его способность к активной секреции. У эпифиза имеются и другие морфологические атрибуты, позволяющие отнести его к системе железистых органов: большая скорость кровотока, высокая доля паренхиматозных клеток по отношению к соединительнотканным элементам [5, 7, 8, 15, 33].

Классически в функции эпифиза входит регуляция эндокринных и неэндокринных процессов (например, сезонной изменчивости, синхронизации биоритмов, контроль за циклами сна и бодрствования). В последнее время интерес к эпифизу снова возрос, так как было обнаружено, что мелатонин является самым сильным известным до данного времени антиоксидантом. Мелатонин является мощным «поглотителем» свободных радикалов, в частности, он взаимодействует с самым токсичным и разрушительным из них — гидроксилом (ОН) [25, 28].

Активность эпифиза зависит от периодичности освещения (свет является главным регуляторным фактором деятельности эпифиза). На свету синтетические и секреторные процессы в нем ингибируются, а в темноте — усиливаются. Световые импульсы воспринимаются сетчаткой, а затем (по оптическому тракту) поступают в центр регуляции симпатической активности головного и спинного мозга по ретиноталамическому «пути» и далее — в верхние шейные симпатические ганглии, дающие начало иннервации шишковидной железы. В темноте ингибиторные нервные влияния исчезают, и активность эпифиза возрастает. Удаление верхних шейных симпатических ганглиев приводит к исчезновению ритмов активности внутриклеточных ферментов эпифиза, принимающих участие в синтезе его гормонов. Содержащие норадреналин нервные окончания через клеточные p-рецепторы повышают активность этих ферментов; это как будто противоречит данным об ингибирующем влиянии возбуждения симпатических нервов на синтез и секрецию мелатонина, однако, с одной стороны, показано, что в условиях освещения содержание серотонина в железе снижается, с другой — обнаружена роль холинергических волокон в регуляции активности оксииндол-О-метилтрансферазы (ОИОМТ) эпифиза [4, 6].

Холинергическая регуляция активности эпифиза подтверждается присутствием в этом органе ацетилхолин эстеразы. Источником холинергических волокон также служат верхние шейные ганглии [2, 3].

Эпифиз продуцирует в основном индол-N-aueтил-5-метилокситриптамин (мелатонин) [4, 6]. В отличие от своего предшественника серотонина это вещество синтезируется, по-видимому, не только в шишковидной железе, так как имеются многочисленные данные о том, что он синтезируется в небольших количествах и в сетчатке глаза [34]. Его концентрация в тканях, равно как и активность ОИОМТ, служит показателем функционального состояния эпифиза. Подобно другим О-метилтрансферазам ОИОМТ в качестве донора метильной группы использует S-аденозилметионин. Субстратами метилирования в эпифизе могут служить как серотонин, так и другие 5-оксииндолы, но N-ацетилсеротонин оказывается более (в 20 раз) предпочтительным субстратом этой реакции. Это означает, что в процессе синтеза мелатонина N-ацетилирование предшествует О-метилированию [4, 6].

Первым этапом биосинтеза мелатонина является превращение аминокислоты триптофана под воздействием триптофангидроксилазы в 5-окситриптофан. С помощью декарбоксилазы ароматических аминокислот из этого соединения образуется серотонин, часть которого ацетилируется, превращаясь в N-ацетилсеротонин. Заключительный этап синтеза мелатонина (превращение N-ацецилсеротонина под воздействием ОИОМТ), как уже отмечалось, специфичен для эпифиза [4—7, 15, 33].

Интенсивные исследования, посвященные распределению активности ОИОМТ в тканях многочисленных видов, показали ее наличие в эпифизе всех исследованных позвоночных [8].

Неацетилированный серотонин дезаминируется моноаминоксидазой эпифиза, преобразуется в 5-оксииндолуксусную кислоту и 5-окситриптофол.

Значительное количество серотонина поступает также в нервные окончания, где захватывается гранулами, препятствующими ферментативному разрушению этого моноамина.

Полагают, что синтез серотонина происходит в светлых пинеалоцитах и контролируется норадренергическими нейронами, холинергические парасимпатические волокна регулируют высвобождение серотонина из светлых клеток и тем самым его доступность для темных пинеалоцитов, в которых также имеет место норадренергическая модуляция образования и секреции мелатонина [2, 3]. Удалось установить, что синтез серотонина в эпифизе является ритмичным (концентрация серотонина в эпифизе достигает максимума днем и резко снижается ночью, в то время как содержание норадреналина в этом же органе днем низкое, а ночью увеличивается). При этом в отличие от ритма образования мелатонина, который может быть расстроен ослеплением крыс, серотониновый ритм продолжает сохраняться и у таких животных [8].

Повышение концентрации серотонина в эпифизе днем может быть объяснено тремя причинами: ускорением его синтеза, более медленным выходом из клеток, снижением скорости распада. Показано, что повышение содержания серотонина не зависит от ускорения его синтеза, так как активность триптофангидроксилазы днем не возрастает. Активность моноаминоксидазы в эпифизе также не подвергается значительным изменениям в течение суток. Следовательно, возрастание концентрации серотонина обусловлено уменьшением содержания норадреналина. Денервация приводит к нарушению суточного ритма в содержании серотонина в эпифизе: концентрация его в течение суток остается постоянной. Было также показано, что содержание серотонина, содержащегося в пинеалоцитах, не изменяется под воздействием норадреналина или промежуточных продуктов его биосинтеза, в то время как уровень серотонина, содержащегося в нервных окончаниях, уменьшается значительно [8].

Достаточно интересные взаимоотношения наблюдаются также между норадреналином и мелатонином. Так, введение в инкубационную среду с тканью эпифиза норадреналина вызывало троекратное увеличение скорости образования мелатонина из С14-триптофана. Этот опыт в какой-то мере объясняет влияние норадреналина на содержание серотонина в эпифизе. По-видимому, уменьшение содержания серотонина под действием норадреналина обусловлено ускорением превращения серотонина в мелатонин [8].

Характер обмена мелатонина, скорость его накопления и выделения из различных тканей и органов представляют особый интерес, так как эта информация важна для понимания физиологического значения этого вещества эпифиза. По-видимому, основная часть мелатонина инактивируется в печени: в этом органе содержится фермент, гидроксилирующий истинные индолы в 6-м положении [8].

Скорость исчезновения меченного мелатонина (мелатонин-ацетил 3 Н) из крови и распределение его в тканях изучали на мышах и крысах. 3 Н-мелатонин из организма мыши исчезает в несколько этапов. В первые 10 мин после инъекции — быстрое исчезновение, через 40 мин — исчезновение более медленное. По-видимому, мелатонин захватывается почти всеми тканями [8].

Имеются данные о продукции эпифизом не только индолов, но и веществ полипептидной природы, причем, по мнению ряда исследователей, именно они и являются истинными гормонами шишковидного тела; так, из него выделен обладающий антигонадотропностью пептид (или смесь пептидов) с мол. массой от 1000 до 3000. Другие авторы постулируют гормональную роль выделенного из эпифиза аргинин-вазотоцина, третьи выделили из эпифиза 2 пептидных соединения, одно из которых стимулировало, а другое ингибировало секрецию гонадотропинов культурных гипофизарных клеток [4, 6, 8].

Помимо неясности в отношении истинной природы гормона (гормонов) шишковидной железы, существуют и разногласия о путях его поступления в организм: в кровь или в цереброспинальную жидкость (ЦСЖ). Однако большинство данных свидетельствует о том, что, подобно другим эндокринным железам, эпифиз выделяет свои гормоны в кровь. С этой проблемой тесно связаны и вопросы о центральном или периферическом действии эпифизарных гормонов. В экспериментах на животных установлено, что эпифизарная регуляция репродуктивной функции осуществляется за счет влияния шишковидной железы на гипоталамо-гипофизарную систему, а не непосредственно на половые железы. Более того, введение мелатонина в III желудочек мозга снижало уровни лютеинизирующего (Л Г) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов и повышало содержание пролактина в крови. Инфузия мелатонина в портальные сосуды гипофиза не сопровождалась изменениями секреции гонадотропного гормона. Одним из мест приложения действия мелатонина в мозге является срединное возвышение гипоталамуса, где продуцируются либерины и статины, регулирующие активность передней доли гипофиза. Однако остается неясным, меняется ли продукция этих веществ под действием самого мелатонина или они модулируют активность моноаминергических нейронов и таким образом участвуют в регуляции продукции рилизинг-факторов. Следует подчеркнуть, что центральные эффекты гормонов эпифиза не доказывают их прямой секреции в ЦСЖ, поскольку они могут попадать туда и из крови. Кроме того, имеется информация о действии мелатонина и на уровне семенников, где это вещество тормозит образование андрогенов и других периферических желез внутренней секреции (например, ослабление влияния тиреотропного гормона на синтез тироксина в щитовидной железе). Длительное введение мелатонина в кровь снижает массу семенников и уровень тестостерона в сыворотке даже у гипофизэктомированных животных. Опыты показали также, что безмелатониновый экстракт эпифиза блокирует влияние гонадотропинов на массу яичников у гипофизэктомированных крыс [4—7, 26].

Таким образом, продуцируемые этой железой биоактивные соединения оказывают по-видимому, не только центральное, но и периферическое действие.

Среди множества разнообразных эффектов этих соединений наибольшее внимание привлекает к себе их влияние на секрецию гонадотропинов гипофиза. Данные о нарушении полового созревания при опухолях эпифиза явились первыми указаниями на его эндокринную роль. Эти опухоли могут сопровождаться как ускорением, так и замедлением полового созревания, что связывают с разной природой исходящих из паренхиматозных и непаренхиматозных клеток эпифиза новообразований. Основные доказательства антигонадотропного влияния гормона шишковидной железы получены на животных (хомяках). В темноте (т. е. в условиях активации функции эпифиза) у животных наблюдаются выраженная инволюция половых органов и снижение уровня ЛГ в крови. У эпифизэктомированных особей или в условиях перевязки нервов эпифиза темнота не оказывает такого влияния; полагают, что антигонадотропные вещества эпифиза препятствуют выделению люлиберина или его действию на гипофиз. Аналогичные, хотя и менее четкие данные получены на крысах, у которых темнота несколько задерживает половое созревание, а удаление эпифиза приводит к повышению уровня ЛГ и ФСГ в крови. Особенно отчетливо антигонадотропное влияние эпифиза проявляется у животных с нарушенной функцией гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. Эпифизэктомия у таких крыс восстанавливает половое развитие [4, 6]. Антигонадотропные эффекты гормонов шишковидной железы усиливаются также в условиях аносмии и голодания.

Ингибирующее действие на секрецию Л Г и ФСГ оказывают не только мелатонин, но и его производные 5-метокситриптофол и 5-окситриптофол, а также серотонин. Как уже отмечалось, способностью влиять на секрецию гонадотропина и in vitro, и in vivo обладают и недостаточно идентифицированные полипептидные продукты эпифиза, один из таких продуктов (мол. масса от 500 до 1000) оказался в 60—70 раз активнее мелатонина в отношении блокады гипертрофии оставшегося яичника у односторонне овариоэктомированных мышей. Другая фракция пептидов эпифиза, например, дает прогонадотропный эффект [4, 6, 27].

У человека роль мелатонина и серотонина в регуляции гонадотропной функции мало изучена. Имеются данные о снижении уровня мелатонина у мальчиков в период пубертата. Однако у девочек подобных изменений не найдено. Введение мелатонина детям препубертатного и пубертатного возраста не оказывает влияния на концентрацию Л Г и ФСГ. Выявлено ингибирующее воздействие мелатонина на секрецию пролактина и гормона роста у детей препубертатного возраста. В период пубертата этот эффект исчезает. В настоящее время предполагается, что в физиологических условиях мелатонин не играет единственной роли в контроле гонадотропной функции человека [9, 35, 36].

Заслуживает внимания и роль эпифиза в психической патологии. Как при депрессии, так и в ее отсутствии имеют место различные нарушения сна, питания и настроения, причиной которых являются нейроэндокринные нарушения (возможно, и эпифиза). В настоящее время в периодической литературе можно найти довольно большое количество ссылок на работы о роли мелатонина в регуляции сна и бодрствования. Так, ряд авторов утверждают, что назначение мелатонина, безусловно, уменьшает время наступления сна, увеличивает продолжительность, а также повышает его «эффективность» (при этом дозы мелатонина колеблются от малых и физиологических значений до высоких). При применении мелатонина практически во всех экспериментах не обнаружено каких-либо серьезных побочных эффектов. Данные выводы были сделаны при наблюдении как за совершенно здоровыми людьми разного возраста (от лиц молодого возраста до довольно пожилых), так и за лицами с различного рода нарушениями сна (10, 11, 17, 21,23, 24]. Как бы то ни было, в настоящее время среди исследователей нет единой точки зрения как на сами эксперименты, так и на выводы, сделанные на их основании.

Учитывая мощную антиоксидантную активность мелатонина, еще одним перспективным направлением его использования как терапевтического агента может быть его применение в онкологической практике. Возможно применение мелатонина в качестве как самостоятельного агента (в меньшей степени), способного замедлять рост некоторых злокачественных опухолей (например, рака предстательной железы) путем прямого цитостатического воздействия на раковые клетки и опосредованного (через уменьшение продукции опухолевых ростовых факторов — пролактина и инсулиноподобного фактора роста 1), так и симптоматического средства (используется мелатонин или мелатонин в сочетании с интерлейкином-2), позволяющего уменьшать выраженность побочных эффектов (тромбоцитопении, астении, стоматина, нейропатии, но не алопеции и тошноты) при применении химиотерапии у онкологических больных [19, 20, 26, 29].

Следует помнить, что мелатонин может быть использован не только как терапевтический агент, но и как диагностический инструмент. Поданным некоторых ученых, которые определяли уровень мелатонина (с помощью радиоиммунологических методов) во время сна и бодрствования у больных с депрессией, сопровождающейся психозом, ночной (с 18 до 7 ч) уровень мелатонина был у них гораздо выше, чем у лиц контрольной группы, в дневной уровень не имел каких-либо значительных различий [32]. Несмотря на то что все вышеперечисленные факты еще должны быть собраны воедино и окончательно оценены, нельзя усомниться в том, что данное направление исследований может оказаться весьма полезным с практической точки зрения.

Патология эпифиза

На долю опухолей этой железы приходится менее 1% всех внутричерепных новообразований. В японской популяции частота опухолей эпифиза достигает 4%. Различают опухоли эпифиза нескольких типов.

Герминомы — достаточно редкие образования ЦНС, хотя они являются самым частым классом опухолей эпифиза, составляя от 1/2 до 2/3 всех опухолей шишковидного тела, представлены опухолями из герминативных клеток и включают в себя «чистые» и «комбинированные» формы опухолей данного вида.

Опухоли из герминативных клеток проявляются чаще всего в детстве, пик развития гермином (более 50%; по некоторым данным до 85%) приходится на конец первой — начало второй декады жизни (10—20 лет). Наиболее часто эти опухоли располагаются по срединной линии головного мозга; опухоли эпифизарной области встречаются с большей частотой, чем опухоли супраселлярной области [16].

Частота опухолей из герминативных клеток варьирует в зависимости от нескольких факторов (половой принадлежности, географического положения и др.). Так, в Японии герминомы составляют 2,1—4,8%, а по некоторым данным, и до 15% всех опухолей ЦНС, тогда как в странах Запада — от 0,3 до 3%. Внутричерепные герминомы чаше встречаются у лиц мужского пола [16].

Герминомы, помимо пинеальной области, могут встречаться в других областях ЦНС — в области переднего гипоталамуса и дна III желудочка. Интракраниальные герминомы имеют тенденцию к злокачественному росту, инфильтрируя гипоталамус, метастазируя в позвоночник. Общим маркером для всех типов гермином является секреция эмбрионального белка — а-фетопротеина. Реже герминомы способны секретировать хорионический гонадотропин в достаточных количествах, способных стимулировать преждевременное половое развитие (ППР).

Взаимосвязь между опухолями пинеальной области и ППР отмечена давно. Имеется множество исследований, проводимых с целью выяснения возможных влияний эпифиза на регуляцию половой функции человека. Однако ППР далеко не всегда сопровождается опухолями эпифиза. Частота ППР при пинеальных опухолях (без учета их гистологической характеристики) колеблется, по данным разных авторов, от 0 до 30%. Механизм активации гонадотропной функции пытались объяснить воздействием опухолевого процесса на предлежащий гипоталамус. Наличие таких симптомов, как полифагия, ожирение, сомнамбулизм, несахарный диабет, отмечаемых рядом авторов у больных с пинеальными опухолями, указывало на вовлечение в патологический процесс гипоталамических структур. Это позволило предположить, что пинеальные опухоли вызывают ППР посредством механизма, аналогичного неспецифическим повреждениям мозга, сопровождающимся сдавлением или раздражением гипоталамуса.

Kitey, опубликовав обзор 46 случаев ППР в сочетании с опухолями эпифиза, выдвинул гуморальную гипотезу активации гонадотропной функции при пинеальных новообразованиях. Большинство приведенных примеров ППР было представлено «непаренхиматозным» типом опухолей, разрушающим нормальную пинеальную ткань. Kitey предположил, что разрушение пинеальной ткани приводит к исчезновению специфических пинеальных факторов, подавляющих в период детства гонадотропную функцию.

К сожалению, эти исследования проводили до внедрения современных гормональных и иммунологических методов, позволяющих доказывать наличие пинеальных гермином, способных секретировать хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). В настоящее время доказана взаимосвязь ППР и пинеальных гермином (хориокарцином), способных создавать чрезвычайно высокий уровень ХГЧ. При этом реальный уровень гонадотропных гормонов ЛГ и ФСГ в крови снижен. ХГЧ стимулирует секрецию тестикулярного тестостерона, однако не способен стимулировать синтез эстрогенов в яичниках. Это объясняет тот факт, что пинеальные опухоли вызывают ППР преимущественно у мальчиков. Однако в литературе имеются описания единичных случаев П П Р по сексуальному типу у девочек с ХГЧ-секретирующими опухолями. Возможное объяснение этого факта получено лишь недавно, когда была выявлена повышенная активность ароматазы — фермента, превращающего С19-стероиды в С18-стероиды (эстрогены) непосредственно в клетках герминативно-клеточных опухолей.

Опухоли эпифазарной области вызывают характерный симптомокомплекс, как правило, обусловленный вовлечением в патологический процесс 111 желудочка головного мозга. Опухолевые массы могут сдавливать сильвиев водопровод, в результате чего возникает внутренняя гидроцефалия с сильными головными болями (80—84%), рвотой, отеком сосочка зрительного нерва (65,25%), нарушением сознания. Сдавление крыши четверохолмия вызывает синдром Парино (вертикальный паралич взора вверх) в 25% случаев или паралич взора вниз в 6,25% случаев, кроме того, довольно часто встречаются гипоакузия, «шум в ушах» и другие вестибуловегетативные реакции. Также интересно, что у пациентов с опухолями эпифизарной области отмечаются симптомы несахарного диабета в 15— 16% случаев (иногда даже при отсутствии радиологических признаков вовлечения гипоталамуса). Вовлечение в патологический процесс таламуса, мозжечка или ствола мозга может вызывать нарушение походки. В редких случаях на первый план в клинической картине заболевания выступают гипоталамические симптомы: изменение терморегуляции, гиперфагия или анорексия [2, 3, 16].

На компьютерных томограммах герминомы выглядят гиперплотными, на снимках часто обнаруживаются кальцификаты. При применении рентгеноконтрастных веществ на компьютерных томограммах сигнал от гермином значительно усиливается. Магнитно-резонансная томография (МРТ) также является весьма полезной при визуализации гермином, так как способна выявлять образования, досточно небольшие по своим размерам. В настоящее время МРТ выходит на первый план в лучевой диагностике опухолей данной области и ЦНС в целом, так как обладает большей разрешительной способностью по сравнению с компьютерной томографией и тем более с ангиографией и вентрикулографией [16].

Вторые по частоте новообразования эпифиза — опухоли нервного происхождения, в основном представленные пинеаломами, происходящими из паренхимы шишковидной железы и небольшого количества глии, в различных гистологических вариантах.

Пинеобластомы и пинеоцитомы составляют 20% всех опухолей данной области. Они берут свое начало из клеток железы. Пинеобластома — низкодифференцированная злокачественная опухоль, возникающая у детей и подростков. Она неотличима по своей этиологии и патогенезу от других нейроэктодермальных опухолей ЦНС. Опухоль может содержать элементы астроцитов и нейронов. Часто имеет место распространение опухоли по системе желудочков ЦНС и субарахноидального пространства [15].

Пинеальные паренхиматозные опухоли могут ассоциироваться с задержкой пубертата. В литературе имеются описания около 30 случаев паренхиматозных опухолей эпифиза в сочетании с гипогонадизмом. Предположение о влиянии специфического фактора, ингибирующего гонадотропную секрецию, при этом остается лишь гипотетическим, так как концентрация мелатонина в ткани опухоли и в циркулирующей крови не изменяется. Частое сочетание этих опухолей с симптомами несахарного диабета позволило многим авторам считать, что гипогонадизм в этих случаях обусловлен повреждением опухолью гипоталамических структур.

Пинеоцитомы выглядят на магнитно-резонансных томограммах в основном как небольшие округлые гипоплотные образования с участками кальцификации (особенно по периферии), пинеобластомы — как достаточно большие гомогенные дольчатые образования (редко кальцифицированные), при них может наблюдаться достаточно выраженная гидроцефалия (особенно у молодых женщин). При использовании компьютерной томографии они выглядят гиперплотными, а при использовании МРТ—гипои изоплотными на Трвзвешенных изображениях [12].

Вышеперечисленные особенности визуализации не должны быть расценены как патогномоничные, но могут оказаться полезными при дифференциальной диагностике образований данной области.

МРТ с контрастированием гадолинием позволяет достаточно четко определить местоположение опухоли и ее распространение, четко визуализировать края опухоли [37], она также позволяет провести дифференциальную диагностику кистозных и солидных образований [30]. МРТ с контрастированием гадолинием играет очень важную роль при проведении (выборе «цели») стереотаксической биопсии эпифизарной области. В последнее время МРТ все чаще используют для контроля динамики проводимого лечения [37].

Третий класс опухолей представлен редкими опухолями соединительной ткани (глии).

При опухоли эпифиза прогноз неблагоприятный, продолжительность жизни больного после развития симптомов, связанных с повышением внутричерепного давления, от нескольких месяцев до нескольких лет. Во многом прогноз зависит от типа опухоли, ее локализации и взаимоотношения с окружающими тканями, а также различных методов лечения.

При наличии опухоли эпифиза проводят оперативное лечение, но поскольку оперативной доступ весьма сложен, а послеоперационная смертность высока, этот метод широкого распространения не получил. В ряде случаев ограничиваются паллиативной операцией вентрикулостомии, декомпрессионной трепанации черепа с последующей рентгенотерапией [4—6].

Эпифизарные герминомы относятся к опухолям, обладающим высокой радиочувствительностью. В связи с этим в настоящее время лучевая терапия является методом выбора при лечении данных новообразований.

Достаточно редкой патологией являются кавернозные гемангиомы данной области (на сегодняшний день документально зафиксировано только 8 случаев). Клинически и радиологически их часто принимают за другие опухоли эпифиза (особенно опухоли из герминативных клеток). Это еще раз подчеркивает важность биопсии внутричерепных опухолей, так как при ее отсутствии часто проводится неоправданная лучевая терапия, которая не приводит к положительным результатам, потому что кавернозные гемангиомы являются радиорезистентными опухолями.

Среди разнообразной патологии обращает на себя внимание гипертрофия шишковидной железы. Она характеризуется резистентностью организма к инсулину, ранним появлением зубов и их мальформацией, сухой кожей, толстыми ногтями, гирсутизмом, увеличением размеров наружных половых органов (их размер к 3—4 годам может достигать размера взрослого). Резистентность к инсулину протекает достаточно тяжело, может возникнуть кетоацидоз, несмотря на высокий уровень гормона в крови [22].

Коллоидные кисты (цисты), как правило, возникают из компонентов передней порции III желудочка, а возможно, даже из самой эпендимы. Кисты часто инкапсулированы (слой соединительной ткани + слой эпителия) и наполнены содержимым из гл и ко протеида. Симптомы обычно появляются во взрослом возрасте и могут быть разнообразны (от головной боли до глубокой потери сознания). Имеет место гидроцефалия из-за закрытия отверстия Монро [15].

Кисты данной области могут быть обнаружены с помощью МРТ уже тогда, когда они достигают размера 2x2x2 мм. Интенсивность МРТ-сигнала может варьировать от низкой на Т|-взвешенных изображениях до высокой на Т2-взвешенных изображениях. По сравнению с ЦСЖ кисты могут выглядеть на магнитно-резонансных томограммах изоили гиперплотными. Кальцинаты данной области на томограммах выглядят изоплотными (при небольших размерах) и гиперплотными (при значительных размерах). Тщательный анализ изображений позволяет выявить кисты средних и значительных размеров и провести их дифференциальную диагностику с кальцинатами. К сожалению, из-за неспецифичной MPT-картины не всегда возможно провести дифференциальную диагностику кист и опухолей [14]. Значительную трудность представляет собой выявление кист и кальцинатов малых размеров, так как если их и удается выявить, то провести дифференциальную диагностику между ними, как правило, не представляется возможным [12].

В заключение хочется сказать, что данный обзор представляет собой лишь небольшую часть той информации об эпифизе, которая встречается в современной периодической и другой литературе.

Все эти данные, к сожалению, настолько разрознены и порой противоречивы, что на сегодняшний день невозможно собрать их воедино в виде одной полной, а главное, достоверной концепции, удовлетворяющей всех исследователей. В данном обзоре авторы постарались систематизировать лишь наиболее обоснованные и доказанные факты, а также перспективы возможного развития знаний об эпифизе в области физиологии, патологии, диагностики и лечения.