Кистозное образование в печени что это

Киста печени (код МКБ 10) – это очень распространенное очаговое доброкачественное новообразование печени, представляющее собой полость, заполненную жидкостью, состав которой зависит от вида новообразования. Киста сама по себе не несет никакой серьезной угрозы для здоровья и жизни человека, однако в случае ее разрыва может произойти инфицирование и возникновение нагноения в полости.

Что такое простая киста печени?

Киса обычно локализируется в разных сегментах и связках печени как в глубине, так и на поверхности органа. Размер данного новообразования варьируется от 1-2 мм до 20 и более см. Женщины склонны к развитию кисты печени больше мужчин. Средний возраст возникновения данной патологии – 40-50 лет. Очень часто образование кисты сопряжено с циррозом печени, желчекаменной болезнью, поликистозом яичников, почек, поджелудочной железы, а также с кистами желчных протоков.

Киста печени: причины возникновения

Для того чтобы узнать причины возникновения заболевания, необходимо провести ряд лабораторных исследований, поскольку, только зная корень болезни можно полностью от нее избавиться. Гастроэнтерологи, паразитологи и инфекционисты Юсуповской больницы назначают ряд анализов, позволяющих всестороннее рассмотреть причину развития кисты. Мы гарантируем быстрое и эффективное прохождение всех диагностических мероприятий на самой современной аппаратуре, соответствующе всем европейским стандартам.

Классификация кист печени

Существует две основные группы кист:

Лечением кисты печени в Юсуповской больнице занимаются лучшие гастроэнтерологи столицы. Благодаря новейшему оборудованию и многолетнему стажу работу наших специалистов, лечение проходит быстро и максимально эффективно. В своей практике доктора Юсуповской больницы используют самые современные методики и технологии, подходящие каждому пациенту.

Киста печени – симптомы и осложнения

Кисты печени небольших размеров не имеют симптомов и редко диагностируются на ранних стадиях. Клинические проявления возникают после достижения кистой более 7 см в диаметре, либо при условии поражения множественными кистами более 20-30% объема паренхимы печени. К основным проявлениям кисты печени относят:

Сама по себе киста маленьких размеров не страшна, однако если не уследить за динамикой ее роста, возможны следующие осложнения:

Киста на печени: опасно ли это, лечение кисты печени

Пациенты с маленькими кистами печени, протекающими бессимптомно, не нуждаются в немедленном лечении, а только должны наблюдать за динамикой роста и развития образования.

Хирургические вмешательства, проводимые на кисте печени, делятся на условно-радикальные, радикальные и паллиативные. К условно-радикальным относятся иссечение стенок кисты и энуклеация кисты. Для выполнения данных операций используется малоинвазивный метод – лапароскопия.

Радикальные методы выполняются по-разному в зависимости от количества новообразований. При единичном (солитарном) образовании радикальным методом удаления кисты является резекция печени. При множественных кистах (поликистозе) проводятся трансплантация печени.

К паллиативным методам хирургического вмешательства относятся операции, заключающиеся в дренировании и опорожнении остаточной полости кисты. При гигантских кистах проводится наложение цистоэнтероанастомоза или цистогастроанастомоза, что подразумевает создание сообщения между полостью желудка и кишечника с полостью кисты.

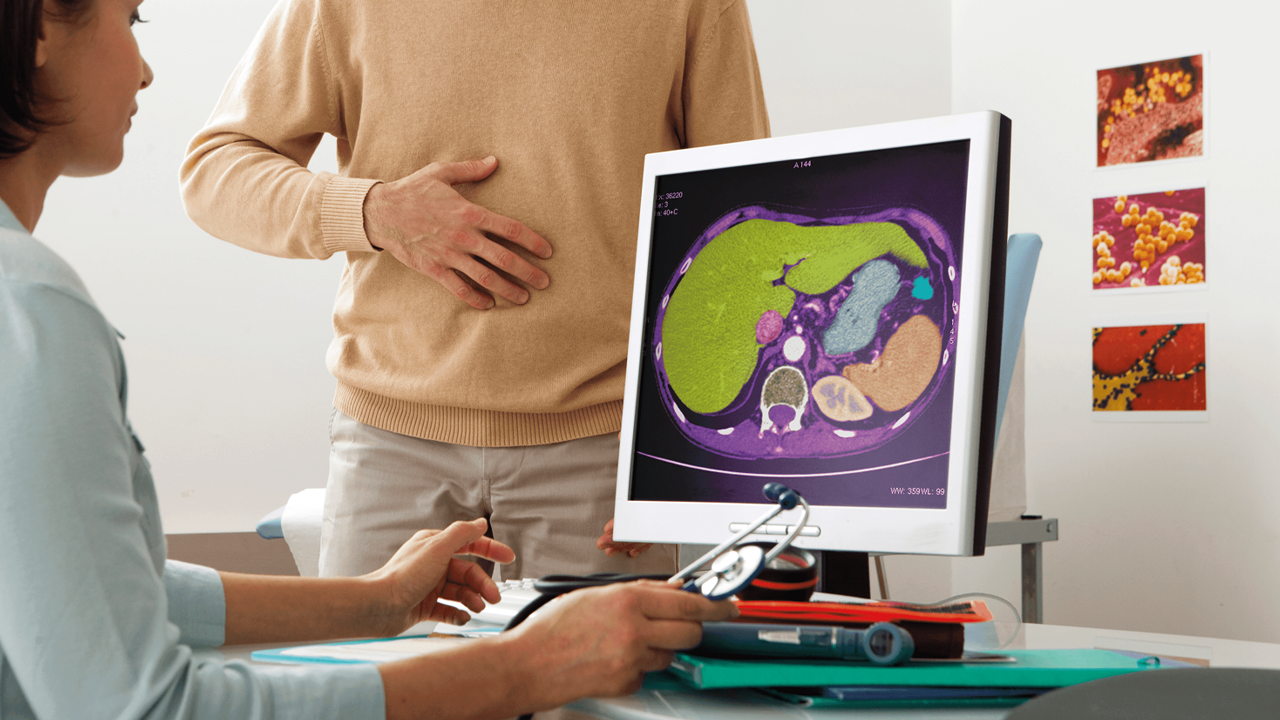

Для того чтобы диагностировать кисты печени назначается проведение УЗИ и МРТ брюшной полости. Дополнительные исследования, например, анализ крови или биопсия тканей, проводится для того, чтобы дифференцировать, это киста или метастаз печени, поскольку на ультразвуковом исследовании данные новообразования выглядят очень схожими.

Современное техническое оснащение Юсуповской больницы позволяет провести любое исследование с максимальной результативностью.

Киста печени – это доброкачественная опухоль, полностью поддающаяся лечению. Главное не упустить момент ее появления и контролировать состояние и размер новообразования, чтобы не допустить серьезных последствий.

Команда врачей Юсуповской больницы, основываясь на последних достижениях медицины, составят план адекватной и эффективной терапии, либо назначат метод хирургического вмешательства, подходящий конкретному пациенту сообразно его клинической картине и общему состоянию здоровья.

Киста в печени – есть ли повод для беспокойства?

Что представляет собой?

Киста печени представляет собой доброкачественное полостное образование, которое заполнено прозрачной жидкостью без цвета и запаха. При определенных условиях цвет и вязкость кисты могут изменяться. Образование может залегать глубоко или находиться на поверхности. В зависимости от ряда факторов размеры варьируют от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Важную роль играет возраст кисты, чем она старше, тем больше её размеры. Механизм возникновения и локализация так же отражают своё влияние.

По статистике это образование обнаруживают у лиц старше 40-50 лет, преимущественно у женщин. Кисты могут встречаться в совокупности с другими гастроэнтерологическими патологиями.

Причины возникновения

Врачи пока ещё не пришли к единому мнению о том, что именно вызывает развитие печеночной кисты. Однако существуют теории возникновения данной патологии. Так, при истинных кистах основную роль играет внутриутробная закладка органов. Закупоренные протоки, не принимающие участие в процессах пищеварения, вырабатывают секрет, который не имеет выхода. Таким образом жидкость начинает скапливаться и формируется полость. Другие причины образования кист – воздействие патогенного фактора: опухоль, травма, инфицирование паразитами и т.п..

Кисты по возникновению делятся на:

Клиническая картина

Симптомы при кисте печени небольших размеров чаще отсутствуют, а человек даже может не подозревать о новообразовании. При достижении полости 6-8 см начинают наблюдаться основные клинические проявления. Обычно отмечаются:

Кисты больших размеров приводят к заметному выбуханию на стороне печени и их возможно пропальпировать при физикальном исследовании.

Чем опасна киста печени?

Многие пациенты даже не догадываются о том опасно ли такое образование. При малых размерах и без склонности к прогрессированию кисты реже могут навредить и человек живёт с ними всю жизнь. Угрозу представляют большие размеры полостей.

Если лечение отсутствует, есть риск развития осложнений. Киста может нагнаиваться, перерождаться в злокачественное новообразование (редкое явление) или даже лопнуть. Прорыв кисты в брюшную полость вызывает резкие боли, и такое состояние требует немедленной госпитализации из-за угрозы развития перитонита или кровотечения. При внутреннем кровотечении отмечается бледность кожных покровов, потливость, а также падение уровня артериального давления.

Киста, расположенная вблизи желчевыводящих путей, вызывает сдавление и развитие механической желтухи.

Последствия при отсутствии лечения кист непредсказуемы.

Диагностика

Чтобы диагностировать наличие кисты у пациента выполняют следующие исследования:

Первые три вида исследований позволяют определить размер, тип и локализацию кисты, а пункция проводится для изучения состава содержимого её полости.

Нередко случается, что пациент узнает о патологии на диспансерном обследовании.

Лечение

Кисты небольшого размера не требуют хирургического вмешательства и нуждаются только в динамическом наблюдении. При образованиях, превышающих условную норму чаще проводятся операции по их удалению.

Показания для проведения вмешательства следующие:

Диета и клинические рекомендации на период восстановления назначается пациенту врачом индивидуально.

В целом, прогноз заболевания благоприятный.

Доброкачественные очаговые образования печени: возрастные психосоматические аспекты

Непаразитарные кисты печени (НКП) относятся к доброкачественным очаговым образованиям печени и представляют собой полость (или полости) в печени, заполненную жидкостью. Повсеместно отмечается рост заболеваемости НКП, что связано главным образом

Непаразитарные кисты печени (НКП) относятся к доброкачественным очаговым образованиям печени и представляют собой полость (или полости) в печени, заполненную жидкостью.

Повсеместно отмечается рост заболеваемости НКП, что связано главным образом с широким использованием современных методов диагностики, позволяющих визуализировать интраструктуру печени: ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиографии и пр. По данным H. Sancher et al. (1991), НКП выявляют у 5–10 % населения. При этом у женщин они встречаются в 3–5 раз чаще. Заболевание, как правило, развивается в период между 30 и 50 годами жизни.

Причины возникновения НКП до настоящего времени до конца не выяснены. Так, по мнению Е. Moschowitz, R. Virchow, образование кист связано с воспалительной гиперплазией желчных путей в момент эмбриогенеза с последующей их обструкцией. S. Henson и соавторы считают, что данный процесс служит основой новообразования.

В настоящее время преобладает мнение, что кисты печени возникают из аберрантных желчных ходов, т. е. во время эмбрионального развития не происходит подключения к системе желчных путей отдельных внутридольковых и междольковых желчных ходов. Отсутствие инволюции этих ходов и является причиной развития кист печени, в результате секреции их эпителия в них постепенно происходит накопление жидкости, и они превращаются в кисту. Такое происхождение кист печени подтверждается тем, что в секрете нет желчи, кроме того, кисты печени почти никогда не сообщаются с нормальными желчными ходами. Многие ученые исходят из того, что поражение кистами печени является либо самостоятельной генетической единицей с аутосомальной доминантной наследственностью, либо кистозные изменения различных органов вызываются единым генетическим дефектом с различной распространенностью.

Обсуждается также возможность возникновения кист печени при приеме некоторых лекарственных препаратов (эстрогены, пероральные контрацептивы).

Выделяют истинные и ложные кисты. Истинные кисты отличаются от ложных наличием на внутренней поверхности эпителиального покрова из цилиндрического или кубического эпителия. Ложные кисты развиваются обычно после травмы.

Общепринятой классификации кист печени не существует. На практике наиболее удобной представляется классификация НКП, предлагаемая А. А. Шалимовым и соавторами (1993), согласно которой НКП различают следующим образом:

К осложнениям относят: нагноение, кровотечение в полость кисты, разрыв стенки, портальную гипертензию, механическую желтуху, печеночную недостаточность. При разрыве кисты возможны вторичная инфекция, образование наружных и внутренних свищей, перекрут ножки кисты. Эти осложнения встречаются в 5% случаев. Злокачественные перерождения наблюдаются редко.

Считается, что клиническая картина НКП скудна и неспецифична. Чаще всего кисты печени случайно выявляются при УЗИ органов брюшной полости. Проявления болезни зависят от размера кисты, ее локализации, а также от воздействия кисты на соседние органы. Увеличение кисты приводит и к атрофическим изменениям ткани печени.

Наиболее распространенной жалобой при солитарных кистах печени является боль в верхнем правом квадранте или в эпигастральной области. Боль во многих случаях носит постоянный характер. Пациенты также отмечают быстро наступающее чувство насыщения и дискомфорт в животе после приема пищи.

Раньше важным симптомом считалось обнаружение при пальпации умеренно напряженного массивного опухолевидного образования, смещающегося при дыхании вместе с печенью. Сообщалось, что доступные пальпации кисты печени обычно прощупываются как тугоэластические и легко флюктуирующие безболезненные опухоли. Следует отметить, что даже крупные кисты печени недоступны пальпации из-за расположения глубоко в паренхиме печени или локализации на диафрагмальной поверхности органа.

Появление других, также неспецифических симптомов: слабости, повышенной потливости, потери аппетита, тошноты, одышки — обычно связывают с увеличением размеров кист, но, вероятнее всего, это следствие реагирования других органов — желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и др.

Разнообразие и неспецифичность клинических симптомов диктуют необходимость обследования пациента с целью определения или исключения сопутствующей соматической и психической патологии.

НКП в первую очередь следует дифференцировать с паразитарными кистами. Для этого выполняют специфические серологические исследования крови (реакция непрямой гемагглютинации и иммуноферментного анализа на эхинококкоз). В ряде случаев возникает необходимость дифференциальной диагностики с гемангиомой, цистоаденомой, ретроперитонеальными опухолями, опухолями кишки, брыжейки, поджелудочной железы, водянкой желчного пузыря и метастатическими опухолевыми поражениями печени.

Поликистоз печени часто сочетается с поликистозом почек, поджелудочной железы, яичников. Поликистоз печени, как и солитарная киста, чаще протекает бессимптомно и выявляется случайно при обследовании по поводу другой патологии. В большинстве случаев течение заболевания благоприятное. Клинические симптомы наблюдаются при прогрессировании заболевания, что, как правило, происходит после 40–50 лет. При увеличении объема поликистозных образований больные жалуются на дискомфорт в правом подреберье и эпигастрии, изжогу, отрыжку, что связывают с давлением увеличенной печени на соседние органы. В ходе исследования определяется гепатомегалия. Пальпаторно: печень плотная, бугристая. Функциональные пробы печени обычно не изменяются. Нарушение синтетической функции печени выявляют на поздних стадиях при выраженном перерождении печеночной паренхимы. При массивном распространении процесса, когда происходит замещение большей части паренхимы печени, развивается терминальная печеночная недостаточность. Ситуация усугубляется хронической почечной недостаточностью — исходом поликистоза почек.

Ведущее место в диагностике НКП занимает эхография, благодаря высокой информативности, безвредности и общедоступности этого метода. Эхографически кисты печени представляют собой отграниченные тонкой стенкой (1–2 мм) полости с безэхогенным внутренним пространством, что объясняется разностью плотности жидкости и паренхимы печени. Форма их может быть круглой или овальной. Диагноз основывается на следующих признаках, выявляемых с помощью УЗИ: 1) наличие четких, ровных контуров с хорошо различимой задней стенкой; 2) отсутствие внутренних отражений; 3) выявление усиления эхо-сигналов за образованием.

При наличии внутрипросветной перегородки УЗ-изображение кисты печени может иметь пятнистый рисунок. При осложненных кистах (кровоизлияние или инфицирование), когда выявляются внутрипросветные «эхо»-сигналы, трудно исключить злокачественную опухоль. В сомнительных случаях используют КТ, МРТ, ангиографические и радиологические методы исследования. В определенных ситуациях считается целесообразным проведение чрескожной пункции кисты под контролем УЗИ с последующим бактериологическим и цитологическим исследованием материала.

Традиционно проблемой НКП занимались хирурги, которые разрабатывали методы диагностики и тактику хирургического лечения. В поле зрения хирурга больные с НКП попадали при выявлении очагового образования печени, при этом хирургическое лечение получали пациенты с осложнениями и неосложненными кистами, превышающими 5 см в диаметре.

Терапевтическая тактика при НКП до сих пор не разработана. Целью нашей работы было изучение терапевтических, возрастных и психосоматических аспектов НКП.

Представленный материал базируется на результатах обследования 93 больных (72 женщины и 21 мужчина) в возрасте от 20 до 82 лет, средний возраст — 56,9+11,3 лет. Больные были разделены на две группы по возрастному признаку.

Солитарная НКП была выявлена у 37 человек, 56 больных НПК имели две и более кисты. Средний возраст больных с солитарными кистами печени (27 женщин и 10 мужчин) составил 53,5+11,6 лет. Средний возраст больных с множественными кистами печени составил 59,3+10,6 лет (р Таблица 2. Клинические результаты применения хофитола и эглонила

В анализах крови на фоне двухнедельной терапии отмечалось снижение уровня печеночных ферментов — АСТ и АЛТ, достоверно (р

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Кистозное образование в печени что это

Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ, Москва

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва

Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ, Москва

Кистозные образования печени

Журнал: Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2015;(8): 58-63

Усякий П. В., Кубышкин В. А., Коваленко Ю. А., Калинин Д. В. Кистозные образования печени. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2015;(8):58-63.

Usiakiĭ P V, Kubyshkin V A, Kovalenko Yu A, Kalinin D V. Cystic formations of liver. Khirurgiya. 2015;(8):58-63.

https://doi.org/10.17116/hirurgia2015858-63

Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ, Москва

Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ, Москва

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва

Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ, Москва

В литературе о ЦА печени и ее успешном лечении путем атипичной резекции органа впервые было упомянуто родоначальником нейрохирургии в США W. Keen и соавт. в 1892 г. [53]. Затем, только через 50 лет, австралийский патологоанатом R. Willis описал наблюдение, в котором ЦАК возникла из доброкачественной кисты печени [87], а в 1977 г. патологоанатом из Америки K. Ishak впервые отметил, что ЦА и ЦАК являются опухолевыми нозологиями, которые необходимо изучать. К 1998 г. в англоязычной литературе уже имелись упоминания о

112 пациентах [59]. В то же время в отечественной литературе только к 2004 г. были представлены лишь отдельные клинические наблюдения ЦА (5 больных) и ЦАК (2 больных) печени [3].

Анализируя мировую литературу, можно утверждать, что 85% кистозных неоплазий печени локализуются внутрипеченочно и всего в 15% наблюдений отмечается экстраорганный рост [66]. В литературе описывают единичные наблюдения ЦА в стенке желчного пузыря [26], что значительно затрудняет дифференциальную диагностику с внутрипеченочной билиарной папилломой, кистозной трансформацией и другими доброкачественными поражениями печени [24].

Этиопатогенез и молекулярная биология кистозных заболеваний печени

Вопрос о происхождении гепатобилиарной ЦА до настоящего времени остается дискутабельным. Некоторые авторы считают, что заболевание развивается в ответ на повреждение печени [50]. Другие исследователи, напротив, предполагают врожденную природу этого образования и относят его к аномалиям желчных протоков, обусловленным эктопией элементов эмбрионального желчного пузыря в печень [46, 78].

Вторая теория предполагает, что формирование опухоли как приобретенного реактивного воспалительного процесса вторично для некоторых типов повреждений и поддерживается единственным устаревшим экспериментальным исследованием с афлатоксином [31, 50]. Если внешние факторы не являются причиной возникновения опухоли, то они могут способствовать развитию опухолевого процесса и роста ЦА с овариоподобной выстилкой.

Ряд авторов отмечают, что ЦАК в большей степени соответствуют злокачественно перерожденным ЦА, так как в описанных наблюдениях основные участки тяжелой дисплазии в стенке ЦАК были выявлены в некоторых еще неперерожденных ЦА [33, 86]. Высказывается мнение о том, что злокачественная трансформация развивается не менее чем через 20 лет после возникновения билиарной ЦА [21].

Клинические аспекты диагностики кистозных опухолей печени

Клинические проявления кистозных опухолей печени очень многообразны. Большинство пациентов не имеют симптомов заболевания [8]. Зачастую опухоль обнаруживают при проведении скрининговых исследований или при выполнении хирургического лечения по поводу другого заболевания брюшной полости [43, 61, 84].

При наличии простых билиарных кист в большинстве наблюдений течение заболевания также бессимптомное, в то время как клинические проявления бывают только у 16% больных при прогрессировании болезни [16]. Длительное бессимптомное течение и несвоевременная диагностика кистозных образований печени обусловливают высокий риск возникновения таких грозных осложнений, как кровотечение в полость кисты, перфорация или разрыв кисты, нагноение кисты, развитие желтухи [7]. В отечественной литературе описаны единичные наблюдения перерождения простой билиарной кисты печени в плоскоклеточный рак [17] и наблюдение злокачественной трансформации билиарной ЦА в саркому [85].

Редкой встречаемостью ЦА и тем более ЦАК объясняются определенные трудности их диагностики, даже несмотря на возможности современных лучевых и лабораторных методов исследования [42]. Этим обстоятельством обусловлено часто несвоевременное выявление заболевания, что приводит либо к малигнизации опухолевого процесса, либо к возникновению осложнений.

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) выявляют многокамерное кистозное образование с наличием выраженного жидкостного компонента, внутренних перегородок и возможного включения ткани [57]. При проведении допплеровского сканирования определяется наличие кровотока во внутренних перегородках, что может означать наличие первичной ЦА или злокачественной трансформации в ЦАК, безусловно, требующее дальнейшего дифференциального поиска [33].

При мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) также выявляют хорошо контрастированную толстостенную, гиподенсную кистозную полость с наличием внутренних перегородок, кроме того, более точную локализацию и характер роста опухоли [67]. При подозрении на ЦАК исключают наличие регионарных или отдаленных метастазов [14, 67].

Еще одним преимуществом МРТ является возможность одновременного выполнения магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ), которая необходима для определения связи кистозной опухоли с протоковой системой печени [61]. При МРХПГ вокруг опухоли можно выявить расширение внутрипеченочных желчных протоков («масс-эффект») за счет компрессии периферических желчных протоков [62].

Применение внутривенных контрастных препаратов улучшает чувствительность и специфичность МСКТ и МРТ, так как отмечается накопление контрастного препарата в стенках кисты и внутренних перегородках практически во всех случаях ЦАК и в пределах от 15 до 100% случаев ЦА [61, 80].

Ряд зарубежных и отечественных авторов придают большое значение интраоперационному УЗИ [11, 12, 41]. При сомнениях в характере кистозного образования использование интраоперационного УЗИ позволяет выполнять безопасную тонкоигольную биопсию кистозного образования в бессосудистом участке с последующим цитологическим и морфологическим исследованием [45]. Интраоперационное УЗИ позволяет также определить взаимоотношение кистозного образования с крупными желчными протоками и сосудами печени, что помогает обеспечивать безопасность резекции кистозного образования [68].

Лабораторные методы исследования обычно неинформативны в случае неосложненной ЦА, так как все показатели крови остаются в пределах нормы. В то же время периодически может наблюдаться повышение уровня щелочной фосфатазы и билирубина за счет прямой фракции, откуда можно предполагать развитие осложнения заболевания [44]. Уровень ракового антигена CA19-9 в плазме крови может быть как нормальным, так и умеренно повышенным, в то время как уровень канцероэмбрионального антигена (CEA) и альфа-фетопротеина (AFP), по мнению ряда авторов, всегда остается в норме [29]. Наряду с этим в литературе имеются указания на повышение уровня CEA и CA19-9 в плазме крови в случае билиарной ЦА [34]. В некоторых работах отмечено, что повышение в несколько раз уровня СЕА и СА 19-9 в плазме крови может наблюдаться и при наличии простых билиарных кист [81].

Дифференциальная диагностика кистозных опухолей печени

Ошибки в диагностике КОП приводят к неоправданно длительному динамическому наблюдению, заканчивающемуся озлокачествлением ЦА, либо к проведению неадекватных и нерадикальных операций, являющихся причиной рецидива заболевания печени [2]. Описаны случаи ошибочной диагностики ЦА с выполнением пункционно-дренажного лечения и впоследствии с рецидивом заболевания, что потребовало отсроченного хирургического лечения [35].

Ряд авторов предложили новую концепцию дифференциальной диагностики ЦА и ЦАК печени, основанную на том, что кистозные опухоли печени, связанные с протоковой системой, и кистозные опухоли с наличием овариоподобной стромы могут соответствовать внутрипротоковой папиллярной муцинозной неоплазии и муцинозной кистозной опухоли поджелудочной железы соответственно [88]. Если ЦА имеет связи с желчными протоками, то ее следует трактовать как внутрипротоковую папиллярную муцинозную опухоль, как и в случае кистозных опухолей поджелудочной железы. В соответствии с гистологическими характеристиками опухолевых клеток выделяют 4 типа внутрипротоковой папиллярной муцинозной опухоли: 1) панкреатобилиарный, 2) кишечный, 3) желудочный, 4) онкоцитарный. Чтобы различить эти типы внутрипротоковой папиллярной муцинозной опухоли, используют иммуногистохимическую диагностику [88], а при сравнении с цитологической картиной ЦА печени можно отметить, что она периодически совпадает с картиной внутрипротоковой папиллярно-муцинозной опухоли поджелудочной железы [82].

Печеночные абсцессы и эхинококковые кисты печени, по данным клинико-инструментальных методов исследования, могут напоминать ЦА и ЦАК, однако при анализе клинической картины заболевания эти нозологии можно исключить. Так как кистозный компонент иногда может выявляться в более распространенных первичных злокачественных опухолях, например при гепатоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке, эти нозологии могут имитировать гепатобилиарную ЦАК [55]. При оценке данных МСКТ и МРТ с внутривенным контрастным усилением эти заболевания можно будет исключить [33].

Наиболее сложной для дифференциальной диагностики является геморрагическая киста, в которой на основании данных УЗИ и МСКТ затруднительно отличить свертки крови от папиллярных структур. В этом случае МРТ в Т1-режиме поможет установить правильный диагноз с помощью определения уровня жидкости в полости кисты, наличия хорошо контрастируемых перегородок [83].

Как показано в некоторых публикациях, высокоинформативным методом дооперационной дифференциальной диагностики кистозных образований печени является тонкоигольная аспирационная биопсия содержимого кист под контролем УЗИ с дальнейшим проведением цитологической диагностики содержимого кистозных опухолей [63, 64], а также определением уровня CEA и CA19-9 в содержимом кистозных опухолей [48] и присутствия эндокринных клеток [63]. Описаны единичные случаи повышения уровня CA19-9 в содержимом простых билиарных кист [75]. В то время как во всех наблюдениях имеется повышение уровня CA19-9 в содержимом кист в сотни раз, у пациентов с простыми кистами печени уровень онкомаркеров остается в пределах нормы [56]. Ряд авторов указывают, что в случае ЦА, особенно ЦАК, отмечается значительное увеличение уровня онкомаркеров CA19-9 и CEA в содержимом опухолей на фоне нормального уровня этих же онкомаркеров в крови практически у всех больных [35, 36, 40, 56]. По данным отечественной литературы, в содержимом кистозных опухолей печени во всех наблюдениях ЦА и ЦАК уровень онкомаркеров значительно превышал нормальное значение, однако отмечались и случаи повышения уровня CA19-9 и CEA в содержимом простых кист. В настоящее время надежность и достоверность биопсии в дооперационном периоде ставится под сомнение, так как более точного диагноза, чем гистологическое исследование после полного удаления кистозной опухоли, не существует [35, 84].

Важную роль в дифференциальной диагностике в настоящее время играет периоперационное морфологическое исследование, при котором, помимо выявления овариоподобной выстилки, выделяют различные патогномоничные бимолекулярные маркеры ЦА, такие как эпителиальный мембранозный антиген (ЭMA), раковоэмбриональный антиген (CEA) и муцинпродуцирующие антигены [18, 19], а также фактор роста гепатоцитов (HGF) и его рецептор, тирозинкиназа (c-met) [37, 38] и aльфа-актин гладких мышц (SMA).

Лечение кистозных поражений печени

В недавнем прошлом при ЦА печени применяли ряд хирургических операций, таких как марсупиализация, многократное пункционно-дренажное лечение, склерозирующая терапия, фенестрация или частичная резекция кистозной опухоли, ни один из этих методов не является радикальным, в 60% случаев они приводят к рецидиву заболевания и различным осложнениям [35, 56, 58, 65, 80].

Ведущие специалисты мира единодушны во мнении, что хирургическое лечение остается единственным радикальным методом как при злокачественных, так и при доброкачественных кистозных новообразованиях [23, 34]. Такая точка зрения в первую очередь подтверждается высокой вероятностью малигнизации ЦА (25% наблюдений) [23, 30].

С целью профилактики резидуальной опухоли по краю среза ряд зарубежных авторов рекомендуют выполнение резекции печени в пределах здоровых тканей [35]. Другие авторы считают, что в случае кистозных опухолей печени, даже при больших размерах образования, достаточно выполнения энуклеации [32]. Эта методика подразумевает, что хирург использует псевдокапсулу как ориентир для границы разделения паренхимы. Однако такая техника чревата массивной кровопотерей на фоне обилия сосудов, кровоснабжающих ЦА [34]. Такие проблемы чаще всего возникают, когда мезенхимальная строма отсутствует и без нее трудно дифференцировать границу разделения паренхимы и фиброзной капсулы [36]. Кроме того, некоторые авторы утверждают, что энуклеация не гарантирует полного удаления опухоли, так как по краю резекции может остаться опухолевая ткань, особенно в случае гепатобилиарной ЦАК [32]. При наличии прямой связи опухолевого образования с внутрипеченочными желчными протоками выполнение энуклеации становится довольно трудной задачей, в таких ситуациях целесообразно расширить объем операции до резекции сегментов печени, вовлеченных в опухолевый процесс [40].

Особенностью анатомии при центрально расположенных кистозных неоплазиях является близость их к глиссоновым воротам печени и интимное слияние с глиссоновыми футлярами долевых сосудисто-секреторных элементов, что повышает риск их интраоперационной травмы [40, 81] с последующими осложнениями в послеоперационном периоде (кровотечение, желчеистечение и др.), что может потребовать повторной операции [73, 74].

Если по различным причинам радикальное удаление опухоли не представляется возможным (например, вследствие местного распространения с вовлечением магистральных сосудов и экстраорганного распространения, а также спаяния кистозной опухоли с соседними органами), то следует проводить резекцию кистозной опухоли с оставлением стенки кисты и ее обработкой биполярной или аргоноплазменной электрокоагуляцией [56] и последующей оментопексией [71].

Согласно данным мировой литературы, нет единого мнения о необходимости проведения циторедуктивных операций при ЦАК и наличии метастазов. Одни авторы полагают, что ЦАК печени отличаются медленным прогрессивным ростом и редко метастазируют, поэтому хирургическое лечение не показано [47]. Вместе с тем другие авторы располагают опытом хирургического лечения пациентов с ЦАК и признаками инвазивного роста с метастазами в плевральную полость, а также вовлечением в процесс правого купола диафрагмы (в обоих наблюдениях больные умерли в течение года после резекции печени от генерализации процесса) [34]. Аналогичные неудовлетворительные результаты представлены корейскими хирургами, которые считают, что такие пациенты имеют крайне неблагоприятный прогноз [27].

Тенденция внедрения в лечебную практику малоинвазивных технологий, наблюдаемая в последнее время, во многом преобразила подход к хирургическому лечению больных с кистозными заболеваниями печени, определив приоритет современных методик, в частности лапароскопических [13]. При условии, что опухоль находится в легкодоступной локализации и имеет небольшой размер, лапароскопическое лечение может быть успешным и полученные результаты по сравнению с открытым доступом намного лучше [56]. Преимуществами такого вида оперативного лечения являются минимизация интраоперационной кровопотери, уменьшение травматизации и более ранняя активизация больного с уменьшением сроков госпитализации [25, 70]. По данным большинства сообщений, эффективность и количество рецидивов при лапароскопических операциях сравнимы с таковыми при традиционных открытых вмешательствах [52, 72].

Анализ отечественной литературы свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствует единая точка зрения в отношении установления показаний к оперативному лечению больных с кистозным образованием печени [4, 6, 10]. При этом повысилась роль минимально инвазивных методик, к которым относятся чрескожные пункционные вмешательства под ультразвуковым контролем [6, 15], применение минидоступа [5] и лапароскопического доступа [1, 9]. Большинство авторов предлагают при простых билиарных кистах, особенно больших (более

10 см в диаметре), в том числе рецидивных, оптимальным способом хирургического лечения считать пункцию и дренирование кисты с повторными сеансами алкоголизации эпителиальной выстилки [6]. Как показывает опыт Института хирургии им. А.В. Вишневского, при лапароскопическом лечении простых билиарных кист методом выбора является лапароскопическая фенестрация с химической (96% этанол) и физической (электрокоагуляция) деэпителизацией внутренней стенки кисты [13]. Таким образом, остаются сложными многие аспекты диагностики кистозных опухолей печени, способные повлиять на выбор метода лечения и дальнейший прогноз.