Пцр или ифа что достовернее на вич

Все о тесте на ВИЧ: когда делать и какой лучше?

Михаил Макматов-Рысь СПИД.ЦЕНТР

Чем отличается ИФА от ПЦР, и что эти аббревиатуры вообще значат? Через сколько тест точно покажет, есть у меня ВИЧ или нет? Где можно сдать? Ответы на эти и другие вопросы в разборе СПИД.ЦЕНТРа.

У каждого есть ВИЧ-статус, только у одних он положительный, а у других — отрицательный. Однако знать его необходимо, особенно в российских реалиях, когда в стране эпидемия, и уже более одного процента населения живет с вирусом.

Для диагностики вируса иммунодефицита человека существует несколько видов тестов, причем их классификация сложна лишь на первый взгляд, на самом деле она весьма логична. Главное — помнить, что, несмотря на высокую точность анализов, ни один тест не найдет вирус сразу после заражения.

Скрининговые (поисковые) тесты

Они помогают заподозрить инфекцию, но их результаты надо подтверждать другими анализами. Для скрининга используют тесты либо на антитела, либо на антигены/антитела.

ИФА (иммуноферментый анализ).

Этот метод служит не для обнаружения самого вируса, а антител, которые наша иммунная система вырабатывает для борьбы с ним.

Делают его следующим образом: на очищенные части вируса (антигены), зафиксированные в специальной лунке, наносят кровь. Если в ней есть антитела, то образуются иммунные комплексы антиген/антитело, которые вступают в реакцию с красителем, приводя к изменению цвета. Это оценивается качественно (есть/нет реакции) и/или количественно при помощи дополнительной аппаратуры.

Существует несколько поколений ИФА:

Современный ИФА позволяет обнаружить антитела, появляющиеся в крови с 30-го (цифры согласно клиническим рекомендациям Минздрава) дня инфицирования (по данным Центра контроля и профилактики заболеваний в США CDC — c 23 по 90 день).

по теме

Лечение

Как устроены ВИЧ и АРВТ? Объясняем на пальцах

За счет своей простоты и дешевизны этот метод используется чаще всего, в том числе на его основе работают экспресс-тесты.

Если такой тест оказался положительным, результат перепроверяется на тест-системе другого производителя, и в случае положительного результата применяется иммуноблот (смотри ниже).

Самое последнее поколение ИФА — четвертое. И оно уже позволяет проводить комбинированный анализ, одновременно проверяя: есть ли в крови белковые «обломки» ВИЧ (антигены), а также антитела.

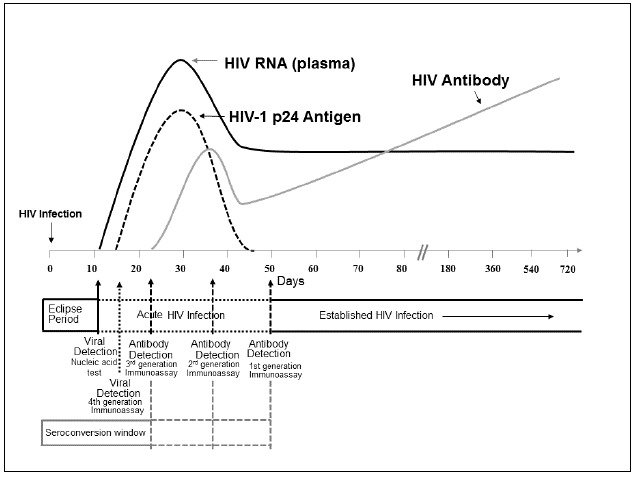

Примечательно, что антиген р24 появляется в крови уже через 15 дней (по данным CDC — с 18 по 45 день) после инфицирования ВИЧ, поэтому такой вид анализа позволяет диагностировать ВИЧ-инфекцию раньше.

Так, эксперты из CDC считают комбинированные тесты наиболее предпочтительными для массового клинического использования. А российский Минздрав рекомендует его применять в качестве скринингового в большинстве лабораторий страны. Однако после получения положительного результата его также нужно перепроверять иммуноблоттингом.

Существуют два вида вируса ВИЧ — 1 и 2. В мире наиболее распространен ВИЧ-1. Разновидности вируса различаются по генетическому материалу, по-разному взаимодействуют с иммунитетом и отвечают на лечение.

Подтверждающие тесты

Как следует из названия, они позволяют наверняка убедиться в наличии или отсутствии вируса иммунодефицита у человека. Их минус в сложности и дороговизне.

Иммуноблоттинг помогает проверить результаты скрининговых анализов и уточнить, каким видом вируса инфицирован человек: ВИЧ-1, ВИЧ-2 или обоими. Этот метод обладает высокой точностью, чувствительностью, но дорог и сложен в исполнении. Он является комбинацией ИФА и электрофореза, что позволяет определить антитела к специфическим антигенам ВИЧ-1 (gp160, gp120, gp41). Белки под действием электрического поля располагаются в виде полосок на нитроцеллюлозной мембране.

При положительной реакции антиген/антитело на полосках становится видно потемнение.

ПЦР (полимеразная цепная реакция). Тест способен находить генетический материал ВИЧ (ДНК/РНК), то есть проверяет, есть ли непосредственно вирус в крови. Нуклеиновые кислоты могут обнаруживаться уже на 7-й день после инфицирования (по данным CDC — c 10 по 33 день).

При этом методе в пробирке с помощью различных ферментов многократно дублируется участок ДНК или РНК вируса до таких объемов, что его можно увидеть глазом в виде полосок. Кроме того, ПЦР бывает качественным и количественным. В последнем случае можно отслеживать вирусную нагрузку (концентрацию вируса в крови и других биологических жидкостях) у людей с ВИЧ, оценивая эффект терапии.

А я могу сдать сразу иммуноблот или ПЦР, чтобы узнать свой ВИЧ-статус?

Иммуноблот используют специальные лаборатории центров по борьбе со СПИДом. Пробы крови направляются туда для перепроверки уже положительных первичных скрининговых анализов. Сразу сдать его не получится, даже в платных клиниках.

ПЦР, наоборот, можно сдать в любой момент, но только обратившись в коммерческую лабораторию. В СПИД-центрах его делают также для перепроверки ранее положительного теста. Да, ПЦР позволяет максимально быстро (в течение 7—10 дней после инфицирования) обнаружить ВИЧ, но и у него есть недостатки:

Кроме того, прием PrEP и PEP могут влиять на точность анализов, так как антиретровирусные препараты уменьшают количество вируса в крови и антител к нему.

В случае с PEP после окончания курса рекомендуется посоветоваться с врачом и подобрать оптимальные сроки проведения анализов. Первый тест обычно проводят через 4—6 недель после контакта с ВИЧ, затем через 3 месяца, при необходимости — через 6 месяцев.

Считается, что крайне важно сдать анализ на ВИЧ перед началом приема PrEP и затем проверяться каждые 3 месяца, уже находясь на PrEP.

На результаты теста не влияют прием пищи и алкоголя или курение. Специальной подготовки перед сдачей анализов на ВИЧ не требуется.

А что с экспресс-тестами?

Они позволяют провериться на ВИЧ, не посещая лабораторию или поликлинику. По сути, это тесты ИФА третьего поколения, которые определяют антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в слюне, моче или крови.

Их рекомендуют делать через три месяца после возможного риска инфицирования (чтобы избежать попадания в «окно»). Но считаются достоверными они с 30-го дня предполагаемого заражения (период появления антител).

Точность большинства экспресс-тестов при хронической (длительно текущей) ВИЧ-инфекции достаточно высока (> 99 % чувствительности и специфичности), но все равно чуть ниже лабораторных анализов.

Сегодня среди них наиболее популярны тесты слюны (или околодесневой жидкости) и крови. Их можно либо купить самому, либо получить бесплатно в ВИЧ-сервисных организациях.

Если вы сделали экспресс-тест и он оказался положительным, необходимо его перепроверить более точным методом.

Где я могу сделать тест на ВИЧ анонимно и бесплатно?

Можно пойти в местный СПИД-центр, кабинеты анонимного консультирования или в некоммерческие организации (например, фонд «СПИД.ЦЕНТР»). Анализ на ВИЧ бесплатный и анонимный, прикрепление к поликлинике и регистрация не требуются. После сдачи теста выдается идентификационный номер, по которому можно будет узнать результат.

Пцр или ифа что достовернее на вич

Тестирование на ВИЧ: общие сведения

Для начала хорошо запомним, или вспомним, одну важную мысль: «тестирование на ВИЧ» не равно «диагностика ВИЧ-инфекции». Тестирование, или скрининг на ВИЧ-инфекцию, позволяет надежно, быстро и дешево убедиться, что у человека нет ВИЧ-инфекции в данный момент, или же ставит вопрос о необходимости дальнейших лабораторных исследований. Более – ничего. Потому не бывает положительных тестов на ВИЧ, точнее не стоит так говорить, бывают реактивные тесты, те, что прореагировали, и нужно разобраться, что там прореагировало.

Для скрининга сегодня используют ИФА-тесты (иммуноферментный анализ). Иногда вы встретитесь с ИХА, фактически это очень близкая технология, но адаптированная для «полевых» условий, то, что обычно выпускается в виде так называемых «аптечных» тестов, экспресс-тестов. Тесты делятся на поколения: сегодня на рынке есть тесты 3 и 4 поколения. Отличаются они тем, что тест 4 поколения детектирует не только защитные белки организма (антитела) к ВИЧ, но и непосредственно белки вируса (вирусный антиген).

В некоторых странах, например, в США для скрининга на ВИЧ начинают использовать методы молекулярной диагностики (ПЦР, полимеразная цепная реакция), при помощи которых непосредственно детектируется РНК или провирусная ДНК вируса.

И теперь важный вопрос, который интересует людей очень часто: «Как скоро после потенциального риска инфицирования ВИЧ можно исключить ВИЧ-инфекцию?». Взгляды специалистов H-Clinic тут абсолютно не отличаются от консенсусного мнения специалистов развитых стран и экспертов ВОЗ:

Именно такая позиция сформулирована в большинстве национальных и наднациональных руководств несколько лет назад. Именно такая позиция отражена в документах Всемирной организации здравоохранения, IUSTI (Европейский союз), HAS (Франиця), BASHH/EAGA, BHIVA, NHS (Великобритания), DAH (Германия), Public Health Agency of Sweden и RAV (Швеция), Sundhedsstyrelsen (Дания), Israel AIDS Task Force (Израиль), BC Centre for Disease Control (Канада), CDC (США)… При желании данный список можно продолжать.

Мы рекомендуем тестироваться на лабораторных ИФА-системах 4 поколения. Отрицательный тест в таком случае гарантирует у вас отсутствие ВИЧ по состоянию на 6 недель перед тестом.

Реактивный ИФА-тест однозначно требует обращения к квалифицированному специалисту, который назначит исследования, позволяющие исключить или же установить диагноз ВИЧ-инфекции.

ИФА и ПЦР: просто о сложных лабораторных методах диагностики инфекций

Опубликовано 29 ноября 2014 пользователем a.ultanbay

В лабораторной диагностике существует множество методов выявления необходимого элемента в биоматериале. Для диагностики инфекционных заболеваний чаще всего используют два принципиально разных метода: ИФА и ПЦР. Мы предлагаем Вам ознакомиться с данными методами, чтоб понять плюсы и минусы каждого из них.

ПЦР – один из самых наукоемких методов. Он обнаруживает ДНК микроорганизма. Генетический материал индивидуален для любого микроба, а это значит, что метод обладает самой высокой специфичностью и не может «обознаться». Принцип ПЦР заключается в том, что в пробирке происходит многократное удвоение искомого генетического кода. В случае присутствия даже незначительного количества этого кода, произойдет увеличение его количества, и анализатор сможет «уловить» его наличие. Таким образом, ПЦР – «золотой стандарт» выявления инфекционных агентов. Однако, у этого метода есть и свои минусы. Во-первых, в отличие от ИФА, ПЦР может сказать о наличии возбудителя только в месте взятия биоматериала, которое ограничено мазком (например, с уретры или из носа). Во-вторых, за счет своей высокой чувствительности, ПЦР может обнаружить даже мертвые частицы микробов, что наблюдается сразу после лечения. В таком случае, результат будет ложноположительный.

Резюмируя вышесказанное, приведем таблицу сравнения этих двух методов друг с другом:

Все о тесте на ВИЧ: когда делать и какой лучше?

Скрининговые и подтверждающие тесты. Иммуноблоттинг, ИФА и ПЦР. Точность экспресс-тестов и адреса для анонимного тестирования.

У каждого есть ВИЧ-статус, только у одних он положительный, а у других — отрицательный. Однако знать его необходимо, особенно в российских реалиях, когда в стране эпидемия, и уже более одного процента населения живет с вирусом.

Для диагностики вируса иммунодефицита человека существует несколько видов тестов, причем их классификация сложна лишь на первый взгляд, на самом деле она весьма логична. Главное — помнить, что, несмотря на высокую точность анализов, ни один тест не найдет вирус сразу после заражения.

Скрининговые (поисковые) тесты

Они помогают заподозрить инфекцию, но их результаты надо подтверждать другими анализами. Для скрининга используют тесты либо на антитела, либо на антигены/антитела.

ИФА (иммуноферментый анализ).

Этот метод служит не для обнаружения самого вируса, а антител, которые наша иммунная система вырабатывает для борьбы с ним.

Существует несколько поколений ИФА:

Современный ИФА четвертого поколения позволяет обнаружить антитела, появляющиеся в крови с 30-го (цифры согласно клиническим рекомендациям Минздрава) дня инфицирования (по данным Центра контроля и профилактики заболеваний в США CDC — c 23 по 90 день). Он проводит комбинированный анализ, одновременно проверяя: есть ли в крови белковые «обломки» ВИЧ (антигены), а также антитела.

За счет своей простоты и дешевизны этот метод используется чаще всего, в том числе на его основе работают экспресс-тесты.

Подтверждающие тесты

Как следует из названия, они позволяют наверняка убедиться в наличии или отсутствии вируса иммунодефицита у человека. Их минус в сложности и дороговизне.

Иммуноблоттинг помогает проверить результаты скрининговых анализов и уточнить, каким видом вируса инфицирован человек: ВИЧ-1, ВИЧ-2 или обоими. Этот метод обладает высокой точностью, чувствительностью, но дорог и сложен в исполнении. Он является комбинацией ИФА и электрофореза, что позволяет определить антитела к специфическим антигенам ВИЧ-1 (gp160, gp120, gp41).

ПЦР (полимеразная цепная реакция). Тест способен находить генетический материал ВИЧ (ДНК/РНК), то есть проверяет, есть ли непосредственно вирус в крови. Нуклеиновые кислоты могут обнаруживаться уже на 7-й день после инфицирования (по данным CDC — c 10 по 33 день).

Кроме того, ПЦР бывает качественным и количественным. В последнем случае можно отслеживать вирусную нагрузку (концентрацию вируса в крови и других биологических жидкостях) у людей с ВИЧ, оценивая эффект терапии.

А я могу сдать сразу иммуноблот или ПЦР, чтобы узнать свой ВИЧ-статус?

Иммуноблот используют специальные лаборатории центров по борьбе со СПИДом. Пробы крови направляются туда для перепроверки уже положительных первичных скрининговых анализов. Сразу сдать его не получится, даже в платных клиниках.

ПЦР, наоборот, можно сдать в любой момент, но только обратившись в коммерческую лабораторию. В СПИД-центрах его делают также для перепроверки ранее положительного теста. Да, ПЦР позволяет максимально быстро (в течение 7—10 дней после инфицирования) обнаружить ВИЧ, но и у него есть недостатки:

Точность большинства экспресс-тестов при хронической (длительно текущей) ВИЧ-инфекции достаточно высока (> 99 % чувствительности и специфичности), но все равно чуть ниже лабораторных анализов.

Сегодня среди них наиболее популярны тесты слюны (или околодесневой жидкости) и крови. Их можно либо купить самому, либо получить бесплатно в ВИЧ-сервисных организациях.

Важно помнить! Если такой тест оказался положительным, результат необходимо как можно быстрее перепроверить более точным методом.

Где я могу сделать тест на ВИЧ анонимно и бесплатно?

Можно пойти в местный СПИД-центр, кабинеты анонимного консультирования или в некоммерческие организации (например, фонд «СПИД.ЦЕНТР» Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая д. 11 к 1, офис 313). Или в Центре-СПИД по Московской области (ул. Щепкина, 61/2, корп.8).

Анализ на ВИЧ бесплатный и анонимный, прикрепление к поликлинике и регистрация не требуются. После сдачи теста выдается идентификационный номер, по которому можно будет узнать результат.

Клинико-лабораторные проявления и сложности диагностики острой ВИЧ-инфекции у взрослых

Статья посвящена исследованию современных эпидемиологических и клинических особенностей острой ВИЧ-инфекции, анализу эффективности лабораторной диагностики. Представлен обзор литературы в сопоставлении с данными собственных наблюдений за 200 пациентами с

Острая ВИЧ-инфекция (острый ретровирусный синдром, стадия первичных проявлений ВИЧ-инфекции) развивается после инкубационного периода, который продолжается от 3 недель до 3 месяцев после заражения. При диагностике инфекции в эти сроки предоставляется уникальная возможность для раннего начала антиретровирусной терапии (АРВТ) с целью уменьшения вирусной нагрузки, предотвращения развития прогрессирующего иммунодефицита и ограничения дальнейшего распространения инфекции в популяции. Однако диагностика острой ВИЧ-инфекции представляет определенные сложности ввиду отсутствия у нее патогномоничных симптомов, возможных отрицательных результатов иммуноблота в первые недели болезни, и часто инфекция остается нераспознанной врачами.

ВИЧ-инфекция — медленно, неуклонно прогрессирующая антропонозная болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека, с контактным механизмом передачи, характеризующаяся прогрессирующим поражением иммунной системы с развитием синдрома приобретенного иммунодефицита.

С начала пандемии ВИЧ-инфекции, т. е. в течение 40 лет, почти 78 млн человек были инфицированы, из них около 39 млн человек умерли [1]. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации (РФ) в последние годы продолжает оставаться напряженной. В течение последнего десятилетия показатели заболеваемости в РФ росли: если в 2008 г. показатель заболеваемости составил 31,8 на 100 тыс. населения [14], то в 2017 г. — 61,16, в 2018 г. — 59,74 [2]. Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией в 2018 г. составил 686,2 на 100 тыс. населения России. Регистрируется рост числа регионов РФ с высокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения): с 22 регионов в 2014 г. до 35 в 2018 г., при этом в них проживает более половины всего населения страны — 59,0%. К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией регионам относится и Новосибирская область. В 2018 г. она заняла 3-е место по уровню заболеваемости в России (135,4 на 100 тыс. населения). В 2017 г., по данным Росстата, ВИЧ-инфекция была причиной более половины всех смертей от инфекционных болезней (57,2%), умирают ВИЧ-инфицированные в молодом возрасте (в среднем — в 38 лет). Ведущей причиной летальных исходов у ВИЧ-инфицированных остается туберкулез [2].

Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции имеет важное значение для профилактики ее распространения и лечения. По данным исследований, на долю «недавно инфицированных» (менее полугода от даты верификации диагноза) приходится от 2% до 89% выявленных случаев ВИЧ-инфекции [3, 8, 11–12]. Острая ВИЧ-инфекция (ОВИ) характеризуется высокой вирусной нагрузкой и, соответственно, значительным риском передачи вируса половым путем [7, 11]. Вероятность передачи ВИЧ-1 человеку наиболее тесно связана с вирусной нагрузкой в крови. При увеличении вирусной нагрузки у человека, инфицированного ВИЧ-1, в 10 раз ожидается, что риск передачи увеличится в 2,5 раза [18].

Раннее назначение АРВТ позволяет не допустить развития оппортунистических инфекций, существенно продлить жизнь ВИЧ-инфицированного, улучшить качество жизни больного и профилактировать дальнейшую передачу инфекции [4, 6, 7, 19, 20].

Диагностика ОВИ представляет определенные сложности. Спектр типичных симптомов болезни известен, но патогномоничных среди них нет. Кроме того, в ряде случаев клинические проявления ОВИ могут значительно отличаться от типичного течения как по спектру симптомов, так и по тяжести клинических проявлений [5].

Стадия первичных проявлений ВИЧ следует непосредственно за инкубационным периодом. В это время репликация ВИЧ продолжается, и уже может быть обнаружен первичный ответ на внедрение возбудителя в виде клинических проявлений и/или выработки антител. У большинства пациентов эта стадия ограничивается лишь выработкой специфических антител без клинических признаков инфекции (бессимптомная сероконверсия), но при исследовании крови можно выявить снижение числа CD4-лимфоцитов (Т-хелперов), лейкопению, гипергаммаглобулинемию [7, 9].

Реже первичная инфекция проявляется острым ретровирусным синдромом, напоминающим симптомы гриппа, другой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или инфекционного мононуклеоза [7]. Так, П. Г. Филиппов и соавт. (2017) отметили, что пациенты с ОВИ направлялись и поступали в инфекционный стационар со следующими клиническими диагнозами: острая кишечная инфекция, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, корь, ОРВИ, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, токсикодермия. Ни у одного из пациентов на догоспитальном этапе и в приемном отделении стационара не была заподозрена ОВИ [5].

По данным D. L. Braun и соавт. (2015) пациентам с ОВИ при первичном обращении к врачу острый ретровирусный синдром был диагностирован лишь в 38% случаев, остальным больным выставлялись диагнозы: вирусная инфекция, отличная от ВИЧ (например, инфекционный мононуклеоз, ОРВИ), — в 17%, бактериальная инфекция (например, стрептококковый фарингит) — в 6%, гастроэнтерит — в 4%, инфекция, передаваемая половым путем (например, сифилис), — в 3%, другие диагнозы — в 19% [29]. В странах Африки пациенты с ОВИ составляют 1–3% от числа пациентов, поступивших с подозрением на малярию [22].

Материал и методы исследования

В исследование было включено 200 пациентов в возрасте от 18 до 52 лет, поступивших в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения городскую инфекционную клиническую больницу № 1 (ГБУЗ ГИКБ № 1) г. Новосибирск в 2017–2018 гг. Обследованы 104 мужчины (52%) и 96 женщин (49%). Диагноз ОВИ верифицировали на основании положительных результатов иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к ВИЧ при отрицательном или сомнительном результате иммуноблота, а также определения в крови количественного содержания РНК ВИЧ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (вирусной нагрузки, ВН). При постановке диагноза ВИЧ-инфекции учитывалась совокупность клинико-эпидемиологических и лабораторных данных.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенного исследования было установлено, что на догоспитальном этапе больным выставлялись различные диагнозы: псевдотуберкулез (35,0%), инфекционный мононуклеоз (14,8%), аллергический дерматит (17,0%), острая кишечная инфекция (12,6%), ОРВИ или грипп (20,6%). В инфекционном стационаре трети этих больных диагноз ОВИ был выставлен лишь по результатам лабораторного обследования, так как проявления и продолжительность имеющихся у них лихорадочного, катарального и диарейного синдромов не выходили за рамки типичных для острых кишечных инфекций или ОРВИ и лишь введенное с 2017 г. обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию всех поступающих в ГИКБ № 1 пациентов после присоединения к ней Центра СПИДа позволило диагностировать у них ОВИ.

Манифестное течение ОВИ — неблагоприятный признак быстрого прогрессирования заболевания. В сравнительных когортных исследованиях, оценивающих течение заболевания у пациентов с бессимптомным острым периодом ВИЧ-инфекции и у пациентов с клиническими признаками острого ретровирусного синдрома или неврологическими нарушениями, развитие СПИДа наблюдалось в 4,6 раза чаще при наличии клинической картины инфекционного заболевания [10].

Исследователи отмечают разную частоту симптомов при ОВИ. D. L. Braun и соавт. (2015) выделили 17 типичных для ОВИ симптомов и признаков [29]. По их данным, лихорадка регистрировалась у 88% больных, недомогание/усталость — у 60%, фарингит — у 51%, сыпь — у 47%, лимфаденопатия — у 45%, потеря веса — у 39%, головная боль — у 37%, диарея — у 35%, ночные поты — у 34%, миалгия — у 28%, тошнота — у 26%, артралгия — у 22%, кашель — у 16%, рвота — у 12%, афтозный стоматит — у 12%, неврологические симптомы — у 11%, генитальные язвы — у 3%, повышение сывороточных трансаминаз — у 61%, тромбоцитопения — у 37%. C. S. Wong и совт. (2011) выявляли лихорадку в 91% случаев, сыпь — в 56%, диарею — в 53%, лимфаденопатию — в 41%, головную боль — в 24%, миалгию — в 44%, артралгию — в 29%, потерю веса — в 26%, анорексию — в 21%, фарингит — в 26%, кашель — в 24%, рвоту — в 18%, тонзиллит — в 12%, менингизм — в 6% случаев [23]. По нашим данным, частыми симптомами у госпитализированных в ГИКБ № 1 взрослых 200 больных с ОВИ в 2017–2018 гг. были: лихорадка (99%), экзантема (65,5%), полилимфаденопатия (54,0%). Реже регистрировались диарея (36,0%), фаринготонзиллит (23,0%), афтозный стоматит (6,5%), гепатомегалия или гепатоспленомегалия (8,5%). У 26,5% больных были выявлены вторичные заболевания: у 2 больных — сепсис, у 2 — серозный менингит, у 3 — реактивация цитомегаловирусной инфекции, у 5 — реактивация Эпштейна–Барр-вирусной инфекции, у 2 — проявления Herpes Zoster, у 12 — внебольничная пневмония стрептококковой и стафилококковой этиологии, у 5 — различные формы туберкулеза легких, у 22 — орофарингеальный кандидоз.

Таким образом, по мнению всех авторов, наиболее частым клиническим симптомом у больных ОВИ является лихорадка (88–99%), сопровождающаяся у большинства больных интоксикационным синдромом. Ее продолжительность, по нашим данным, варьировала от 2 до 32 дней (в среднем — 8,6 ± 2,93 суток). Высокая лихорадка регистрировалась у 65,0%, умеренная — у 31,0%, у незначительной доли больных она была субфебрильная (4,0%).

Вторым по частоте клиническим проявлением ОВИ является экзантема (47–65,5%). По нашим данным, сыпь у пациентов с ОВИ появлялась с 1-го по 9-й день заболевания, преимущественно на лице и «зоне декольте», с последующим распространением на верхнюю половину туловища и верхние конечности. По характеру элементов регистрировалась пятнистая, или пятнисто-папулезная экзантема, неправильной формы, различных размеров, в 3/4 случаев она была яркой, обильной. Сыпь не имела тенденции к сгущению, не сопровождалась кожным зудом и шелушением, не поддавалась действию антигистаминных препаратов.

Почти у половины больных ОВИ отмечалась генерализованная лимфаденопатия. По нашим наблюдениям, у больных ОВИ лимфоузлы были увеличены умеренно, не спаяны с окружающими тканями, плотноэластической консистенции, кожа над ними не изменена. Более чем у трети больных отмечалась диарея, она была чаще водянистая, реже кашицеобразный стул, без патологических примесей, от 3 до 15 раз в день.

Редкими проявлениями ОВИ являются разнообразные неврологические проявления. E. Fortin и соавт. описывают двусторонний неврит зрительного нерва при ОВИ [21]. M. A. Ferrada и соавт. — лимбический энцефалит и рабдомиолиз [24]. D. L. Braun и соавт. отмечали тяжелый энцефалит, герпетический менингит, парезы (например, парез лицевого нерва, парез плечевого сплетения), длительное головокружение, острое психическое расстройство, дистальные парестезии, афазию [29], Г. А. Прянишникова — асептический менингит, менингоэнцефалит, острую воспалительную демиелинизирующую полирадикулонейропатию или синдром Гийена–Барре, дистальную сенсорную полинейропатию, нейропатию лицевого нерва [7]. Это единичные случаи при ОВИ, описанные в литературе.

По нашим данным, у части больных ОВИ отмечались изменения гемограммы — лейкопения у 63,0% пациентов, тромбоцитопения — у 62,5%, сочетанное снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов наблюдалось у половины больных (50,0%). Тестом, верифицирующим ВИЧ-инфекцию у больного в РФ, считается иммуноблот [1, 13]. Однако многие авторы отмечают, что имуноблот при ОВИ у поступивших в фазе «серологического окна» оказывается сомнительным или отрицательным [5, 7, 25, 26]. Тесты четвертого поколения, которые выявляют как антиген р24, так и антитела к ВИЧ, способны верифицировать ОВИ и сократить «вирус-положительное/антитело-отрицательное окно» примерно до 2–3 недель, а выявление РНК ВИЧ в плазме методом ПЦР сокращает этот пробел до 7 дней [7, 18]. В 2013 г. Центры по контролю и профилактике заболеваний (англ. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и Ассоциация лабораторий общественного здравоохранения США изменили алгоритм тестирования на ВИЧ для скрининга ОВИ с помощью иммуноанализа четвертого поколения на ВИЧ. В случае положительного результата выявления антител к ВИЧ в ИФА следует провести тест на дифференцировку антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Если есть сомнительный или отрицательный результат второго теста, выполняется тест на амплификацию нуклеиновой кислоты ВИЧ-1 для подтверждения раннего заражения [27, 28].

В нашем исследовании при получении отрицательного или сомнительного результата иммуноблота (тестсистема «Блот-ВИЧ ½+0», ЗАО БТК «Биосервис», Россия) у больных с подозрением на ОВИ, проводилось определение в крови количественного содержания РНК ВИЧ методом ПЦР (вирусной нагрузки, ВН). У всех 200 пациентов выявлена высокая вирусная нагрузка, которая варьировала от 23 000 до 10 000 000 и более копий/мл. При этом у 77,0% больных она составляла более 1 000 000 копий/мл, из них у 56,0% — более 10 000 000 копий/мл.

Заключение

Клинические проявления острой стадии ВИЧ-инфекции могут быть разнообразными и подчас не вписываются в «классические» представления о течении острого ретровирусного синдрома. Необходима большая настороженность врачей различных специальностей в плане выявления больных с ОВИ. Целесообразно разработать алгоритмы диагностики ОВИ с обязательным включением в схему обследования полимеразной цепной реакции, наряду с выявлением антител к ВИЧ, что сократит время на диагностику ложноотрицательных результатов. В сложных диагностических ситуациях, когда имеются «неклассические» симптомы острого патологического процесса с лихорадкой, врачам любых специальностей при подозрении на ОВИ целесообразно привлекать для консультаций врача-инфекциониста, повторять исследование на антитела к ВИЧ или проводить исследование для выявления РНК ВИЧ-1 в сыворотке крови. Пациенты с ОВИ, не знающие о своем ВИЧ-статусе, могут на долгое время исчезать из-под наблюдения специалистов, диагноз нередко устанавливается поздно. Ранняя диагностика ОВИ и раннее назначение антиретровирусной терапии играют важную роль в профилактике распространения ВИЧ-инфекции и продлении жизни больных.

Литература

Клинико-лабораторные проявления и сложности диагностики острой ВИЧ-инфекции у взрослых/ Я. С. Ульянова, Е И. Краснова, В. В. Проворова, Н. И. Хохлова, О. В. Мельникова, И. Я. Извекова

Для цитирования: Лечащий врач № 9/2019; Номера страниц в выпуске: 70-73

Теги: острый ретровирусный синдром, приобретенный иммунодефицит, диагностика