Пульсовое кровенаполнение повышено во всех бассейнах что это значит

Недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

Одной из частых причин возникновения головокружения является недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ), которая может протекать в виде хронической ишемии, преходящих нарушений мозгового кровообращения или в виде инсультов.

Патогенез

Основными причинами ишемических изменений при данной патологии являются факторы, ограничивающие приток крови в вертебрально-базилярную систему или же способствующие избыточному оттоку из нее в другие сосудистые бассейны. Патогенез недостаточности мозгового кровообращения в ВББ может охватывать крайне широкий спектр изменений. Наряду с патологией сосудов вертебрально-базиллярной системы (стенозы и окклюзии) вследствие атеросклероза, большое значение имеют экстравазальные факторы. Например, возможен тромбоз позвоночной артерии, обусловленный диссекцией артерии при хлыстовой или иной травме шеи, неадекватных мануальных манипуляциях на шейном отделе позвоночника.

|

| Аномалия Киммерли |

К числу других причин относятся также патологические извитости, врожденные нарушения развития в виде гипо- и аплазии позвоночной артерии, аномалия Киммерли. При наличии последней при повороте головы происходят перегиб и компрессия позвоночной артерии с ее возможной травматизацией.

Также значимое влияние на кровоток в вертебрально-базилярном бассейне могут оказывать такие патологические состояния, как аномалия Клиппеля-Фейля-Шпренгеля, незаращение задней дужки атланта, седловидная гиперплазия боковых масс атланта, недоразвитие суставных отростков шейных позвонков, шейные ребра, “steal”-синдром (подключично-позвоночное обкрадывание) и ряд других. Кроме того, часто возникает закупорка сосудов тромбом, сформировавшимся и мигрировавшим в бассейн позвоночной или базилярной артерии из полости сердца.

Необходимо, однако, отметить, что большинство из перечисленных факторов значимы именно для острой сосудистой катастрофы, манифестирующей головокружением, – преходящих нарушений мозгового кровообращения или инсультов. Системного головокружения (т.е., когда у человека возникает ощущение падения, перемещения в пространстве, что сопровождается тошнотой и рвотой) при хронической недостаточности мозгового кровообращения не бывает никогда, а под несистемным чаще всего маскируется тревога, депрессия, ортостатическая гипотензия, метаболические расстройства (гипо-, гипергликемия), лекарственное головокружение, нарушения внимания, зрения и пр., которые требуют адекватной диагностики и лечения.

Клинические проявления

Ядром клинической картины при преходящих нарушениях мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне являются эпизоды головокружения, часто сопровождающиеся тошнотой, рвотой, неустойчивостью при ходьбе и стоянии, шумом, ощущением заложенности в ушах, вегетативными расстройствами в виде профузного пота, тахикардии, побледнения или же наоборот покраснения кожи лица, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Также могут наблюдаться нарушения слуха (преимущественно снижение) и зрения («мушки» перед глазами, «затуманивание зрения», “нечеткость картины”). Крайне драматичными для больных являются внезапные падения без потери сознания («дроп-атаки», синдром Унтерхарншайдта), представляющие собой острое нарушение кровообращения в ретикулярной формации ствола мозга и возникающие обычно при резких поворотах или запрокидывании головы.

Инсульты в вертебрально-базилярном бассейне характеризуются быстрым началом (от появления первых симптомов до их максимального развития проходит не более 5 мин, обычно менее 2 мин), а также следующей неврологической симптоматикой:

Особой формой острого нарушения мозгового кровообращения в ВББ является инсульт “лучника” (bowhunter’s stroke), связанный с механической компрессией позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника при крайнем повороте головы в сторону.

Механическая компрессия позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника,

лежащая в основе развития инсульта “лучника”.

Механизм развития такого инсульта объясняется натяжением артерии при повороте головы, сопровождающимся надрывом интимы сосуда (диссекцией) особенно у больных с патологическими изменениями артерий.

Диагностика

При диагностике недостаточности мозгового кровообращения в ВББ необходимо учитывать, что симптомы заболевания зачастую неспецифичны и могут быть следствием другой неврологической или иной патологии, что требует тщательного сбора жалоб пациента, изучения анамнеза заболевания, физикального и инструментального обследований для выявления главной причины его развития. Ведущую роль в диагностике клинически значимых изменений кровотока в вертебрально-базилярном бассейне в настоящее время играют нейровизуализационные методы исследования головного мозга (МРТ и КТ), а также ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование с ЦДК, позволяющие неинвазивно и сравнительно дешево оценить структуру и проходимость сосудистого русла.

Важно отметить, что дифференциальная диагностика между головокружением, вызванным поражением мозжечка и/или ствола головного мозга (центрального) и возникающим при нарушении функции вестибулярного аппарата или вестибулярного нерва (периферического), не всегда проста. С одной стороны очень часто за инсульт принимаются такие состояния как доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, в то же самое время иногда пациенты с острой сосудистой недостаточностью в ВББ ошибочно проходят лечение по поводу “шейного остеохондроза c вестибулопатическим синдромом” у мануальных терапевтов и остеопатов с развитием соответствующих осложнений.

Лечение

В случае остро возникшего неврологического дефицита (альтернирующих синдромов, мозжечковой недостаточности, «негативных» скотом и т. д.) пациент должен быть в экстренном порядке госпитализирован в региональный сосудистый центр или неврологическое отделение для исключения инсульта в ВББ. При его подтверждении лечение производится согласно актуальным в настоящее время руководствам и рекомендациям.

При головокружении на фоне хронической недостаточности мозгового кровообращения в ВББ основное внимание уделяется препаратам, улучшающим кровообращение головного мозга за счет вазодилатирующего и реопозитивного действия (винпоцетин, циннаризин, бетагистин и др.). Большое значение имеет адекватная коррекция артериального давления, профилактика тромбообразования при различных нарушениях сердечного ритма.

Методика проведения реоэнцефалографии (РЭГ). Исследование мозгового кровотока. Часть 4. Лекция для врачей

Лекция для врачей «Методика проведения реоэнцефалографии (РЭГ). Исследование мозгового кровотока«. Часть 4.

Содержание

РЭГ исследование проводят:

1. Натощак или через 1,5-2 часа после еды

2. За 10-15 мин. до исследования больной с уже наложенными электродами должен находиться в удобном положении лежа или сидя. Необходимо помнить, что в вертикальном и горизонтальном положениях реограммы имеют существенные отличия. Для первого случая нормативы в нашей системе предусмотрены только для реоэнцефалографии.

3. При температуре окружающей среды 20-25°С (чтобы исключить охлаждение или перегревание больного, для исключения мышечного тремора).

4. При надежном контакте электродов с кожей.

Величина калибровочного сигнала должна быть соизмерима с величиной амплитуды реографической волны (отличаться от нее не более, чем на 30-50%). Существуют два способа подачи калибровочного сигнала: до начала исследования и в процессе исследования, когда калибровочный сигнал накладывается на реографическую волну (обычно на ее нисходящую часть). Форма калибровочного импульса наиболее постоянна при его нахождении на нижней трети нисходящего колена кривой реограммы. Обычно используют калибровочный сигнал 0,1 Ом, можно задавать и другие его значения (0,05; 0,2; 0,5 Ом).

Для расчетов показателей используют среднее значение 5-10 пульсовых волн. Запись ведут либо при свободном дыхании, либо (при наличии выраженных дыхательных волн) при задержке дыхания больного в положении, среднем между вдохом и выдохом (т.е. больной должен неглубоко вдохнуть и слегка выдохнуть).

Синхронно с реограммой (РГ), если позволяют технические возможности реографа, целесообразно проводить регистрацию одного из отведений электрокардиограммы, чтобы иметь возможность сопоставить отдельные параметры пульсовой волны с деятельностью сердца. Для сопоставления показателей реограмм разных лиц необходимо сохранять одно и то же расстояние между электродами и учитывать возрастные нормы.

В последнее время появилось несколько модификаций импедансной томографии, когда на исследуемый участок (грудная клетка, голова, конечности) накладывают по окружности несколько электродов, регистрируют сопротивление между всеми их парами и с помощью компьютера получают срез тканей, различающихся по электрической проводимости. Недавно стало возможным длительное исследование центральной гемодинамики с помощью носимых цифровых устройств.

Для РЭГ наиболее целесообразно использовать круглые электроды диаметром 1,5-2 см, толщиной 3-4 мм. Использование электродов меньшего диаметра приводит к искажению формы реографической волны, а значительно больших — не позволяет установить точную локализацию отведения.

Существуют два основных способа прикрепления электродов при проведении РЭГ:

1. При помощи резиновых прижимающих полос различной длины. Резиновые полосы имеют отверстия и посредством специальных клемм соединяются друг с другом. Одна полоса располагается вокруг головы, вторая — вдоль. В эти же отверстия вставляют зажимной винт электрода, что обеспечивает его надежную фиксацию в нужном месте в зависимости от выбранного отведения.

2. При помощи клеющих составов или лейкопластыря. При обычных диагностических исследованиях, производимых в стационарных условиях, достаточно хорошей фиксации электродов можно добиться с помощью резиновых лент, но при проведении исследований в нестационарных условиях, у беспокойных пациентов или тяжелобольных, при необходимости беспрерывной длительной записи возникает необходимость прибегнуть ко второму способу крепления электродов или даже к их сочетанию.

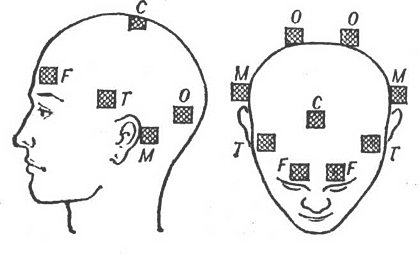

При реоэнцефалографии предложено множество отведений, дающих информацию о кровоснабжении головного мозга (рис. 21). Одним из достоинств метода является предоставление возможности раздельного изучения гемодинамики в каждом из трех основных сосудистых бассейнов головы: внутренней сонной артерии, позвоночной артерии и наружной сонной артерии.

Рис. 21. Схема расположения электродов при реоэнцефалографии

Другим широко применяемым и практически важным является отведение, предоставляющее информацию о гемодинамике в системе позвоночной артерии или, что более точно, в вертебробазиллярном бассейне. Достигается это отведение наложением одного электрода на область сосцевидного отростка, а другого — на край большого затылочного отверстия — окципитомастоидальное отведение (О-М). Другим вариантом отведения реограмм позвоночной артерии является наложение электродов непосредственно в области шеи: один — на уровне II, другой — на уровне VI шейного позвонка.

Кроме этих стандартных отведений, имеется целый ряд других, используемых значительно реже. Для получения информации о гемодинамике в системе наружной сонной артерии обычно используют сведения, получаемые при реографическом отведении с бассейна наружной височной артерии. Для этого электроды располагают по ходу височной артерии: один около наружного слухового прохода, в другой у наружного края надбровной дуги.

Некоторые исследователи предлагают бифронтальное, битемпоральное, бимастоидальное и биокципитальное отведение. Подобные отведения, по мнению авторов, позволяют разграничить кровоснабжение передних и задних отделов головного мозга. Однако значение этих отведений в практических исследованиях весьма ограничено, так как поперечные отведения дают представления о суммарном кровотоке обоих полушарий, что приводит к диагностическим ошибкам.

При наложении электродов на волосистую часть головы необходимо раздвинуть волосы в месте наложения электродов и тщательно обработать кожу. Тщательно проведенная подготовка больного к исследованию, хорошо зафиксированные электроды являются гарантией исключения возможных артефактов, особенно связанных с движениями электродов или человека, и получения качественных, достоверных реографических кривых.

Для получения устойчивых записей реограмм немаловажное значение имеет положение больного во время исследования, так как неудобное для больного положение не позволяет ему расслабиться, приводит к напряжению, непроизвольным движениям, усилению дыхательных движений и т. д., что в свою очередь способствует появлению артефактов на реографической кривой.

Реоэнцефалограмма в норме

Состояние пульсового кровенаполнения, эластичности и тонуса мозговых сосудов определяют по данным как качественной оценки, так и количественного анализа основных параметров РЭГ.

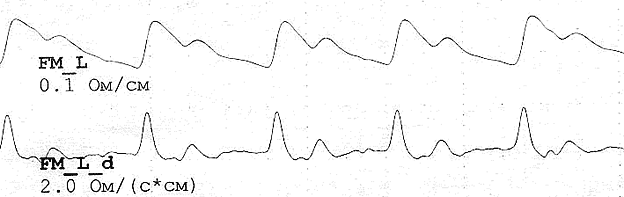

Уже визуальный анализ РЭГ дает представление о нормальной или патологической кривой. Нормальная реоэнцефалограмма характеризуется высокой амплитудой, заостренной вершиной у лиц молодого возраста (до 30 лет), либо наличием горизонтального, седловидного или нисходящего плато у лиц более старшего возраста; крутым восходящим коленом реографической волны, хорошо выраженной инцизурой и дикротическим зубцом, расположенным на уровне верхних 2/3 или 1/2 амплитуды систолической волны. Нисходящая часть обычно плоская или слегка выпуклая (рис.22).

Рис. 22. Реоэнцефалограмма в норме

При анализе кривых нужно помнить, что те или иные волны отражают состояние кровотока того или иного типа сосудов (артерии различного калибра, артериолы, вены) лишь косвенно. Они образуются в результате суммирования отраженных колебаний с учетом упруго-эластических свойств кровеносного русла, его гидродинамического сопротивления на различных уровнях, рефлекторных реакций артериол и артерий мышечного типа на переполнение или освобождение путей притока и оттока. Сглаженные аркообразные кривые указывают на отказ органных механизмов регуляции кровотока, переход к центральному его типу, который не способен адекватно приспосабливаться к метаболическим потребностям органов и тканей.

Не всегда патология проявляется снижением амплитуды волн. Они увеличиваются при артериовенозных аневризмах, во время приступа мигрени, при контузии головного мозга, при патологической извитости внутренних сонных артерий.

Возрастные особенности РЭГ

Состояние сердечно-сосудистой системы в значительной степени зависит от возраста человека, что находит соответствующее отражение на реографических кривых. Показатели реограмм в различных возрастных группах существенно отличаются, свидетельствуя о разном функциональном и структурном состоянии сосудов, в том числе и сосудов головного мозга. Естественные возрастные изменения сердечно-сосудистой системы должны учитываться при оценке реографических кривых.

Можно отметить определенную закономерность в изменениях реографических показателей у детей по возрастным группам. Это в первую очередь касается величины амплитуды волн. Кровенаполнение в церебральных сосудах у детей больше, чем у взрослых. Средняя амплитуда волн у детей 4—6 лет относительно стабильна и равна 0,23 Ом. В 6-летнем возрасте пульсовое кровенаполнение сосудов мозга несколько уменьшается (АПР около 0,20 Ом). Этот показатель не меняется до 11 лет, когда происходит дальнейшее уменьшение кровенаполнения (до 0,17 Ом). Затем отмечается некоторое увеличение величины кровенаполнения (0,20 Ом в 14-летнем возрасте), что соответствует второму периоду бурного роста сердца. В 15 лет амплитуда волн РЭГ снижается до 0,15 Ом, соответствуя средним значениям амплитуды у взрослых.

Время восходящей части волны является, как и у взрослых, наиболее стабильным показателем. У детей в возрасте 4—13 лет оно составляет около 0,09 с (иногда несколько меньше, что свидетельствует о большей, чем у взрослых, «податливости», растяжимости сосудистой стенки), а в 14-летнем возрасте этот показатель достигает величины его у взрослых.

Динамика всех остальных показателей, указывающих на тоническое состояние сосудов, свидетельствует о том, что повышенный у дошкольников и подростков сосудистый тонус постепенно понижается и практически нормализуется к 15 годам.

Основные показатели РЭГ у детей в норме представлены в таблице

Значения основных показателей РЭГ у детей в норме (Зенков Л.Р., Ронкин М.А, 2004)

Изменения РЭГ при нарушении проходимости артерий головного мозга. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 11. Лекция для врачей

Лекция для врачей «Изменения РЭГ при нарушении проходимости артерий головного мозга. РЭГ исследование сосудов головного мозга» Часть 11

Содержание

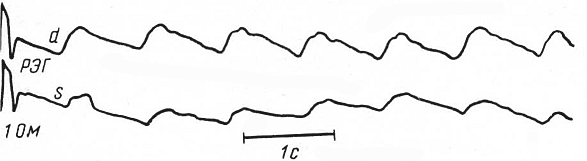

При стенозах и тромбозах внутренней сонной артерии на РЭГ появляются характерные изменения в виде значительной или грубой межполушарной асимметрии. На стороне окклюзии пульсовое кровенаполнение снижено в 1,5-2 раза по сравнению с кровенаполнением на другой стороне, сосудистый тонус обычно повышен (рис. 44). На степень снижения кровенаполнения во многом влияет степень развития коллатерального кровообращения. При стенозе внутренней сонной артерии также значительно уменьшается амплитуда волн на стороне поражения, однако выраженность межполушарной асимметрии существенно меньше, чем при полной закупорке магистрального сосуда.

Рис. 44. Окклюзия левой внутренней сонной артерии (отведение F-M)

Для подтверждения диагноза при тромбозах и стенозах внутренней сонной артерии полезной может явиться проба с пережатием сонной артерии. Пережатие сонной артерии на стороне, противоположной окклюзии, у большей части больных вызывает значительное уменьшение амплитуды волн с двух сторон. Пережатие на стороне окклюзии у большинства больных не вызывает заметного изменения РЭГ. При стенозах внутренней сонной артерии типичной реакцией в ответ на пробу с пережатием следует считать значительное уменьшение амплитуды РЭГ на стороне поражения (при сдавлении стенозированного магистрального сосуда). Следует помнить об осторожности, с которой необходимо проводить эту пробу, ввиду опасности эмболии.

Возможности реоэнцефалографии при стенозах и тромбозах внутренней сонной артерии не ограничиваются диагностикой острого периода заболевания. При динамическом наблюдении за такими больными она позволяет объективно и своевременно оценить компенсаторные возможности церебральных сосудов. При реканализации пораженного сосуда или адекватном коллатеральном кровообращении межполушарная асимметрия РЭГ постепенно сглаживается, остается минимальной или исчезает вовсе. Отсутствие же динамики на РЭГ и длительное сохранение межполушарной асимметрии является неблагоприятным критерием в прогностическом отношении.

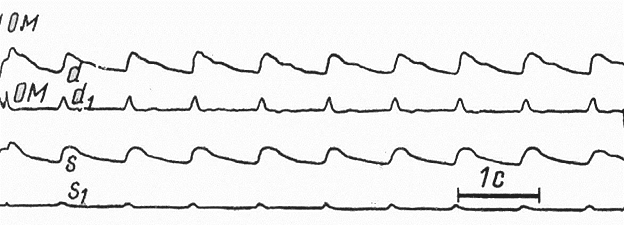

Нарушения кровообращения в бассейне позвоночных артерий различной степени выраженности встречаются в клинической практике довольно часто. По данным X. X. Яруллина (1983), частота расстройств кровообращения в вертебробазилярном бассейне составляет 25-30% от всех случаев нарушений мозгового кровообращения. У 2/3 таких больных поражение локализуется в экстракраниальных отделах позвоночника. Столь частая локализация патологического процесса в этих отделах связана большей частью с особенностями расположения позвоночных артерий в узком позвоночном канале, а непосредственными причинами сосудистой дисциркуляции в этой области являются атеросклеротический процесс, особенно в сочетании с гипертонической болезнью, деформация позвоночника, развитие шейного остеохондроза, наличие остеофитов чаще в области унковертебральных сочленений. Клиническая картина поражения позвоночных артерий может проявляться как симптомами ее полной закупорки, так и недостаточностью кровообращения в этом сосуде. Картины РЭГ в этих случаях существенно различны.

Рис. 45. Окклюзия левой позвоночной артерии

Одновременно обычно наблюдается повышение сосудистого тонуса чаще с двух сторон, но более выраженное на стороне поражения. РЭГ-волна на стороне окклюзии чаще всего закруглена и уплощена, дикротический зубец слабо выражен. Иногда отмечаются признаки затруднения венозного кровообращения.

Для установления окончательного диагноза полной закупорки позвоночной артерии следует провести пробу с поворотом головы в стороны. Поворот головы в сторону пораженной позвоночной артерии вызывает дальнейшее значительное уменьшение кровенаполнения в ней и нарастание межполушарной асимметрии. Поворот же головы в противоположную сторону не усиливает межполушарную асимметрию; в отдельных случаях может наблюдаться умеренное снижение кровенаполнения с двух сторон.

Наиболее информативна реоэнцефалография при неполной окклюзии позвоночной артерии, когда при фоновой записи межполушарная асимметрия отсутствует (в отличие от аналогичного процесса во внутренних сонных артериях) или бывает минимальной и диагностика затруднена. В подобной ситуации исследование РЭГ с применением функциональной пробы позволяет получить надежные критерии для установления диагноза и определения степени сосудистой недостаточности. Поворот головы в сторону, противоположную пораженному сосуду, срывает неустойчивую сосудистую компенсацию и на РЭГ появляется отчетливая, хотя чаще умеренная межполушарная асимметрия кровенаполнения и сосудистого тонуса. Изменения сосудистого тонуса у подобных больных редко бывают значительными, а иногда наблюдается реакция снижения сосудистого тонуса после поворота головы. При повороте головы в сторону поражения у больных со стенозирующим процессом межполушарная асимметрия появляется крайне редко.

Многие, кто был на УЗИ шеи, видели в заключении фразу «нарушение венозного оттока». Сразу отметим, что если это обнаружили – это уже хорошо, это значит, что врач посмотрел внимательно, не в спешке, ничего не пропустил. Иногда такой записи нет, хотя по факту проблема есть. Отсутствие записи может быть по разным причинам, в том числе из-за устаревшего оборудования, на этом мы останавливаться не будем, но далее опишем факторы и симптомы, по которым можно понять, что нарушен венозный отток, даже если об этом не сказано результатах УЗИ.

Что такое нарушение венозного оттока

В первую очередь давайте разберемся в анатомии. Представьте себе позвоночник. Рядом с ним проходят вены, по которым кровь должна беспрепятственно течь от головы вниз. Если позвонки смещены, то вены могут быть пережаты, деформированы, и из-за этого снижается их пропускная способность. Кровь накапливается в задней черепной ямке.

При нормальном внутричерепном давлении отток крови по сжатым сосудам не происходит. Чтобы отток восстановился, кровь должна идти с большим напором, то есть давление должно повыситься. Все мы знаем, что повышение давления для организма не полезно, мягко говоря, и здесь оно является вынужденной мерой, чтобы восстановить кровообращение, иначе возникнут более серьезные проблемы.

В перспективе застой крови, нарушение кровообращения в головном мозге чреваты многими нехорошими последствиями, но пугаться не надо. Организм человека превосходно умеет восстанавливаться самостоятельно плюс заранее сообщает о возможных проблемах неприятными и даже болевыми ощущениями. Поэтому нужно прислушиваться к своему телу и просто помогать ему быть здоровым, что делать совершенно несложно.

После повышения давления происходит резкий отток через задние или через яремные вены. Изменения в состоянии яремных вен увидеть на УЗИ проще, чем изменения сосудов возле позвоночника, на задней части шеи.

Полезный совет

Когда пойдете на УЗИ, обязательно попросите посмотреть яремные вены. Если вам сделают запись, что они расширены – это точный признак венозного застоя и нарушения кровообращения в мозге.

Справка. Увидеть аналогичный признак нарушения в области позвоночника сложнее. Поэтому может быть так, что проблема уже есть, но ее еще не видно при исследовании задней части шеи.

Яремные вены расширяются и теряют эластичность, когда через них сбрасываются большие объемы крови. В результате кровообращение еще больше ухудшается, и организм сигнализирует об этом болевыми ощущениями.

Симптомы нарушения венозного оттока

Головная боль

Самый распространенный симптом – боль из-за повышенного внутричерепного давления. Кровь не уходит из головы вовремя, а ее новые порции продолжают поступать – давление повышается, организм сигнализирует об этом головной болью.

Случай из практики доктора Шишонина

Человеку поставили диагноз мигрень, выписали лекарства. Пациент дисциплинированно пил таблетки, но ощутимого улучшения не было. Приступы мигрени не стали реже и часто проявлялись так же сильно, как и до начала приема препаратов. Приступ было очень сложно снять анальгетиками, приходилось принимать максимально допустимые дозы, и даже они не всегда действовали. При этом боль через какое-то время проходила сама.

Доктор Шишонин порекомендовал сходить на УЗИ по полису ОМС и попросить посмотреть яремные вены. УЗИ показало, что они расширены. Причина мигрени стала ясна – повышенное внутричерепное давление.

После консервативного не медикаментозного лечения улучшение наступило в течение двух месяцев.

Крайняя степень мигрени

Очень болезненный симптом возникает вследствие потери эластичности яремных вен. До какого-то момента они выдерживают повышенную нагрузку, а потом уже не справляются. Появляются отеки в стволе головного мозга. Для жизни и здоровья человека они пока не опасны, но служат причиной сильных болевых ощущений в троичном нерве.

Это крайняя степень мигрени, ее практически невозможно терпеть и сложно снять анальгетиками. Человек становится нетрудоспособным, какая бы сильная воля у него ни была. Кроме того, возникает тошнота, пациент физически не может пить жидкость и принимать пищу. Мигрень может длиться сутки и проходит сама по себе, когда давление поднимается до такой степени, что сброс крови все же происходит. Если такие состояния повторяются часто, это становится потенциально опасным.

Птоз века

Случай из практики доктора Шишонина

У человека резко образовался птоз и нарушилась подвижность века. В больнице провели полное обследование – микроинсульт не подтвердился, опухоль не обнаружили.

На УЗИ посмотрели предметно вены на шее, выявили грубый венозный застой. Консервативное лечение без таблеток дало результат через полгода. Если бы человек раньше обратил внимание на головные боли, которые у него часто появлялись, то решить проблему можно было бы быстрее.

Затрудненное дыхание

Сам по себе этот симптом неоднозначен, причин может быть много. Но если ему сопутствуют регулярные боли в затылке или висках, то причина, скорее всего, в венозном застое.

Нехватка воздуха вследствие нарушения венозного оттока может возникать как неожиданно и беспричинно (не при физических нагрузках, не в душной комнате), так и что называется на ровном месте – на прогулке, в хорошо проветренной комнате. Если такие ситуации повторяются, причем в разных условиях, нужно в первую очередь проверять и лечить шею.

Что еще нужно знать о симптомах

Признаков нарушения кровообращения много. Любые неприятные ощущения в области головы, шеи, грудной клетки, верхней части спины могут свидетельствовать об этой проблеме. Нужно пройти обследование, и в любом случае будет полезно делать простые упражнения. В отличие от таблеток, у аккуратно выполняемой гимнастики и деликатного самомассажа нет побочных эффектов, то есть в любом случае состояние не ухудшится.

Главный принцип врача – Primum non nocere («Прежде всего – не навреди»). Поэтому доктор Шишонин рекомендует максимально использовать природные способности к восстановлению, свойственные нашему организму.

Как можно помочь себе без таблеток

Есть два простых способа. Первый может использовать каждый человек самостоятельно без подготовки. Второй чуть сложнее, но постоянные зрители и читатели доктора Шишонина освоят его очень быстро.

Лучше использовать оба метода: и проработку точек по бокам передней поверхности шеи, и проработку под затылком. Таким образом вы не только избавитесь от головных болей и прочих симптомов нарушения венозного оттока, но также будете чувствовать себя более энергичным, улучшится настроение и память. Главное – регулярно посвящать себе время, помогать своему организму восстанавливаться. Возможности человеческого тела почти безграничны, однако нужно развивать их, выполняя гимнастику и самомассаж.

Самомассаж в области ключиц

Проработка определенных точек улучшает отток крови по яремным венам. Это поможет сразу уменьшить или полностью убрать головную боль, вызванную застоем крови. Если вы будете делать такой самомассаж регулярно, то вены станут более эластичными, упругими и начнут работать подобно насосам, вовремя отводя кровь от головы. Соответственно головные боли прекратятся без приема лекарств. Это важно, потому что у любых препаратов есть побочные эффекты, в том числе отложенные во времени. Обязательно нужно использовать природную способность организма к самовосстановлению.

Техника самомассажа пошагово:

Важно! Еще раз обратите внимание – на точку нельзя давить. На протяжении всего самомассажа должны приятные ощущения, а после его окончания – чувство бодрости или приятного расслабления (в зависимости от времени суток). Это маркер того, что вы все делаете правильно.

Как часто выполнять

Тут все индивидуально. Кому-то поможет с первого раза и головная боль отступит на долгое время, кому-то нужно несколько сеансов подряд, а потом поддерживать состояние вен профилактическим самомассажем.

При диагностированной мигрени нужно начинать прорабатывать точку сразу, как возникнут первые признаки боли. Как только появился малейший намек на скорую боль – сразу делаем. Это обязательно снизит интенсивность болевых ощущений и с большой долей вероятности купирует дальнейшее их развитие. То есть ужасный приступ мигрени, от которого и таблетки не помогают, просто не произойдет, голова немного поболит, но пройдет после проработки ключичной точки.

Для профилактики мигреней, если они случаются несколько раз в месяц или в год, полезно делать самомассаж каждую неделю. Это поможет сохранить эластичность вен и сосудов, соответственно кровь будет циркулировать правильно, без застоев. Снизится риск возникновения не только головных болей, но и повышенного внутричерепного давления.

Проработка задней поверхности шеи

Как мы уже выяснили, проблема возникает из-за сдавливания сосудов, что является следствием неправильного положения позвонков. Решить и тем более предотвратить такую ситуацию поможет гимнастика. Для срочной помощи можно аккуратно воздействовать на сосуды. Посмотрим подробнее, как все это делать.

Гимнастика для шеи

Гимнастику нужно выполнять регулярно. Потратьте всего 3-5 минут в день, и вы практически на 100% защитите себя от головных болей. Бонусом идет профилактика повышенного давления – как внутричерепного, так и артериального.

Существует множество комплексов упражнений для шеи, посмотреть подробно, с пошаговыми инструкциями и объяснениями можно в публикациях доктора Шишонина, посвященных шейному остеохондрозу. Наверняка вы уже читали эти статьи, смотрели видео, поэтому напомним вкратце. Наклоны и вращения головы, движения шеей должны выполняться не резко, аккуратно, так, чтобы были приятные ощущения, похожие на те, которые вы испытываете, потягиваясь после сна.

Вызов рефлекторной реакции

Заднюю поверхность шеи можно прорабатывать с помощью куска льда. Температурное воздействие вызывает рефлекторную реакцию сосудов: они реагируют восстановлением своей формы. Об этих методиках доктор Шишонин подробно рассказал в специализированных статьях по шейному остеохондрозу.

Здесь просто напомним, что работать со льдом надо аккуратно. Не бойтесь, вы физически не сможете себе навредить, но и не перестарайтесь, иначе эффект будет хуже, чем от деликатного воздействия.

Подведем итоги

Головная боль, при которой врачи разводят руками и назначают симптоматическое лечение, – с почти 100-процентной вероятностью следствие нарушения венозного оттока. Любые сопутствующие симптомы обычно служат дополнительным подтверждением этого диагноза.

Если в результатах УЗИ написано, что у вас нарушение венозного оттока – значит, оборудование было хорошим, а врач достаточно внимательным. Не нужно ни пугаться этой отметки, ни списывать все на возраст и пускать на самотек. Есть простые упражнения, который дают эффект. Их можно выполнять даже дома самостоятельно.

Смотрите видео доктора Шишонина на тему головных болей:

Подписывайтесь на доктора Шишонина в инстаграм и получайте больше полезных советов по здоровью: