Пушки в ушах у крестьян что это

Русские мужские головные уборы

Не многие наши современники могут похвастать глубоким знанием истории русского народа, которая настолько захватывающая и богатая событиями. При этом, если спросить любого человека, то он с готовностью ответит, что прекрасно знает русский народный костюм, так как каждый из нас видел выступления народных коллективов и смотрел исторические фильмы, но…

…Если углубляться в тему русского костюма – то, зачастую окажется, что представление о костюме несколько поверхностно. Когда заходит разговор о мужских головных уборах, то вспомнят шапку Мономаха, да боярские высокие шапки и, может быть, картуз. Вот и всё.

А ведь русских головных уборов очень много. С течением времени, развитием цивилизации и моды, головные уборы видоизменялись. Современные историки насчитывают более десятка основных головных уборов мужчин всех времен на Руси.

Поговорка «По Сеньке и шапка» появилась, скорее всего, в те времена когда на Руси шапка больше, чем какой-либо другой предмет одежды, свидетельствовала о принадлежности человека к тому или иному сословию.

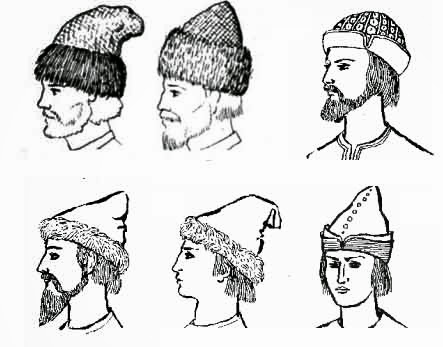

В допетровской Руси покрой шапок был одинаков во всех сословиях «что царю, что псарю». Все мужчины носили шапки одного фасона и вида – это был колпак, который отличался лишь материалом: мех, войлок, плетёнка.

В XIV веке впервые среди русских появилась тюбетейка. Её модернизировали – пришили опушку из соболя, после чего появился новый традиционный русский головной убор для мужчин.

В следующем столетии появились маленькие шапочки, покрывающие только макушку – тюфьи. Как следствие, в это же время пошла мода на причёску под горшок, что гармонично смотрелось в тандеме с таким головным убором. На улицу мужчины надевали тюфью, а поверх неё колпак или малахай. Колпак – шапка из бархата, поярка, войлока конусообразной формы и широким отворотом из меха. На отворотах крепились пуговицы, которые назывались запонами.

В XVII веке стала популярной мужская русская народная шапка – науруз, которая являлась разновидностью колпака, но была с аккуратными и небольшими отворотами, украшенными кистями и пуговицами.

Грешневик (также гречневик, гречник, гречушник) – старинный русский мужской головной убор, высокая шапка с маленькими полями, без излишеств и украшений. Грешневики шили из овечьей шерсти. Они были популярны у простолюдин в Московском государстве в период с XV по XVII вв. Их носили круглый год, и в будни и в праздники. Шился грешневик из поярка – шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки. В XIX веке гречник стал популярным головным убором московских извозчиков.

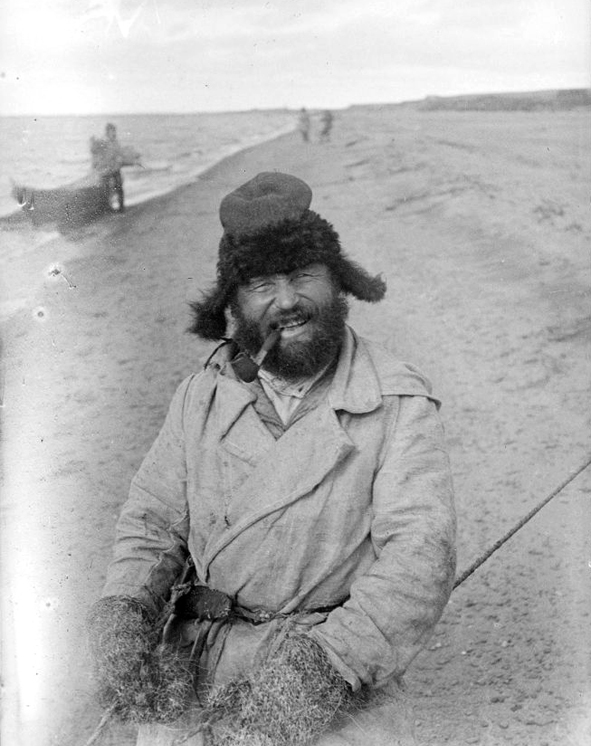

Зимой крестьяне носили овчинные шапки разных фасонов – малахаи и треухи. Малахай имел четыре лопасти: две из них закрывали лоб и затылок, а другие две – уши и щёки, они были длинными и могли обматываться вокруг шеи, завязываясь на затылке. Треух – «три уха», напоминал современную шапку-ушанку с опускающимся задком.

Ещё один интересный головной убор – горлатная шапка, которую носили князья и бояре или их государственные советники во время публичных заседаний. Обычно боярин сначала надевал тафью, затем колпак, а на него уже горлатную шапку. Эти шапки носили как символ богатства, достатка и родовитости. Называлась она так, потому что шили её из целого меха горла животного — «душки», вышиной 6-8 вершков (до 40 см).

Совсем другие головные уборы носили цари и они особо поражали иностранцев своим богатством и великолепием. Одним из самых знаменитых царских головных уборов, символом самодержавия, является «шапка Мономаха», золотая филигранная остроконечная шапка среднеазиатской работы с собольей опушкой, украшенная драгоценными камнями и крестом. Название она получила благодаря легенде о своём византийском происхождении: якобы император Константин прислал её киевскому князю Владимиру Мономаху и надевалась она при венчании на царство правителей Руси, начиная с сына Ивана Калиты.

Развитие национальных мужских головных уборов на Руси завершилось с приходом к власти Петра I, по приказу которого знать стала носить парики, а также шляпы, завезённые из европейских развитых государств.

В заключении хочется сказать, что не возможно вот так конкретно назвать мужской головной убор русского народного костюма, так как с течением времени, по приходу разных правителей, а также изменениям в моде головные уборы также изменялись. Но можно однозначно сказаться, что тюфья, колпак, малахай и мурмолка до сегодняшнего дня присутствуют в ансамбле национального русского костюма.

Повседневные мужские шапки

К повседневным головным уборам крестьян можно отнести следующие модели шапок:

барловка – шапка из барловых шкур (осенних шкур домашних и диких коз, сохатых, волков) круглой формы с невысоким околышем без ушей;

боровая – праздничная зимняя круглая шапка из сукна с широким околышем из бобра (Енисейская губ. с XVIII века);

бриль – соломенная шляпа с полями и плоской низкой тульей для защиты от солнца;

бурк – старинная мужская шляпа из меха лисицы, с аккуратным околышем и без ушей, плотно прилегающая к голове;

ермолка, валенка, еломок – шапка из овечьей шерсти, тулья которой имеет форму усеченного конуса;

гречишник, грешневик, гречневик, гречник, гречушник – мужской головной убор для весны, лета, осени из коричневой вяленой овечьей шерсти в форме высокого цилиндра;

долгуша, пыжик – мужской головной убор из меха оленя или тюленя, круглая шапочка с длинными наушниками (Архангельская, Вологодская, Пермская губ., Зап. Сибирь). Носилась вместе с малицей;

зырянка – суконный убор с четырёхугольным дном;

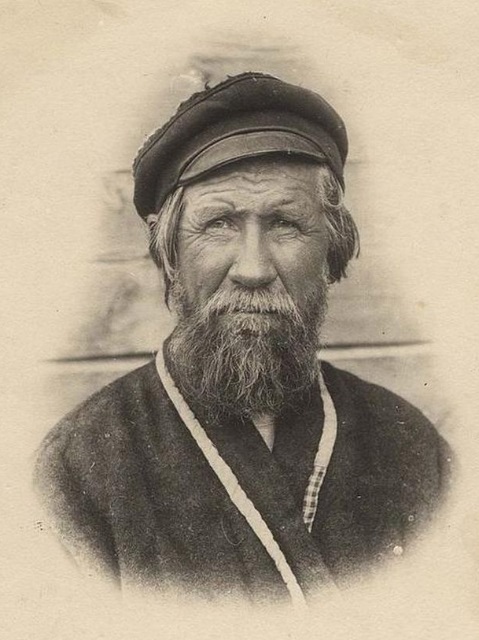

картуз или фуражка – русская шапка из простых материалов с козырьком;

катанушка – мужская шляпа из валяной шерсти (Енисейская губ.);

краган – убор в виде капюшона из сукна домашней выработки (Тобольская губ.);

кубашка – плотно облегающая голову шапка из серой овчины с круглой тульей;

малахай – шапка с четырёхугольным концом и четырьмя клапанами из сукна, верверета, меха или овчины;

нахутарница – мужская, валянная из овечьей шерсти шапка (Енисейская губ.);

шапка столбунец – аналог горлатной шапки, но она кверху сужается и дополнена мехом в области затылка

Усерязи, колты и другие украшения, которые носили модницы-простолюдинки в Древней Руси

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Кокошник

Кокошник — головной убор, являющийся неотъемлемой частью русского традиционного костюма. В «кокошем» наши предки называли курицу и петуха. Отсюда произошло и его название, поскольку по форме он напоминал гребень, полумесяц, опахало или округлый щит. Впервые слово «кокошник» было упомянуто в документах, датированных 17-м веком, однако с начала 10 столетия древнерусские женщины носили очень похожие на них головные уборы.

Изначально кокошники носили только замужние женщины, но постепенно эта грань стерлась, и он стал одним из самых популярных элементов народного костюма. Обычные крестьянки не могли позволить себе головные уборы, украшенные дорогими камнями, поэтому они их расшивали различными узорами. Вышитые орнаменты служили своим хозяйкам оберегом, символом плодородия и супружеской верности. Поскольку кокошники стоили дорого, они передавались по наследству от матерей к дочерям.

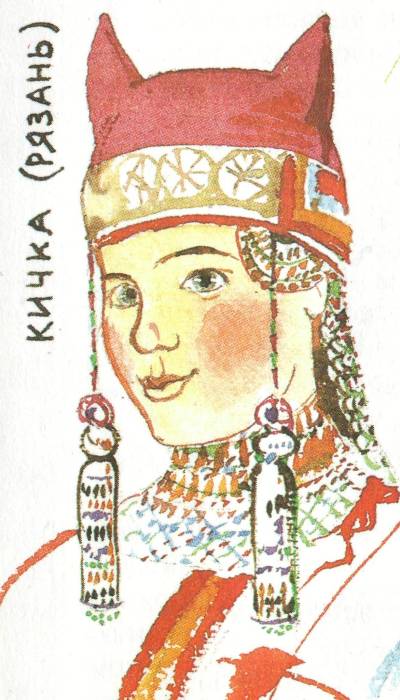

Кика (кичка)

Наряду с кокошниками популярным головным убором древней Руси считалась кика рогатая. Она представляла собой корону, похожую на месяц, только рогами вверх.

Считалось, что луна определяет судьбу человека и воплощает в себе силу женской энергетики. Таким образом рогатый убор защищал свою хозяйку от дурного глаза и злых духов. Как тонкие рожки молодой луны символизируют плодородие, так и углы короны были женским символом продолжения рода. При этом рога изменялись в зависимости от возраста женщины и ее семейного положения.

Кички бережно хранились и передавались по наследству. Бедные крестьянки украшали их узорами, кружевом, бусинами и даже гранеными стекляшками. Впервые кика упоминается как «чело кичное» в документе, датированным 1328 годом.

Не обошлось на Руси и без бус. Зачастую на нить или конский волос были нанизаны крупные бусины одинакового или различного диаметра. Они являлись излюбленным украшением женщин и были в основном стеклянными. До 9-10 веков бусы преимущественно были привозными, поскольку процесс стеклоделия у славян только зарождался, а удовлетворить потребности всех желающих не было возможности.

Изначально бусы не имели большого выбора цветов, но как только мастера научились окрашивать стекло, все изменилось. Особым признанием пользовались зеленые бусины. На них мужья крестьянок иногда выкладывали немалые деньги.

Для изготовления аксессуара использовались различные материалы, такие как металл или камень. Как и другие предметы гардероба традиционного русского костюма, подвески носили магический характер. Они оберегали уязвимые места от нечистой силы, злых духов и дурного глаза.

Ожерелье

Ожерелье получило свое название от слова «жерло», обозначающего шею. Оно имело форму лежачего или стоячего воротника, расшитого камнями или жемчугом. Простые люди не могли себе позволить роскоши, поэтому ожерелья мастерили из металла, бисера или бусин. В древней Руси насчитывалось несколько видов подвесов, отличающихся между собой формой, длиной, орнаментом и плетением. Большим спросом пользовались гайтаны, грибатки и жгуты (колодочки).

Носить ожерелье могли не только женщины, но и мужчины. Считалось, что звук, издаваемый подвеской при ходьбе, отпугивает нечистую силу и снимает злые чары. Особо ценились объемные ожерелья из бисера, поскольку крестьяне верили, что стекло позволит сохранить здоровье. Сведения об украшении часто встречаются в документах 17 века, однако первые упоминая о таких подвесах датируются началом 11 столетия.

Колт — полое украшение, которое изготавливалось из металла. Оно имело форму звезды или круга, и было украшено серебром, чернью, мелкими украшениями в виде шариков или филигранью. В основном орнаменты символизировали плодородие и идею жизни. Предполагается, что в полую часть колта помещался небольшой кусочек ткани, пропитанный благовониями, оберегавший хозяйку от дурных чар.

Крепилось украшение по бокам головного убора, на уровне висков. Простолюдинам были доступны колты выполненные из бронзы, иногда из серебра или золота. Они тщательно сохранялись в семье и передавались по женской линии.

Височные кольца – усерязи

Популярными женскими прикрасами на Руси считались усерязи. Они имели форму проволочных колец с лопастями или ромбообразными узорами. Их закрепляли на головном уборе, вплетали в волосы, носили в ушах и за ними, прикалывали к ленте. Крестьянские мастера изготавливали их из медных и железных сплавов. Различные формы усерязей определяли происхождение женщины и ее род.

Крестьянские серьги

До начала 16 века, серьги не были популярными изделиями, однако со временем на них появился большой спрос, породивший появление мастеров-сережечников. Причем их носили не только женщины, но и представители сильного пола. Различие состояло в том, что мужчины, преимущественно воины, надевали серьгу только на одно ухо. Украшения играли роль талисманов и оберегов. С течением времени, ношение сережек меняло свою роль, то теряя, то снова набирая популярность. Крестьянин, носивший одну серьгу в ухе, так показывал свою принадлежность хозяину.

Перстни

Одним из самых распространённых украшений на древней Руси были перстни. Их носили мужчины и женщины всех сословий. Самые первые кольца были изготовлены из проволоки. Впоследствии их стали мастерить из сплавов различным металлов, украшая драгоценностями, стеклянными цветными вставками или орнаментом. Им отводилась важная роль в свадебных обрядах. При помощи колец молодожены крепко связывались узами брака. Кроме того, их могли носить в качестве простого украшения, по несколько штук на пальце рук и даже ног.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Кокошник, косоворотка, понева. Как одевались в Воронежской губернии

Кокошник, косоворотка, понева. Как одевались в Воронежской губернии

Воронежцы празднуют 86-й день рождения региона в субботу, 13 июня. РИА «Воронеж» решило вспомнить о народных традициях края, а именно – традициях в одежде. Как одевались воронежские крестьяне, что означали детали их костюмов и как они различались в зависимости от поселения. При подготовке материала мы использовали книги Петра Пономарева и Светланы Толкачевой с одинаковым названием – «Народный костюм Воронежской губернии».

Формирование народного костюма Воронежской губернии

В целом русская одежда делится на крестьянские наряды северорусских и южнорусских губерний. Одежда Воронежской губернии относится ко второму типу. Своеобразие местного народного костюма связано с историей заселения территории.

Будущую Воронежскую губернию начали активно осваивать в ХI веке, и многие из поселенцев были рязанцами, так как воронежская земля была окраиной Рязанского княжества. Замечено почти полное сходство народной одежды и говора жителей Воронежской и Рязанской областей.

В последующие века сюда перемещались холопы и беглые крестьяне, а систематическое заселение края началось вместе со строительством оборонительной черты на южных границах Русского государства в XVI-XVII веках. Тогда большую часть населения составляли военно-служилые люди. Позже их потомков причислили к однодворцам. Их одежда была похожа, а различия зависели от того, откуда они переселились.

В ХVII-XVIII веках черноземы стали заселять государственными крестьянами. На воронежской земле также обосновались черкасы, выходцы с Украины.

«Их традиционное украинское одягло постепенно ассимилировалось, от него сохранилась, пожалуй, только белая женская рубаха, рукава которой были расшиты по всему полю крупными красными цветами с черными листьями».

из книги воронежского художника декоративно-народного искусства Петра Пономарева

Хотя одежда воронежских крестьян была разнообразной, преобладал в ней все-таки южнорусский тип с местными особенностями. Причем костюмы могли различаться даже в пределах одного села.

Материал

Одежда была из домотканых материалов, позднее им на замену пришли фабричные. Старший научный сотрудник отдела фондов областного краеведческого музея Светлана Токмачева обращает внимание, что одним из любимых цветов Воронежской губернии был черный, как цвет земли и покоя. Когда в других местах предпочтительнее была белая шерсть, воронежцы охотнее покупали черную, которая стоила в несколько раз дороже.

Наряд крестьянок

Понева и сарафан

Крестьянки Воронежской губернии одевались в зависимости от статуса: замужние носили поневной комплекс одежды, а девушки – сарафанный. Понева – поясная набедренная одежда, одна из древнейших одежд восточных славян. Для пошива поневы использовали три и более равных полотнища, которые на бедрах собирались в сборку. В полую складку пропускался шнурок, чтобы регулировать размер по фигуре.

«Основное поле поневы, как правило, было черным и разбивалось на квадраты красными, реже синеватыми, ровными вертикальными или горизонтальными шириной 0,5-1 сантиметр полосками. Черные окна квадратов символизировали участки черноземного поля, а полосы – овраги, дороги, тропы, межи и реки на земле. В каждом селе эти клетки были разных размеров. Ходила молва, что размер клеток указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе».

из книги Петра Пономарева

Нижний край поневы был оформлен окладом – полосой ткани шириной от 10 до 25 см, украшенной геометрическим орнаментом. Его детали символизировали то, что растет на земле. Богатство украшения оклада зависело от достатка и мастерства хозяйки.

Женщины Воронежской губернии носили рубаху с косыми поликами из домотканой холстины. Ее шили до пояса; во многих местах эту часть одежды называли станушкой. К низу станушки подшивалась холстина-подставка, длиной на ладонь ниже колена. Рукава «бабьей» рубашки, то есть рубашки замужней женщины, украшались более ярко и богато, чем рукава девушки.

«Каждая женщина в своем сундуке имела целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня, подвенечную, «на горе» – траурные. Рукава праздничных рубах украшались с большим художественным вкусом».

из книги Петра Пономарева

Поверх рубах и верхней половины поневы, крестьянка подпоясывала бедра черной тканой покромкой длиной до 2,5 м и до 6 см шириной с шерстяными концами. Покромка символизировала чернозем. Считалось, что если замужняя женщина будет носить опоясанную двукратно покромку, то она, подобно земле, будет плодородна. Девушка впервые надевала покромку, когда шла под венец.

На подпоясанные покромкой рубаху и поневу замужние женщины надевали туникообразную одежду – запан, с рукавами или без рукавов. Его разновидность – завеска или передник, позже – фартук.

Девушки Воронежской губернии носили черный глухой сарафан из тонкой шерстяной ткани. Его шили из шести-семи клиньев, расположенных сзади и одного прямого сквозного полотна спереди. Проемы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой, а низ окаймляли красным поясом. Сарафан надевался на рубаху и подпоясывался в талии в два обмаха кушаком. Поверх сарафана носили круговой монист из фарфорового бисера. По традиции, вышивать рукава рубахи должна была сама девушка, иначе в селе ее могли засмеять, как неработящую, и даже не взять замуж.

«Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке и ткачестве – ромб. Чаще всего мотив ромба составлял основу узорных композиций, но иногда служил дополнением к другим мотивам. Ромб в виде квадрата, поставленного на угол, назывался «круг». Нередко стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. Народное название этого мотива – «репей». Угловые отростки «репья» иногда имели более сложную форму и дополнялись крючками или угловатыми завитками. С давних времен изображение ромба с крючками символизирует плодородие, а в зависимости от расположения в различных композициях оно могло означать землю, растение или женщину одновременно. В орнаментации воронежских рубах можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Эти солярные символы прослеживаются в культуре многих народов».

из книги Светланы Толкачевой

Для южнорусских областей была характерна многослойная одежда, скрывающая фигуру.

Кокошник, кичка и платки

Из головных уборов женщины носили кичку, «сороку», кокошник, платки, шали и подшальники. Кички были разные по форме – рогатые, лопатообразные, полуовальные.

«Рогатые кички в виде подковы с выступающими на концах небольшими рогами изготовляли на твердой основе из проклеенного холста или луба. Они были характерны для женских головных уборов Коротоякского, Бирюченского, Землянского, Задонского, Острогожского, Нижнедевицкого, Бобровского уездов. Как правило, рогатая кичка, закреплявшая волосы, надевалась рогами назад. Лопатообразные кички носили в Нижнедевицком, Землянском уездах, плоские подковообразные – в Короткоякском уезде».

из книги Светланы Толкачевой

Чаще всего кичка была частью «сороки» и определяла ее форму. До 40-х годов прошлого века во многих селах кичку надевали под платок.

Девушки могли ходить с непокрытой головой, а по праздникам носили уборы открытого типа – кокошники, обручи.

После замужества до рождения первого ребенка женщина носила кичку или сороку постоянно, потом – по воскресеньям и праздникам. Пожилые женщины надевали только платки и шали.

В Воронежском крае сформировался свой тип кокошника. Редкие мастерицы шили его из золотого галуна (реже из парчи) и украшали цветными узорчатыми лентами, бисером, блесткая, каменьями, павлиньими перьями и другими материалами. Кокошник носили только по праздником, и он имелся не в каждом доме, а если и был, то часто передавался по наследству. Высота кокошников была от 12 до 16 см в зависимости от села.

Платок на воронежской земле появился примерно в XVI-XVII веках. Женщины носили поверх кокошников и кичек, а девушки – на обнаженной голове. У женщин был большой набор платков, их дарили на праздники, в качестве гостинцев с ярмарки, после рождения первенца, и это был желанный подарок.

В Воронежской губернии изготавливали платки и шали. Были прославлены пуховые шали крепостных ткачих воронежской помещицы Веры Андреевны Елисеевой из Нижнедевицкого уезда, которые стоили очень дорого и продавались только за золото.

«Воронежские шали и мерное полотно под названием кашемировое не замедлили привлечь внимание зарубежных деловых людей. Турецкие купцы, например, умоляли Елисееву, чтобы она продала им хотя бы мерное полотно. Они увозили его к себе в Турцию, разрезали на куски, пришивали к ним свою бахрому и затем продавали в Багдаде и Басре, выдавая за всемирно известные в то время шали индийского княжества Кашмир. Представители английского королевского двора почитали за честь приобрести именно воронежскую шаль у Веры Елисеевой».

из книги Петра Пономарева

Мастерицы Павловского, Острогожского и других уездов Воронежской губернии также ткали полотно и делали набивные платки, подшальники и «растопырки» (вид платка) из шерсти и шелка. По мнению Пономарева, «это были настоящие сказки, радостные симфонии цвета».

Наряд мужчин

Традиционной мужской одеждой была рубашка-косоворотка туникообразного типа, получившая название из-за косого разреза у ворота на левой стороне груди. Прямой разрез был у белорусов, украинцев и казаков. Ученые связывают появление косоворотки с обособлением русского народа от украинцев и белорусов на рубеже ХV-XVI веков.

Изначально косоворотка была из тонкой посконной холстины длиной ниже колен. Постепенно ее стали шить из покупного ситца и кумача. Крестьяне побогаче использовали кашемир зеленого, красного и малинового цветов – такую косоворотку носили преимущественно молодые парни.

В ХIX – начале ХХ веков воронежские крестьяне носили портки из набивной и крашеной холстины домашнего производства. Холстину набивали в сочный «плотный» синий цвет с вертикальными прямыми белыми линиями. Промежутки между линиями занимали вилюжки, ромбы, мелкие квадратики. Люди победнее просто красили холстину в синий цвет и шили из нее портки.

Портки были узкими, но удобными в движении благодаря мотне между штанинами. Размер портков регулировался с помощью шнурка.

Мужчины носили рубаху-косоворотку навыпуск поверх портков и подпоясывали в талии поясом из шерстяной пряжи, а позже – кожаным ремнем. Пояс завязывали исключительно на левом бедре – отсылка к язычникам, которые носили на левой стороне щит, а потом саблю. Концы поясов украшались пышными кистями, бисером, блестками, каменными цветными пуговками и иногда даже жемчугом. Справа на поясе носили калиту (сумочку с деревянной гребенкой для волос, усов и бороды) или «мошонку» из сыромятной кожи для денег. В качестве верхней одежды использовали шубу, коротай или халат, подпоясанные цветным тканым кушаком с подоткнутыми с обеих сторон концами.

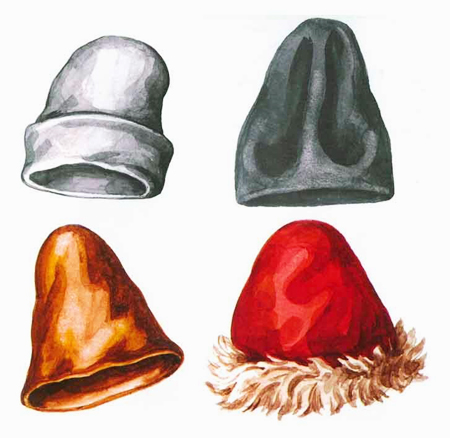

В качестве головного убора воронежские крестьяне носили грешневик – войлочную цилиндрическую шляпу с овальным верхом и узкими полями. Также использовали черный овчинный куркуль мехом наружу с холстинной подкладкой изнутри. В середине ХIХ века возник малахай из меха овец, лис, волков и зайцев, а в начале ХХ века его сменила шапка-ушанка или треух. Со второй половины ХIХ века до 20-х годов ХХ века носили вязаную шапку из курпяка, каракуля, похожую на колпак с плавно закругленным верхом. Ее надевали женихи, и, как правило, набекрень, чтобы показать кудри – для щегольства.

Обувь воронежских крестьян

Из обуви мужчины носили в основном кожаные сапоги и черные валенки. Сапоги были цельнокроенные или с пришивными головками. Праздничный вариант сапог – с гармошкой. Состоятельные крестьяне носили сапоги с выстроченными узорами – отворотами на верхней части голенища. Лапти в Воронежской губернии особо не использовали – был недостаток сырья для их изготовления, да и люди здесь жили относительно состоятельные.

У крестьянок нашего края помимо черных валенок в основном были будничные кожаные башмаки, праздничные украшенные черевики, будничные и праздничные кожаные сапоги на невысоком каблуке, лаковые чуни. Рабочая обувь – поршни – была универсальной для женщин и мужчин, и делалась из куска сыромятной, недубленой кожи, которая собиралась вокруг ступни с помощью кожаного ремешка, продетого в отверстия.

Украшения

Воронежские крестьянки носили серьги различной формы и пушки – самодельные украшения для ушей из разноцветной шерсти, гусиной или утиной шкурки. На груди воронежские женщины любили носить круглые сетчатые воротники из крупного бисера – монисто, ожерелок, бредень.

Распространенное женское украшение в Воронежской губернии – нагрудный и наспинный гайтан – две полосы ткани, сплетенные из разноцветного бисера и соединенные в нижней части или плетеный, унизанный бисером шнур, к которому прикрепляли иконку или крестик. Во многих уездах женщины носили по праздникам несколько разных по форме бус из стекла, янтаря, смальты, граната. В Землянском, Нижнедевицком, Задонском и Бобровском уездах особенно любили украшения из лент. Жительницы Задонского и Павловского уездов носили круглые воротники из ткани или лент. Также в женском костюме края были популярные височные украшения, которые крепились к головному убору над висками.

В праздники и женщины, и мужчины носили на шее грибатку – украшение из двух полос черной тесьмы с бисером, вышивкой цветными нитями, пуговками, блестками. На полосы прикрепляли несколько круглых розеток из обшитого разноцветной шерстью картона. Еще одно мужское украшение – гарус, то есть, черный шнур из мягкой шленки со сшитыми вместе концами, символизирующий солнце и вспаханный чернозем. Кроме того, помимо нательного креста мужчины носили кипарисовые крестики на гарусном гайтане или гарусе. Каждый крестик указывал на паломничество в святое место. Женщины носили не кресты, а медальоны с изображением святых и великомучениц с теми же именами, что и у паломниц.