Пушкин южная ссылка за что

Как сложилась южная ссылка Пушкина

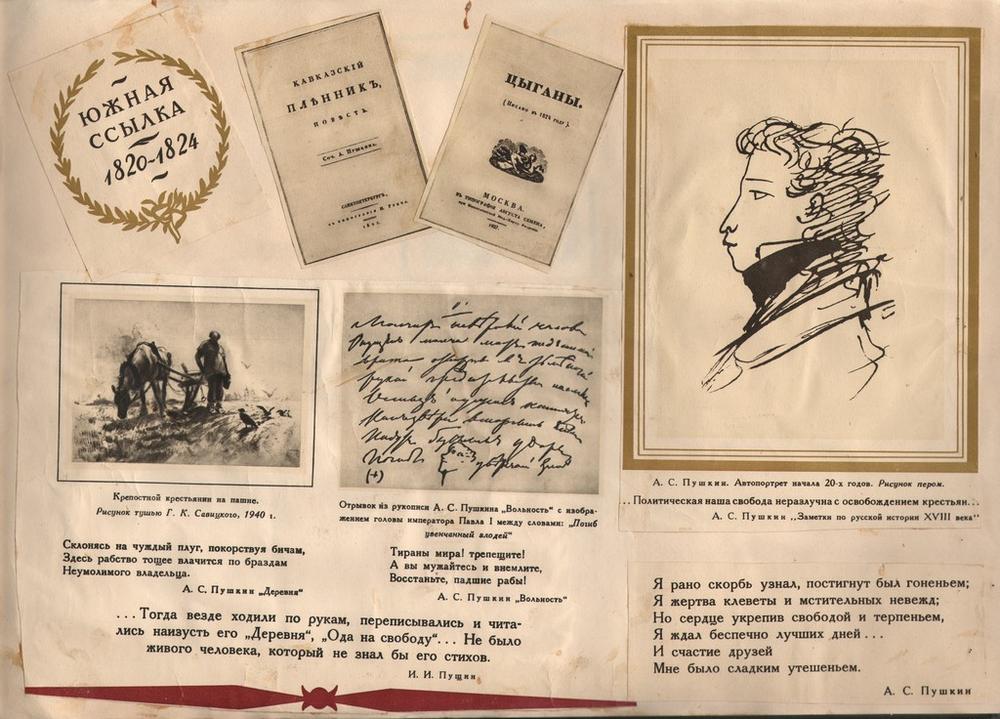

В мае 1820 года Александр Пушкин выехал из Петербурга в Екатеринослав, ныне Днепр. Так началась ссылка поэта на юг Империи. На момент отъезда поэту был почти 21 год.

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/Pushkin.png?fit=300%2C204″ data-large-file=»https://i0.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/Pushkin.png?fit=640%2C435″ loading=»lazy» src=»https://i0.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/Pushkin.png?resize=640%2C435″ alt=»» width=»640″ height=»435″ srcset=»https://i0.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/Pushkin.png?w=1015 1015w, https://i0.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/Pushkin.png?resize=300%2C204 300w, https://i0.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/Pushkin.png?resize=768%2C522 768w» sizes=»(max-width: 640px) 100vw, 640px» data-recalc-dims=»1″ />

И. Захаров. Пушкин на Кубани.

Причиной южной ссылки стало несколько едких эпиграмм на власть, которые сам Александр I назвал «возмутительными стихами». За такое вольнодумство молодому поэту грозила ссылка в Соловецкий монастырь. На помощь пришли Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский и П. Я. Чаадаев, которые хлопотали за Пушкина. Писатель получил от царя снисхождение, и вместо ссылки в Сибирь Александр Сергеевич отправился в южные губернии. Внешне всё походило на обычный перевод по службе.

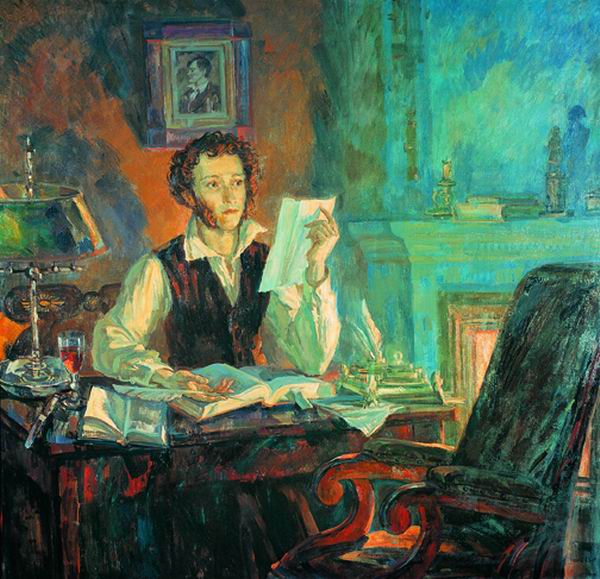

Южная ссылка поэта – период его романтических настроений. Он много путешествует, восхищается и вдохновляется южными пейзажами и жизненным укладом, творит. В период романтизма продолжалось творческое совершенствование поэта.

Екатеринослав

Начало ссылки было омрачено болезнью Пушкина. За ним ухаживал его верный человек Никита Козлов. Лечения никакого не было. Отец и сын Раевские, которые направлялись из Киева на юг, проездом через Екатеринослав, застали Пушкина в лихорадке, бледного и худого. Раевские забрали с собой на Кавказ Пушкина и его слугу Никиту, получив разрешение Инзова. Внимание Раевских и докторские лекарства помогли Пушкину, он пошел на поправку.

Кавказ

» data-medium-file=»https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/pushkin-1.png?fit=300%2C188″ data-large-file=»https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/pushkin-1.png?fit=640%2C401″ loading=»lazy» src=»https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/pushkin-1.png?resize=329%2C207″ alt=»» width=»329″ height=»207″ srcset=»https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/pushkin-1.png?resize=300%2C188 300w, https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/pushkin-1.png?resize=768%2C481 768w, https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/pushkin-1.png?w=788 788w» sizes=»(max-width: 329px) 100vw, 329px» data-recalc-dims=»1″ />

А.С. Пушкин на Кавказе.

Во время лечения на Кавказских водах Пушкин творил. Он закончил эпилог к поэме «Руслан и Людмила» и добавления к шестой песне поэмы, которые увидели свет в журнале «Сын Отечества». После имени автора было уточнение «26-го июня 1820 года. Кавказ».

Пушкин с Раевскими побывали в Кисловодске, посетили Горячие Воды (Пятигорск), Железноводск, и немецкую колонию Каррас у подножия горы Бештау.

Крым

Из Кавказа Раевские с поэтом отправились в Крым. Из Керчи они ехали в каретах до Кефы (Феодосии), а дальше до Гурзуфа морем. Они двигались на военном бриге. Природа Крыма захватила поэта, всю ночь он не спал.

В Гурзуфе Пушкин продолжил работу над поэмой «Кавказский пленник», написал несколько лирических стихотворений, некоторые из которых посвящены дочерям Н. Н. Раевского. Здесь возник у поэта замысел поэмы «Бахчисарайский фонтан» и романа «Евгений Онегин». В конце жизни Пушкин вспоминал о Крыме: «Там колыбель моего Онегина». В середине сентября Пушкин около недели провёл в Симферополе, предположительно, в доме таврического губернатора Баранова Александра Николаевича, старого знакомого поэта по Петербургу.

В январе 1822 года Пушкина вызвали на дуэль. Причиной послужила насмешка над высказыванием статского советника о том, что вино является лекарством от всех болезней. Дуэль так и не состоялась — Александра Сергеевича посадили под домашний арест. Уже через месяц он вызвал на дуэль молдавского чиновника Бланша и местного помещика по пустяковым поводам. И вновь Иван Инзов благоразумно поместил его под домашний арест.

» data-medium-file=»https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?fit=300%2C199″ data-large-file=»https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?fit=640%2C425″ loading=»lazy» src=»https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?resize=640%2C425″ alt=»» width=»640″ height=»425″ srcset=»https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?resize=1024%2C680 1024w, https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?resize=300%2C199 300w, https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?resize=768%2C510 768w, https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?resize=1536%2C1019 1536w, https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?w=1680 1680w, https://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2021/05/kisinev.jpg?w=1280 1280w» sizes=»(max-width: 640px) 100vw, 640px» data-recalc-dims=»1″ />

Дом-музей Пушкина в Кишинёве.

На смену Инзову пришел граф М.С.Воронцов, который был недоволен поведением Пушкина, но терпел, потому что тот был рекомендован из Москвы. 28 марта 1824 года Воронцов отправил письмо графу К.В.Нессельроде, в котором настаивал на отъезде Пушкина из Одессы, подкрепив свое требование очень хитрыми и довольно ядовитыми доводами. В конце концов, министр Нессельроде в письме от 11 июля 1824 года оповестил графа Воронцова, что согласно воле императора, Пушкин не только будет удален из Одессы, но и, будучи исключенным из списков чиновников министерства, подлежит высылке в Псковскую губернию, в имение родителей под надзор местного начальства. Так завершилось пребывание Александра Пушкина в южной ссылке.

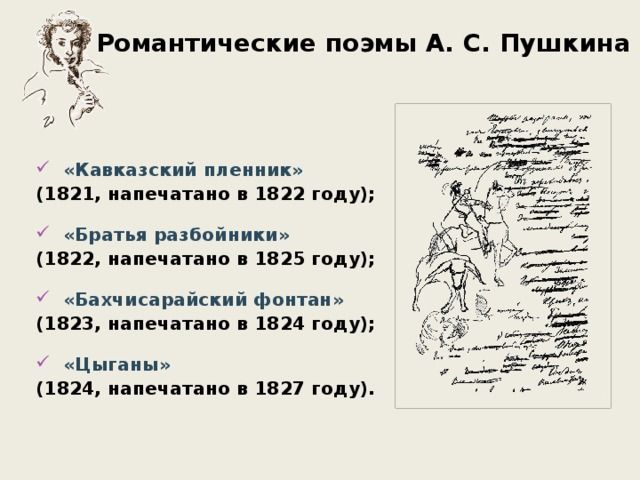

Пребывая в южной ссылке Пушкин написал множество стихотворений и 3 романтические поэмы: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и начал писать «Цыганы» (закончил в Михайловском).

Вместе с окончанием южной ссылки заканчивается период поэта-романтика, наступает время поэта-реалиста.

Южная ссылка

География поездок Пушкина в период 1820-1824 годы была весьма обширной и включала в себя юг Малороссии, Крым, Бессарабию. Биография поэта того периода наполнена яркими событиями: тут и поездки поэта по Крыму, и прелести армейской жизни в Кишиневе, и богатая событиями и интригами, почти столичная, жизнь в Одессе.

Период южной ссылки – романтический период творчества А.С. Пушкина. Романтизм поэта не был навязан модными веяниями западной литературы, он являлся отражением того времени и тех событий, которые имели место на его родине – ведь тогда в русском обществе происходили серьёзные изменения: носители наиболее передовых на тот момент идей задумывались о переходе от революционных мечтаний к революционным действиям. На юге Империи поэт попадает в раскалённую среду революционной романтики. Лирика поэта того времени и является отражением идей и чаяний той среды.

Почти все творчество Пушкина в то время – это романтические произведения. Первое стихотворение, созданное им в августе 1820 г. – «Погасло дневное светило» было написано под впечатлением от прекрасного путешествия в Гурзуф. Это была классическая романтическая элегия, однако, в ней происходит переход Пушкина от беспроблемной юности к творческой зрелости, при котором поэт осознаёт ответственность за свой талант, учится непредвзято судить сам себя.

Более поздние стихи Пушкина периода южной ссылки – это поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1823 г.) и «Цыганы» (1824 г.). В них герои ещё более романтизированы, чем в «Пленнике». Критика общества, выраженная словами Алеко, главного героя «Цыган», это не просто развенчание старых идеалов, это декларирование романтического героя, вообще никак не связанного с обществом, окончательно порвавшего с ним. Но здесь Пушкин как-бы хочет показать, к чему приводит «абсолютный романтизм», показывает что романтика, оторванная от реалий жизни, ни к чему хорошему не приведет. Именно в процессе написания «Цыган» происходит начало преображения Пушкина, его уход от романтизма; как раз тогда автор приступает к первым наброскам своего бессмертного произведения «Евгений Онегин».

Говоря кратко о южной ссылке Пушкина, можно сделать вывод: по окончании ссылки в творчестве автора наметился перелом. Пушкин попрощался со своим романтическим прошлым, с его героями и идеалами, он, как говорят, перешел на новый уровень. Он вырос. Переход от романтических поэм к реализму, от элегий к трагедиям совершался не только от перемены мыслей и идеалов в душе поэта, но и под воздействием обстоятельств, вносимых в его жизнь событиями того исторического периода.

Окончательную точку в своём романтическом периоде Пушкин поставил 7 апреля 1825 года, когда в деревеньке Воронич заказал панихиду по Джорджу Байрону. Многие восприняли этот жест, как очередную экстравагантную выходку поэта. Никто тогда не понимал, что эта панихида по «Байрону в себе». Пушкина-романтика больше не было, появился Пушкин-реалист.

Южная ссылка Пушкина

Всего получено оценок: 649.

Всего получено оценок: 649.

Южная ссылка Пушкина включает в себя период с 1820 по 1824 гг. Это время принято называть романтическим периодом творчества А. С. Пушкина.

Причины

В 1820 году Александр Сергеевич Пушкин был отправлен в Южную ссылку за написание едких эпиграмм на власть, которые сам Александр I назвал «возмутительными стихами». Благодаря помощи Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского и П. Я. Чаадаева писатель получает от царя снисхождение, и вместо ссылки в Сибирь А. С. Пушкин уезжает в южные губернии.

Ход ссылки

Кратко о Южной ссылке Пушкина можно сказать следующее: приехав в город Екатеринослав, А. С. Пушкин почти сразу заболевает, и его отпускают с проезжающим через город генералом Раевским на Кавказские воды для лечения.

После А. С. Пушкин отправился в Крым.

Затем писатель отправился в Кишинев, где пробыл основную часть ссылки.

В июле 1823 г. А. С. Пушкин был переведен в Одессу, оказавшись под подчинением графа М. С. Воронцова, который оказал большое влияние на всю биографию поэта и писателя.

В июле 1824 г. А. С. Пушкин был выслан в Михайловское.

Творчество

В период лечения на Кавказских водах А. С. Пушкин заинтересовался легендами, в центре которых были сильные и волевые личности.

По пути в Гурзуф А. С. Пушкин написал первое романтическое стихотворение – «Погасло дневное светило». В творчестве возникает образ романтического изгнанника. Стихотворение открывает весь романтический период творчества А. С. Пушкина.

В Крыму писатель особо увлекается творчеством Байрона.

В 1820-1821 гг. А. С. Пушкин пишет романтическую поэму «Кавказский пленник», на написание которой влияет творчество Байрона. Это была вторая написанная в целом поэма А. С. Пушкина.

Бахчисарай, в котором побывал А. С. Пушкин во время ссылки, волнует душу писателя и оставляет особые впечатления, которые отражаются в новой романтической поэме «Бахчисарайский фонтан» (1823 г.).

Следующая написанная А. С. Пушкиным за годы ссылки поэма – «Цыганы». Работа над ней была завершена в 1824 г., когда А. С. Пушкин был в Одессе.

«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» – эти романтические поэмы были посвящены исключительной личности, которая находится в конфликте с «толпой».

Романтический герой в названных произведениях стремится к полному уединению, в котором он может мыслить и рассуждать.

«Цыганы» стали завершающей романтический цикл поэмой, в которой уже прослеживается переход А. С. Пушкина от романтизма к реализму.

В Одессе писатель также начал работу над своим известным романом в стихах «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин питал чувства к жене графа М. С. Воронцова, ей он посвящает множество стихотворений: «Храни меня, мой талисман», «Приют любви, он вечно полон», «Все кончено: меж нами связи нет», «Сожжённое письмо».

Перед отъездом в Михайловское А. С. Пушкин написал стихотворение «К морю», которое стало последним романтическим стихотворением.

Что мы узнали?

В Южную ссылку А. С. Пушкин отправился в 1820 году за написание «возмутительных стихов». В связи с болезнью писатель вместе с генералом Раевским отправляется на Кавказские воды, а затем в Крым. Увиденное там заставляет А. С. Пушкина начать работу над романтическими произведениями: «Погасло дневное светило», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан». Работу А. С. Пушкин продолжил в Кишиневе, где писатель пробыл основную часть ссылки. После перевода А. С. Пушкина в Одессу писатель работает над «Цыганами», еще одной романтической поэмой. Здесь же А. С. Пушкин начинает работу над «Евгением Онегиным» и пишет стихотворения, посвященные жене графа М. С. Воронцова, по настоянию которого А. С. Пушкин в июле 1824 г. был выслан в Михайловское.

Южная ссылка А С Пушкина

Пушкину грозила «исправительная» ссылка в Сибирь или в Соловецкий монастырь. Это означало бы полную изоляцию от общества, от литературы, суровые условия жизни, строгий надзор. Но поэт сам явился к столичному генерал-губернатору графу М. А. Милорадовичу и добровольно «выдал» тексты запрещенных стихотворений. Благодаря этому (а также заступничеству Карамзина) весной 1820 г. он отбыл в «мягкую», «воспитательную», ссылку на юг, под начало добросердечного генерала И. Н. Инзова. Поэта лишили права появляться в столицах, в крупных городах, обязали выполнять служебные поручения, зато он сохранил личную свободу, возможность творить, наслаждаться приятным тёплым климатом. Но с каждым годом ссыльный Пушкин всё болезненней, всё острее переживал оторванность от друзей, от столичной жизни, от литературной среды. В апреле 1823 года он с тоской писал Петру Андреевичу Вяземскому: «Мои надежды не сбылись: мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни в Петербург». До 1822 года Пушкин хотя бы чувствовал себя «своим» среди враждебной правительству молодёжи; по пути в ссылку он гостил в киевском имении Каменка у будущих декабристов, вёл смелые разговоры с кишинёвцами. Не будучи членом тайных обществ, Пушкин на юге поддерживал дружеские отношения с их вождями и активными сотрудниками, переписывался с членами Северного общества (прежде всего с К. Ф. Рылеевым). С 1823 года в его письмах с ними, начинается разлад. Для поэтов-декабристов литература была средством достижения нравственных и политических целей – очень важным, но всё-таки средством. Для Пушкина она всегда оставалась таинственной областью «вдохновенья, звуков сладких и молитв». И чем дальше, тем дальше поэт опасался их культурного диктата, их чересчур практичному отношению к искусству, их желанию поставить лиру на службу «общему делу», превратить литературу, как он иронично выразился в одном из писем к Рылееву, в «республике словесности».

Отчуждение постепенно нарастало. Кроме того, в середине 1823 года Пушкина перевели в Одессу, в распоряжение к куда более сурового в отношении с подчинёнными начальника – генерала Воронцова. (Воронцов отправил Пушкина обследовать местности пострадавшие от саранчи; оскорбившись, поэт представил «отчёт»: «Саранча летала, летала, села… и всё съела»). С трудом перенося провинциальную скуку, Пушкин то обдумывал планы побега за границу, то перебраться в среднюю полосу Росси. В августе 1824 года его переведут на жительство в фамильное имение Михайловское недалеко от Пскова, под надзор полиции. (Содействовать властям поэта согласился отец поэта, что окончательно испортит их отношения.)

Но душевное смятение, страдание, тоска преобразовались в лирическую гармонию – и в поэзии Пушкин словно переживал ещё одну, несравненно более свободную и гармоничную жизнь.

На юге зазвучал в полную силу его лирический голос. Именно по пути в ссылку, летом 1820 года, были созданы романтические элегии «Погасло дневное светило …» и «Редеет облаков летучая толпа …». Последнее стихотворение не поддается однозначному истолкованию. Но поэт и не стремится к ясности, его стихи должны быть чуть-чуть туманными, как сам пейзаж в туманных сумерках. Торжественные образы ночного море и предзакатных гор, утраченная любовь, трепетная интонация, недоговоренность – всё это «приметы» романтизма, во власти которого пребывал тогда Пушкин.

В лирике этих лет переплетаются разные мотивы. Пушкин говорит о «демоническом» разочаровании в жизни. Пушкин пишет об свободы и о неволе, царящей вокруг, об утраченной любви, что одновременно разрывает сердце поэта и сулит ему блаженство воспоминаний. И о верной дружбе, которая сквозь пространство и время соединяет разлученных друзей, сводит их в тайный круг («Друзьям»: «Вчера был день разлуки шумной…», 1822 год).

Мотивы свободы и неволи, обманутой любви и вечной надежды звучат в цикле романтических «южных» поэм. Герои этих поэм во многом похожи на героев «восточных повестей» (поэм) великого английского романтика Джорджа Гордона Байрона. Это разочарование европейцы, в поисках свободы бегущие от цивилизации в естественный «дикий» мир. Там их ждёт роковая влюблённость, неразрешимые противоречия, новые разочаровании. Именно – роковая, именно – неразрушимые. Так, герой «Кавказского пленника» (1820 – 1821 года) охладев сердцем и устремившись вслед за «весёлым призраком свободы», попадает в черкесский плен. Влюблённая в пленника «дева гор», черкешенка, освобождает его, а сама бросается в бурные воды Терека… Так, крымский хан Гирей («Бахчисарайский фонтан», 1821 – 1823 года), полюбив взятую в плен христианку Марию, забыл о войне, и наслаждения гарема.

Наложница Гирея наложница Зарема, не в силах простить «измену» хана, убивает смиренную Марию.

По законам романтизма сквозь образ героя должен обязательно просвечивать лик поэта-романтика. Многочисленные полунамёки призваны были заронить у читателя подозревание: нечто подобное пережил и сам автор. Но Пушкин в письме кишинёвскому другу В. П. Горчакову (1822 год) признавался, что не может быть героем романтического стихотворения – разочарованным, поглощенным собой без остатка и потому равнодушному к человечеству. Быть может, поэтому характер героя вышел бледным, не в пример характеру черкешенки – живому, подвижному. В следующей поэму, «Бахчисарайский фонтан», главный герой как будто бы хан (правда, этот характер поэт назвал позже неудачным). А на самом далев центре поэмы находятся две женщины – Мария и Зарема.

В поэме «Цыганы» (1824 год), замкнувшей «байронический» цикл, романтический герой изменяется сам. Предельно сблизившись с ним, связав его имя (Алеко) со своим (Александр), Пушкин в конце концов отверг его романтическое устремление, подытожив поэму жёсткими, почти холодными стихами:

Но счастья нет и между вами, Природы бедные сыны! И под избранными шатрами Живут мучительны сны, И ваши сени кочевые В пустынях не спаслись от бед, И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет. «Дикая» свобода не избавляет от мучений, которые принесла герою цивилизация. Финал поэмы трагичен и открыт.

«Погасло дневное светило…»

Последний год южной ссылки поэт проводил в Одессе. В это время Пушкин познакомился с творчеством Байрона.

Пушкину грозила исправительная ссылка в Сибирь или в Соловецкий монастырь. Это означало бы полную изоляцию от общества, от литературы, суровые условия жизни, строгий надзор. Но поэт сам пришёл к столичному генерал-губернатору графу М. А. Милорадовичу и добровольно выдал тексты запрещенных стихотворений. Благодаря этому, а также заступничеству Карамзина весной 1820 г. он отбыл в воспитательную ссылку на юг, под началом генерала И. Н. Инзова.

Перед этим один из героев пасквиля князь Голицын получил донесение, что преступным автором текста является Пушкин, только что окончивший лицей в Царском Селе. Александр I упрекал директора лицея Энгельгардта в том, что бывший царскосельский воспитанник «наводнил Россию возмутительными стихами», и приказывает генерал-губернатору Петербурга Милорадовичу арестовать поэта.

В апреле 1820 г. Милорадович пригласил к себе Пушкина и сообщил ему об опасности. Поэт ответил губернатору, что бумаги его сожжены, но он может восстановить стихи по памяти.

Этой ссылкой правительство думало «образумить» молодого поэта. Последний год южной ссылки поэт проводил у моря, в Одессе. В это время Пушкин познакомился с творчеством Байрона и Шенье. Увлечённый личностью Байрона, по собственному признанию поэт «сходил с ума» от него. Первым стихотворением, созданным им в ссылке, стала элегия «Погасло дневное светило…», в подзаголовке которого Пушкин отметил: «Подражание Байрону».

Только что назначенный туда генерал-губернатором граф Воронцов держал себя с Пушкиным, как вельможа с мелким чиновником. Пушкин отвечал ему ядовитыми эпиграммами. Наконец Воронцов добился того, что Пушкина из Одессы отправили в ссылку в северную, Псковскую, губернию, в село Михайловское, принадлежащее его родителям.

Пушкин ехал в Михайловское, томимый противоречивыми настроениями. Он покидал, наконец, ту ненавистную ему обстановку, где он был связан с Воронцовым как его подчинённый. После шумной, многолюдной Одессы, где он имел возможность общаться с друзьями, ему было трудно переносить одиночество.

Несмотря на тяжёлые переживания, первая Михайловская осень была плодотворной для поэта, он много читал, размышлял, работал. Пушкин часто навещал соседку по имению П. А. Осипову в Тригорском и пользовался её библиотекой. С Михайловской ссылки и до конца жизни его связывали дружеские отношения с Осиповой и членами её большой семьи. В Тригорском в 1826 году Пушкин встретился с Языковым, стихи которого были ему известны с 1824 года.

Пушкин завершает начатые в Одессе стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом», «К морю» — лирическое раздумье о судьбе человека эпохи Наполеона и Байрона, о жестокой власти исторических обстоятельств над личностью, поэму «Цыганы», продолжает писать роман в стихах. Осенью 1824 года он возобновляет работу над автобиографическими записками и обдумывает сюжет народной драмы «Борис Годунов», пишет шуточную поэму «Граф Нулин». Всего в Михайловском поэтом создано около ста произведений.

В 1825 году встречает в Тригорском племянницу Осиповой Анну Керн, которой, как принято считать, посвящает стихотворение «Я помню чудное мгновенье…».

Пушкин провел в Михайловском почти два года замкнутой, уединенной жизни, наполненной чтением и творчеством.