Рассказ что такое басня для 5 классов

Что такое басня?

Всего получено оценок: 215.

Всего получено оценок: 215.

Басня – жанр литературы, который зародился в далекой древности. Что такое басня, и чем она отличается от других литературных направлений?

Что такое басня?

Так что же такое басня? Дадим краткое определение басни в литературе. Басня – жанр эпоса, характерной чертой которого является иносказательность сюжета, заканчивающего моралью (нравоучением), выражающей идею басни. Басня может быть написана в прозаической (у Эзопа) и стихотворной (у Лафонтена, М. В. Ломоносова, И. А. Крылова, С. Михалкова) форме.

Именем Эзопа называют язык иносказаний. Эзопов язык – это мастерское использование тайнописи в литературе, когда намеренно маскируется основная мысль и идея автора.

У басни всегда есть мораль. Она может находится в начале текста или после него. Мораль содержит краткий нравоучительный вывод, который высмеивает пороки людей и направлен на читателя. Так как басня – это иносказание, главными героями часто выступают животные, птицы, природные стихии, которые имеют человеческие черты характера. В баснях всегда показаны недостатки людей, с которыми необходимо бороться и которые необходимо истреблять: глупость, скупость, невежество. Басни часто пишутся для детей в юмористическом ключе, чтобы вместе со смехом дети впитывали новый опыт о том, как не следует себя вести, и какие последствия могут иметь плохие поступки и скверное поведение.

Самым известным баснописцем древнейших времен был Эзоп. Он творил в 6-5 веке до нашей эры. Все его произведения были написаны в прозе.

Развитие басни в России

Басня как жанр стала популярна в России с середины 18 – начала 19 веков. Хотя первые попытки писать стихотворные басни возникали еще в 17 веке у Симеона Полоцкого, а также в начале 18 у Кантемира и Тредиаковского.

Расцвет басни пришелся на творчество И.А. Крылова. Крылов создал 236 басен, которые составили 9 сборников, опубликованных еще при жизни писателя.

Самыми известными баснями Крылова являются: «Стрекоза и муравей», «Мартышка и очки», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица».

В Советское время басни писали Демьян Бедный и Сергей Михалков.

Что мы узнали?

Данная статья поможет школьникам открыть для себя новый литературный жанр – басню. Здесь кратко дается определение для школьников, что такое басня, каковы ее особенности, а также названы самые яркие представители басенного жанра.

Русские басни. Басня как литературный жанр

Урок 9. Русская литература 5 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Русские басни. Басня как литературный жанр»

Сегодня на уроке мы:

· узнаем, что такое басня;

· выясним, где и когда появились басни;

· познакомимся с самыми известными баснописцами мировой литературы;

· поговорим о русских баснях и баснописцах.

– Дедушка, в какой стране говорят на эзоповом языке? – спросил как-то Костя.

– Почему ты решил, что на эзоповом языке говорят в какой-нибудь стране? – поинтересовался дедушка.

– Я читаю книгу про шпионов, – охотно ответил Костя, – так вот, там один шпион говорит другому, что для безопасности они будут говорить между собой на эзоповом языке. А значит – есть такая страна, Эзопия?

– Ах, вот в чём дело, – усмехнулся дедушка, – тогда всё ясно. Но твои шпионы не совсем грамотные люди.

Вообще-то, «эзопов язык» – это литературный термин и используют его обычно в баснях.

– О-о, басня! – оживился Костя. – Мне нравятся басни Крылова! Но при чём тут Эзоп и его язык?

– А при том, – ответил дедушка, – что у басен богатая и интересная история, о которой стоит поговорить.

Что вообще такое басня?

Басня – это небольшой по объёму рассказ, часто стихотворный, в котором высмеиваются человеческие недостатки. Но басня всегда иносказательна, то есть в ней главными героями выступают не люди, а другие существа: звери, птицы, растения, реки, предметы и так далее. Все они ведут себя, как люди – имеют те же привычки и черты характера. Такой приём называется аллегорией.

Басня обычно носит нравоучительный характер, то есть учит, как надо поступать и как не надо. Но поучения эти даются не прямо, а скрыто – в поведении героев и результатах этого поведения.

Басня состоит из двух частей: основная часть и мораль – главная мысль всей басни. Мораль может помещаться как в начале басни, так и в конце.

Басня – произведение сатирическое. Сюжет её – это обычная жизненная ситуация. В басне часто используется просторечная лексика. Герои ведут диалог – беседуют между собой. Язык басни яркий и меткий, нередко высказывания того или иного героя становятся крылатыми выражениями. Их начинают использовать в жизни.

Но откуда же появилось такое замечательное произведение?

Самые первые басни были написаны в Древней Индии. Они собраны в книге «Калила и Димна».

Эту книгу на востоке называют книгой мудрости.

«Некий человек взобрался на гору, имея корзину, полную чечевицы. Он улегся под деревом, а корзину поставил рядом. Когда он уснул, с дерева спустилась обезьяна, увидела корзину, набрала полную горсть и снова забралась на дерево. Но при этом она потеряла одно зернышко. Она спустилась и стала искать это зернышко на земле, но разжала горсть и рассыпала всю чечевицу. В это время тот человек проснулся и прогнал обезьяну. Она раскаялась в том, что, желая вернуть малое, потеряла великое».

Но как литературный жанр басня появилась в Древней Греции. Поэт Гесиод, живший на границе VIII и VII века до нашей эры, был выходцем из бедной семьи. Он видел ничем не ограниченную власть богатых людей и в баснях показывал их отношение к народу:

Самым известным баснописцем древности был Эзоп, живший в V веке до нашей эры.

Он был рабом, то есть принадлежал, как вещь, своему хозяину. Открыто осуждать людей он не мог. Природный ум и сообразительность Эзопа помогали ему высказывать поучения, не называя конкретных лиц. В его баснях действовали не люди, а животные и растения, неживые в реальной жизни предметы.

Эта особенность – иносказание – и стала называться «эзоповым языком».

«Волк увидел козу, которая паслась над обрывом; добраться до нее он не мог и стал ее упрашивать спуститься вниз: там, вверху, можно и упасть ненароком, а тут у него и луг, и травы для нее самые прекрасные.

Но ответила ему коза: “Нет, не в том дело, что пастись у тебя хорошо, а в том, что есть тебе нечего”. Так, когда дурные люди замышляют дурное против разумных, то все их хитросплетения оказываются ни к чему».

Довольно долгое время басня была забыта, и только в XVII веке французский поэт Жан де Лафонтен возродил этот литературный жанр.

Темы его басен во многом взяты из басен Эзопа. Но были у Лафонтена и оригинальные басни.

Старик садить сбирался деревцо.

«Уж пусть бы строиться; да как садить в те лета,

Когда уж смотришь вон из света!»

Так Старику, смеясь в лицо,

Три взрослых Юноши соседних рассуждали.

[…]

– Кто добр, не все лишь для себя трудится.

Сажая деревцо, и тем я веселюсь,

Что если от него сам тени не дождусь,

То внук мой некогда сей тенью насладится.

Басня получила распространение не только во Франции. В Германии басни писали Лессинг, в Англии – Мур, в Испании – Ириарте.

Особое отношение к басням было в России.

В XVIII веке, благодаря реформам Петра I, русские читатели смогли познакомиться с творчеством зарубежных писателей. Известны стали в России и басни. Российские авторы не оставили этот жанр без внимания. Первыми, кто начал писать басни, были Антиох Дмиртиевич Кантемир и Василий Кириллович Тредиаковский.

Антиох Дмитриевич Кантемир был разносторонне образованным человеком, занимался не только литературой, но и политикой. Он был послом России в Лондоне и в Париже. Как поэт он известен прежде всего своими сатирами и баснями. Первые басни он написал в подражание Эзопу, о чём сам и указал в начале изданной книги.

Кто, дело свое вершив, утвердить желает

В долги веки, должен все, что тому мешает,

Отдалять и, что вредит, искоренять скоро;

Без того дело его не может быть споро.

Василий Кириллович Тредиаковский был поэтом, переводчиком, много занимался русским стихосложением. В его творчестве немалое место занимают басни. Они также в большинстве своём − переработки басен Эзопа.

Увидевши быка лягушка на лугу,

Сказала, так толста сама я быть могу,

И чтоб товарищам в сем виде показаться,

Влюбяся в толщину вдруг стала раздуваться…

Достойными преемниками Кантемира и Тредиаковского были Сумароков, и Дмитриев.

Александр Петрович Сумароков – поэт, драматург, литературный критик. Он писал и басни, но его басни были уже почти все оригинальны, то есть имели самостоятельный сюжет.

Возница пьян, коней стегает,

До самых их ушей он плетью досягает.

А Лошади его за то благодарят

И говорят:

«За что ты лупишь нас? К чему тебе то нравно?

Везем и без того карету мы исправно,

Насилу здесь сидишь, напитки ты любя,

И оттого-то ты противу нас бесчинен,

Не мы, да ты, напився, винен,

Так должно бить тебя».

Но самым известным автором басен был, конечно, Иван Андреевич Крылов. Начинал он с переводов басен Лафонтена. Но скоро начал писать самостоятельно. Оригинальные сюжеты, яркий и образный язык, запоминающиеся герои – всё это басни Крылова. Уже их – при жизни автора – переводили поэты Франции, Англии, Италии, Германии. Почти каждая басня Крылова дала миру крылатое выражение, которым характеризуют схожую ситуацию и до сего дня.

Эти выражения знакомы всем. Наверняка мы легко вспомним ситуацию, в которой можем сказать: «Ай, Моська, знать, она сильна, что лает на Слона». Или «Услужливый дурак опаснее врага». Или «А воз и ныне там». А ещё – «А Васька слушает да ест», «Сильнее кошки зверя нет», «Слона-то я и не приметил» и многие другие. Мы можем использовать такие выражения, как «тришкин кафтан» или «демьянова уха». И всё это пришло к нам из басен Крылова.

Сюжеты басен Крылова очень разнообразны. Эти басни легко читаются и запоминаются наизусть. Ну и наконец, они просто очень интересны.

«Соседка, слышала ль ты добрую молву? –

Вбежавши, Крысе Мышь сказала, –

Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву?

Вот отдохнуть и нам пора настала!»

«Не радуйся, мой свет, –

Ей Крыса говорит в ответ, –

И не надейся по-пустому!

Коль до когтей у них дойдет,

То, верно, льву не быть живому:

Сильнее кошки зверя нет!»

Я сколько раз видал, приметьте это сами:

Когда боится трус кого,

То думает, что на того

Весь свет глядит его глазами.

Но басни в XIX веке писал не только Крылов. Есть басни Жуковского, Давыдова, Толстого – и это только из числа известных авторов.

«Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела».

Вот такую басню о взаимопомощи написал Лев Толстой.

В ХХ веке басня тоже не была забыта. В советскую эпоху басни писали Демьян Бедный, Иван Батрак, Владимир Иванович Корбан, Поликарп Ефимович Шабатин и многие, многие другие другие.

Увидевши соху, «Послушай-ка, старушка, –

Сказала пушка, – Аль ты глуха?

Я тут гремлю весь день, а ты и не слыхала?

Ты что ж тут делала – ха-ха?»

«Пахала, – молвила соха, – Пахала».

«Пахала? Что ты! Не смеши.

Работать для кого? Ведь ни одной души

Не сыщется живой в разбитой деревушке.

Так что ж тебе теперь осталось? Отдыхать?!»

«Пахать, – соха сказала пушке, – Пахать. »

Но самым известным баснописцем Советского Союза был Сергей Владимирович Михалков. Первые басни его были напечатаны в газете в 1944 году, затем на протяжении всей своей жизни басни были одной из основных сторон его творчества.

– Удивительно! – воскликнул Костя. – Басни прожили такой долгий век и живут до сих пор!

– Да, – согласился с ним дедушка, – басни – очень древний жанр литературы. А как ты думаешь, почему они существуют и сейчас?

Костя задумался, а потом сказал:

– Ведь люди и сейчас бывают жадными, злыми, упрямыми, грубыми… И надо указывать им на их недостатки.

– Конечно, надо, – кивнул головой дедушка, – и лучше басни никто этого не сделает.

А теперь повторим то, что мы узнали о баснях:

Басня – небольшой по объёму рассказ или стихотворение, в котором высмеиваются человеческие недостатки.

Басня состоит из двух частей: основная часть и мораль – главная мысль всей басни;

Басня всегда иносказательна: в ней действуют обладающие человеческими характерами и привычками звери и другие существа.

Басня – произведение сатирическое, в нём часто используется диалог.

Басни, помогала сочинить ребятам, 5 класс

Зайчонку мама говорила строго:

Бери мобильный телефон в дорогу!

Однажды не включил он телефон;

Переживала мама – недоступен он.

Сорока тут над зайцем пролетала,

Увидела его, запричитала:

«Домой советую не возвращаться,

Мать уши оторвёт – заставил волноваться!»

Зайчонок испугался, виноват,

Но он пошёл домой, где любят и простят.

Мораль такая в этой басне,

Что в ситуации опасной

Если с тобой приключилась беда,

Дома тебе помогут всегда!

Зайчонок праздник отмечал

И всех друзей своих позвал.

Торопился Ёжик в гости,

Был на речке скользким мостик.

Поскользнулся Еж, упал

Весь подарок поломал.

И заплакал очень жалко:

«Как приду я без подарка?»

Белка к Зайчику бежала,

Ёжику она сказала:

«Ты не плачь, пойдём-ка, ну же!

Ведь не за подарки дружат!»

Басня 3 «Интернет и воробей»

Учился в школе воробьев

Воробышек-воришка.

Вдруг задали ему стишок

Придумать, не из книжки.

Из Интернета своровал,

Назавтра в школе показал.

Но вот беда: на плагиат

Нюх у учИтеля, ребят!

В басне такая мораль: будь добрей,

Ведь у приветливых больше друзей!

Басня 5 «Котёнок и котлета»

Щенок котёнку как-то раз принёс котлету,

«Ты спрячь её»,- он друга попросил.

По-честному котёнок попытался

Не съесть её, затратил много сил.

Котлета изумительно так пахла,

Что грозный кот её пытался взять.

В место надёжное её котёнок спрятал

И честно другу смог он рассказать.

Мораль мы басни попытаемся понять:

Имущество своё ты сам и должен охранять!

Басня 6 «Маша и сундук»

Маша на чердак пошла, ключ от сундука нашла.

В самом пыльном уголке пыль была на сундуке.

А на пыли надпись: «Знай, ты сундук не открывай».

Отперла, не зная, Маша, что сундук снов полон страшных.

Бедной Маше до утра снились жуткие дела.

Маша бабушку спросила: «Что же делать с этой силой?»

Бабушка сказала: «Киска, спрячь в сундук мультфильмов диски.»

Жалко мультик было Маше; нет зато кошмаров страшных:

Интересные вполне видит мультики во сне.

Мораль такая в басне этой: «Маша, уважай запреты!»

Басни мы любим читать с самого детства. У многих из нас хранятся в памяти образы из басен, которые при тех или иных ситуациях всплывают в нашей голове. Эти рассказики, небольшие по размеру, но с глубоким смыслом, учат нас уму-разуму и сопровождают по жизни.

Что такое басня?

Басня – это краткий нравоучительный рассказ, который носит иносказательный сатирический характер. В баснях, как правило, действующими лицами являются не люди, а животные, которым присущи человеческие личностные качества: хитрость – лисе, упрямство – ракам или баранам, мудрость – сове, глупость – обезьяне. Предметы также могут выступать в качестве главных героев этих коротких рассказов.

Форма речи басни – это проза или стихотворение. В баснях довольно часто присутствуют мотивы социальной критики, но зачастую высмеиваются человеческие пороки и неправильные поступки.

Возникновение сатирических рассказов-басен на Руси

Басня – это рассказ, появившийся на Руси как перевод сочинений Эзопа в начале 17-го века. Первым переводчиком стал Гозвинский Федор Касьянович. Именно он впервые ввел в употребление определение басни как литературного жанра. Считалось, что басня – это небольшое произведение в прозе или стихах, которое построено на принципах аллегории и содержит нравоучительный характер. Истина проявлялась через ложную историю.

В 18-м веке в этом жанре творили Антиох Д.К., Тредиаковский В.К., Сумароков А.П., Хемницер И.И. Они выполняли переводы басенных рассказов, преимущественно Эзопа, а также работ европейских баснописцев: Геллерта Х., Лессинга Г., Мура Т., Жана де Лафонтена.

К созданию собственной басни первым приступил именно Иван Иванович Хемницер. В 1779 году вышел его сборник под названием «Басни и сказки NN в стихах». Продолжил традицию издания собственных басен Иван Иванович Дмитриев, который старался сформировать новый, собственный подход к литературе. На рубеже 18-го и 19-го веков популярностью пользовались произведения Измайлова А.Е. Однако наиболее значимым вкладом в развитие басенного жанра считают творчество великого классика Ивана Андреевича Крылова. К этому жанру в разное время также обращались Державин, Полоцкий, Хвостов, Фонвизин, Бедный и многие другие.

Что такое метафора

Басня – это произведение, в котором авторы употребляют метафоры – вид троп, в которых осуществляется перенос свойств с одного предмета на другой. Метафора является скрытым сравнением, в котором основные слова фактически опущены, но подразумеваются. Так, например, человеческие отрицательные качества (упрямство, хитрость, лесть) переносятся на животных или неодушевленные предметы.

Животные басни

Понятие морали в басне

Басня – это небольшой рассказ поучительного характера. Мы часто думаем, что не стоит задумываться над прочитанным и искать тайный смысл в словах. Однако это в корне неправильно, если мы хотим научиться лучше понимать друг друга. У басни необходимо учиться, обдумывать ее. Мораль басни – это ее краткое нравоучительное заключение. Она охватывает всю проблему целиком, а не концентрируется на каком-то конкретном эпизоде. Басни написаны так, чтобы человек не просто посмеялся над ее содержанием, но и понял свои собственные просчеты и хотя бы попытался исправиться в лучшую сторону.

Польза, которую несут басни

Жизненные проблемы, которые высмеиваются в баснях, безграничны и бесконечны. Чаще всего критикуются лень, ложь, глупость, невежество, хвастовство, упрямство, жадность. Каждый из нас может найти в баснях похожего на себя персонажа. Все ситуации, которые описаны в этих небольших сатирических рассказах, очень жизненны и реалистичны. Благодаря иронии басня учит не просто замечать за собой те или иные пороки, но и заставляет предпринимать попытки к собственному совершенствованию. Чтение юмористических произведений подобного характера весьма благотворно влияет на психологическое здоровье человека.

В баснях, помимо прочего, часто высмеивается политический строй государства, социальные проблемы общества и общепринятые поддельные ценности.

Пожалуй, это одно из наиболее известных творений Крылова. Автор предупреждает своих читателей – нельзя быть черезчур доверчивым, идти у всех на поводу. Не стоит слепо верить тем, кто льстит и хвалит вас без какой-либо причины. Ведь известно же, что от природы ворона не умеет петь, но ведь все равно поверила в хвалебные оды хитрой лисички. Что показательно, автор не осуждает сообразительную лису. Он, скорее, критикует глупость птицы, говоря о том, что нужно верить лишь в то, что точно видишь и знаешь.

В этом произведении Крылов сравнивает действия молодой лошади и более опытной (добрый конь). Старая лошадь действует медленно, не спеша, продумывая каждый шаг, чтобы спустить воз в целости и сохранности. А вот молодой и слишком хвастливый конь считает себя лучше и умнее и постоянно упрекает старую лошадь. В итоге все заканчивается печально.

Басня – это отображение исторических событий. «Обоз» является именно таким произведением. Автор отождествляет героев басни с участниками битвы под Аустрелицем, произошедшей в 1805 году. Михаил Кутузов, который был блестящим полководцем, довольно часто отступал назад и оттягивал крупные сражения, зная и понимая слабость своей армии. Однако такое положение вещей совершенно не нравилось императору Александру І. Именно перед тем злополучным сражением он решил взять ситуацию в свои руки и возглавить войско, что привело к поражению Русско-Австрийской коалиции.

Что такое басня

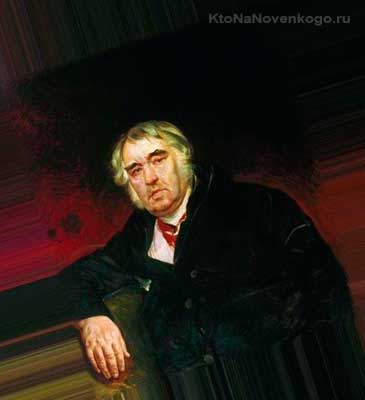

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Казалось бы, что может быть проще этого? Басни И. А. Крылова мы начинаем читать за школьной партой.

Каждый помнит трудолюбивого Муравья, незадачливую Стрекозу, Мартышку, не знавшую куда пристроить очки, музыкантов из «Квартета», не снискавших мировой славы.

Жаль, что для многих «отношения» с баснями на этом заканчиваются: у жанра богатейшая история, древние традиции, огромный потенциал. Давайте проверим, всё ли мы знаем об этом.

Что это такое — определение и особенности жанра

Басня – это жанр дидактической литературы, малая форма эпоса (см. статью про литературные жанры).

«Почему эпоса? – спросите вы. – Мы привыкли учить басни наизусть, а записаны они обычно стихами». Да, первые опыты в этом роде записывались «сплошным» прозаическим текстом. Позже появились образцы, написанные гекзаметром.

Великий древнегреческий баснописец Эзоп оставил потомкам послания иносказательного характера (полные аллегорий и метафор), напоминающие образные притчи. Позднее басенные тексты стали содержать рифму.

От множества других малых жанров басня отличается следующими признаками:

Изображая человеческие пороки, баснописец использует устоявшуюся систему персонажей-животных, за каждым из которых закреплено то или иное качество:

Осёл – упрямство,

Лисица – это аллегория хитрости,

Заяц — трусость или слабость,

Волк — злость,

Свинья – грубость,

Стрекоза — легкомыслие,

Муравей — трудолюбие,

Орёл – величие.

Нюансы не важны. Каждая черта характера обобщена и преувеличена, благодаря чему короткий рассказ о выдуманных автором событиях имеет ярко выраженный нравоучительный посыл.

И хотя перед нами предстают звери, птицы и насекомые, но мы всегда понимаем, что речь идет о людях. Этот прием называется аллегория.

Басня, как правило, состоит из двух частей:

На заре рождения жанра басни

Первые басни зафиксированы в античной Греции в 5 веке до н.э. Их автор, уже упоминавшийся Эзоп, оставил, к примеру, сюжет о лисе и винограде.

Иносказательность, достигающая ушей избранных, была для баснописца единственным средством свободно высказывать мысли.

С тех пор завуалированное повествование, намекающее на конкретных лиц, факты, события, получило название «эзопов язык».

В 1 веке до н. э. в Древнем Риме славу баснописца снискал поэт Гораций. К сожалению, его басенное наследие представлено всего несколькими сохранившимися образцами. А за порогом новой эры не менее известным автором поучительных сочинений стал римлянин Федр.

Один из древнейших памятников литературы, индийский эпос «Панчатантра», относящийся к 3 столетию нашей эры, соткан из коротких поучительных историй, связанных общим замыслом и сюжетной канвой. Великое Пятикнижие индусов состоит из следующих томов:

Ворон и его друзья проходят всевозможные испытания, совершают поступки, результаты которых не всегда оправдывают их ожидания. «Панчатантра» — это живая энциклопедия человеческих нравов, содержащая советы на все случаи жизни.

В сочинении греческого поэта Гесиода «Труды и дни» встречаются фрагменты, напоминающие по форме басню. Притча о надменном ястребе и одарённом талантами соловье бичует жестокость тиранов. Из уст ястреба звучит нравоучительная мораль. Значение Гесиода как баснописца в том, что он заложил традиции социального обличительства.

Басни нового времени

В эпоху классицизма в Европе воскрес интерес к античным жанрам. Появилась необходимость создавать сатирические и юмористические произведения, критикующие человеческие нравы. (Литература классицизма считала своим долгом не развлекать, а воспитывать читателя!).

В XVII столетии французский писатель Лафонтен возрождает сюжеты эзоповых басен, наполняя их свежим философским и психологическим содержанием. Лафонтену интересны причины поведения персонажей, чувства героев, а не просто деление мира на чёрное и белое.

Басни Лафонтена кажутся слегка декоративными. Автор виртуозно играет аллегорями, стараясь превратить каждое произведение в «нарядную игрушку».

В XVIII веке немецкий сочинитель Лессинг снова реформирует басню. Споря с Лафонтеном, он стремится к предельной сжатости сюжета, рациональности, конкретности. Его басни написаны прозой, а по форме напоминают новеллы (что это такое?).

Басня в русской литературе

В России расцвет жанра пришёлся на конец XVIII века. В сочинениях А. Кантемира, А. Сумарокова и В. Тредиаковского встречаются произведения нравоучительного содержания, направленные против невежд (кто это?), глупцов, лжецов, мздоимцев и других несовершенных созданий мира сего.

Басни И. Хемницера гораздо более приближены к языку XIX столетия. Поэт начинает использовать вольный стих, делает строфу (что это?) короткой. Неслучайно И. А. Крылов назвал поэта своим «дружкой».

У И. Дмитриева, претендовавшего на славу «первого баснописца», басни получались художественными, но не такими самобытными и живыми, как у самого знаменитого русского баснописца Крылова.

Последний реформировал язык поэзии, введя в оборот простонародные слова (диалектизмы) и выражения, пословицы, поговорки, интонации разговорной речи. Этому мастерству учился у Крылова сам А. С. Пушкин.

Басня, считавшаяся, согласно «теории трёх штилей» М. В. Ломоносова, «низким» жанром, показала писательско-читательскому сообществу, что оригинальное литературное произведение можно блестяще выстроить на национальном материале.

Басни Крылова вобрали дух русского народа, фольклорную стихию, из которой и возник этот жанр.

Во второй половине ХIX века поэтические формы уступили место крупным жанрам прозы: повести, роману, эпопее. Писатели обращались к басне эпизодически, как, например, Лев Толстой в период работы над «Азбукой» для крестьянских детей.

А вот ХХ век, стремившийся выковать новую советскую идеологию, потребовал своего баснописца. Им на некоторое время стал Демьян Бедный. Автором стихотворных поучительных историй для детей выступил Сергей Михалков. Современные поэты используют басенный канон крайне редко и, как правило, в пародийных целях.

Краткое резюме

Жаль, что приходится заканчивать статью на грустной ноте, но «мораль сей басни такова»: формы зарождаются и умирают, сыграв отведённую им роль.

Правда, память о басне остаётся: она обогащает нашу речь крылатыми выражениями, меткими афоризмами, а ещё отточенными, полными ласковой иронии образами.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Возможно басни и были когда-то поучительны, но в современных реалиях большинство из них уже не актуально.

Сейчас не то что басен, уже и стихов толковых не пишут, а для басни столько сюжетов написано, что придумать новый невероятно сложно, потому этот жанр сошел на нет.