Размеры вирусов измеряются в чем

Размеры вирусов измеряются в чем

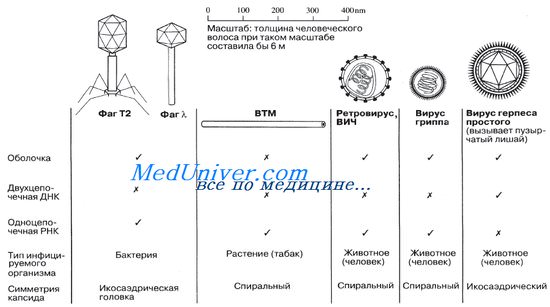

Вирусы — это мельчайшие живые организмы, размеры которых варьируют в пределах от 20 до 300 нм; в среднем они раз в пятьдесят меньше бактерий. Их нельзя увидеть с помощью светового микроскопа, и они проходят через фильтры, не пропускающие бактерий.

Происхождение вирусов

Исследователи часто задаются вопросом, живые ли вирусы? Если считать живой любую структуру, обладающую генетическим материалом (ДНК или РНК) и способную к самовоспроизведению, то ответ должен быть утвердительным: да, вирусы — живые. Если же признаком живого считать наличие клеточного строения, то ответ будет отрицательным: вирусы не живые. К этому следует добавить, что вне клетки-хозяина вирусы неспособны к самовоспроизведению.

Для более полного представления о вирусах необходимо знать их происхождение в процессе эволюции. Существует предположение, хотя и недоказанное, что вирусы — это генетический материал, некогда «сбежавший» из прокариоти-ческих и эукариотических клеток и сохранивший способность к воспроизведению при возвращении в клеточное окружение.

Вне клетки вирусы находятся в совершенно инертном состоянии, однако они обладают набором инструкций (генетическим кодом), необходимых для того, чтобы вновь проникнуть в клетку и, подчинив ее своим инструкциям, заставить производить много идентичных себе (вирусу) копий. Следовательно, логично предположить, что в процессе эволюции вирусы появились позже клеток.

Строение вирусов

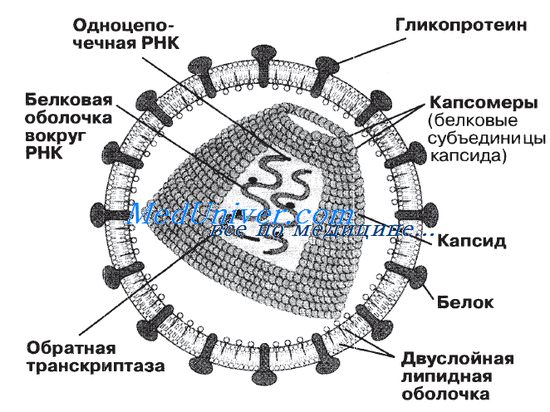

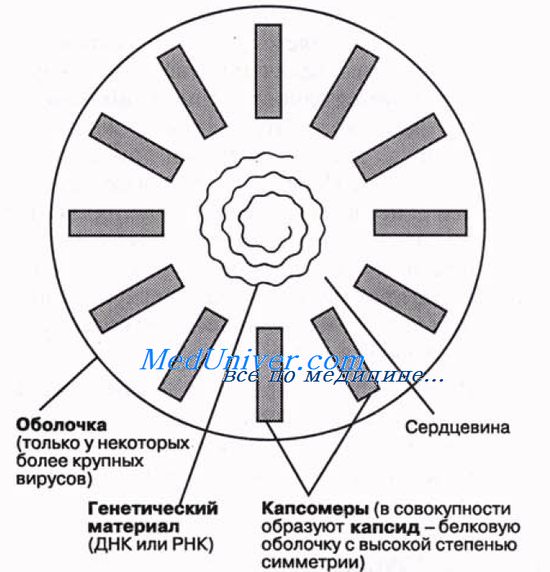

Строение вирусов очень простое. Они состоят из следующих структур:

1) сердцевины — генетического материала, представленного либо ДНК, либо РНК; ДНК или РНК может быть одноцепочечной или двухцепочечной;

2) капеида — защитной белковой оболочки, окружающей сердцевину;

3) нуклеокапсида — сложной структуры, образованной сердцевиной и капсидом;

4) оболочки — у некоторых вирусов, таких как ВИЧ и вирусы гриппа, имеется дополнительный липопротеиновый слой, происходящий из плазматической мембраны клетки-хозяина;

5) капсомеров — идентичных повторяющихся субъединиц, из которых часто бывают построены капсиды.

Общая форма капсида отличается высокой степенью симметрии, обусловливая способность вирусов к кристаллизации. Это дает возможность исследовать их как методом рентгеновской кристаллографии, так и с помощью электронной микроскопии. Как только в клетке-хозяине образуются субъединицы вируса, они сразу же могут путем самосборки объединиться в полную вирусную частицу. Упрощенная схема строения вируса показана на рисунке.

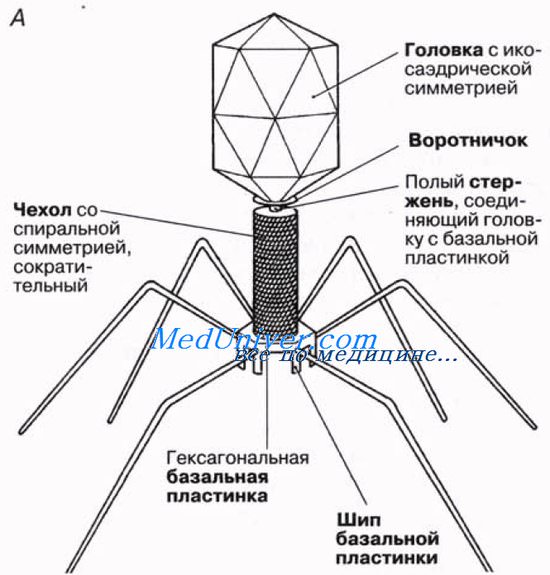

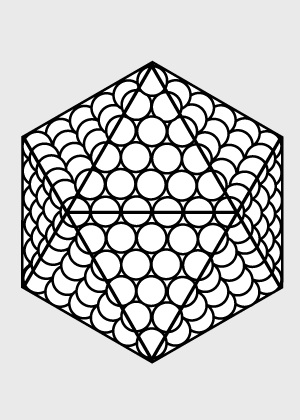

Для структуры капсида вируса характерны определенные типы симметрии, особенно полиэдрическая и спиральная. Полиэдр — это многогранник. Наиболее распространенная полиэдрическая форма у вирусов — икосаэдр, у которого имеется 20 треугольных граней, 12 углов и 30 ребер. На рисунке, А мы видим правильный икосаэдр, а на рисунке, Б — вирус герпеса, в частице которого 162 капсомера организованы в икосаэдр.

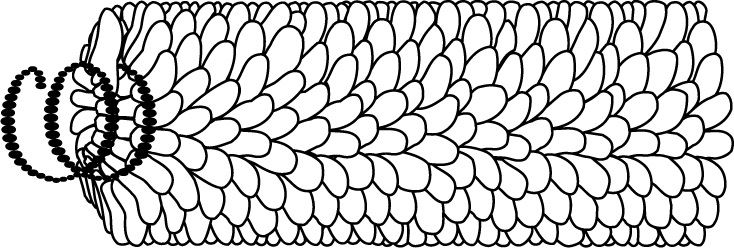

Наглядной иллюстрацией спиральной симметрии может служить показанный на рисунке, РНК-содержащий вирус табачной мозаики (ВТМ). Капсид этого вируса образован 2130 идентичными белковыми капсомерами.

ВТМ был первым вирусом, выделенным в чистом виде. При заражении этим вирусом на листьях больного растения появляются желтые крапинки — так называемая мозаика листьев (рис. 2.18, В). Вирусы распространяются очень быстро либо механически, когда больные растения или его части приходят в соприкосновение со здоровыми растениям, либо воздушным путем с дымом от сигарет, для изготовления которых были использованы зараженные листья.

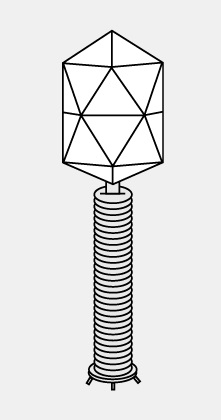

Вирусы, атакующие бактерий, образуют группу, называемую бактериофагами или просто фагами. У некоторых бактериофагов имеются четко выраженная икосаэдрическая головка и хвост, обладающий спиральной симметрией). На рисунке приводятся схематические изображения некоторых вирусов, иллюстрирующие их относительные размеры и общее строение.

Сравнение размеров вирусов и бактерий

Микроорганизмы настолько малы по сравнению с людьми, что может возникнуть соблазн думать, что они примерно одного размера.

Бактерии и вирусы — это микроскопические организмы, которые могут вызывать болезни у животных и человека. Хотя эти микробы могут иметь некоторые общие характеристики, они также очень различны. Бактерии обычно намного крупнее вирусов, и их можно рассматривать под световым микроскопом. Вирусы во много раз меньше бактерий и видны только под электронным микроскопом.

Бактерии — это одноклеточные организмы, которые размножаются бесполым путем независимо от других организмов. Для размножения вирусам требуется помощь живой клетки.

Где они живут

Некоторые бактерии считаются экстремофилами и могут выживать в чрезвычайно суровых условиях, таких как гидротермальные источники, а также в желудках животных и людей.

Вирусы: подобно бактериям, вирусы можно обнаружить практически в любой среде. Это патогены, которые заражают прокариотические и эукариотические организмы, включая животных, растения, бактерии и археи (одноклеточные).

Вирусы, которые заражают экстремофилов, таких как археи, имеют генетическую адаптацию, которая позволяет им выживать в суровых условиях окружающей среды (гидротермальные источники, серные воды и т. д).

Вирусы могут сохраняться на поверхностях и на объектах, которые мы используем каждый день в течение различных отрезков времени (от секунд до лет) в зависимости от типа вируса.

Бактериальная и вирусная структура

Бактерии — это прокариотические клетки, которые проявляют все характеристики живых организмов. Бактериальные клетки содержат органеллы и ДНК, которые погружены в цитоплазму и окружены клеточной стенкой.

Эти органеллы выполняют жизненно важные функции, которые позволяют бактериям получать энергию из окружающей среды и размножаться.

Вирусы: вирусы не считаются клетками, но существуют как частицы нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), заключенные в белковую оболочку.

Некоторые вирусы имеют дополнительную мембрану, называемую оболочкой, которая состоит из фосфолипидов и белков, полученных из клеточной мембраны ранее инфицированной клетки-хозяина.

Эта оболочка помогает вирусу проникнуть в новую клетку путем слияния с клеточной мембраной и помогает ему выйти из нее путем почкования. Также известные как вирионы, вирусные частицы существуют где-то между живыми и неживыми организмами.

Хотя они содержат генетический материал, у них нет клеточной стенки или органелл, необходимых для производства энергии и размножения. Вирусы полагаются исключительно на хозяина для репликации.

Размер и форма

Бактерии: бактерии могут быть найдены в различных формах и размерах. Распространенные формы бактериальных клеток включают кокки (сферические), бациллы (палочковидные), спирали и вибрионы.

Для примера: Один нанометр равен 10 ангстрем. Расстояние между атомами углерода в алмазе равно 0,154 нм. Длины волн видимого света, воспринимаемого человеком, лежат в диапазоне 380—760 нм. Диаметр атома гелия составляет около 0,06 нм, а диаметр рибосомы — около 20 нм.

Микрометр (µm или мкм) — равен одной миллионной доле метра (10 −6 метра или 10 −3 миллиметра). Диаметр эритроцита составляет 7 мкм, толщина человеческого волоса от 40 до 120 мкм, 3–8 мкм — толщина паутины, 70 — 180 мкм — толщина бумаги

Считающаяся самой крупной в мире бактерией, Thiomargarita namibiensis может достигать размера в 750 000 нанометров (0,75 миллиметра) в диаметре.

Вирусы: размер и форма вирусов определяются количеством нуклеиновых кислот и белков, которые они содержат. Вирусы, как правило, имеют сферическую (полиэдрическую), палочковидную или спиральную форму.

Некоторые вирусы, такие как бактериофаги, имеют сложную форму, которая включает в себя добавление белкового хвоста, прикрепленного к капсиду с хвостовыми волокнами, отходящими от хвоста.

Вирусы гораздо меньше бактерий. Обычно их размеры варьируются от 20 до 400 нанометров в диаметре. Самые крупные известные вирусы, пандоравирусы, имеют размер около 1000 нанометров или полный микрометр.

На видео ниже можно посмотреть сравнение размеров различных микроорганизмов, клеток и вирусов.

Микроорганизмы настолько малы по сравнению с людьми, что у вас может возникнуть соблазн думать, что они примерно одного размера.

Как показывает это видео, это совсем не так. Риновирус и вирус полиомиелита имеют размер 0,03 микрона (мкм), эритроцит — 8 мкм, нейрон — 100 мкм и яйцо лягушки — 1 мм. Это диапазон в 5 порядков, примерно такой же разницы, как рост человека и толщина атмосферы Земли.

Размеры вирусов измеряются в чем

(Хранение и передача генетической информации вирусами)

СОСТАВ, РАЗМЕРЫ И ФОРМА.

Если у всех организмов клеточного строения наследственное вещество — это двуцепочечные молекулы ДНК, то вирусы могут содержать не только ДНК, но и РНК, причем оба типа нуклеиновых кислот встречаются как в двуцепочечной, так и в одноцепочечной форме. Для каждого вируса характерна определенная форма нуклеиновой кислоты. Молекулы вирусных РНК и ДНК – неразветвленные (иногда кольцевые) полимеры, построенные из множества звеньев – нуклеотидов, в одной такой молекуле — от нескольких тысяч до нескольких сот тысяч нуклеотидов. Вирусные нуклеиновые кислоты представляют собой длинные нити, более гибкие в случае одноцепочечных молекул и более упругие в случае двуцепочечных.

Существует несколько основных вариантов «внешности» вирионов. Вирусы, построенные только из нуклеиновой кислоты и белка, могут походить на жесткую палочкообразную или гибкую нитевидную спираль, на шар, а также на структуру, имеющую как бы головку и хвостовой отросток. Липиды, если присутствуют, образуют внешнюю мембрану, в которую включаются и некоторые вирусные белки, и такая липопротеидная оболочка обволакивает белковую «сердцевину» с «запечатанной» в ней нуклеиновой кислотой.

Крупнейший из когда–либо открытых вирусов был обнаружен в водонапорной башне в городе Брэдфорд в Англии. Он паразитирует в организмах амеб, но исследователи считают, что он способен также поражать людей. Размеры вируса – 400 нм, он крупнее, чем некоторые бактерии. Однако, некоторые ученые полагают, что исследователи видят не сам вирус, а какую – то бактерию, связанную с ним. Так или иначе, вирус представляет потенциальную опасность. Он уникален не только по размерам в физическом смысле, но и по своему геному, который содержит более 900 генов. Выяснилось, что у человека вырабатываются антитела на этот вирус, поэтому можно полагать, что он поражает и людей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПРИРОДЕ.

Есть вирусы, размножающиеся в клетках животных, растениий,бактерий и грибов.

Особенности строения заражаемой клетки — один из факторов, от которых зависит форма вириона.

У некоторых вирусов «прописка» очень строгая. Например, вирус полиомиелита может жить и размножаться только в клетках (да и то не во всех) человека и приматов.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Как известно, синтез белков осуществляется в рибосомах, а последовательность аминокислот синтезируемых белков задается молекулами матричных РНК (мРНК). При описании разнообразия способов хранения и передачи генетической информации у вирусов удобно обозначать молекулы мРНК как (+) РНК.

Есть обширная группа вирусов, генетический материал которых представляет собой мРНК. Геном таких вирусов называют положительным. Сюда, например, относят вирусы полиомиелита и клещевого энцефалита, а у растений — табачная мозаика. Попав в клетку хозяина, вирусная РНК обеспечивает синтез собственных белков. После этого начинается его размножение. На заключительной стадии из накопившихся вирусных белков и РНК монтируются вирионы.

Геном другой группы вирусов представлен молекулами не мРНК, а их комплиментарной копией, то есть молекулами (-) РНК. Среди них есть вирусы гриппа, кори, бешенства, желтой карликовости картофеля. Инфекционный процесс не может начаться с синтеза белков, записанных в зеркальной форме, т.к. рибосомы не распознают (-) РНК. Но и репликация вирусной РНК кажется невозможной, поскольку в клетке нет собственных ферментов, способных осуществить этот процесс. Вирусы с негативным РНК-геномом решают эту проблему так: они вводят в заражаемую клетку свой геном не в «голом» виде, как поступают вирусы первой группы, а в виде более сложных структур, содержащих, в частности, ДНК-зависимую РНК-полимеразу. Этот вирусный фермент, синтезированный в предыдущем цикле размножения, упакован в вирионе в удобной для доставки в клетку форме. Инфекционный процесс начинается с того, что вирусный фермент копирует вирусный геном, образуя комплиментарные молекулы РНК, то есть (+) РНК. Эти молекулы уже «находят общий язык» с рибосомами. Образуются вирусные белки, в том числе и ДНК-зависимая РНК-полимераза, которая, с одной стороны, обеспечивает размножение вирусного генома в данной клетке, а с другой — «консервируется впрок» во вновь образующихся вирионах.

Есть вирусы, которые близнецы форм с негативной РНК, в их геноме наряду с участками, соответствующими (-) РНК, есть последовательности позитивной полярности.

Четвертая группа — вирусы с двуцепочечной ДНК. Хотя геном этих вирусов и можно условно изобразить как (±) ДНК, во многих случаях в каждой из двух цепочек ДНК имеются участки, соответствующие как позитивной, так и негативной полярности.

Следующая группа — вирусы с одноцепочечным ДНК-геномом, который может быть представлен молекулами как позитивной, так и негативной полярности. Попав в клетку, вирусный геном сначала превращается в двуцепочную форму, это превращение обеспечивает клеточная ДНК-зависимая ДНК-полимераза.

Седьмая группа — ретроидные вирусы, из которых наиболее известен вирус гепатита В. В состав этих вирусов входит двуцепочечная ДНК, но реплицируется она иначе, чем у вирусов четвертой группы. Там вирусную ДНК копирует ДНК-зависимая ДНК-полимераза. Здесь же сначала с вирусной ДНК считывается (+) РНК, которая затем служит матрицей для синтеза двух компонентов вириона: белков и ДНК. Синтез ДНК осуществляет вирусный фермент с активностью ревертазы по схеме, которая реализуется у ретровирусов.

ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛЕТКОЙ.

Существуют два основных типа взаимодействия вируса и клетки, принципиальное различие между которыми — степень автономии вируса от своего «хозяина». Есть вирусы-«соглашатели», которые более склонны подчиняться клеточному контролю. Геном этих вирионов включается в состав клеточной хромосомы, при этом вирусная ДНК ковалентно соединяется с клеточной. Вирусные гены, как бы, превращаются в клеточные. Далее события могут развиваться по-разному. В одном случае они, почти не проявляет активности. Клетки и их хромосомы делятся, а вместе с хромосомами в каждую дочернюю клетку попадают и затаившиеся вирусный геном. И при определенных обстоятельствах вирус активизируется.

В другом случае в зараженной клетке постоянно производятся новые и новые поколения вирионов, но клетка при этом не погибает.

РАСШИФРОВАН ГЕНОМ ВИРУСА АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ.

Таким образом можно отметить, что и внутреннее содержание и форма, и поведение вирусов очень разнообразны и индивидуальны.

Вирусы с негативной РНК устроены намного сложнее т.к. вирион содержит не только РНК, но и ферменты, которые способны ее реплицировать. Введение в клетку не только собственной РНК, но и РНК – полимеразы обеспечивает наработку множества молекул (+) РНК (в том числе и мРНК), которые могут конкурировать с клеточным мРНК не только умением, но и числом.

«Вирусология», 3 т. / Под ред. Б. Филдса, Д.Найпа. М.: «Мир», 1989 г.

Вирусы

ВИРУСЫ, мельчайшие возбудители инфекционных болезней. В переводе с латинского virus означает «яд, ядовитое начало».

До конца 19 в. термин «вирус» использовался в медицине для обозначения любого инфекционного агента, вызывающего заболевание. Современное значение это слово приобрело после 1892, когда русский ботаник Д.И.Ивановский установил «фильтруемость» возбудителя мозаичной болезни табака (табачной мозаики). Он показал, что клеточный сок из зараженных этой болезнью растений, пропущенный через специальные фильтры, задерживающие бактерии, сохраняет способность вызывать то же заболевание у здоровых растений.

Пять лет спустя другой фильтрующийся агент – возбудитель ящура крупного рогатого скота – был обнаружен немецким бактериологом Ф.Лёффлером. В 1898 голландский ботаник М.Бейеринк повторил в расширенном варианте эти опыты и подтвердил выводы Ивановского. Он назвал «фильтрующееся ядовитое начало», вызывающее табачную мозаику, «фильтрующимся вирусом». Этот термин использовался на протяжении многих лет и постепенно сократился до одного слова – «вирус».

В 1901 американский военный хирург У.Рид и его коллеги установили, что возбудитель желтой лихорадки также является фильтрующимся вирусом. Желтая лихорадка была первым заболеванием человека, опознанным как вирусное, однако потребовалось еще 26 лет, чтобы ее вирусное происхождение было окончательно доказано.

СВОЙСТВА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСОВ.

Наиболее просто устроенные вирусы состоят из нуклеиновой кислоты, являющейся генетическим материалом (геномом) вируса, и покрывающего нуклеиновую кислоту белкового чехла. В состав некоторых вирусов входят также углеводы и жиры (липиды). Таким образом, вирусы можно рассматривать просто как мобильные наборы генетической информации.

Принято считать, что вирусы произошли в результате обособления (автономизации) отдельных генетических элементов клетки, получивших, кроме того, способность передаваться от организма к организму. В нормальной клетке происходят перемещения нескольких типов генетических структур, например матричной, или информационной, РНК (мРНК), транспозонов, интронов, плазмид. Такие мобильные элементы, возможно, были предшественниками, или прародителями, вирусов.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВИРУСЫ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ?

В 1935 американский биохимик У.Стэнли выделил в кристаллической форме вирус табачной мозаики, доказав тем самым его молекулярную природу. Полученные результаты вызвали бурные дискуссии о природе вирусов: являются ли они живыми организмами или просто активированными молекулами? Действительно, внутри зараженной клетки вирусы проявляют себя как интегральные компоненты более сложных живых систем, но вне клетки представляют собой метаболически инертные нуклеопротеины. Вирусы содержат генетическую информацию, но не могут самостоятельно реализовать ее, не обладая собственным механизмом синтеза белка. Когда особенности строения и репродукции вирусов оказались выясненными, вопрос о том, являются ли они живыми, постепенно утратил свое значение.

РАЗМЕРЫ ВИРУСОВ.

СТРОЕНИЕ ВИРУСОВ

Полноценная по строению и инфекционная, т.е. способная вызвать заражение, вирусная частица вне клетки называется вирионом. Сердцевина («ядро») вириона содержит одну молекулу, а иногда две или несколько молекул нуклеиновой кислоты. Белковый чехол, покрывающий нуклеиновую кислоту вириона и защищающий ее от вредных воздействий окружающей среды, называется капсидом.

Нуклеиновая кислота вириона является генетическим материалом вируса (его геномом) и представлена дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) или рибонуклеиновой кислотой (РНК), но никогда двумя этими соединениями сразу. (Хламидии, риккетсии и все другие «истинно живые» микроорганизмы содержат одновременно ДНК и РНК.) Нуклеиновые кислоты самых мелких вирусов содержат три или четыре гена, тогда как самые крупные вирусы имеют до ста генов.

У некоторых вирусов в дополнение к капсиду имеется еще и внешняя оболочка, состоящая из белков и липидов. Она образуется из мембран зараженной клетки, содержащих встроенные вирусные белки. Термины «голые вирионы» и «лишенные оболочки вирионы» используются как синонимы. Капсиды самых мелких и просто устроенных вирусов могут состоять лишь из одного или нескольких видов белковых молекул. Несколько молекул одного или разных белков объединяются в субъединицы, называемые капсомерами. Капсомеры, в свою очередь, образуют правильные геометрические структуры вирусного капсида. У разных вирусов форма капсида является характерной особенностью (признаком) вириона.

Вирионы со спиральным типом симметрии, как у вируса табачной мозаики, имеют форму удлиненного цилиндра; внутри белкового чехла, состоящего из отдельных субъединиц – капсомеров, находится свернутая спираль нуклеиновой кислоты (РНК). Вирионы с икосаэдрическим типом симметрии (от греч. eikosi – двадцать, hedra – поверхность), как у полиовируса, имеют сферическую, а точнее, многогранную форму; их капсиды построены из 20 правильных треугольных фасеток (поверхностей) и похожи на геодезический купол.

У отдельных бактериофагов (вирусов бактерий; фагов) смешанный тип симметрии. У т.н. «хвостатых» фагов головка имеет вид сферического капсида; от нее отходит длинный трубчатый отросток – «хвост».

Встречаются вирусы с еще более сложным строением. Вирионы поксвирусов (вирусы группы оспы) не имеют правильного, типичного капсида: между сердцевиной и наружной оболочкой у них располагаются трубчатые и мембранные структуры.

РЕПЛИКАЦИЯ ВИРУСОВ

Генетическую информацию, закодированную в отдельном гене, в общем можно рассматривать как инструкцию по производству определенного белка в клетке. Такая инструкция воспринимается клеткой только в том случае, если она послана в виде мРНК. Поэтому клетки, у которых генетический материал представлен ДНК, должны «переписать» (транскрибировать) эту информацию в комплементарную копию мРНК. ДНК-содержащие вирусы по способу репликации отличаются от РНК-содержащих вирусов.

ДНК обычно существует в виде двухцепочечных структур: две полинуклеотидные цепочки соединены водородными связями и закручены таким образом, что образуется двойная спираль. РНК, напротив, обычно существует в виде одноцепочечных структур. Однако геном отдельных вирусов представляет собой одноцепочечную ДНК или двухцепочечную РНК. Нити (цепочки) вирусной нуклеиновой кислоты, двойные или одинарные, могут иметь линейную форму или замыкаться в кольцо.

Первый этап репликации вирусов связан с проникновением вирусной нуклеиновой кислоты в клетку организма-хозяина. Этому процессу могут способствовать специальные ферменты, входящие в состав капсида или внешней оболочки вириона, причем оболочка остается снаружи клетки или вирион теряет ее сразу после проникновения внутрь клетки. Вирус находит подходящую для его размножения клетку, контактируя отдельными участками своего капсида (или внешней оболочки) со специфическими рецепторами на поверхности клетки по типу «ключ – замок». Если специфические («узнающие») рецепторы на поверхности клетки отсутствуют, то клетка не чувствительна к вирусной инфекции: вирус в нее не проникает.

Для того чтобы реализовать свою генетическую информацию, проникшая в клетку вирусная ДНК транскрибируется специальными ферментами в мРНК. Образовавшаяся мРНК перемещается к клеточным «фабрикам» синтеза белка – рибосомам, где она заменяет клеточные «послания» собственными «инструкциями» и транслируется (прочитывается), в результате чего синтезируются вирусные белки. Сама же вирусная ДНК многократно удваивается (дуплицируется) при участии другого набора ферментов, как вирусных, так и принадлежащих клетке.

Синтезированный белок, который используется для строительства капсида, и размноженная во многих копиях вирусная ДНК объединяются и формируют новые, «дочерние» вирионы. Сформированное вирусное потомство покидает использованную клетку и заражает новые: цикл репродукции вируса повторяется. Некоторые вирусы во время отпочковывания от поверхности клетки захватывают часть клеточной мембраны, в которую «заблаговременно» встроились вирусные белки, и таким образом приобретают оболочку. Что касается клетки-хозяина, то она в итоге оказывается поврежденной или даже полностью разрушенной.

У некоторых ДНК-содержащих вирусов сам цикл репродукции в клетке не связан с немедленной репликацией вирусной ДНК; вместо этого вирусная ДНК встраивается (интегрируется) в ДНК клетки-хозяина. На этой стадии вирус как единое структурное образование исчезает: его геном становится частью генетического аппарата клетки и даже реплицируется в составе клеточной ДНК во время деления клетки. Однако впоследствии, иногда через много лет, вирус может появиться вновь – запускается механизм синтеза вирусных белков, которые, объединяясь с вирусной ДНК, формируют новые вирионы.

У некоторых РНК-содержащих вирусов геном (РНК) может непосредственно выполнять роль мРНК. Однако эта особенность характерна только для вирусов с «+» нитью РНК (т.е. с РНК, имеющей положительную полярность). У вирусов с «-» нитью РНК последняя должна сначала «переписаться» в «+» нить; только после этого начинается синтез вирусных белков и происходит репликация вируса.

Так называемые ретровирусы содержат в качестве генома РНК и имеют необычный способ транскрипции генетического материала: вместо транскрипции ДНК в РНК, как это происходит в клетке и характерно для ДНК-содержащих вирусов, их РНК транскрибируется в ДНК. Двухцепочечная ДНК вируса затем встраивается в хромосомную ДНК клетки. На матрице такой вирусной ДНК синтезируется новая вирусная РНК, которая, как и другие, определяет синтез вирусных белков.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ

Если вирусы действительно являются мобильными генетическими элементами, получившими «автономию» (независимость) от генетического аппарата их хозяев (разных типов клеток), то разные группы вирусов (с разным геномом, строением и репликацией) должны были возникнуть независимо друг от друга. Поэтому построить для всех вирусов единую родословную, связывающую их на основе эволюционных взаимоотношений, невозможно. Принципы «естественной» классификации, используемые в систематике животных, не подходят для вирусов.

Тем не менее система классификации вирусов необходима в практической работе, и попытки ее создания предпринимались неоднократно. Наиболее продуктивным оказался подход, основанный на структурно-функциональной характеристике вирусов: чтобы отличить разные группы вирусов друг от друга, описывают тип их нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК, каждая из которых может быть одноцепочечной или двухцепочечной), ее размеры (число нуклеотидов в цепочке нуклеиновой кислоты), число молекул нуклеиновой кислоты в одном вирионе, геометрию вириона и особенности строения капсида и наружной оболочки вириона, тип хозяина (растения, бактерии, насекомые, млекопитающие и т.д.), особенности вызываемой вирусами патологии (симптомы и характер заболевания), антигенные свойства вирусных белков и особенности реакции иммунной системы организма на внедрение вируса.

В систему классификации вирусов не вполне укладывается группа микроскопических возбудителей болезней, называемая вироидами (т.е. вирусоподобными частицами). Вироиды вызывают многие распространенные среди растений болезни. Это мельчайшие инфекционные агенты, лишенные даже простейшего белкового чехла (имеющегося у всех вирусов); они состоят только из замкнутой в кольцо одноцепочечной РНК.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ВИРУСОВ И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ.

Хотя вирусы не являются полноценными живыми организмами, их эволюционное развитие имеет много общего с эволюцией других патогенных организмов. Для того чтобы сохраниться как вид, ни один паразит не может быть слишком опасным для своего основного хозяина, в котором размножается. В противном случае это привело бы к полному исчезновению хозяина как биологического вида, а вместе с ним и самого возбудителя. В то же время любой патогенный организм не сможет существовать как биологический вид, если у его основного хозяина слишком быстро и эффективно развивается иммунитет, позволяющий подавлять репродукцию возбудителя. Поэтому вирус, вызывающий острое и тяжелое заболевание у какого-либо вида животных, обычно имеет еще и другого хозяина. Размножаясь в последнем, вирус не наносит ему (как виду) существенного вреда, однако такое относительно безвредное сосуществование поддерживает циркуляцию вируса в природе. Так, например, вирус бешенства в природе сохраняется среди грызунов, для которых заражение этим вирусом не является смертельным.

Природным резервуаром для вирусов лошадиных энцефалитов, особо опасных для лошадей и в несколько меньшей степени для человека, являются птицы. Эти вирусы переносятся кровососущими комарами, в которых вирус размножается без существенного вреда для комара. Иногда вирусы могут передаваться насекомыми пассивно (без размножения в них), однако чаще всего они репродуцируются в переносчиках.

Для многих вирусов, например кори, герпеса и отчасти гриппа, основным природным резервуаром является человек. Передача этих вирусов происходит воздушно-капельным или контактным путем.

Распространение некоторых вирусных заболеваний, как и других инфекций, полно неожиданностей. Например, в группах людей, проживающих в антисанитарных условиях, практически все дети в раннем возрасте переносят полиомиелит, обычно протекающий в легкой форме, и приобретают иммунитет. Если же условия жизни в этих группах улучшаются, дети младшего возраста обычно полиомиелитом не болеют, но заболевание может возникнуть в более старшем возрасте, и тогда оно часто протекает в тяжелой форме.

Многие вирусы не могут долго сохраняться в природе при низкой плотности расселения вида-хозяина. Малочисленность популяций первобытных охотников и сборщиков растений создавала неблагоприятные условия для существования некоторых вирусов; поэтому весьма вероятно, что какие-то вирусы человека возникли позже, с появлением городских и сельских поселений. Предполагается, что вирус кори первоначально существовал среди собак (как возбудитель лихорадки), а натуральная оспа человека могла появиться в результате эволюции оспы коров или мышей. К наиболее «свежим» примерам эволюции вирусов можно отнести синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). Существуют данные о генетическом сходстве вирусов иммунодефицита человека и африканских зеленых мартышек.

«Новые» инфекции обычно протекают в тяжелой форме, нередко со смертельным исходом, но в процессе эволюции возбудителя они могут стать более легкими. Хороший пример – история вируса миксоматоза. В 1950 этот вирус, эндемичный для Южной Америки и довольно безобидный для местных кроликов, вместе с европейскими породами этих животных был завезен в Австралию. Заболевание австралийских кроликов, ранее не встречавшихся с данным вирусом, было смертельным в 99,5% случаев. Несколько лет спустя смертность от этого заболевания значительно снизилась, в некоторых районах до 50%, что объясняется не только «аттенуирующими» (ослабляющими) мутациями в вирусном геноме, но и возросшей генетической устойчивостью кроликов к заболеванию, причем в обоих случаях эффективная природная селекция произошла под мощным давлением естественного отбора.

Репродукция вирусов в природе поддерживается разными типами организмов: бактериями, грибами, простейшими, растениями, животными. Например, насекомые часто страдают от вирусов, которые накапливаются в их клетках в виде крупных кристаллов. Растения нередко поражаются мелкими и просто устроенными РНК-содержащими вирусами. Эти вирусы даже не имеют специальных механизмов для проникновения в клетку. Они переносятся насекомыми (которые питаются клеточным соком), круглыми червями и контактным способом, заражая растение при его механическом повреждении. Вирусы бактерий (бактериофаги) имеют наиболее сложный механизм доставки своего генетического материала в чувствительную бактериальную клетку. Сначала «хвост» фага, имеющий вид тонкой трубочки, прикрепляется к стенке бактерии. Затем специальные ферменты «хвоста» растворяют участок бактериальной стенки и в образовавшееся отверстие через «хвост», как через иглу шприца, впрыскивается генетический материал фага (обычно ДНК).

Более десяти основных групп вирусов патогенны для человека. Среди ДНК-содержащих вирусов это семейство поксвирусов (вызывающих натуральную оспу, коровью оспу и другие оспенные инфекции), вирусы группы герпеса (герпетические высыпания на губах, ветряная оспа), аденовирусы (заболевания дыхательных путей и глаз), семейство паповавирусов (бородавки и другие разрастания кожи), гепаднавирусы (вирус гепатита B). РНК-содержащих вирусов, болезнетворных для человека, значительно больше. Пикорнавирусы (от лат. pico – очень мелкий, англ. RNA – РНК) – самые мелкие вирусы млекопитающих, похожие на некоторые вирусы растений; они вызывают полиомиелит, гепатит А, острые простудные заболевания. Миксовирусы и парамиксовирусы – причина разных форм гриппа, кори и эпидемического паротита (свинки). Арбовирусы (от англ. arthropod borne – «переносимые членистоногими») – самая большая группа вирусов (более 300) – переносятся насекомыми и являются возбудителями клещевого и японского энцефалитов, желтой лихорадки, менингоэнцефалитов лошадей, колорадской клещевой лихорадки, шотландского энцефалита овец и других опасных болезней. Реовирусы – довольно редкие возбудители респираторных и кишечных заболеваний человека – стали предметом особого научного интереса в силу того, что их генетический материал представлен двухцепочечной фрагментированной РНК.

Возбудители некоторых болезней, в том числе очень тяжелых, не укладываются ни в одну из вышеперечисленных категорий. К особой группе медленных вирусных инфекций еще недавно относили, например, болезнь Крейтцфельда – Якоба и куру – дегенеративные заболевания головного мозга, имеющие очень продолжительный инкубационный период. Однако оказалось, что они вызываются не вирусами, а мельчайшими инфекционными агентами белковой природы – прионами.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА.

Репродукция вирусов тесно переплетается с механизмами синтеза белка и нуклеиновых кислот клетки в зараженном организме. Поэтому создать лекарства, избирательно подавляющие вирус, но не наносящие вреда организму, – задача чрезвычайно трудная. Все же оказалось, что у наиболее крупных вирусов герпеса и оспы геномные ДНК кодируют большое число ферментов, отличающихся по свойствам от сходных клеточных ферментов, и это послужило основой для разработки противовирусных препаратов. Действительно, создано несколько препаратов, механизм действия которых основан на подавлении синтеза вирусных ДНК. Некоторые соединения, слишком токсичные для общего применения (внутривенно или через рот), годятся для местного использования, например при поражении глаз вирусом герпеса.

Известно, что в организме человека вырабатываются особые белки – интерфероны. Они подавляют трансляцию вирусных нуклеиновых кислот и таким образом угнетают размножение вируса. Благодаря генной инженерии стали доступны и проходят проверку в медицинской практике интерфероны, производимые бактериями.

К самым действенным элементам естественной защиты организма относятся специфические антитела (специальные белки, вырабатываемые иммунной системой), которые взаимодействуют с соответствующим вирусом и тем самым эффективно препятствуют развитию болезни; однако они не могут нейтрализовать вирус, уже проникший в клетку. Примером может служить герпетическая инфекция: вирус герпеса сохраняется в клетках нервных узлов (ганглиев), где антитела не могут его достичь. Время от времени вирус активируется и вызывает рецидивы заболевания.

Обычно специфические антитела образуются в организме в результате проникновения в него возбудителя инфекции. Организму можно помочь, усиливая выработку антител искусственно, в том числе создавая иммунитет заранее, с помощью вакцинации. Именно таким способом, путем массовой вакцинации, заболевание натуральной оспой было практически ликвидировано во всем мире.

Современные методы вакцинации и иммунизации разделяются на три основных группы. Во-первых, это использование ослабленного штамма вируса, который стимулирует в организме продуцирование антител, эффективно действующих против более патогенного штамма. Во-вторых, введение убитого вируса (например, инактивированного формалином), который тоже индуцирует образование антител. Третий вариант – т.н. «пассивная» иммунизация, т.е. введение уже готовых «чужих» антител. Животное, например лошадь, иммунизируют, затем из ее крови выделяют антитела, очищают их и используют для введения пациенту, чтобы создать немедленный, но непродолжительный иммунитет. Иногда используют антитела из крови человека, перенесшего данное заболевание (например, корь, клещевой энцефалит).

НАКОПЛЕНИЕ ВИРУСОВ.

Для приготовления вакцинных препаратов необходимо накопить вирус. С этой целью часто используют развивающиеся куриные эмбрионы, которых заражают данным вирусом. После инкубирования зараженных эмбрионов в течение определенного времени накопившийся в них вследствие размножения вирус собирают, очищают (центрифугированием или другим способом) и, если нужно, инактивируют. Очень важно удалить из препаратов вируса все балластные примеси, которые могут вызывать серьезные осложнения при вакцинации. Конечно, не менее важно убедиться, что в препаратах не осталось неинактивированного патогенного вируса. В последние годы для накопления вирусов широко используют различные типы клеточных культур.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСОВ

Вирусы бактерий первыми стали объектом детальных исследований как наиболее удобная модель, обладающая рядом преимуществ по сравнению с другими вирусами. Полный цикл репликации фагов, т.е. время от заражения бактериальной клетки до выхода из нее размножившихся вирусных частиц, происходит в течение одного часа. Другие вирусы обычно накапливаются в течение нескольких суток или даже более продолжительного времени. Незадолго до Второй мировой войны и вскоре после ее окончания были разработаны методы изучения отдельных вирусных частиц. Чашки с питательным агаром, на котором выращен монослой (сплошной слой) бактериальных клеток, заражают частицами фага, используя для этого его последовательные разведения. Размножаясь, вирус убивает «приютившую» его клетку и проникает в соседние, которые тоже гибнут после накопления фагового потомства. Участок погибших клеток виден невооруженным глазом как светлое пятно. Такие пятна называют «негативными колониями», или бляшками. Разработанный метод позволил изучать потомство отдельных вирусных частиц, обнаружить генетическую рекомбинацию вирусов и определить генетическую структуру и способы репликации фагов в деталях, казавшихся ранее невероятными.

Работы с бактериофагами способствовали расширению методического арсенала в изучении вирусов животных. До этого исследования вирусов позвоночных выполнялись в основном на лабораторных животных; такие опыты были очень трудоемки, дороги и не очень информативны. Впоследствие появились новые методы, основанные на применении тканевых культур; бактериальные клетки, использовавшиеся в экспериментах с фагами, были заменены на клетки позвоночных. Однако для изучения механизмов развития вирусных заболеваний эксперименты на лабораторных животных очень важны и продолжают проводиться в настоящее время.