Разрыв мениска и крестообразной связки чем грозит

Что такое разрыв передней крестообразной связки? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Коновалова Е.А., травматолога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

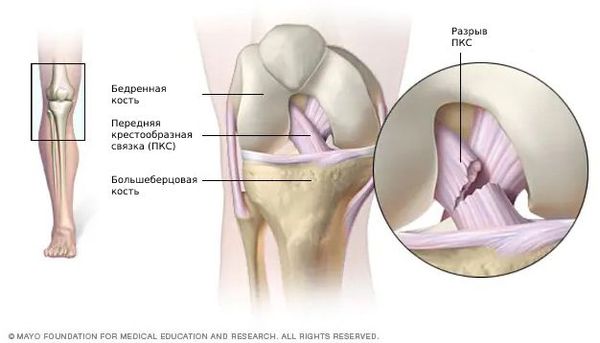

Разрыв передней крестообразной связки (anterior cruciate ligament injury) — это одна из самых тяжёлых травм коленного сустава. Повреждение сопровождается щелчком в колене и невозможностью продолжать физическую активность. Затем появляется отёк и становится трудно сгибать и разгибать ногу в суставе.

Распространённость

Причины разрыва ПКС

Прямая травма — возникает при ударе по бедру, голени и колену. Чаще встречается у спортсменов, например у футболистов, борцов и боксёров. Реже разрыв связки происходит при ДТП.

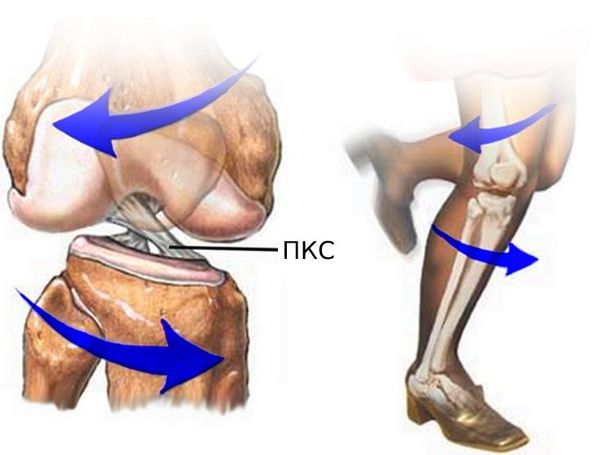

Непрямая травма — возникает, когда нет прямого удара по коленному суставу. Может произойти из-за резкого отклонения бедра с туловищем внутрь или наружу. Голень при этом повёрнута или фиксирована. Из-за такого отклонения в коленном суставе возникает «скручивание», вызывающее разрыв связки.

Чаще всего ПКС разрывается при отклонении голени наружу и кручении бедра внутрь. Особенно такая травма распространена среди спортсменов: футболистов, гандболистов, баскетболистов и волейболистов.

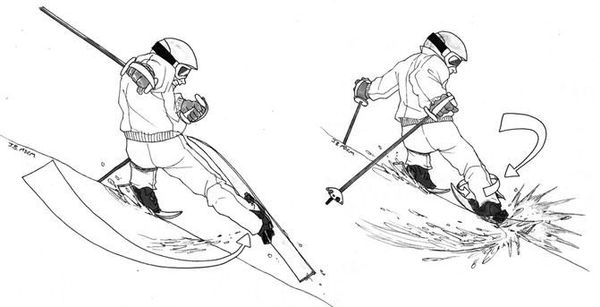

Фантом стопы — это механизм травмы, характерный для падения с лыж. Входя в снег, лыжня поворачивается наружу, а край лыжи становится «фантомной стопой». Так как стопа и голень пристёгнуты к лыжне ботинком, они перекручиваются вслед за лыжнёй, нога при этом остаётся согнутой в коленном суставе. Из-за возникающего скручивания ПКС разрывается. Травма чаще бывает изолированной, т. е. мениски и связки колена не повреждаются.

Механизм, обусловленный лыжным ботинком, — так называют травму, которая встречается среди горнолыжников, использующих высокие и жёсткие лыжные ботинки. При падении на спину бедро и туловище смещаются назад, ботинок при этом удерживает голень. В результате ПКС избыточно натягивается, что может привести к её разрыву.

Симптомы разрыва передней крестообразной связки

Симптомы острого периода:

Патогенез разрыва передней крестообразной связки

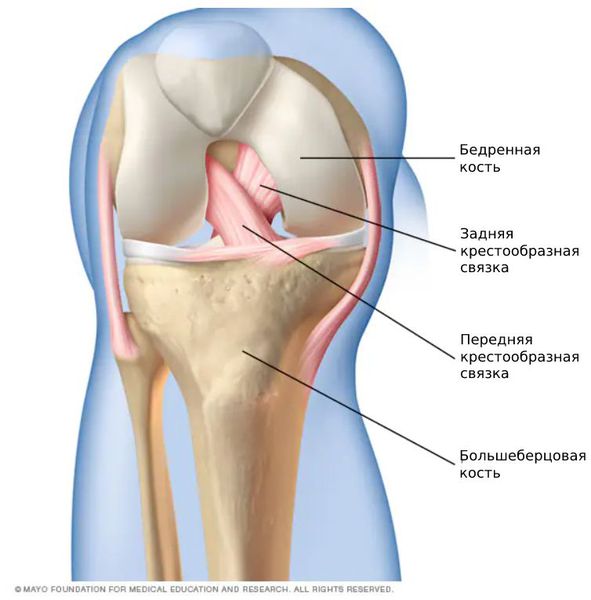

Передняя крестообразная связка состоит из трёх пучков:

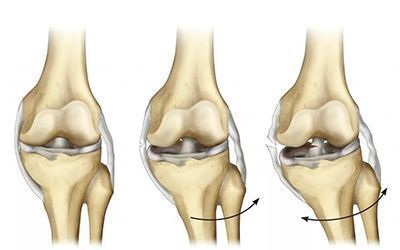

Основная функция ПКС — удерживать голени от смещения. Чаще всего разрывы связки вызваны кручением на опорной ноге, когда бедро и корпус вращаются, а голень со стопой остаются фиксированными. Повреждение ПКС приводит к нестабильности в коленном суставе, т. е. дискомфорту от смещения голени относительно бедра.

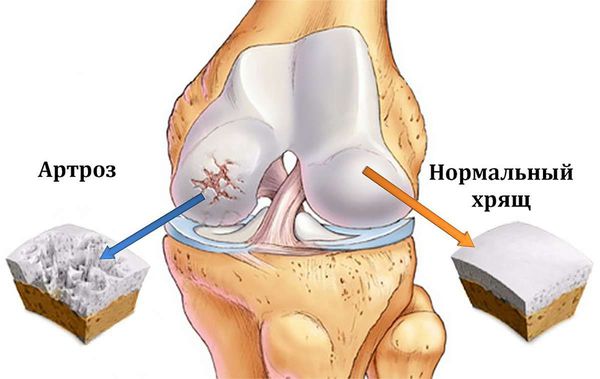

Если такое состояние длится долго, то суставные хрящи, мениски и остальные структуры сустава изнашиваются и развивается деформирующий артроз. Этот процесс протекает с разной скоростью, зависящей как от травмирующего агента, так и от генетической предрасположенности. Со временем пациент начинает ощущать ноющую боль в колене, сначала при длительной нагрузке, а затем и в покое, дискомфорт не проходит даже во сне.

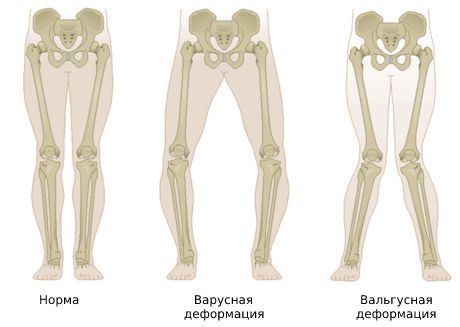

Больной начинает « щадить » ногу и меньше на неё опираться. Из-за этого нарушается биомеханика походки, увеличивается нагрузка на структуры сустава и возникает вальгусная (X-образная) либо варусная (O-образная) деформация.

Классификация и стадии развития разрыва передней крестообразной связки

Типы повреждения ПКС в зависимости от давности и распространённости травмы:

Степени повреждения ПКС:

Осложнения разрыва передней крестообразной связки

Диагностика разрыва передней крестообразной связки

Крестообразные связки помогают поддерживать стабильность коленного сустава и нормальную биомеханику походки. Они также важны для правильного взаимодействия суставных поверхностей при ходьбе, беге, сгибании и разгибании голени. Поэтому следует своевременно выявлять и лечить их повреждения.

Заподозрить разрыв ПКС можно по вышеописанным симптомам, данным анамнеза, результатам специальных тестов и инструментальных методов обследования. Предположить повреждение и поставить окончательный диагноз можно ещё в острый период травмы. При значительном скоплении крови в полости сустава (гемартрозе) пациент чувствует распирание в коленном суставе, прикосновения к нему резко болезненны, возникает выраженный отёк колена.

Специфические тесты

При диагностике повреждений ПКС обязательно проводят специфические тесты.

Оба метода позволяют выявить чрезмерное смещение голени кпереди и определить его степень. Чтобы сравнить результаты, тесты обязательно проводят и на здоровой ноге.

Чтобы подтвердить диагноз, врач вряд ли будет использовать все тесты: обычно достаточно несколько методов. К ним прибегают, если разрыв связки не удалось выявить сразу, а по данным анамнеза и МРТ доктор подозревает её повреждение. Тесты может проводить только врач, самостоятельно их делать нельзя.

Инструментальные методы диагностики

Признаки разрыва ПКС:

В остром периоде обязательно проводится рентгенография. Метод позволяет исключить или выявить сопутствующие повреждения костных структур, которые могут указывать на разрыв ПКС:

Лабораторные анализы для диагностики разрыва ПКС не используются, поскольку они не дают никакой информации о состоянии сустава.

Лечение разрыва передней крестообразной связки

В остром периоде необходимо устранить боль, отёк и воспаление. При выраженном отёке коленного сустава проводят пункцию для эвакуации крови. Также назначают противовоспалительные препараты, на поражённую ногу прикладывают холод и обеспечивают покой.

После стихания острой фазы показан фиксатор — бандаж, ортез или суппорт. Его носят, чтобы стабилизировать коленный сустав и приступить к более качественной реабилитации. Основным минусом является строгий подбор по размеру и модели.

Для операции используют трансплантаты:

Сперва трансплантат извлекается и обрабатывается, затем его устанавливают и фиксируют в области разорванной связки, остатки которой предварительно удаляются.

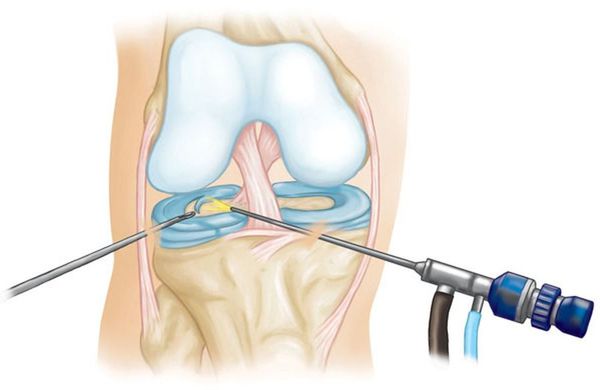

Все манипуляции на суставе производятся малоинвазивно, т. е. через несколько проколов и под контролем видеоаппаратуры. Это значительно уменьшает травматичность и позволяет пациенту быстрее восстановиться.

После операции больной наблюдается в стационаре 3 – 4 дня. Ему назначаются противовоспалительные и обезболивающие препараты. Также контролируется заживление и проводятся регулярные перевязки послеоперационной раны.

Затем, в среднем на две недели, на прооперированную ногу накладывается гипс или жёсткий ортез. Это создаёт неподвижность в суставе, уменьшает послеоперационный отёк и боль. Ходить в этот период следует с костылями, постепенно повышая нагрузку на ногу: в первые дни после операции без нагрузки, затем каждую неделю увеличивают на 25 %, к 4-й неделе выходят на полную нагрузку.

Полностью отказаться от костыля можно, когда восстановилась нормальная походка и пациент может перекатываться с пятки на носок. Чтобы ускорить заживление и улучшить питание тканей в области сустава, следует выполнять комплекс изометрических упражнений, т. е. сокращать мышцы без нагрузки.

Реабилитация

После выписки из больницы пациенту необходимо обратиться к реабилитологу, который подробно расскажет, как действовать дальше. Чтобы восстановить функции прооперированной ноги, назначается ЛФК и комплекс физиотерапевтического лечения. Методы физиотерапии подбираются строго индивидуально физиотерапевтом.

Прогноз. Профилактика

При своевременном адекватном лечении и правильно проведённой реабилитации прогноз благоприятный. Более чем у 95 % пациентов функции сустава полностью восстанавливаются.

Без оперативного лечения прогноз неблагоприятный. Со временем почти неизбежно формируется деформирующий гонартроз. Это осложнение требует одномыщелкового либо тотального эндопротезирования коленного сустава — большой и травматической операции по замене коленного сустава на искусственный имплантат.

При нарушении рекомендаций врача или повторной травме возможны рецидивы. Также к повторному повреждению могут привести ошибки при проведении операции.

Профилактики повреждений ПКС, как системы чётких и последовательных мероприятий, к сожалению, не существует. Снизить риск травмы у спортсменов поможет полноценно выполненная разминка, укрепляющие тренировки и специальные упражнения в условиях нестабильности. При беге, прыжках и рывках важно соблюдать правильную технику. В быту и на производстве необходимо придерживаться общеизвестных правил безопасности.

Разрыв связок коленного сустава: лечение без операции

Автор статьи

Разрывы связок относятся к наиболее часто встречаемым типам повреждения коленного сустава травматического происхождения. По частоте эта травма на втором месте, после разрывов менисков. Приблизительно у 45% пациентов, которые обращаются к ортопеду или травматологу по поводу травмы колена, диагностируется разрыв связок колена. Значительно чаще повреждается передняя крестообразная связка (ПКС). Намного реже – задняя или боковые. Если нарушение целостности ПКС может происходить изолированно, то разрыв других связок обычно ассоциирован с другими повреждениями колена.

Какие бывают разрывы связок?

разрывы связок

Большинство людей стремятся восстановиться без операции. Ведь хирургическое вмешательство всегда связано с определенным дискомфортом. Такое лечение дорого обходится, связано с необходимостью продолжительного восстановления. Тем не менее, большинство клинических случаев разрывов связок колена требуют именно хирургического лечения. Нужна ли операция, зависит от того, какие связки разорваны, полный это разрыв или частичный, насколько сохранена функция сустава. Если человек нуждается в операции, но не получает её, это чревато тяжелыми последствиями:

развитием посттравматического гонартроза;

Внутри колена есть несколько связок. Это передняя и задняя крестообразные, боковые, а также связка надколенника. Прогноз во многом зависит от того, какие именно связочные структуры повреждены.

При полном разрыве всегда развивается нестабильность сустава. Потому что связки больше не ограничивают его подвижности. Выделяют три формы нестабильности:

Компенсированная форма. Большинство показателей в норме. Атрофия мышц не выявляется клинически. Нарушения функции сустава можно выявить только при инструментальных исследованиях.

Субкомпенсированная форма. Появляется боль, хруст в суставе, атрофируются мышцы бедра. На пораженной стороне окружность бедра меньше на 3-4 см. Но клинически нестабильность проявляется только при сильной нагрузке: беге, приседаниях и т.д. На рентгенограмме выявляются признаки гонартроза 1 степени.

Декомпенсированная форма. Постоянная боль, неустойчивость при ходьбе, очевидные клинические признаки нестабильности сустава. Многие используют трость. Больной жалуется на патологическую подвижность сустава. На рентгене может определяться гонартроз 2-3 степени.

Боковые связки

Внутри колена есть две боковые связки: наружная или внутренняя. Если разорвана только одна из них, возможно проведение консервативного лечения. В остром периоде травмы больной может находиться в стационаре.

Боковые связки

В ближайшие сроки после поступления пациента в больницу ему проводят пункцию сустава. Задача врача состоит в том, чтобы устранить гемартроз (скопление крови внутри колена), а также снять боль. Для уменьшения болевого синдрома после промывания сустава внутрь вводят местные анестетики (например, 0,5% прокаин).

На колено накладывают гипсовую лонгету. Её пациент носит около 1 недели. Снимают гипс после устранения отечности сустава. Затем её меняют на циркулярную повязку. Она идёт от паха до пальцев стопы. Фиксируют конечность в состоянии избыточного отклонения голени в сторону пораженной связки.

Иммобилизация конечности проводится на срок до 2 месяцев. После устранения острых воспалительных явлений врач назначает физиопроцедуры. Они позволяют улучшить кровообращение в суставе, нормализуют регенераторные процессы. Применяется лечебная физкультура. Она направлена на укрепление мышц бедра. К тому же, физические нагрузки тоже стимулируют кровоток, улучшая трофику тканей колена.

Крестообразные связки

При разрыве «крестов» в подавляющем большинстве случаев не удается обойтись без хирургического лечения. Связки сами по себе не срастаются. А ходить с разорванными нельзя ни в коем случае: это ведёт к дистрофии сустава, уменьшению объема мышц, может обернуться хроническими болями.

Есть только две ситуации, когда операция не проводится:

частичный разрыв крестообразной связки (то есть, пострадала только часть волокон, этот вид травмы также называют растяжением);

медицинские противопоказания к проведению хирургической операции.

В ранний период после получения травмы сустав отёчен, боль сильно выражена. Поэтому клинически невозможно определить, разорваны ли связки полностью. Адекватное исследование возможно лишь после устранения гемартроза и обезболивания колена. Для этого проводят его пункцию. Суставную полость промывают. После удаления из неё крови и сгустков, проводят обезболивание раствором местных анестетиков. Может использоваться раствор прокаина с концентрацией 0,5% или 1%, который вводят в количестве 25-30 мл.

Обязательно требуется инструментальное исследование. Вполне вероятно, что повреждены не только связки. Как минимум врач делает рентген. С его помощью исключают отрывные переломы (когда фрагмент кости отрывается в месте прикрепления связки), повреждения мыщелков бедренной и большеберцовой кости.

После проведения необходимых лечебных и диагностических манипуляций, конечность иммобилизируют. Накладывают гипс на 2 месяца. Как правило, в первую неделю сильно выражен отёк. Он увеличивает объем конечности. На момент наложения гипса она всегда опухшая, поэтому после спадения отека повязка ослабевает. Её нужно сменить через 5-7 дней.

Далее начинается восстановительный процесс. Применяются обезболивающие препараты, лечебная физкультура, физиотерапия. Больному рекомендованы статические нагрузки на мышцы бедра. Может использоваться внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты и богатой тромбоцитами плазмы, чтобы ускорить регенераторные процессы и предотвратить дистрофические изменения хрящей колена.

Связка надколенника

Её разрыв может быть полным или частичным. В подавляющем большинстве случаев требуется хирургическое лечение. Изредка используется консервативная терапия. Она возможна только при частичном разрыве. В таком случае требуется иммобилизация конечности. Проводится физиотерапия и лучевая терапия.

Артротерапия для восстановления связок

Артротерапия – безоперационный метод, который может быть использован:

Артротерапия

при консервативном ведении пациентов;

после хирургического лечения.

Консервативный способ лечения иногда является основным для пациентов с травмами колена. Это происходит не только в случае растяжение связок. Некоторым пациентам противопоказана операция. Другие попросту от неё отказываются. Причины бывают разными: страх перед хирургическим вмешательством, ложная убежденность в возможности сращивания связок без операции, недооценка последствий травмы и т.д. В любом случае, если человек от операции отказывается, то заставить его нельзя. А вот помочь всеми доступными средствами – можно. Существуют методы, которые позволяют ускорить восстановления пациента. Хотя при полном разрыве связочных структур они не дают возможности устранения нестабильности коленного сустава.

Артротерапия – один из наиболее эффективных методов медикаментозного лечения. Суть методики состоит в том, что внутрь колена вводят два препарата:

1. Гиалуроновая кислота. Является «смазкой» для сустава. Смягчает трение суставных поверхностей, уменьшает боль, замедляет дегенеративные процессы в хрящевой ткани. Деструкция хряща практически неизбежна для пациентов, которым требовалось, но не было проведено хирургическое восстановление связок. Благодаря гиалуроновой кислоте удается отсрочить возникновение артроза и снизить его тяжесть.

2. Богатая тромбоцитами плазма. Если гиалуронат пациент покупает в аптеке, то приобретать второй препарат для артротерапии не нужно. Его готовят из крови пациента непосредственно перед введением в колено. Для этого врач берет кровь из локтевой вены. Из неё убирают форменные элементы крови, оставляют только тромбоциты. За счет удаления жидкости концентрация их в несколько раз больше, чем содержится в крови. Такая плазма вводится в колено.

Как это работает?

Тромбоциты

Тромбоциты отвечают за формирование кровяного сгустка. Любое повреждение сопровождается образованием тромба. Первоочередная задача его состоит в том, чтобы закрыть поврежденное место, прекратить кровотечение, изолировать место травмы от болезнетворных бактерий и других неблагоприятных факторов. Кроме того, содержащиеся внутри тромба тромбоциты должны обеспечить заживление раны. Они выделяют факторы роста, стимулирующие регенераторные процессы. Аналогичный механизм мы используем в процессе консервативного лечения травм колена. Введение внутрь сустава богатой тромбоцитами плазмы стимулирует восстановление внутрисуставных структур.

Таким образом, при разрыве связок коленного сустава лечение без операции возможно только в ситуациях, когда она разорвана не полностью, либо имеет место полный разрыв одной боковой связки. Все прочие ситуации требуют хирургической операции. Она позволяет избежать нестабильности сустава в будущем и развития остеоартроза.

Что такое разрыв мениска? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Сапункова С. А., травматолога со стажем в 9 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

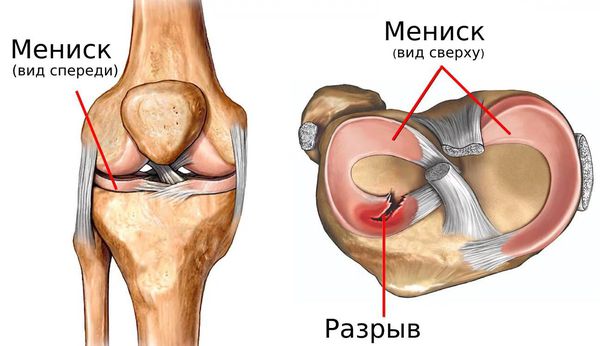

Разрыв мениска — это нарушение целостности ткани мениска коленного сустава.

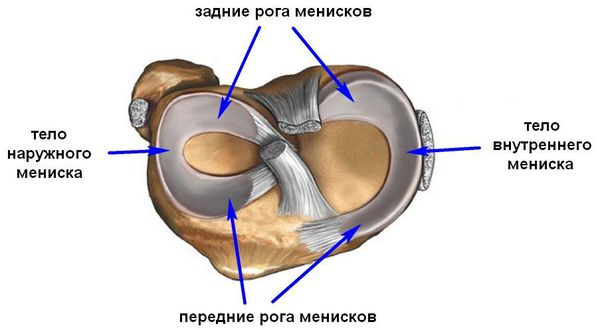

Мениски — это С-образные прокладки из волокнистого хряща, которые расположены между мыщелками ( суставными поверхностями) бедра и голени. Медиальный (внутренний) мениск при этом имеет правильную форму окружности, а наружный — более вытянутую, полулунную форму.

Мениски так же, как мышцы и связки, дополняют костную структуру коленного сустава и обеспечивают нормальное взаимодействие всех компонентов коленного сустава во всём диапазоне движений. Они обеспечивают механическую поддержку и стабилизацию коленного сустава, перемешивают суставную жидкость и смазывают сустав. Кроме того, мениски являются частью комплекса проприоцептивной чувствительности, которая позволяет человеку воспринимать изменение пространственного положения коленного сустава. По функциям в структуре сустава внутренние и наружные мениски не отличаются.

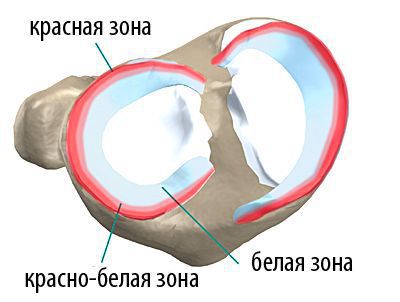

Большая часть менисков (примерно 2/3 свободной части) аваскулярна, то есть не кровоснабжается или имеет очень слабое кровоснабжение. Это негативно сказывается на заживлении при травме, так как кровь не доставляет этим тканям достаточно питательных веществ и кислорода для восстановления.

Распространённость

Травма коленного сустава занимает первое место среди всех травм суставов: на неё приходится до 50 % обращений к травматологам-ортопедам. Травма мениска является наиболее частым повреждением внутренних компонентов коленного сустава. Именно она обычно вызывает болевой синдром в области коленного сустава, ощущение «заклинивания» в суставе, отёк и нарушение функции всей конечности.

О распространённости травм мениска у детей судить сложно, так как строение мениска у них отличается: кровеносные сосуды у детей могут достигать внутренней трети мениска, которая у взрослых не кровоснабжается. За счёт этого возможно самостоятельное заживление таких повреждений.

Кроме того, для детской травматологии и ортопедии травмы менисков являются большой диагностической проблемой, т. к. детям не всегда удаётся выполнить МРТ из-за особенностей его проведения: громкого звука, замкнутого пространства, необходимости долгое время оставаться в одной позе.

Причины

Повреждение мениска может возникнуть в результате практически любого действия, при котором сильно скручивается или поворачивается колено, например при внезапных остановках и поворотах, вставании со стула, резком приседании, мытье пола на коленях, игре в футбол, борьбе и т. д. Травматическое воздействие может быть не самым очевидным, особенно если в мениске уже есть изменения.

Факторы риска

Хронические заболевания не влияют на частоту травм менисков.

Симптомы разрыва мениска

Небольшие по объёму разрывы без значительных сопутствующих повреждений коленного сустава чаще возникают у людей, которые занимаются спортом с той или иной периодичностью. Обычно это люди среднего возраста. Пациенты могут ощущать лёгкий «щелчок» в суставе, испытывать периодические небольшие боли в суставе, отмечать возникновение отёчности в области сустава, особенно после физических нагрузок. По мере увеличения разрыва у таких пациентов развивается весь комплекс симптомов [5] :

Патогенез разрыва мениска

Зона соприкосновения мыщелков бедренной и большеберцовой костей не является статичной. При сгибании коленного сустава мениски выталкиваются вперед, проходя при этом разное расстояние: наружный мениск проходит около 12 мм, а внутренний — 6 мм. В силу жёсткой фиксации передних и задних рогов мениска их центральная часть деформируется, причём сильнее повреждается внутренний мениск, так как его рога значительно ближе, чем у наружного.

На перемещение менисков в коленном суставе оказывают влияние две основные группы факторов. К пассивным факторам относят мыщелки бедренной кости, которые выталкивают мениски вперед. Активные факторы — это тяга, осуществляемая при помощи мениск-надколенниковых волокон, мениско-бедренной связки, сухожилий полумембранозной и подколенной мышц. При нарушении работы этого сложного сухожильно-мышечного комплекса может произойти нарушение скольжения мениска по большеберцовой кости, и он может быть зажат между бедренной и большеберцовой костями. Чаще всего такой механизм травмы присутствует у спортсменов, играющих в футбол.

Другой тип повреждения более характерен для ротационного (вращательного) движения в коленном суставе. При этом внутренний мениск оказывается близко к центру коленного сустава, и дальнейшее разгибание, а с точки зрения биомеханики — выталкивание мениска вперед, приводит к продольным разрывам мениска. В тяжёлом случае возможен отрыв мениска от места его прикрепления к капсуле.

Классификация и стадии развития разрыва мениска

По отношению к зонам кровоснабжения и возможности самостоятельного восстановления выделяют:

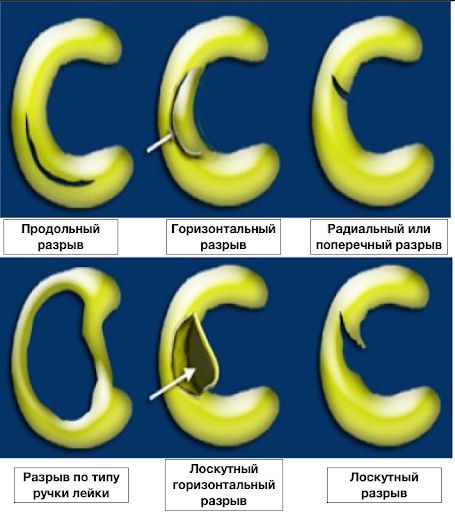

По формированию и пространственной ориентации выделяют:

Разрыв со смещением фрагмента мениска:

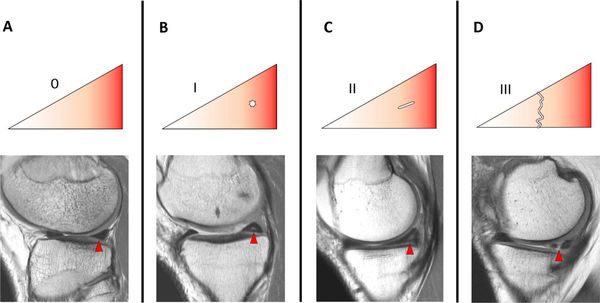

МР-классификация по Stoller (Штоллеру) основана на том, какую интенсивность имеет сигнал при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ): чем она выше, тем серьёзнее поражение тканей и тяжелее дегенеративный процесс:

Осложнения разрыва мениска

Основным прогнозом при нелеченом разрыве мениска коленного сустава является прогрессирование повреждения хряща коленного сустава из-за потери амортизационной функции мениска. Это может привести к развитию артроза и болевому синдрому в суставе, которые зачастую заканчиваются для пациентов эндопротезированием сустава.

Кроме того, хронический и острый болевой синдром в области коленного сустава зачастую вынуждают пациентов отказаться от привычного им образа жизни.

Диагностика разрыва мениска

Диагноз разрыва мениска может быть трудным даже для опытного травматолога-ортопеда. Определить травму мениска помогает тщательный сбор анамнеза, клиническое обследование функции сустава, стандартная рентгенограмма, ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Анамнез

Заподозрить травму мениска можно уже на первичном приёме. Для этого врачу необходимо уточнить обстоятельства, предшествующие травме, выяснить характер и интенсивность болевого синдрома, сравнить коленный сустав со здоровой конечностью. Однако нужно понимать, что дегенеративные (возрастные) разрывы, как правило, не сопровождаются развёрнутой клинической картиной.

Осмотр

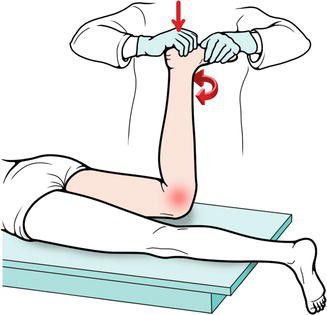

Проба Апли (Эпли) проводится в положении лежа на животе с согнутым коленным суставом. Врач давит на стопу и поворачивает голень. Возникший болевой синдром считается положительным завершением.

Тест на приседания считается положительным, если во время приседания пациент чувствует боль в боковом или внутреннем отделе сустава.

Осмотр всегда должен включать тесты на сопутствующую патологию связок: тест Лахмана и тест «смещения оси вращения» для оценки недостаточности передней крестообразной связки, оценка вальгусной и варусной устойчивости коленного сустава (отклонение суставов кнаружи и кнутри).

Инструментальная диагностика

Следующим этапом диагностики является визуализация разрыва. Чаще всего для этого применяются рентгенография, УЗИ и МРТ обследование сустава.

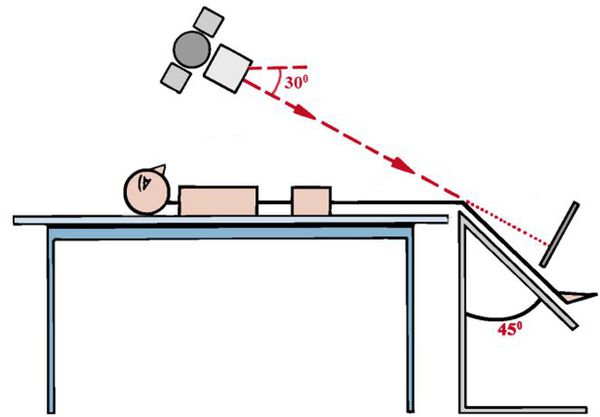

Исследование безопасно для большинства пациентов и не несёт лучевой нагрузки. Желательно выполнить МРТ на томографе мощностью минимум 1,5 Тл и записать исследование на диск, чтобы лечащий врач мог его изучить.

Лечение разрыва мениска

Оперативное лечение

Этот метод позволяет выполнить большой объём вмешательств на коленном суставе: частичное и полное удаление мениска (менискэктомия и парциальная резекция мениска), шов мениска, фиксацию корня мениска, протезирование мениска.

Объём оперативного лечения зависит от того, в какой зоне кровоснабжения находится повреждение. Кроме того, важен возраст, наличие у пациента лишнего веса, уровень физической активности пациента и давность возникновения травмы.

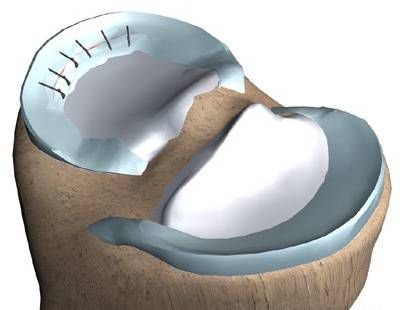

Чаще всего выполняют парциальную резекцию мениска — частичное удаление повреждённой части мениска. Подобная операция в случае невозможности восстановления мениска меняет биомеханику сустава. Со временем давление бедренной кости на большеберцовую увеличивается, из-за этого повреждается хрящевое покрытие сустава и развивается тяжёлый остеоартроз коленного сустава. Поэтому современная тенденция артроскопической хирургии — максимально сохранить ткани мениска.

Восстановительные методики оперативного лечения

Если рассматривать восстановительные методики оперативного лечения травм менисков, то наиболее клинически применимым является сочетание краевой резекции мениска с рефиксацией повреждённой части мениска (шов мениска). Показанием для артроскопического шва мениска являются полные продольные разрывы, паракапсулярные разрывы по типу «ручки лейки». Самым благоприятным сроком для шва является острый временной период (первые насколько дней после травмы), однако восстановление возможно и в более поздние сроки (до нескольких месяцев после разрыва). Технически известны несколько методик шва мениска:

Чаще всего применяются методики «все внутри» и «изнутри наружу». Техника операции сводится к подготовке ложа (обработке его специальными ложками до появления капель крови), прошивание ткани мениска специальными иглами и затягивание лигатур (нитей).

Реже выполняется артроскопическая префиксация корня мениска. Это технически сложная процедура, для которой необходимо большое количество дорогостоящих имплантов. В большинстве случае методика сопряжена с формированием каналов в кости и требует больших сроков восстановительного лечения.

Осложнения

Наиболее неприятным последствием операции является недостаточный объём удалённого мениска. В таком случае происходит ущемление части мениска с формированием паракапсулярного воспаления и стойкого болевого синдрома. Может потребоваться повторная операция. Как в большинстве случаев, связанных с хроническим болевым синдромом, решение обговаривается с каждым конкретным пациентом индивидуально.

Восстановительное лечение после операции на мениске

Лечение разрыва мениска у детей

Прогноз. Профилактика

Прогноз

Артроскопическое лечение является малотравматичным вмешательством, которое позволяет давать раннюю нагрузку на конечность и существенно снижает сроки нетрудоспособности у пациентов с травмой мениска.

Профилактика

Чтобы избежать травмы мениска, необходимо: