Разрыв суставной капсулы позвоночника что это

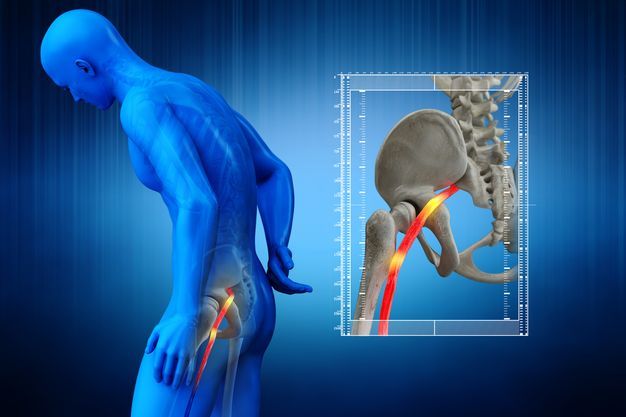

Защемление седалищного нерва

Защемление седалищного нерва – дискомфорт в нижней части тела, связанный со сдавливанием или раздражением самого нерва. Чаще всего недугу подвержены люди старше 30 лет.

Седалищный нерв – самый большой в нашем организме. Он охватывает большую часть тела – от пояснично-крестцового отдела позвоночника, далее проходит в ягодицу, по задней поверхности бедра и к нижней части ноги. Потому важно следить за его состоянием. Малейшее раздражение в одной части нерва приведет к боли по всему его участку. При отсутствии своевременного лечения постепенно теряется чувствительность и подвижность нижних конечностей.

Защемление может появиться из-за:

Поэтому специалисты разделяют недуг на два вида – первичный и вторичный. Первичный связан с пережатием нервного ствола поврежденной мышцей, а вторичный вызван патологией позвоночного столба, тазобедренных суставов, а возникает на фоне беременности или заболеваний органов малого таза.

Защемление нерва может развиваться быстрее при наличии лишнего веса. Также важно следить за поступлением необходимых витаминов и минералов в организм, так как их отсутствие или недостаток приводит к риску ускоренного развития заболевания.

Симптомы и лечение при защемлении седалищного нерва

Этот недуг довольно болезненный и бесследно не пройдет. Потому при появлении первых симптомов стоит показаться специалисту – неврологу, невропатологу или терапевту. Он назначит необходимое лечение и медицинские препараты.

Симптомы защемления седалищного нерва

Именно при наличии данных симптомов невропатологи, неврологи и терапевты диагностируют защемление седалищного нерва. Если у специалиста есть сомнения, то для полного прояснения ситуации пациента направляют на КТ или МРТ. По результатам процедур будут определены диагноз и лечение.

Симптомы у женщин при защемлении седалищного нерва

Недуг может возникнуть во время беременности. На втором или третьем триместре увеличенная матка давит на тазовые мышцы, тем самым вызывает спазм. У будущей мамы происходит перераспределение центра тяжести и смещаются поясничные позвонки. Также в области малого таза растущая голова плода сдавливает седалищный нерв.

На боли в пояснице жалуются от 40 до 80% беременных женщин. Однако не всегда причиной тому защемление седалищного нерва, оно наблюдается лишь в 5% случаев.

Врачи говорят, что недуг может пройти после родов. Однако терпеть боль до этого момента не стоит, лучше показаться специалисту, чтобы избежать серьезных последствий и усиления боли.

Лечение защемления седалищного нерва

Чаще всего боль настигает внезапно. Потому перед обращением к специалисту нужно проделать несколько простых шагов:

Неотложную медицинскую помощь необходимо вызывать при нестерпимой боли, которая не притупляется и не подавляется анальгетиками. В случаях более благоприятных тоже необходима медицинская помощь. Лучше всего обратиться к неврологу, невропатологу или терапевту. Как только боль будет купирована, обратитесь к врачу в местной клинике.

Как лечат защемление седалищного нерва?

После опроса о симптомах и осмотра врач направляет пациента на рентген, УЗИ, КТ, МРТ или общий и биохимический анализ крови. Процедуры необходимы для того, чтобы определить масштаб проблемы. Также на основе их результатов врач устанавливает причину защемления седалищного нерва и обнаруживает воспаления.

После чего специалисты прописывают противовоспалительные препараты, комплекс витаминов группы «В» и миорелаксанты. Также пациент может получить направление на физиотерапию и ЛФК. Обычно процедуры назначаются при нестерпимой боли, которая не уходит даже после комплексного лечения. В особых случаях доктор может прописать и дополнительные витаминные комплексы, антиоксиданты и обезболивающие средства. Таким образом будут сниматься не только симптомы недуга, но и начнется борьба с болезнью-возбудителем.

Дополнительно специалисты назначают и санаторно-курортное лечение, которое подразумевает бальнеологические процедуры, например, грязелечение.

При защемлении седалищного нерва к хирургическому вмешательству врачи обращаются редко. В таком случае показаниями будут запущенные формы остеохондроза, которые не поддаются терапии, или же объемные процессы в пораженной области – опухоли или абсцессы.

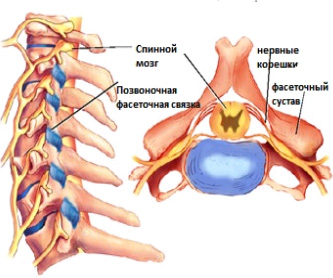

Синдром фасеточных суставов

Синдром фасеточных суставов

Каждая верхняя половина парного соединения фасеточных суставов крепится с обеих сторон на обратной стороне каждого позвонка, за ее пределами уходя немного в сторону, затем распространяется вниз. Эти половины уходят вперед или в сторону. Другая половина суставов образуется на позвонок ниже, а затем идет вверх, поверхностью назад или в сторону от средней линии, чтобы соединиться поверхностью с верхней частью сустава.

Защитный рефлекс, который приводит к спазму близлежащих мышц, возникает при воспалении фасеточных суставов. Вследствие мощного спазма мышц может возникнуть нарушение позы и появление антальгического сколиоза. И эффективность мануальной терапии для восстановления искривления позвоночника в таких случаях, на самом деле, зависит от расслабления спастических мышц, а не изменением костных структур. Нарушения в работе фасеточных суставов являются одними из наиболее распространенных причин, вызывающих проблемы в шее и пояснице, нередко с выраженной симптоматикой и потерей трудоспособности. Но тем не менее, при синдроме фасеточных суставов не бывает воздействия на нервы. Нередко синдром фасеточных суставов путают с другими заболеваниями позвоночника. Острое воспаление фасеточных суставов может имитировать как грыжу диска, так и перелом позвоночника или острую инфекцию брюшной полости. С другой стороны инфекции брюшной полости могут проявляться симптомами суставных проблем позвоночника, и поэтому необходим хороший дифференциальный диагноз, чтобы избежать опасных диагностических ошибок.

Симптомы

Симптомы могут быть следующие.

Диагностика

МРТ не столь эффективно для диагностики данной патологии позвоночника, но очень полезно при необходимости диагностики грыжи диска или наличия проблем в брюшной полости.

Но наиболее информативно в этом плане инъекция в фасеточные суставы небольшого количества контрастного вещества с последующей рентгенографией.

Лечение

ЛФК. Программа упражнений позволяет восстановить нарушенную биомеханику, правильную осанку и укрепляет мышцы и связки.

Физиотерапия позволяет снять боль и уменьшить воспаление в суставах.

Изменения в повседневной жизни (например, сокращение длительных ежедневных поездок), и достаточное количество перерывов на отдых.

Медикаментозное лечение использование противовоспалительных (ибупрофен, целебрекс).

Мануальная терапия с помощью манипуляций могут восстановить мобильность в фасеточных суставах и снять болевой синдром.

Использование ортопедических подушек и шейного воротника особенно полезно при локализации синдрома фасеточных суставов в шейном отделе.

Более стойкий эффект возможно получить при блокаде нервных окончаний фасеточных суставов (эта процедура называется ризотомия и выполняется с помощью использования охлажденного или нагретого наконечника под рентгеновским контролем). Кроме того возможно введение ботокса, что хорошо снимает мышечный спазм.

В тяжелых случаях, когда кроме изменения в фасеточных суставах есть выраженные изменения в дисках, может потребоваться хирургическое лечение. Но в большинстве случаев удается с помощью консервативного лечения добиться сохранения приемлемого качества жизни.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Артроз плечевого сустава

Боли в плече могут появляться постепенно и значительно снижать качество жизни больного. Чтобы выяснить, почему болит плечо, нужно обратиться к врачу и пройти полное обследование. Чаще всего причиной таких болей является артроз плеча.

Заболевание требует длительного адекватного лечения, назначить которое может только опытный специалист. В клинике «Парамита» в Москве есть опыт лечения таких болезней.

Что это такое?

Плечевой артроз – это длительно протекающее, постоянно прогрессирующее обменно-дистрофическое заболевание, приводящее к постепенному разрушению суставного хряща, защитному разрастанию костной ткани с деформацией сустава и утратой его функции.

Широкий спектр движений руки обеспечивается синхронным взаимодействием суставов плечевого комплекса:

Плечевой сустав очень подвижен, что обеспечивается выпуклой головкой плечевой кости и относительно плоской суставной ямкой лопатки. Сустав укреплен сухожилиями мышц верхней конечности, сверху над ним расположена клювовидно-акромиальная связка. Не слишком надежное укрепление позволяет сочленению двигаться в разных направлениях, но при этом повышает риск травмирования.

Код плечевого артроза по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) – М19 (другие виды артрозов). Лечение плечевого артроза должно начинаться как можно раньше. Но успешно лечить можно и запущенные стадии болезни.

Причины артроза плеча

Основные причины плечевого артроза:

Под действием любой из этих причин (иногда сразу нескольких) нарушается состав и объем суставной жидкости, питающей хрящевую ткань сустава. Хрящ постепенно уменьшается в объеме, растрескивается, теряет свои амортизационные свойства. Это приводит к травмированию кости, ее разрастанию по краям суставных поверхностей, деформации сустава и снижению функции. В суставной полости периодически возникает воспаление синовиальной оболочки – синовит. Из-за синовитов артрозы называют остеоартрозами или остеоартритами – в зависимости от того, какой процесс преобладает (воспалительный или обменно-дистрофический). В результате воспаления и некроза кости от нее отделяются небольшие частички ткани – секвестры или суставные мыши.

Симптомы артроза плечевого сустава

Заболевание начинается постепенно, исподволь. Скорость его прогрессирования зависит от вызвавшей причины, общего состояния больного и его наследственности.

Первые признаки

Начальные симптомы артроза плечевого сустава можно и не заметить, особенно, если они протекают на фоне какого-то уже имеющегося заболевания плеча. Это незначительные, возникающие периодически, в основном, после нагрузки, болевые ощущения, дискомфорт при движении сустава. Боли в области левого сустава можно спутать с сердечными болями. Они быстро проходят, но обращать на них внимание стоит.

Явные симптомы

Боли нарастают, после нагрузок проходят не сразу. Появляются ночные боли, а также боли, связанные с переменой погоды. Болезненными становятся движения в руке, они сопровождаются характерным хрустом. Утром или при продолжительном нахождении в определенном положении появляется скованность движений, чтобы ее снять необходимо подвигаться. Болевой синдром может локализоваться не только в области плеча, но также иррадиировать в руку, в шею и верхнюю часть спины.

Периодически сустав отекает, появляется легкое покраснение кожи над ним, усиливается болезненность, она становятся постоянной. Может слегка повышаться температура тела. Это признак синовита – асептического (без наличия инфекции) воспаления синовиальной оболочки. Если в организме есть очаги инфекции (кариозные зубы, заболевания ЛОР-органов и др.), то по кровеносным и лимфатическим сосудам она может попадать в сустав, вызывая гнойный воспалительный процесс. При этом может появляться высокая лихорадка, головная боль, резко нарушаться общее состояние.

Сочетание дегенеративно-дистрофического и воспалительного процессов в суставе постепенно приводит к стойкой утрате функции конечности и постоянным болям.

Опасные симптомы

Есть ряд симптомов артроза плечевого сустава, сигнализирующих о том, что нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Это:

Чем опасен артроз плеча

При отсутствии медицинской помощи плечевой артроз опасен неуклонным прогрессированием с развитием постоянного болевого синдрома, снижением функции конечности и различными, иногда опасными для жизни, осложнениями.

Степени артроза плечевого сустава

Выделяют три степени артроза плечевого сустава:

Возможные осложнения

Если не лечить заболевание или лечить его самостоятельно народными средствами, то повышается риск развития таких осложнений, как:

Что делать при обострении

Обострения патологического процесса обычно связаны с повышенными нагрузками на конечность или с развитием воспаления – синовита. При этом сустав болит сильнее, появляется небольшая отечность, повышается температура тела. В таких случаях стоит придерживаться следующего алгоритма самопомощи:

Виды артроза плеча

По разным критериям заболевание делят на отдельные виды.

По причинам заболевания

В соответствии с этим критерием выделяют первичные и вторичные остеоартрозы. Первичный плечевой артроз является в основном результатом возрастных изменений и развивается после 50 лет. Но иногда болезнь начинается и в молодом возрасте, но причину ее начала установить не удается. В таком случае говорят о первичном идиопатическом артрозе плеча. Не последнюю роль в его развитии играет наследственная предрасположенность: наличие аналогичного заболевания у кого-то из близких родственников.

Вторичный артроз плечевого сустава развивается после травм и перенесенных заболеваний, но отягощенная наследственность имеет значение и здесь: у одного человека даже незначительная травма или перенесенный острый артрит может привести к развитию артроза, у другого же более значительные повреждения заканчиваются без последствий.

По особенностям течения

Выделяют деформирующий артроз плеча, отличающийся быстрым прогрессированием костных деформаций. Особенностью этого вида заболевания является изменение формы сустава и частое ущемление расположенных рядом кровеносных сосудов и нервов. Сдавливание сосудов приводит к нарушению кровообращения и быстрому прогрессированию дегенеративно-дистрофических нарушений, а сдавливание нервов – к нарушениям чувствительности конечности и сильным болям по ходу периферических нервов.

По происхождению

Посттравматический артроз плеча – симптомы и лечение этого заболевания имеют свои особенности, связанные с травматическим поражением определенных суставных структур. Обменно-дистрофические изменения происходят после внутрисуставных переломов, вывихов, подвывихов, разрывов связок, сухожилий и просто ушибов. Травмы возникают от удара по суставу или при падении на бок с приведенной рукой. Разрыв суставной капсулы с вывихом обычно происходит при падении на отведенную руку.

Часто после небольшой травмы человек долго не замечает первых признаков артроза и обращается за медицинской помощью уже на второй стадии заболевания. Значительные травмы требуют длительного восстановительного лечения и артроз, как правило, начинает лечиться уже на ранних стадиях.

По распространению

Поражаться может только один левый или правый сустав и тогда говорят о моноартрозе. Одновременное поражение двух (левого и правого) плече-лопаточных сочленений носит название олигоартроза.

Артрозы других сочленений плечевого комплекса

Акромиально-ключичный артроз – чаще всего имеет посттравматическое происхождение. Развивается на фоне поднятия тяжестей руками выше горизонтали. Сопровождается болями при поднятии руки. При разрастании остеофитов на суставных поверхностях может появляться импинджмент-синдром – ущемление сухожилий и мышц плеча между головкой плечевой кости и акромионом лопатки во время вращения и отведения плеча. Это ускоряет прогрессирование артроза и снижение функции руки.

Что такое капсулит: симптомы, тактика лечения

Заболевания суставов сопровождают не только спортсменов и пожилых людей. В любой момент у каждого из нас может воспалиться суставная капсула – это состояние и называют «капсулит». Больше всего этой болезни подвержены люди, которые занимаются баскетболом, гандболом, волейболом. В чем опасность и как строится схема лечения?

Капсулит поражает чаще всего плечевые и тазобедренные суставы

Что такое капсулит

Суставная капсула – это своеобразная мембрана, окружающая суставы и предупреждающая смещения частей кости. Она расположена максимально близко к хрящам и связкам, поэтому надежно их защищает и отвечает за плавность движений.

Капсулит – это воспалительный процесс в суставной капсуле, при котором, по сути, ни один компонент сустава не повреждается. Ткани и кости остаются на местах, как и суставы, наросты отсутствуют, однако, несмотря на это, возникает острая боль. Она не похожа на ту, которая сопровождает человека при лечении остеоартроза, поскольку имеет более выраженный интенсивный характер.

Чаще всего капсулит возникает:

В группе риска по заболеваемости капсулитом – женщины 50-60 лет

Симптомы капсулита

Сначала человек испытывает некую жесткость в суставе, а затем появляется боль четкой локализации. Возникают сложности с выполнением привычных действий – расчесыванием, развешиванием одежды. Болевой синдром усиливается и тянется неделями, а иногда годами. Болезненный участок «немеет». Со временем это приводит к обездвиживанию и ограничивает физическую активность.

Что такое адгезивный капсулит

Одна из самых частых разновидностей заболевания – «синдром замороженного плеча» (адгезивный капсулит):

Как развивается адгезивный капсулит и к чему приводит? Комментарий спортивного травматолога:

При синдроме замороженного плеча боль возникает по ночам, мешая спать на боку. Постепенно она распространяется и на остальное время суток, становится более интенсивной, усиливается при перепадах температуры, смене времен года, вибрациях. Бывают случаи, когда симптом исчезает сам по себе спустя несколько лет, но в основном он требует лечения.

Анальгетики не справляются с болью при синдроме замороженного плеча

Лечение адгезивного капсулита

Как и в случае с лечением остеоартроза плечевого сустава, терапия капсулита всегда комплексная. Она направлена на то, чтобы снять боль, улучшить подвижность и убрать воспаление с капсульной ткани. В зависимости от клинической картины, возраста пациента подбирают комплекс из таких мероприятий:

Какой из методов поможет именно вам, покажет время. Кто-то эффективно справляется с болью в плече с помощью иглоукалывания, другой практикует йогу, а третий – электростимуляцию. На приеме у ортопеда можно услышать рекомендации попробовать при капсулите различные методы, чтобы подобрать наиболее действенный.

Так или иначе, если у вас болит плечо или другой сустав, не занимайтесь самолечением: воспалительный процесс – это всегда стресс для организма, который снижает иммунитет и становится мощным ударом для остальных систем.

Фасеточный синдром: радиочастотная денервация фасеточных суставов.

Боль в области позвоночника — важная социально значимая проблема в медицине. Распространенность вертеброгенной боли составляет около 15 % среди взрослого населения.

Частой причиной формирования хронической боли в шейном и поясничном отделах позвоночника является патология дугоотростчатых суставов — до 40 % цервикалгий и люмбалгий без проявления радикулопатии.

В научной литературе можно встретить множество названий, характеризующих данную патологию: фасеточный синдром, фасет-синдром, артроз межпозвонковых суставов, артроз дугоотростчатых суставов, спондилоартропатический синдром. Несмотря на то что в международной классификации болезней фасеточный синдром не имеет собственного кода и кодируется как «другие дорсопатии» (M53.8), огромное количество публикаций и исследований подтверждают актуальность данной проблемы. В США денервация межпозвонковых суставов стоит на втором месте по частоте выполнения среди всех манипуляций в клиниках, занимающихся лечением хронической боли.

Патофизиология

Дугоотростчатый сустав — истинный синовиальный сустав, который содержит отдельное суставное пространство, способное вместить от 1 до 1,5 мл жидкости, синовиальную мембрану, гиалиновые поверхности хряща и фиброзную капсулу. Каждый фасеточный сустав получает двойную иннервацию от медиальных ветвей, возникающих из задних первичных ветвей на том же уровне и на один уровень выше (нервы Люшка). В суставных капсулах имеются механорецепторы и ноцицепторы, быстро реагирующие на механические и химические раздражения. Они вызывают боль и рефлекторные ответы поперечнополосатых и гладких мышц.

Основная анатомическая единица позвоночника, часто называемая трехсуставным комплексом, состоит из парных фасеточных суставов и межпозвоночного диска. Вместе эти суставы поддерживают и стабилизируют позвоночник, а также предотвращают травмы, ограничивая движение во всех плоскостях. Изменения в любом компоненте этого комплекса приводят к предсказуемым изменениям в других компонентах. Показано, что дегенерация и потеря структурной целостности межпозвонковых дисков сопровождается сопутствующими дегенеративными изменениями в дугоотростчатых суставах.

У молодых людей дугоотростчатые суставы довольно крепкие и способны поддерживать почти вдвое больший вес тела. По мере старения суставы становятся более слабыми и бипланарными, переходя от преимущественно корональной ориентации к более заметному сагиттальному положению. Нагрузка на фасеточные суставы в норме в положении стоя в поясничном отделе составляет примерно 16 % от всей нагрузки на позвоночник. В положении сидя нагрузка снижается до нуля.

При поражении дисков основная весовая нагрузка постепенно переходит на межпозвонковые суставы, достигая с течением времени 47–70 %. Перегрузка ведет к изменениям в них: синовиту с накоплением синовиальной жидкости между фасетками; дегенерации суставного хряща; растягиванию капсулы суставов и подвывихам в них, что приводит к боли от растяжения суставной капсулы.

Увеличение суставных впадин может также сдавливать выходящий нервный корешок в нервном отверстии или спинномозговом канале. Продолжающаяся дегенерация из-за повторных микротравм, весовых и ротаторных перегрузок ведет к периартикулярному фиброзу и формированию субпериостальных остеофитов. В конце концов суставы резко дегенерируют и почти полностью теряют хрящ.

При воспалении в дугоотростчатых суставах нарастают такие медиаторы воспаления, как окись азота, интерлейкин 6, простагландин Е2. Постоянный ноцицептивный стимул неизменно приводит к периферической сенсибилизации, и, если причина не исчезает, может развиться центральная сенсибилизация.

Клиническая картина и диагностика

Основной жалобой является боль в спине, локализующаяся паравертебрально, без иррадиации далеко от области поражения. Начало болевого синдрома может быть связано с ротацией, боль усиливается в статических положениях. Характерна скованность по утрам, снижение боли после гимнастики и при разгрузке позвоночника. Применение опоры, сидячее положение, легкая флексия уменьшают болевой синдром. Пациенты отмечают постепенное ухудшение с течением времени. Боль чаще локализуется в поясничном отделе позвоночника, в 4 раза реже — в шейном и в 10 раз реже — в грудном.

Нейровизуализация. Ведущими методами в данном случае являются КТ и МРТ. Чувствительность и специфичность исследований достигает 80–90 %. Томография позволяет провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями позвоночника. Рентгенография может быть использована как скрининговый метод диагностики ввиду меньшей чувствительности и специфичности.

Диагностическая блокада. Внутрисуставные и периартикулярные блокады одинаково эффективны для диагностики фасеточного синдрома.

С целью повышения чувствительности и снижения числа ложноположительных результатов необходимо выполнять следующие рекомендации: проведение плацебо-контроля; введение препарата в нижнюю точку на поперечном отростке позвонка, объем введения должен составлять не более 0,5 мл.; необходимо избегать подкожного и внутримышечного введения анестетика; использовать только одноигольное введение; прибегать к КТ-навигации при введении препаратов в дугоотростчатый сустав; не использовать седацию или системные опиоиды при проведении процедуры.

Положительный ответ возникает тогда, когда пациент испытывает облегчение боли, которое длится по крайней мере столько же, сколько длится действие анестетика. В сомнительных случаях возможно проведение повторной диагностической блокады с анестетиком, длительность действия которого отличается от препарата, использованного при первой блокаде.

Проведение диагностической блокады также несет прогностическую функцию для определения показаний к оперативному лечению и оценки вероятности успеха проведения денервации фасеточных суставов.

Способы лечения

Консервативная терапия фасеточного синдрома предполагает комплексное использование лекарственных и немедикаментозных методов лечения.

Доказано, что умеренная физическая активность, связанная с повседневными бытовыми нагрузками, способствует снижению интенсивности боли при фасет-синдроме. Рекомендуется избегать статических и тяжелых физических нагрузок. Занятия лечебной физкультурой могут способствовать скорейшей реабилитации пациентов с хроническими болями в спине. Увеличение интенсивности нагрузок должно быть постепенным, под контролем специалиста. Ориентиром для ограничения силы нагрузки служит интенсивность болевого синдрома.

Лечебный массаж обладает кратковременным обезболивающим эффектом. Мануальная терапия более эффективна при выполнении процедуры на грудном и шейном уровнях в сравнении с поясничным отделом позвоночника. Выполнение мануальной терапии противопоказано при наличии нестабильности сегментов позвоночника или дегенеративных изменений межпозвонковых дисков.

Умеренным кратковременным обезболивающим эффектом обладают иглорефлексотерапия, кинезиотерапия, когнитивно-поведенческая и другие виды психотерапевтических методик.

Для медикаментозной терапии спондилоартроза с болевым синдромом применяют следующие группы лекарственных средств: ненаркотические анальгетики, включая нестероидные противовоспалительные средства; глюкокортикоиды; противоэпилептические средства, используемые для купирования нейропатической боли; миорелаксанты; антидепрессанты; витамины группы В; корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани; нейропротективные препараты. Назначение опиоидных анальгетиков обладает краткосрочным, до 3 месяцев, положительным эффектом. Не имеется доказательств эффективности опиатов при длительном применении. В целом лекарственная терапия идентична лечению неспецифической боли в спине. Следует помнить, что длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов связано с высоким риском развития побочных эффектов, особенно у пожилых людей.

К интервенционным методам лечения относят внутрисуставные и периартикулярные блокады с анестетиками и глюкокортикоидами. Доказательность эффективности внутрисуставного введения глюкокортикоидов при фасет-синдроме низкая, как и препаратов гиалуроновой кислоты. Большинство исследователей отдают предпочтение периартикулярным блокадам, при которых до 80 % пациентов отмечают стойкое улучшение в среднем от 2 до 3 месяцев.

Денервация фасеточных суставов

Основным методом хирургического лечения фасеточного синдрома является радиочастотная денервация (РЧД) дугоотростчатых суставов. Синонимом РЧД является термин «высокочастотная селективная нейротомия». Для денервации каждого сустава коагулируются медиальные веточки задних ветвей одноименного и вышележащего спинномозговых нервов. При данном виде денервации высокочастотный ток, проходящий через неизолированный отдел электрода, вследствие сопротивления окружающих мягких тканей нагревает и повреждает их, порождает коагуляцию вовлеченного в патологический процесс нерва и его окончаний.

Контролируемая ограниченная термодеструкция с заданными параметрами времени и температуры позволяет прервать ноцицептивный путь. После РЧД периферических нервов при болевых синдромах не образуется концевая неврома, и риск ухудшения боли и развития нейропатии минимальный. Следует отметить, что РЧД не воздействует на состояние дугоотростчатых суставов, а только оказывает симптоматический эффект, приводя к регрессу боли. При этом эффект более длительный и устойчивый, чем при медикаментозных блокадах. Доказано, что РЧД фасеточных суставов обладает более выраженным обезболивающим действием в сравнении с пульсовой радиочастотной абляцией, которая не вызывает повреждения нервной ткани.

Увеличение результативности выполнения РЧД фасеточных суставов может быть проведено двумя путями: повышением качества отбора пациентов и оптимизацией самой процедуры денервации. В первом случае следует тщательно выполнять дифференциальную диагностику, поскольку при дискогенной природе боли денервация фасеточных суставов будет неэффективна. Кроме того, необходимо исключить соматоформное болевое расстройство, когда любые интервенционные манипуляции не приведут к улучшению.

Во втором случае результат зависит от опыта специалиста и техники выполняемого вмешательства. Для повышения результативности рекомендуется использовать широкий электрод, что позволит увеличить площадь деструкции; устанавливать электрод параллельно нерву; проводить электрофизиологический контроль; выполнять деструкцию в двух точках — по верхнему и нижнему краю сустава; вводить после процедуры локальный анестетик с глюкокортикоидом для предотвращения дегенерации нерва и усиления воспалительных изменений в послеоперационном периоде.

Анализ результатов РЧД фасеточных суставов в РНПЦ неврологии и нейрохирургии

Материалы и методы

С 2017 по 2020 год в РНПЦ неврологии и нейрохирургии проведено нейрохирургическое лечение фасеточного синдрома у 12 пациентов (5 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 43 до 78 лет. Все пациенты предъявляли жалобы на умеренные боли в поясничном отделе позвоночника без иррадиации в нижние конечности, длящиеся более 6 месяцев. Два пациента (16,7 %) ранее перенесли оперативные вмешательства на поясничном отделе позвоночника — микродискэктомию.

Проведенное консервативное лечение у всех пациентов без выраженного положительного эффекта. Один пациент принимал трамадол в дозировке 50 мг 2 раза в день. С целью дифференциальной диагностики всем пациентам была выполнена МРТ и функциональная рентгенография поясничного отдела позвоночника (в положении сгибания и разгибания). Патологии межпозвонковых дисков, нестабильности сегментов в поясничном отделе позвоночника, а также других нарушений, требующих хирургического вмешательства, выявлено не было.

Всем пациентам выполнена диагностическая блокада фасеточных суставов с местным анестетиком (лидокаин) с обеих сторон на уровне боли и на смежных уровнях. Пациенты отметили снижение болевого синдрома более чем на 50 % длительностью более одного часа, что было расценено как положительный результат диагностической блокады.

РЧД фасеточных суставов проводилась на уровнях выполненных блокад. После инфильтративной анестезии кожи местным анестетиком паравертебрально иглами с изоляцией пунктировали кожу. Неизолированные концы игл под рентген-контролем подводили к фасеточным суставам (по два на каждый уровень).

Затем выполнялся интраоперационный КТ-контроль с трехмерной реконструкцией и коррекцией положения игл относительно предполагаемого места расположения нервов Люшка. Далее в канюлю устанавливался электрод и проводилось электрофизиологическое тестирование с целью исключения воздействия на двигательную часть нерва. После тестирования через иглу вводили 0,5 мл местного анестетика с целью обезболивания, а затем выполняли РЧД с температурой 80 °C и экспозицией в 80 секунд. Манипуляция проводилась на уровне боли и на смежных уровнях выше и ниже с обеих сторон.

Результаты и обсуждение

Все пациенты отметили снижение болевого синдрома на следующий день после операции, из них 83,3 % (10 человек) — более чем на 50 % при оценке по ВАШ. На контрольном осмотре через 6 месяцев рецидива болевого синдрома выявлено не было. Наш результат сравним с данными зарубежных исследований (67–77 %). Несмотря на небольшую группу пациентов в нашем исследовании, мы, учитывая строгий подход к их подбору на этапе диагностики, связываем успех с использованием интраоперационного КТ-контроля, который позволяет значительно повысить точность позиционирования электрода перед проведением денервации. С увеличением числа РЧД возможно будет определить корреляции положительного исхода и использования интраоперационной КТ.

Отсутствие эффекта от РЧД мы получили у 2 пациентов (16,7 %). Болевой синдром снизился, однако они остались неудовлетворены результатом лечения. Это пациенты, ранее перенесшие операции на позвоночнике. Зарубежные исследователи также отмечают низкую частоту положительных результатов РЧД фасеточных суставов у пациентов с синдромом оперированного позвоночника.

Одному из этих пациентов повторно выполнена денервация через месяц, однако снижения болевого синдрома достичь не удалось. Второй пациент отметил изменение характера боли в послеоперационном периоде и смещение его в сторону крестцово-подвздошного сочленения справа. После успешного выполнения диагностической блокады решено было провести РЧД крестцово-подвздошного сочленения под КТ-контролем. Пациент отметил значительное улучшение. В послеоперационном периоде был отменен трамадол. При контрольном осмотре через 6 месяцев усиления болевого синдрома пациент не отмечал.

Осложнений после РЧД в нашем исследовании выявлено не было ни в послеоперационном, ни в отдаленном периоде.

Результат: снижение болевого синдрома более чем на 50 %, отмена обезболивающих.

Выводы

1. Патология дугоотростчатых суставов — частая причина вертеброгенных хронических болевых синдромов. Количество публикаций, затрагивающих данную проблематику, увеличивается, что подтверждает актуальность вопроса.

2. Надежным диагностическим критерием фасеточного синдрома является блокада с местными анестетиками. Снижение ложноотрицательных результатов может быть достигнуто проведением двойных блокад с разными анестетиками.

3. При отсутствии эффекта от консервативной терапии и блокад с глюкокортикоидами, а также длительности болевого синдрома более 3 месяцев необходимо рассмотреть вопрос об оперативном лечении.

4. Наиболее эффективным методом нейрохирургического лечения фасет-синдрома является радиочастотная денервация дугоотростчатых суставов. Данный метод позволяет достичь стойкого снижения интенсивности болей и улучшить качество жизни при минимальном риске осложнений.

5. Критериями неэффективности РЧД является неправильный отбор пациентов, а также нарушение технологии вмешательства.

6. Использование интраоперационного электрофизиологического и КТ-контроля позволяет повысить результативность РЧД дугоотростчатых суставов.