Развитый социализм что это

Что такое развитой социализм

Содержание статьи

Концепция развитого социализма

Авторы данной концепции представили положения, которые, по их мнению, подтверждались в советской действительности. Считалось, что СССР создал необходимую материально-техническую базу, социально-экономическое положение его граждан улучшалось, возможности для удовлетворения всех потребностей увеличивались.

Партийные деятели полагали, что советское общество является сплоченной массой, в которой не происходит серьезных конфликтов. И, несмотря на периодические проблемы в решении национального вопроса, было заявлено об успешном достижении цели.

Концепция развитого социализма включала в себя широкую идеологическую работу. Повышалась роль научно-технического прогресса и трудовой дисциплины, заявлялось о росте народного благосостояния.

Для воплощения в жизнь теоретических идей в Советском Союзе начали проводить и новую аграрную политику. СССР был не только промышленным государством, но и сельскохозяйственным, поэтому авторы концепции заявляли о необходимости укрепления колхозов и совхозов, подъема сельского хозяйства и модернизации деревни.

Построение развитого социализма, по мнению теоретиков, было невозможным без перехода советских граждан к принципиально новому образу жизни, в основе которого должны были лежать обновленные постулаты, соответствующие историческому моменту. Считалось, что производственную сферу нужно организовать таким образом, чтобы она полностью удовлетворяла материальные нужды страны и ее населения. Планировалось формировать высокую духовность и мораль, дать каждому человеку возможности для всестороннего и гармоничного развития.

Развитой социализм на практике

По мнению большинства историков, общество развитого социализма в СССР построено не было. Теория и практика во многом расходились. В частности, Ю.В. Андропов, сменивший Л.И. Брежнева на посту руководителя партии, заявил в 1982 году о намерении совершенствовать развитой социализм, отметив, что этот процесс будет довольно длительным. Однако этого не произошло, а через несколько лет, с распадом Советского Союза, путь страны к развитому социализму и коммунизму прекратился окончательно.

«Развитой социализм» заменил обещанный «коммунизм»

Развитой социализм – это высшая ступень развития социалистического общественного строя на этапе его всесторонней зрелости. Развитой социализм предполагал перерастание социализма в коммунизм по мере достижения необходимых условий во всех сферах жизни общества.

Противоречия теории и практики строительства нового общества

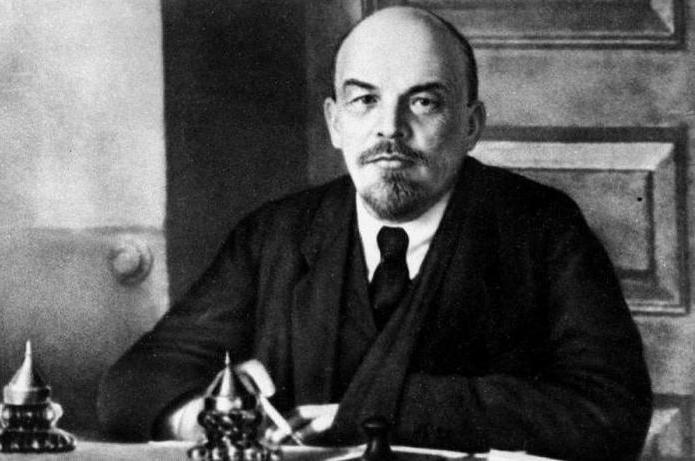

Корни государственной идеологии СССР лежат в плоскости марксистско-ленинской теории строительства коммунизма — общества всеобщего благоденствия и справедливости. Согласно этой теории, коммунизм можно построить только через отмирание частной собственности и государства. Практическое строительство социализма в СССР было неразрывно связано с развитием и усилением роли Советского государства, что принципиально противоречило классической теории марксизма-ленинизма о построении коммунистического общества.

Смена ориентиров и корректировка догм

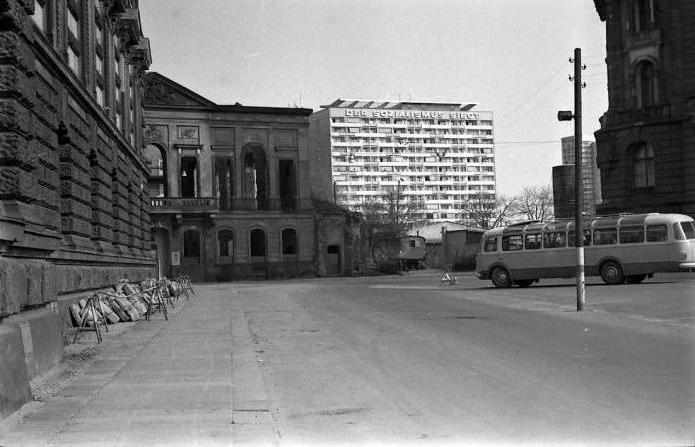

Уже во второй половине 60-х годов стало ясно, что «волюнтаристская» программная установка КПСС — построение коммунизма к 1980 году невыполнима в принципе. Корректировка «коммунистической перспективы» была обозначена уже в 1967 году, в выступлении Л. И. Брежнева на тожественном заседании в честь 70-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. Там он объявил о тенденции к консервации политического режима, что стало основой концепции «развитого социализма».

В новой концепции социалистического развития сразу же появились и новые догматические установки и среди них выделялись:

По сути, такая догматика подспудно переводила идею полного построения коммунистического общества в категорию недостижимых целей. Конечно, официально такую мысль никто не озвучивал, хотя всем было понятно, что «коммунистическая идеология» дала сбой под названием «развитой социализм».

Политические основы «развитого социализма»

В 1977 году была принята новая Конституция СССР. В ней провозглашалось, что государство теперь стало «общенародным социалистическим», а не как прежде «диктатурой пролетариата». Соответственно Советы депутатов трудящихся переименовали в Советы народных депутатов, но реальных полномочий не добавили, по-прежнему все принципиальные проблемы решались в партийных органах. В Конституции появилась статья 6, о руководящей и направляющей роли КПСС в Советском государстве.

Период «застоя» в СССР нашел идеологическое обоснование в концепции «развитого социализма», ставшей скорее бутафорским лозунгом, чем новым содержательным проектом. Это породило противоречия между выдвигаемыми «партией и правительством» лозунгами и реальной действительностью того времени. В острые моменты, что бы хоть как-то сгладить очевидные «нестыковки» выдвигались новые положения, уточняющие концептуальные формулировки. Так, Ю. В. Андропов, ставший в 1982 году Генеральным секретарем ЦК КПСС, вместо умершего Л. И. Брежнева декларировал идею «совершенствования развитого социализма».

Особенности экономического развития

Принцип социализма: «от каждого по способности, каждому по труду». В условиях развитого социализма он дополнился высоким уровнем социальных стандартов обеспечения советских граждан. Всем было гарантированы права на труд (безработицы не было в принципе), жилье, бесплатные медицину и образование (в т. ч. в ВУЗах), право на отдых и т. п. Таким образом, был обозначен момент перехода на более высокую ступень, внутри социалистической стадии развития общества.

Социалистическая экономика имеет в своей основе государственное планирование. Промышленность в целом была разделена на группы:

Государственные планы определяли приоритеты капиталовложений так, что тяжелая военная промышленность получали «львиную долю» государственных инвестиций. Промышленное производство товаров народного потребления было вторичным и не обеспечивало, в достаточной мере, покупательский спрос населения ликвидными товарами, что породило острую проблему «дефицита».

Возврат к отраслевому управлению экономикой и введение хозрасчета во времена «косыгинских реформ» не смогли разрешить проблему обострения тенденции к углублению «дисбаланса». Отчасти эти незавершенные реформы в значительной мере усугубили его, создав все предпосылки и условия для появления масштабной «теневой экономики». Она то и погубила социалистическое хозяйство, а вместе с ним и Советский Союз в целом.

Развитой социализм — внутренний курс СССР

В 1964 году советские партийные деятели добились отставки Никиты Хрущева. Новой главой страны советов стал Леонид Брежнев. Так кончилась недолгая эпоха хрущёвской оттепели, когда в СССР некоторое время витали надежды на расширение социальных свобод.

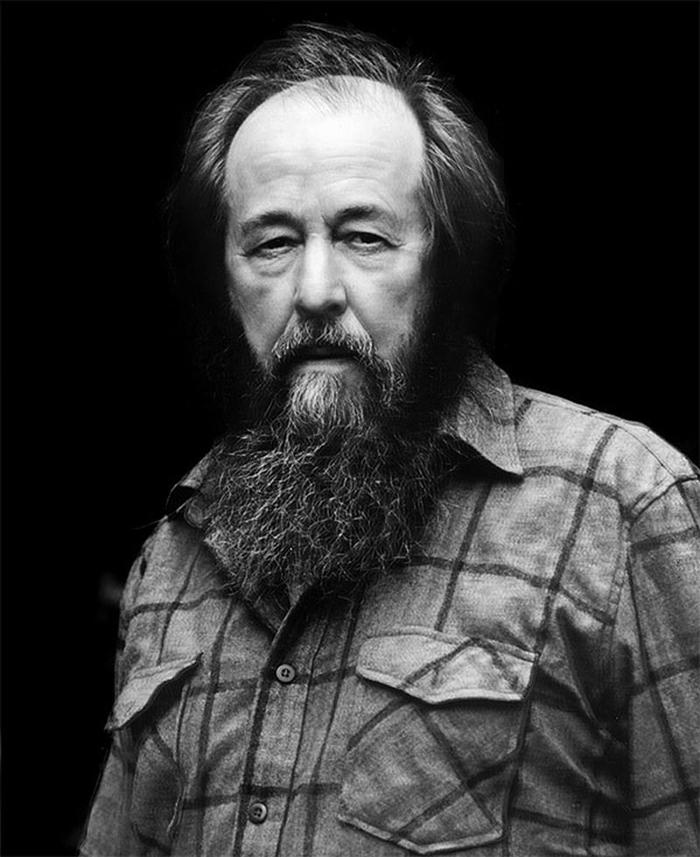

И надежды эти имели основания. К примеру, именно при Хрущёве впервые было опубликовано антисоветское произведение Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в котором рассказывается о сталинских лагерях. Также после XX съезда КПСС сама партия начала развиваться по-другому, осудив репрессии времён правления Иосифа Сталина. Поэт Борис Пастернак так писал об атмосфере послевоенных лет, говоря о надеждах людей на перемены: «…предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание…». Однако все эти надежды сошли на нет вместе с самой оттепелью, когда осенью 1964 года генеральным секретарём ЦК КПСС стал Леонид Брежнев. С этого момента внутренняя политическая жизнь страны заморозилась. Наступила пора развитого социализма.

В прессу вновь вернулась жёсткая цензура. Солженицын, публиковавшийся в журнале «Новый мир», был вынужден уехать в США. Выход «Одного дня Ивана Денисовича» прекратился, а главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский, публиковавший вольнолюбивые произведения в литературном журнале, уволился из-за давления советских критиков.

Порой критика художественных произведений доходила до преследований писателей представителями властей. К примеру, писатель Сергей Довлатов, как и Солженицын, уехал жить в Америку.

Цензура била сильно не только по литературе. Режиссёр Никита Михалков признавался в интервью, что ему приходилось вносить около 200 правок в фильм «Родня» и переозвучивать финал картины «Раба любви».

Обходить цензуру было очень сложно. Поэт и бард Владимир Высоцкий смог в песне «Спасите наши души» от лица лирического героя-подводника описать тоску поколения застоя по свободе:

«Спасите наши души!

Мы бредим от удушья.

Спасите наши души,

Спешите к нам!

Услышьте нас на суше —

Наш SOS всё глуше, глуше,

И ужас режет души напополам!»

Атмосфера несвободы дошла до того, что в прессу стали проникать статьи, напоминавшие по своему характеру и стилю сталинские времена. Из-за этого среди советской интеллигенции родился слух о реабилитации Сталина. Дошло до того, что 25 деятелей советской науки, литературы и искусства отправили Брежневу письмо, в котором шла речь о недопустимости оправдания репрессивной политики Сталина. Режим Сталина Брежнев открыто не оправдывал, однако градус критики в адрес этого государственного деятеля снизился, в школах о 1930-ых годах говорили очень аккуратно. У кого-то брежневская эпоха ассоциируется с улучшением благополучия граждан, стабильностью. Действительно, во время застоя стали доступнее квартиры и автомобили. Однако статистика численности населения показывает, что смертность при Брежневе была выше, чем рождаемость. В чём же причины этой тенденции? Отсутствие развития культурной жизни на должном уровне привело к невероятно сильному росту уровня алкоголизма в стране. Алкоголь не только бил по здоровью людей, но и приводил к несчастным случаям.

Также при Брежневе произошёл скачок преступности. Рост коррупции и бюрократии, всплеск бытовых преступлений, появление различных серийных убийц, самый громкий из которых — Андрей Чикатило — всё это часть эпохи застоя.

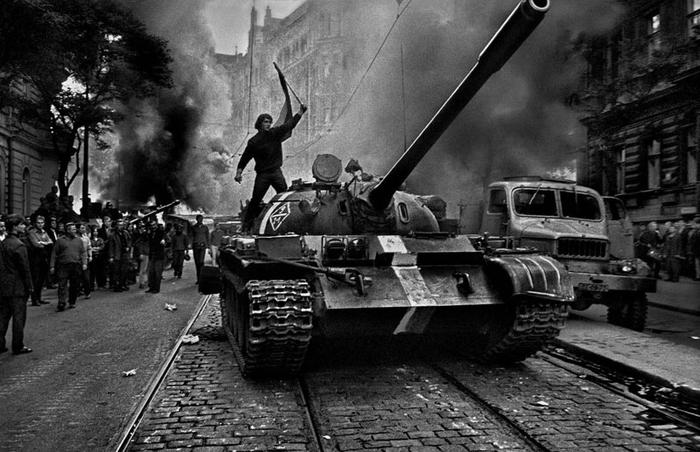

Пражская весна: продолжение холодной войны

Во Вьетнаме продолжалась война, и Советский Союз регулярно поставлял туда вооружение. Это сотрудничество обходилось очень дорого СССР. Авторитет Советского Союза среди граждан стран Восточного блока сильно упал после Пражской весны. В 1968 году первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек решил провести реформы либерального характера, однако их не одобрил Советский Союз, распространивший своё влияние на некоторые государства Восточной Европы после Великой Отечественной войны. Митинги и протесты, направленные в поддержку реформ Дубчека, Брежнев приказал разогнать силой. В Чехословакию были введены танки, и это действие привело к массовому осуждению Советского Союза.

Со второй половины 70-х годов наступил глубокий экономический кризис. Большой процент бюджета страны уходил на содержание и улучшение военной техники. Брежнев считал, что благодаря сильной армии Советский Союз сможет вести политику сверхдержавы, способной диктовать свою волю внешнему миру. Экономическая ситуация осложнялась ещё и из-за отставания СССР в остальных сферах: промышленность и технологии устарели, а развивать их из-за милитаризации было невозможно. Это привело к массовому дефициту товаров.

Шанс проверить силу армии и технологий выпал в 1979 году, когда руководство Советского Союза приняло решение ввести войска в Афганистан. Война, которая могла помочь укрепить мировые позиции СССР, по мнению многих историков, ускорила гибель советского государства. Через десять лет армия Советского Союза была выведена из Афганистана.

Из-за войны в Афганистане некоторые страны бойкотировали Летние Олимпийские игры 1980 года в Москве. США, ФРГ, Канада и другие страны не пустили своих спортсменов на Игры. Холодная война, обострившаяся ещё сильнее в эпоху застоя, проявилась даже в столь мирном событии.

Во второй половине 80-ых годов началась перестройка. Именно тогда застой впервые назвали застоем. Перестройка была нужна для реформирования Советского Союза, для того, чтобы наверстать упущенное за время правления Брежнева время. Тем не менее избежать распада СССР не удалось.

Что такое социализм? Развитой социализм: определение, особенности, характеристики

Что такое социализм? Это политическая идеология, которая стремится завершить человеческую предысторию. Для этого мобилизуются ресурсы, которыми располагает государство. Данная доктрина затрагивает социальные и экономические спектры.

Собственность должна принадлежать обществу или же находиться под его контролем. Именно широкое право владения ресурсами считается ключевой характеристикой, которая вкладывает в данный способ ведения политики смысл. Пьером Лером это определение было использовано впервые в 1834 году в его труде «Индивидуализм и социализм».

С одной стороны, в сказанном мы не наблюдаем никаких скрытых подвохов. Однако так ли на самом деле хорош социализм? Почему одни страны от него отказались, а другие вполне успешно применяют основные его принципы и при этом имеют стабильную экономику и достаточно высокий ВВП? Далее поговорим об этом и других вопросах и разберемся в том, что собой представляет социализм.

Откуда растут корни

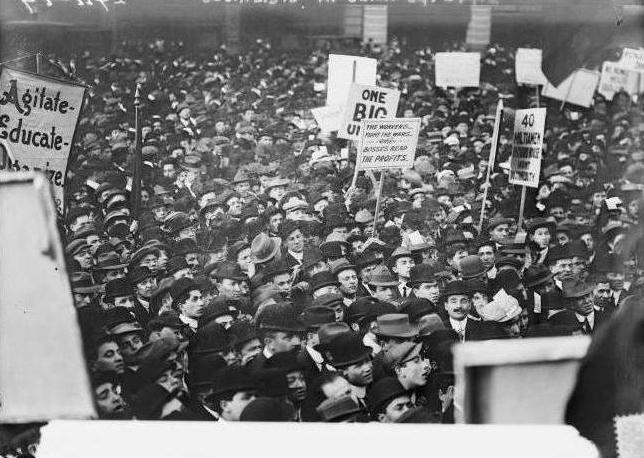

Для начала следует сказать несколько слов о самом термине. Что такое социализм, и откуда он пришел к нам? Во все времена люди задумывались об отказе от частного владения собственностью, жажда равенства присутствовала всегда.

Такое, как правило, происходило, когда народ не устраивала его жизнь. Как мы знаем, граждане довольны господствующим в стране порядком крайне редко и недолго. Просыпается жажда справедливости. Отправной точкой, с которой началось строительство социализма, считается Древняя Греция, где Платон выражал идеи в своих трудах «Законы» и «Государство».

Зерна идеологии можно обнаружить, если рассмотреть Афины шестого века до нашей эры. Свой вклад сделали и утописты Томас Мор, а также Томмазо Кампанелла. В их произведениях общество описывается именно свободным от частной собственности, все люди равны. Если рассматривать Западную Европу, построение социализма здесь началось в 19 веке благодаря Сен-Симону, Оуэну и Фурье.

Видение Карла Маркса

Маркс сделал значительный вклад в развитие идеологии. Система социализма, по его мнению, должна была обрести следующие черты:

Ограничение передвижений

У социализма есть еще одна интересная черта: граждане не имеют права свободно передвигаться за границу и обратно. Правительство внимательно следило за тем, чтобы страну покидали максимум в рамках командировки или с целью туризма.

Некоторым людям запрещали выезжать, если они обладали информацией, которая гипотетически могла оказать важное значение, будучи распространенной.

Националистическая модель

Национал-социализм подразумевает официальную политическую идеологию Третьего рейха. Сюда примешиваются антисемитизм, фашизм и расизм.

Главная цель, которую несет национал-социализм, – создать и утвердить на большой территории чистое по признаку крови государство. В Германии таковой считалась арийская раса, которую сами немцы считали идеальной для выживания на протяжении максимально долгого времени.

Распространялись идеи о тысячелетнем рейхе. К этой идеологии весьма близок по своей природе тоталитаризм. И, разумеется, свои корни привнесли социалистические воззрения. Однако разница в том, что нацизмом отрицалась возможность деления общества на классы.

Модель управления периода Перестройки

Положительной чертой являлось то, что поддерживал в своих гражданах общительность, желание мыслить и анализировать, создавать что-то неординарное, уделять время духовному развитию развитой социализм. Что это за возможности, становится предельно ясно, если сравнивать с тем же тоталитаризмом, когда инициатива сурово пресекалась. Культурная жизнь общества шла вверх, а на прилавках в то время было пусто, и, даже заработав деньги, проблемой было что-то за них купить.

Плановое производство

Экономический социализм также называют плановым хозяйством. Ресурсная база при такой управленческой модели принадлежит всему обществу, ведется централизованное распределение.

Физические и юридические лица совершают те или иные действия по распоряжению единого экономического планирования. Свойственно это для СССР. В наши дни можно заметить данный порядок в КНДР. Все государство работает по одному плану, подобно огромной и мощной машине.

Это похоже на организм, приказы в отдельные части которого поступают из мозга. Планирование объемов и ассортимента производимой продукции, а также услуг контролируется государственными органами. Ими же назначаются цены, заработная плата, инвестиции. Отрицается частная собственность.

Средства производства принадлежат стране. Противоположной схемой организации воспроизведения материальных благ является рыночная экономика. К плюсам можно причислить поголовную занятость людей, никто не сидит без дела, когда царит социализм. Суть состоит в уменьшении уровня общественного расслоения. Можно сосредоточиться на создании той продукции, которая сыграет ключевую роль в случае кризиса.

Негативные стороны

У всего есть свои недостатки. Что такое социализм в этом его варианте? Это фактическое отсутствие свободы выбора занятия в жизни для человека.

Ни у производителя, ни у работника нет собственных стимулов, ведь они не выбирают свою жизнь и работу. Следовательно, постоянно чувствуют себя лишь винтиками в системе, которые и собственную судьбу спланировать не могут, кто-то уже все за них решил. К тому же создавать планы для всей страны очень тяжело и трудоемко. Для этого должны быть отобраны самые лучшие специалисты, и все равно есть возможность ошибки. Так что велика возможность риска. Система должна достичь идеального своего состояния, чтобы работать корректно.

Медленные темпы развития

Зачастую плановая экономика не может быстро и правильно применять те вещи, которых достигают благодаря прорыву науки каждый день. Обычно ставятся долгосрочные планы, в которые просто не вписывают возможность перемен. Из-за этого происходит торможение, застой, отставание.

Не используются те возможности, которые могли бы пойти на пользу в более гибкой системе. Такие схемы управления подходят при массовом производстве однотипных товаров. В данный момент рыночная экономика, с ее постоянными гонками, превосходящими друг друга предложениями рынка, считается более жизнеспособной. Ситуация меняется настолько быстро, что ставить далеко идущие планы просто нет смысла.

Больше социальной свободы

Политический социализм подразумевает всеобщий труд под управлением партии, которая непосредственно управляет процессом работы. Охватываются и регулируются все взаимосвязи, которые возникают между классами, слоями социума, народами, отдельными личностями и коллективами. Вырабатывается и вводится в применение политика, нацеленная на достижение целей общества, отличающегося развитостью и высокой организацией.

В подобных схемах правления всегда ставятся далеко идущие планы. Людей привлекают в управление процессами, которые происходят в обществе и стране. Государственный аппарат постоянно совершенствуют. Повышают активность социальных организаций. Народный контроль становится выше, укрепляется правовой базис, на котором стоит общественная и государственная жизнь. Гласность становится более одобряемой.

Мнение людей берется в учет. Пролетариат изначально устанавливает свою главенствующую позицию в обществе. Что такое социализм? Это стратегия по укреплению централизованного управления. С дальнейшим развитием диктатура упраздняется, больше появляется свободы слова.

Власть в руках народа

Общественные отношения приобретают зрелость, ведь теперь люди управляют государством. Главной ценностью считается народный суверенитет. Государство руководимо обществом, руками всех людей в нем производятся общественные преобразования. Решения народных депутатов являются основой законодательства, обязательного для всех граждан. Это главный принцип правового государства, где во главу угла поставлены не личные цели правящего класса, а общественное благо.

Трудовой народ сам является властвующей силой, при этом используя институты не управленческого рода. Велика роль кооперативных и прочих организаций, в качестве задач которые ставили себе регулировку работы державы и дел народа. В качестве примера политических и общественных объединений можно привести «Народный фронт», который включает по большей мере те движения и объединения, что участвуют в политических процессах страны. С каждым годом значение таких организаций только возрастает, ведь для людей очень важно ощущать, что они сами вершат судьбу собственной страны.

Где получил распространение

Страны социализма были обозначены КПСС в то время, когда шла холодная война на территории Советского Союза. Подразумеваются те государства, что избрали дорогу социалистических перемен. Приоритетными являются идеологии марксизма и ленинизма. Режимы характеризуются достаточно устойчивой структурой.

Отношения с Советским Союзом могли быть как дружеские, так и вражеские. Также эти государства называются коммунистическим или же социалистическим содружеством (лагерем, блоком). В период 40-50-х годов прошлого столетия страны, совершающие переход между капитализмом и народным правлением, назывались государствами народной демократии. То же самое в прошлом относилось ко многим странам третьего мира, которым в 60-80-х годах двадцатого века СССР помогал ресурсами. Это были Ангола, Йемен, Афганистан, Конго, Мозамбик, Алжир, Бангладеш и многие другие.

В наши дни

По состоянию на сегодняшний день к ним можно отнести Социалистическую Лаосскую Республику, Корейскую Республику, Китайскую Народную Республику, Кубу, Вьетнам. В этих государствах политической жизнью управляет коммунистическая партия, хотя частная собственность тоже играет свою роль в экономике. 21-й век привнес социализм в Латинскую Америку. Ярко выражена эта модель власти в Непале, куда она пришла в 2008 году.

Куба – еще один яркий представитель стран, которые затронули социалистические идеалы. Рауль Кастро, глава государства, в 2010 году последовал примеру китайского правительства и перенес восточную модель правления в условия собственной страны. Дали зеленый свет предпринимательству, больше возможностей появилось для малого и среднего бизнеса.

Таким образом, кубинское правительство сочетало плановую экономику с некоторой свободой для предприятий, которые хотят развиваться и зарабатывать, видя, что для государства в этом будет определенная польза.

Теория развитого социализма

Развитой социализм – это высшая ступень развития социалистического общественного строя на этапе его всесторонней зрелости. Развитой социализм предполагал перерастание социализма в коммунизм по мере достижения необходимых условий во всех сферах жизни общества.

Смена ориентиров и корректировка догм

Уже во второй половине 60-х годов стало ясно, что «волюнтаристская» программная установка КПСС — построение коммунизма к 1980 году невыполнима в принципе. Корректировка «коммунистической перспективы» была обозначена уже в 1967 году, в выступлении Л. И. Брежнева на тожественном заседании в честь 70-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. Там он объявил о тенденции к консервации политического режима, что стало основой концепции «развитого социализма».

В новой концепции социалистического развития сразу же появились и новые догматические установки и среди них выделялись:

По сути, такая догматика подспудно переводила идею полного построения коммунистического общества в категорию недостижимых целей. Конечно, официально такую мысль никто не озвучивал, хотя всем было понятно, что «коммунистическая идеология» дала сбой под названием «развитой социализм».

Политические основы «развитого социализма»

В 1977 году была принята новая Конституция СССР. В ней провозглашалось, что государство теперь стало «общенародным социалистическим», а не как прежде «диктатурой пролетариата». Соответственно Советы депутатов трудящихся переименовали в Советы народных депутатов, но реальных полномочий не добавили, по-прежнему все принципиальные проблемы решались в партийных органах. В Конституции появилась статья 6, о руководящей и направляющей роли КПСС в Советском государстве.

Период «застоя» в СССР нашел идеологическое обоснование в концепции «развитого социализма», ставшей скорее бутафорским лозунгом, чем новым содержательным проектом. Это породило противоречия между выдвигаемыми «партией и правительством» лозунгами и реальной действительностью того времени. В острые моменты, что бы хоть как-то сгладить очевидные «нестыковки» выдвигались новые положения, уточняющие концептуальные формулировки. Так, Ю. В. Андропов, ставший в 1982 году Генеральным секретарем ЦК КПСС, вместо умершего Л. И. Брежнева декларировал идею «совершенствования развитого социализма».

Особенности экономического развития

Принцип социализма: «от каждого по способности, каждому по труду». В условиях развитого социализма он дополнился высоким уровнем социальных стандартов обеспечения советских граждан. Всем было гарантированы права на труд (безработицы не было в принципе), жилье, бесплатные медицину и образование (в т. ч. в ВУЗах), право на отдых и т. п. Таким образом, был обозначен момент перехода на более высокую ступень, внутри социалистической стадии развития общества.

Социалистическая экономика имеет в своей основе государственное планирование. Промышленность в целом была разделена на группы:

Государственные планы определяли приоритеты капиталовложений так, что тяжелая военная промышленность получали «львиную долю» государственных инвестиций. Промышленное производство товаров народного потребления было вторичным и не обеспечивало, в достаточной мере, покупательский спрос населения ликвидными товарами, что породило острую проблему «дефицита».

Возврат к отраслевому управлению экономикой и введение хозрасчета во времена «косыгинских реформ» не смогли разрешить проблему обострения тенденции к углублению «дисбаланса». Отчасти эти незавершенные реформы в значительной мере усугубили его, создав все предпосылки и условия для появления масштабной «теневой экономики». Она то и погубила социалистическое хозяйство, а вместе с ним и Советский Союз в целом.

Противоречия в развитии художественной культуры

Первоначально брежневское руководство заявило о продолжении в области художественной культуры линии «золотой середины», выработанной ещё при Хрущёве. Это означало отказ от двух крайностей — очернительства, с одной стороны, и лакировки действительности — с другой. Данная позиция прозвучала и в отчётном докладе XXIII съезду КПСС (1966). Однако в выступлениях руководителей региональных партийных организаций выдвигались требования «давать решительный отпор вылазкам фальсификаторов истории» (под ними понимались критики сталинизма). Обвинив руководство партии в «недостаточной партийной требовательности к отбору и публикации произведений литературы, искусства и кино», они призвали не печатать тех произведений, которые «искажают нашу действительность, проповедуют пессимизм, скептицизм и упадничество». В качестве примера была названа повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

По указанию отдела пропаганды ЦК КПСС в литературе утверждалась «производственная» тематика. В работах, посвящённых этим проблемам, все конфликты благополучно разрешались после вмешательства партийных работников, а недостатки списывались на издержки воспитания.

С середины 70-х гг. стала активно внедряться практика госзаказов на постановку фильмов, написание сценариев, романов и пьес. В партийных инстанциях заранее определялись не только их количество и тематика (первенство отдавалось историко-революционным, военно-патриотическим и производственным проблемам), но и исполнители тех или иных ролей. Такой подход очень скоро привёл к застою и в художественной культуре.

Со второй половины 60-х гг. усилился идеологический контроль за средствами массовой информации, учреждениями культуры. Всё чаще запрещались публикации художественных и публицистических произведений, выход на экраны уже готовых кинофильмов, исполнение тех или иных музыкальных произведений, организация художественных выставок. Театральные постановки (даже классического репертуара) выпускались лишь с одобрения специальных комиссий.

На проводившихся совещаниях идеологических работников вновь зазвучали обвинения в «мелкотемье», «натуралистическом бытописании мелких страстишек», «сенсационности», «псевдоноваторстве», «подражательстве буржуазному искусству» и т. п.

«Железный занавес» вновь опустился, лишив советских людей возможности читать книги и смотреть фильмы ряда зарубежных авторов. Это порой объяснялось даже не содержанием самих работ, а политической позицией их создателей, которые негативно высказывались о тех или иных действиях советского руководства.

Деятели культуры, которые не принимали правила игры и выступали с собственными оценками, суждениями, сомнениями, чаще всего выезжали из СССР или лишались возможности работать с полной отдачей. В 70-х — начале 80-х гг. на чужбине оказались писатели В. Аксёнов, А. Солженицын, В. Максимов, В. Некрасов, В. Войнович, поэт И. Бродский, кинорежиссёр А. Тарковский, театральный режиссёр Ю. Любимов, виолончелист М. Ростропович, оперная певица Г. Вишневская, поэт и исполнитель А. Галич и др.

Специфической чертой культуры 60—70-х гг. была так называемая «магнитофонная революция». Записи не поддававшихся контролю песен и сатирических выступлений получили широкое распространение. Признанными лидерами здесь были В. Высоцкий, А. Галич, Ю. Визбор, Ю. Ким, Б. Окуджава, М. Жванецкий и др. Всегда с аншлагом проходили концерты А. Райкина, сатирически бичевавшего пороки общества.

Советский спорт

Созданная в предыдущие годы мощная материально-техническая база спорта позволила советским спортсменам достичь новых мировых успехов. На Мюнхенской олимпиаде (1972) борец вольного стиля А. Медведь в третий раз стал олимпийским чемпионом, а сборная по баскетболу одержала победу над признанными мастерами — сборной США. Легендарной стала победа советской сборной в первой хоккейной суперсерии со сборной Канады, вписавшая в историю советского спорта имена тренеров В. Боброва, А. Тарасова, вратаря В. Третьяка, хоккеистов В. Харламова, А. Мальцева, Б. Михайлова, А. Рагулина, А. Якушева, В. Старшинова, других выдающихся мастеров. Популяризации фигурного катания способствовало мастерство первых советских чемпионов мира в парном катании Л. Белоусовой и О. Протопопова, многократных чемпионов мира и Олимпийских игр И. Родниной и А. Зайцева, Л. Пахомовой и А. Горшкова. Советская шахматная школа дала в те годы чемпионов мира по шахматам Т. Петросяна, Б. Спасского, А. Карпова, Г. Каспарова.

Признанием вклада советских спортсменов в мировой спорт стало решение МОК о проведении Олимпиады 1980 г. в Москве. Несмотря на решение США и ряда других стран бойкотировать московскую Олимпиаду из-за ввода советских войск в Афганистан, она прошла на самом высоком уровне и принесла немало побед нашим соотечественникам. Три золотые медали на ней завоевал выдающийся пловец В. Сальников, признанный одним из трёх лучших пловцов XX в. К середине 1980-х гг. в стране действовало более 3 тыс. стадионов, 60 тыс. спортзалов, 1200 плавательных бассейнов. Всё это создавало условия не только для подготовки значительного числа спортсменов, но и для массового спортивного движения.

Ростки «антисистемы». Зарождение пассивной, а затем и активной оппозиции власти стало неизбежным. Уже к середине 60-х гг. возникло диссидентское движение, в которое входили правозащитные, национально-освободительные, религиозные организации и движения.

В 1965 г. за публикацию своих произведений за границей были арестованы и приговорены к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В 1967 г. подверглись аресту поэт Ю. Галансков и публицист А. Гинзбург. В 1969 г. была создана первая в СССР открытая общественная ассоциация — Инициативная группа защиты прав человека в СССР (Н. Горбаневская, С. Ковалёв, Л. Плющ, П. Якир и др.). Признанным духовным лидером правозащитного движения стал академик А. Д. Сахаров. В 1976 г. в Москве была создана группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, которую возглавил Ю. Орлов. (В 1977 г. он, как и другие руководители подобных групп в СССР, был арестован.) В конце 1979 — начале 1980 г. были арестованы и сосланы почти все лидеры и активные участники не только правозащитного движения, но и национальных и религиозных организаций. Впервые за долгие годы инакомыслие коснулось армии. В 1969 г. был раскрыт и разгромлен созданный офицерами Балтийского флота подпольный «Союз борьбы за демократические права», выступавший за демократизацию общества.

В 1975 г. замполит большого противолодочного корабля «Сторожевой» (также с Балтфлота) капитан 3- го ранга В. Саблин арестовал командира и повёл корабль в нейтральные воды, чтобы обратиться к руководству страны с революционным воззванием. В нём говорилось: «Граждане, Отечество в опасности! Его подтачивают казнокрадство и демагогия, показуха и ложь…» Поднятые в воздух военные самолёты остановили «Сторожевой». Саблин был отдан под трибунал и расстрелян.

Всё это свидетельствовало об углублении противоречий между властью и обществом.

Идеология социализма. Суть и принципы социализма

Социализм — не только общественная система, но еще и политическая идеология. Социалисты относятся к левым: они выступают за бо́льший государственный контроль над экономикой и общественное равенство.

Основные идеалы социализма:

Отсутствие эксплуатации человека человеком, социального угнетения

Общественная собственность на средства производства

Социальное равенство, справедливость

Либерализм, консерватизм, социализм и анархизм — сравнительная таблица отличий

Левым социалистам и коммунистам традиционно противопоставляют правых — сторонников рыночной экономики и частной собственности. Чем отличаются взгляды либералов и консерваторов от взглядов социалистов?

Либерализм провозглашает высшим идеалом свободу личности, а не общественное благо, как при социализме. Либералы выступают за экономические свободы, против вмешательства государства в рыночную экономику — и это также противоречит идеям социалистов.

Консерватизм выступает за сохранение и укрепление традиционных общественных институтов — государства, церкви, семьи, частной собственности. Консерваторы, в отличие от социалистов, признают естественным общественное неравенство и выступают против активного государственного вмешательства в экономику.

Отличаются от социалистов и лево-радикальные сторонники анархизма. Анархисты выступают за полный отказ от частной собственности и от государства, считают, что люди сами наилучшим образом устроят свою жизнь без принуждения со стороны власти.

Основные принципы и ценности

Свобода личности, права человека, частная собственность, демократия

Традиционные институты: государство, семья, церковь, частная собственность

Равенство, отсутствие эксплуатации, справедливое распределение и общественная собственность

Отсутствие власти одних людей над другими, свобода от принуждения

Роль государства в экономической жизни

Государство минимально вмешивается в свободный рынок, не мешает конкуренции

Государство защищает частную собственность как основу экономики

Государство регулирует экономическую жизнь, распределяет ресурсы, ограничивает частную собственность

Государство не нужно, оно не должно вмешиваться в экономику

Отношение к социальным вопросам

Люди равны перед законом, в остальном неравенство нормально

Люди не равны, часть из них может иметь привилегии

Все люди должны иметь равные права и обязанности, государство борется с неравенством доходов

Отказ от частной собственности обеспечит равенство людей

Пути решения социальных вопросов

Реформы, постепенные изменения общества

Укрепление традиционных устоев и институтов общества

Контроль государства, обеспечение социального равенства

При отсутствии государства люди сами решат свои проблемы

Социализм и коммунизм — в чем разница?

Идеология социализма близка к коммунизму. Однако коммунистический идеал более радикален: коммунисты выступают за полное обобществление производства, отказ от частной собственности и централизованное распределение благ.

Сторонники марксизма называют коммунизм высшей стадией социализма. При коммунизме должно установиться абсолютное равенство людей, установиться некое идеальное общество, где каждый трудится в меру своих способностей и получает от общества все необходимое. В этом смысле коммунизм — несбыточная утопическая концепция, мечта, полагают критики коммунизма. Социализм провозглашает более конкретные и достижимые цели.

Что такое утопический социализм?

Утопический социализм — общее название для социалистических учений, существовавших до появления марксизма, концепции немецкого философа Карла Маркса. В первой половине XIX века идеи о справедливом преобразовании общества выдвигали мыслители Анри Сен-Симон, Шарль Фурье и Роберт Оуэн.

Подробнее об этом читайте в статье: Что такое утопия. Томас Мор, коммунизм и антиутопия

В России под влиянием указанных философов Александр Герцен и Николай Огарев сформулировали идеи «общинного социализма» — справедливого общества на базе русской крестьянской общины. Эти мысли получили развитие в идеологии народников — сторонников крестьянского социализма. «Величайшим представителем утопического социализма» Ленин называл Николая Чернышевского — автора романа «Что делать?»

Немецкий философ Карл Маркс превратил социализм из философского идеала в революционную теорию: он утверждал, что социалистический строй уничтожит капитализм в результате пролетарской революции.

Ленин и другие марксисты считали построения своих предшественников несбыточными, ненаучными — отсюда и название «утопический социализм». После революции 1917 года в СССР «наивному» утопическому социализму противопоставляли научный коммунизм.