Ребенок 7 лет отстает в развитии что делать 7 лет

Кризис 7 года жизни

Содержание

Каждый скачок физического и психологического роста у детей сопровождается особым переходным периодом – кризисом. В семь лет ребенок встает на очередную ступень развития. Дошкольник становится школьником, меняется его социальный статус. Появляются новые обязанности, взрослые начинают выдвигать другие требования, другим становится режим дня. Психика переживает потрясение, которое сопровождается переживаниями, сменой привычного поведения, сложностями с коммуникацией. Поэтому в возрастной психологии у детей выделяют кризис 7 лет.

Когда игры меняются на активное обучение, меняется круг общения и формируется другая социальная роль, ребенок становится непослушным, упрямым, раздражительным. Признаки кризисного состояния психики могут проявляться в возрасте с пяти до восьми лет. Чтобы помочь правильно преодолеть этот сложный этап и занять новую социальную позицию, родители должны вовремя распознать кризис и правильно на него отреагировать.

Суть и особенности

Основная характеристика психологического кризиса 7 года жизни – это стремительное приобретение новых черт, которые характерны для взрослых. Психика малыша теряет наивность и открытость, а внутренний мир становится более сложным. Он учится анализировать поступки окружающих и их причины, начинает обдумывать свои слова, может скрывать настоящие мотивы собственных поступков.

Ребенку приходится быстро взрослеть, так как во многих новых ситуациях он может рассчитывать только на себя. Для этого нужно быстро развивать самостоятельность, учиться принимать решения. Чтобы справляться с новыми задачами, организм стремительно набирает силу, выносливость, координацию.

В связи со спецификой воспитания мальчики и девочки проживают кризисный период по-разному:

Причины

Кризисный период у семилеток не случайно совпадает со школьной адаптацией. Внутренние изменения психики в основном обусловлены именно сменой социальной роли ребенка, новыми видами деятельности и обязанностями. В целом причины кризиса можно разделить на три группы:

Симптомы кризиса 7 лет у ребенка

В этот период даже самый спокойный и послушный малыш может превратиться в настоящего домашнего тирана, капризного и раздражительного. Особенности проявления кризиса 7 лет чаще всего заключаются в том, что ребенок:

Для диагностики кризиса 7 лет необходимо, чтобы у ребенка четко проявлялись как минимум четыре-пять признаков. В противном случае речь идет не о кризисном периоде, а о локальной конфликтной ситуации.

Продолжительность

Кризис не начинается ровно тогда, когда малышу исполняется семь лет. Нельзя приписывать его начало и первому дню учебы в школе. На самом деле все гораздо сложнее.

Подготовка к школе начинается заранее, и уже к концу детского сада занятия становятся сложнее, а воспитатели – требовательнее. Ребенок ощущает изменения и нарастающее давление, поэтому первые психические предпосылки могут возникать в возрасте пяти-шести лет. Однако есть и другая категория деток, которые начинают осознавать тяжесть новой ноши уже после того, как начинается учеба в школе.

Каждый приходит к кризисному состоянию тогда, когда психика дает адекватный ответ на навалившиеся сложности. Симптомы формируются медленно, и справляется ребенок с новой ответственностью также постепенно. Психологи утверждают, что этот возрастной кризис длится около 6-9 месяцев. Но продолжительность переходного этапа во взрослении зависит от индивидуальных особенностей малыша.

Как справляться: советы родителям от психологов

Родителям важно понимать, что критический период – это нормально, и он не продлится долго. Однако пускать ситуацию на самотек нельзя. Школьник может самостоятельно не адаптироваться в новой ситуации, а негативным опыт травмирует психику, станет причиной неврозов, сделает его неуверенным и лишит друзей.

Чтобы помочь ребенку преодолеть детский кризис 7 лет, родителям следует придерживаться базовых рекомендаций от психолога:

Рекомендации по преодолению кризиса также включают ряд действий, от которых родителям лучше отказаться. Не следует:

Если состояние дочки или сына вызывает чрезмерное беспокойство, а поведение становится неконтролируемым, родители могут самостоятельно не справиться с кризисом. В таком случае можно обратиться к психологу. Специалист подскажет родителям, что делать, поможет ребенку адаптироваться и облегчит переход в школьную жизнь.

Последствия

Если родители помогут преодолеть кризисный период, ребенок успешно преодолеет важный переломный момент, сформирует новые правильные психические реакции, обретет социальные навыки и роли. Это поможет ему:

Если же родители будут подавлять проявления социального развития и усложнят ситуацию неправильным поведением, конфликтами или проблемами внутри семьи, это может нанести детской психике серьезный ущерб. Ребенок может:

Важно помнить, что кризисное состояние – это закономерность, которая открывает новые перспективы роста и развития. Главная задача взрослых – помочь ребенку справиться со сложной ситуацией, проявить чуткость, терпение и внимание. Только так новоиспеченный школьник сможет преодолеть все сложности и совершить важный скачок психического роста.

Ребенок 7 лет отстает в развитии что делать 7 лет

Ожидайте

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Маргарита

Ответственная и отзывчивая! 😊

Аннотация: Задержка психического развития — одна из самых распространённых детских патологий.

Статья:

Задержка психического развития — одна из самых распространённых детских патологий. Около 50% всех неуспевающих школьников ставится данный диагноз. Причём большинство из них занимается в обычных общеобразовательных, а не коррекционных школах, несмотря на то, что не способно овладеть знаниями, предусмотренными традиционными программами. В результате возникает масса проблем у учителей (как обучать) и родителей (как развивать). На самом деле ЗПР у детей — вовсе не приговор, который ставит на жизни крест. Грамотные и регулярные занятия — гарантия успешной психокоррекционной работы.

Что это такое

ЗПР — это задержка психического развития, когда основные познавательные функции (мышление, память, внимание, эмоционально-волевая сфера) у ребёнка развиты не так хорошо, как у сверстников, и отличаются от норм, установленных для данных лет. Диагностируется только у детей дошкольного возраста или в начальной школе. Если признаки заболевания остаются к моменту перехода в среднее звено, ставятся уже более серьёзные диагнозы — например, конституциональный инфантилизм или олигофрения.

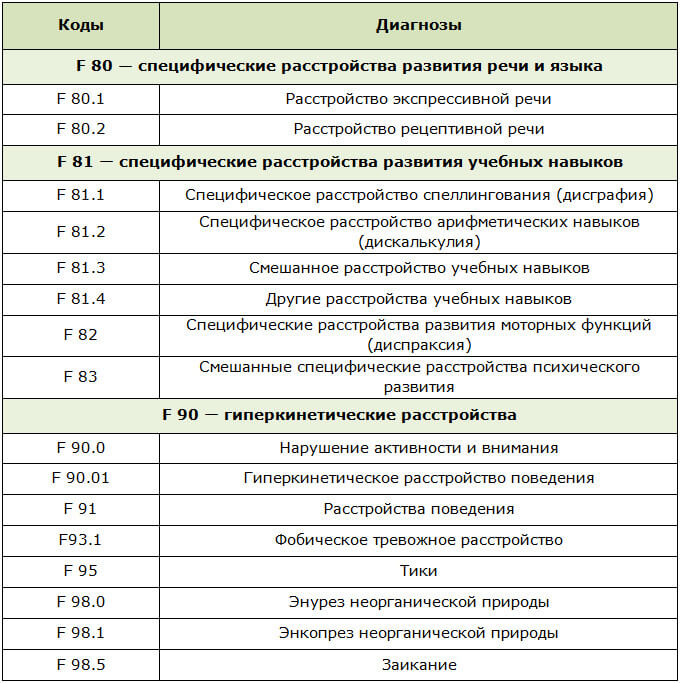

Термин был предложен советским психиатром Г. Е. Сухаревой в 1959 году. Широко использовался в психолого-педагогической и медицинской практике и литературе. Однако в конце 90-х годов XX века был признан слишком обобщённым и уже устаревшим, поэтому подняли вопрос о его замене. В 1997 году данный диагноз был выведен из употребления приказом Минздрава. На смену пришли новые понятия, соответствующие кодам F80–F89 и F90–F98 в МКБ-10. К ним относятся всевозможные расстройства психологического развития (но уже не ЗПР):

С 1997 года термин не применим в качестве медицинского диагноза и не противопоставляется психическим расстройствам. Однако данное понятие продолжает широко использоваться в русскоязычной психолого-педагогической литературе и российских образовательных учреждениях.

Причины

Все причины ЗПР делятся на две большие группы.

Биологические

Патологии и осложнения во время беременности:

Инфекционные, токсические и травматические заболевания, приводящие к перинатальной энцефалопатии в первые годы жизни малыша:

К биологическим причинам относится также генетика. Известны случаи, когда отклонения подобного рода диагностируются из поколения в поколение.

Социальные

Среди неблагоприятных условий воспитания, которые приводят к задержке психического развития, выделяют три самых распространённых.

Безнадзорность

Ребёнок, которому с раннего детства родители не уделяют достаточного внимания, не занимаются с ним, не развивают, вырастает аффективно лабильным, импульсивным и внушаемым. Не усваивает элементарные правила поведения, не имеет интеллектуальных интересов. Для успешного обучения не хватает базовых представлений об окружающем мире. Напоминает Маугли, попавшего в цивилизацию. В итоге диагностируется аномальное развитие личности по типу психической неустойчивости. Но это не то же самое, что педагогическая запущенность.

Гиперопека

Ребёнок, которому с раннего детства тревожные и мнительные родители уделяют слишком много внимания и воспитывают как маленького «божка» семьи. Не умеет преодолевать трудности самостоятельно, адекватно соотносить желания и потребности с необходимыми усилиями. Сила воли отсутствует. Это приводит к эмоциональной лабильности, безынициативности, эгоцентричности, зависимости от взрослых. В результате диагностируется психогенный инфантилизм.

Авторитаризм

Клиническая картина

Родителям должны быть известны основные симптомы ЗПР, характерные для того или иного возраста.

1 год

ЗПР не диагностируется в 1 год. Но ряд тревожных звоночков могут указывать на склонность к ней:

При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности развития малыша и при возникновении сомнений консультироваться с педиатром или невропатологом.

2 года

На отклонения указывают:

3 года

4 года

В 4 года ЗПР уже чётко диагностируется по конкретным симптомам.

Именно в 4 года при своевременном распознании ЗПР необходимо начинать коррекционную работу. При её отсутствии все эти симптомы в 5-6 лет только нарастают и углубляются. Появляются вторичные признаки: развиваются психосоматические заболевания и внутренние комплексы, ухудшаются когнитивные способности, наблюдается социальная дезадаптация.

В младшем школьном возрасте задержка психического развития проявляется уже более отчётливо. Такие дети отличаются от сверстников и поведением, и способностями к обучению. Если родители и воспитатели в детском саду упустили данный момент и отправили такого ребёнка в школу, учитель уже не может не обратить на это внимание. Ему требуется освоение минимальной стандартной программы, без которого он не может перевести такого ученика в другой класс. Поэтому на данном этапе организуется медико-педагогическая комиссия, ставится диагноз и начинается психокоррекционная работа.

Характеристика

Психологическая характеристика ребенка с ЗПР составляется по тем психическим функциям, которые у него оказываются нарушенными.

Когнитивные способности

Мышление у детей с ЗПР:

Коррекционные занятия с детьми, страдающими ЗПР, должны быть направлены на развитие мышления с учётом данных особенностей. Они способны классифицировать предметы по одному признаку: по цвету или форме, например. Главное — устранить отвлекающие факторы, которые существенно снижаю результативность, терпеливо повторять задание несколько раз и опираться преимущественно на наглядно-действенное мышление, которое развито у них почти так же, как у ровесников. В этом плане у них гораздо больше перспектив по овладению материалом, если сравнивать с теми, у кого диагностировали умственную отсталость.

Память у детей с ЗПР:

Все вышеперечисленные специфические особенности памяти у детей с ЗПР должны обязательно учитываться педагогами и психологами при организации занятий и родителями при выполнении домашних заданий. Работа должна быть выстроена таким образом, чтобы опорой служили непроизвольная и наглядная память, а не произвольная и вербальная.

Коррекция внимания направлена на увеличение объёма и концентрации. На занятиях необходимо распределение и постоянное переключение между разными типами деятельности. Наличие творческих заданий приветствуется.

Коррекция восприятия направлена на улучшение предметно-исследовательской деятельности и овладение сенсорными эталонами. Игры на совершенствование координации, ориентирования в пространстве и развитие мелкой моторики приветствуются.

Для развития речи просто необходимы занятия с логопедом. В домашних условиях родителям нужно больше читать и разговаривать с ребёнком. Рекомендуется следить за тем, чтобы он правильно строил предложения, а речь отличалась связностью.

Межличностное общение

Процесс межличностного общения у детей с ЗПР затруднён из-за неполноценности предпосылок, необходимых для успешной социализации:

Поэтому межличностное общение характеризуется следующими особенностями:

Дети с ЗПР гораздо охотнее играют с теми, кто младше по возрасту. Нередко на фоне неудавшихся межличностных контактов развивается социофобия и возникают серьёзные проблемы с социальной адаптацией.

Эмоционально-волевая сфера

У детей с ЗПР наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы. Её проявления:

Дети с ЗПР не могут правильно оценивать:

Это интересно! Дети с ЗПР, отличающиеся эмоциональной незрелостью, прекрасно распознают эмоции по мимике и картинкам. По сравнению со сверстниками они почти 100% находят гримасы гнева, страдания и радости.

Психологические особенности

У ребёнка с ЗПР есть такие особенности психического развития, которые отличаются от симптомов других похожих патологий. Это необходимо знать для дифференциации диагноза.

Отличия от умственной отсталости:

Отличия от педагогической запущенности:

От правильной постановки диагноза будет зависеть успешность лечения и коррекции.

Классификации

Классификация Певзнер и Власовой

М. С. Певзнер — дефектолог, психиатр, психолог, кандидат медицинских и доктор педагогических наук. Профессор. Т. А. Власова — психолог, дефектолог, доктор психологических наук, профессор, академик. Года: 1972-1973.

Эмоционально-волевая сфера соответствует развитию младшего возраста. Игровая деятельность преобладает над познавательной. Отсюда — невнимательность и проблемы в обучении.

Истощаемость психических функций вызвана различными биологическими факторами, имевшими место во время беременности или на первом году жизни малыша.

Классификация Лебединской

К. С. Лебединская — детский психиатр и дефектолог. Год: 1982. Основа — классификация Певзнер и Власовой, дополненная и расширенная.

Соответствует неосложнённому психическому и психофизическому инфантилизму по классификации Певзнер и Власовой. Такие дети проявляют яркие, но поверхностные и неустойчивые эмоции. У них всегда повышенное настроение, они посредственны и наивны. Отличаются грацильностью — инфантильным типом телосложения. ЗПР обусловлена наследственными факторами и осложнениями во время беременности.

Во-первых, возникает на фоне заболеваний, перенесённых малышом на первом году жизни. Во-вторых, осложняется невротическими отклонениями. Такие дети не уверены в себе, пугливы, капризны, ощущают свою физическую неполноценность. Всё это в итоге приводит к соматогенному инфантилизму — задержке эмоционального развития.

Основная причина — неблагоприятные условия воспитания, начиная с самого раннего возраста и длительно действующие.

Самый распространённый вид ЗПР. И. Ф. Марковская (кандидат психологических наук, доцент) выделяет внутри этой группы ещё одну миниклассификацию (1983).

1. Психическая неустойчивость. Проявляется в виде гиперактивности, чрезмерной шумности, крикливости, грубости и конфликтности. Но эмоции у таких деток кратковременные, поэтому уже через минуту они будут играть с теми, с кем только что ссорились или даже дрались.

2. Психическая тормозивность. Такие детки несамостоятельны, нерешительны, робки, медлительны, слишком привязаны к родителям. Не участвуют в совместных подвижных играх с другими, быстро теряются и плачут, когда от них что-то требуют.

Классификация Ковалёва

В. В. Ковалёв — психолог, психотерапевт. Год — 1979.

Это классификация ЗПР, обусловленных биологическими факторами:

На сегодняшний день на практике наиболее активно применяется классификация Лебединской. Хотя ей скоро будет уже 40 лет. В связи с новыми стандартами обучения и изменившимися реалиями современной жизни специалисты уже давно говорят о необходимости создания более актуальной типологии ЗПР.

Диагностика

Наличие ЗПР у ребёнка может подтвердить только специальная диагностика. Разобраться в характере и глубине имеющихся нарушений могут профильные специалисты при комплексном обследовании:

Все они входят в специальную медико-педагогическую комиссию, на которой подтверждается или опровергается диагноз, выносится окончательное решение, даются рекомендации о дальнейшем развитии ребёнка. Помимо психологических особенностей, они внимательно изучают в динамике (данные предоставляются за последние 2-3 года):

На комиссию также предоставляются результаты полного медицинского обследования и история болезней.

На основании полученных данных делается вывод, имеется ли у ребёнка задержка психического развития. Но, как уже было сказано ранее, медицинский диагноз ЗПР, начиная с 1997 года, не ставится. В заключении используется терминология из следующей части МКБ-10:

Обучение

Где и как может обучаться ребёнок с ЗПР:

В 2015 году был утверждён важный документ, регламентирующий обучение детей с ЗПР в общеобразовательной школе. Это «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития». Она включена в «Специальные основные общеобразовательные программы начального общего образования ФГОС». Эта система реализуется в обычных учебных заведениях (не коррекционных) на территории всей Российской Федерации с 1 сентября 2016 года в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 7.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».

С этого момента дети с ЗПР имеют полное право учиться не в коррекционной, а обычной общеобразовательной школе вместе с нормально развивающимися ровесниками. При этом учителям и родителям следует учитывать следующие особенности обучения:

Педагоги-психологи настаивают, что гораздо более продуктивно отдать обучаться ребёнка с ЗПР в специализированную коррекционную школу или перевести на домашнюю форму обучения.

Лечение и коррекция

В зависимости от вида ЗПР и индивидуальных особенностей ребёнка профильными специалистами разрабатывается коррекционно-развивающая программа, по которой ему следует заниматься. В неё входят различные блоки, предполагающие комплексный подход к решению имеющихся проблем.

Микротоковая рефлексотерапия

Это аппаратное воздействие электрическими импульсами на биоактивные точки мозга, так называемые нейрорефлекторные зоны. Целенаправленно восстанавливает работу нервной системы именно там, где имеются нарушения. Микротоками выборочно обрабатываются мозговые центры, отвечающие за интеллектуальные способности, речевую активность, дикцию, словарный запас.

Организуется в условиях стационара. Правда далеко не все родители дают согласие на проведение процедуры.

Психолого-педагогические коррекционные занятия

Ребёнок с ЗПР должен регулярно ходить на занятия психолога. Цель — скорректировать психическое развитие таким образом, чтобы оно улучшило качество его жизни. Среди основных задач:

Родители имеют право знать, что включает в себя программа психолога, который занимается с их ребёнком. Моменты, которые вызывают сомнения или недоверие, заранее должны быть согласованы.

Психологическая работа с детьми, страдающими ЗПР, предполагает использование разнообразных методик.

На занятиях психолог организует дидактические игры с разноцветными полосками, кубиками, палочками, геометрическими фигурами (в том числе объёмными) и специальными карточками. Примеры нескольких таких игр представлены ниже.

«Угадай эмоцию»

Проводится либо в группе из 5-6 таких же деток с ЗПР, либо в паре с психологом. На стол кладутся карточки со схематическим изображением различных эмоций. Предлагается взять одну из них наугад, назвать, что на рисунке, и попытаться изобразить данное чувство с помощью мимики, голоса, жестов. Можно усложнить задание и попросить назвать ситуацию, в которой эта эмоция чаще всего проявляется.

«Найди цифру»

На столе выложены картинки и объёмные фигуры разных цифр. Все они отличаются размером и цветом. Психолог называет цифру — из предложенного материала нужно выбрать все соответствия (например, все двойки или восьмёрки).

«Лото настроений»

На столе лежат карточки, на которых нарисованы животные с разными мордочками. Психолог называет какую-либо эмоцию (показывает картинку с ней или изображает сам) — ребёнок должен подобрать под неё нужную карточку.

«Волшебный мешочек»

В красивый мешочек складываются небольшие объёмные вещицы, легко узнаваемые на ощупь: зеркальце, будильник, карандаш, блокнот, линейка и т. д. Нужно запустить туда руку с закрытыми глазами, достать любой предмет и угадать, что это.

«Палитра настроений»

На столе лежат карточки с различными оттенками настроения. Психолог задаёт вопрос: «Как ты себя сейчас чувствуешь?» — ребёнок должен ответить с помощью рисунка. После этого вопрос несколько раз трансформируется: «А как сегодня чувствует себя твоя мама?», «Как ты думаешь, какое настроение у твоей кошки?» и т. д.

Альтернативные методики

Дополнительно профильные специалисты могут назначить современные, нетрадиционные методы коррекции:

Вовремя и грамотно проведённая психокоррекционная работа даёт положительные результаты.

Что делать родителям

Психологи и педагоги, работающие непосредственно с детьми, у которых наблюдается ЗПР, дают полезные рекомендации родителям, позволяющие ускорить развитие.

Для начала родителям придётся не только понять, но и принять тот факт, что ребёнок будет обучаться медленнее ровесников и отставать от них в учёбе. Чтобы не требовать от него слишком многого, быть терпеливыми к его особенностям, их нужно изучить и учитывать при общении и занятиях.

Усилиями одних только домашних занятий проблему ЗПР не решить. Поэтому второй шаг родителей, желающих помочь своему ребёнку, — обращение за квалифицированной помощью к профильным специалистам — педагогу-дефектологу, психологу или врачу-психотерапевту. С учётом индивидуальных особенностей они дадут рекомендации, что именно нужно делать.

Домашние занятия для ребёнка с ЗПР

В первую очередь родителям нужно направить усилия на развитие мелкой моторики, которая самым непосредственным образом связана с когнитивными способностями. Для этого рекомендуется использовать:

Родители также могут выполнять с ребёнком несложные упражнения, способствующие развитию различных психических функций.

«Назови похожее»

Родитель называет эмоцию, настроение или чувство — к ним нужно подобрать синоним.

«Загадки-описания»

Нужно отгадать загадки, в которых описываются предметы из окружающего мира для создания базовых представлений.

«Найди отличия»

«Закончи предложение»

Родитель начинает предложение, в котором по описанию явно угадывается какой-то предмет (животное). Нужно закончить. Например:

«Внимание!»

Родитель бросает мяч и произносит слово. Нужно поймать мяч и назвать количество звуков (букв) в слове. Начинать нужно с минимального количества, постепенно увеличивая его.

Взрослые должны понимать, что дети с ЗПР требуют повышенного внимания. Им необходимо уделять гораздо больше времени и набраться терпения при общении с ними. Не всё получится с первого раза. Придётся много работать, но в результате потери для психического развития будут минимальны, он социально адаптируется и может быть даже успешен в каких-то сферах жизни.

Задержка психического развития

Задержка психического развития (ЗПР) – это замедление темпов психического развития, вследствие которого когнитивные (познавательные) функции (память, восприятие, внимание, мышление) и эмоционально-волевая сфера ребёнка существенно отстают от принятых возрастных норм.

На сегодняшний день ЗПР не является медицинским диагнозом, а употребляется как психолого-педагогическое понятие описательного характера, не указывающее на причины тех или иных нарушений, а лишь обозначающее имеющиеся у ребёнка проблемы развития. Термин применим только для детей дошкольного и младшего школьного возраста (до 10 лет). В более старшем возрасте при необходимости ребёнку ставится уже конкретный диагноз.

В раннем детском возрасте задержка психического развития чаще всего не бросается в глаза. Диагноз ЗПР ставится, когда ребёнок достигает 4-5-летнего возраста. Как правило, первыми начинают бить тревогу воспитатели средних и старших групп детских садов, они обращают внимание на то, что ребёнку приходится много раз объяснять одно и то же, его трудно заинтересовать, он много отвлекается и т.п. Часто родители не придают особого значения этим сигналам и не показывают ребёнка специалисту, предполагая, что это проходящие возрастные трудности, которые можно просто «перерасти». В таком случае ЗПР становится гораздо заметней при поступлении ребёнка в школу (из-за проблем с успеваемостью). Ребёнок с трудом усваивает учебный материал; ему интереснее играть (но сюжетно-ролевые игры для него слишком сложны); занятия интеллектуальной деятельностью его не привлекают (от неё он быстро устаёт); он имеет очень ограниченный запас общих знаний и т.п.

Помимо трудностей в обучении у многих детей с ЗПР есть проблемы с дисциплиной. И в саду, и в школе им часто делают замечания за плохое поведение. Дело в том, что таким детям трудно привыкнуть к саду, школе, вообще к коллективу, они сильно тоскуют по дому, им сложно понять, что существуют определённые общепринятые правила поведения и нужно научиться соблюдать их.

Как проявляется задержка психического развития?

При ЗПР отстают в развитии:

Ребёнку с ЗПР трудно ориентироваться в пространстве, он не сможет отыскать вещь, если изначально не знает, где она лежит, даже если она находится на самом видном месте. Также таким детям трудно определить какой-либо предмет наощупь, запомнить, как он выглядит, и рассказать о нём по памяти.

При ЗПР у детей часто наблюдаются низкая речевая активность, отставание речевого развития (ЗРР, ЗПРР). Их словарный запас беден, не соответствует возрастным нормам, фонематический слух плохо развит, речь не сформирована, высказывания примитивны и нецеленаправленны, они часто путают, пропускают или заменяют в словах звуки и буквы (парафазия).

Чем ЗПР отличается от ЗРР и ЗПРР?

Задержки речевого и психоречевого развития (ЗРР и ЗПРР) возникают вследствие органических поражений головного мозга, центральной нервной системы. Причинами отставания могут стать: болезни, перенесённые матерью во время беременности, гипоксия плода, патологии родов, хромосомные или генетические заболевания, тяжёлые инфекции, врождённые аномалии ЦНС, патологии сосудов головного мозга, ДЦП, психические заболевания (эпилепсия и т.п.), опухоли головного мозга и проч.

При ЗРР и ЗПРР:

При ЗПР:

ЗПР = умственная отсталость?

Довольно часто детям с ЗПР ставится неверный диагноз – умственная отсталость (УО). Особенно от этого страдают дети, воспитывающиеся в детских домах. Действительно лёгкая степень УО и ЗПР имеют сходную симптоматику, но это разные нарушения, и для того, чтобы дифференцировать их, необходимо длительное всестороннее наблюдение специалиста.

Схожие симптомы

Различия между ЗПР и УО

Умственная отсталость – обобщённое название многих отклонений, при которых есть стойкое и необратимое снижение интеллектуальных способностей. Это комплекс синдромов, вызванных органическими поражениями, патологиями головного мозга (врождёнными или приобретёнными). При УО страдают мыслительные функции, наблюдается общее психическое недоразвитие, интеллектуальная недостаточность. Интеллект ребёнка с умственной отсталостью не превысит определённого уровня, какая бы тщательная работа с ним не проводилась.

В отличие от УО задержка психического развития обратима, ребёнок развивается в том же направлении, что и обычные дети, но значительно медленнее. Дети с ЗПР обучаемы, поддаются коррекции, адекватны в действиях (например, играя, используют игрушки в соответствии с их назначением). Во время учебных занятий они при помощи учителя способны усвоить принцип выполнения задания и использовать его для решения аналогичных задач. Для детей с ЗПР характерна скачкообразность развития всех форм мыслительной деятельности (например, внимание скачкообразно повышается к 8-9 годам). При ЗПР прогноз более благоприятный и имеется высокая вероятность вывода ребенка в «норму» при условии качественного психолого-педагогического сопровождения и участия семьи. Безусловно, при УО коррекционная работа также необходима, но как правило, динамика более медленная и имеет свой предел.

Очень важно как можно раньше дифференцировать ЗПР от умственной отсталости и вовремя начать коррекционную работу.

Причины ЗПР

Виды задержки психического развития

Диагностика ЗПР

Для определения ЗПР необходимо всестороннее комплексное обследование ребёнка психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), в которую могут входить: психиатр, педагог-психолог, нейропсихолог, логопед, дефектолог (олигофренопедагог), невролог, педиатр и другие специалисты (при необходимости).

Специалисты проводят дифференциальную диагностику, которая включает в себя:

После всестороннего изучения анамнеза ребёнка, состава его семьи, социально-бытовых условий его жизни специалисты выявляют первопричины, степень и характер нарушений, составляют педагогический прогноз и план коррекционной работы.

Коррекция задержки психического развития (ЗПР)

Родителям детей с задержкой психического развития нужно быть готовыми к тому, что процесс коррекции достаточно непростой и длительный. Таким детям нужна комплексная помощь сразу нескольких специалистов. Если ребёнку необходимо медикаментозное лечение, его обеспечивает невролог. Развитием когнитивных функций занимается дефектолог (олигофренопедагог). Психолог со своей стороны отвечает за развитие эмоционально-волевой сферы. При ЗПР показаны такие виды неразговорной психотерапии, как: песочная, игровая терапия, сказкотерапия, арт-терапия и проч. Для коррекции вторичных нарушений речи понадобится логопед.

Как проходит обучение детей с ЗПР?

В сентябре 2016 года в России был принят образовательный стандарт инклюзивного образования, предписывающий всем детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, обучаться вместе с обычными школьниками. После этого специализированные коррекционные школы были закрыты и появились коррекционные классы в обычных общеобразовательных школах. Они подразделяются на восемь типов – в зависимости от характера отклонений учеников. Большинство таких классов у нас относятся к VII типу (для детей с задержкой психического развития, поддающейся коррекции).

Учитывая, как непросто ребятам с ЗПР даётся учёба, специалисты рекомендуют для них обучение в коррекционных классах.

Занятия в таких классах проводит обычный школьный учитель, ученики получают такой же объём знаний, как и их сверстники из обычных классов, просто занятия проходят в более спокойном темпе. Материал объясняют детям небольшими частями, постепенно. Занятия содержат перерывы на отдых и спортивные игры для того, чтобы избежать переутомления детей.

Преимущества коррекционных классов:

Есть и недостатки в инклюзивной системе образования – раньше с детьми с ЗПР занимались коррекционные педагоги, имеющие необходимые знания и навыки работы с такими детьми. В обычных школах педагоги не имеют такой подготовки. Также в свободное от уроков время, например, на переменах, дети с ЗПР могут столкнуться со сверстниками или с детьми постарше, которые неправильно истолкуют поведение детей из коррекционного класса, могут возникнуть конфликты.

Для ребенка с ЗПР и для его родителей лучше всего, если удастся скорректировать нарушение еще до начала обучения в школе, а для этого важно не пропустить «сигналы», если таковые имеются, регулярно (1-2 раза в год) показываться специалистам: неврологу, детскому психологу, детскому психиатру.

При своевременном обращении ЗПР отлично поддается коррекции, но занятия по коррекции должны быть регулярными, а родителям нужно быть готовыми к тому, что положительный результат будет не сразу.