Ребенок начал задыхаться что делать

Бронхиальная астма у детей

Содержание статьи

Бронхиальная астма представляет собой хроническое заболевание дыхательных путей, носящее воспалительный характер и сопровождающееся удушьем, кашлем и другой тяжелой симптоматикой.

Дети обычно страдают атопической формой болезни. Ее причина – аллергическая реакция, вследствие которой сужается просвет бронхов. Данная реакция проявляется из-за вдыхания аллергенов: пыли, пыльцы и др.

У детей самого раннего возраста поводом к развитию болезни часто становится употребление пищевых аллергенов.

Самая редкая форма для детей – инфекционно-аллергическая, которая проявляется вследствие хронических инфекционных недугов дыхательных путей.

Бронхиальная астма у детей: симптомы и лечение

Признаки бронхиальной астмы у ребенка

Бронхиальная астма очень схожа с другими заболеваниями органов дыхания. Ее часто путают даже с обычной простудой. Поэтому родителям нужно крайне внимательно наблюдать за ребенком. Первыми признаками болезни являются:

Как выглядит приступ бронхиальной астмы у детей?

Приступ может развиваться по-разному, однако обычно имеет довольно типичную клиническую картину. Начинается с кашля, который может сопровождаться кожной сыпью, ринитом. Дыхание малыша становится неровным, присутствуют короткие вдохи, а выдохи даются с явным трудом. Дыхание сопровождается свистящим хрипом, со стороны приступ выглядит так, словно ребенок ловит ртом воздух. При этом может бледнеть кожа, синеть губы. Источник:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6591438/

Shyamali C. Dharmage, Jennifer L. Perret and Adnan Custovic

Epidemiology of Asthma in Children and Adults

// Front Pediatr. 2019; 7: 246

Что делать при приступе?

Когда у детей проявляется бронхиальная астма, родители испытывают страх и нередко – панику, однако необходимо успокоиться и принять такие меры, как:

Даже если Вы волнуетесь и переживаете, не показывайте этого, не провоцируйте страх у ребенка – это значительно усугубит его состояние.

Если состояние ребенка не изменяется на фоне приема препарата и принятых мер, необходимо вызвать скорую помощь.

Причины бронхиальной астмы у детей

Также нередко у детей бронхиальная астма развивается по психосоматическим причинам. Существует теория, что данное заболевание развивается на фоне сильной зависимости от матери, является выражением недостатка внимания. Приступ при этом становится подобием плача младенца, зовущего мать.

Диагностика и ее трудности

Выявить болезнь у ребенка сложнее, чем у взрослого. Причиной является то, что дети, особенно самого младшего возраста, не могут точно и правильно описать свое состояние. При этом диагностика тем труднее, чем умереннее симптоматика и дискомфорт, испытываемый пациентом.

Трудность связана и с особенностью строения бронхов у малыша. До пяти лет они имеют более узкий просвет, а у ребенка в целом менее развиты мышцы. Из-за этого главные проявления болезни – это активный отход густой мокроты и отек слизистой, а не удушье или бронхоспазм. На основе этого бронхиальную астму часто путают с ОРВИ и другими аналогичными заболеваниями не только родители, но и врачи. Зачастую заболевание прогрессирует несколько лет, прежде чем его верно диагностируют.

В целом для диагностики астмы важны следующие главные параметры:

У маленьких детей не всегда возможно объективно оценить все эти параметры. Поэтому наибольшее внимание уделяется:

Также проводится дифференциальная диагностика для исключения болезней, сопровождающихся свистящими хрипами: врожденных аномалий, инфекций, механических факторов, например, наличия инородного тела в бронхах.

Осложнения бронхиальной астмы у детей:

Как лечить бронхиальную астму у детей?

Для купирования приступов, снижения их частоты, улучшения общего состояния может быть принят комплекс мер:

Для улучшения состояния ребенка родителям необходимо:

Почему следует выбрать «СМ-Клиника»?

Наш медицинский центр – это штат одних из лучших в городе пульмонологов и других детских врачей, передовое диагностическое оборудование и внимательное отношение к каждому маленькому пациенту.

Приходите к нам, если заметили у Вашего ребенка первые признаки бронхиальной астмы. Мы в кратчайшие сроки диагностируем заболевание и подберем эффективную терапию.

Истинный и ложный круп: когда ребенок задыхается

Поделиться:

Пожалуй, одним из самых страшных кошмаров всех мам является ситуация, когда ребенок задыхается. К такому состоянию могут приводить разные причины (инородное тело дыхательных путей, приступы бронхиальной астмы и т. д.), но одним из самых распространенных случаев является так называемый круп, о котором и пойдет речь.

Слово «круп» произошло от латинского croup — каркать, и это не случайно. Некоторые симптомы, о которых будет сказано чуть позже, можно сравнить с карканьем вороны. В зависимости от того, какой инфекцией вызвано возникновение заболевания, различают истинный и ложный круп.

Ложный круп

Ложный круп (еще одно его название — подскладочный ларингит) — воспаление слизистой оболочки гортани. Это не самостоятельное заболевание, оно развивается, как правило, на фоне банальной простуды и очень часто является следствием гриппа и парагриппа. Подвержены ему дети в возрасте до 5–8 лет. Это объясняется тем, что гортань у них очень маленькая, а слизистая легко отекает, суживая и без того небольшой просвет. Это препятствует поступлению воздуха в организм.

Что происходит

Протекает заболевание приступообразно. Как правило, днем состояние ребенка не вызывает серьезных опасений, имеются проявления основного заболевания, которое приводит к возникновению ложного крупа (температура, общая слабость, кашель), иногда можно заметить начинающуюся небольшую хрипотцу.

Читайте также:

Острый пиелонефрит у ребенка

Сами приступы обычно внезапны и появляются после засыпания (в горизонтальном положении усиливается отек гортани). Через некоторое время после того, как ребенка уложили спать, у него начинается весьма характерный сухой кашель, который еще называют каркающим или лающим.

Ребенок просыпается, он беспокоен и суетлив, пытается найти положение, в котором будет легче дышать. Дыхание при этом учащается, становится поверхностным, шумным, свистящим. Голос тонкий, осиплый. В этот момент температура может подняться до 37–38 градусов. Симптомы ложного крупа могут сохраняться от нескольких минут до нескольких суток и повторяться с периодичностью в пару дней.

Что делать при ложном крупе

При подозрении на возникновение ложного крупа необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Прогрессирование процесса может привести к полному закрытию просвета гортани. Ложный круп опасен для жизни ребенка!

До приезда скорой помощи необходимо:

Иногда приступ удушья можно остановить, вызвав рвотный рефлекс. Для этого нужно аккуратно надавить на корень языка или прикоснуться к задней стенке глотки.

Истинный круп

Истинный круп — состояние, которое бывает только при дифтерии. Встречается как у детей, так и у взрослых. При дифтерийном крупе происходит поражение самих голосовых связок. В результате действия дифтерийной палочки образуются пленки фибрина, которые постепенно закрывают просвет голосовой щели, вызывая стеноз гортани. Симптомы истинного крупа при этом очень похожи на проявления ложного крупа, но развитие их происходит постепенно, состояние прогрессивно ухудшается.

В настоящее время благодаря всеобщей вакцинации против дифтерии эта инфекция встречается очень редко. Но нужно всегда помнить, что заражение все-таки возможно. Заболевание протекает очень тяжело, поэтому лечение проводят строго в инфекционном стационаре, используя специфическую антитоксическую противодифтерийную сыворотку. Таким образом, вне зависимости от вида крупа необходима срочная консультация врача.

Дыхательная недостаточность у ребенка

Дыхательная недостаточность у ребенка — это состояние, при котором возникает дисбаланс газового состава крови: дефицит кислорода на фоне избытка углекислоты. Поддержание нормального газообмена при развитии дыхательной недостаточности (ДН) обеспечивается за счет интенсивной работы аппарата дыхания, сердца, что быстро приводит к истощению компенсаторных сил организма. ДН может протекать в острой или хронической форме, проявляется одышкой, цианозом, тахикардией, неврологической дисфункцией. Диагностика основана на физикальном обследовании, изучении газов крови, спирометрии. Лечение комплексное, включает устранение этиологического фактора, восстановление газообмена.

МКБ-10

Общие сведения

В широком понимании дыхание объединяет несколько процессов: внешнее дыхание, обмен газов на уровне альвеол, тканевое дыхание. Нарушение на любом из этапов приводит к развитию дыхательной недостаточности. ДН у ребенка ‒ очень актуальная проблема в педиатрии, занимает ведущее место в структуре летальности детей первых лет жизни. Это самая частая причина госпитализации в отделение детской реанимации и интенсивной терапии. Заболеваемость респираторным дистресс-синдромом, связанным с разными причинами, составляет 1,5-13 случаев на 100 000 человек в год. У недоношенных детей частота ДН при рождении достигает 20%-80%.

Причины

Причин дыхательной недостаточности у ребенка большое множество. Не всегда они связаны именно с заболеваниями респиратоного тракта. Для удобства понимания этиологические факторы принято делить на две большие группы:

Патогенез

Независимо от причины развития дыхательной недостаточности у ребенка, в основе лежат 2 нарушения: уменьшение напряжения О2 в крови (РаО2) и повышение содержания углекислого газа (РаСО2). Вначале организм компенсирует кислородное голодание путем усиления работы внешнего дыхания, развития одышки. Дополнительный поток кислорода поступает за счет учащения дыхательных движений, усиления физической работы респираторной мускулатуры.

Со временем запасы энергии истощаются, поступление О2 и его транспорт эритроцитами снижается, развивается гипоксемия. Как следствие, кислород недополучают ткани организма — формируется гипоксия. По мере нарастания гипоксии состояние входит в стадию декомпенсации: угнетается функции нервной, дыхательной системы, сердца и сосудов. Наряду с гипоксемией избыток СО2 (гиперкапния) оказывает токсическое влияние на системы и органы, усугубляя симптомы дыхательной недостаточности.

Классификация

Существует несколько вариантов классификации ДН по разным критериям: скорости развития, этиопатогенетическим механизмам, длительности течения, газовому составу крови. Клинически имеет значение выделение острой и хронической форм, стадий течения. Представленная классификация дыхательной недостаточности часто применяется на практике, так как влияет на выбор тактики терапии:

Симптомы ДН у детей

Острая ДН

Клиническая картина дыхательной недостаточности объединяет симптомы основной патологии, изменения внешнего дыхания, системные проявления. Изменения общего состояния ребенка характеризуются потливостью, чувством тревоги, страха, отказом от груди у младенцев. Со стороны ЦНС может быть нарушение сознания, синдром угнетения либо гипервозбудимости. О вовлечении сердечно-сосудистой системы свидетельствует нарушение ритма в различных формах, падение или нестабильность АД.

Респираторные расстройства имеют несколько типичных симптомов: раздувание крыльев носа, изменение дыхательных движений (диспноэ), шумный, свистящий выдох или стон. Диспноэ представлено вариантами:

Для компенсации характерно усиление работы дыхания, для декомпенсации — истощение, апноэ. Нарастание гипоксемии проявляется синюшностью кожных покровов и слизистых оболочек разной степени: акроцианоз — синеют кончики пальцев, периферический цианоз — дистальные отделы конечностей, центральный цианоз — слизистые, вся поверхность тела.

Степени ДН

По совокупности симптомов у ребенка выделяют несколько степеней дыхательной недостаточности.

Хроническая ДН

Особенностью хронической формы дыхательной недостаточности является то, что клиника развивается постепенно, обычно при обострении основной болезни, физическом перенапряжении. Организм ребенка с хронической дыхательной недостаточностью быстро запускает механизмы долговременной компенсации, поэтому тяжесть ДН редко прогрессирует до 3-й, 4-й стадии. У ребенка развиваются типичные признаки длительной гипоксии: пальцы в виде «барабанных палочек», темные круги под глазами, бочкообразная грудная клетка, гипертрофия межреберных мышц.

Осложнения

Дыхательная недостаточность ‒ состояние неотложное, угрожающее жизни ребенка. Неверное или позднее оказание первой помощи приводит к летальному исходу, необратимым изменениям ЦНС, лейкомаляции. Хроническая гипоксемия осложняется легочной гипертензией, недостаточностью кровообращения по правожелудочковому типу. При развитии тканевой гипоксии компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в периферической крови, что приводит к полицитемии, усиленному тромбообразованию и, как результат, — к инсультам, инфарктам внутренних органов.

Диагностика

На этапе первичной консультации, если позволяет состояние больного, врач собирает анамнез заболевания, жалобы родителей или ребенка. Выясняют связь дыхательной недостаточности с предполагаемой причиной, наличие хронических патологий, врожденных пороков. Алгоритм дальнейшего обследования включает:

Лечение дыхательной недостаточности у детей

Неотложная помощь

Детям с тяжелой степенью дыхательной недостаточности, приведшей к нарушению витальных функций, проводятся реанимационные мероприятия. Комплексом базовой реанимации должен владеть врач любой специальности. Реанимация проводится по принципу АВС, где

Если есть данные о попадании в рото-, носоглотку инородного предмета, то для его эвакуации проводят прием Геймлиха.

Дыхательная поддержка

Для восстановления нормального РаО2 нужно обеспечить поступление кислорода в альвеолы. Для этого используют воздушно-кислородную смесь с различными концентрациями О2. Существует ряд методов, позволяющих доставить смесь в трахео-бронхиальное дерево:

Медикаментозная терапия

Главный принцип лечения дыхательной недостаточности — устранение причины. В зависимости от течения основного заболевания используются группы препаратов:

Прогноз и профилактика

Прогноз при ДН зависит от этиологии, степени гипоксии и/или ишемии, возраста ребенка, своевременности оказанной помощи. Прогноз для тяжелой дыхательной недостаточности без проведения ИВЛ неблагоприятен, угрожаем по гибели пациента, со своевременной респираторной поддержкой — условно благоприятен, возможно развитие осложнений. Специфической профилактики респираторной недостаточности не существует. Для детей с хроническими заболеваниями дыхательного тракта, нервной системы важно получение адекватной терапии основной патологии.

Гайморит: симптомы, особенности лечения и правила профилактики

Гайморит – это воспалительный процесс в области гайморовой пазухи, расположенной в толще черепной кости над верхней челюстью, слева и справа. Этот процесс является одной из разновидностей синуситов (это общее название для воспалительных процессов в области придаточных пазух – лобной, гайморовой, решетчатой или клиновидной). Обычно воспалительный процесс затрагивает слизистые оболочки, выстилающие пазухи изнутри, реже затрагиваются более глубокие слои тканей, вплоть до костных структур. Обычно процесс возникает как осложнение вирусных или бактериальных инфекций в области носоглотки и верхних дыхательных путей.

Исходя из причины развития, механизмов формирования и симптомов, гайморит бывает нескольких типов. Выделение каждого из них важно для определения тактики лечения, прогноза и разработки мер профилактики.

Острый – развивается быстро, как осложнение ОРВИ, насморков, простудных заболеваний, воспаления в области корней зубов на верхней челюсти. Возбудители проникают через каналы, соединяющие пазухи с полостью носа с гайморовыми пазухами, размножаются в полости. Тело начинает активно вырабатывать иммунные клетки и слизь, чтобы обезвредить патогенные организмы. Если слизь закупорит проток пазухи, возникает давление на стенки, усиление воспалительного процесса. По мере очищения пазухи от содержимого воспалительный процесс постепенно затухает.

Хронический – воспалительный процесс, который длится более 4 недель, имеет вялое или волнообразное течение, с периодами обострений. Обычно возникает из-за не долеченной острой формы, наличия аденоидов, тонзиллитов, отитов.

Гнойный – обычно становится осложнением острой формы либо обострения хронического процесса, если процесс не лечится, предпринимаются попытки самолечения или пациент переносит инфекцию на ногах. Патогенные бактерии накапливаются в пазухах, в смеси с лейкоцитами образуют гнойное содержимое. Самое опасное осложнение при этой форме – прорыв гноя в полость черепа, поражение костных тканей, мозга.

Двусторонний – одна из тяжелых форм, поражение локализовано сразу в обеих пазухах – левой и правой. Нередко возникает как осложнение инфекций в полости рта и носоглотки, обычно грибковой или бактериальной. Обычно имеет острое течение, редко переходит в хроническую форму.

Аллергическое поражение возникает у пациентов, страдающих от чрезмерно активной реакции иммунной системы на различные вещества. Особенно часто эта форма синусита бывает при поллинозе, круглогодичном рините, реакции на плесень, пылевых клещей.

Катаральный – преимущественно бывает у детей. Он развивается при проникновении в полость пазух патогенных организмов, что формирует отек и раздражение слизистых. Считается самой легкой формой болезни, проходящей при активном лечении без осложнений и последствий.

Полипозная форма формируется при образовании полипозных разрастаний слизистых из-за чрезмерно быстрого деления клеток. Рост полипов могут провоцировать инфекции, травмы, велика роль наследственности.

Одонтогенный – формируется как результат серьезных проблем зубов, особенно 4-6 зуба на верхней челюсти, корни которых расположены в непосредственной близости от пазухи. Если возникают проблемы в области корней этих зубов, воспаление и нагноение может переходить на пазуху, она заполняется секретом и воспаляется.

Причины

Придаточные пазухи, включая гайморовы, созданы как естественный барьер на пути инфекций, фильтр для различных опасных веществ в воздухе. Они помогают согревать воздух, увлажнять его и очищать от примесей перед попаданием в гортань, и ниже по респираторному тракту. Основная причина воспаления и появления признаков гайморита – это проникновение бактерий, грибков или вирусов, аллергенов. Реже инфекция попадает с током крови из других, отдаленных очагов.

Нарушать работу пазух могут патологии иммунной системы, частые ОРВИ, респираторная форма аллергии, носительство патогенных бактерий в носоглотке (стафило-, стрепто- или менингококк).

Среди ключевых причин, которые могут привести к развитию гайморита, можно выделить:

Осложнения

Не все люди знают, как начинается гайморит, поэтому многие принимают симптомы за тяжелую простуду и лечатся самостоятельно. Это может привести к определенным осложнениям, отдаленным последствиям. Среди ключевых осложнений можно выделить поражения бронхов и распространение инфекции на легкие, развитие отитов (поражение среднего уха), переход болезни в хроническую форму.

Тяжелый и запущенный, своевременно не вылеченный гайморит может привести к воспалению внутренних органов – сердца, глаз, почек, поражению суставов и мозга, его оболочек. Если образуются гнойные полости в гайморовых пазухах, возможен прорыв гноя в кровь (возникает сепсис), проникновение его в соседние пазухи с развитием пансинусита, воспаление мозговых оболочек с явлениями менингита. Всех этих осложнений можно избежать при полноценном лечении гайморита под руководством лор-врача.

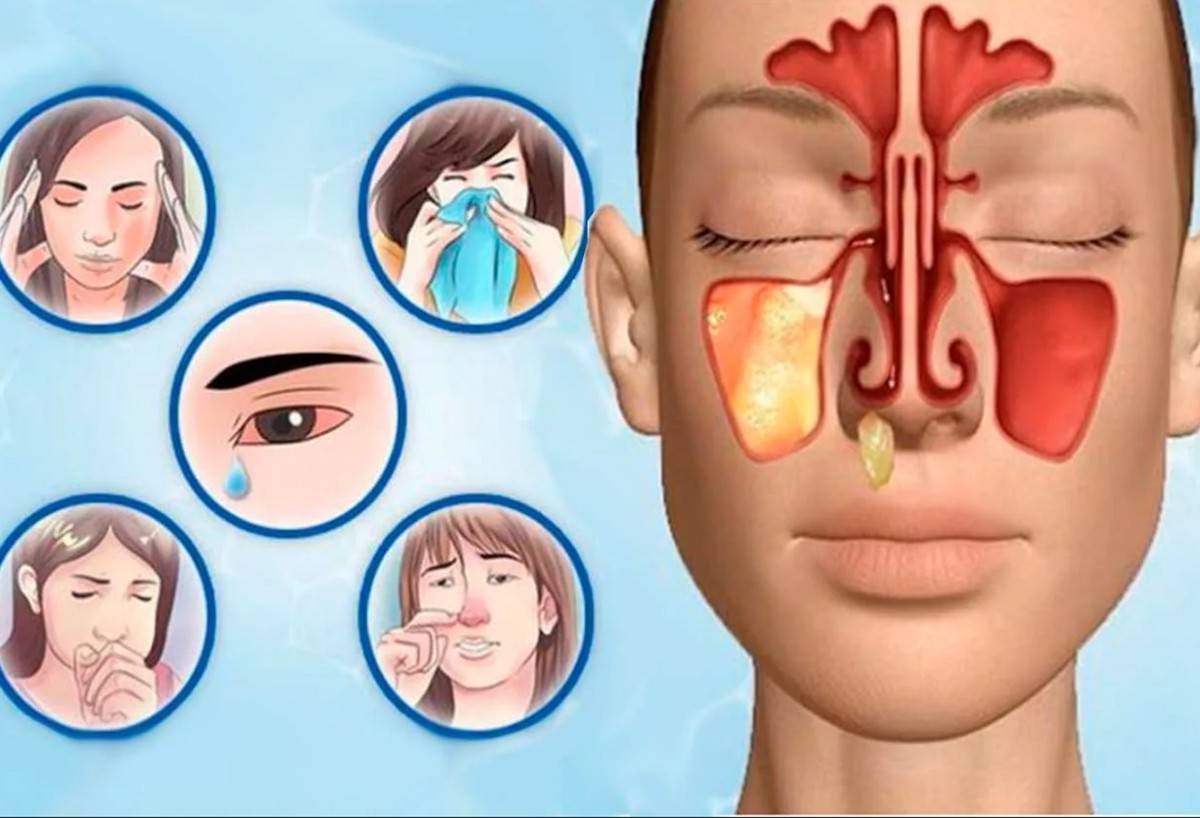

Симптомы и диагностика

Конечно, при развитии гайморита нужно немедленно обращаться к врачу, но как понять, что гайморит начался? Начальные признаки неспецифичные – это повышение температуры от незначительной до высокой, сильная слабость, заложенность носа или обильные густые выделения, болезненность в проекции пазух или в области лица.

Боль при гайморите может быть различной – от тупой, давящей до сильной, мучительной. Она локализуется в подглазничной области, может отдавать в область переносицы, лобную зону или верхние зубы. При надавливании на область пазух или наклонах головы вперед она усиливается, распространяясь по подглазничной области. Могут краснеть и отекать веки.

Врачи отмечают некоторые особенности того, как проявляется болезнь в определенных возрастных группах. Так, у взрослых самым ключевым признаком могут быть болевые ощущения, головная боль, нарушение восприятия запахов. Может меняться голос, он становится гнусавым, нос сильно заложен, выделяется полупрозрачная или желто-зеленая слизь. Высокая лихорадка типична для острой формы, при хроническом или аллергическом гайморите болезнь может протекать без температуры.

На фоне поражения пазух возможно слезотечение, неприятный привкус во рту, слабость, постоянное утомление, нарушения аппетита, расстройства сна, ознобы и приступы кашля.

Заразен ли гайморит? Само по себе воспаление – это результат влияния патогенных факторов, и это не заразно. Бактерии или вирусы, которые спровоцировали заболевание, могут передаваться от человека к человеку, но не обязательно вызовут поражение пазух.

Диагноз гайморита ставит лор-врач после проведения ряда тестов и осмотра пациента. Важно подробно рассказать, как началось заболевание, какие жалобы были ранее и имеются в данный момент. Врач осмотрит полость носа и глотку, прощупает проекцию пазух, определяя болезненность.

Дополнительно могут понадобиться КТ или МРТ придаточных пазух, рентгенограмма, УЗИ исследование, эндоскопия носоглотки, при необходимости – биопсия полипозных образований. Назначаются анализы крови, посевы отделяемой из носа слизи для определения флоры, чтобы подобрать необходимые препараты.

Как лечить у взрослого

Терапия болезни должна быть комплексной. Она направлена на борьбу с инфекцией, устранение воспаления, налаживание оттока слизи из пазух и улучшение носового дыхания. В неосложненных случаях возможно лечение гайморита дома под постоянным контролем оториноларинголога. В тяжелых случаях и при необходимости хирургического лечения пациент госпитализируется в стационар.

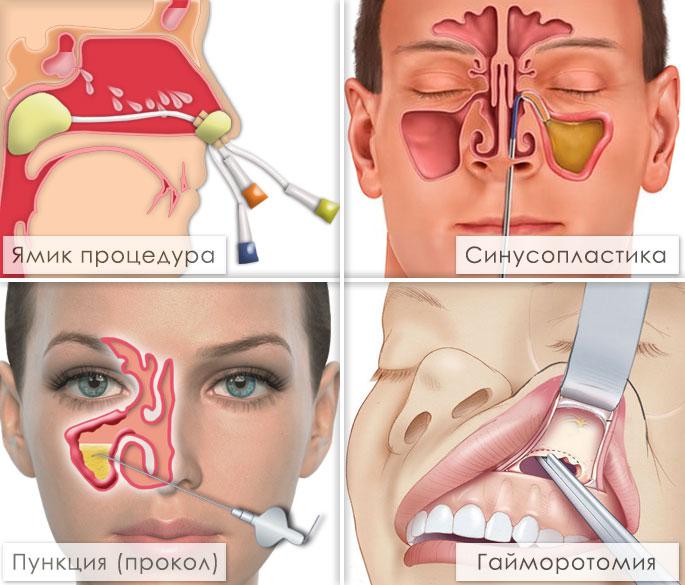

Возможно консервативное лечение с назначением антибактериальных препаратов, противовоспалительных средств, антигистаминных препаратов и различных капель, спреев для носа. Также применяют пункционное лечение или хирургические вмешательства. Выбор зависит от возраста пациента, вида патологии, тяжести состояния и возможных осложнений.

Многим пациентам назначают пункции (с местным обезболиванием) – они помогают удалить гнойное содержимое, помочь в оценке характера воспаления, плюс приносят существенное облегчение. После удаления содержимого пазухи промывают физраствором или фурациллином, вводят растворы антибиотиков и противовоспалительные препараты. Минус подобной тактики – не всегда достаточно одного прокола, поэтому требуется курс процедур в течение нескольких недель. Метод достаточно неприятный, имеет ряд противопоказаний и осложнений, процедура болезненна как во время прокола, так и после него.

Дыхательный невроз: симптомы и лечение

Дыхательный невроз — заболевание, которое характеризуется трудностью дыхания. В сфере медицины болезнь также называют «гипервентиляционный синдром» или «дисфункциональное дыхание». Такой диагноз не только опасен для здоровья, но и приносит неудобства в повседневную жизнь. Каковы же причины возникновения, симптомы и как лечить заболевание?

Дыхательный невроз: причины

Заболевание может быть вызвано целым рядом фактором. Кроме этого, оно существует как отдельный недуг или патология в другой болезни. Кроме этого, человеческий организм способен «запоминать» причину, которая привела к появлению проблем с дыханием. В случае повторения тех обстоятельств, недуг может снова дать о себе знать. Чаще всего гипервентиляционный синдром возникает из-за целого набора факторов:

Симптомы дыхательного невроза

Чтобы распознать недуг, необходимо знать основные его признаки. Симптомами дисфункционального дыхания являются:

Вышеперечисленные симптомы могут появляться в зависимости от ситуации. Наиболее распространенным и характерными признаками дыхательного невроза были и остаются психоэмоциональные нарушения, боли в грудной клетке, нехватка воздуха, одышка.

Как только вы заметили у себя несколько из этих симптомов, обратитесь за консультацией к своему лечащему врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут быстрее справиться с недугом, а также избежать появления и развития различных патологий.

Как диагностировать?

Синдром гипервентиляции легких поставить очень трудно, к нему приходят методом исключений, так как симптоматика очень похожа и на другие болезни. Чаще всего пациенту необходимо провести целый ряд обследований.

Но наиболее эффективным методом постановления диагноза является капнография. Оборудование вычисляет концентрацию углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Если показатели в норме, возникновение проблем с дыханием приравниваются к случайным. В противном случае диагностируется дыхательный невроз.

Также, для более точного определения проявления симптомов, используют специальный вопросник. В таблице заданы все симптом дисфункционального дыхания, а пациент должен отметить по баллам степень проявления каждого показателя.

Методы лечения

Лечением такого заболевания должен заниматься специалист в области гипервентиляционного синдрома. Неправильно подобранный лечебный метод не только не излечит заболевание и ухудшит качество жизни, но и может спровоцировать появление новых патологий в психике.

Лечебные методы зависят от стадии болезни и общего состояния больного. На начальных стадиях используют сеансы психотерапии, для выяснения причины болезни, расслабления и успокоения нервной системы. Такую терапию соединяют с дыхательной гимнастикой, что дает наилучший эффект.

Цель дыхательной гимнастики — увеличение концентрации углекислого газа в выдыхаемом потоке воздуха. Методика помогает избавить от гипервентиляции легких, а также улучшает общее самочувствие. Кроме этого, желательно вести здоровый образ жизни, нормализовать распорядок дня, правильно питаться, а также заниматься физическими упражнениями.

В комплексе все действия излечат заболевание и дадут положительный эффект на организм. В особо тяжелых формах дисфункционального дыхания используют медикаментозные вещества:

Однако самолечением заниматься не стоит, лучше сразу обратиться к опытному врачу — Илье Григорьевичу Гернету — психотерапевту с 35-летним опытом работы.

Читайте также:

Читайте также: