зачем группа дятлова отправилась в поход

Цель похода группы Дятлова

Гипотеза гибели группы Игоря Дятлова:

“Перевал Дятлова. Признание прокурора Иванова”

Группа Игоря Дятлова выполняла задание Управления гидрометеослужбы

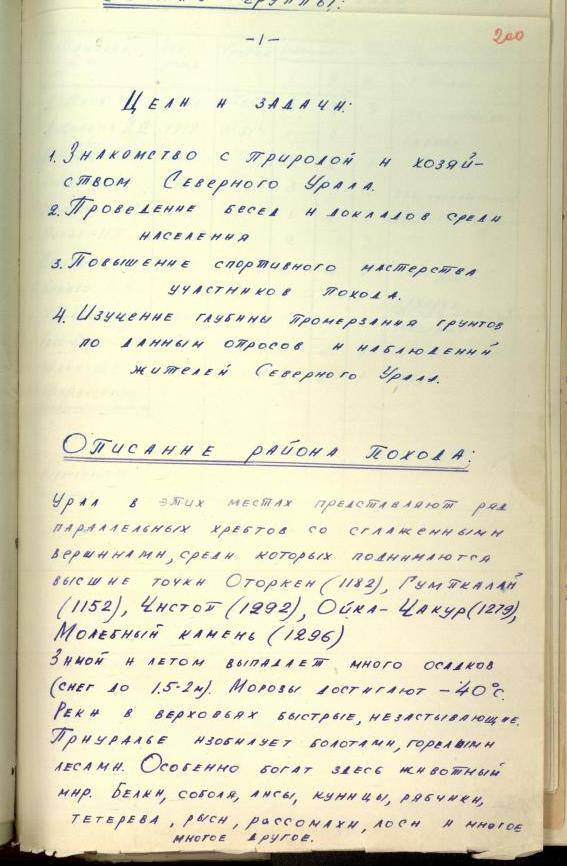

Во время зимнего похода второй категории трудности в 1957 году группа Дятлова выполняла задание, о чем была запись в отчёте о походе И. Дятлова:

Цели и задачи похода 1957 года:

(Из отчёта И. Дятлова «По хребтам Уральским».)

“… Умел Игорь заразить всех верой в необходимость всего того, что он предпринимает. Турпоход – маленькое путешествие, так и хочется сказать – маленькая жизнь. Путешественники всегда занимались каким-либо полезным делом….

Не знаю, кто надоумил Дятлова обратиться на метеостанцию с просьбой поручить нам работу по снегоизмерению в местах, где не ступала нога профессионального метеоролога. И я по просьбе Игоря пошёл на Обсерваторскую горку (раньше улица Бажова называлась Обсерваторской и упиралась, как и теперь, в одноимённую горку), где выслушал короткую лекцию-инструктаж о важности предстоящих исследований и по методике их проведения.

Но мои надежды не оправдались. Забегая вперёд, скажу: воспользовались мы им только один раз, в лесу на склоне Уральского хребта. Попытка оказалась неудачной: глубина снега там была около двух метров, а чтобы сделать все измерения как требовалось, надо было копать окоп до земли, на что у нас не было ни времени, ни лопат. Самое поразительное, что мы эту трубу не бросили, а протащили весь поход и вернули владельцам!…”

Б.Бычков “За два года до трагедии”, Лыжный поход 1957 года группы «ТУ-3» туристов УПИ на Северный Урал. Екатеринбург 2008 г

Обсерваторскую горку обычно называют Метеогоркой. Она находится между улицами Бажова, Декабристов и Восточной и возвышается на 280,4 метров. Это самая высокая точка города, поэтому расположенное на вершине здание гидрометеорологической обсверватории раньше было видно из многих районов.

Своим созданием метеостанция обязана Адольфу Яковлевовичу Купферу — профессор Купфер занимался изучением метеорологии и магнитного поля Земли. По его инициативе в Российской империи была создана сеть метеостанций, проводящих единовременные измерения магнитного поля и его колебаний. Метеостанция в Екатеринбурге была одной из первых в этой сети.

В 1959 году цель похода группы Дятлова была немного другая, но также связана с получением информации для метеостанций:

Цели и задачи похода 1959 года:

(Проект похода III категории группы туристов Уральского политехнического института им. С.М. Кирова по Северному Уралу в январе-феврале 1959 г. г. Свердловск из уголовного Дела о гибели группы Игоря Дятлова.)

В 1959 году вышла книга СЛОЖНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ПОХОДЫ, авторы: С.Болдырев, В.Жмуров, Е.Косарев

В этой книге имеется информация о том, чью задачу выполняла группа Игоря Дятлова во время проведения лыжного похода по горам Среднего Урала.

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПОХОДОВ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ РАБОТА

В походе любой категории трудности имеются самые широкие возможности для проведения краеведческой и общественно-полезной работы. Объем и содержание этой работы определяются районом путешествия, основными задачами группы и ее составом.

Краеведение состоит во всестороннем изучении того или иного края, области или района, заключается в «изучении производительных сил и природных богатств страны, изыскании дополнительных местных ресурсов, могущих быть использованными в интересах развития социалистического строительства и ускорения культурного роста страны…» (из постановления Совнаркома СССР от 30 марта 1931 г.). Объектами изучения являются полезные ископаемые, растительный и животный мир, гидроэнергоресурсы, различные отрасли хозяйственной и культурной жизни района путешествия. Этот краткий перечень, конечно, не ограничивает тематику краеведческих работ. Кроме того, во время похода регулярно ведутся метеорологические наблюдения.

Под краеведением обычно понимается изучение своего родного края. Для туристов задачи краеведения зачастую выходят далеко за границы родного края, области или района. Краеведческие задачи могут решаться как в местных, так и в дальних туристских походах. Здесь мы будем говорить о краеведческой работе в дальних походах.

Краеведческая работа туристов может иметь очень большое значение. Особенно ценны комплексные описания района путешествия. Туристские группы часто путешествуют в труднодоступных и редкопосещаемых районах и поэтому хорошее, грамотное географическое описание района похода и маршрута уже само по себе представляет ценность и нередко имеет самостоятельное научное значение. Сбор первоначальных сведений по физической и экономической географии, палеонтологии, истории края и других краеведческих материалов поможет научным учреждениям и музеям решать вопросы дальнейшего изучения данного района.

Выбор маршрута, как правило, предопределяется желанием участников будущего похода познакомиться с тем или иным районом нашей страны. В период подготовки похода следует уточнить наиболее интересные объекты, имеющиеся в Данном районе, и учесть это при определении маршрута. Знакомство с литературой дает первое представление о том, какие вопросы краеведческого характера могут представлять интерес для научных учреждений, музеев, туристских организаций и групп. Далее необходимо связаться с научными учреждениями, музеями данного края, области или с центральными научными учреждениями, предложив свою помощь в сборе материалов, выполнении наблюдений и иных заданий. Естественно, задания выбираются с учетом знаний и опыта участников похода.

В горно-таежных походах группы могут собрать сведения о наличии полезных ископаемых, о запасах деловой древесины и возможностях ее вывоза, об энергоресурсах рек. Зоологи и ботаники могут поручить туристской группе собрать коллекцию или сделать те или иные наблюдения за растительным и животным миром. Так, в годы первых пятилеток туристские группы собирали материал о состоянии лесов в таежных районах, оказывали помощь в выявлении запасов редких пород деревьев, лекарственных трав. А совсем недавно московские туристы получили задание помочь палеонтологам в поисках следов динозавров в районе Фанских гор.

В горных районах туристы могут помочь в наблюдениях над ледниками. Гляциологи могут посоветовать, как выбрать место для установки тура у кромки ледника, зафиксировать это место, снять панораму. Простая работа на леднике с точной фиксацией места установки тура позволит гляциологам через 10—20 лет определить характер происходящих процессов. Например, в 1953 году группа В. В. Немыцкого провела наблюдения над ледниками в районе хребта Куйлю (Тянь-Шань). В 1955—1956 годах эти наблюдения были продолжены группой М. Е. Андреева. Гляциологи проявляют особенно большой интерес к тем горным районам, в которых редко бывают специальные научные экспедиции. Такими районами являются Тянь-Шань, Алтай, Саяны, Приполярный Урал, горные районы Кольского полуострова (исключая Хибинские тундры).

Другой краеведческой работой, вполне посильной туристам, является описание горных перевалов, подходов к ним, изучение географии горных районов. Подобная работа самым тесным образом связана с нашими туристскими маршрутами. Мало еще изучены отдельные горные районы Саян, Алтая, Приполярного Урала, Тянь-Шаня и Памира. Нуждаются в уточнении описания и районы Кавказа. Опыт показал, что нужно с очень большой осторожностью пользоваться теми описаниями кавказских перевалов, лежащих выше снеговой линии, которые были составлены в 30-х годах. Туристы Свердловска активно участвуют в изучении пещер Урала.

Немалый интерес представляют наблюдения туристов-лыжников над снежным покровом, лавинами и погодой в отдаленных районах. Научным учреждениям порой бывает сложно посылать специальные экспедиции для этой цели; в то же время туристские группы могут без особого труда выполнить ряд наблюдений. Так, в 1956 году участник похода в районе Западных Салед (Приполярный Урал) А. О. Кеммерих произвел снегомерную съемку — измерение мощности и плотности снежного покрова. Результаты проведенной работы представили практический интерес для Института географии АН СССР, и в настоящее время опубликована статья в журнале «Известия Академии наук». Группа туристов под руководством В. И. Жмурова во время похода в Арктике испытала ряд видов походного снаряжения, выполнила наблюдения за состоянием снега, температурами, направлением и силой ветров, характером передвижения льдов на морских заливах. Группа уральских туристов под руководством Дятлова во время лыжного похода выполнила задание Управления гидрометеослужбы по наблюдению за погодой.

Туристы-водники при плавании по таежным рекам могут собрать сведения, характеризующие долину, русло и ложе реки, ее профиль, характер уклона. В водных походах нетрудно составить описание условий плавания, описание порогов, указать глубины на плесах и перекатах, ширину водного потока на различных участках, источники его питания и факторы, вызывающие заметные изменения уровня. Туристские группы уже составили описания некоторых рек Архангельской области, Урала, Саян, Алтая.

Почти в любом походе можно вести изучение вопросов экономики, прошлого и настоящего района путешествия. В новых условиях экономического районирования особенно большое значение приобретает изучение резервов для развития народного хозяйства каждого экономического района. Туристы могут оказать немалую помощь в решении этих задач…

Изучение глубины промерзания грунтов

Как группа Дятлова должна была проводить для Управления гидрометеослужбы изучение глубины промерзания грунтов в 1959 году?

Разные туристические группы во время своих походов проводили измерения промерзания грунтов для ученых. Полученные данные сверялись с данными ученых и использовались или, как упоминается в нижеописанном случае в журнале “Наука и образование”, подвергались сомнению.

“… В природе сезонное оттаивание грунтов не происходит выше границы снеговой линии, т.е. границы, выше которой выпадающие твёрдые осадки в виде снега постоянно сохраняются на горизонтальной незатенённой поверхности. В окружающих рассматриваемую территорию горных системах современное оледенение установлено только в примыкающем к юго-западной границе Якутии хребте Кодар, расположенном между 56040’ и 57030′ северной широты, самая высокая вершина которого достигает 3073 м над уровнем моря.

По отчётам туристических групп, снеговая линия в его пределах находится в интервале высот 2200-2600 м. Однако эти данные вызывают серьёзные сомнения в их достоверности, поскольку они не согласуются с исследованиями ИМЗ СО РАН, проведёнными под руководством профессора

И.А. Некрасова в течение 1971-1976 гг. в горной системе хребтов Черского на северо-востоке Якутии. Хотя этот регион находится гораздо севернее (между 64020′ и 680 северной широты), высота снеговой линии в его пределах изменяется лишь ненамного ниже, а именно: от 2150 до 2500 м.

В более ранней публикации сообщается, что на хребте Кодар фирновая линия проходит на высоте 2400 м, а язык ледника спускается до 2200 м. Поскольку фирновая линия, в конце лета отделяющая область ледника, покрытую фирном от области обнажённого льда, может находиться как выше снеговой линии, так и ниже её, то вопрос об истинном положении снеговой линии на хребте Кодар остаётся открытым. Скорее всего, в отчётах туристических групп за снеговую линию принята либо нижняя кромка языков ледника, либо нижняя граница снежников, накапливающихся в глубоких узких трогах и в карах, а потому она явно занижена…”

(Закономерности сезонного протаивания и промерзания грунтов в южной Якутии.

“Наука и образование”, 2013, №1)

Глубина промерзания почвы измеряется при помощи установленного на исследуемом участке приспособления – мерзлотомера, который представляет собой стальную трубу с отверстиями, в которую установлена заполненная почвой пластиковая трубка или пластиковый шланг с водой, погруженный на полтора метра в железную трубу, вкопанную в землю.

Такая труба с отверстиями была найдена в 2008 году на северном отроге горы Холатчахль – ниже найденной поисковиками палатки группы Дятлова.

По следам аварии на Холатчахле. Автор: Евгений Буянов, СПб (2008 год).

Мы предположили, что она – от геологического керна. Она могла быть использована и как труба печки (армейской палатки поисковиков), – вот только я позабыл спросить у ребят, был ли внутри слой копоти. Понятно, что для печки могли использовать любую подходящую трубу. Трубу эту поисковики могли использовать и для водостока из ручья, когда тот был еще под снегом.

Я подробно расспросил ребят об этой трубе, но вот осмотреть ее сам почему-то не догадался. Увы, эффект отвлеченного внимания… «Хорошая «мысля» приходит опосля для нашего «осля»…

На этой фотографии запечатлён не процесс установки палатки, а раскопка и извлечение мерзлотомера на метеоучастке.

Фото было сделано для отчёта о выполненном задании.

«Перевал Дятлова»: одна из самых загадочных историй ХХ века

Туристический клуб Уральского политехнического института

Все походники были членами этого туристического клуба и хорошо знали друг друга: шесть студентов Политеха (Игорь Дятлов, Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Люда Дубинина, Александр Колеватов и Юрий Юдин), трое выпускников (Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Георгий (Юрий) Кривонищенко); позже к ним присоединился инструктор туристической базы Семен Золотарев. Руководил походом Игорь Дятлов. У туристов был подробный план: их поход должен был быть приурочен к XXI съездуКПСС. Им нужно было пройти 350 километров на лыжах и затем подняться на пики гор Отортен и Ойко-Чакур. Поход классифицировался как максимально сложный.

Задержания

По дороге в заброшенный поселок 2-го Северного рудника, откуда нужно было начинать восхождение, туристы умудрились дважды привлечь внимание сотрудников милиции. В первый раз их не пустили переночевать на вокзале города Серова. После чего один из походников — Георгий Кривонищенко — начал распевать у вокзала песни, якобы собирая подаяние, но его быстро увели в участок. Юрий Юдин записал в своем дневнике: «Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни, и где мы сидели без них». Потом по дороге в город Ивдель какой‑то пьяница обвинил Дятлова и его товарищей в том, что они украли у него бутылку водки. Вина доказана не была, никого не задержали. Через четыре дня туристы добрались до поселка, где выяснилось, что Юрий Юдин простудился во время дороги и из‑за боли в ноге не может продолжать поход. Он оставил друзьям свои теплые вещи, еду и инвентарь и вернулся обратно. Остальные двинулись в сторону горы Холат-Сяхыл.

Стоянка

Известно, что до последней стоянки на Холат-Сяхыл группа добралась без всяких проблем. Об этом говорят и записи в дневниках, и фотографии, на которых поход, если не обращать внимания на жуткую погоду, выглядит вполне буднично. Восхождение на гору туристы начали довольно поздно, так как отсыпались с дороги. И поэтому палатку ставили (судя по последним снимкам) уже в сумерках. О том, что происходило дальше, мнения расходятся кардинально. Достоверно известно только одно: какой‑то внешний фактор сильно испугал группу Дятлова и заставил всех (или почти всех — по одной из версий, Семена Золотарева и Николая Тибо-Бриньоля в этот момент не было в палатке и за тем, что происходило в первые минуты, они наблюдали с безопасного расстояния) выбежать на улицу, забыв об обуви, шапках, варежках и даже носках. И броситься вниз по склону.

Палатка

Когда чуть меньше чем через месяц родственники студентов начали бить тревогу, скандал пытались замять. Начальник спортивного клуба наврал секретарю парткома, что он получил от Дятлова телеграмму, в которой тот сообщает, что группа задерживается в пути. Выяснилось также, что группа не сдала маршрутной книжки, а следовательно, где точно искать — не знал никто. Первыми на поиски отправились не следователи и профессиональные поисковики, а студенты и члены спортивно-туристического клуба. Они и обнаружили пустую разрезанную палатку, которую сразу же опознали. Палатка была сшита из двух четырехместных палаток, и один из студентов-поисковиков принимал участие в этом процессе. На палатке было много разрезов разной величины: большие (через которые внутрь могли проникнуть предполагаемые убийцы или же убежать сами туристы) и гораздо меньшего размера (из‑за которых было выстроено сразу несколько теорий). Только намного позже приглашенная следователями швея, бегло взглянув на палатку, сказала, что надрезы эти совершались теми, кто был внутри, а не снаружи.

Палатка, обнаруженная поисковой группой

Личные вещи

Больше всего следствие смущало, что ничего из личных вещей туристов не пропало. В палатке не было никакого хаоса. На месте были ватники, меховые куртки, все лыжные ботинки и лыжи, валенки, топоры, ножи, ведра, лекарства, мешки с сухарями, мясо. Не пропали даже деньги: всего на стоянке было найдено около двух с половиной тысяч рублей — часть в жестяной коробке в куртке Дятлова, часть в верхней одежде других участников похода. Документы и железнодорожные билеты тоже были на месте. То есть версия, о которой следствие задумалось изначально, — туристов убили беглые зэки — выглядела как минимум неубедительно. Существует мнение, что у дятловцев все же пытались что‑то найти — у всех погибших были расстегнуты пуговицы на одежде. А значит, возможно, их действительно кто‑то обыскивал. Просто искали не документы и деньги, а улики и фотопленки, чтобы замести следы.

Манси

Вторыми под подозрения следователей попали манси. Древний народ с дикими языческими традициями и студенты, которые осквернили их священные места своим присутствием. Такая версия казалась советским следователям вполне правдоподобной. По подозрению в убийстве были даже арестованы два представителя малой народности. На пути маршрута туристов обнаружили следы охотничьей стоянки манси — значит, они могли выследить группу Дятлова и напасть на них после наступления темноты. Теория, однако, развалилась. После многочисленных допросов было выяснено, что никаких священных камней, тотемов или могил на этой горе нет, гора не считается священной и к русским туристам манси относятся вполне доброжелательно. Также следователям было сложно представить, что манси не тронули не только деньги, но даже фляги со спиртом, которые были найдены в палатке. После того как стало ясно, что палатка была надрезана изнутри, советские власти освободили манси из‑под ареста.

Следы на снегу

Все исследователи трагедии на перевале Дятлова сходятся в одном — следствие велось крайне небрежно. Половина улик либо не была задокументирована вообще, либо описана кое-как. Из‑за этого восстановить реальную картину происходящего на Холат-Сяхыл было очень сложно. Известно, что вниз по склону сохранились следы людей, которые шли кучно рядом друг с другом. По этим следам было ясно, что некоторые из них были без обуви, также было установлено, что все двигались спокойным и ровным шагом. Никто не бежал. Почему походники так быстро покинули палатку, а по склону при этом спускались неторопливо и спокойно? Некоторые объясняли это темным временем суток — если бы они решили бежать вниз, сломали бы себе шею. Впрочем, осмотр тел показал, что на склоне многие все-таки падали, и даже не раз. Никаких следов других людей ни в палатке, ни на склоне обнаружено не было. Ниже по склону следы расходятся — двое участников идут параллельно с оставшимися. Тела умерших позже были обнаружены в трех разных местах. Что именно заставило группу разделиться, до сих пор остается загадкой.

Таинственные кадры на пленке

По воспоминаниям Юрия Юдина, всего у походников было 4 фотоаппарата. Все сохранившиеся кадры хорошо известны: на них в меру романтичные и не в меру укутанные туристы бредут по Уральским горам, останавливаются на привалы, разбивают палатку — одним словом, ничего необычного. Внимание привлек разве что один снимок из фотоаппарата Георгия Кривонищенко. На кадре номер 33 были изображены какие‑то объекты, светящиеся посреди мглы. Что это такое, так никто и не понял. Существует вполне банальное объяснение: криминалист, извлекая пленку из фотоаппарата, случайно нажал затвор и сфотографировал то, что попало в кадр. Впрочем, в истории с перевалом Дятлова самые простые версии вызывают наибольшее подозрение.

Снимок из фотоаппарата Георгия Кривонищенко

Лавина

Есть много людей (в том числе и писатель Борис Акунин), которые придерживаются природной версии гибели группы Дятлова. Они считают, что походники сами спровоцировали сход лавины. Начав расчищать место для установки палатки, они нарушили равномерное распределение снега по склону, из‑за чего в какой‑то момент часть склона обрушилась вниз и завалила палатку. По этой версии, именно в этот момент те, кто был позже найден в овраге, и получили свои многочисленные травмы. Те, кого лавина не задела, выбрались из палатки и доставили своих раненых друзей вниз к оврагу, соорудив для них защитный настил. Дальше здоровые участники похода отправились обратно к стоянке, чтобы взять оставшиеся теплые вещи и дотянуть до утра, но дойти обратно так и не успели и умерли от обморожения. Теория довольно стройная, противоречит ей только то, что следов схода лавины обнаружено позже не было. Также непонятно, почему лавина, превратившая в фарш внутренние органы некоторых туристов, пощадила алюминиевые чашки, лыжные палки, трубу дымохода и вообще весь инвентарь, который был в палатке и за ее пределами. Были более загадочные объяснения — участники похода подверглись какому‑то природному воздействию (в этих краях наблюдались сильные магнитные аномалии), которое лишило их рассудка: раздевшись почти догола, они бегали по местности, залезали на деревья, валялись, бились головой о камни. И в итоге умерли — кто от кровоизлияния, кто от холода.

Радиация

После того как были обнаружены четыре трупа в ручье, следствие решило провести радиологический анализ фрагментов тел и одежды. Сам этот факт вызвал подозрение у многих исследователей. В то время такие процедуры проводились очень редко, в каких‑то совсем особых случаях. Почему следователи решились на это и какие были предпосылки, изучая материалы дела, понять невозможно. Тем не менее экспертиза дала результаты: следы радиации были обнаружены. При этом обнаружены они были только на одежде — в воде, где лежали трупы, и в самих телах уровень радиации не превышал нормы. Но даже на одежде это были совсем низкие показатели: уровень был превышен совсем ненамного и точно не представлял угрозы для жизней. Умерли они точно не из‑за того, что в горном ручье откуда‑то взялись радиоактивные элементы. Некоторые исследователи, впрочем, предполагали, что радиоактивная пыль могла попасть на Холат-Сяхыл с ядерного полигона, находящегося в тысяче километров, но последние ядерные испытания на Новой Земле проводились за год до похода группы Дятлова. После получения данных о радиологической экспертизе дело о гибели туристов на Урале было закрыто. Вывод был, как и все в этом следствии, довольно впечатляющий: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений… а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

В июле 2020 года Генпрокуратура России поставила формальную точку в расследовании и определила лавину в качестве официальной причины гибели группы Дятлова.

Однако никто и никогда уже не узнает, что же произошло на самом деле. Моё личное мнение после просмотра сериала и подготовки данного поста, что ребятам к сожалению просто не повезло. Роковые стечения обстоятельств (лавина, холодный фронт, экстремальное понижение температуры, отсутствие видимости) привели к чудовищной гибели молодых, энергичных и здоровых парней и девушек.

P.S. Сериал очень рекомендую к просмотру. Он снят качественно, душевно и очень реалистично. Особенно 8 серия.