зачем гунны переселились на запад

Перемещение гуннов на запад

Гунны внесли в жизнь племен и народов Казахстана и Евразии невиданные ранее перемены. Движение гуннов на Запад привело в движение все другие племена и народы. Это невиданное в истории движение разноязыких племен и народов получило название Великого переселения народов.

Медленно, но уверенно с Востока на Запад шли народы, осваивая новые земли. В 375 году гунны под предводительством Баламбера переправились через Волгу. В течение нескольких лет вся территория Причерноморья была покорена гуннами. Часть местного населения – готские племена – вошла в состав гуннов.

В 395 году гунны подходили к Константинополю, столице Восточной Римской империи, совершили походы в Закавказье и Месопотамию. Восточно-римский император обязался платить гуннам дань золотом. В 437 году гунны совершили поход в глубь Европы. На территории современной Франции они разгромили Бургундское королевство.

Великий полководец Аттила и его походы

При Аттиле государство гуннов достигло своего могущества. Он объединил разрозненные племена гуннов в Румынии и Венгрии. Гунны овладели бескрайними просторами, объединив под своей властью множество племен и народов, превратив завоеванные земли в могущественное государство. Победные походы Аттилы обессмертили его имя, прославили его на весь мир. Затем Аттила вторгся в Восточную Римскую империю. Свыше 70 городов Греции были взяты, одна за другой пали все римские крепости на Дунае, были завоеваны Паннония и Мезия. Отсюда Аттила направил свою армию во Францию.

Аттила был мудрым политиком, храбрым воином, дальновидным полководцем, хитроумным дипломатом.

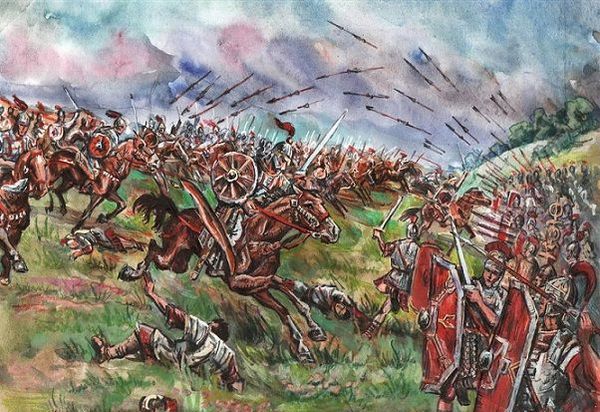

В 451 году на территории современной Франции в Галлии произошла Каталаунская битва. Историки называют это сражение «битвой народов». По сведениям европейских ученых, против Аттилы стояли наемные войска сарматов и аланов, римляне и франки. На стороне Аттилы воевали остготы, гепиды. Войско Аттилы впервые потерпело поражение.

Аттила всегда появлялся там, где его не ждали. Весной 452 года Аттила вторгся в Италию и подошел к Риму. Император бежал из Рима, а сама столица не в состоянии была защищаться. Тогда к Аттиле были отправлены послы – депутация императора во главе с папой римским. Неизвестно, удалось ли папе римскому уговорить Аттилу, чтобы он не входил в Рим, но по каким-то причинам гунны ушли.

В 453 году Аттила неожиданно умер. Спустя век после смерти Аттилы готский историк Иордан так отозвался о вожде гуннов: «Повелитель всех гуннов и правитель, единственный в мире, племён чуть ли не всей Скифии, достойный удивления по баснословной славе своей среди всех варваров…».

После его смерти гуннские родовые союзы распались.

Рассказы и легенды о храбрости и смелости Аттилы, о его уме, решительности и целеустремленности к достижению намеченного передавались из страны в страну еще при его жизни. Один из римских летописцев Приск, побывавший в 448 году в ставке Аттилы, написал бесценный для истории труд, рассказав всему человечеству о великом гунне. Прииск как переводчик римского посольства приезжал в государство Аттилы и составил записи об увиденном у гуннов.

Приск так описал его внешний облик: «Кто видел его, тот сразу скажет, что это настоящий азиат. Большая голова, среднего роста, крепкого телосложения. Глаза раскосые, взгляд пронзительный, словно пронизывающий то место, куда смотрит. Походка уверенная, быстрая. Голос звенит, словно серебро и очень хорошо воспринимается». Интересно, что Аттила пил «камос», т.е. кумыс – любимый напиток кочевников.

Современник Аттилы также писал: «Аттила в утренние часы, выходя из дому, садился у дверей и решал тяжбы народные; днем принимал послов из разных стран мира, а вечером ужинал с ними. Все другие ели с блюд серебряных и пили из золотых бокалов, Аттила пользовался только деревянной посудой».

Значение походов гуннов

Походы гуннов изменили положение многих стран и народов. Гунны наводили ужас на европейцев. Римская империя переживала кризис и не могла сдержать натиск кочевников. Гунны своими походами способствовали распаду рабовладельческого строя.

Ученые по-разному оценивают роль гуннов. Некоторые историки главным считают то, что они освободили Европу от римского владычества. Другие подчеркивают, что гунны способствовали уничтожению рабовладельческого строя и открыли начало нового исторического периода – эпохи средневековья.

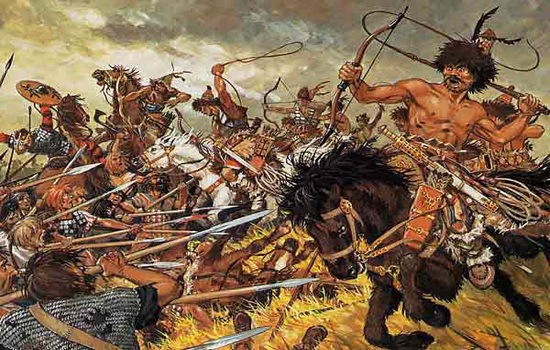

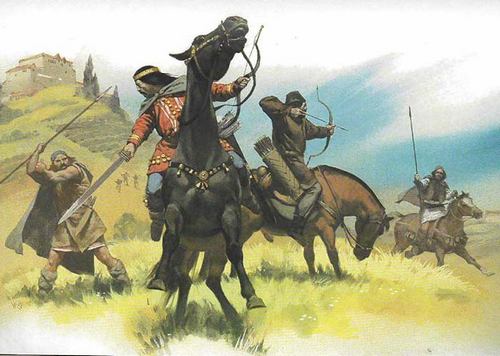

Секрет побед гуннов заключался в военном превосходстве. Основу войска составляла быстрая конница. Гунны имели стенобитные машины, камнеметную технику. Были также подвижные, хорошо защищенные крепостные сооружения, на которых стояли лучники, поражавшие противника.

Хозяйство

Главную роль в жизни гуннов играло скотоводство. Скот круглый год содержался на подножном корме. Заготовки на зиму не делались. Гунны вели не только кочевой образ жизни, но и оседлый, занимались земледелием.

Высокого развития достигло военное дело. Основу войска составляла подвижная маневренная конница. На вооружении конника были лук и стрелы. Имелись щиты круглой или овальной формы в виде деревянной рамы, в которую вставлялась основа из прутьев.

Кочевая семья жила в войлочной юрте. Пол юрты застилали кошмами и коврами. Постель изготавливалась из досок и покрывалась кошмами. Над постелью на решетке висели лук, колчан со стрелами и плетка – камча, меч в деревянных, красного цвета ножнах. Здесь же висит уздечка, покрытая бляхами, инкрустированная гранатами и цветным стеклом. На женской половине стоят глиняные и деревянные сосуды с кислым молоком, кумысом, сметаной. Отдельно стоят деревянные кружки для питья. Здесь же, прислоненные к стенке, стоят деревянные столики с бортиками по краю, на которые во время еды выкладывают куски вареного мяса. Очаг сложен из камней. На нем стоит бронзовый котел. В глиняных сосудах завариваются душистые травы.

Муж сидит на узорчатой кошме. Он одет в шелковую рубаху со стоячим воротником, расшитым растительными узорами. Такая же вышивка на рукавах. Рубашка выпущена поверх штанов, подпоясанных ремешком. На ногах шерстяные носки. У порога стоит обувь – кожаные бескаблучные сапоги. В ухе у хозяина золотая серьга – подвеска.

Жена готовит обед, рядом с ней в колыбели из арчовых дощечек спит ребенок. У нее голова повязана красной шелковой лентой, серебряная шпилька придерживает волосы на затылке. На руках – золотые кольца, в ушах – серьги в виде полумесяца, украшенные пирамидками зерни и вставками из красных гранатов. На женщине надето широкое шелковое платье зеленого цвета. На шее – бусы из перламутра, кораллов, стекла.

У входа сидит раб, одетый в грубый домотканый халат. Он чинит конскую сбрую.

Общественное устройство

Во время правления Аттилы у гуннов сложился военно-демократический строй. Гунны делились на 24 рода, во главе которых стояли старейшины. Старейшины составляли совет. Народное собрание, которое собралось три раза в год, и совет старейшин решали государственные дела.

Культура гуннов

Ювелиры этого времени использовали для изделий, в основном, золото. В изготовлении золотых украшений древние мастера достигли такого совершенства, что и сегодня их некоторые произведения могут выдержать конкуренцию с лучшими образцами творчества современных ювелиров.

Для полихромного искусства характерным является разнообразие технических приемов украшения предметов. Наиболее часто встречаются инкрустация (вставки из цветных камней), зернь (напаивание золотых шариков на основу), скань (напаивание витой проволочки), шнуровое плетение тончайших золотых проволочек, перегородчатая эмаль (заливка отдельных гнезд специальным составом) и другие приемы.

«Полихромный стиль» сменил скифо-сакский «звериный стиль». Теснейшие контакты, возникающие в эпоху переселения народов между самыми отдаленными племенами запада и востока, севера и юга, стали одной из причин повсеместного и почти одновременного расцвета полихромного стиля.

Таким образом, Великое переселение народов изменило карту не только Азии, но и Европы. В памяти многих народов сохранился образ великого гунна. Произведения об Аттиле писались с VI века по настоящее время. Имеются художественные произведения, посвященные Аттиле на немецком, французском и итальянском языках. Знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди написал оперу, которую так и назвал – «Аттила». Персонажу Аттиле посвящены художественные произведения: поэма Данте « Божественная комеди я», исторический роман Уильяма Нэйпир а «Аттила», роман Евгения Замятина « Бич Божий »; сняты два художественных фильма, Аттиле посвящён 45-минутный фильм BBC в цикле «Великие войны».

Хранят память об Аттиле и в нашей стране. В казахских легендах он известен под именем Едилъ. Интересно, что река Волга по-казахски звучит так же – Едиль.

В 2009 году Нацбанк Казахстана выпустил в серии «Великие полководцы» памятную серебряную монету «Аттила» номиналом 100 тенге и тиражом 13 тысяч штук. Монета «Аттила» изготовлена из серебра 925 пробы, масса 31,1 грамма, диаметр 38,61 мм. На лицевой стороне монеты изображен скачущий на коне воин, в центральной части оборотной стороны расположено позолоченное изображение старинного медальона с изображением Аттилы. В нижнем секторе изображены три скачущих на коне воина, в верхнем секторе по окружности расположена надпись на английском языке «ATTILA THE HUN» и числа «406-453», обозначающие годы жизни полководца. Монета получила диплом в номинации «Монета года» на международном конкурсе «Монетное созвездие-2010» в Санкт-Петербурге, в котором принимали участие 209 монет из 24 стран мира.

Хронология событий Великого переселения народов

Глоссарий

Домотканый – грубая ткань, изготовленная в домашних условиях.

Дополнительная информация

Иордан, «Гетика». Личность Аттилы.

Иордан передал описание внешности и характера Аттилы:

«…Он был горделив поступью, метал взоры туда и сюда и самими телодвижениями обнаруживал высоко вознесённое своё могущество. Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень силён здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды доверился. По внешнему виду низкорослый, с широкой грудью, с крупной головой и маленькими глазами, с редкой бородой, тронутый сединою, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом [кожи], он являл все признаки своего происхождения…».

В решающий момент битвы на Каталаунских (Шалонских) полях, Аттила, увидев, что войско его пришло в смятение, решил – как считает Иордан, – укрепить его следующими краткими речами:

Кто может пребывать в покое, если Аттила сражается, тот уже похоронен!»

И зажженные этими словами все устремились в бой…».

Нашествие Аттилы в Галлию в 451 г. и его встреча с папой римским Львом в 452 г. оставили богатый след в католической житийной литературе. В средневековых сочинениях Аттилу стали называть Бич Божий (flagellum dei) или Гнев Божий, отражая латинскую церковную традицию рассматривать вождя гуннов как коллективное наказание, посланное народам за недостаточно усердное служение Богу. В начале VII века Исидор сформулировал устоявшиеся воззрения на гуннов Аттилы:

«Они были гневом Господним. Так часто, как его возмущение вырастает против верующих, он наказывает их Гуннами, чтобы, очистившись в страданиях, верующие отвергли соблазны мира и его грехи и вошли в небесное королевство».

В более позднее время Аттилу стали рассматривать как символ дикого варварства, несущего одни только разрушения для западной цивилизации.

В отличие от церковной традиции, в германском эпосе Аттила практически не отличается от германских королей и характеризуется как добродетельный славный правитель, гостеприимный и справедливый с вассалами. Такой образ развивается в скандинавских песнях «Старшей Эдды» и героическом сказании « Песня о Нибелунгах ».

Около 1200 г. в венгерском королевстве писец придворной канцелярии Анонимус написал Gesta Hungarorum («Деяния венгров», или «История венгров»). Анонимус, по его же словам, решил рассказать в своём скорее литературном, чем историческом, сочинении о «происхождении мадьярских королей и дворян», поскольку об их предках во времена Анонимуса можно было узнать только из «лживых мужицких сказок» и «болтливых былин». Таким образом, автор в отсутствие источников сочинил героическую историю венгерского дворянства, в которой он сделал Аттилу родоначальником венгерских королей.

Используемая литература и источники

1. Агапов П., Кадырбаев М. Сокровища древнего Казахстана. – Алма-Ата: Жалын, 1979.

2. Байпаков К.М. История древнего Казахстана: Учебник для 6 класса общеобразовательной школы. – Алматы: Рауан, 1994.

3. Барфилд Т. Мир кочевников-скотоводов //Кочевая альтернатива социальной эволюции. – М., 2002. ― С. 77-78

5. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь.

6. Гумилев Л.Н. История народа хунну.

7. Древний Казахстан. Детская энциклопедия Казахстана. – Алматы: Аруна, 2002.

8. Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. – Алма-Ата: Рауан, 1992.

9. Поляков С. П. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. ― М., 1980.

10. Садыков Т.С., Толеубаев А.Т., Халидуллин Г., Сарсекеев Б.С. История древнего Казахстана: Учебник для 6 класса общеобразовательной школы. – Алматы: Атамура, 2006.

14. Томпсон. Э. А. Г розные воины степей / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.

Гунны – победители Рима

Содержание:

Гунны… Свирепые варварские племена, чье нашествие окончательно опрокинуло некогда великую Римскую империю. О них слышали все. Но никто в точности не знает, какими, они были. В том числе и ученые. А вот что о них сейчас известно благодаря древним историкам и современным археологам и антропологам.

Тысячи километров отделяли могилу от Рима. Но потомки воина, сраженного на берегу сибирской реки, купали своих коней в реках Италии. Гунны шли на запад.

Гунны и Римская империя

Все дороги по-прежнему вели в Рим. Много веков по ним стекались в ненасытный город золото, рабы, добыча. Много веков по ним шествовали легионы, возвращавшиеся домой для очередного триумфа. Теперь наступило время расплаты. По дорогам спешили жадные до добычи варвары.

Четыреста пятидесятое Рождество Христово отмечено было по всей Италии в печали и унынии. Наступающий год не сулил ничего хорошего. В церквах спешно замаливались прегрешения, большие и малые, подлинные и мнимые. Кара Господня никогда не казалась такой неотвратимой. «Бич Божий» — Аттила, царь гуннов, — готовился перейти границы Империи.

Аттила требовал в свой гарем Гонорию, сестру императора Валентиниана III, а с ней и значительную часть его владений и сокровищ в качестве приданого. Сама Гонория дала согласие на брак. Она не приносила себя в жертву из любви к родному городу. С детства Гонории была уготовлена незавидная участь. Будущий муж ее — дочери одного императора и сестры другого — мог претендовать на престол. Этого следовало избежать. Поэтому Гонорию обрекли на безбрачие, заперли во дворце и готовили к монашеской жизни. Много лет честолюбивая и энергичная женщина боролась против властных родственников. Тайный брак с управляющим ее имениями Евгением раскрыли. Незадачливого супруга казнили, а Гонорию отправили в Константинополь, ко двору ее двоюродного брата. Рушились последние надежды на свободу, власть, честолюбивые мечты о престоле. В отчаянии Гонория тайно послала верного евнуха к Аттиле с предложением взять ее замуж и отправила ему драгоценный перстень в виде залога.

Рим был возмущен. «Вовсе недостойное детище, — писал древний историк, — купить себе свободу сладострастия ценою зла для всего государства». Но зато Аттила был доволен. Конечно, в его гареме нашлись бы женщины и моложе и красивее, чем тридцатидвухлетняя римлянка. Но брак с ней давал право на римское наследство. Война стала неизбежной. Аттила начал собирать войска, свои и подчиненных племен. Гунны, остготы, герулы, гепиды, ругии и другие, всего несколько сот тысяч воинов, двинулись на Рим.

Из всех варваров римляне больше всего боялись и больше всего ненавидели гуннов. За неистовую ярость в бою и свирепую беспощадность в грабеже, за кровожадность и жестокость. Там, где проходили гунны, не оставалось ни людей, ни строений, только пепел и трупы. Они были ненасытны, и золото, отсылавшееся им в виде дани, только еще больше разжигало их алчность.

Переселение и войны гуннов

В конце IV века н. э. гунны появляются в степях Северного Причерноморья. Все предавалось огню и мечу, сопротивлявшиеся безжалостно истреблялись. Сперва были разбиты и покорены степняки-аланы. Оседлых алан почти всех перебили, а часть кочевых алан подчинились гуннам. Двумя потоками — через Перекоп и с Таманского полуострова через нынешний Керченский пролив — гунны обрушились на Боспорское царство в Крыму. Его города были взяты штурмом и разграблены. Просуществовавшее более тысячи лет Боспорское царство погибло, чтобы никогда не возродиться.

Происхождение

Откуда они пришли и кем были их предки, никто не знал. Писал же римский историк про гуннов, что никто из них не может ответить на вопрос, где его родина: он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен еще дальше. Многие всерьез полагали, что гунны произошли от браков нечистых духов с ведьмами, «свирепейшее племя… малорослое, отвратительное и сухопарое, которое можно считать людьми лишь в том смысле, что оно обнаруживало подобие человеческой речи».

Ненависть буквально сочится из каждой строчки любого современника, писавшего о гуннах (сами гунны сочинений о себе не оставили). Например, Аммиан Марцеллин, свидетель их первого появления в Европе, давал гуннам следующую характеристику: «Все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столь чудовищным и страшным видом, что можно принять их за двуногих зверей… При столь неприятном человеческом облике они так дики, что не употребляют ни огня, ни приготовленной пищи, а питаются кореньями полевых трав и полусырым мясом».

В прошлом веке ученые вновь заинтересовались гуннами, прежде всего тем, кто они такие и откуда пришли в Европу. Римская версия о потомках злых духов и ведьм, конечно, снимала все сомненья, но уже не соответствовала господствующему умонастроению. Гипотезы рождались одна за другой. Гунны объявлялись поочередно, а то и одновременно, монголами, тюрками, сарматами, славянами, германцами, иранцами, бог весть кем еще.

Затем стали известны древние китайские летописи, полные проклятий по адресу жившего на территории современной Монголии и Забайкалья народа хунну или сюнну. У китайцев тоже были веские основания для ненависти.

Культура

Сюнну были кочевниками, и летописи характеризовали их так. «По обычаям сюнну народ ест мясо домашнего скота, пьет его молоко, одевается в его кожи; скот же питается травой и пьет воду, переходя в зависимости от сезона с места на место». «В поисках воды и травы они переходят с места на место… у них нет городов, обнесенных внутренними и наружными стенами, нет постоянного местожительства, и они не занимаются обработкой полей».

Каждый мужчина был воином. «Завидев неприятеля, устремляются за корыстью подобно стае птиц, а когда бывают разбиты, то подобно черепице рассыпаются, подобно облакам рассеиваются». По сути, жизнь гуннов состояла из непрерывных битв.

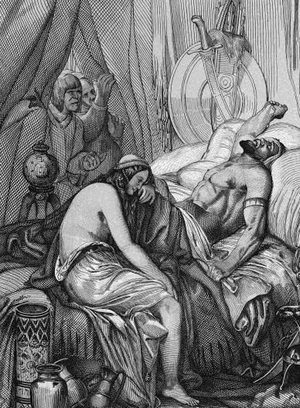

Как выглядели гунны? Примерно так.

История

Начались десятилетия войн и набегов. Китайские войска были не раз биты. Сюнну вторгались на территорию Поднебесной, грабили, убивали, жгли, и вереницы рабов вновь и вновь тянулись в негостеприимные северные степи. В народных песнях пелось: Ни семьи и ни дома нет больше… Беда — Это гуннская вторглась орда.

Военная фортуна, как известно, переменчива. В первые два века нашей эры сюнну вступили в полосу неудач и распались на несколько орд. Соседние кочевые племена в союзе с китайцами смогли нанести им ряд поражений. Северные сюнну двинулись на запад и через Среднюю Азию дошли до Каспия. По-видимому, этот путь занял у них несколько веков, и все это время сюнну кочевали, воевали с различными племенами и одновременно смешивались с ними. Затем они появились в Северном Причерноморье, «как снеговой ураган в горах», и под именем гуннов стали известны римлянам.

Итак, прародина гуннов, кажется, была найдена. Увы, это мало помогло ответу на вопрос, кто же были они сами. Скорее всего, тот народ, который китайцы называли сюнну, был тюркским по языку и монголоидным по внешнему облику. Но продвигаясь на запад, сюнну смешивались со многими народами, срывали с насиженных мест и увлекали за собой целые племена. Недаром Аммиан Марцеллин с тревогой писал, что по всему пространству, которое тянется к Понту (то есть к Черному морю), волнуется варварская масса скрытых до сих пор племен, внезапной силой сорванная со своих мест.

С гуннами все обстоит по-другому. Известны их имя и прародина, изучена их история. Неизвестны только они сами. Неизвестно, на каком языке они говорили, каким был общественный строй гуннов, к какой расе принадлежали и насколько европейские гунны отличались от азиатских сюнну. Казалось бы, чего проще. Надо сравнить археологические памятники времен господства гуннов в Европе с теми монгольскими и забайкальскими, которые бесспорно принадлежали сюнну. Те из них, которые напоминают забайкальские, очевидно и являются гуннскими. Так и пытались делать и пытаются до сих пор. Только из этого мало что получается.

Может быть, в Европе не открыты памятники гуннского времени? Напротив, одних погребений там известно много сотен.

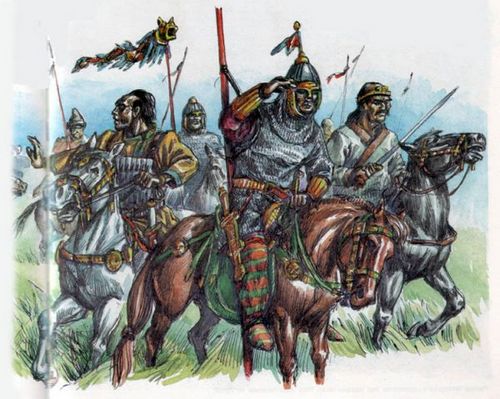

Итак, в конце IV века н. э. гунны стали новыми соседями Империи. И сразу же сделали соответствующее представление. В 395 году они совершают вторжение на Закавказье и Месопотамию, в том же году доходят до стен Константинополя. В начале V века гунны захватывают дунайские земли. Отныне Паннония, нынешняя Венгрия, богатая и плодородная равнина, издавна манившая к себе кочевников, становится центром гуннской державы. Отовсюду стекаются плоды грабежа и дань: драгоценности, золото, скот, рабы.

В 433 году умирает гуннский царь Ругила, передав власть двум своим племянникам — Бледе и Аттиле. Двенадцать лет они правят вместе, покоряют германские племена, разрушают бургундское королевство на Рейне, тревожат Рим. Но Аттила был не таким человеком, чтобы с кем-нибудь делить власть. Недаром готский историк Иордан писал про него впоследствии: «Этот человек родился в мир для потрясения народов и для внушения страха всем странам». В 445 году Аттила вероломно убивает брата и начинает править единовластно.

Аттила – предводитель гуннов

Аттила был, безусловно, незаурядным полководцем и политиком. Это признавали даже римляне, питавшие к нему лютую ненависть. Недаром он оставил такой след, как в воображении современников, так и в памяти потомков. Невысокого роста, с широкой грудью и гордо посаженной большой головой, с узким разрезом глаз и редкой бородкой, Аттила внушал страх уже одним своим непривычным для римлян внешним видом.

Жестокий, алчный и сластолюбивый, снедаемый всепоглощающей жаждой власти, он умел вместе с тем и приобретать друзей, привлекать на свою сторону, умел, когда надо, одарить и обласкать, был способен прислушаться к совету других. Обладатель несметных богатств, он одевался, как рядовой воин, был умерен в еде и питье, ел только на деревянной посуде.

Так изображают Аттилу

К 451 году Аттила был повелителем державы, простиравшейся от среднеазиатских пустынь до Рейна, от Балтийского моря до Черного. В его ставке всегда толпились короли и вожди различных племен. «Куда бы он ни повел глазом, тотчас же всякий из них представал перед ним без малейшего ропота, но в страхе и трепете, или же исполнял то, что ему приказывалось». Весной 451 года Аттила перешел Рейн. Вновь запылали сожженные города. Судьба Рима висела на волоске.

Во главе римских войск стоял Аэций. В молодости он провел несколько лет заложником в ставке гуннов, где встречался с Аттилой, хорошо знал беспокойный варварский мир. В течение тридцати лет ему удавалось силами варваров против варваров же поддерживать угасающую Западную Римскую империю. На этот раз его главной надеждой была всеобщая ненависть к гуннам. Под знамена Аэция стекаются вестготы, аланы, алеманы, бургунды, франки. 15 июня 451 года на Каталаунских полях, близ города Труа, состоялась решающая битва. Вплоть до XIX века в истории не было сражения более крупного и кровопролитного — с обеих сторон в нем принимало участие несколько сот тысяч воинов.

Битва длилась весь день, и протекавшая по полям речка вышла из берегов, переполненная кровью. Убитых было 165 тысяч. Страдающие от жажды раненые пили воду реки, смешанную с кровью. «Застигнутые несчастным жребием, они глотали, когда пили, кровь, которую сами они раненые и пролили». Даже сухой и не склонный к лирическим излияниям Иордан не выдержал и при описании битвы взволнованно заметил: «Доказано, что род человеческий живет для королей, если по безумному порыву единого ума совершается побоище народов и по воле надменного короля в одно мгновенье уничтожается то, что природа производила в течение стольких веков».

Битва на Каталаунских полях, гунны против римлян

И впервые военное счастье изменило Аттиле. Вместе с войском ему пришлось укрыться в укрепленном лагере. В ожидании штурма он даже готовился, по гуннскому обычаю, сжечь себя, чтобы живым не попасть у руки врагов. Но штурма не последовало. В римском лагере начались разногласия, увели свои войска вестготы, и Аттила смог благополучно отступить. Вскоре, ослабленный, но не обессиленный, он ринулся на юг, в Италию, снова сея вокруг гибель и разрушение.

Аквилея, Верона, Мантуя, Бергамо были стерты с лица земли. Милан покорился добровольно, сам открыл ворота и за это, в качестве милости, был только разграблен. Наступала очередь Рима. Обороняться он не мог — все войска находились с Аэцием. Из «вечного города» к Аттиле отправилось посольство во главе с папой Львом I, униженно молящее о пощаде. Неожиданно Аттила оказался сговорчивым: в армии гуннов началась чума, а у Апеннинских перевалов его поджидал Аэций. Гуннский царь ушел в Паннонию, но пригрозил, что вернется в следующем году, если ему не пришлют Гонорию. Аттила не вернулся.

В начале XIII века в Австрии, на берегу Дуная, неизвестный шпильман — бродячий певец-профессионал, впервые записал героические сказанья, которые много столетий передавались из уст в уста у различных германских народов. Подобные же сказанья позднее были найдены в древних исландских манускриптах. Так дошла до наших дней «Песня о Нибелунгах» — средневековый германский эпос. В ней мы снова встречаемся с гуннами, готами и бургундами, с красавицей Ильдико (ее в эпосе зовут Гудруной или Кримхильдой, но ведь имя Ильдико — ласкательное уменьшение от Хильды) и грозным Аттилой (его теперь зовут на германский лад Этцелем или на скандинавский — Атли).

«Красавица царевна в Бургундии жила, прекрасней всех на свете та девушка была». Царевна была выдана замуж за Этцеля, короля гуннов, родила ему двух сыновей. Братья Кримхильды, бургундские короли, владеют несметным сокровищем — золотом Нибелунгов, которое они спрятали на дне Рейна. Этцель, жаждущий заполучить сокровище, заманивает братьев к себе во дворец. Но они стойко умирают под пытками, не выдав тайны. На следующий день во дворец Этцеля собираются на пиршество вожди гуннов. Прислуживавшая им королева подносит мужу лакомое яство — сердца своих сыновей. Ради мести, она, как некогда Медея, не пожалела собственных детей. Объятый ужасом Этцель падает на ложе, и Кримхильда вонзает меч ему в грудь, затем поджигает дворец и гибнет в пламени. Так отразились в народной памяти реальные исторические события.

Очередная шутка истории? Может, и так. Ведь бывало, что кровавые деспоты становились в памяти последующих поколений добродетельными монархами, посвящавшими жизнь заботе о благополучии своих подданных. А может, тем германским племенам, которые были союзниками Аттилы, соучастниками его грабежей, «бич божий» запомнился именно с «положительной» стороны?

А может быть, курган следует искать вовсе и не в Венгрии? Может быть, гунны увезли тело своего царя в далекие причерноморские степи, чтобы там, подальше от чужих глаз, совершить кровавый погребальный обряд? Наконец, не исключено, что грабители давным-давно раскопали курган с могилой Аттилы и похитили его драгоценности, только не поняли, кому эти драгоценности принадлежали. И лежат они сейчас в музеях и частных собраниях неопознанными. Или, и того хуже, камни были вынуты из оправ, золото переплавлено для удобства продающих, железо выброшено как ненужный хлам.

Гунны и славяне

Есть еще одно загадочное обстоятельство в похоронах Аттилы. Иордан, подробно описавший их, особо отметил тризну — грандиозное пиршество, когда похоронную скорбь выражают ликованием. И назвал его «стравой». Но ведь страва — слово славянского происхождения. В Толковом словаре Даля сказано, что оно означает пищу, еду, кушанье, яство и т. д. Откуда же попало к гуннам это слово, более уместное на тризне, скажем, князя Олега? Случайность? Совпадение?

Но вот в 448 году ставку Аттилы посетил в составе константинопольского посольства ученый грек Приск Панийский. И в записках о своем путешествии он упоминает, что в дунайских селениях посольству предлагали «вместо вина мед, так именно называемый в тех местах». Опять славянский обычай и славянский термин для его обозначения у гуннов!

Какова же роль гуннов в истории славян и наоборот? Возможно, что уже в начале V века славяне проникли на Дунай, в те области, куда пришли и гунны, которые восприняли от славян некоторые слова и обычаи.

Смерть Аттилы не спасла Рим. Два года спустя его, ослабленного войной с гуннами, захватили вандалы и тщательно грабили в течение двух недель. А еще через двадцать один год Западная Римская империя навсегда прекратила свое существование.

Падение государства гуннов

Дальнейшие судьбы гуннов практически неизвестны. Скорее всего, они смешались с другими племенами, окончательно утратив свой язык и имя. Но где и когда в точности и с кем именно?

Видео

И в завершение интересный документальный фильм о гуннах и их легендарном вожде Аттиле.