зачем вживлять чип в мозг человека

СМИ узнали о программе правительства по вживлению в мозг микрочипов

В России разрабатывают новую федеральную программу, которая позволит людям с помощью вживленных в мозг микрокомпьютеров управлять внешними устройствами и получать от них информацию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на содержание программы.

Для ее разработки при Минобрнауки создана специальная рабочая группа. Программа носит название «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» и рассчитана на период до 2029 года.

На программу планируется выделить 54 млрд руб. Предполагается, что средства поступят из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

В Минобрнауки «Коммерсанту» сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.

В рамках программы ученые будут исследовать и развивать технологии нейроинтерфейсов, при которых можно управлять внешними устройствами, например компьютером или экзоскелетом, напрямую, посылая электрические сигналы мозга, которые трансформируются в команды управления.

Программа также предполагает создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удаленно, «по принципу дистанционного присутствия, аватара», говорится в проекте. Помимо этого, ученые намерены создать технологии, которые смогут самостоятельно формировать цели, оценивать ситуацию, прогнозировать развитие и принимать решения.

Директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов уточнил, что интерфейсы, встроенные прямо в мозг человека, являются наиболее передовыми технологиями. Они позволяют направлять данные непосредственно в мозг человека. «Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», — рассказал он.

Как устроены мозговые чипы и нужно ли их опасаться

Во вторник, 22 июня, ряд СМИ опубликовали сообщения о готовящемся проекте российских ученых по разработке мозговых чипов. В Минобрнауки идею «чипизации» опровергли, а в правительстве пояснили, что деньги из бюджета на данные цели не выделялись. Наш обозреватель Николай Гринько рассуждает, почему человечество озаботилось чипированием и есть ли будущее у этого направления.

В последние годы ученые многих стран активно разрабатывают нейроинтерфейсы. Направление внезапно стало мейнстримом: новости о взаимодействии живых нейронов с компьютерными системами публикуются чуть ли не ежедневно: «Обезьяна с мозговым чипом играет в компьютерные игры», «Пациенту с киберпротезом смогли вернуть чувствительность», «Бионический глаз видит буквы и различает предметы». Что же это за технология и почему она стала настолько востребованной?

Для начала разберемся в терминологии. Нейрокомпьютерный интерфейс – технология относительно новая, поэтому даже с названием ученые пока не определились. Его называют и нейронным, и мозговым интерфейсом, но суть всегда одна: это высокотехнологичная система, позволяющая мозгу и компьютеру обмениваться информацией. Такая передача данных поначалу была однонаправленной: компьютер либо принимал нейронные сигналы, либо отправлял информацию в мозг.

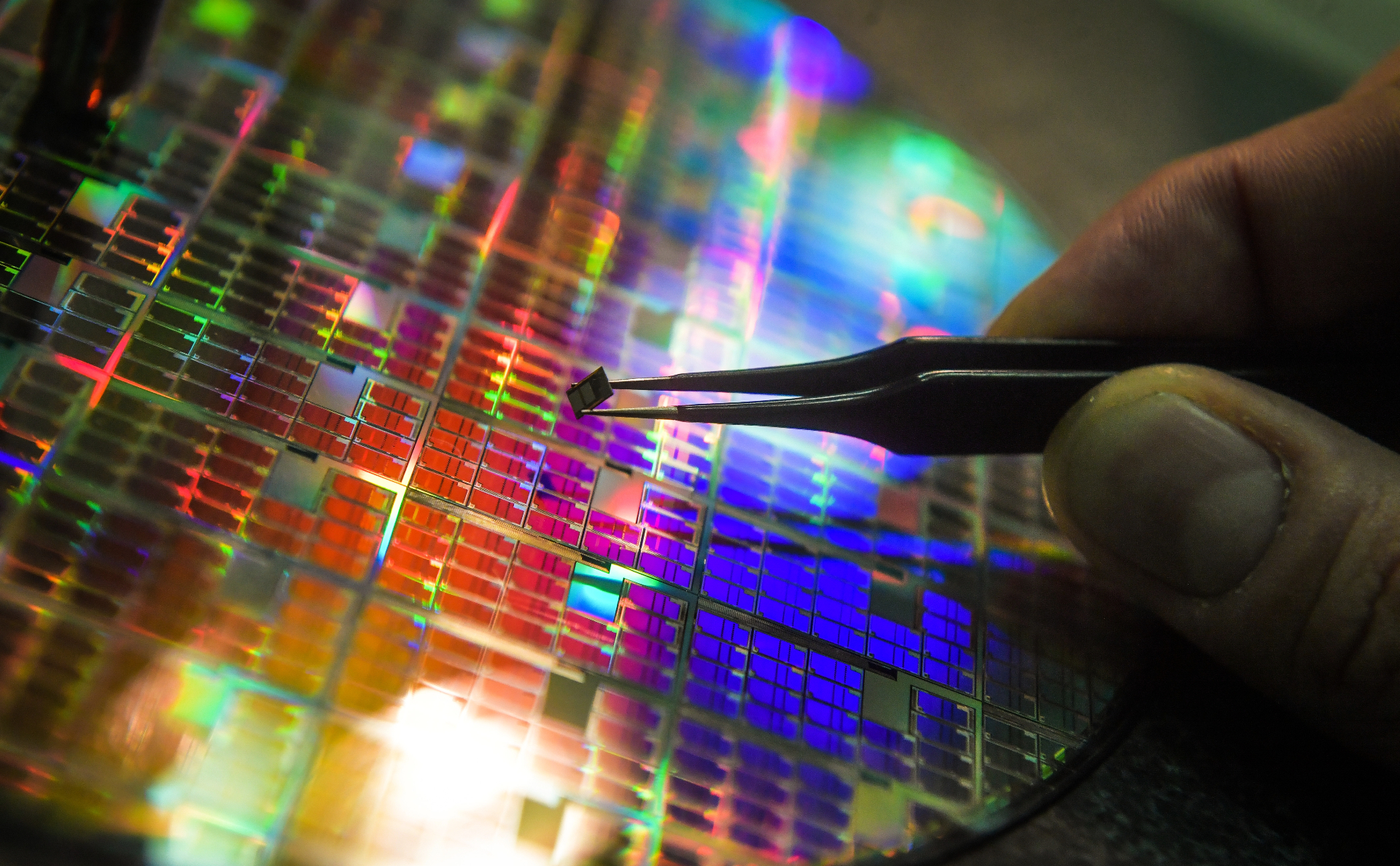

В первом случае чаще всего задействованы двигательные нейроны, посылающие сигналы в мышцы. Электроды (сначала внешние, а теперь и вживляемые) регистрируют их активность, эта информация поступает во внешний процессор, там расшифровывается и используется для управления самыми разными актуаторами – от компьютерных игр до роботов и киберпротезов. В грубом приближении это выглядит так: человек представляет, что управляет движением механизма, и его желание «волшебным образом» исполняется – манипулятор переносит предметы, искусственная кисть поднимает со стола чашку и так далее.

Второй вариант работает в обратном направлении: информация из компьютера поступает в мозг, где ее воспринимают нейроны. Этот метод используют, например, для имитации сигналов сетчатки при восстановлении зрения. Цифровая камера получает видеоинформацию об окружающем мире, компьютер получает ее и шифрует в набор электросигналов, понятных мозгу. Затем эти сигналы направляются в зрительные нейроны, и пациент, лишенный зрения, начинает видеть (пока, правда, в очень небольшом разрешении).

Двунаправленные нейроинтерфейсы работают сразу в обоих направлениях: компьютер одновременно и получает сигналы от мозга, и отправляет в него информацию. В идеале это должно позволить человеку ощущать устройства, которыми он управляет, как часть собственного тела. И речь здесь идет не только о киберпротезировании (хотя и о нем тоже). Фантасты уже давно предсказывают появление технологии «удаленного тела»: оператор, управляющий, например, строительной техникой, не только посылает ей двигательные сигналы, но и получает непосредственно в мозг данные от камер, датчиков температуры и давления, как бы становясь при этом самой машиной.

Когда подобный обмен нейросигналами станет возможным (не «если», а именно «когда», так как ученые уже не сомневаются в том, что это возможно), использовать его можно будет чуть ли не в любой отрасли. Хирург сможет проводить операции, ощущая инструменты продолжением собственных пальцев и наблюдая за ходом операции с помощью камер. Пожарные и спасатели смогут дистанционно и очень точно управлять роботами, не подвергая опасности собственную жизнь. Киберпротезирование сможет заменять пациентам утерянные конечности полнофункциональными протезами, которые будут ощущаться как живые.

Одним словом, обмен данными между компьютером и мозгом в обозримом будущем станет самым обычным делом. Обещают даже, что смартфоны, компьютеры и прочие гаджеты тоже научатся понимать мысленные команды и отправлять информацию напрямую в мозг. Пока сложно сказать, как скоро это произойдет, исследователи называют сроки от 10 до 30 лет. Говорят, что к этому моменту вживить нейрочип будет так же просто, как поставить стоматологическую пломбу, и тогда человечество массово побежит устанавливать электронную начинку в собственные головы. Звучит как минимум интригующе. Хотя…

Чипирование людей: аргументы за и против

Плюсы и минусы чипирования людей

Дискуссии о преимуществах и недостатках использования людьми микрочипов, которые обычно нужны для отслеживания местоположения багажа и домашних животных, ведутся давно.

С одной стороны, плюсы налицо: с помощью вживленного чипа скорая помощь сможет, не теряя драгоценного времени, получить важную информацию о пациенте — полис медицинского страхования, принимаемые лекарства, аллергические реакции, группу крови и т.д. В будущем можно будет даже мониторить жизненно важные функции организма и получать точные данные в режиме реального времени.

Они уже сейчас дают возможность управлять банковским счетом и смартфоном, оплачивать покупки и поездки на транспорте, регулировать открытие дверей в офисе или дома, добавлять клиентские карты спортзалов или карты лояльности магазинов. И количество решаемых ими повседневных задач будет только увеличиваться.

Но скептики уверены: такие технологии создают большую опасность для конфиденциальности данных каждого носителя и даже его безопасности. Что, если кто-то взломает ваш медицинский имплантат? Или получит доступ к банковскому счету или паролям? Будет отслеживать все ваши передвижения?

Этическая дилемма чипирования людей

В 2018 году стало известно, что началось массовое чипирование в Швеции, и сейчас, по информации Euronews, уже тысячи граждан этой страны являются носителями чипов [1]. В августе 2017 года 50 работников компании Three Square Market, базирующейся в США и специализирующейся на вендинговых автоматах, добровольно вживили устройства себе под кожу [2]. Технооптимисты в России также подхватили тренд [3] — некоторые даже (на свой страх и риск) устанавливают устройства самостоятельно [4].

Однако первые попытки начались задолго до этого, хотя и носили единичный и более экспериментальный характер. Первые опыты с RFID-имплантатом проводил еще в 1998 году британский ученый Кевин Уорик. Он и сейчас придерживается позитивного взгляда на возможности вживления чипов. Он также считает, что страхи по поводу отслеживания данных о местоположении носителя устройства не совсем обоснованны.

«Определенную информацию о человеке можно легко собрать и без всякого вживленного микрочипа, — отмечал он в разговоре с BBC [5]. — Главное, чтобы у него всегда был выбор. Если компания ставит условием получения работы вживление вам под кожу чипа, то это вызывает серьезные этические вопросы».

Слежка с помощью чипов

Юристы в своих опасениях более категоричны и предупреждают о возможности тотальной слежки со стороны корпораций и эксплуатации работников.

Некоторые регуляторы согласны: например, власти штата Мичиган предложили законопроект [6], запрещающий чипировать сотрудников компаний без их согласия. Подобные разговоры давно ведутся и в других штатах.

Постоянная слежка, по мнению основателя фонда «Наука за продление жизни» Михаила Батина, может стать особенно серьезной проблемой в тоталитарных странах [7].

Еще один страх, который можно в целом назвать оправданным — это возможность взлома устройства хакерами. Даже технооптимист Ханнес Сьеблад, основатель Bionyfiken, известной благодаря проведению специальных «чип-вечеринок» по всему миру [8], предупреждает о небезопасности данных в чипе.

«Чип очень легко взломать, поэтому не советую помещать туда сведения, которые вы бы хотели оставить в секрете», — заявлял он в интервью CBS [9].

Пока, правда, сильно опасаться этого не стоит, по крайней мере, по одной причине: потенциальный хакер просто не будет знать, что у вас в теле есть чип. Сейчас технологией пользуются сравнительно небольшое количество людей. Однако эта проблема станет серьезнее, когда вживление чипов будет носить массовый характер.

Что такое «чипирование мозга» и можно ли его сделать насильно и массово?

Денис Кулешов. Фото: so-edinenie.org

— С чипированием связано много мифов, они стали особенно популярны сейчас, в период массового отказа от вакцинации. А что это такое на самом деле?

— Действительно странно, почему все, что связано с мозгом и электроникой в голове, воспринимается чаще всего негативно. Сейчас мировая наука и технологии находятся на той стадии, когда и хирурги, и ученые, и инженеры знают, как сделать безопасные импланты и безопасные электроды, которые можно человеку поставить в голову на долгий срок. Есть большое количество заболеваний: болезнь Паркинсона, эпилепсия, болевые синдромы, проблемы со зрением, паралич конечностей, и часто единственный способ помочь таким людям — внедрить в их организм систему, которая будет работать напрямую с головным мозгом. Потому что из-за особенностей их организма иначе взаимодействовать с внешним миром уже невозможно.

— Как это технически устроено?

— Например, мы в лаборатории «Сенсор-Тех» совместно с фондом «Соединение» уже несколько лет ведем разработку нейроимпланта, который позволит вернуть зрение слепым людям. Работать это будет так. Человек потерял зрение, но у него в зоне зрительной коры есть опыт, который он накопил в течение жизни и с которым умеет работать. Нам нужно подключить камеру к этой зоне. Мы имплантируем электроды, которые будут стимулировать зрительную кору током, а под кожу вживляем микропроцессор – он будет этими электродами управлять. На голове у человека находится обруч с камерой, специальным образом соединенной с этим микропроцессором и с электродами. В результате человек сможет видеть контуры и очертания объектов.

Это будет пиксельное, бионическое зрение, но из мира полной тьмы человек перейдет в мир зрительного опыта, сможет ориентироваться в пространстве.

— Человек видит не глазами, а мозгом?

— Конечно. То, что мы с вами видим, формируется в головном мозге за счет нервных связей, окончаний и того опыта, который человек наработал с рождения, – все это мозг получает и анализирует. А глаза и зрительный нерв просто передают информацию от рецепторов, но никак не участвуют в интерпретации.

— Если человек не видит от рождения, эти системы ему помогут?

— Поскольку мы знаем, что мозг нейропластичен и адаптивен, есть все основания полагать, что в будущем, если поставить абсолютно незрячему человеку с рождения имплант, он все равно научится его использовать. Но это гипотеза.

— Пока что все эксперименты на животных?

— Да. Через 3-4 года, скорее всего, мы перейдем к испытаниям на незрячих добровольцах. Если говорить именно про наш сегмент по зрению, то сейчас дальше всех продвинулась американская компания, которая 6 человекам уже поставила такой зрительный имплант. Они тоже проводят клинические испытания с участием этих добровольцев до 2023 года.

— Я знаю, что похожая технология уже используется для реабилитации после инсульта. Как это работает?

— В связи со зрением мы обсуждаем, как передать информацию в головной мозг. А тут обратная задача: получить информацию от головного мозга. В результате инсульта часто повреждаются структуры, ответственные за движение конечностей. В таких случаях на помощь приходят специальные реабилитационные тренажеры, которые имеют так называемый интерфейс «мозг-компьютер».

Пациенту надевают специальную шапочку с проводящими электродами, которые считывают активность коры головного мозга в режиме реального времени. Дальше – наша задача сделать так, чтобы неповрежденные структуры мозга быстрее и активнее взяли на себя функцию тех участков, которые перестали работать (мозг умеет перестраиваться и заново формировать нейронные связи). Для того, чтобы восстановить двигательную активность, пациента сажают на тренажер, он вставляет руку в устройство, похожее на экзоскелет, которое помогает ему эту руку сжимать и разжимать.

Тем самым мозг постепенно тренируется отправлять сигнал, а роботизированная рука помогает на него реагировать.

Маленький ребенок поначалу с трудом координирует свои действия, не может ничего удержать, но постепенно учится владеть своим телом. После обширного поражения мозга человек находится в похожем состоянии. Тренажер позволяет совместить активность мозга, направленную на действие, с самим действием, и реабилитация проходит в разы быстрее.

— Поможет ли «чипирование» — все же будем называть это так — в управлении самолетом, автомобилем или какой-то другой техникой?

— Оно уже используется для управления электрическим креслом-коляской. Человек думает, что хочет ехать вперед, — и электроколяска едет вперед. Он хочет повернуть — она поворачивает. В чем здесь есть ограничения? Такие нейроинтерфейсы пока позволяют распознавать не более 3-4 команд. Нужно очень долго обучать это электронное устройство, чтобы оно начало распознавать, о чем человек реально думает. Но все развивается стремительно, есть все основания полагать, что в будущем можно будет с помощью таких шапочек с электродами или обручей на голове давать команды «умному дому», и они будут быстро выполняться. Захочешь включить чайник — и он сразу же включится.

Нейрогарнитуры существуют уже сейчас, они представляют собой головные обручи с контактами. Есть приложения, которые позволяют включать и выключать устройства. Но все это пока скорее игрушки.

Имеется еще одно большое направление исследований, связанное с тем, чтобы эти электроды вживлять непосредственно в мозг, потому что череп блокирует много сигналов. Но если расположить электроды, которые считывают информацию, непосредственно в коре головного мозга, то интерфейс «мозг-компьютер» можно сделать гораздо более чувствительным и получать от мозга больше информации. Возможность точно распознавать мысли человека кратно увеличится. Такие эксперименты уже активно проводятся, но пока ни одной массовой системы не внедрено.

— Вы хотите сказать, что есть люди, которым в мозг реально вживляются чипы?

— Нет, исследования проводятся с участием животных. Есть несколько случаев, когда такие системы ставили добровольцам с различными заболеваниями, но на короткий срок.

Известные предприниматели за рубежом тоже включились в эту гонку. Об этом много пишут, известные люди этим занимаются, все фундаментальные ограничения уже проверены и сняты.

Весь мир настроился на то, чтобы реально создавать медицинские устройства и изделия, которые будут с этим работать. Лет через 10-15 они станут реальностью.

— Все же когда надевается обруч, это не так страшно, но перспектива чипирования — а вдруг еще и насильственного? — мне как обывателю представляется очень пугающей.

Но если неинвазивные интерфейсы (в виде обруча или шапочки с проводами) уже используются, то вживляемые импланты – дело будущего.

— Мне вспоминается песня Псоя Короленко, где есть такие слова: «Если некий стремный тип как-то мимоходом вам предложит чип вживить с электронным кодом…», – и так далее. Мне интересно, в чем действительно специфика массового страха перед этим?

— Просто не каждый готов погрузиться в тему и ознакомиться информацией, хотя она вся находится в открытом доступе. В любом случае история с тем, чтобы что-то вам поставили в головной мозг, связана с серьезной операцией, которую будет проводить команда нейрохирургов, анестезиологов, реабилитологов, к ней нужно будет долго готовиться. Конечно, никто «случайно мимоходом» такие вещи сделать не может.

Лет через 30, возможно, такие импланты станут такой же частью нашей жизни, как смартфоны. В свое время нам продемонстрировали, что в телефоне можно пользоваться интернетом, общаться в мессенджерах, это удобно — и возник массовый спрос. Когда производители имплантов и чипов выйдут на рынок, предложат людям новые возможности, то люди, может быть, захотят потратить деньги на такой имплант и получить какую-то новую функцию, которая нужна им даже не по состоянию здоровья, а для развлечений или работы.

— Это уже биохакинг, когда человек с помощью технологий искусственно наращивает свои биологические возможности.

— Но это возможность. Например, представьте себе имплант, который проецирует тебе изображение поверх того, что у тебя перед глазами. Тебе пришло сообщение — и ты его читаешь не на телефоне, а оно появляется у тебя в голове. Своего рода дополненная реальность.

Или представьте себе имплант, который постоянно измеряет уровень стресса и подсказывает, когда вы уже не эффективны, нужно сделать паузу, отдохнуть. Это же может быть очень полезно. И когда придут компании, которые предложат такие возможности, на них будет спрос.

Никто обманом не поставит вам в голову чип.

Изготовители придут и скажут: «Чип вам нужен для того-то и того-то, и вы сможете делать вот это и вот это». Поначалу на это решатся какие-то «гики», а потом это станет доступно многим.

Но это случится еще не сегодня. А сегодня основная задача – помочь людям с тяжелыми заболеваниями, которым уже ничего не помогает.

Протез мозга: зачем под черепную коробку вживляют чипы и полимеры

Нашими воспоминаниями управляет отдел мозга под названием гиппокамп. Если он поврежден, то человек не в состоянии надолго запоминать информацию. Гиппокампу угрожают не только травмы, но и различные неврологические расстройства, например при эпилепсии, депрессии, болезни Альцгеймера.

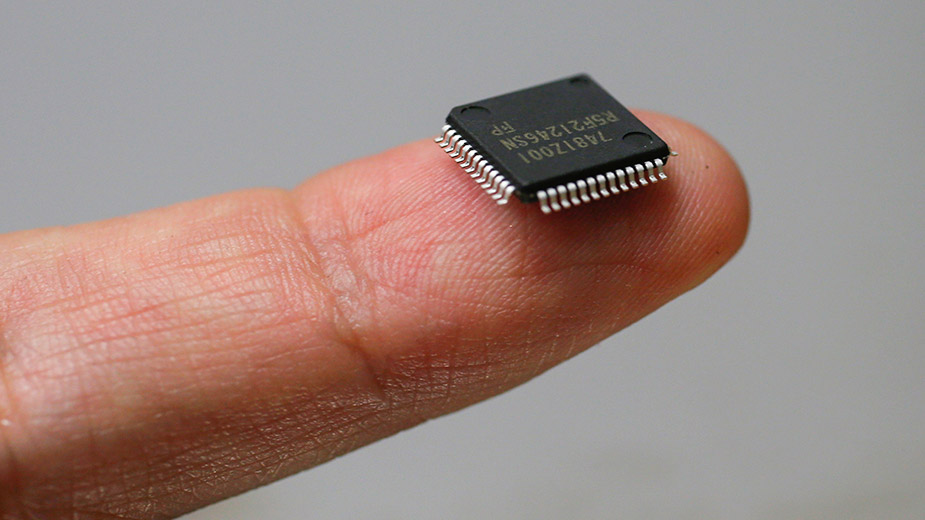

С 2012 года группа американских ученых под руководством Теодора Бергера (Theodore Berger) разрабатывает устройство, заменяющее поврежденную часть гиппокампа. Это чип с двумя наборами электродов, записывающий краткосрочные воспоминания. С помощью первого набора электродов электрические импульсы из гиппокампа поступают на чип, а оттуда пересылаются на компьютер. Тот преобразует данные в долгосрочные воспоминания и отправляет на второй набор электродов, вживленный в здоровую часть гиппокампа.

Искусственный гиппокамп испытали на крысах. Животным вводили вещество, нарушающее работу долговременной памяти, затем подключали чип и проверяли способность запоминать информацию. Имплантаты продемонстрировали свою эффективность. По сообщениям группы Бергера, подобные опыты проводились на обезьянах и даже на пациентах с эпилепсией. Конечно, в человеческом мозге слишком много нейронов и связей между ними, поэтому о лечении людей говорить еще рано. Тем не менее ученые намерены вывести имплантат на рынок, для чего создали стартап Kernel, который возглавил Бергер.

Спасительный каркас

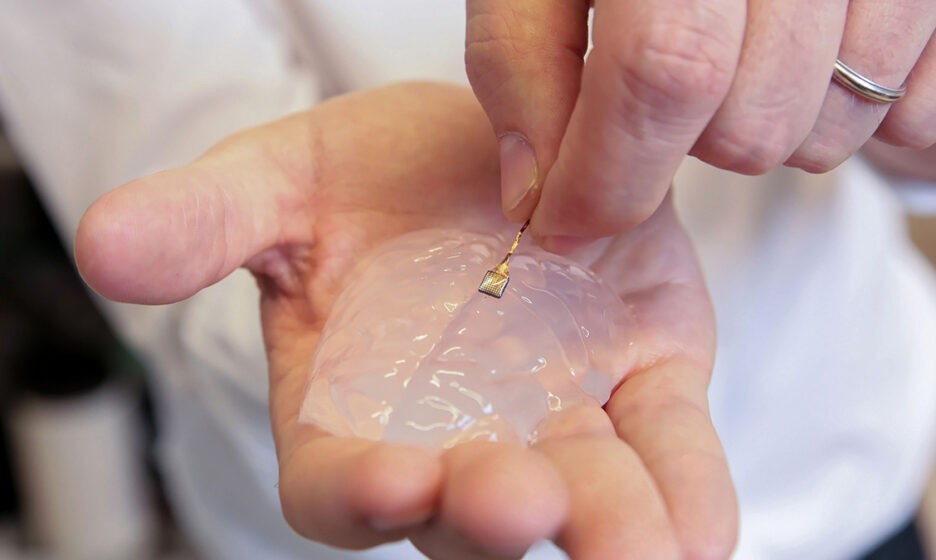

Из-за травм и болезней связи в нейронных сетях рвутся, и функции, которые выполняли поврежденные участки мозга, утрачиваются. В некоторых случаях организм способен сам восстановить связи между нейронами, ему только нужен каркас, на котором вырастут новые ткани.

Естественным каркасом для роста тканей в организме служит внеклеточный матрикс. Также он выступает барьером между клетками и кровью, хранит биологически активные молекулы, вырабатываемые содержащимися в нем клетками, обеспечивает приток питательных веществ и кислорода к клеткам и удаляет продукты жизнедеятельности. Сбой в функционировании внеклеточного матрикса приводит к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезни Альцгеймера и Паркинсона, различным формам деменции. Новый каркас мог бы облегчить состояние больного и даже его вылечить.

Создать протез внеклеточного матрикса для мозга решили врачи из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей вместе с физиками из Института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника». Проект поддержал Российский научный фонд.

«Цикл наших исследований посвящен разработке трехмерных искусственных материалов, аналогов внеклеточного матрикса из полимеров. Они повторяют механические свойства головного мозга, поддерживают рост и деление клеток. Создаваемые конструкции смогут имитировать утраченный межклеточный матрикс нервной ткани и способствовать ее восстановлению», — рассказывает Петр Тимашев, ведущий научный сотрудник Института фотонных технологий, директор Института регенеративной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, лауреат премии правительства Москвы.

Трансплантат уже проходит клинические испытания на лабораторных животных. Ученые взяли ткань мозга мышки и пересадили на полимерную матрицу, имитирующую внеклеточный матрикс. Когда ткани наросли на матрицу, исследователи убедились в том, что нейроны обмениваются электрохимическими импульсами. То есть находящиеся в тканях нейротрансмиттеры — вещества, передающие электрохимические импульсы между нейронами, — успешно выполняют свою функцию.

Сейчас авторы разработки намерены оценить, как «протез» рассасывается внутри живого организма, когда ткани выросли и перестроились. Кроме того, биологам предстоит изучить реакцию окружающих тканей на имплантируемые конструкции, предотвратить отторжение матрикса.

Искусственный внеклеточный матрикс пригодится не только для мозга, но и для восстановления целостности тканей опорно-двигательного аппарата, эпителиальных выстилок, например, в уретре, ЖКТ, а также при повреждениях кожи. Для реконструктивной хирургии ученые разрабатывают аналоги костной ткани, сосудистые протезы, пластины на основе внеклеточного матрикса.

Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина

NAME] => URL исходной статьи [

Ссылка на публикацию: РИА Новости

Код вставки на сайт

Протез мозга: зачем под черепную коробку вживляют чипы и полимеры

Нашими воспоминаниями управляет отдел мозга под названием гиппокамп. Если он поврежден, то человек не в состоянии надолго запоминать информацию. Гиппокампу угрожают не только травмы, но и различные неврологические расстройства, например при эпилепсии, депрессии, болезни Альцгеймера.

С 2012 года группа американских ученых под руководством Теодора Бергера (Theodore Berger) разрабатывает устройство, заменяющее поврежденную часть гиппокампа. Это чип с двумя наборами электродов, записывающий краткосрочные воспоминания. С помощью первого набора электродов электрические импульсы из гиппокампа поступают на чип, а оттуда пересылаются на компьютер. Тот преобразует данные в долгосрочные воспоминания и отправляет на второй набор электродов, вживленный в здоровую часть гиппокампа.

Искусственный гиппокамп испытали на крысах. Животным вводили вещество, нарушающее работу долговременной памяти, затем подключали чип и проверяли способность запоминать информацию. Имплантаты продемонстрировали свою эффективность. По сообщениям группы Бергера, подобные опыты проводились на обезьянах и даже на пациентах с эпилепсией. Конечно, в человеческом мозге слишком много нейронов и связей между ними, поэтому о лечении людей говорить еще рано. Тем не менее ученые намерены вывести имплантат на рынок, для чего создали стартап Kernel, который возглавил Бергер.

Спасительный каркас

Из-за травм и болезней связи в нейронных сетях рвутся, и функции, которые выполняли поврежденные участки мозга, утрачиваются. В некоторых случаях организм способен сам восстановить связи между нейронами, ему только нужен каркас, на котором вырастут новые ткани.

Естественным каркасом для роста тканей в организме служит внеклеточный матрикс. Также он выступает барьером между клетками и кровью, хранит биологически активные молекулы, вырабатываемые содержащимися в нем клетками, обеспечивает приток питательных веществ и кислорода к клеткам и удаляет продукты жизнедеятельности. Сбой в функционировании внеклеточного матрикса приводит к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезни Альцгеймера и Паркинсона, различным формам деменции. Новый каркас мог бы облегчить состояние больного и даже его вылечить.

Создать протез внеклеточного матрикса для мозга решили врачи из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей вместе с физиками из Института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника». Проект поддержал Российский научный фонд.

«Цикл наших исследований посвящен разработке трехмерных искусственных материалов, аналогов внеклеточного матрикса из полимеров. Они повторяют механические свойства головного мозга, поддерживают рост и деление клеток. Создаваемые конструкции смогут имитировать утраченный межклеточный матрикс нервной ткани и способствовать ее восстановлению», — рассказывает Петр Тимашев, ведущий научный сотрудник Института фотонных технологий, директор Института регенеративной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, лауреат премии правительства Москвы.

Трансплантат уже проходит клинические испытания на лабораторных животных. Ученые взяли ткань мозга мышки и пересадили на полимерную матрицу, имитирующую внеклеточный матрикс. Когда ткани наросли на матрицу, исследователи убедились в том, что нейроны обмениваются электрохимическими импульсами. То есть находящиеся в тканях нейротрансмиттеры — вещества, передающие электрохимические импульсы между нейронами, — успешно выполняют свою функцию.

Сейчас авторы разработки намерены оценить, как «протез» рассасывается внутри живого организма, когда ткани выросли и перестроились. Кроме того, биологам предстоит изучить реакцию окружающих тканей на имплантируемые конструкции, предотвратить отторжение матрикса.

Искусственный внеклеточный матрикс пригодится не только для мозга, но и для восстановления целостности тканей опорно-двигательного аппарата, эпителиальных выстилок, например, в уретре, ЖКТ, а также при повреждениях кожи. Для реконструктивной хирургии ученые разрабатывают аналоги костной ткани, сосудистые протезы, пластины на основе внеклеточного матрикса.

Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина