закон йоста звучит так

7. Закон Йоста

Закон месторасположения повторений остается в силе лишь в случае, когда речь идет о непрерывном ряде последовательных повторений. Но если они на определенное время прекращаются, а затем вновь возобновляются, то дело обстоит несколько иначе. И действительно, ведь можно предположить, что в данном случае вместо одной серии повторений имеет место несколько и, следовательно, месторасположение каждого повторения и его мнемическое значение должно соответствующим образом измениться. Очевидно, что в этом случае решающее значение имеет интервал времени между повторениями — при малом интервале с меньшим основанием можно говорить о прекращении серии, чем при более длительном. Так или иначе, в любом случае следует выяснить хотя бы то, имеет ли длительность интервала времени между повторениями какое-либо мнемическое значение.

Ответ на данный вопрос дает известный закон Йоста (1897): на запоминание наизусть визуального материала (слогов, слов, цифр) времени требуется меньше тогда, когда интервал времени между повторениями более длителен.

Это означает, что если, например, на заучивание стихотворения наизусть нужно его прочесть 20 раз подряд, нам потребуется гораздо меньше времени, если мы будем его учить, допустим, в течение четырех дней — тогда нам потребуется не пять повторений в день, а гораздо меньше. Пьерон получил следующие данные: на запоминание 20 цифр оказалось достаточным: при интервале длительностью в 1,5 минут — 11 повторений, при 2-минутном интервале — 7,5 повторений, при 10-минутном — 5 повторений, а при интервале длительностью от 24 минут до 24 часов — 4,5 повторений.

Еще более четко выражено действие закона Йоста тогда, когда дело касается выработки моторных навыков (Снод).

Но разве можно говорить об абсолютной силе данного закона? Можно ли сказать, что чем длительнее интервал, тем лучше результат заучивания? Разумеется, такое предположение было бы неправомерным. Совершенно очевидно, что чересчур продолжительный интервал способствует не запоминанию, а забыванию, ведь ясно, что, если мы прочли сегодня стихотворение дважды, а затем ни разу не перечитали его в течение года, в конце концов от него в нашей памяти ничего не останется.

Следовательно, можно предположить, что закон Йоста действует в определенных пределах, то есть должен существовать интервал какой-то продолжительности, представляющий собой наиболее благоприятное условие процесса запоминания — оптимальный интервал, позволяющий получить лучший результат по сравнению и с менее, и с более продолжительным интервалом. Согласно существующим исследованиям, такой интервал, как видно из вышеприведенных данных, составляет промежуток между 10 минутами и 24 часами.

Но если это так, то окончательная формулировка закона Йоста может иметь следующий вид: минимальное количество повторений для заучивания любого материала зависит от оптимальной длительности интервала времени между этими повторениями.

Закон йоста звучит так

§ 2. Распределение упражнений, научение и память

1) все 30 повторений проводились в один и тот же день, на следующий день осуществлялось повторное заучивание, продолжавшееся до первого безошибочного воспроизведения;

2) все 30 повторений распределялись на 3 дня подряд, по 10 повторений в день; на 4-й день производилось, как и в первом случае, повторное заучивание.

Число проб при повторном заучивании

( Выражения «концентрированное» и «распределенное» являются лишь описательными понятиями, характеризующими временные условия научения. Первое обозначает научение, при котором задание выполняется в постоянном темпе с минимальными временными интервалами, разделяющими стимул и попытку его воспроизведения. Второе относится к научению, при котором между отдельными этапами упражнения вводятся сравнительно более значительные систематические перерывы, называемые фазами «отдыха». Эти выражения являются условными и не обозначают двух различных по своей природе типов научения, они определяют лишь особенности временнбй организации научения. «Распределенное» по отношению к одному виду научение будет являться «концентрированным», если его сравнивать с другим)

Полученные результаты свидетельствуют о том, что число проб, необходимых для повторного заучивания, несколько больше, когда все 30 повторений падают на один и тот же день.

Йост объясняет эти результаты следующим образом: повторяя ряды слогов, испытуемый устанавливает ассоциации между различными элементами материала; при распределенном научении актуализируются «старые» ассоциации, «давность» ассоциаций тем больше, чем больше времени прошло от упражнения до воспроизведения. При концентрированном же научении повторения актуализируют самые новые ассоциации. Принимая во внимание гораздо большую эффективность распределенного научения, можно считать, что из двух ассоциаций одинаковой силы, из которых одна более старая, чем другая, при последующем повторении лучше будет актуализироваться старая ассоциация (закон Йоста).

А. Экспериментальная проверка закона Йоста

Из работ, предпринятых с целью проверки истинности закона Йоста, мы рассмотрим работы, проведенные в 1941 г. Ютц. Основная трудность в данном случае состоит в том, чтобы определить, что же понимать под «одинаковой силой» ассоциаций. Эта трудность может быть разрешена, если только принять операциональное определение: принято считать, например, что сила ассоциаций между элементами одного ряда равна силе ассоциаций между элементами другого, ранее заученного ряда, когда количество ошибок или число повторений во время повторного заучивания практически одинаковы для обоих рядов или когда одинаково число правильно воспроизведенных элементов. Эти три критерия «силы ассоциаций» использовались Ютц при проверке закона Йоста.

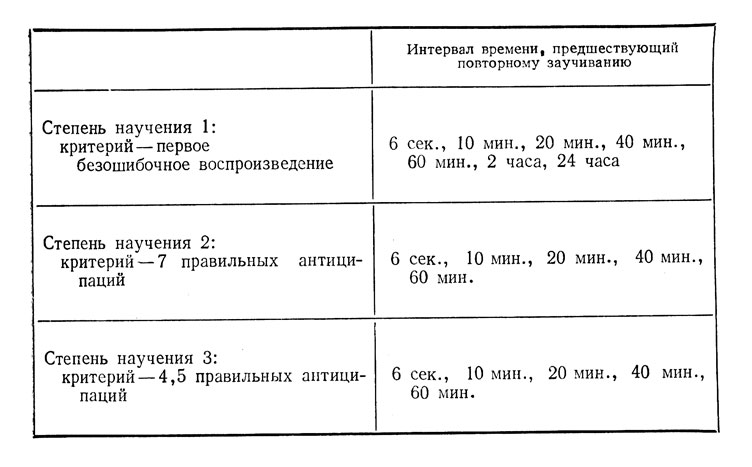

Эксперимент проводился в следующих условиях: 15 испытуемых заучивали ряды из 12 бессмысленных слогов по методу антиципации. План исследования предусматривал 3 уровня научения и различные интервалы времени между первым и повторным заучиванием (см. таблицу на стр. 247).

При изучении сохранения методом повторного заучивания критерием служило первое безошибочное и полное (без пропусков) воспроизведение. Показателем воспроизведения считалось число точных антиципации при первой пробе повторного заучивания.

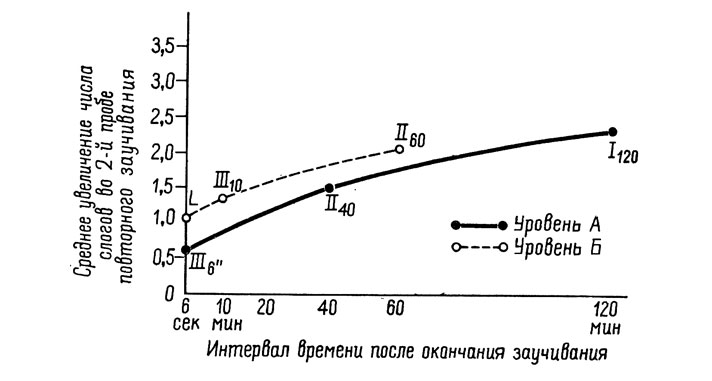

На рис. 7 показана динамика сохранения, причем показателем сохранения считалось среднее число ошибок при повторном заучивании. Кривые I, II, III соответствуют 1, 2 и 3-й степеням научения. Анализ этих кривых позволяет установить несколько точек, относящихся к повторному заучиванию, где угол наклона кривых изменяется в зависимости от интервала времени, разделяющего первичное и повторное заучивание, а число ошибок почти не изменяется. Эти точки располагаются вблизи от пересечения кривых с двумя параллельными оси абсцисс линиями А и В, эти линии определяют два уровня ошибок. На уровне А располагаются точки III6 (ряды, повторно заучиваемые через 6 cек.), II40 (ряды, повторно заучиваемые через 40 мин.) и I120 (ряды, повторно заучиваемые через 120 мин.); среднее количество ошибок равно соответственно 29,71; 32,37 и 31,33. Точно так же три точки, расположенные на уровне В, соответствуют рядам, при повторном заучивании которых было допущено 35,05 ошибок (точка L), 35,77 ошибок (точка III10) и 34,60 ошибок (точка II60).

Рис. 7. Кривые I, II, III соответствуют трем степеням научения в эксперименте Ютц. Пунктирными линиями А и В обозначены 2 уровня ошибок при повторном заучивании. Точки III6′, II40′ и I120′ на уровне А и точки L, III10 и II60 на уровне В соответствуют почти одинаковому количеству ошибок, допущенных при повторных заучиваниях (по Ютц, 1941, стр. 17)

Подтверждение закона Йоста подразумевает, что при одинаковом числе ошибок сохранение, определяемое по первой пробе повторного заучивания, должно быть тем лучше, чем больше время, отделяющее первое заучивание от повторного. Кривые на рис. 8 подтверждают эту закономерность. Видно, что прирост сохранения, измеряемый разницей между числом правильно антиципированных слогов при второй и первой пробах повторного заучивания, возрастает при увеличении длительности временного интервала, прошедшего после заучивания. Ютц доказала, что аналогичные результаты получаются и в тех случаях, когда в качестве критерия «одинаковой силы» используется количество проб, необходимых для повторного заучивания, или число правильно антиципированных элементов при первой пробе повторного заучивания.

Рис. 8. Эти кривые показывают зависимость сохранения от времени, прошедшего после окончания заучивания. Сохранение определялось как разность между количеством правильных ответов при второй и первой пробах повторного заучивания (по Ютц, 1941, стр. 19)

Б. Виды распределения упражнений

В. Проблема оптимального распределения упражнений

а) Влияние изменения периодов отдыха. Если систематически варьировать временнйе интервалы между упражнениями, оставляя неизменной длительность последних, то можно найти оптимальный интервал (величина его колеблется иногда в довольно широких пределах), для которого количество упражнений будет наименьшим.

Трэвис (1937) изучал влияние интервалов в 5 мин., 20 мин., 48 час, 72 час. и 120 часов на выполнение двигательных упражнений длительностью в 5 мин. Оптимальным оказался 20-минутный интервал. Однако длительность этого оптимального интервала меняется в зависимости от характера задачи, и даже для одной и той же задачи его величина может колебаться в широких пределах. Пьерон (1913) предлагал испытуемым заучивать ряд из 18 бессмысленных слогов; заучивание производилось с интервалами в 30 сек., 1, 2, 5, 10 и 20 мин., 24 и 48 час. Упражнение (при всех интервалах) продолжалось до первого безошибочного повторения ряда слогов. Были получены следующие результаты.

Длительность интервала между двумя последовательными предъявлениями рядов

Как отмечает автор, «от интервала в полминуты и до интервала в десять минут, в 20 раз превосходящего первый, количество необходимых для заучивания предъявлений материала сокращается более чем на две трети». Оптимальным является интервал начиная с 10 мин., однако, и интервалы в 20 мин. и 24 час. также имеют преимущества в плане эффективности упражнения.

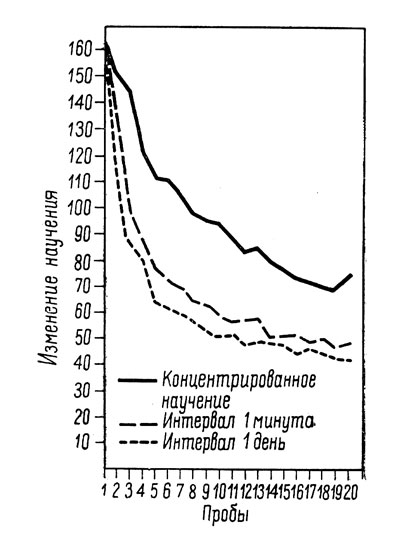

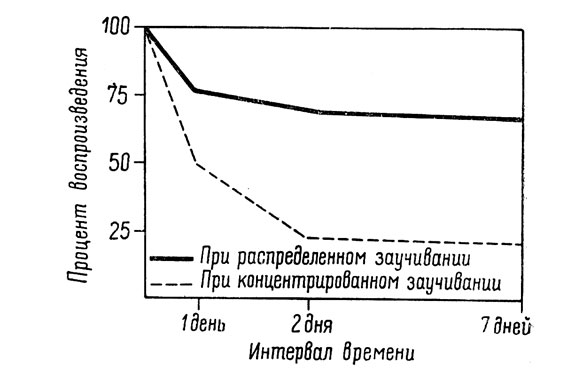

Лордж (1930) сравнивал изменение скорости научения при различных задачах (рисование по зеркальному изображению, чтение в зеркальном отражении и кодирование), в случаях, когда 20 предъявлений материала следовали либо сразу же друг за другом, либо с интервалами в 1 мин. или же 24 час. При любой длительности интервала распределенное научение обладает явными преимуществами перед научением концентрированным. Различие же между результатами научения, проводившегося с интервалами в 1 мин. и 24 час, незначительно (см. рис. 10).

Рис. 10. Кривые научения зеркальному рисованию при различных видах распределения упражнений (по Лорджу, 1930, стр. 16)

б) Влияние изменения продолжительности упражнений. Какой должна быть продолжительность упражнений при постоянном временном интервале между упражнениями для того, чтобы можно было достигнуть максимальной продуктивности научения? В исследовании Йоста (1897) испытуемые заучивали ряды бессмысленных слогов в различных экспериментальных условиях:

условие А: ряд заучивается в течение 3 дней, по 8 повторений в день; проверка запоминания производится на 4-й день;

условие Б: ряд заучивается в течение 6 дней, по 4 повторения в день; проверка запоминания производится на 7-й день;

условие В: ряд заучивается в течение 12 дней, по 2 повторения в день; проверка запоминания производится на 13-й день.

Сравнение количества правильно воспроизведенных слогов показало, что наилучшее сохранение наблюдается при самых коротких периодах упражнения (по 2 повторения в день) и что эффективность запоминания уменьшается, когда число предъявлений материала за определенный период работы увеличивается.

Количество правильных ответов через 24 часа после завершения упражнений

Г. Распределение упражнений и относительная трудность задачи

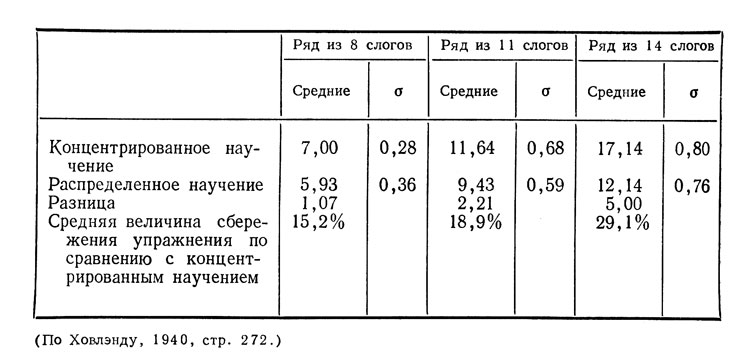

Таблица XII. Количество проб, необходимых для заучивания рядов различной длины при концентрированном и распределенном научении

Из этого также следует, что преимущества распределенного научения перед концентрированным, нашедшие широкое подтверждение в многочисленных исследованиях, в действительности являются лишь относительными, потому что они становятся менее выраженными, когда задача становится все более и более легкой. Андервуд (1951; вместе с Ричардсоном, 1955 и 1958; и Шульцом, 1959) собрал доказательства того, что распределение упражнений благоприятствует усвоению материала, элементы которого обладают большой степенью сходства и, следовательно, трудно запоминаются по причине многочисленных интерференции, вызванных этим сходством. Однако когда заучиваемый материал обладает небольшим сходством (при одинаковом количестве запоминаемых элементов), то между распределенным и концентрированным упражнениями не наблюдается почти никаких различий.

Наконец, нужно принимать во внимание то, насколько привычным является для субъекта выполнение данной задачи. Один из испытуемых Йоста (1897) был способен заучить ряд из 12 бессмысленных слогов за 18,5 (в среднем) повторений по 4 предъявления в день; при 2 предъявлениях в день ему понадобилось 17,9 повторений, однако он достигал тех же самых результатов и при 7-9 предъявлениях, но лишь при том условии, если не было перерыва в упражнении.

Выводы Йоста сохраняют свою значимость и в свете последних исследований: когда материал таков, что его можно заучить при сравнительно небольшом числе повторений, предпочтительнее использовать метод концентрированного научения; если же, наоборот, для овладения материалом необходимо значительное число повторений, то тогда, бесспорно, наиболее экономичным окажется метод распределенного научения.

Д. Влияние распределения упражнений на отсроченное воспроизведение

Рис. 12. Изменение во времени воспроизведения ряда из 12 бессмысленных слогов при распределенном и концентрированном заучивании (по Каину и Уилли, 1939, стр. 211)

Затем все испытуемые заучивали 5 новых рядов букв в условиях концентрированного научения. В данном случае преследовалась цель облегчить возникновение проактивных интерференции при заучивании последнего, критического, ряда (7 ряда). Половина испытуемых заучивала этот седьмой ряд при распределенном упражнении (эти испытуемые подразделялись в свою очередь на 3 подгруппы, в зависимости от длительности интервалов между предъявлениями: 1 мин., 2 мин. и 3 мин.). Остальные заучивали этот ряд в ситуации концентрированного упражнения. Кривая на рис. 13 показывает изменение воспроизведения 7 ряда в зависимости от длительности интервалов между пробами. Можно сделать вывод о том, что через 24 часа после окончания упражнений воспроизведение при распределенном научении лучше, чем при концентрированном. Это преимущество тем отчетливее, чем больше длительность интервалов между предъявлениями. Распределение упражнений улучшает, следовательно, долговременное сохранение в том случае, когда возникающие интерференции могут нарушить закрепление материала в памяти (7 ряд). Однако этот позитивный эффект не возникает, если возможность таких интерференции маловероятна ( Выводы этой работы позволяют понять кажущиеся противоречивыми результаты некоторых предшествующих исследований. См. работы Ховлэнда (1940), свидетельствующие о более эффективном воспроизведении при распределенном научении, а с другой стороны, работы Андервуда (1952а, 1952b, 1953), не подтверждающие результатов Ховлэнда).

Рис. 13. Зависимость воспроизведения ряда из 7 слогов от величины интервалов между пробами при заучивании (по Андервуду и Ричардсону, 1955, стр. 42)

Е. Гипотезы, объясняющие эффекты распределения упражнений

Гипотеза, согласно которой преимущества распределенного научения перед концентрированным можно объяснить тем, что в периоды отдыха между упражнениями субъект осуществляет мысленный обзор задачи, основывается на феноменах, наблюдающихся иногда при научении человека. Однако с помощью этой гипотезы трудно объяснить благоприятное влияние распределения упражнений при научении животных.

Гипотеза утомления предполагает, что распределенное научение является более быстрым, чем научение концентрированное, потому что интервалы отдыха позволяют устранить утомление, вызванное выполнением задания. Но помимо того, что понятие утомления остается очень неопределенным (какова природа этого утомления, как его выявить?), она не позволяет также понять, почему наблюдается улучшение исполнения при введении интервалов отдыха уже на первой стадии упражнения, когда о каком-либо утомлении еще не может быть и речи. Не более удовлетворительной в этом плане является и гипотеза реактивного торможения Халла (1943) ( Халл (1943) предполагает, что ответы организма в ситуации научения вызывают утомление, величина которого зависит от продолжительности упражнения. Этот феномен, называемый им реактивным торможением (IR), может, по-видимому, уменьшать и даже временно нейтрализовать потенциал, определяющий возникновение ответной реакции. Во время интервалов отдыха реактивное торможение ослабевает. Эта гипотеза позволяет понять некоторые феномены распределенного научения и реминисценции. Однако с помощью данной гипотезы можно объяснить далеко не все факты).

закон Йоста

Полезное

Смотреть что такое «закон Йоста» в других словарях:

Йоста закон — см. закон Йоста Психологический словарь. И.М. Кондаков. 2000 … Большая психологическая энциклопедия

ЗАКОН ДЖЕКСОНА — (англ. Jackson s law) эмпирическое обобщение, согласно которому степень «сопротивления» психической функции ее расстройству прямо связана с эволюционной древностью этой функции. Иначе говоря, недавно возникшие в эволюции когнитивные функции… … Большая психологическая энциклопедия

ИОСТА ЗАКОН — см. Закон Йоста. Большой психологический словарь. М.: Прайм ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003 … Большая психологическая энциклопедия

Эббингауз Герман — (1850 1909) немецкий психолог. Под впечатлением психофизики Фехнера реализовал идею о количественном и экспериментальном изучении не только простейших психических процессов (ощущений), но и памяти («О памяти», 1885). Исходным материалом для этих… … Большая психологическая энциклопедия

Йост (Jost) Адольф — (1870 1920) немецкий психолог. Биография. Работал в Геттингене. Исследования. Специалист в области экспериментальной психологии. Автор закон Йоста. Психологический словарь. И.М. Кондаков. 2000 … Большая психологическая энциклопедия

Чехия — или Богемия (чешск. Čechy, Čechie, České kraleství, Česká země; польск. Częchy, Czeska ziemia; немецк. Böhmen; франц. Bohême; лат. Bohemia) некогда самостоятельное и независимое королевство, а теперь принадлежащая к Цислейтанской части Австро… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Флаг Германии — Флаг Федеративной Республики Германия Германия … Википедия

Панеттьер, Хейден — Хейден Панеттьер Hayden Panettiere … Википедия

Панеттьер — Панеттьер, Хейден Хейден Панеттьери Hayden Panettiere Хейден Панеттьери на «The 6th Annual Hollywood Style Awards» в Беверли Хиллз (2009) … Википедия

ЗАКОН ЙОСТА

Смотреть что такое ЗАКОН ЙОСТА в других словарях:

ЗАКОН ЙОСТА

ЗАКОН ЙОСТА (англ. Jost‘s law) — эмпирическая закономерность, открытая в 1895 г., при исследовании запоминания бессмысленного вербального материала нем. психологом Адольфом Йостом. Согласно З. Й., при равной вероятности воспроизведения более старая информация: 1) медленнее забывается и 2) требует меньшего числа повторений при доучивании. Действие З. Й. объясняют различиями кратковременной и долговременной памяти. См. Эббингауз Г.

Добавление: Из З. Й. вытекают след, полезные правила для уч-ся: чем раньше начинаешь готовиться к экзамену, тем лучше; сначала надо изучать более важный материал. Можно надеяться, что закономерность, выявленная на бессмысленном материале, справедлива и для осмысленного текста (обратное менее вероятно). Др. варианты названия закона, которые можно встретить в русскоязычной литературе: «закон Иоста», «закон Джоста». (Б. М.)

ЗАКОН ЙОСТА

ЗАКОН ЙОСТА

— эмпирическая закономерность, обнаруженная в 1895 г. А. Йостом, согласно коей при равной вероятности воспроизведения из памяти бессмысленной информации более старая информация медленнее забывается и требует при доучивании меньшего числа повторений. В основе этой закономерности лежит механизм перевода информации из памяти кратковременной в долговременную. смотреть

ЗАКОН ЙОСТА

ЗАКОН ЙОСТА

(о забывании в зависимости от времени, прошедшего с момента заучивания) Jost’s law

Проблема распределения упражнений. Закон Йоста.

Закон Йоста:из двух ассоциаций одинаковой силы, из которых одна более старая, чем другая, при последующем повторении лучше будет актуализироваться старая ассоциация.

Йост (1897) задумался о том, что эффективнее для запоминания: повторять беспрерывно упражнение до тех пор, пока не будет достигнут критерий усвоения, или же распределить упражнения во времени.

Метод: двое испытуемых 30 раз подряд повторяли ряд бессмысленных слов при двух различных условиях:

1) все 30 повторений проводились в один день, на следующий день проводилось повторное заучивание, продолжавшееся до первого безошибочного воспроизведения;

2) все 30 повторений распределялись на 3 дня подряд, по 10 повторений в день; на 4й день – повторное заучивание.

Результат: число проб, необходимых для повторного заучивания, несколько больше, когда все 30 повторений падают на один и тот же день. Почему? Потому что, повторяя ряды слогов, испытуемый устанавливает ассоциации между различными элементами материала; при распределенном научении актуализируются «старые» ассоциации, при концентрированном научении – самые новые («давность» ассоциаций тем больше, чем больше времени прошло от упражнения до воспроизведения).

36. Исследования мышления в вюрцбургской школе.

Концепция вюрцбургской школы (1901-1910-11).Кюльпе (ученик Вундта, Бюлер, Ах, Марбе, Уатт, Мессер, Майер и др). Впервые подвергнув экспериментальному исследованию мышление, В. школа ввела в психологию методику предъявления задач и преобразовала интроспекцию в «метод систематического экспериментального самонаблюдения» (Ах). Высокие требования к самонаблюдению. Состоит в описании всего процесса умственной деятельности (или после его окончания или в самом процессе, когда человека прерывали и просили описать ход своих рассуждений).

Мышление как решение задач, как внутреннее действие. Идея интенциональности сознания выражается понятием «детерминирующей тенденции», не подчиненной законам ассоциаций. Детерминирующая тенденция – психическое состояние человека, определяющее направленность, избирательность мышления в зависимости от поставленной задачи. В экспериментах эта детерминирующая тенденция определяется поставленной задачей (вопросом и поиском ответа). Вводится само понятие «задачи» и связанное с ней «представление цели». Введение понятия «установки» как характеристики состояния испытуемого, принявшего задачу. Таким образом, указывается качественное своеобразие мышления, несводимость к законам ассоциаций (обусловленность целью).

Вопрос о психологической структуре задачи. Этим и занимался Зельц. Структура действия по решению задачи:

1 S – ситуация, условие задачи

2 Р – цель, требование

3 m – средство достижения цели

«Теория комплексов». Для правильного решения задачи все ее элементы должны выступать для субъекта единым комплексом.

m – Р (содержатся в прошлом опыте). Переход S – m не требует особой проницательности, но предполагает осознание m (средства) как существенными отношениями между чувственными представлениями S и Р.

1 Специфическая реакция – объективно необходимый ответ, адекватный поставленной цели.

2 Операция – способ выделения такого ответа.

3 Метод – операция, сознаваемая и используемая субъектом как средство решения задачи.

Отто Зельц, ученик Кюльпе, занимался экспериментальным исследованием продуктивного мышления. Описал процесс мышления. В начале складывается проблемная ситуация как наличие разрыва между имеющимся и искомым, который отражается в антиципирующей схеме. Процесс решения направляется ею. Зельц подчеркивает целостность мышления. Т.о. вюрцбургская школа подготовила появление гештальтпсихологии.

Антиципация результата и восполнение комплекса (по Зельцу)

|  |

|

Основа решения задачи – прошлый опыт. Принцип резонанса (по Зельцу): комплексная структура решаемой задачи является тем резонатором, который как бы выводит из прошлого опыта существенные отношения, и благодаря этому субъект предвосхищает и находит искомый результат.

37. Программа построения научной психология И.М. Сеченова. Полемика с К.Д. Кавелиным.

И.М. Сеченов (1829 – 1905) – основоположник отечественной научной психологии. Его основные труды – «Рефлексы головного мозга» (1863), «Кому и как разрабатывать психологию» (1873), «Элементы мысли» (1878).

«Рефлексы головного мозга». Основная мысль – все акты сознательной и бессознательной жизни по происхождению суть рефлексы. Не надо думать, что Сеченов сводит психику к рефлексу, он просто использует рефлекс в качестве метафоры, проводит параллель между психическим актом и рефлексом. Оба акта имеют начало, середину и конец – это главное. Есть единый психический акт: начало – прием информации органами чувств, середина – внутренние процессы (мышление, эмоции), конец – внешнее действие, движение. Первоначальная причина любого поступка лежит всегда во внешнем чувственном возбуждении.

«Кому и как разрабатывать психологию»была написана в связи с книгой К.Д. Кавелина «Задачи психологии». В этом труде Кавелин пишет, что роль психологии в том, чтобы вооружить общество знаниями о психических явлениях и законах деятельности нашей души, направив развитие нравственности, морального поведения человека. Сеченов формулирует задачу психологии: научная психология должна быть рядом учений о происхождении психических деятельностей. Объяснить происхождение – значит показать протекание психического акта. Это требует выхода за пределы сознания в систему объективных отношений человека с миром, отнестись к фактам сознания объективно.

Указав на бесплодность интроспективного метода (и в этом они с Кавелиным были единодушны), Сеченов развивает идеи генетического подхода в психологии.

Главное, что не устраивало Сеченова в подходе Кавелина – это то, что существует особый психический орган, психическое зрение, являющееся инструментом познания окружающего. Сеченов развивает также представления об активном деятельностном характере познания. Эта идея Сеченова встретила критику Радлова.

Программа Сеченова подводит к изучению целостного поведения. В то же время, программе Сеченова, базирующейся на естественнонаучном материализме, свойственная историческая ограниченность. Признавая социальную обусловленность человеческого сознания, Сеченов не смог включить эту реальность в свою программу.

38. Развитие психологических взглядов В.М. Бехтерева, их характеристика.

В.М. Бехтерев (1857 – 1927) пришел к психологии от невропатологии и психиатрии, которой занимался в Казанском университете. В его научной деятельности выделяется 3 этапа:

I. 1885 г. – Бехтерев создает первую в России психофизиологическую лабораторию в Казани для исследований в области анатомии, физиологии и экспериментальной психологии (сознание, его границы). В Петербурге он развернул широкую исследовательскую и организаторскую работу по неврологии. В 90х гг. он организовал в Питере ряд лабораторий (в том числе экспериментально-психологическую) для исследований нервнобольных. Объективную психологию (которую он начал разрабатывать в 1904 г.) и психиатрию он включал в круг наук о мозге – «психоневрология».

За сознательными процессами предполагаются объективные. Постултруется единство нервных и психических процессов.

изменения в организме

Проявления (R) могут быть явно выражены, а могут быть скрыты (интенсивная умственная деятельность, которая с задержкой может проявиться потом в поведении).

Единицей поведения Бехтерев считал психорефлекс.

Различие между рефлексом и психорефлексом:

В случае рефлекса действие стимула опосредовано видовым опытом, а в случае психорефлекса – индивидуальным опытом.

Кроме того, предполагается наличие в организме скрытой энергии нервно-психической природы (концепция энергетизма).

III. 1917 – рефлексология.

Предмет рефлексологии – соотносительная деятельность организма. Человек изучается как деятель в труде. Единица поведения человека – сочетательный рефлекс. В этот период В.М. Бехтерев выделяет условия возникновения поведения:

² задержка в течении рефлекса (тормозится двигательная сторона ® усиливаются субъективные переживания)

1921 – «Коллективная рефлексология».

Задача коллективной рефлексологии – изучение способов и проявлений коллективных рефлексов, образующих в совокупности коллективную деятельность, в сравнении с индивидуальными рефлексами. Условие возникновения коллектива по Бехтереву – общность интересов и целей.

Бехтерев пытался установить общие законы:

o которым подчиняется мир неорганический, органический и социальный (физические законы тяготения, инерции, относительности и т.п. распространял на социум)

o действующие на уровне личности

o коллективной деятельности

Методы коллективной рефлексологии:

§ анализ словесных отчетов

§ эксперимент (лабораторный и естественный)

§ анкеты и опросники

Рефлексология Бехтерева внесла свой вклад в развитие объективной психологии, однако была раскритикована в ходе рефлексологической дискуссии 1929 г. исключение психики из рассмотрения привело к биологизации и механистической трактовке человека и его поведения.

Л.С. Выготский: Изучение поведения без психики так же глупо, как психику без поведения. Психика – тоже соотносительное поведение.

39. Направления русской философской психологии к.XIX – нач.XX в.

развитие русской психологической мысли в XIX в. было связано с общественной мыслью и успехами в естествознании, в творческом усвоении достижений мировой философии и психологии. Таким образом, на развитие психологии в России в этот период влияли и кризис феодализма, и споры западников и славянофилов, революционно-демократическое и др. полиьические движения, почвенничество и творчество таких писателей, как Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, идеи философов различных направлений (Вл. Соловьев, А.И. Введенский, Н. Лосский, Н. Бердяев и др.).

Большие успехи сделаны и в области естествознания. Очень продвинулась физиология, микробиология, зародилась эмбриология. К.Ф. Рулье (1814 – 1858) развивал идеи Ч. Дарвина. Основная область исследований – психология животных (лекции «Об образе жизни животных»). Основная идея – животное все передает в телесной форме, а человек имеет духовный опыт, который передается в науке и культуре.

А.И. Герцен понимал психику как особую функцию мозга, отличную от функций других органов. У физиологии и психологии вообще разные задачи: физиология изучает организм, а психология уходит совсем в другой мир (угу… в мир иной ;). Герцен считает, что различия психики человека и животных – качественные, причина заключается в историческом развитии человека. Александр Иваныч материалистически решает проблему психологии познания, развивает идеи о соотношении разума и чувства, критикует Локка и Кондильяка.

Личность, по его мнению, активна, не является пассивным продуктом среды. Воля социально-исторически обусловлена.

Психология Чернышевского основывалась на принципах философского материализма в его антропологической форме (человек как единое целое имеет только одну натуру Þ каждая сторона его деятельности – деятельность всего организма целиком, либо деятельность органа, рассматриваемого в натуральной связи со всем организмом). Чернышевский ратовал за причинный подход в психологии: научная психология должна выйти за пределы сознания в целях познания его причин.

Он различал характер и темперамент. Характер определяется условиями жизни, воспитанием и поступками человека (имеет социальную природу). Темперамент обусловлен природными факторами, но все же подвержен влиянию социальных условий.

Чернышевский выступал против функционализма. Мышление, память, воображение принадлежит личности и должно рассматриваться в связи с деятельностью человека в соответствии с определенной потребностью.

П.Д. Юркевич (1827 – 1874) выступил с критикой Н.Г. Чернышевского: недостаток трактовки психических явлений состоит в том, что психология рассматривается по образцу естествознания. Это чревато сведением психологии к физиологии.

Психология – наука о внутреннем чувстве!

Органичное соединение педагогики с психологией происходит в труде К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания». В духовном развитии, в формировании характера и нравственных качеств исключительная роль отводится деятельности, особенно труду. «Человек как предмет воспитания» стал предтечей отечественной педагогической психологии. Переход к ней осуществил П.Ф. Каптерев, автор «Педагогической психологии» (1877).

Другой областью приложения психологической мысли к практике стала промышленная практика. В 80х гг. появляются работы по учету психики в труде.

Русское Географическое Общество затеяло исследование психологии народов России (психическая этнография)

А.А. Потебня (1835 – 1891) развивал идеи Гумбольдта о языке. В языке мысль не выражается, а совершается; мысль не передается, а вызывается словом другого.

Язык – материализованное сознание народа. Слово – орудие мысли и служит для ее объективации. Изучение развития языка – метод исследования исторического развития сознания и мышления.

В слове Потебня выделяет внешнюю форму (звук), значение (идея) и внутреннюю форму представления (образ).

Появление собственно психологических трудов (статьи Сеченова, труды Струве и Кавелина) означало переход к новом этапу в развитии русской психологической мысли – психология становится самостоятельной наукой.

40. История возникновения психологии индивидуальных различий. Исследования Гальтона.

Встала задача – исследование наиболее общих законов сознания и психики ® психология индивидуальных различий. Индивидуальные различия – помеха, от которой надо избавляться © Ждан. Табличка: кто чем где занимался:

| Страна | Исследователи |

| Англия | Гальтон |

| Франция | Бине |

| США | Кеттел, Холл |

| Германия | Крепелин, Штерн |

| Россия | Лазурский |

Гальтон (1822-1911) – биолог, антрополог, последователь Дарвина. 1869 – книга «Наследственность таланта». Обосновывал эту тему с помощью статистического метода.

Гальтон: врождённого равенства в отношении умственных способностей нет! Кто-то от рождения умный, а кто-то глупый, по Гальтону. Способности наследуются так же, как и физические признаки. Критерий талантливости – репутация в общественной и профессиональной жизни. Оценка одарённости рас: сколько было гениев в каждой расе. Поскольку сейчас нет таких гениев, как Сократ, то человеческая природа ухудшается. Поэтому придумал науку под названием евгеника – средство улучшения человеческой природы путём планомерного размножения даровитых людей (приведёт к образованию новой человеческой формы). Выводы:

ü игнорирование социальной сущности человека;

ü игнорирование законов развития человека;

ü биологизация социальных проблем;

ü антинаучные выводы;

ü реакционные рекомендации (слабые расы должны уступать место сильным).

Гальтон ввёл близнецовый метод – исследование однояйцовых и разнояйцовых близнецов путём сбора анкет.

Гальтон измерял психические функции каждого человека с целью оценки его ума. Для этого он вводил специальные методики и технические средства:

· измерение остроты ощущений (во всех модальностях: зрение, слух, обоняние…);

· измерение времени реакции;

· свисток Гальтона (им определялся верхний порог слуха);

· линейка Гальтона (определение глазомера):

· измерение ассоциативных способностей;

· измерение скорость образования суждений.

Методологическая основа взглядов Гальтона – сенсуализм: органы чувств – единственный источник знаний, дающий базу для интеллекта.

Гальтон связывал внешность и психику (так он изучал индивидуальные различия в области характера), но связи не нашёл.

Идея тестирования психических функций: они являются функцией мозга и обусловлены наследственностью ® постоянны на протяжении всей жизни ® их можно измерять тестами.

Таким образом, Гальтон – основоположник психологии индивидуальных различий и метода тестов.