Радиационный синдром что такое

Радиационный синдром что такое

а) Обзор клиники острого радиационного синдрома:

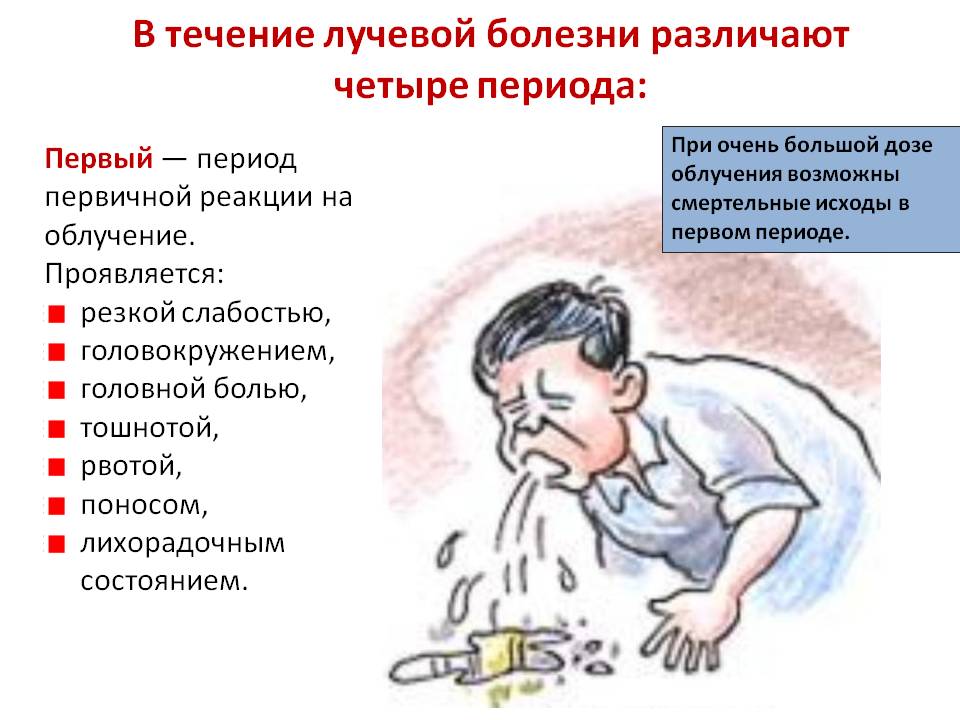

1. Ранний продромальный период — от нескольких часов до 1—2 дней:

— Тошнота

— Рвота

2. Латентная стадия — от нескольких дней до нескольких недель:

— Хорошее самочувствие

3. Третья стадия — с начала 3-й до 5-й недели:

— Внезапное развитие тяжелого поражения желудочно-кишечного тракта

— Кровоточивость

— Инфекции

— Эпиляция

4. Четвертая стадия — недели — месяцы:

— Выздоровление

б) Подгруппы пораженных:

— Синдромы. Различными уровнями чувствительности к радиоактивному облучению обладают 3 главные системы органов, которые реагируют на воздействие проникающей радиации и поэтому участвуют в формировании соответствующих синдромов.

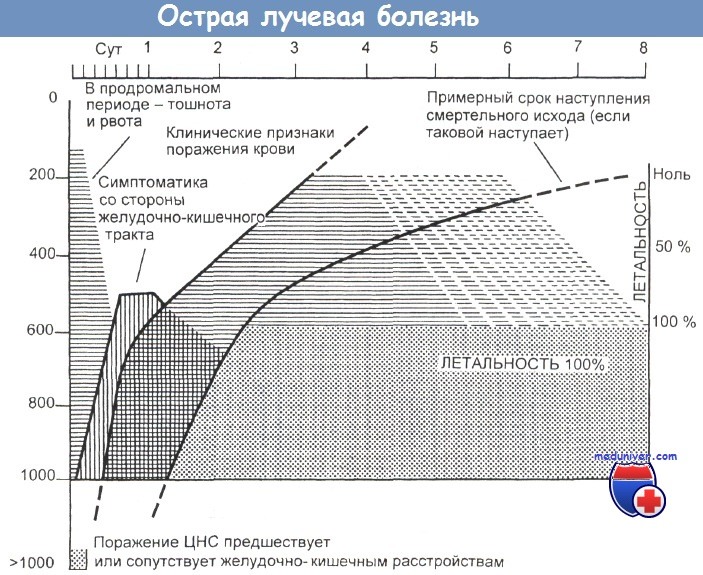

2. Желудочно-кишечный синдром (от 1000 до 3000 рад). Быстро появляются (за 3—12 ч) перфузная диарея, тошнота и рвота. Через 24—48 ч признаки болезни проходят. Отмечается уменьшение числа лимфоцитов в крови. Латентный период, продолжающийся 1 нед или менее, сменяется стадией, когда слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта полностью обнажается, что проявляется профузной диареей, фульминантной лихорадкой, развитием инфекций и кровоизлияний. Все это либо заканчивается наступлением смерти, либо переходит в гематологический синдром.

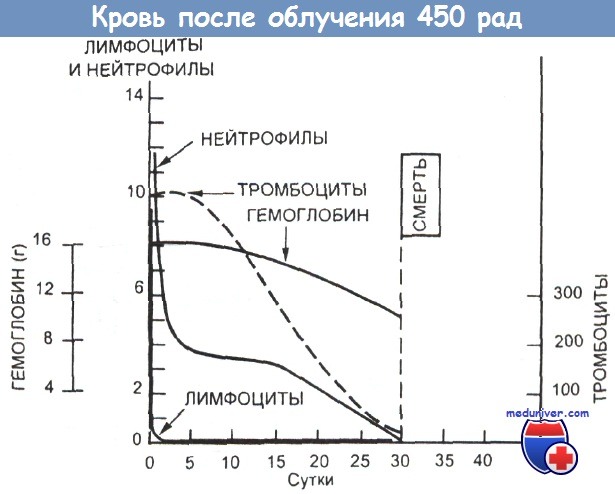

3. Гематологический синдром (200—1000 рад). Для продромального периода характерны тошнота, рвота и анорексия. Он начинается через 2—6 ч после воздействия высокой дозы или через 6— 12 ч — при меньших уровнях облучения.

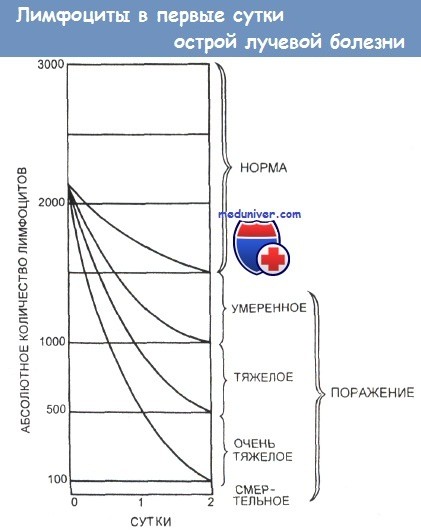

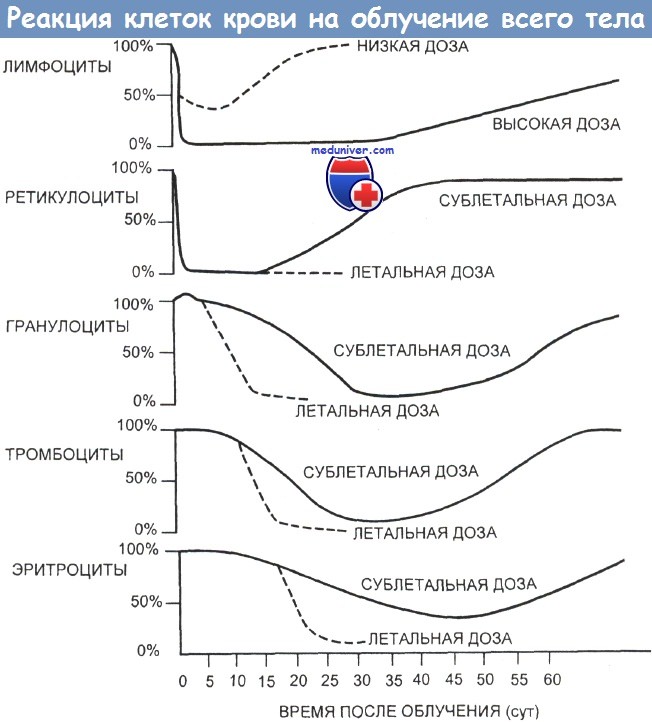

1. На раннем этапе — снижение абсолютного числа лимфоцитов в периферической крови (первые часы), которое сохраняется в течение нескольких дней или недель.

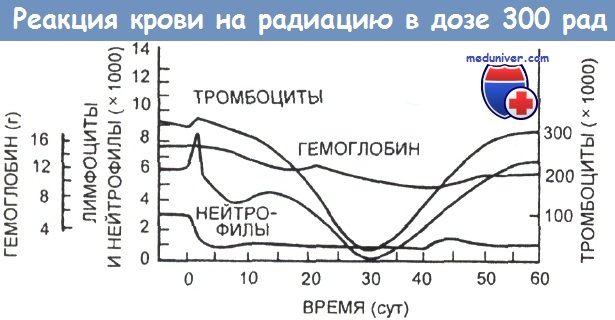

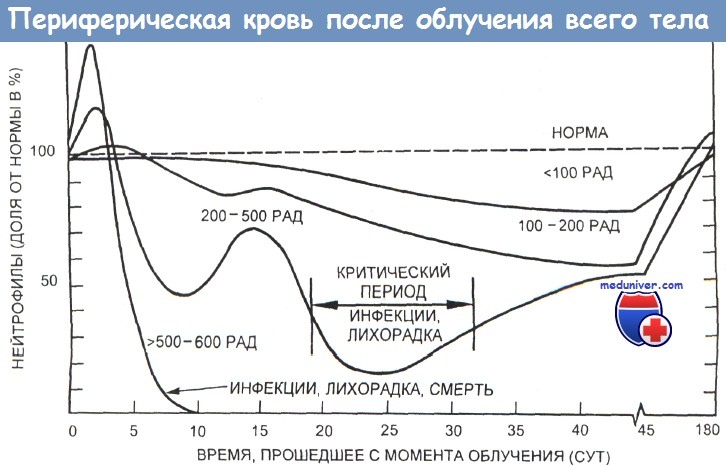

2. Кратковременное (на несколько дней) увеличение числа лейкоцитов, которое удерживается 1—2 дня и затем снижается. Максимальная лейкопения регистрируется через 2—5 нед.

3. Высокие дозы облучения приводят к тяжелому агранулоцитозу на 7—10-й день, что является плохим прогностическим признаком. Период восстановления может занять от нескольких недель до месяцев.

4. Через 1—2 нед отмечается снижение числа тромбоцитов в крови. Максимальное снижение наблюдается через 4—5 нед. Если произошло массивное облучение, то глубокая тромбоцитопения развивается рано. Процесс возвращения к нормальным показателям может занять несколько месяцев.

5. Что касается красного ростка, то здесь отмечается медленное уменьшение числа ретикулоцитов, степень выраженности которого зависит от суммарной дозы и тяжести острой лучевой болезни. Кровопотеря через желудочно-кишечный тракт или в ткани может привести к ранней анемии.

Временные закономерности развития главных событий в соответствии с дозой облучения.

в) Симптомы и признаки в продромальном периоде:

— Тошнота и рвота. Появление этих симптомов вместе с внезапной кровянистой диареей сразу после экспозиции свидетельствует о возможном летальном исходе. Начало по прошествии 2— 3 ч указывает на облучение в высокой дозе. Развитие симптомов через 6— 12 ч и их исчезновение до конца первых суток свидетельствуют о получении сублетальной дозы (100—200 рад). Указанные факты необходимо документировать с самого начала и при каждом последующем обследовании, а также различать их и естественную реакцию организма на перенесенный стресс и возбуждение.

— Гипертермия. Значительное повышение температуры тела в первые часы после облучения расценивается как свидетельство неблагоприятного прогноза. Лихорадка и озноб, возникающие в первые сутки, указывают на аналогичную ситуацию.

— Эритема. Облучение в дозах от 1000 до 2000 рад обусловливает эритему пораженной кожи в первые 24 ч. При меньших дозах (400 рад) она реже наблюдается и возникает позже.

— Гипотензия. Гипотензия сопровождает сверхлетальные уровни облучения всего тела. Падение систолического давления более чем на 10 % рассматривается как значимое.

— Неврологические расстройства. Спутанность сознания, атаксия, судороги и кома в первые 2—6 ч после облучения указывают на воздействие радиации в сверхлетальной дозе. Четкая регистрация времени появления и длительности этих признаков позволяет врачу быстро и на ранних стадиях оценить состояние пострадавших от радиоактивного инцидента, распределить их по группам.

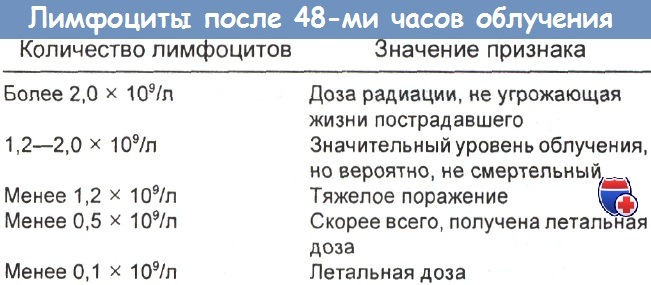

— Изменение числа лимфоцитов как реакция на облучения. Оказалось, что лимфоциты периферической крови чрезвычайно чувствительны к радиоактивному облучению. Удалось продемонстрировать четкую зависимость между дозой радиоактивного облучения и числом лимфоцитов в циркуляции. Всем лицам, подпадающим под категории радиоактивного поражения «от вероятного до тяжелого», необходимо максимально быстро провести анализ крови с подсчетом формулы и повторить его через 24 и 48 ч. В табл. 70.16 представлена интерпретация рассматриваемого показателя через 48 ч после облучения:

1. Число лимфоцитов, превышающее 1,5 х 10 9 /л, — облучение незначительное.

2. Число лимфоцитов от 1,0 до 1,5 х 10 9 /л — относительно небольшая доза. Умеренно выраженная депрессия костного мозга через 3 нед. Прогноз при условии проведения соответствующей терапии хороший. Пострадавший — возможный кандидат на трансплантацию костного мозга.

3. Число лимфоцитов от 0,5 до 1,0 х 10 9 /л — тяжелое радиационное поражение. Появление синдрома кровоточивости и инфекций в первые 2—3 нед. Трансплантация костного мозга показана в первую неделю после облучения.

4. Число лимфоцитов менее 0,5 х 10 9 /л — потенциально летальное поражение. Кишечный синдром и неизбежно возникающая панцитопения. Трансплантация костного мозга малоэффективна.

в остром периоде после облучения всего тела.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Радиационные поражения нервной системы

Радиационные поражения нервной системы – это группа патологий ЦНС, обусловленных воздействием различных форм ионизирующего излучения. Симптомы во многом зависят от поглощенной дозы и объема облученных тканей. В клинике могут превалировать астеновегетативный, менингеальный и интоксикационный синдромы, очаговая симптоматика, моторные и чувствительные расстройства, их комбинации. Диагностика основывается на анамнезе, результатах физикального, лабораторных, реже – аппаратных методов исследования. В ходе лечения применяются противорвотные, сосудистые, анальгетические, метаболические и гемостатические средства, плазмозаменители и препараты крови.

МКБ-10

Общие сведения

Радиационные поражения нервной системы – сравнительно редкая форма лучевой болезни (ЛБ). Низкий показатель заболеваемости обусловлен малой распространенностью потенциально опасных этиологических факторов и тем обстоятельством, что ярко выраженное поражение нервной системы возникает исключительно при сублетальных и летальных дозах облучения. На данный момент на территории бывшего СССР наиболее значимыми инцидентами, связанными с этими патологиями, являются аварии на ЧАЭС и атомных подводных лодках, непредвиденные обстоятельства при работе с радиоизотопными установками, во время которых, согласно статистическим данным, пострадало более 300 человек. Общемировой показатель находится в пределах от 20 до 200 случаев.

Причины

В основе этиологии радиационного поражения нервной системы лежит острое или хроническое воздействие ионизирующего излучения. Излучение может быть как внешним, так и внутренним – при попадании радиоактивных веществ внутрь с водой, продуктами питания или вдыхаемым воздухом, редко – путем всасывания через кожные покровы. К возможным причинам лучевого поражения ЦНС относятся:

Механизм развития

Первичные изменения при радиационном поражении ЦНС в дозе до 50 Гр наблюдаются в синапсах, представлены «слипанием» медиаторных пузырьков, находящихся в терминальных отделах пресинаптической мембраны или в синаптической щели. Затем происходит набухание клеток нервной системы, пикноз мозжечковых зернистых клеток. В отдельных случаях эти изменения сочетаются с васкулитами, менингитами, воспалением сосудистого сплетения желудочков мозга и инфильтрацией гранулоцитами. Облучение головного мозга в дозе от 10 до 30 Гр ведет к ингибированию процессов окислительного фосфорилирования. Вероятно, это обусловлено острым недостатком АТФ, который при ЛБ расходуется на процессы репарации поврежденных ДНК.

Одномоментное облучение нервной системы в дозе, превышающей 50 Гр, оказывает прямое разрушающее воздействие на нейроны. Такая доза вызывает большое количество повреждений ядерного хроматина и избыточную активацию ферментов, отвечающих за репарацию ДНК. ДНК-лигазные реакции, протекающие в подобных условиях, характеризуются распадом АТФ до АДФ, который, в свою очередь, вместе с ферментом АДФ-трансферазой приводит к быстрому использованию всего внутриклеточного запаса НАД+. Последний в норме играет роль кофермента в процессе клеточного дыхания, распада глюкозы и обратного синтеза АТФ.

После радиационного поражения в структурах центральной нервной системы появляются признаки общего геморрагического синдрома. Морфологические характеристики процесса включают венозные застои и перерастяжения артериальных сосудов, провоцирующие выход плазмы за пределы кровеносного русла, лакунарные или обширные кровоизлияния в головной мозг. В паренхиматозных тканях ЦНС возникают воспалительные и дистрофически-некробиотические процессы. По мнению некоторых ученых, одну из ведущих ролей в развитии поражения нервной системы играет дисфункция гематоэнцефалического барьера вследствие отмирания эндотелиоцитов мозговых кровеносных сосудов.

Симптомы поражения НС

Признаки дисфункции нервной системы занимают существенную долю в симптоматике лучевой болезни только при условии одномоментного получения дозы ионизирующего излучения более 50 Гр или локального облучения области головы. В иных ситуациях они сочетаются с другими соматическими проявлениями, зависят от дозы и времени, прошедшего с момента воздействия. При ЛБ легкой и средней степени (доза – до 4 Гр) в клинической картине превалируют астенические и нервно-висцеральные симптомы. При тяжелой форме ЛБ (от 4-6 Гр и выше) в неврологическом статусе определяются общемозговые симптомы, менингеальный синдром, реже – очаговая симптоматика, нарушение координации.

Стадии

Радиационная астения

Может превалировать одна из типичных форм болезни. Радиационная астения имитирует симптомы невроза, проявляется слабостью, чрезмерной раздражительностью, утратой аппетита, тошнотой, реже – головокружением, эйфорией. В периоде разгара к ним может присоединяться гиперрефлексия, мышечная гипотония, тремор век, языка и верхних конечностей. Менингеальный синдром наблюдается у больных с тяжелыми формами лучевой болезни. При нем отмечаются нестабильные специфические симптомы Кернига и Брудзинского, гипотония скелетных мышц. Коматозная форма развивается при вовлечении в патологический процесс жизненно важных структур, отличается внезапным появлением чувства «горения» всего тела с последующей утратой сознания, сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью.

Радиационная энцефалопатия

Радиационная энцефаломиелопатия может носить острый или хронический характер. В первом случае патология дебютирует атактическим синдромом, из-за чего возникает спутанность сознания, ярко выраженные менингеальные знаки. Характерная особенность – наличие очаговой симптоматики, определяющейся локализацией деструкции в ЦНС. Возможны внезапные потери сознания, многократная рвота, парезы и параличи, сочетающиеся с геморрагическим синдромом и гастроэнтероколитом. Хронический вариант этой энцефаломиелопатии может сопровождаться аналогичными симптомами, формирующимися на протяжении длительного времени.

Синдром радиационно-токсической энцефалопатии

Данная форма зачастую отмечается в период разгара и может иметь различные клинические формы. Ликвородинамическая отличается непостоянной общемозговой симптоматикой, очаговыми симптомами и когнитивными расстройствами. Гипертензионный вариант проявляется нарастающей цефалгией (в некоторых случаях – вплоть до рвоты), оболочечным синдромом, снижением рефлексов, психомоторным возбуждением. При эпилептической форме возникают приступы тонико-клонических или клонических судорог, опистотонус. Психотическая радиационная энцефалопатия характеризуется нарушением ориентации во времени и пространстве, зрительными и слуховыми галлюцинациями, кататоническим ступором.

Лучевая невралгия

Лучевая невралгия развивается при локальном поражении отдельных периферических нервов. Зачастую она комбинируется с эритематозным или буллезным дерматозом. Типичные проявления – парестезии по типу зуда, онемения, жжения и боли, носящие реактивный или спонтанный характер. Наблюдаются гипестезии, сухость кожи, локальный гипергидроз, алопеция, редко – отеки. Радиационная полиневропатия является результатом облучения нервных сплетений и сочетается с некрозом кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц и фасций. Неврологически эта форма сопровождается трудно купируемым локальным болевым синдромом, гипестезией или анестезией, мышечными атрофиями, гипорефлексиями или арефлексиями, вегетативной дисфункцией в области иннервации пораженных нервов.

Осложнения

Через 1-2 месяца после фокального облучения головы может возникать ранняя радиационная энцефалопатия. Клинически она имитирует развитие новообразований головного мозга, после чего спонтанно регрессирует. Спустя 1-2 года после прохождения лучевой терапии может наблюдаться формирование позднего лучевого некроза. Его симптомы зачастую повторяют клинику заболевания, в связи с которым проводилась рентгенотерапия. Через 6 месяцев – 1 год вероятно появление симптомов церебральной атрофии, сопровождающейся когнитивными расстройствами, нарушением функций тазовых органов, ходьбы и другими проявлениями нормотензивной гидроцефалии.

При облучении области шеи выявляются миелопатии, проявляющиеся симптомом Лермитта, синдромом Броун-Секара. Поражение пояснично-крестцового отдела позвоночника характеризуется синдромом двигательного нейрона: фасцикуляциями, мышечными атрофиями, вялыми параличами иннервируемых областей. Отдаленными осложнениями, наблюдающимися спустя годы или десятилетия, являются дисфункции щитовидной и половых желез, гипоталамуса, новообразования ЦНС (глиомы, саркомы, шванномы, менингиомы), окклюзии артерий головного мозга. Последние становятся причинами транзиторных ишемических атак, инсультов.

Диагностика и обследование

Постановка диагноза поражения нервной системы при ЛБ проводится преимущественно на основе данных анамнеза и объективного обследования. К использованию рентгенологических методик прибегают только по жизненным показаниям, поскольку они способны усугубить течение радиационного поражения. Важнейшим аспектом является установление факта воздействия радиационного излучения на организм. Полная программа обследования включает в себя следующие пункты:

Лечение радиационного поражения НС

Базовыми принципами лечения данной патологии являются раннее купирование неврологической симптоматики, профилактика вторичных осложнений, комплексность лечения с учетом стадии развития патологии. Рекомендуется использование различных терапевтических подходов в зависимости от места и времени, начиная с момента облучения. Таким образом, принято выделять следующие этапы оказания медицинской помощи:

Прогноз и профилактика

Прогноз при ЛБ зависит от уровня полученной дозы, эффективности проведенного лечения и наличия у больного отягощающих факторов: артериальной гипертонии, сахарного диабета, других эндокринопатий. В тяжелых случаях при получении сверхвысоких доз развивается так называемая «смерть под лучом». Профилактика патологии основывается на полном исключении или нормализации условий облучения: соблюдении рекомендованной продолжительности рабочего дня и правил защиты (экранирование, индивидуальные дозиметры), ежегодное прохождение медицинской комиссии с оценкой пригодности к соответствующей профессиональной деятельности. В аварийных ситуациях применяется экстренная химиопрофилактика.

Острая лучевая болезнь

При воздействии на организм ионизирующего облучения развивается острая лучевая болезнь. Её клинические проявления зависят от периода и степени тяжести болезни. Радиологи индивидуально подходят к выбору тактики ведения каждого пациента.

Причины

Острая лучевая болезнь развивается при воздействии на организм различных видов излучения: нейтронного, рентгеновского, гамма, бета, альфа. Оно воздействует как от удалённых источников, так и частиц, попавших на кожу. Радиационные поражения возникают во время техногенных катастроф или боевых действий.

Симптомы

Радиологи различают костно-мозговую, кишечную, сосудисто-токсемическую и церебральную форму лучевой болезни. Клинические проявления зависят от дозы поражения.

Таблица №1. Зависимость форм лучевой болезни от дозы полученной радиации

| Форма | Доза облучения (Грей) |

| Костно-мозговая | 1 – 10 |

| Кишечная | 10 – 20 |

| Сосудисто — токсемическая | 20-80 |

| Церебральная | Больше 80 |

В течении острой лучевой болезни радиологи различают следующие периоды:

В начальном периоде заболевания пациентов беспокоит общая слабость, головная боль, головокружение, тяжесть в голове. Появляется тошнота, рвота, исчезает аппетит. Частота сердечных сокращений то увеличивается, то уменьшается. У некоторых пациентов снижается артериальное давление. Появляются признаки нарушения мозгового кровообращения. В крови повышается количество лейкоцитов за счёт увеличения числа нейтрофилов, снижается количество лимфоцитов.

Во втором периоде, который начинается со второго-пятого дня заболевания, пациенты чувствуют себя удовлетворительно. У них определяются лёгкие очаговые неврологические симптомы. Пульс и артериальное давление лабильное. Снижается количество лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов в периферической крови.

Для третьего периода заболевания характерны следующие симптомы:

Вследствие интоксикации, кислородного голодания и инфекции появляются неспецифические неврологические симптомы. В периферической крови стремительно уменьшается количество лейкоцитов. При тяжёлом течении заболевания в крови отсутствуют ретикулоциты и тромбоциты. Количество эритроцитов и гемоглобина не изменяется.

В четвёртом периоде болезни самочувствие пациентов улучшается, температура тела снижается. У больных нормализуется аппетит и сон, проходят геморрагические проявления, отторгаются омертвевшие ткани. Пульс остаётся лабильным, но артериальное давление нормализуется. Исчезают общемозговые симптомы, восстанавливается функция нервной системы. В периферической крови увеличивается количество лейкоцитов, ретикулоцитов. К концу третьего месяца нормализуется количество эритроцитов и гемоглобина.

Осложнения

При тяжёлом течении острой лучевой болезни неизбежен летальный исход.

Лечение

Радиологи индивидуально подходят к выбору тактики лечения каждого пациента с острой лучевой болезнью. Больным с выраженными диспептическими расстройствами в первом периоде болезни назначают противорвотные средства. При неукротимой рвоте внутривенно вводят 10% раствор натрия хлорида, физиологический раствор. Если у пациента понижается артериальное давление и возникает угроза коллапса, ему внутривенно вводят полиглюкин в сочетании с норадреналином и мезатоном.

Пациенты в скрытом периоде не нуждаются в интенсивной терапии. Им назначают седативные средства, витаминно-минеральные комплексы. При наличии показаний проводят трансплантацию костного мозга.

В период разгара болезни пациенту назначают постельный режим. Больного максимально изолируют. Ему обеспечивают режим максимальной стерильности. Если пациент не может самостоятельно глотать пищу, проводят полноценное зондовое питание. Полость рта обрабатывают растворами антисептиков. Пациентам проводят антибактериальную терапию. Для профилактики грибковой суперинфекции назначают нистатин.

Для восполнения дефицита тромбоцитов используют нативную или свежезаготовленную кровь. Пациентам проводят инфузии тромбоцитарной масы, сухой плазмы. Местно используют гемостатическую губку, сухой тромбин, фибриную плёнку. При развитии анемии проводят гемотрансфузию совместимой по группе и резус-фактору крови, её компонентов (эритроцитов, тромбоцитов).

Для борьбы с интоксикацией внутривенно капельно вводят физиологический раствор, 5% раствор глюкозы, гемодез, полиглюкин. Пациентам с тяжёлым лучевым поражением кишечника обеспечивают внутривенное введение жировых эмульсий и белковых гидролизатов, аминокислотных смесей.

Профилактика

Для предотвращения лучевой болезни при угрозе радиационного облучения следует использовать частичное экранирование участков тела и принимать средства, которые понижают радиационную чувствительность организма, замедляют течение радиохимических реакций.

Источники:

Материал размещен в ознакомительных целях, не является медицинским советом и не может служить заменой консультации у врача.

Эксперт

Палишена Елена Игоревна

Врач-терапевт

Специалист по функциональной диагностике,

сертификат №7523,

диплом о медицинском образовании №36726043

Лучевая болезнь

Острая лучевая болезнь представляет собой самостоятельное заболевание, развивающееся в результате гибели преимущественно делящихся клеток организма под влиянием кратковременного (до нескольких суток) воздействия на значительные области тела ионизирующей радиации. Причиной острой лучевой болезни могут быть как авария, так и тотальное облучение организма с лечебной целью — при трансплантации костного мозга, при лечении множественных опухолей.

В патогенезе острой лучевой болезни определяющую роль играет гибель клеток в непосредственных очагах поражения. Сколько-нибудь существенных первичных изменений в органах и системах, не подвергавшихся непосредственному лучевому воздействию, не наблюдается. Под влиянием ионизирующей радиации гибнут прежде всего делящиеся клетки, находящиеся в митотическом цикле, однако в отличие от эффекта большинства цитостатиков (за исключением миелосана, который действует на уровне стволовых клеток) погибают и покоящиеся клетки, гибнут и лимфоциты. Лимфопения является одним из ранних и важнейших признаков острого лучевого поражения. Фибробласты организма оказываются высокоустойчивыми к воздействию радиации. После облучения они начинают бурный рост, что в очагах значительных поражений способствует развитию тяжелого склероза. К важнейшим особенностям острой лучевой болезни относится строгая зависимость ее проявлений от поглощенной дозы ионизирующей радиации.

Клиническая картина острой лучевой болезни весьма разнообразна; она зависит от дозы облучения и сроков, прошедших после облучения. В своем развитии болезнь проходит несколько этапов. В первые часы после облучения появляется первичная реакция (рвота, лихорадка, головная боль непосредственно после облучения). Через несколько дней (тем раньше, чем выше доза облучения) развивается опустошение костного мозга, в крови-агранулоцитоз, тромбоцитопения. Появляются разнообразные инфекционные процессы, стоматит, геморрагии. Между первичной реакцией и разгаром болезни при дозах облучения менее 500–600 рад 1 отмечается период внешнего благополучия — латентный период. Деление острой лучевой болезни на периоды первичной реакции, латентный, разгара и восстановления неточное: чисто внешние проявления болезни не определяют истинного положения.

При близости пострадавшего к источнику излучения уменьшение дозы облучения, поглощенной на протяжении человеческого тела, оказывается весьма значительным. Часть тела, обращенная к источнику, облучается существенно больше, чем противоположная его сторона. Неравномерность облучения может быть обусловлена и присутствием радиоактивных частиц малых энергий, которые обладают небольшой проникающей способностью и вызывают преимущественно поражение кожи, подкожной клетчатки, слизистых оболочек, но не костного мозга и внутренних органов.

Целесообразно выделять четыре стадии острой лучевой болезни: легкую, средней тяжести, тяжелую и крайне тяжелую. К легкой относятся случаи относительно равномерного облучения в дозе от 100 до 200 рад, к средней — от 200 до 400 рад, к тяжелой — от 400 до 600 рад, к крайне тяжелой — свыше 600 рад. При облучении в дозе менее 100 рад говорят о лучевой травме. В основе деления облучения по степени тяжести лежит четкий терапевтический принцип.

Лучевая травма без развития болезни не требует специального врачебного наблюдения в стационаре. При легкой степени больных обычно госпитализируют, но специального лечения не проводят, и лишь в редких случаях, при дозах, приближающихся к 200 рад, возможно развитие непродолжительного агранулоцитоза со всеми инфекционными осложнениями и последствиями, требующими антибактериальной терапии. При средней тяжести агранулоцитоз и глубокая тромбоцитопения наблюдаются практически у всех больных; необходимо лечение в хорошо оборудованном стационаре, изоляция, проведение мощной антибактериальной терапии в период депрессии кроветворения. При тяжелой степени наряду с поражением костного мозга наблюдается картина радиационного стоматита, радиационного поражения желудочно-кишечного тракта. Таких больных следует госпитализировать только в высокоспециализированный гематологический и хирургический стационар, где есть опыт ведения подобных больных.

При неравномерном облучении совсем не просто выделять степень тяжести болезни, ориентируясь лишь на дозовые нагрузки. Однако задача упрощается, если исходить из терапевтических критериев: лучевая травма без развития болезни — нужды в специальном наблюдении нет; легкая — госпитализация в основном для наблюдения; средняя — всем пострадавшим требуется лечение в обычном многопрофильном стационаре; тяжелая — требуется помощь специализированного стационара (в плане гематологических поражений либо глубоких кожных или кишечных поражений); крайне тяжелая — в современных условиях прогноз безнадежен (табл. 8). Дозу редко устанавливают физическим путем, как правило, это делают с помощью биологической дозиметрии. Разработанная специальная система биологической дозиметрии дозволяет в настоящее время не только безошибочно устанавливать сам факт переоблучения, но и надежно (в пределах описанных степеней тяжести острой лучевой болезни) определять поглощенные в конкретных участках человеческого тела дозы радиации. Это положение справедливо для случаев непосредственного, т. е. в течение ближайших после облучения суток, поступления пострадавшего для обследования. Однако даже по прошествии нескольких лет после облучения можно не только подтвердить этот факт, но и установить примерную дозу облучения по хромосомному анализу лимфоцитов периферической крови и лимфоцитов костного мозга.

Таблица 8. Органные поражения и зависимость проявлений от дозы на ткань

| Клинический синдром | Минимальная доза, РЭД |

| Гематологический: первые признаки цитопении (тромбоцитопениидо 10 • 104в 1 мкл на 29–30-е сутки) агранулоцитоз (снижение лейкоцитов ниже 1 • 103 в 1 мкл), выраженная тромбоцитопения | 50–100 200 и более |

| Эпиляция: начальная постоянная | Свыше 250–300 700 и более |

| Кишечный: картина энтерита язвенно-некротические изменения слизистых оболочек ротовой полости, ротоглотки, носоглотки | 500, чаще 800–1 000 1000 |

| Поражение кожи: эритема (начальная и поздняя) сухой радиоэпидерматит эксудативный радиоэпидерматит язвенно-некротический дерматит | 800–1000 1000–1600, 1600–2500, 2500 и более |

Клиническая картина первичной реакции зависит от дозы облучения; она различна при разных степенях тяжести (табл. 9). Повторность рвоты определяется главным образом облучением области груди и живота. Облучение нижней половины тела, даже очень обширное и тяжелое, обычно не сопровождается существенными признаками первичной реакции. В течение ближайших часов после облучения у больных отмечается нейтрофильный лейкоцитоз без заметного омоложения формулы. Он, по-видимому, обусловлен мобилизацией в основном сосудистого гранулоцитарного резерва. Высота этого лейкоцитоза, в развитии которого может играть важную роль и эмоциональный компонент, не связанна четко с дозой облучения. В течение первых 3 сут у больных отмечается снижение уровня лимфоцитов в крови, обусловленное, по-видимому, интерфазной гибелью этих клеток. Этот показатель через 48–72 ч после облучения имеет дозовую зависимость (табл. 10).

Таблица 9. Дифференциация острой лучевой болезни по степени тяжести в зависимости от проявлений первичной реакции

| Степень тяжести и доза, рад | Ведущий признак — рвота (время и кратность) | Косвенные признаки |

| Легкая (100–200) | Нет или позже 3 ч и однократно | Легкая слабость, Кратковременная головная боль, сознание ясное. Нормальная температура. Легкая инъекция склер |

| Средняя (200–400) | Через 30 мин — 3 ч 2 раза и более | Умеренная слабость, Головная боль, сознание ясное. Субфебрильная температура. Отчетливая гиперемия кожи и инъекция склер |

| Тяжелая (400–600) | То же | Временами сильная головная боль, сознание ясное.Выраженная гиперемия кожи и инъекция склер |

| Крайне тяжелая (более 600) | Через 10–30 мин многократно | Упорная сильная головная боль, сознание может быть спутанным. Температура может быть 38—39°С Резкая гиперемия кожи и инъекция склер |

После окончания первичной реакции наблюдается постепенное падение уровня лейкоцитов, тромбоцитов и ретикулоцитов в крови. Лимфоциты остаются близкими к уровню их первоначального падения.

Лейкоцитарная кривая и в основном сходные с ней кривые тромбоцитов и ретикулоцитов характеризуют закономерные, а не случайные изменения уровня этих клеток в крови (анализ крови делают ежедневно). Вслед за первоначальным подъемом уровня лейкоцитов развивается постепенное их снижение, связанное с расходованием костномозгового гранулоцитарного резерва, состоящего преимущественно из зрелых, устойчивых к воздействию радиации клеток — палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. Время достижения минимальных уровней и сами эти уровни в первоначальном снижении лейкоцитов имеют доэовую зависимость (см. табл. 10). Таким образом, при неустановленное™ дозы облучения в первые дни болезни ее можно с достаточной для лечения точностью определить по прошествии 1–1,5 нед.

При дозах облучения выше 500–600 рад на костный мозг первоначальное снижение сольется с периодом агранулоцитоза, глубокой тромбоцитопении. При меньших дозах вслед за первичным падением будет отмечен некоторый подъем лейкоцитов, тромбоцитов и ретикулоцитов. В отдельных случаях лейкоциты могут достигать нормального уровня. Затем вновь наступит лейко- и тромбоцитопения. Итак, агранулоцитоз и тромбоцитопения при облучении костного мозга в дозах более 200 рад возникнут тем раньше, чем больше доза, но не раньше конца пеовой недели, в течение которой расходуется костномозговой гранулоцитарный резерв и «доживают» тромбоциты.

Таблица 10. Дифференциация острой лучевой болезни по степени тяжести в зависимости от биологических показателей в латентный период

Период агранулоцитоза и тромбоцитопении по своим клиническим проявлениям идентичен таковым при других формах цитостатической болезни. При отсутствии переливаний крови геморрагический синдром при острой лучевой болезни человека не выражен, если период глубокой тромбоцитопении не превышает 1,5–2 нед. Глубина цитопении и тяжесть инфекционных осложнений с дозой облучения строго не связаны. Выход из афанулоцитоза наступает тем раньше, чем раньте он начался, т. е. чем выше доза.

Период агранулоцитоза завершается окончательным восстановлением уровня лейкоцитов и тромбоцитов. Рецидивов глубокой цитопении при острой лучевой болезни не отмечается. Выход из афанулоцитоза бывает обычно быстрым — в течение 1—З дней. Нередко ему предшествует за 1–2 дня подъем уровня тромбоцитов. Если в период афанулоцитоза была высокая температура тела, то иногда ее падение на 1 день опережает подъем уровня лейкоцитов. К моменту выхода из агранулоцитоза возрастает и уровень ретикулоцитов, нередко существенно превышая нормальный-репаративный-ретикулоцитоз. Вместе с тем именно в это время (через 1–1,5 мес) уровень эритроцитов достигает своего минимального значения.

Поражение других органов и систем при острой лучевой болезни отчасти напоминает гематологический синдром, хотя сроки развития их иные. При облучении слизистой оболочки рта в дозе выше 500 рад развивается так называемый оральный синдром: отек слизистой оболочки рта в первые часы после облучения, кратковременный период ослабления отека и вновь его усиление, начиная с 3–4-го дня; сухость во рту, нарушение слюноотделения, появление вязкой, провоцирующей рвоту слюны; развитие язв на слизистой оболочке рта. Все эти изменения обусловлены местным лучевым поражением, они первичны. Их возникновение обычно предшествует афанулоцитозу, который может усугублять инфицированность оральных поражений. Оральный синдром протекает волнообразно с постепенным ослаблением тяжести рецидивов, затягиваясь иногда на 1,5–2 мес. Начиная со 2-й недели после поражения при дозах облучения менее 500 рад, отек слизистой оболочки рта сменяется появлением плотно сидящих белесых налетов на деснах — гиперкератозом, внешне напоминающим молочницу. В отличие от нее эти налеты не снимаются; в дифференцировке помогает и микроскопический анализ отпечатка с налета, не обнаруживающий мицелия фиба. Язвенный стоматит развивается при облучении слизистой оболочки рта в дозе выше 1000 рад. Его продолжительность около 1–1,5 мес.

Восстановление слизистой оболочки практически всегда полное; лишь при облучении спюнныхжелез в дозе выше 1000 рад возможно стойкое выключение саливации.

При дозах облучения выше 300–500 рад области кишечника могут развиваться признаки лучевого энтерита. При облучении до 500 рад отмечаются легкое вздутие живота на 3–4-й неделе после облучения, неучащенный кашицеобразный стул, повышение температуры тела до фебрильных цифр. Время появления этих признаков определяется дозой: чем выше доза, тем раньше появится кишечный синдром. При более высоких дозах развивается картина тяжелого энтерита: понос, гипертермия, боль в животе, его вздутие, плеск и урчание, болезненность в илеоцекальной области. Кишечный синдром может характеризоваться поражением толстой кишки (в частности, прямой с появлением характерных тенезмов), лучевым гастритом, лучевым эзофагитом. Время формирования лучевого гастрита и эзофагита приходится на начало второго месяца болезни, когда костномозговое поражение обычно уже ликвидировано.

Еще позже (через 3–4 мес) развивается лучевой гепатит. Его клиническая характеристика отличается некоторыми особенностями: желтуха возникает без продрома, билирубинемия невысокая, повышен уровень аминотрансфераз (в пределах 200–250 ед), выражен кожный зуд. На протяжении нескольких месяцев проходит много «волн» с постепенным уменьшением тяжести. «Волны» отличаются усилением зуда, некоторым подъемом уровня билирубина и выраженной активностью ферментов сыворотки крови. Непосредственный прогноз для печеночных, поражений должен считаться хорошим, хотя никаких специфических лечебных средств пока не найдено (преднизолон ухудшает течение гепатита).

В дальнейшем процесс может прогрессировать и через много лет приводит больного к гибели от цирроза печени.

Типичное проявление острой лучевой болезни — поражение кожи и ее придатков. Выпадение волос — один из самых ярких внешних признаков болезни, хотя он меньше всего влияет на ее течение. Волосы разных участков тела обладают неодинаковой радиочувствительностью: наиболее резистентны волосы на ногах, наиболее чувствительны — на волосистой части головы, на лице, но брови относятся к группе весьма резистентных. Окончательное (без восстановления) выпадение волос на голове происходит при однократной дозе облучения выше 700 рад.

Кожа имеет также неодинаковую радиочувствительность разных областей. Наиболее чувствительны области подмышечных впадин, паховых складок, локтевых сгибов, шеи. Существенно более резистентны зоны спины, разгибательных поверхностей верхних и нижних конечностей.

Поражение кожи — лучевой дерматит — проходит соответствующие фазы развития: первичная эритема, отек, вторичная эритема, развитие пузырей и язв, эпителизация. Между первичной эритемой, которая развивается при дозе облучения кожи выше 800 рад, и появлением вторичной эритемы проходит определенный срок, который тем короче, чем выше доза, — своеобразный латентный период для кожных поражений. Необходимо подчеркнуть, что сам по себе латентный период при поражении конкретных тканей совсем не должен совпадать с латентным периодом поражения других тканей.

Иными словами, такого периода, когда отмечается полное внешнее благополучие пострадавшего, не удается отметить при дозах облучения выше 400 рад для равномерного облучения; он практически не наблюдается при неравномерных облучениях, когда костный мозг оказывается облученным в дозе более 300–400 рад.

Вторичная эритема может закончиться шелушением кожи, легкой ее атрофией, пигментацией без нарушения целостности покровов, если доза облучения не превышает 1600 рад. При более высоких дозах (начиная с дозы 1600 рад) появляются пузыри. При дозах свыше 2500 рад первичная эритема сменяется отеком кожи, который через неделю переходит в некроз либо на его фоне появляются пузыри, наполненные серозной жидкостью.

Прогноз кожных поражений не может считаться достаточно определенным: он зависит от тяжести не только собственно кожных изменений, но и от поражения сосудов кожи, крупных артериальных стволов. Пораженные сосуды претерпевают профессирующие склеротические изменения на протяжении многих лет, и ранее хорошо зажившие кожные лучевые язвы через длительный срок могут вызвать повторный некроз, привести к ампутации конечности и т. п. Вне поражения сосудов вторичная эритема заканчивается развитием пигментации на месте лучевого «ожога» часто с уплотнением подкожной клетчатки. В этом месте кожа обычно атрофична, легко ранима, склонна к образованию вторичных язв. На местах пузырей после их заживления образуются узловатые кожные рубцы с множественными ангиэктазиями на атрофичной коже. По-видимому, эти рубцы не склонны к раковому перерождению.

Диагноз острой лучевой болезни в настоящее время не представляет трудностей. Характерная картина первичной реакции, ее временные характеристики изменения уровней лимфоцитов, лейкоцитов, тромбоцитов делают диагностику не только безошибочной, ной точной относительно степеней тяжести процесса. Хромосомный анализ клеток, костного мозга и лимфоцитов крови позволяет уточнить дозу и тяжесть поражения сразу после облучения и ретроспективно, через месяцы и годы после облучения. При облучении данной области костного мозга в дозе более 500 рад частота клеток с хромосомными нарушениями практически равна 100%, при дозе 250 рад — около 50%.

Лечение острой лучевой болезни строго соответствует ее проявлениям. Лечение первичной реакции имеет симптоматический характер: рвоту купируют применением противо-рвотных лекарственных средств, введением гипертонических растворов (при неукротимой рвоте), при дегидратации необходимо введение плазмозаменителей.

Для профилактики экзогенных инфекций больных изолируют и создают им асептические условия (боксы, ультрафиолетовая стерилизация воздуха, применение бактерицидных растворов). Лечение бактериальных осложнений должно быть неотложным. До выявления возбудителя инфекции проводят так называемую эмпирическую терапию антибиотиками широкого спектра действия по одной из следующих схем.

Суточные дозы антибиотиков (кроме рифадина) вводят в/в 2–3 раза в сутки. При высеве возбудителя инфекции антибактериальная терапия становится направленной.

Лечение некротической энтеропатии:

Для борьбы с тромбоцитопеническим геморрагическим синдромом необходимы трансфузии тромбоцитов, получаемых от одного донора. Следует еще раз предупредить о нецелесообразности переливания эритромассы при острой лучевой болезни, если нет для этого четких показаний в виде выраженной анемии и обусловленной ею дыхательной, сердечной недостаточности. Иными словами, при уровне гемоглобина выше 83 г/л (8,3г%) без признаков острой кровопотери переливать эритромассу не надо, так как это может еще более усугубить лучевое поражение печени, усилить фибринолиз, спровоцировать тяжелую кровоточивость.

Прогноз. После ликвидации всех выраженных проявлений острой лучевой болезни (костномозгового, кишечного, орального синдромов, кожных поражений) больные выздоравливают. При легких и среднетяжелых поражениях выздоровление обычно полное, хотя на многие годы может сохраняться умеренная астения. После перенесенной тяжелой степени болезни выраженная астения сохраняется обычно долго. Кроме того, таким больным угрожает развитие катаракты. Ее появление обусловлено дозой воздействия на глаза более 300 рад. При дозе около 700 рад развиваются тяжелое поражение сетчатки, кровоизлияния на глазном дне, повышение внутриглазного давления, возможно, с последующей потерей зрения в пораженном глазу.

После острой лучевой болезни изменения в картине крови не строго постоянны: в одних случаях наблюдаются стабильная умеренная лейкопения и умеренная тромбоцитопения, в других случаях этого нет. Повышенной склонности к инфекционным заболеваниям у таких больных не обнаруживается. Появление грубых изменений в крови — выраженной цитопении или, наоборот, лейкоцитоза — всегда свидетельствует о развитии нового патологического процесса (апластической анемии как самостоятельного заболевания, лейкоза и т. п.). Не подвержены каким-либо рецидивам изменения кишечника и полости рта.

Хроническая лучевая болезнь представляет собой заболевание, вызванное повторными облучениями организма в малых дозах, суммарно превышающих 100 рад. Развитие болезни определяется не только суммарной дозой, но и ее мощностью, т. е. сроком облучения, в течение которого произошло поглощение дозы радиации в организме. В условиях хорошо организованной радиологической службы в настоящее время в нашей стране новых случаев хронической лучевой болезни нет. Плохой контроль за источниками радиации, нарушение персоналом техники безопасности в работе с рентгенотерапевтическими установками в прошлом приводили к появлению случаев хронической лучевой болезни.

Клиническая картина болезни определяется прежде всего астеническим синдромом и умеренными цитопеническими изменениями в крови. Сами по себе изменения в крови не являются источником опасности для больных, хотя снижают трудоспособность. Патогенез астенического синдрома остается неясным. Что касается цитопении, то в ее основе лежат, по-видимому, не только уменьшение плацдарма кроветворения, но и перераспределительные механизмы, так как у этих, больных в ответ на инфекцию, введение преднизолона развивается отчетливый лейкоцитоз.

Патогенетического лечения хронической лучевой болезни нет. Симптоматическая терапия направлена на устранение или ослабление астенического синдрома.

Прогноз. Собственно хроническая лучевая болезнь не представляет опасности для жизни больных, ее симптомы не имеют склонности к прогрессированию, вместе с тем полного выздоровления, по-видимому, не наступает. Хроническая лучевая болезнь не является продолжением острой, хотя остаточные явления острой формы и напоминают отчасти форму хроническую.

При хронической лучевой болезни очень часто возникают опухоли — гемобластозы и рак. При хорошо поставленной диспансеризации, тщательном онкологическом осмотре 1 раз в год и исследовании крови 2 раза в год удается предупредить развитие запущенных форм рака, и продолжительность жизни таких больных приближается к нормальной.

Наряду с острой и хронической лучевой болезнью можно выделить подострую форму, возникающую в результате многократных повторных облучений в средних дозах на протяжении нескольких месяцев, когда суммарная доза за сравнительно короткий срок достигает более 500–600 рад. По клинической картине это заболевание напоминает острую лучевую болезнь.

Лечение подострой формы не разработано, так как подобные случаи не встречаются в настоящее время. Основную роль играют, по-видимому, заместительная терапия компонентами крови при тяжелой аплазии и антибактериальная терапия при инфекционных болезнях.