Реакция агглютинации что означает

Реакция агглютинации что означает

а) Процесс агглютинации при трансфузионных реакциях. При несовместимости крови, когда анти-А или анти-В агглютинины плазмы смешиваются с красными клетками крови, содержащими, соответственно, А или В агглютиногены, эритроциты агглютинируют в результате присоединения к ним агглютининов. Поскольку агглютинины имеют 2 связывающих участка (тип IgG) или 10 связывающих участков (тип IgM), один агглютинин может прикрепляться к двум или более эритроцитам одновременно, связывая их вместе. Это ведет к формированию комков из клеток, т.е. к агглютинации. Эти комки закупоривают мелкие кровеносные сосуды по всему ходу системы кровообращения. В течение следующих часов или дней физическая деформация клеток или атака их фагоцитирующими лейкоцитами разрушает мембраны агглютинированных клеток, высвобождая гемоглобин в плазму. Этот процесс называют гемолизом эритроцитов.

При некоторых трансфузионных реакциях происходит острый гемолиз. Иногда при несовместимости крови реципиента и донора происходит немедленный гемолиз эритроцитов в циркулирующей крови. В этом случае антитела вызывают лизис красных клеток крови путем активации системы комплемента, в результате выделяются протеолитические ферменты (литический комплекс), разрушающие клеточные мембраны. Немедленный внутрисосудистый гемолиз бывает гораздо реже, чем агглютинация с последующим задержанным гемолизом, поскольку для немедленного гемолиза не только необходим высокий титр антител, но также, по-видимому, требуется другой тип антител, главным образом антитела IgM, которые называют гемолизинами.

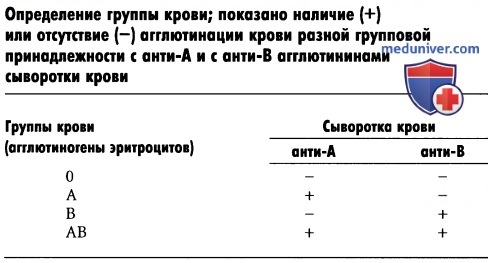

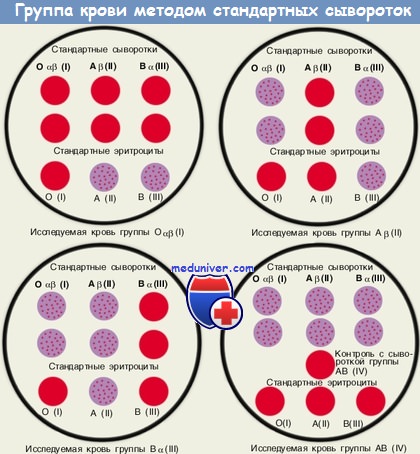

Определение группы крови

Прежде чем переливать кровь человеку, необходимо определить группу крови реципиента и группу крови донора для оценки их совместимости. Определение группы крови и групповой совместимости выполняют следующим образом. Эритроциты сначала отделяют от плазмы и разводят физиологическим раствором. Одну часть затем смешивают с анти-А агглютининами, а другую — с анти-В агглютининами. Через несколько минут смеси исследуют под микроскопом. Если красные клетки крови собрались в комочки, т.е. агглютинировались, ясно, что произошла реакция антиген-антитело.

В таблице выше указано наличие (+) или отсутствие (-) агглютинации для четырех групп крови. Эритроциты типа 0 не подвергаются агглютинации и, следовательно, не реагируют ни с анти-А, ни с анти-В агглютининами. Кровь группы А имеет агглютиногены А и, следовательно, ее эритроциты агглютинируются при смешивании с анти-А агглютининами. Кровь группы В имеет агглютиногены В, и агглютинация будет с антиВ агглютининами. Группа крови АВ имеет агглютиногены А и В, поэтому ее эритроциты агглютинируются в присутствии обоих типов агглютининов.

Группы крови системы Rh (резус фактор)

Наряду с системой агглютиногенов 0-А-В для переливания крови также важны группы крови по системе Rh. Главное различие между системой 0-А-В и системой Rh состоит в следующем. В системе 0-А-В плазменные агглютинины, ответственные за осуществление трансфузионных реакций, развиваются спонтанно, тогда как в системе Rh спонтанных агглютининов почти никогда не бывает. Чтобы у человека появились анти-Rh агглютинины в количестве, достаточном для вызова выраженной трансфузионной реакции, человек должен сначала подвергнуться массивному воздействию антигена Rh, например при переливании содержащей его крови.

Антиген D преобладает в популяции и имеет более выраженные антигенные свойства, чем другие антигены Rh. О человеке, имеющем этот тип антигена, говорят, что он Rh-положительный, тогда как человека, не имеющего антиген D считают Rh-отрицательным. Однако следует отметить, что даже у Rh-отрицательных людей некоторые другие антигены все же могут вызывать трансфузионные реакции, но обычно более слабые.

Примерно 85% белых людей являются Rh-пoложительными, а 15% — Rh-отрицательными. Среди темнокожих американцев процент Rh-положительных составляет примерно 95%, тогда как среди темнокожих африканцев этот показатель фактически равен 100%.

Видео определения группы крови

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Реакция агглютинации что означает

Простые реакции обычно включают два компонента — Аг и AT. К простым реакциям относят РА, реакции преципитации (РП) в жидкостях и гелях, реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) и опсоно-фагоцитарные реакции. Простыми реакциями считают и косвенные (трёхком-понентные) реакции, в состав которых входят реагирующие системы (животные, эритроциты и т.д.), например, реакции нейтрализации (РН) возбудителя, РН Аг и реакции торможения гемагглютинации (РТГА).

Реакция агглютинации (РА)

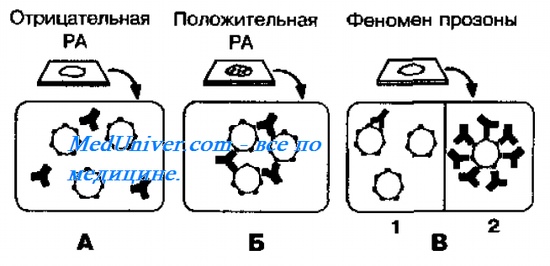

Реакция агглютинации (РА) [от лат. agglutinatio, склеивание] позволяет выявить корпускулярные Аг, точнее Аг, локализованные на поверхности сравнительно крупных частиц (микроорганизмы, клетки различного происхождения). Механизм РА описывает «теория решётки», согласно которой двухвалентное AT взаимодействует одним активным центром с детерминантой одной молекулы Аг, а другим — с детерминантой второй молекулы Аг (рис. 10-13).

В результате подобного взаимодействия образуется агглютинат. Его формирование невозможно при дефиците или избытке AT. Реакция агглютинации проявляется склеиванием корпускулярных Аг под воздействием AT (агглютининов) и реализуется в изотоническом растворе электролита, например 0,9% раствора NaCl. В реакции агглютинации также можно определять и содержание AT в сыворотке крови больных, например, брюшным тифом (реакция Видаля) или бруцеллёзом (реакция Райта).

Агглютинация сперматозоидов

Наличие агглютинации служит одним из признаков иммунных факторов бесплодия и является показанием к тесту на антиспермальные антитела.

Что такое агглютинация сперматозоидов?

В норме сперматозоиды, попав внутрь половых органов женщины, отталкиваются друг от друга и поодиночке движутся вперед (нормозооспермия).

Агглютинация — это слипание, склеивание отдельных спермиев между собой или с любыми другими компонентами семени, в результате чего они теряют способность к передвижению и не могут оплодотворить яйцеклетку.

Агглютинация — частая причина мужского бесплодия.

ВАЖНО! Информация из статьи не может быть использована для самодиагностики и самолечения! Назначить необходимые обследования, установить диагноз и составить план лечения может только врач на консультации!

Виды агглютинации

Причины агглютинации

Агглютинация возникает при накоплении специфических антиспермальных тел (АСАТ) — клеток, которые иммунитет мужчины вырабатывает в ответ на появление мужских половых клеток. Эти клетки вырабатываются в крови всегда, но в норме половые железы и их содержимое отделены от кровеносной системы организма. Кровь и сперма циркулируют отдельно.

Кроме того, существуют специальные клетки Сертоли, которые обволакивают спермии уже внутри яичек, защищая их от антител и других повреждений, обеспечивая длительное хранение в яичках и хорошую активность. Поэтому в норме спермии не страдают от АСАТ.

Если клетки Сертоли по какой-то причине работают плохо, начинается аутоиммунная реакция — организм мужчины начинает бороться с собственной спермой. АСАТ поступают в яички и нарушают оболочки спермиев, в результате чего они и склеиваются между собой.

Что может быть фактором риска?

Диагностика агглютинации

Агглютинация — не заболевание организма, а состояние спермы, поэтому она протекает бессимптомно. Чтобы выявить агглютинацию, мужчина проходит два теста:

Если агглютинация выявлена, врач-репродуктолог или андролог назначает дополнительные обследования, которые помогут установить причину ее возникновения.

Лечение

Лечение зависит от того, какие причины вызвали агглютинацию. Это могут быть антибиотики (при воспалении), гормонотерапия и другие методы лечения. В случае если процессы, вызвавшие агглютинацию, не получается устранить, врач может порекомендовать паре прибегнуть к ЭКО и ИКСИ.

Научная электронная библиотека

Морозова В. С., Габрильянц О. А., Мягкова М. А.,

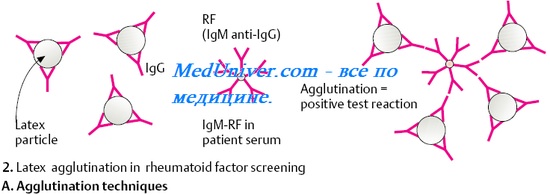

3.2.5. Метод латексной агглютинации

Метод латексной агглютинации (ЛА) – это иммунологический метод, основанный на агрегации модифицированных латексных частиц, происходящей вследствие афинного взаимодействия антиген-антитело.

Реакцию латексной агглютинации возможно провести несколькими способами. Различают прямую и конкурентную реакцию латексной агглютинации (в различных источниках так же встречаются названия «торможение реакции латексной агглютинации» или «обратная реакция латексной агглютинации»).

Реакцию прямой ЛА используют для определения поливалентных антигенов. Схема протекания прямой реакции латексной агглютинации показана на рис. 23.

Рис. 23. Схема протекания прямой латексной агглютинации:

а – агглютинация полимерных частиц, на которые иммобилизованы антитела, с молекулами низкомолекулярного антигена;

б – агглютинация полимерных частиц,

на которые иммобилизован антиген, с молекулами антител

При необходимости выявлять в растворе аналит антигенной природы, на полимерные микросферы иммобилизуют антитела, как это представлено на рис. 23 а. При необходимости выявлять в растворе аналит антительной природы, на полимерные микросферы иммобилизуют антигены, как это представлено на рис. 23 б.

Реакцию конкурентной латексной агглютинации используют для определения моновалентных антигенов, например, гаптенов. В этом случае антитела вступают в конкурентную реакцию со свободными антигенами и с антигенами, конъюгированными на носителе. Схема протекания обратной реакции латексной агглютинации показана

на рис. 24.

Рис. 24. Схема протекания реакции обратной латексной агглютинации:

а – в анализируемом растворе присутствует низкомолекулярный аналит, который конкурирует за сайты связывания с иммобилизованными на поверхности полимерных частиц антигенами. Антитела преимущественно связываются

со свободными антигенами с образованием низкомолекулярных;

б – а анализируемом растворе отсутствует аналит, свободные антитела связываются с иммобилизованными на поверхности полимерных частиц антигенами. Агглютинация наблюдается

Преимущества метода латексной агглютинации при скрининге наркотических веществ заключаются в следующем:

● возможность использования минимальных объемов исследуемого материала,

● возможность проведения больших партий анализов,

● быстрота проведения реакции (2–10 минут),

● простота и доступность для любых лабораторий,

● не требуется специальное оборудование и высококвалифицированный персонал,

● невысокая стоимость исследования.

Реакция латексной агглютинации считается положительной при наблюдении агглютинации микрочастиц суспензии вследствие смешивания компонентов реакционной системы. Агглютинация проявляется в слипании и осаждении полимерных частиц из первоначально стабильной суспензии. Результат латексной агглютинации выявляется простым визуальным наблюдением: раствор мутнеет или выпадает творожистый осадок белого цвета или реже – окрашенный (рис. 25).

Рис. 25. При положительной реакции на пластинках образуются видимые невооруженным глазом агглютинаты, которые затем увеличиваются в размере, а в пробирках выпадает осадок. В микропланшетах агглютинация проявляется в виде равномерного покрытия частицами поверхности лунки, тогда как в контроле на дне лунки образуется точечный латексный преципитат

При наблюдении реакции ЛА визуальным способом анализ проводят на стеклянных или полистирольных пластинках, в пробирках или 96-луночных микропланшетах с U-образными лунками, в которых смешивают равные объемы тестируемых сывороток в последовательных двукратных разведениях и латекс-теста и через определенное время (от нескольких минут до 5 часов) наблюдают реакцию.

Главное неудобство визуального наблюдения ЛА состоит в том, что часто бывает трудно точно определить конечную точку агглютинации, так как белый цвет полимерной суспензии или осадка плохо воспринимается глазом. Окрашивание латекса в голубой, красный, желтый, зеленый и другие цвета, а так же введение в микрочастицы флуоресцентных меток, позволяет преодолеть этот недостаток и облегчает наблюдение РЛА.

Результат РЛА носит только качественный характер. Для получения полуколичественных результатов (оценка степени агглютинации) используют титры. То есть количество антител в иммунной сыворотке или в других жидкостях в реакции агглютинации по выявлению антител оценивается их титром. Под титром антител понимают то наибольшее разведение сыворотки или иной жидкости, при котором реакция антиген-антитело все еще учитывается.

Для количественной оценки агглютинации применяют различные инструментальные методы. Среди них оптические методы: турбидиметрия (по изменению оптической плотности измеряют потерю интенсивности светового луча, прошедшего через суспензию частиц), нефелометрия (в этом случае анализируется интенсивность света, рассеянного под углом Q к падающему потоку; обычно, Q = 90°), сканирующая лазерная микроскопия и др.

В практике скрининга наркотических веществ используется качественный вариант метода ЛА из-за удобства и возможности проведения теста в «полевых» условиях неспециалистом. Разработаны тест-системы для определения основных групп наркотических веществ в моче [18, 19].

Реакция агглютинации что означает

Эти реакции называются непрямыми (пассивными), так как при их проведении используют Аг (или AT), искусственно сорбированные на поверхности различных корпускулярных частиц.

Реакция непрямой, или пассивной, гемагглютинации (РНГА, РПГА) — одна из наиболее чувствительных серологических реакций. Основана на способности AT взаимодействовать с Аг, фиксированными на различных эритроцитах, которые при этом агглютинируют. Для большей стабильности диагностикумов эритроциты формалинизируют.

Обратная РНГА применяется для выявления Аг в сыворотке крови; для этого на эритроцитах фиксируются не Аг, a AT. Реакции этого типа широко применяют для диагностики инфекционных болезней, установления беременности, выявления повышенной чувствительности к лекарствам и т.д.

Реакция торможения пассивной гемагглютинации (РТПГА) — дальнейшее развитие РНГА; в некотором смысле контролирует её специфичность. В отличие от РНГА, включает три компонента; Аг, AT и Аг (AT), адсорбированные на эритроцитах. Первоначально Аг реагирует с AT (стандартная антисыворотка), затем в смесь вносят эритроциты, сенсибилизированные аналогичным Аг (или AT). Если при взаимодействии Аг с AT в системе не остаются свободные AT (или Аг), то агглютинации эритроцитарного диагностикума не наблюдают.